UdSSR/Kommunistische Besatzung

IV Die sowjetische Besatzung und der Kalte Krieg

Im Jahr 1940 hörte der unabhängige Staat Lettland aufgrund der Besetzung und Annexion Lettlands durch die Sowjetunion und der Eingliederung in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) auf zu existieren.

Alle Institutionen, die die Souveränität des Staates sicherten, einschließlich des Außenministeriums, der Streitkräfte und des Grenzschutzes, wurden aufgelöst. Die lettischen Vertretungen im Ausland wurden aufgelöst, ihre Gebäude und ihr Eigentum von der UdSSR übernommen. Die Armee und der Grenzschutz wurden verkleinert, die Offiziere und Kommandeure wurden ersetzt.

Die sowjetische Besatzung dauerte bis 1991.

Während der Besatzung fanden zwei Massendeportationen der lettischen Bevölkerung statt, eine 1941 und eine 1949, bei denen die Bevölkerung neben den durchgeführten Währungsreformen auch Repressionen und Propaganda ausgesetzt war.

Weitere Informationsquellen

1. Sowjetische Besatzung – Lettisches Besatzungsmuseum (okupacijasmuzejs.lv)

2. Sowjetische Besatzung – Lettisches Besatzungsmuseum (okupacijasmuzejs.lv)

Ihre Kommentare

Guten Tag! Danke für deinen Kommentar! Solche Tatsachen wurden in historischen Quellen erwähnt, die von Experten auf dem betreffenden Gebiet erstellt wurden. Sollten Ihnen weitere Zahlen und Fakten zum genannten Thema vorliegen, teilen Sie uns diese bitte unter Angabe der Quelle mit. Mit freundlichen Grüßen „Landreisender“

Darüber hinaus machten sowjetische Flugzeuge gelegentlich Fehler, indem sie Bomben und Raketen außerhalb des Testgeländes abwarfen. So fielen beispielsweise im Jahr 1967 drei Bomben in Saldus. Auch in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre kam es weiterhin zu Zwischenfällen. Durch die Druckwellen tieffliegender Flugzeuge gingen an der Saldus Secondary School wiederholt Fenster zu Bruch. Erst mit dem Abzug der russischen Armee im Jahr 1993 konnte die Deponie beseitigt werden. Gleichzeitig wurde auch die Gemeinde Zvārde neu gegründet, die heute in der Region Saldus liegt. Aus den von der Lettischen Gesellschaft für Besatzungsforschung zusammengestellten Archivdaten geht hervor, dass während der sowjetischen Besatzung auf dem Gebiet der Lettischen SSR insgesamt 163.856 Hektar Land (ohne Städte) für die Bedürfnisse der sowjetischen Armee bereitgestellt und 1.335 Bauernhöfe auf diesem Land liquidiert wurden. lasi.lv Viesturs Sprūde, Lilija Limane / Latvijas Avīze

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

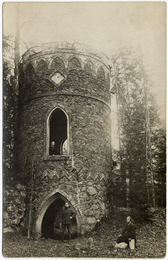

Turm zur Ausrichtung des Artilleriefeuers der 46. Küstenbatterie Ventspils

Der hergerichtete Turm zur Ausrichtung des Artilleriefeuers der 46. Küstenbatterie Ventspils liegt an der Saulrieta iela und ist heute als Aussichtsturm öffentlich zugänglich. Der Turm mit seinen danebenliegenden vier Geschützstellungen ist die einzige so gut erhaltene Küstenbatterie aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges in Lettland. Besucher gelangen über eine Treppe im Turm zu einer offenen Aussichtsplattform mit Blick aufs Meer. Die neben dem Turm aufgestellte Schautafel enthält neben anderen Informationen einen QR-Code, über den eine Animation über die Geschichte des Ortes abrufbar ist. Am Turm sind eine neue Straße und ein großer Parkplatz angelegt worden. Holzstege führen in das hier anschließende Naturschutzgebiet.

Dieses Militärobjekt entstand 1939 im Rahmen des Aufbaus sowjetischer Militärstützpunkte in Lettland. Die 46. Küstenbatterie verfügte unter anderem über vier B-13 Küstenartilleriestellungen. Ihre Feuertaufe kam, als am 24. Juni 1941 deutsche Torpedoboote den Hafen von Ventspils angriffen. Sie konnten durch Gegenfeuer der Batterie von diesem Küstenabschnitt vertrieben werden. Am 28. Juni sprengte die sowjetische Armee selbst dien Küstenartilleriegeschütze und flieh.

Zvaigznīte - Militärische Gebäude in Irbene

Das 200 Hektar große Gelände war einst eine streng geheime Militärbasis, die von der Militäreinheit 51429 genutzt wurde.

Olmaņi-Batterie Nr. 456 (sowjetischer Militärstützpunkt "Krasnoflotska")

Die ersten Küstenschutzbatterien zur Verteidigung der Irbe-Straße wurden ab 1912 gebaut, als der Plan für die Minen-Artillerie-Stellungen der Baltischen Flotte genehmigt wurde, der mehrere Küstenschutzbatterien und Seeminenverlegungsstifte vorsah.

Die Stellung in der Straße von Irbe war die am weitesten südlich gelegene und hatte die Aufgabe, jeden feindlichen Zugang zum Rigaer Meerbusen zu blockieren. Das Hauptaugenmerk lag auf den Seeminen, von denen während des Ersten Weltkriegs Zehntausende von Schiffen der Baltischen Flotte in der Irbe-Straße verlegt wurden. Erst 1916 wurde mit dem Bau von Küstenschutzbatterien an der Südspitze der Insel Saaremaa, dem Kap Sirves, begonnen. Insgesamt wurden sieben Batterien gebaut, wobei die Batterie 43 mit 305-mm-Geschützen ausgestattet war. An der lettischen Küste der Meerenge von Irbe wurden keine Verteidigungsbatterien gebaut.

Wachturm des sowjetischen Grenzschutzes – heute Aussichtsturm Pāvilosta

Der Wachturm des sowjetischen Grenzschutzes liegt an der südlichen Mole von Pāvilosta. Der ehemalige Beobachtungsturm des sowjetischen Grenzschutzes, der seit Anfang der 1990er Jahre nicht mehr genutzt wird, verfügt heute über eine Aussichtsplattform mit einem um 360 Grad drehbaren Fernrohr. Von hier aus bietet sich ein schöner Blick auf das Meer und die Schiffe. Auch lassen sich von hier aus gut Vögel beobachten. Der Turm ist nur im Sommer und nur bei Tageslicht geöffnet. Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr, insbesondere in Anbetracht der steilen Treppe. Der Turm und seine Umgebung sind videoüberwacht. Im Winter ist er nicht zugänglich.

Ausstellung sowjetischer Militärfahrzeuge

Edgars Kārklevalks, der Gastgeber des Ferienhofes „Pūpoli“ im Kreis Dundaga, bietet bereits seit mehr als 15 Jahren militärhistorische Erkundungstouren zu ehemaligen Militärobjekten in Nordkurland an – mit seinem selbst wiederaufgebauten sowjetischen Militär-LKW GAZ-66 (für bis zu 24 Personen) und dem Militär-Jeep UAZ-3151 (für bis zu 6 Personen). Auf dem Gelände des Ferienhofes sind Fahrzeuge der Sowjetarmee und andere Technik zu sehen.

Beobachtungsturm der Sowjetarmee (Kurgan der Offiziere)

Der "Offizierskurgan" befindet sich weniger als einen Kilometer von den Ruinen der Zvārde-Kirche entfernt. Der Kurgan besteht aus den Ruinen und Überresten der umliegenden Häuser und des Gutshofs, die zusammengeschoben wurden. Auf dem Kurgan wurde ein Aussichtsturm errichtet. Laut Inschrift wurde der heutige Turm 1981 errichtet. Der Turm diente der Erfassung von Bombentreffern. Die Übungsbomben hatten einen geringeren Sprengstoffgehalt, so dass ihre Treffer sorgfältiger beobachtet werden mussten. Nicht explodierte Bomben wurden sofort neutralisiert, aber nicht alle konnten gefunden werden.

Die Überreste des Turms sind heute hier zu sehen - die Backsteinmauern. Da die Sperrmauer relativ hoch liegt, kann man an einem klaren Tag sogar die litauische Ölraffinerie in Mažeikiai sehen.

Geheimer sowjetischer Atombunker in Līgatne

Der geheime sowjetische Bunker liegt in der Gemeinde Līgatne in der Region Cēsis etwa 9 m unter dem Gebäude des Rehabilitationszentrums „Līgatne“ und dem angrenzenden Gelände. Der Bunker ist im Rahmen von Führungen öffentlich zugänglich und bietet Auftafeln in der Bunkerkantine und Feiern im sowjetischen Stil sowie das Reality-Spiel „OBJECT-X“. Der Bunker sollte im Falle eines Atomkrieges die Mindestvoraussetzungen für eine langfristige Handlungsfähigkeit des Ministerrates, der Führung des Kommunistischen Rates sowie der Führungsebene der Staatsplan-Komitees der Lettischen SSR schaffen. Die 2000 m2 große unterirdische Bunkeranlage bildete die leistungsfähigste autonome Infrastruktur mit allen notwendigen und modernen technischen Ausstattungen der damaligen Zeit. Der Bunker war einer der strategisch wichtigsten Orte in Sowjetlettland im Falle eines Atomkrieges. Die unterirdische Anlage umfasst einen geschützten Arbeitsraum, einen Schlafsaal mit 250 Betten, Hilfseinrichtungen sowie ein oberirdisches Wohngebäude mit 24 Wohnungen für das Servicepersonal. Alle authentischen unterirdischen Anlagen und Pläne sind erhalten geblieben. Zu sehen sind die autonome Kraftstation mit Dieselgeneratoren und Treibstoffdepot, Klimaanlagen zur Luftreinigung mit Sauerstoffreserven, Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, die wie in einem U-Boot funktionierten, eine Telekommunikationseinheit, die eine direkte Verbindung mit Moskau - dem Kreml - und eine autonome Kommunikation mit allen wichtigen staatlichen Stellen des Landes ermöglichte, eine seltene Karte mit früheren Namen der Kolchosen, die originale Kantine mit typisch sowjetischer Speisekarte, verschiedene Sachen aus der Sowjetzeit und Haushaltsgegenstände.

Sowjetischer Raketenstützpunkt in Zeltiņi

Die ehemalige Raketenbasis der Sowjetarmee befindet sich in „Medņukalni“ in der Gemeinde Zeltiņi, Region Alūksne. Von 1961 bis 1989 gab es in Zeltiņi, im damaligen Rayon Alūksne, eine streng geheime sowjetische Militäreinrichtung - einen Atomraketenstützpunkt. Hier waren ballistische Mittelstreckenraketen (Boden-Boden-Raketen) vom Typ P-12 (8K63) und P12Y (8K63Y) stationiert, für die es 4 Abschussrampen gab. Ihre Reichweite betrug 2200 km. Die Armee nutzte dafür in diesem Zeitraum ein etwa 300 ha großes, mit Stacheldraht umzäuntes Gelände, weniger als einen Kilometer von der Landstraße P34 Sinole-Silakrogs entfernt. Die Wohnbereiche und der streng geheime Teilkomplex sind noch heute vorhanden. Betonstraßen führen zu den damals gut getarnten Hangars, Abschussrampen und Raketenbunkern. Auf mehreren Dutzend Hektar erstrecken sich verschiedene Bauten, die zur Wartung und Instandhaltung der Atomraketen dienten. Das Gelände verfügte über ein unabhängiges Strom-, Wasser- und Heizungsnetz, das beim Abzug der Armee unbrauchbar gemacht wurde. Ein Teil der Technik wurde damals der Gemeinde überlassen. Heute sind 20 ha des ehemaligen Raketenstützpunktes öffentlich zugänglich. Der südwestliche Teil wird als touristische Sehenswürdigkeit genutzt. Eine Besichtigung umfasst zwei Komponenten: die Dauerausstellung über die Entwicklung des Raketenstützpunktes im Museum Zeltiņi und eine Führung durch das Gelände des ehemaligen Stützpunkts. Auf dem Gelände gibt es die Möglichkeit für ein Laser-Game für bis zu 12 Mitspieler.

Wachturm der Grenzwache in Salacgrīva

Das Gebäude befindet sich in Salacgrīva, in nordöstlicher Richtung, 1 km von der Brücke über den Fluss Salaca entfernt.

Der sowjetische Militärstützpunkt in Salacgrīva war einer der ehemaligen Standorte der Besatzungstruppen. Dort befand sich eine relativ kleine Luftverteidigungseinheit, die 1992 als erste Militäreinheit Lettland verließ. In dieser Zeit kam es in Lettland zu groß angelegten Plünderungen, nachdem der lettische Staat den russischen Forderungen nachgegeben und den Abzug der Besatzungstruppen aus dem Gebiet gefordert hatte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Sowjetarmee ihren rasanten und ambitionierten Ausbau militärischer Anlagen auf lettischem Gebiet fort. Die Militärbasen glichen einem Staat im Staate. Man geht davon aus, dass das besetzte Lettland zum am stärksten militarisierten Ort der Welt wurde und im Kriegsfall vollständig zerstört worden wäre. Kriminelle Verbrechen, imperialistisches Gebaren und Willkür prägten die Präsenz der Sowjetarmee in Lettland am deutlichsten. Der sorgsam gepflegte Mythos vom „glücklichen Leben im sowjetischen Lettland“ und der Sowjetarmee als „Befreier“ entpuppte sich in Wirklichkeit als „Leben auf einem Pulverfass“. Nach der Wiedererlangung der lettischen Unabhängigkeit verließ die ausländische Armee das Land erst 1994, doch Zehntausende pensionierte sowjetische Militärangehörige und ihre Familien blieben in Lettland.

Heute können Sie das Basisgelände besichtigen.

Ausstellung „Sowjetische Jahre“ im Museum für Geschichte und Kunst Aizkraukle

Zur Feier des hundertjährigen Bestehens Lettlands eröffnete das Museum für Geschichte und Kunst Aizkraukle im November 2018 die Ausstellung „Sowjetische Jahre“ – die größte Ausstellung im Baltikum, die dem kulturhistorischen Erbe der 1950er bis 1980er Jahre gewidmet ist. Die Ausstellung erstreckt sich über drei Etagen und eine Fläche von 1.060 m2. Sie zeigt das sowjetische Leben in seinen vielen Facetten: Alltag, Arbeit und Freizeit, Bildung und Kultur. Im Erdgeschoss sind Autos aus der Sowjetzeit ausgestellt. Separat ist eine Bibliothek – die Rote Ecke eingerichtet. Eine breit gefächerte Ausstellung lädt die Besucher ein, das Alltagsleben und die Innenausstattung der Wohnungen während der Sowjetzeit zu erkunden: Möbel und Haushaltsgegenstände, Geschirr, Textilien und Elektrogeräte.

Andere Ausstellungsräume sind der Emigration, der sowjetischen Repression, dem Alltagsleben, der Medizin, den staatlichen Strukturen, dem Tourismus und Sport, der Kindheit und Bildung gewidmet. Zu den verschiedenen Exponaten gehören auch sowjetische militärische Utensilien und Uniformen.

Ehemalige Raketenbasis der Sowjetarmee "Raketnieki"

Die Gebäude des ehemaligen sowjetischen Armeestützpunkts sind baufällig, aber auf dem Gelände gibt es eine Autostraße. Das Gebiet kann zu Fuß erkundet werden, aber gutes Schuhwerk gegen Schlamm und Sand ist erforderlich.

Sowjetischer Grenzschutzposten in Jūrmalciems

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Lettland verschiedene Verbote in Grenz- und Küstengebieten. Ab dem 19. Juni 1945 wurden den Fischern Anlegestellen zugewiesen, die mit Stacheldraht umzäunt waren und von Patrouillen und Wachtürmen bewacht wurden. Am 4. September 1946 wurden die Sperrzonen der Küstenwache an der Westgrenze der LSSR eingeführt.

Im Dorf Jūrmalci steht ein ehemaliger Grenzkontrollposten, ein Turm und ein Traktor, der stolz am Strand schaukelt! Wie er dorthin gekommen ist, muss man die örtlichen Führer fragen!

Ein fabelhaft schöner und interessanter Ort - sowohl mit seiner Aura aus der Sowjetzeit als auch mit dem Charme der Meeresküste.

Schießplatz Zvārde und ehemaliger sowjetischer Militärstützpunkt "Lapsas"

Der Stützpunkt der Deponie befindet sich etwa 2 km östlich des Gutes Striķu an der Straße Saldus-Auce. Der ehemalige sowjetische Militärflugplatz (Militäreinheit Nr. 15439) in Zvārde befindet sich südlich von Saldus. Auf dem Gelände des Flugplatzes befinden sich mehrere Sehenswürdigkeiten - die Ruinen der Kirchen von Zvārde und Ķerkliņi, der zerstörte Rīteļi-Friedhof, der Beobachtungsposten des Flugplatzes, der so genannte "Offizierskurgan" und der ehemalige Flugplatzpersonalstützpunkt und Schießplatz "Lapsas".

Der Flugplatz Zvārde erforderte eine Einheit von etwa einer Kompanie zur Wartung des Flugplatzes - zur Aufstellung von Zielscheiben, zur Reparatur von Schäden, zur Bewachung des Flugplatzes und zur Koordinierung von Flügen. Sie war bis zum Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des Hauses "Lapsas" stationiert. Mit dem Bau des Flugplatzes wurden auch Kasernen, Transporthallen, ein Flugkontrollturm und ein Schießplatz für das Ausbildungspersonal errichtet.

Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Lettlands war hier das Ausbildungszentrum der Verteidigungsstreitkräfte von Zvārde untergebracht. Seit 2007 befindet sich das Gelände im Besitz der Gemeinde und wird von mehreren Jagdkollektiven gepachtet. In der ehemaligen Kaserne ist eine Ausstellung über die Geschichte der Gemeinde Zvārde untergebracht.

Leuchtturm Akmensrags und Schicksal von "Saratov"

Der Leuchtturm gehört zur Gemeinde Saka und liegt etwa 10 km südwestlich von Pāvilosta. Er ist über eine Wendeltreppe zu erreichen und bietet einen Rundblick auf das Meer und die umliegenden Wälder. Der heutige 37 m hohe Leuchtturm wurde 1921 errichtet, nachdem der Vorgängerbau im Ersten Weltkrieg zerstört wurde.

Der Leuchtturm von Akmenrags ragt in seiner Bedeutung über alle anderen Leuchttürme Lettlands hinaus – steht er doch an einer der gefährlichsten Stellen für die Schifffahrt an der gesamten Ostseeküste. Sein Leuchtfeuer markiert eine etwa zwei Seemeilen bzw. 3,7 km lange steinige Sandbank, die sich in nordwestlicher Richtung im Meer erstreckt. Die Wassertiefe beträgt hier nur etwas mehr als zwei Meter. Der Leuchtturm steht an seiner ursprünglichen Stelle, aber die Küstenlinie hat sich ihm bis heute immer mehr angenähert. Obwohl hier seit 1879 ein Leuchtfeuer die Schifffahrt warnt, hat Akmensrags schon mehrere Schiffsunglücke erlebt. Das meiste Aufsehen erregte im September 1923 das Aufsetzen des lettischen Dampfers „Saratow“ auf die Sandbank. 1919 während des lettischen Unabhängigkeitskrieges hatte die Provisorische Regierung Lettlands kurzzeitig Zuflucht auf eben diesem Dampfer gesucht. In Akmensrags lag früher eine Einheit der sowjetischen Grenztruppen. Gebäude aus jener Zeit sind noch heute vorhanden.

Militärstützpunkt der sowjetischen Armee in Pāvilosta - aktives Erholungszentrum

Während der Sowjetzeit war hier eine Grenzschutzeinheit stationiert, andere Einheiten der sowjetischen Armee - Verbindungsoffiziere und eine Boden-Luft-Raketenbasis - befanden sich einige Kilometer entfernt im Wald. Nach der Unabhängigkeit war dort die lettische Armee stationiert.

Der ehemalige Militärstützpunkt der Sowjetarmee ist heute ein Erholungs-, Freizeit- und Campingzentrum - für die persönliche Entwicklung im Umgang mit der Natur und den Menschen in der Umgebung.

Ein Ort der Erholung und Unterkunft sowohl für Touristengruppen als auch für Familien. Zimmer, Duschen, WC, Kamine, großzügiges Gelände für Aktivitäten, Naturgeräusche. Reservieren Sie im Voraus unter der Telefonnummer +371 26314505.

Frühere sowjetische Garnison in Mežgarciems

Eine Garnisonssiedlung der früheren sowjetischen Armee befindet sich in Mežgarciems im Landkreis Ādaži unweit der Landstraße P1. Auf dem einstigen Gelände der Luftabwehrtruppen der Sowjetarmee, das auch über einen Ausbildungsstützpunkt der Streitkräfte verfügte, sind heute Informationstafeln aufgestellt. Besucher können das Gelände des ehemaligen Armeestützpunktes erkunden. Auf Landkarten aus der sowjetischen Besatzungszeit sucht man Mežgarciems vergeblich. Nichts deutete auf ein für sowjetische Militärangehörige errichtetes Garnisonsstädtchen und den Luftabwehrstützpunkt hin. Nach dem Zweiten Weltkrieg setze eine rasche und umfangreiche Bautätigkeit zur Unterbringung der in Lettland stationierten sowjetischen Truppenteile ein. Die Militärstützpunkte dieser ausländischen Armee waren wie ein Staat im Staat. In fast allen Regionen Lettlands waren Truppenteile stationiert. Einen besonders privilegierten Teil der Gesellschaft bildeten pensionierte sowjetische Militärangehörige und deren Familien. Sie mussten bevorzugt mit Wohnraum versorgt werden. Viele ehemalige Offiziere wählten lettische Städte als Alterswohnsitz, weil hier der Lebensstandard höher war als andernorts in der Sowjetunion. Die Präsenz der sowjetischen Armee in Lettland und die gleichgültige Haltung des Regimes gegenüber Lettland und seiner einheimischen Bevölkerung manifestierte sich am deutlichsten in kriminellen Machenschaften, imperialem Gehabe und Rücksichtslosigkeit von Militärangehörigen. Der sorgfältig gepflegte Mythos vom „glücklichen Leben in Sowjetlettland“ und der „Sowjetarmee als Befreier“ war in Wirklichkeit wie ein „Leben auf dem Pulverfass“.

Adam Steel Schule

Das Schulgebäude befindet sich im Stadtzentrum auf der linken Seite der Ausekļa-Straße, neben dem Valka Jānis Cimze Gymnasium.

Das nach dem Lehrer Ādams Tērauds benannte Gebäude beherbergte ursprünglich eine Schule und wurde 1923 fertiggestellt. 1946 wurde hier das Hauptquartier der Armeegarnison eingerichtet. So entstand mitten in der Stadt Valka ein Militärzentrum, und Valka entwickelte sich zu einem wichtigen Standort für Atomwaffen der sowjetischen Armee. Das Gelände des Gebäudes war von einem hohen Zaun umgeben und wurde als Stadt in der Stadt bezeichnet, da es über einen eigenen Laden, ein Krankenhaus, ein Heizhaus und sogar ein Café für die Bedürfnisse der Armee verfügte. Das Symbol der Sowjetmacht – ein roter Stern – prangte auf dem Dach des Gebäudes. Die Armee verließ den Ort Ende der 1980er Jahre und nahm alles mit, was sie tragen konnte.

Unmittelbar daneben, hinter der Adam-Stahl-Schule und den unterirdischen Bunkern, befindet sich der schwedische (Scheremetjewo-)Wall. Dieser künstlich angelegte Erdwall wurde zu Beginn des Großen Nordischen Krieges um 1702 errichtet, um Valka vor den Schweden zu schützen. Die steilste Wallwand ist der Straße Ērģemi zugewandt, die andere Seite der Ausekļa-Straße.

Die Adam Steel Schule kann heute nur noch von außen besichtigt werden.

Bunkeranlage Valka

Die Bunker von Valka befinden sich im Zentrum von Valka, auf der linken Straßenseite der Ausekļa iela neben der Ādams-Tērauds-Schule. Sie sind nur von außen zu besichtigen. Die Bunker der Sowjetarmee in Valka gehörten zu den geheimsten Orten in Sowjetlettland, die nur mit Sondergenehmigung zugänglich waren. 1953-1989 befand sich hier ein Kommunikationsstützpunkt der Strategischen Raketentruppen der Sowjetarmee. Riesige Fahrzeuge auf 16 Rädern brachten große Stahlbetonblöcke zum Bau der Bunker. Nach Fertigstellung der Bunker selbst wurden diese zur Verstärkung und Isolierung mit Schotter bedeckt. In den Bunkern befand sich das Reservezentrum der strategischen Raketenkommunikation, das dem Leningrader Kommunikationszentrum unterstellt war. Von diesen Bunkern aus wurden die militärischen Raketenschächte gesteuert. In Valka und Umgebung gab es zwanzig. Im Oktober 1962, während der Kubakrise, wurden die Raketen mit Zielrichtung Florida in Gefechtsbereitschaft versetzt. Man sagt, dass nur eine Frage weniger Stunden war, dass die Raketen zum Einsatz gekommen wären. Gleich in der Nähe, hinter der Ādams-Tērauds-Schule und den Bunkern, liegt die einstige Schweden-Schanze (auch Scheremetew-Schanze). Der aufgeschüttete Erdwall wurde zu Beginn des Großen Nordischen Krieges um 1702 zur Verteidigung von Valka gegen die Schweden errichtet. In Richtung Ērģeme ist die Schanze am steilsten, während die andere Seite der Ausekļa iela zugewandt ist.

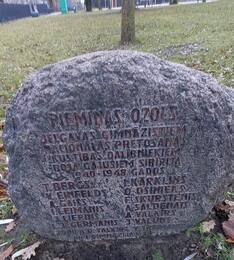

Bahnhof Valka

Der Bahnhof Valka liegt am Ende der Poruka iela, direkt an den stillgelegten Bahngleisen. Das Bahnhofsgebäude ist nur von außen zugänglich. Schautafeln informieren über die Bedeutung von Valka/Valga als Eisenbahnknotenpunkt. In der Nähe des Bahnhofes befindet sich ein Denkmal für die am 14. Juni 1941 nach Sibirien Deportierten. Das Bahnhofsgebäude wurde um 1896/97 errichtet. Ursprünglich lag es an der Schmalspurbahnstrecke Valka-Rūjiena-Pärnu. Während des Ersten Weltkrieges wurde die Bahnlinie schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nach der Grenzziehung zwischen Estland und Lettland wurde der Bahnhof Valka (Valka II) zum Grenzbahnhof. Ende September 1920 traf eine Sonderkommission des Eisenbahnamtes in Valka ein, die den Auftrag hatte, mit Estland ein Abkommen über die Personenbeförderung von einem (vormals städtischen jetzt in zwei Staaten befindlichen) Bahnhof zum anderen auszuhandeln und abzuschließen. Das Gleisdreieck zwischen den Bahnstationen Lugaži, Valka und Valga war ebenfalls von strategischer Bedeutung, um Panzerzüge bei Bedarf in die entgegengesetzte Richtung wenden zu können. Während der Sowjetzeit benutzte die Sowjetarmee diese Bahnstation, um ballistische Raketen nach Valka zu bringen. In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 1941 fanden Massendeportationen von Menschen aus Lettland in das Innere der UdSSR statt. Mehr als 90 Personen aus Valka und Umgebung wurden ohne Gerichtsurteil, ohne vorherige Ankündigung und ohne Erklärung in Viehwaggons vom Bahnhof Valka aus deportiert. Im September 1944 wurde der Bahnhof beim Rückzug der Wehrmacht zerstört.

Sommerlager der lettischen Armee in Litene

Das Sommerlager der lettischen Armee in Litene befindet sich in einem Waldgebiet in der Gemeinde Litene, dicht am Fluss Pededze. Die Geschichte des Lagers Litene begann 1935, als die Division Latgale der lettischen Armee hier den Aufbau eine Sommerlager in Angriff nahm. Von Mai bis in den Herbst absolvierten in Litene tausende Soldaten Ausbildungs- und Schießtrainingsprogramme. Im Sommer 1941 wurden Offiziere der lettischen Armee von Einheiten der Roten Armee und des NKWD (Vorläufer des KGB) im Sommerlager Litene festgehalten und interniert. Ein Teil der Offiziere wurde in Litene erschossen, andere nach Sibirien deportiert. Am 14. Juni 1941 wurden in den Lagern Litene und Ostrovieši (etwa 10 km von Litene entfernt) mindestens 430 Offiziere verhaftet und nach Sibirien deportiert. Das einzige vom damaligen Lager noch erhaltene Gebäude ist das Lebensmittellager. Von den anderen Bauten sind nur noch Fundamente erkennbar. Eine Aussichtsplattform über der eine lettische Flagge weht, Bänke und eine Lagerfeuerstelle wurden hier inzwischen geschaffen. Mit Unterstützung des Verteidigungsministeriums und der nationalen Streitkräfte wurde ein nicht mehr einsatzfähiges Geschütz aufgestellt. Auch Informationstafeln wurden errichtet. Zum Andenken an die Vorgänge im Sommerlager wurde auf dem Friedhof von Litene eine „Mauer des Schmerzes“ errichtet. Auf YouTube ist im Kanal der lettischen Armee („Latvijas armija“) ein Kurzfilm unter dem lettischen Titel „Litene - Latvijas armijas Katiņa“ (Litene – Das Katyn der lettischen Armee) abrufbar.

Gulbene County Geschichts- und Kunstmuseum

In der Nähe des Herrenhauses Vecgulbene, in der Litenesstraße gelegen.

In der zweiten Hälfte der 1940er Jahre war die Radarkompanie Nr. 75568 der Sowjetarmee in der Orangerie des Gutshofs Vecgulbene und dem angrenzenden Gärtnerhaus stationiert. Für ihren Bedarf wurden Peilstationen errichtet und auf dem ehemaligen lettischen Militärflugplatz Peilstationen installiert. Ende der 1980er Jahre wurde die Einheit in die Gemeinde Beļava verlegt. Die Sowjetarmee verließ Gulbene 1993.

Ein Platz ist zu erkennen, mit zwei künstlich aufgeschütteten Hügeln in der Litenes Street.

Gedenkstätte „Mauer des Schmerzes“

Auf dem Friedhof von Litene befinden sich Kunstwerke.

Am 14. Juni 2001 wurde auf dem Friedhof von Litene die von den Architekten Dina Grūbe, Benita und Daiņš Bērziņš sowie den Steinmetzen Ivars Feldbergs und Sandras Skribnovskis geschaffene Gedenkstätte „Mauer des Schmerzes“ enthüllt. Sie symbolisiert die Ruhestätte der 1941 gefallenen Soldaten. Im Oktober 1988 wurden die sterblichen Überreste von elf Offizieren, die im Juni 1941 von der Sowjetarmee ermordet worden waren, auf dem Gelände des ehemaligen lettischen Armee-Sommerlagers in Sita sila (Gemeinde Litene) gefunden. Obwohl sie nicht identifiziert werden konnten, wurden sie am 2. Dezember 1989 nach einer Weihezeremonie in der evangelisch-lutherischen Kirche Gulbene feierlich auf dem Friedhof von Litene beigesetzt.

11 weiße Kreuze, eine Gedenktafel und Informationstafeln.

Erinnerungsstätte für die nationalen Partisanen von Sērmūkši mit Unterstand

In Sērmūkši befindet sich eine der mehr als einhundert Partisanen-Erinnerungsstätten in Lettland. Insgesamt fanden an mehr als sechshundert Orten in Lettland Partisanenkämpfe statt. Der nach historischen Vorbildern erbaute Unterstand lettischer nationaler Partisanen bietet nach vorheriger Anmeldung Übernachtungsmöglichkeiten - Holzpritschen, Petroleumlampen und Heizen wie zu Zeiten der Partisanen. Das Schicksal ereilte die Gruppe der nationalen Partisanen von Sērmūkši am 29. November 1946, als vier Kämpfer der Gruppe fielen - Jānis Zīrāks, Reinholds Pētersons, Jānis Pīlands, Anna Zariņa. Alfrēds Suipe entging diesem Schicksal. Er überlebte auch die Deportation, kehrte nach Lettland zurück und erlebte die Wiedergeburt des freien Lettland. Auf seine Initiative hin entstand diese Erinnerungsstätte für seine gefallenen Kameraden in Sērmūkši.

Denkmal für den Kommandanten der nordöstlichen nationalen Partisanen Pēteris Supe - "Cinītis"

Zum Gedenken an den Partisanenführer Pēteris Supe wurde am 28. Mai 2005 in Viļaka ein Denkmal enthüllt. Es befindet sich in der Nähe der katholischen Kirche von Viļaka, am Rande der während des Krieges ausgehobenen Schützengräben, in denen die Tschekisten die erschossenen Partisanen bestatteten. Unter dem Denkmal für P. Supe liegt eine Kapsel mit den Namen von 386 gefallenen Partisanen, Beschreibungen von Schlachten und Informationen über den Partisanenführer. In den Stein ist die Inschrift eingraviert: „Dir, Lettland, blieb ich bis zu meinem letzten Atemzug treu.“

Das Denkmal wurde von Pēteris Kravalis entworfen.

In der Nähe befindet sich ein Denkmal für die lettischen Freiheitskämpfer, die im Stompaku-Wald und an anderen Schlachtorten fielen und in den Jahren 1944-1956 von den Tschekisten ermordet wurden.

Am 20. Juni 2008 wurde an der rechten Wand eine Granittafel enthüllt, auf der die Namen von 55 gefallenen Partisanen in drei Spalten angeordnet waren.

Das Denkmal wurde an der Stelle errichtet, an der die kommunistischen Besatzungsbehörden einst die Überreste ermordeter Partisanen zur Schau gestellt hatten, um die übrige Bevölkerung einzuschüchtern.

Auf der angrenzenden Gedenktafel sind Dankesworte an Pēteris Supe und ein Gedicht von Bronislava Martuževa eingraviert:

"Steh auf, Peter Supe,

Seele, kämpfe im Krieg!

Heute ist euer Blutopfertag.

Auferstanden unter dem Volk.

Geh hinaus und lebe für immer!

In der Kraft und Tatkraft der Jugend,

Es flattert, flattert, flattert

"In der aufgehenden Flagge!"

„Waldbrüder“ - Bunker nationaler Partisanen

Der Bunker der sog. Waldbrüder liegt an der Fernstraße A 2 Riga-Pskow, 76 km von Riga und 11 km von Cēsis entfernt. Die lettischen nationalen Partisanen, auch Waldbrüder genannt, waren kleine bewaffnete Gruppen von Einheimischen, die von 1944 bis 1956 auf sich gestellt gegen das sowjetische Besatzungsregime in Lettland kämpften. Es waren Menschen, die nicht in der Sowjetunion leben konnten oder wollten und gezwungen waren, sich in den Wäldern zu verstecken. In ganz Lettland waren etwa 20.193 Waldbrüder aktiv. Der Bunker wurde nach Berichten und Erinnerungen ehemaliger Waldbrüder über das Leben in Wäldern und Verstecken und den Kampf für einen unabhängigen lettischen Staat nach 1945 errichtet. Im Bunker sind Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände, persönliche Gegenstände, Waffen und Fotos von Partisanen ausgestellt. Videoaufzeichnungen von Interviews mit ehemaligen Waldbrüdern ergänzen die Ausführungen des Ausstellungsführers. In der Nähe des Bunkers wurde ein Lagerfeuer-Picknickplatz angelegt. Zum Angebot gehören auf dem Lagerfeuer gekochte Suppe, Abende am Lagerfeuer und Freiluftkino (alles nach Vorbestellung).

Nationale und sowjetische Partisanenkämpfe und Gedenkstätten im Grīva-Wald

Im Waldmassiv von Grīva gelegen.

Sechs Objekte, die mit den Schauplätzen nationaler und sowjetischer Partisanenkämpfe in Verbindung stehen, können besichtigt werden.

Im Waldmassiv von Grīva befinden sich nicht nur das Hauptquartier der nationalen Partisanen „Purvsaliņi“, das Weiße Kreuz im nationalen Partisanenbunker und das Kreuz für den Kommandanten der Widerstandsbewegung, Andrejs Roskošs, sondern auch das Grab des Kommandanten der sowjetischen Partisanenbrigade, Artūrs Baložs, ein Denkmal auf dem sogenannten Meiteņu kalninė, wo 1944 eine Gruppe junger Partisanen der sowjetischen Partisanenbrigade umkam, sowie ein Denkmal für sowjetische Partisanen mit einem fünfzackigen Stern und den eingravierten Worten „Wir bedeckten uns mit unseren Nadeln“.

Die Objekte können auch auf einer Fahrradtour entlang des Radwegs Nr. 785 – „Historische Reime in den Grīva-Wäldern“ (34 km lange Strecke, Schotter- und Waldwege) – besichtigt werden. Karte zum Herunterladen.

Denkmal für den Kommandanten der nationalen Partisanengruppe Andrejs Roskošs (GPS 56.87399, 27.43524)

Im Herbst 1997 wurde im Wald von Lielgrīva ein Weißes Kreuz für den Kommandanten der nationalen Partisanengruppe, Andrejs Roskoš, enthüllt.

Denkmal für Artūrs Balodis (GPS 56.872926, 27.478121)

Artūrs Balodis war ein sowjetischer Partisan und Kommandeur der Spezialeinheit A, die im Waldmassiv Grīva stationiert war. Er fiel bei einer großangelegten Razzia der deutschen Besatzer. Seine Kameraden ritzten die Buchstaben AB in eine Birke an der Stelle seines Todes, damit er sie nicht vergaß. Nach dem Krieg entdeckten lokale Historiker die markierte Birke und brachten dort eine Gedenktafel an.

Allen, die in den Wäldern von Grīva (GPS 56.863280, 27.47975) gefallen sind

Dieser Gedenkstein im Waldmassiv von Grīva wurde vom Staatsunternehmen „Latvijas valsts meži“ zu Ehren der Partisanen errichtet, die für ihr Vaterland kämpften. Neben dem Gedenkstein befindet sich eine Karte mit den Standorten der Partisanenhauptquartiere – Sehenswürdigkeiten. Außerdem wurde ein Erholungsgebiet angelegt. In der Nähe liegt die Stätte der nationalen Partisanensiedlung aus den Jahren 1945–1947.

Nationales Partisanensiedlungsgebiet (GPS 56.863456, 27.481148)

Dieser Ort beherbergte die Siedlungen nationaler Partisanen, die gegen die sowjetische Besatzung kämpften. Die Standorte einzelner Bunker sind erhalten geblieben; anhand ihres Aussehens lässt sich die Größe und Form der Unterstände erahnen. Nationale Partisanen, die sich der sowjetischen Herrschaft widersetzten, operierten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehrere Jahre lang in den Wäldern von Grīva.

Girls' Hill (GPS 56.858187, 27.521526)

Im Juni 1944 führten die nationalsozialistischen Besatzer eine großangelegte „Durchkämmung“ der Grīva-Wälder durch, um die Partisanen zu vernichten. Die Soldaten umstellten die landwirtschaftliche Arbeitsgruppe auf dem Numerne-Hügel, die hauptsächlich aus jungen Mädchen bestand, und alle wurden erschossen. Seit diesen tragischen Ereignissen haben die Einheimischen den Numerne-Hügel in Meiteņu Kalniņu umbenannt. An dieser Stelle wurde ein Gedenkstein errichtet.

Gedenkstein für die nationalen Partisanen der Gemeinde Alsviķi in "Čūskubirzī"

Liegt in „Čūskubirzs“, Gemeinde Alsviķi, Gemeinde Alūksne.

Der Gedenkstein wurde am 21. August 2018 enthüllt. Steinmetz Ainārs Zelčs.

Hier, im Waldmassiv, ist der Standort eines Bunkers erhalten geblieben, in dem sich im Juni 1947 Antons Circāns, Leiter der Kommunikationsabteilung des Generalstabs des Lettischen Nationalen Partisanenverbandes, mit Partisanenvertretern unter der Führung von Bruno Bukalders traf, um die Kommunikation zwischen den einzelnen nationalen Partisanengruppen zu organisieren und aufrechtzuerhalten. Antons Circāns' Ziel blieb unerfüllt, da er am 7. Juli 1947 in der Nähe von Drusti starb.

Gedenktafel für die nationalen Partisanen von Veclaicene am Standort des Bunkers

Liegt in der Gemeinde Veclaicene, Region Alūksne.

Eröffnet am 4. Oktober 2019. Steinmetz Ainārs Zelčs.

Am 13. März 1953 entdeckten die Tschekisten in den Wäldern von Veclaicene in der Nähe der Häuser von "Koruļi" einen sorgfältig getarnten Bunker und verhafteten Bernhards Ābelkoks und Elmārs Tortūz.

Im Bunker wurden Waffen gefunden: 2 deutsche Gewehre und 95 Patronen, 2 „Parabellum“-Pistolen und 152 Patronen.

Am 11. November 1949 erschossen Tscheka-Agenten K. Dokti-Dokteniekus, woraufhin sich seine Gruppe auflöste. Nach dem Anschlag versteckten sich B. Ābelkoks und E. Tortūzis einige Zeit in einem Bunker nahe der Häuser in „Maskaļi“. Ab Frühjahr 1951 errichteten sie mit Unterstützung von Ilona Ābolkalna einen Bunker in „Koruļi“, wo sie bis zu ihrer Verhaftung lebten.

Gedenkmuseum für Broņislava Martuževa - Poesiescheune

Das Broņislava-Martuževa-Museum befindet sich an der Stelle des Geburtshauses der Dichterin in der Gemeinde Indrāni im Landkreis Madona. Es ist in einer renovierten Scheune untergebracht, die Audio- und Videoaufzeichnungen als Zeitzeugnisse der Widerstandsbewegung birgt und über ein von ihr erstelltes Untergrundjournal mit Gedichten und Liedern für die nationalen Partisanen Zeugnis ablegt. Broņislava Martuževa war von Anfang an in der Widerstandsbewegung aktiv. Der nicht erhaltene Hof der Martuževs namens “Lazdiņas“ war auch Zufluchtsort für den Anführer des lettischen nationalen Partisanenverbandes, Pēteris Supe, und seine Kameraden. Hier versteckte sich die Dichterin fünf Jahre lang im Keller ihres eigenen Hauses, traf Partisanen, schrieb Gedichte (darunter Widmungen für die Partisanen Pēteris Supe, Vilis Tomas, die Smilga-Gruppe, Laivenieks, Salns, Celmiņš, Bruno Dundurs usw.), schrieb Lieder und brachte sie den Partisanen bei. Heute werden ihre Lieder von der Gruppe „Baltie lāči“ gesungen. 1950 gab sie im Untergrund zusammen mit Vilis Toms die Zeitschrift „Dzimtene“ heraus. Die Dichterin hat die 11 Ausgaben mit jeweils 10 Exemplaren per Hand abgeschrieben. 1951 wurden die Dichterin, ihr Bruder, ihre Schwester, ihre Mutter und Vilis Toms verhaftet. 1956 kehrte Broņislava Martuževa aus Sibirien zurück. Die Poesiescheune ist sowohl in der Region als darüber hinaus bekannt und wird sowohl von Einheimischen als auch von Auswärtigen gerne besucht. Der Lebenslauf der Dichterin spiegelt das Schicksal Lettlands exemplarisch wider.

Denkmal für die gefallenen Soldaten der Lettischen Legion und die nationalen Partisanen

Befindet sich auf dem Lubāna New Cemetery in der Gemeinde Indrāni.

Eine Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten der Lettischen Legion und die nationalen Partisanen kann besichtigt werden.

Das Denkmal wurde am 25. Juli 1992 eingeweiht. Der Gedenkstein wurde von Andris Briezis geschaffen.

Mit Beginn der Erweckungsbewegung im Oktober 1990 erhielt Kārlis Doropolskis, ein Mitglied der Menschenrechtsgruppe „Helsinki 86“, die Genehmigung der Behörden, die Umbettung der im Sommer 1944 in Lubāna gefallenen und verstreut begrabenen lettischen Legionäre sowie der in späteren Kämpfen gegen die sowjetischen Besatzungstruppen und Sicherheitskräfte gefallenen Partisanen in Massengräbern auf dem neuen Friedhof in Lubāna zu beginnen. Insgesamt wurden 26 gefallene Legionäre und Partisanen in Massengräbern beigesetzt.

Gedenkstätte des Bunkers der nationalen Partisanengruppe „Jumba“

Gelegen in der Gemeinde Ziemers, im 66. Block des Staatswaldes.

Das Denkmal wurde am 10. Juli 2020 eröffnet.

In der zweiten Phase der lettischen Partisanenbewegung, Mitte 1948, spaltete sich eine Gruppe von vier Personen – Viks Pētersi, Stebers Rolands, Bukāns Ilgmārs und Kangsepa Elvīra – im Gebiet der Pfarreien Mālupē-Beja von der Einheit J. Bitāns-Liepačs ab und begann in den Pfarreien Ziemera-Jaunlaicene-Veclaicene eigenständige Aktivitäten. Das Partisanenhauptquartier befand sich nahe der estnischen Grenze, unweit der Autobahn Riga-Pskow, auf einem Hügel in einem gut ausgebauten Bunker.

Am 2. März 1950, als die Tschekisten den Bunker entdeckten, versteckten sich die Partisanen in einer aus Steinen errichteten Scheune im Haus „Napke“ auf estnischer Seite. Nach einem langen und heftigen Feuergefecht gelang es den Tschekisten am 3. März 1950, die Scheune in Brand zu setzen. Ilgmārs Bukāns, Rolands Stebers und Elvīra Kangsepa verbrannten zusammen mit ihrer neugeborenen Tochter. Pēteris Viks sprang aus dem Fenster der Scheune und versteckte sich auf dem Dachboden des Hauses, wo er gefunden und erschossen wurde. Der Bauernhof brannte nieder. Die Leichen aller gefallenen Partisanen wurden nach Alūksne gebracht. Anfang der 1990er Jahre wurde an der Stelle, wo die Kämpfer starben, eine Gedenktafel errichtet. Elvīra Kangsepas Tochter, die in der brennenden Scheune geboren wurde, erhielt den Namen Liesma.

Das Hauptquartier der nationalen Partisanen im Naturschutzgebiet „Stompaku-Sümpfe“

Während des Zweiten Weltkriegs war der Stompaku-Sumpf eines der größten nationalen Partisanenlager im Baltikum. Heute ist das Gebiet Teil des Naturschutzgebiets Stompaku-Sümpfe. Die Siedlung auf den Sumpfinseln ist über einen markierten Steg zu erreichen.

Anfang 1945 lebten 350–360 Personen, darunter 40–50 Frauen, im Lager der nationalen Partisanen im Stompaku-Sumpf. Das Lager bestand aus 24 halb in den Boden eingebauten Wohnbunkern, die Platz für 3–8 Personen boten. Es gab eine Bäckerei, einen Kirchenbunker und drei oberirdische Anlagen für Pferde. Partisanen aus dem Lager verübten Anschläge auf führende Kräfte des Besatzungsregimes.

Am 2. und 3. März 1945 fand hier die Schlacht von Stompaki statt – die größte in der Geschichte der lettischen Nationalpartisanen. Die 350–360 Partisanen im Lager wurden vom 143. Gewehrregiment des NKWD und lokalen Kämpfern des Istrebikel-Bataillons (insgesamt 483 Mann) angegriffen. Die Schlacht dauerte den ganzen 2. März. In der Nacht zum 3. März gelang es den Partisanen, aus dem Lager auszubrechen und sich in ihren vorherigen Stützpunkt zurückzuziehen. Die Schlacht forderte 28 Partisanen, während der NKWD 32 Kämpfer verlor. Heute befinden sich auf dem Gelände des Lagers Stompaki drei restaurierte Bunker – eine Kirche, ein Hauptquartier und ein Wohnbunker sowie 21 ehemalige Bunkerstandorte. Es wurden Informationstafeln über das Lager und die Schlacht aufgestellt. Es können Führungen gebucht werden

Erdhütte der Partisanen von Veseta und Gedenkstätte „Weißes Kreuz“

Die Erdhütte der Partisanen von Veseta und die Gedenkstätte „Weißes Kreuz“ befinden sich im Sumpfgebiet von Veseta.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die so genannte Pārups-Gruppe in Vietalva aktiv. Ihr Leiter Rihards Pārups (1914–1946) war während des Zweiten Weltkriegs Feldwebel in der 15. lettischen Division der deutschen Wehrmacht. Er nahm an nationalen Partisanenoperationen in der Umgebung von Jēkabpils und Madona teil. Während ihres kurzen Bestehens war die Pārups-Gruppe an mehr als 20 bewaffneten Zusammenstößen mit Einheiten des damaligen Innenministeriums beteiligt.

Im Bericht von Tscheka-Oberst Kotov an den Stabschef in Riga heißt es, dass die sowjetischen Behörden in den Bezirken Jēkabpils und Madona durch die Aktivitäten der Gruppe lahmgelegt wurden. Nationale Partisanen unter der Führung von Pārups fanden und vernichteten mehrere Deportationslisten und retteten somit viele Menschenleben. Da die Führung des Sicherheitskomitees nicht in der Lage war, die nationale Partisaneneinheit im offenen Kampf zu vernichten, schleuste sie vier Mitglieder der Tscheka-Spezialgruppe in die Gruppe ein. In der Nacht zum 2. Juli 1946 erschossen diese Agenten zehn Partisanen der Einheit, darunter Rihards Pārups.

Der Ort, an dem die Gefallenen begraben wurden, ist nicht bekannt, aber auf dem Brüderfriedhof Riga wurde eine Gedenktafel zu ihrem Andenken errichtet. An der Erdhütte der Partisanen von Veseta befindet sich die Gedenkstätte „Weißes Kreuz“, ein 3 Meter hohes weißes Kreuz mit einer Tafel, auf der die Namen der am 2. Juli 1946 gefallenen Partisanen stehen.

Denkmal für die Teilnehmer der Widerstandsbewegung in Stompaki

Das Hotel liegt 15 km von Balvi entfernt in Richtung Viļaka, auf der rechten Straßenseite.

Ein Gedenkschild ist sichtbar.

Am 11. August 2011, dem Gedenktag der lettischen Freiheitskämpfer, wurde an der Straße Balvu-Viļakas gegenüber dem Stompaku-Sumpf ein Denkmal für die Teilnehmer der Widerstandsbewegung enthüllt. Es ist den nationalen Partisanen von Pēteris Supe gewidmet, die in den Kämpfen vom 2. und 3. März 1945 gefallen sind. Ende Juli wurde eine Zeitkapsel mit einer Botschaft für zukünftige Generationen in das Fundament des Denkmals eingelassen. In der Kapsel befindet sich ein Dokument mit den Namen von 28 nationalen Partisanen, die in den Kämpfen vom 2. und 3. März 1945 gefallen sind.

Im Februar 1945 wurde auf den Inseln des Stompaku-Sumpfes, die die Bevölkerung bald als Stompaku-Sumpfinseln bezeichnete, zwei Kilometer von der Straße Balvi-Viļaka entfernt, das größte Partisanenlager Lettlands errichtet. Dort lebten 360 Menschen in 22 Unterständen. Unter ihnen befanden sich auch Legionäre, die nach dem Rückzug ihrer Division mit all ihren Waffen im Haus ihres Vaters geblieben waren. Um die Partisanen zu vernichten, griffen Soldaten zweier Tscheka-Bataillone am 2. März 1945 die Unterstände zusammen mit Panzerabwehrkanonen an, die auch über vier Mörser verfügten. Die Kämpfe dauerten den ganzen Tag. Die Partisanen leisteten hartnäckigen Widerstand, und die Angreifer erlitten schwere Verluste, sodass sie das Lager nicht einnehmen und die Partisanen nicht vernichten konnten. 28 Bewohner des Stompaku-Sumpfes fielen in der Schlacht oder starben an ihren schweren Verletzungen. In der folgenden Nacht gelang es den Partisanen schließlich, das Lager zu durchbrechen. „Belagerung und unbesiegt zurückgelassen“ – so schreibt Zigfrīds Berķis, Vorsitzender der Kommission für die Angelegenheiten der Teilnehmer der Nationalen Widerstandsbewegung in der Auszeichnungsabteilung, über die Schlacht von Stompak.

Private Ausstellung „Räume von Abrene“

Die Ausstellung „Räume von Abrene“ befindet sich in der Stadt Viļaka, in einem Gebäude mit einer wechselvollen Geschichte. Anfangs befand sich das Gebäude auf dem alten Marienhausen-Marktplatz, später beherbergte es Wohnungen, Büros und verschiedene Geschäfte, und während des Zweiten Weltkriegs war es das Hauptquartier der lettischen Selbstverteidigung, der Gestapo und der Tscheka. Mehrere Ausstellungen zeigen verschiedene Ereignisse und historische Abschnitte in der Stadt Viļaka und ihrer unmittelbaren Umgebung zwischen 1920 und 1960, als Viļaka Teil des Kreises Abrene von Neu-Lettgallen war. Sie zeigen Gegenstände aus dem Partisanenhauptquartier im Stompaku-Sumpf, die mit der nationalen Partisanenbewegung in Lettgallen in Verbindung standen. Außerdem gibt es Dokumente und Fotos aus dem Unabhängigkeitskrieg. Die neueste Ausstellung ist der einst berühmten Motocross-Strecke „Baltais briedis“ gewidmet.

Gedenkstätte „Bitāna Bunkers“

Liegt in der Gemeinde Mālupe, Gemeinde Alūksne.

Der Gedenkstein wurde am 13. Oktober 2017 enthüllt. Steinmetz Ainārs Zelčs.

Am 24. August 1945 wurde in Latgale, in den Wäldern von Dubna, der Lettische Nationale Partisanenverband (LNPA) mit dem Ziel der Wiederherstellung der Republik Lettland von 1918 gegründet. Zur besseren Koordinierung der Aktivitäten der Partisanengruppen wurden regionale Hauptquartiere eingerichtet. Die in den Gemeinden Beja, Mālupė und Mārkalne operierenden nationalen Partisanengruppen vereinigten sich im Sektor „Priedolaine“. Das regionale Hauptquartier wurde von Jānis Liepacis geleitet. In jedem regionalen Hauptquartier wurden Propagandaabteilungen eingerichtet. Eine dieser Abteilungen, unter dem Kommando von Jānis Bitāns, befand sich im Waldgebiet der Gemeinde Mālupė. Hier im Bunker wurden von 1946 bis 1948 fünf Publikationen des Lettischen Nationalen Partisanenverbandes gedruckt: „Mazais Latvis“, „Liesma“, „Auseklis“, „Māras Zeme“ und „Tautas Sargs“. Die Jugendwiderstandsbewegung „Dzimtenes Sili“ des Alūksne-Gymnasiums war an der Aufbereitung und Verbreitung der Informationen beteiligt.

Gedenkstein in Ilzene in der Nähe der Häuser „Sarvi“ und „Meļļi“.

Gelegen in der Gemeinde Ilzene, Stadt Alūksne.

Der Gedenkstein wurde am 28. September 2018 enthüllt. Steinmetz Ainārs Zelčs.

Die Bewohner dieser Häuser in der Gemeinde Ilzene unterstützten ab Herbst 1944 die von Voldemars Anderson („Vecs“) angeführten nationalen Partisanen, deren Bunker sich in der Nähe im dichten Wald befand. Am 23. November 1945 wurde der Bunker von NKWD-Soldaten umstellt. Neun Kämpfer starben in dem Gefecht. Anschließend wurden zwei Maschinengewehre, 14 automatische Gewehre, elf Gewehre, zehn Pistolen, 3.500 Patronen, 45 Handgranaten und vier Ferngläser sichergestellt. Die Zerschlagung von Voldemars Andersons Gruppe war in der Tscheka-Operation „Kette“ („Цепь“) dokumentiert.

Die Gruppe bestand aus Voldemārs Pāvels Andersons („Vecais“), Gastons Dzelzkalējs, Voldemārs Tonnis, Centis Eizāns, Osvalds Kalējs, Jānis Koemets, Stāvais („Polis“), Voldemārs Rappa, Eduards Rappa und Elmārs Rappa (blieben am Leben).

Gedenkmuseum-Deportationswaggon am Bahnhof Skrunda

Zur Erinnerung an die sowjetischen Deportationen vom Juni 1941 und März 1949 wurden am Bahnhof Skrunda ein Gedenkstein und ein vierachsiger Eisenbahnwaggon als Gedenkmuseum für die Verschleppten errichtet. Es handelt sich hier um den ersten Waggon in Lettland, in dem eine ständige Ausstellung eingerichtet wurde. Sie umfasst Fotos, Briefe, Zeitzeugenberichte und Dokumente der vom Bahnhof Skrunda aus Deportierten sowie verschiedene von ihnen selbst hergestellte Gebrauchsgegenstände. Der Bahnhof Skrunda war eine Sammelstelle für die zur Deportation bestimmten Menschen, eine der drei Bahnstationen des Kreises, zu der Einwohner sowohl aus Skrunda als auch aus der Umgebung von Kuldīga gebracht wurden. 1941 wurde auch die Familie von Guntis Ulmanis, dem ersten Präsidenten der wiederhergestellten Republik Lettland, von hier aus nach Sibirien in die Region Krasnojarsk verbracht.

Fahrten mit dem Boot „Zezer“ auf dem Ciecere-See

Bei einer Ausfahrt mit dem Freizeitboot „Zezer“ auf dem Ciecere-See bei Brocēni können Sie dem Audioguide und den Erzählungen des Kapitäns über den Ciecere-See und die Stadt Brocēni lauschen. Dabei geht es vor allem um die Ereignisse im Zweiten Weltkrieg rund um den Ciecere-See, die Schützengräben an beiden Seeufern und auf der Eicheninsel sowie die Panzerstraße in der Nähe des heutigen Aussichtsturmes und den im See versunkenen Panzer. Der Audioguide ist in vier Sprachen verfügbar - Lettisch, Litauisch, Englisch und Russisch. Die Rundfahrt dauert etwa 75 Minuten.

Private Sammlung von militärischen Gegenständen und Nähmaschinen

Die einzige Nähmaschinensammlung in Lettland mit mehr als 200 verschiedenen Nähmaschinen aus der Vorkriegs- und Sowjetzeit, die in den Vorkriegs- und Kriegsjahren eine direkte Rolle bei der Herstellung von Militärkleidung spielten. Ersteller der Sammlung - Juris Beloivans

Sowjetischer Soldatenfriedhof "Tuški"

Der brüderliche Friedhof der Soldaten des 130. lettischen und des 8. estnischen Schützenkorps der Roten Armee befindet sich etwa 350 m südwestlich der Straße Blīdene-Remte. Der Name leitet sich vom Bauernhof Tušķi ab, der sich 400 m südlich des Friedhofs befand.

Am 17. März 1945 begann der letzte Versuch der Roten Armee in Kurzeme. Die 308. lettische Schützendivision griff südwestlich und westlich des Gehöfts Tušķi an und überquerte in dreitägigen Kämpfen die Straße Blīdene-Remte im Gebiet 142.2 der Hochebene und erreichte die Linie Jaunāsmuižas-Mezmali. Die bei den Kämpfen gefallenen Soldaten wurden auf mehreren kleinen Friedhöfen in der Nähe von Ķēķiai, Vērotāji, Jaunāsmuiža und anderswo beigesetzt.

In den späten 1960er Jahren, als die Sowjetunion begann, des Zweiten Weltkriegs zu gedenken, wurde nördlich der Ruinen des Tušķu-Gehöfts ein neuer Friedhof angelegt, auf dem alle in der Gegend von Pilsblidene und Kaulači gefallenen Soldaten umbegraben werden sollten. In Wirklichkeit erfolgte die Umbettung nur teilweise, da die gefallenen Soldaten oft in ihren ursprünglichen Grabstätten verblieben, aber nur ihre Namen auf dem Friedhof der Brüder Tuški überschrieben wurden. Die Namen der Soldaten des 8. Estnischen Schützenkorps, dessen Hauptkriegsfriedhof sich an der Stelle des heutigen Friedhofs von Pilsblidene befand, sind ebenfalls auf dem Friedhof der Tuški-Brüder zu finden.

Dort befindet sich auch ein Denkmal für Jakob Kundera, einen Soldaten des 8. estnischen Schützenkorps, dem das Objekt "Kundera-Punkte" gewidmet ist. Unmittelbar nach der Schlacht wurde Jakob Kundera auf dem heutigen Friedhof von Pilsblidene begraben und später auf den Brüderfriedhof von Tuški umgebettet.

Ausstellung „Kämpfe um die Freiheit im 20. Jahrhundert“ im Geschichtsmuseum Jēkabpils

Im Schloss Krustpils gelegen

Ausstellung „Kämpfe um die Freiheit im 20. Jahrhundert“ zu sehen

Sowjetische Repressionen. Schmerzhafte Erinnerungen. Hier in einem Clubsessel sitzend, haben Sie die Gelegenheit, Auszüge aus dem Buch „Es gab solche Zeiten“ von Ilmārs Knaģis, einem Einwohner von Jēkabpils, zu hören. An einer der Wände des Raumes gleitet teilnahmslos eine Liste der nach Sibirien deportierten Bürger entlang, wie der Abspann eines Films. Gleich daneben, auf einem alten Fernseher, können Sie ein Amateurvideo über die Entfernung des Lenin-Denkmals in Jēkabpils ansehen. Die Besucher interessieren sich nicht nur für den Inhalt, sondern auch für die technischen Möglichkeiten – wie dieser Film auf einem alten Fernseher gedreht werden konnte.

Im Geschichtsmuseum Jēkabpils können Sie Vorträge von Museumsspezialisten anhören oder sich für eine Exkursion anmelden: Jēkabpils und seine Umgebung während des Ersten Weltkriegs, Jēkabpils im Jahr 1990, Die Zeit der Barrikaden, Deportationen von 1949 - 70, Jēkabpiler - Ritter des Lāčplēsis-Kriegsordens usw.

Die Vorlesungen dauern im Durchschnitt 40 Minuten. Informationen und Anmeldemöglichkeiten erhalten Sie unter den Telefonnummern 65221042 und 27008136.

Das Jēkabpils-Museum befindet sich in Schloss Krustpils. Nach dem Beitritt Lettlands zur UdSSR im Jahr 1940 war die 126. Schützendivision in Schloss Krustpils stationiert. Während des Zweiten Weltkriegs beherbergte das Schloss ein deutsches Lazarett und ab August 1944 ein Feldlazarett der Roten Armee. Nach dem Krieg dienten Schloss Krustpils und die angrenzenden Gutsgebäude als Zentrallager des 16. Fernaufklärungsfliegerregiments und der 15. Luftarmee der Sowjetarmee.

Flugplatz Vaiņode

Auf dem Flugplatz Vaiņode sind noch 16 in der Sowjetzeit errichtete Flugzeughangars sowie 1800 m der vormals 2500 m langen Start- und Landebahn erhalten. Der Flugplatz kann nur nach vorheriger Vereinbarung besichtigt werden. Der Flugplatz Vaiņode bildete in der Zeit des lettischen Freistaates die Wiege der lettischen Luftfahrt und später einen der größten Militärflugplätze im Baltikum. 1916 errichteten deutschen Truppen hier zwei Hangars für Luftschiffe. Diese Zeppeline dienten zur Aufklärung und Beschießung von Stellungen der russischen Armee. Später kaufte die Stadt Riga die Luftschiffhallen und nutzte ihre Dachkonstruktionen zum Bau der Pavillons des Rigaer Zentralmarktes. Im Mai 1940 wurde das 31. Geschwader der Luftstreitkräfte der Roten Armee mit Jagdbombern in Vaiņode stationiert. Damals wurde mit dem Bau einer einheitlichen Start- und Landebahn aus Betonplatten begonnen. Der noch unfertige Flugplatz diente zum Ende des Sommers 1944 verschiedenen deutschen Luftwaffenverbänden und ganz am Ende des Zweiten Weltkrieges den Luftstreitkräften der Roten Armee im Kampf gegen die deutsche Heeresgruppe Kurland. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Einheiten der sowjetischen Luftstreitkräfte bis 1992 in Vaiņode stationiert.

Gutshof Pilsblidene

Das Herrenhaus wurde in den 1920er Jahren des 19. Jahrhunderts im klassizistischen Stil erbaut. Nach der Bodenreform wurde der Gutskomplex an Privatpersonen vermietet, aber ab 1932 ging er an das Ministerium für Volkswohlfahrt über.

6. Während der heftigen Kämpfe der großen Schlacht um Kurland wurde es sowohl als Stützpunkt als auch als Lazarett genutzt.

Am 17. März 1945 begann der letzte Versuch der Roten Armee, Kurland anzugreifen. Einheiten der deutschen 24. Infanteriedivision verteidigten sich in der Nähe des Gutskomplexes Pilsblidene. Am 18. März 1945 wurde das Herrenhaus von Süden her durch das 121. Schützenregiment der lettischen Schützendivision der 43. Das 1. Bataillon des 300. Schützenregiments der 7. estnischen Schützendivision griff von Westen her an, und am Ende des Tages schloss sich die 35. Panzerbrigade des 3. mechanisierten Gardekorps dem 1. Bataillon des 917. Schützenregiments der 249. estnischen Schützendivision auf der Straße Blīdene-Remte an.

In der Nacht zum 19. März traf das 43. Grenadierregiment der 19. lettischen SS-Grenadierdivision in der Nähe des Bahnhofs Blīdene ein und unternahm einen Gegenangriff, um das Wohnhaus des Herrenhauses von Pilsblīdene zurückzuerobern. Infolge eines nächtlichen Panzerangriffs gelang es estnischen und lettischen Einheiten der Roten Armee jedoch, sich am Bahnhof festzusetzen.

Im Jahr 1959 brach im Schloss ein Brand aus. Von 1961 bis 1986 befand sich in dem Wohngebäude ein Altersheim. Im Jahr 1986 wurde das Schloss erneut durch einen Brand zerstört. Seitdem steht das Schloss leer und ist eine Ruine.

Um das Schloss herum befindet sich ein 24 Hektar großer Park, der heute zugewachsen ist. Der Park besteht aus etwa 37 Anpflanzungen nicht einheimischer Baum- und Straucharten und steht unter staatlichem Schutz. Der Park ist ungepflegt, und die Umgebung ist überwuchert.

Gedenkstätte Bruderfriedhof-Soldatenfriedhof Priekule

Das Ensemble des Bruderfriedhofes Priekule an der Straße Liepāja-Priekule-Skuoda ist der größte sowjetische Soldatenfriedhof des Zweiten Weltkrieges im Baltikum. Hier wurden mehr als 23 000 sowjetische Gefallene beigesetzt. Die „Operation Priekule“ ab Oktober 1944 bis zum 21. Februar 1945 war eine der erbittertesten Kampfhandlungen in Kurland. Die für beide Seiten verlustreiche Schlacht von Priekule im Februar 1945 dauerte sieben Tage und Nächte ohne Unterbrechung. Bis zur Umwandlung der Kriegsgräberstätte in eine Gedenkstätte zierte den Bruderfriedhof Priekule das letzte vom herausragenden lettischen Bildhauers K. Zāle (1888-1942) geschaffene Denkmal, das ursprünglich zur Erinnerung an die Unabhängigkeitskämpfe in Aloja errichtet werden sollte. Zwischen 1974 und 1984 wurde der Bruderfriedhof Priekule auf einer Fläche von 8 ha zu einem Gedenkensemble für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs umgestaltet. Beteiligt waren die Bildhauerin P. Zaļkalne, die Architekten A. Zoldners und E. Salguss sowie der Dendrologe A. Lasis. Die 12 m hohe Skulptur der „Mutter Heimat“ steht im Zentrum der Gedenkstätte. Die Namen der Gefallenen sind in Granitplatten eingraviert. Bis zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands 1991 wurde der Tag des Sieges alljährlich am 9. Mai hier groß gefeiert.

Scheune des Herrenhauses Nygrande

Das Heimatmuseum von Nīgrande befindet sich im Dorf Nīgrande in der Scheune des Herrenhauses neben der Grundschule von Nīgrande und ist nach Vereinbarung zugänglich.

Die militärgeschichtliche Abteilung des Archivs umfasst eine Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg sowie Originalgegenstände und -teile, die nach dem Krieg und in späteren Jahren in der Gegend gefunden wurden. Sie können auch Geschichten und Fotos über Nygrande und seine Umgebung aus dem Unabhängigkeitskrieg, dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit sowie über das Leben in der Kolchose in der Sowjetzeit erfahren.

Ein besonderer Platz in der Ausstellung ist dem lokalen Schriftsteller Jēkab Janševskis und seinen Werken gewidmet, und es gibt eine Ausstellung, die das traditionelle Leben und die Einrichtung des Herrenhauses zeigt. Ein in Nīgrande gefundener Mammut-Stoßzahn ist in der Scheune des Gutshofs Nīgrande ausgestellt.

Nationaler Partisanenbunker in Īle

Der Bunker befindet sich in der Gemeinde Zebrene, im Waldgebiet Īle, an der Abzweigung der Straße P104 Biksti-Auce.

Die Kārlis Krauja-Gruppe der nationalen Partisanen von Īle wurde 1947 gegründet. Zum Gruppenführer wurde V.Ž. Brizga (Spitzname K. Krauja) ernannt. Im Oktober 1948 schloss sich die Krauja-Gruppe mit der litauischen Nationalen Partisanengruppe zusammen. Die Krauja-Gruppe agierte im Kreis Jelgava und bestand aus 27 nationalen Partisanen.

Im Oktober 1948 baute die Krauja-Gruppe in der Gemeinde Lielauce, Kreis Jelgava, in der Nähe der Forstwirtschaft Īle, 300 Meter nördlich des Hauses „Priedaiši“, einen unterirdischen Bunker. Seine Gesamtlänge mit den Kampfgängen betrug 45 Meter. Um den Bunker herum wurden 70 ferngesteuerte Minen gelegt. Der Bunker war mit einem Ofen, einem Brunnen, einer Toilette und einem Lagerraum ausgestattet.

Am 17. März 1949 kämpften die 24 Partisanen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bunker befanden, ihre letzte Schlacht gegen die 760 Mann starke Tscheka-Truppe. Nach der Schlacht wurden 9 Mitglieder der Gruppe verhaftet, 15 fielen jedoch in der Schlacht, darunter acht Letten und sieben Litauer.

Im Jahr 1992 grub die Landeswehr zusammen mit den Daugavas Vanagi (lettisch „Düna-Falken“) den gesprengten Bunker aus. An der Stelle wurden ein Weißes Kreuz, ein Gedenkstein und eine Granitstele errichtet.

Im Inneren des Bunkers sind ein Ofen, ein Tisch und schmale Bänke zu sehen, auf denen die Partisanen schliefen. Am Bunker befinden sich Informationstafeln und Gedenksteine mit den Namen der Partisanen.

Ausstellung über die Radaranlage Skrunda im örtlichen Herrenhaus

Im Herrenhaus von Skrunda wurde eine Ausstellung über die Radarstation bzw. die Funkortungsstation Skrunda und die Aktivitäten der Lettischen Volksfront eingerichtet. Die Funkortungsstation Skrunda, die unter dem Decknamen „Kombinat“ lief, gehörte zum Raketenfrühwarnsystem im westlichen Teil der UdSSR. 5 km von Skrunda entfernt in Richtung Kuldīga lag „Skrunda-2“, ein sowjetisches Militärstädtchen (в/ч 18951). Dort lag die Radaranlage „Dnepr“; eine neue modernere Anlage, „Darjal“, befand sich im Bau. Dieser wurde aber bald eingestellt und „Darjal“ am 4. Mai 1995 gesprengt. Auf der Grundlage zwischenstaatlicher Abkommen wurde die „Dnjepr“-Radaranlage am 31. August 1998 abgeschaltet.

Leuchtturm Mērsrags und Stützpunkt des Küstengrenzschutzes

Der Leuchtturm von Mērsrags befindet sich in Mērsrags, etwa 1 km nördlich des Ortskerns. Er wurde 1875 in Betrieb genommen. Die Höhe des Leuchtfeuers beträgt 21,3 m. Es handelt sich um eine 18,5 m hohe freistehende, zylindrische, genietete Metallkonstruktion, deren Unterteil mit Stahlbetonpfeilern verstärkt ist. Am oberen Teil befindet sich ein metallener auf Träger gestützter rundum begehbarer Balkon. Der Turm wurde in der Fabrik von Sotera, Lemonnier & Co in Paris gebaut, weshalb er auch „die Französin“ genannt wird. Ende 1944 war eine Batterie der 1003. Heeres-Küstenartillerie-Abteilung der Wehrmacht mit 60-cm-Scheinwerfern am Leuchtturm stationiert. Im Mai 1945 plante die nationalsozialistische deutsche Führung, die lettische 15. Waffen-Grenadier-Division der SS in das Gebiet zu verlegen, doch die lettischen Soldaten hatten sich bereits den Westalliierten ergeben. Am Leuchtturm von Mērsrags sind die Überreste eines Bauwerks erhalten, das während der Sowjetzeit einen großen, schwenkbaren Scheinwerfer trug, mit dem der sowjetische Grenzschutz auf das Meer hinausleuchten konnte. Am Leuchtturm gibt es einen Turm zur Vogelbeobachtung. Besuche sind nach vorheriger Anmeldung möglich, anzufragen bei der Touristeninformation Mērsrags.

Grenzwachturm in Mazirbe

Zur ehemaligen Marineschule Mazirbe gehörte ein Stützpunkt des sowjetischen Grenzschutzes mit einem bis heute gut erhaltenen Wachturm. Ein weiterer Beobachtungsturm befindet sich direkt am Strand in der Nähe des Parkplatzes. Die Türme sind Relikte aus der Zeit der sowjetischen Besatzung, als Mazirbe zum grenznahen Sperrgebiet gehörte. Zivilisten durften damals nur bestimmte Strandabschnitte betreten und dies auch nur tagsüber. Der ehemalige Wachturm des Grenzschutzes ist einer der besterhaltenen in Lettland. Betreten auf eigene Gefahr!

Nautische Schule Mazirbe

Der sowjetische Grenzschutzturm in diesem Komplex ist einer der am besten erhaltenen seiner Art an der lettischen Küste. Leider ist der Zustand der Gebäude schlecht, auf dem Gelände befindet sich ein Gewehrverladeplatz, und es wurden eine Einfahrt und Fragmente von Schützengräben geborgen.

Der Posten der Küstenwache befand sich im Gebäude der ehemaligen Marineschule. In der postsowjetischen Zeit wurden in Teilen der Gebäude Unterkünfte angeboten.

Der zweite Turm des sowjetischen Grenzschutzes befindet sich etwa 400 m vom Strand entfernt, ist aber leider baufällig. Der Bootsfriedhof Mazirbe befindet sich jedoch nur 500 m vom Strandturm entfernt in Richtung Sīkrags.

Küstenverteidigungsbatterie Liepaja 23

Die Batterie befindet sich zwischen der Tobago- und der Marinestraße, seewärts.

Gemäß dem am 5. Oktober 1939 unterzeichneten "Stützpunktabkommen" zwischen der Republik Lettland und der UdSSR sollte in Kurzeme ein Kontingent von fast 25 000 Soldaten der Roten Armee und der baltischen Marine stationiert werden. Bis März 1941 wurden in Lettland baltische Marinestützpunkte in den Verteidigungssektoren der Bucht von Irbe, Saaremaa und Liepaja eingerichtet, die aus Küstenschutzbatterien bestanden.

Zum Küstenschutzsektor von Liepaja gehörte die 208. Artilleriedivision mit zwei 130-mm-B-13-Geschützbatterien (Nr. 23 und Nr. 27) und einer 180-mm-Schienengeschützbatterie. Der Bau der Batterie 23 begann im November 1939 und wurde am 17. Mai 1941 abgeschlossen, wobei teilweise die Stahlbetonbefestigungen der Batterie Nr. 2 der Festung Liepaja genutzt wurden. Die Batterie 23 bestand aus vier Geschützstellungen aus Stahlbeton an der Strandpromenade, einem Gefechtsstand und einem Beobachtungsturm (Entfernungsmesser) im Dünenwald. Die Entfernungsmessstellungen wurden in Stahlbetontürmen untergebracht, um eine bessere Sicht zu gewährleisten und gleichzeitig im Kiefernwald verborgen zu bleiben.

Die Geschützstellungen 1 und 2 liegen direkt am Meer und sind teilweise erodiert, während die Geschützstellung 4 in den Dünen am besten sichtbar ist. Die Batterie 23 wurde am 27. Juni 1941 während des Rückzugs aus Liepāja von sowjetischen Soldaten gesprengt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Batterie 23 in Batterie 636 umbenannt und mit denselben 130-mm-B-13-Kanonen bewaffnet. 1954 wurde jedoch ein neuer Entfernungsmessturm zur Feuerleitung gebaut, der an den Turm von 1941 angrenzte. 1963 wurden alle Geschütze des Küstenschutzes von Liepaja abgebaut.

Nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands wird das Gelände der Batterie Nr. 2 vom Verteidigungsministerium genutzt.

Die beiden Türme stehen sehr nahe beieinander - nur 10 m voneinander entfernt. Die vier Geschützstellungen befanden sich rechts von den beiden Türmen, genau genommen an der Strandpromenade. Der Stahlbetonbunker für das Personal, das die Geschütze bemannte, ist heute von den Wellen weggespült und hat ein ausgewaschenes Fundament, das schief steht und sich in Richtung Meer neigt.

Ausstellung zum kulturhistorischen Erbe des Städtchens Seda (1953-1990) und Architektur der Stalinzeit

Die Städtchen Seda wurde ursprünglich als Arbeitersiedlung errichtet, zusammen mit der 1953 entstandenen Torffabrik. Das Gebäude der Torffabrik wurde zu einem Großbauprojekt des Allunions-Komsomol (kommunistische Jugendorganisation) erklärt. Junge Leute aus der ganzen Sowjetunion kamen nach Seda. Sie prägten den Charakter und das Gesicht des Ortes. 1954 wurde Seda rechtlich zu einer Arbeitersiedlung und 1961 zu einer städtischen Arbeitersiedlung erklärt. Am 14. November 1991 erhielt die städtische Siedlung Seda mit ländlicher Umgebung den Status als Stadt mit ländlicher Umgebung.

Im Kulturhaus von Seda ist eine Ausstellung zum kulturellen Erbe zu sehen.

Die Ausstellung zeichnet die Entwicklungsgeschichte von Seda und seiner Umgebung nach, angefangen mit der Zeit, als sich an der Stelle, wo später die Stadt Seda entstand, noch die Ländereien des Bauernhofes „Salānieši“ erstreckten. Dazu gehören Geschichten über die Gründe und den Verlauf der Entstehung der Stadt, die Geschichte der Torfabrik Seda und andere Zeitzeugnisse. Inhaltlich stützt sich die Ausstellung hauptsächlich auf Archivmaterialien - Protokolle, Beschlüsse und Verordnungen. Um einen lebendigen Eindruck von dieser Epoche zu vermitteln, ist der Ausstellungsraum mit einem für die damalige Zeit typisch eingerichteten Funktionärsbüro ausgestattet. Die Ausstellung wird durch Haushaltsgegenstände aus der Sowjetzeit und verschiedene Zeitdokumente in den Vitrinen bereichert.

Ausstellung historischer Zeugnisse aus der UdSSR-Zeit im Heimatmuseum der Gemeinde Tirza

Die Ausstellung, die sich im ehemaligen Disponentenraum der Kolchose befindet, wurde 2005 eröffnet. Besucher sind eingeladen, die Atmosphäre der UdSSR in interaktiven Kursen zu erleben: Sie diskutieren über die Sowjetzeit, erfinden Legenden zu historischen Beweisen, singen im Chor, tanzen „Letkis“, basteln Papierflieger und Tschlapuschkas und überstehen so eine Pause in der Schule. Außerdem können sie Kilavu-Brötchen und Lindenblütentee genießen.

Geschichten und historische Zeugnisse über Traditionen, altes Handwerk und herausragende Persönlichkeiten aus der Region.

Bitte buchen Sie Ihren Besuch im Voraus!

Erwachsene: 2,00 Euro

Studenten, Rentner: 1,00 Euro

Geführte Tour für bis zu 6 Personen (1-1,5 Stunden): 6,00 Euro

Führungen für Gruppen ab 6 Personen (1–1,5 Stunden): 1,00 Euro pro Person

Deutscher Armeebunker aus dem Zweiten Weltkrieg

Es befand sich in der Nähe des Hauses in "Brankša" auf einem Getreidefeld.

Am 2. September 2021 fanden unter der Leitung des Geschichtsbegeisterten der Region Saulkrasti, Andris Grabčiks, und in Abstimmung mit der Pächterin des landwirtschaftlichen Grundstücks, Ines Karlova, Ausgrabungsarbeiten am Bunker der deutschen Armee an der Verteidigungslinie von Sigulda aus dem Zweiten Weltkrieg statt.

„77 Jahre sind seit dem Bau des Bunkers vergangen. Er wurde sowohl von der Sowjetarmee angegriffen als auch von landwirtschaftlichen Maschinen überfahren. Erst vor drei Jahren wurde er teilweise durch schweres Gerät beschädigt. Um zu verhindern, dass der Boden unter Wasser gerät, wurde ein Entwässerungssystem mit einem Wasserspeicher am Eingang angelegt, der bei Bedarf entleert werden konnte. Der Bunkerboden besteht aus runden Baumstämmen mit 10 cm Durchmesser und war mit Stroh bedeckt. Dieser Bunker ist zwar nicht groß, bietet aber ausreichend Platz für etwa sechs Personen. Er ist nicht der einzige Bunker in dieser Gegend, aber einer der wenigen, die gut erhalten geblieben sind.“ – So erzählt Andris Grabčiks über den Bunker.

Nach der Veröffentlichung der Informationen im Internet gingen zwei gescannte historische Fotografien von Jānis Seregins, Historiker und Besitzer des Fahrradmuseums Saulkrasti, ein. Sie trugen die Inschrift „29.08.44, Saulkrasti, Gemeinde Vidriži“ und den Kommentar: „Die Fotografien stammen von einer inzwischen verstorbenen Frau aus Saulkrasti. Ihren Angaben zufolge hatten sich Flüchtlinge aus den Gebieten Pskow und Leningrad, die die Deutschen während des Rückzugs vertrieben hatten, in Saulkrasti niedergelassen. Sie wurden beim Ausheben von Schützengräben an der Verteidigungslinie bei Ķīšupe eingesetzt. Auf einem der Bilder sind Menschen bei der Waldarbeit zu sehen. So wurden Baumstämme gewonnen, die wir heute im Bunker bei Brankšai sehen können. Das zweite Bild zeigt sie bei der Verpflegung an einer Ausgabestelle oder in der im Haus eingerichteten Küche. Ich vermute, es handelt sich um das Sägewerk von Brankšai.“

Der Bunker hat den Zweiten Weltkrieg an der Verteidigungslinie von Sigulda überstanden.

Die Bunkeranlage wurde erstmals im April 2021 vermessen, aufgrund des hohen Grundwasserspiegels konnten jedoch keine Ausgrabungsarbeiten durchgeführt werden.

Der Bunker befand sich auf landwirtschaftlich genutztem Gelände und wurde nach Ausgrabung und Untersuchung wieder zugeschüttet, um die landwirtschaftlichen Arbeiten nicht zu beeinträchtigen.

Filtrationslager für Gefangene der Roten Armee in Grieze und die Kirche von Grieze

Grieze liegt an der lettisch-litauischen Grenze, wo der Fluss Vadakste in den Fluss Venta mündet. Die Kirche von Grieze wurde 1580 erbaut, aber die Gemeinde bestand schon vor 1567. Die Kirche wurde mehrmals umgebaut - 1769, 1845 und 1773 wurde die erste Orgel eingebaut. Sowohl das Altarbild als auch die beiden Glocken sind aus verschiedenen Gründen verloren gegangen.

Im Garten der Kirche befindet sich ein Friedhof, auf dem Angehörige der Kirche und Adelige begraben sind. Einer von ihnen ist der Griezer Organist Friedrich Baris und seine Frau Charlotte, denen ein Denkmal vor der Sakristei der Kirche gesetzt wurde. An der Südseite der Kirche sind 32 schwedische Soldaten begraben, die im Großen Nordischen Krieg gefallen sind. Auf dem Friedhof befinden sich auch die Gräber von 110 deutschen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind und für die 1930 ein Denkmal errichtet wurde.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Kirche in Mitleidenschaft gezogen, als Ende Oktober 1944 die Frontlinie entlang des Venta-Flusses verlängert wurde und die 225. deutsche Infanteriedivision in der Nähe der Kirche von Grieze stationiert war. Als die sowjetische 4. Stoßarmee am 19. November 1944 Angriffe über den Venta-Fluss startete, schlugen mehrere Artilleriegranaten in die Südwand der Kirche ein und der Kirchturm wurde schwer beschädigt.

Nach der Kapitulation der Heeresgruppe Kurzeme wurden an der Leningrader Front der Roten Armee 284 171 Menschen gefangen genommen. 7493 waren Soldaten der Roten Armee, die aus deutscher Gefangenschaft entlassen wurden. 48 deutsche Generäle ergaben sich in die Gefangenschaft. Nach den Unterlagen, die bei der Kapitulation der Heeresgruppe Kurzeme vorgelegt wurden, belief sich die Zahl der Soldaten auf etwa 185 000. Der Rest der fast 100 000 Personen, die der Filtration unterworfen wurden, waren Kurzeme-Zivilisten und sowjetische Flüchtlinge, da die sowjetische Leningrader Front am 10. Mai 1945 anordnete, alle Männer zwischen 16 und 60 Jahren der Filtration zu unterwerfen.

Im Gegensatz zu den Streitkräften anderer Länder wurden in der Roten Armee die Kontrolle, die Bewachung, die Pflege und der Schutz der Kriegsgefangenen nicht von den Armeeeinheiten, sondern von den Organen für innere Angelegenheiten - dem Volkskommissariat für Staatssicherheit - durchgeführt. Die Hauptaufgabe der Filterung bestand darin, Bürger der UdSSR und der von der Sowjetunion besetzten Länder aufzuspüren, die auf deutscher Seite an den Feindseligkeiten teilgenommen hatten. Gefangene deutsche Soldaten wurden untersucht, um mögliche Kriegsverbrecher zu ermitteln.

In der Nähe der Kirche von Grieze befand sich vom 10. Mai bis zum 17. Juni 1945 ein Filtrationslager für Kriegsgefangene. Das Lager befand sich wahrscheinlich hier, weil die Kirche von Grieze in der Nähe der Hauptverkehrsstraßen lag. Die Gruben im Boden, in denen sich die Häftlinge in kalten Nächten vor der Kälte versteckten, indem sie sich mit allem Möglichen zudeckten, sind in der Umgebung noch gut zu erkennen. Während dieser Zeit verursachte die Rote Armee erhebliche Schäden im Inneren der Kirche (alle Kirchenbänke wurden entfernt - "für den Kriegseinsatz", die Kanzel wurde beschädigt, die Orgel zerstört usw.). Im Kirchengebäude selbst wurde eine Wäscherei eingerichtet.

Der letzte Gottesdienst in der Kirche fand 1950 statt und die Gemeinde hörte auf zu existieren. Nach der Auflösung der Gemeinde, auch später unter der Aufsicht der lettischen Gesellschaft für Natur- und Denkmalschutz, wurde die Kirche nicht wieder instand gesetzt. Allerdings stand das Gebäude bis in die 1960er-1970er Jahre unter Dach. Die Kirche wurde während des Sturms von 1961 beschädigt, und 1968 wurden die verbliebenen Innenelemente von den Mitarbeitern des Rundāle-Palastes gerettet.

Seit 2003 ist eine Gruppe Gleichgesinnter aus Rigaer Kirchengemeinden an der Sanierung und Restaurierung der Kirche beteiligt. Bis heute wurden die Kirchenmauern konserviert und der Turm restauriert.

Gedenkensemble für die Deportierten "Der Weg des Kreuzes"

Das Gedenkensemble befindet sich an der Skolas-Straße und an der römisch-katholischen Kirche St. Agathe der Berge.

Die Gedenkstätte besteht aus vier stilisierten Waggons, die jeweils für eine andere Zeit der Deportation stehen. Die Dächer der Waggons symbolisieren Häuser. In der Mitte des Ensembles stehen ein Altar und ein Kreuz. Das Denkmal unterscheidet sich von den anderen, weil es daran erinnert, dass lettische Bürger nicht nur am 14. Juni 1941 und am 25. März 1949 deportiert wurden. Es gab auch Deportationen zwischen diesen Daten. Das Denkmal ist so konzipiert, dass die Liste der eingravierten Namen im Zuge der weiteren Forschung erweitert werden kann.

Das Gedenkensemble wurde von der lokalen Künstlerin und Historikerin Maija Eņģele entworfen.

Liepaja Festung Mittlere Festung und Denkmal für die Soldaten der Roten Armee

Die gefährlichste Angriffsrichtung für den Hafen von Kaiser Alexander III. war der Osten zwischen den Seen von Tosmare und Liepāja, wo sich eine 2,5 km breite Landzunge befand. Zur Verteidigung des Landstreifens wurden drei Festungsanlagen errichtet. Am südlichen Ufer des Tosmare-Sees befand sich eine linke Schanze, am nördlichen Ufer des Liepāja-Sees eine rechte Schanze, und zwischen den Schanzen lag das Mittelfort. Das Mittlere Fort war die wichtigste Befestigung der Festung Liepaja, wurde aber nicht vollständig fertiggestellt und die Artillerie wurde erst 1908 eingesetzt.

In der Mittleren Festung fanden die schwersten Kämpfe im April 1915 statt, als deutsche Truppen angriffen, im November 1919 während der Kämpfe der lettischen Armee gegen die westrussische Befreiungsarmee, und im Juni 1941, als Liepāja von der 291.

Im Juni 1941, als die Feindseligkeiten zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion ausbrachen, bestand die Liepaja-Garnison der Sowjetarmee aus Einheiten der Liepaja-Marinebasis der Marine und der Roten Armee. Der Marinestützpunkt Liepaja bestand aus Minentrawler-, Torpedoboot- und U-Boot-Abteilungen, darunter auch ehemalige Schiffe und U-Boote der lettischen Marine. Die Küstenverteidigung wurde von der 23. und 27. Artilleriebatterie mit 130-mm-Geschützen und der 18. Eisenbahnartilleriebatterie mit 180-mm-Geschützen wahrgenommen, die von zwei Zenith-Artilleriedivisionen gedeckt wurden. Zum Stützpunkt gehörten auch mehrere Pionier-, Reparatur-, Verbindungs- und Ausbildungseinheiten mit insgesamt etwa 4 000 Soldaten unter dem Kommando von Hauptmann M. Klevenski, I. Rang. Von den Einheiten der Roten Armee wurde die Garnison von der 67. Gewehrdivision (ohne das 114. Gewehrregiment und eine Artilleriedivision) unter dem Kommando von Generalmajor N. Dedajew besetzt. Vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten hatte die Division etwa 9000 Soldaten. Das 143. Jagdfliegerregiment mit 68 Flugzeugen verschiedener Typen war auf dem Flugplatz Liepāja stationiert. Darüber hinaus operierte die 12. Grenzschutzeinheit im Raum Liepāja.

Die Kampfhandlungen um die Festung Liepaja begannen am frühen Morgen des 24. Juni 1941. Trotz der sowjetischen Verluste gelang es den deutschen Einheiten am 25. Juni nicht, die Festungsmauer von Liepaja zu durchbrechen. Die Kämpfe in Liepāja endeten am 27. und 28. Juni, als sowjetische Einheiten versuchten, nach Norden durchzubrechen.

Ausstellung des Museums Liepaja "Liepaja unter dem Besatzungsregime"

Die Ausstellung des Liepāja-Museums "Liepāja unter dem Besatzungsregime" befindet sich in Liepāja, Klāva Ukstiņa Straße 7/9.

Die Ausstellung umfasst den Zeitraum von 1939 bis 1991 während der doppelten sowjetischen und deutschen Besatzung. Die Einwohner von Liepāja gehörten zu den ersten in Lettland, die den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erlebten, und zu den letzten, für die der Krieg sowohl buchstäblich als auch symbolisch endete.