Die Rolle des ehemaligen Legionsleutnants – Tscheka-Agenten Arvīds Gailītis bei der Liquidierung der Pēteris Čevers-Gruppe

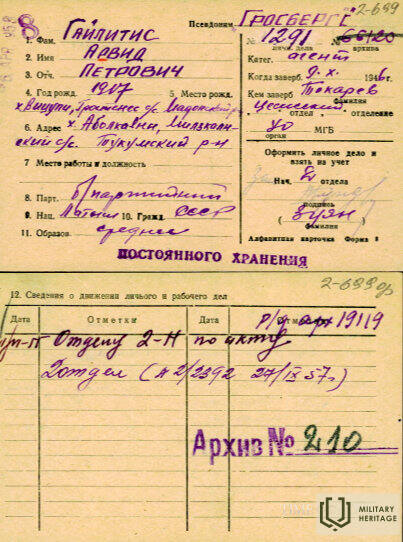

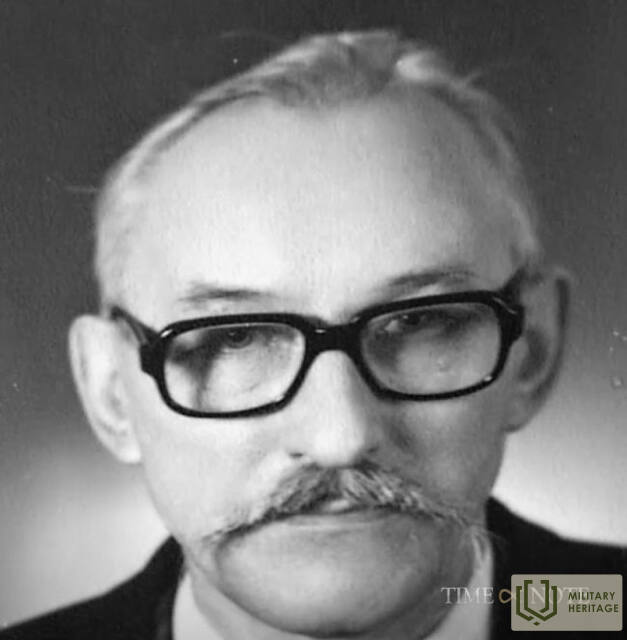

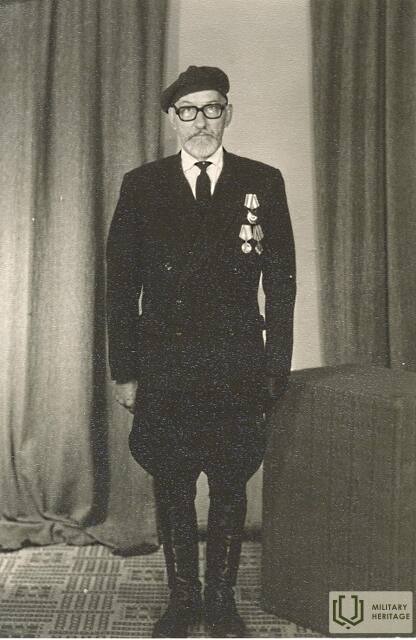

Hauptmann Pēteris Čevers und sieben weitere Partisanen wurden am 1. November 1950 im Engure-Waldmassiv gefangen genommen. Dort befand sich zufällig eine Schein-Partisanengruppe unter der Führung des ehemaligen Legionsleutnants Arvīds Gailītis (Spitzname des Agentenkämpfers: „Grosbergs“) in der Nähe. Ihr gehörten Angehörige der Lettischen SSR-Volksmiliz VDM und Agentenkämpfer an, die sich als „Waldbrüder“ ausgaben.

Eine Gruppe von angeblichen Partisanen unter der Führung des ehemaligen Legionsleutnants Arvīds Gailītis (Agenten-Kämpfer-Spitzname „Grosbergs“), zu der auch Agenten und Agenten-Kämpfer der Lettischen SSR VDM gehörten und die sich als „Waldbrüder“ ausgaben, hörte beim Radiohören einen Störpfiff, der beim Empfang einer anderen Radiofrequenz auftritt, und machte sich auf den Weg, um herauszufinden, wer im Wald Radio hörte.

Zwischen den beiden Gruppen begannen Verhandlungen über eine mögliche Zusammenarbeit, nachdem Čevers sich seinem Legionärskameraden Gailītis, den er persönlich kannte, anvertraut hatte. Am 1. und 2. November 1950 wurden sieben nationale Partisanen – P. Čevers, J. Gura, A. Lauks, Ziedonis Āls, Valdis Dzelzgalvis, A. Dundurs und Ārends Lapiņš – während eines gemeinsamen Essens im Sulu-Wald bei Plienciems mit einem speziell entwickelten Kampfstoff vergiftet. Sie erhielten ein mit Drogen versetztes alkoholisches Getränk namens „Neptun-2“ und wurden bewusstlos aufgefunden.

Vier der Waldbrüder, darunter Cheverus, wurden am 24. Juli 1951 zum Tode durch Erschießen verurteilt, andere erhielten langjährige Haftstrafen in Gulag-Lagern. Nur wenige von ihnen kehrten später in ihre Heimat zurück.

Die Liquidierung dieser nationalen Partisanengruppe wird dadurch besonders tragisch, dass die Tschekisten Leutnant A. Laukas zum Verräter machten. Dieser erlitt bereits während der Schlacht vom 3. Februar einen psychischen Zusammenbruch und versuchte, sich selbst zu erschießen. Später wurde er jedoch rekrutiert und lieferte Informationen an die sowjetischen Sicherheitsbehörden, woraufhin weitere, noch flüchtige Mitglieder der Tschewer-Gruppe verhaftet oder ermordet wurden. Am 31. März 1952 wurde als Letzter Artūrs Kalniņš („Artūrs“) verhaftet und später hingerichtet. Er hatte sich als Frau verkleidet und sich mit seiner Freundin versteckt. Zudem hatte seine Ex-Freundin, getrieben von Eifersucht, den Tschekisten seinen Aufenthaltsort verraten.

Wenn die Gesamtzahl der Mitglieder von Cheevers nationaler Parteigruppe 20 Personen erreichte, dann war die Zahl ihrer Unterstützer fast dreimal so groß – es handelte sich um mindestens 53 Personen und deren Familienangehörige.

Vandzene-Parteimitglieder und ihre Unterstützer. Die Tragödie der Familie Blum und das Geheimnis der „Valdu“-Häuser / Artikel (lsm.lv)

Uldis Neiburgs (Dr. Hist., Forscher am Institut für Lettische Geschichte, Universität Lettland)

Arvids Gailitis (timenote.info) https://timenote.info/lv/Arvids-Gailitis

Zigmārs Turčinskis - Forscher am Institut für Lettische Geschichte, Universität Lettland.

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Themen

Zugehörige Objekte

Bunker der nationalen Partisanengruppe von Pēteris Čevers

Der Bunker der nationalen Partisanen von Peter Chever befindet sich in der Gemeinde Lauciene, etwa 4 km von der Straße Talsi-Upesgrīva entfernt. Ein mit Holzspänen bedeckter Weg führt zum Bunker. Der renovierte 31 Quadratmeter große Bunker besteht aus einem Betonrahmen, der mit Halbscheiten aus Holzstämmen verkleidet ist, um ein authentisches Gefühl zu vermitteln.

Die Gruppe von Hauptmann Chever stellte den Bunker in den Wäldern bei Vangzene Ende Oktober 1949 fertig. Er sollte den Winter 1949-50 überstehen. Am 3. Februar 1950 verriet der örtliche Förster die Partisanen und der Bunker wurde von einer Tscheka-Einheit mit mehr als 300 Soldaten angegriffen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 19 Personen im Bunker - 17 Männer und zwei Frauen. Sechs Partisanen fielen in diesem ungleichen Kampf, aber den anderen gelang es, zwei Ketten der Tscheka-Belagerung zu durchbrechen, indem sie sich den Weg freikämpften. Am Ende des Winters flüchteten die Partisanen mit ihren Anhängern in umliegende Häuser, doch im Frühjahr fand die Gruppe wieder zusammen, bis sie im November 1950 gefangen genommen und zerstört wurde. Nach einem Angriff von Tscheka-Truppen wurde der Bunker gesprengt, und bevor er wieder aufgebaut werden konnte, blieb nur eine mit Wasser gefüllte Grube übrig.

Ausstellung zur Geschichte des KGB in Lettland im sog, “Eckhaus”

Das Gebäude der ehemaligen „Tscheka“ – des Staatssicherheitskomitees der UdSSR (später KGB) – in Riga ist heute öffentlich zugänglich. Hier wurden lettische Bürger von im Volksmund so genannten Tschekisten festgehalten, verhört und umgebracht, weil sie das Besatzungsregime als Gegner betrachtete. In dem Gebäude ist heute eine Ausstellung des Lettischen Okkupationsmuseums über die Aktivitäten des KGB in Lettland untergebracht. Es werden Führungen durch Zellen, Gänge, Keller und den Innenhof angeboten. Das Haus wurde 1911 erbaut und zählt zu den schönsten Bauten in Riga. Im Volksmund als „Eckhaus“ bekannt, wurde es zum schrecklichen Symbol des sowjetischen Besatzungsregimes in Lettland - eine der Stützen der Sowjetmacht. Die Tscheka nutzte das „Eckhaus“ während der sowjetischen Besatzung 1940/41 und dann erneut von 1945 bis 1991. Zehntausende Einwohner Lettlands waren von politischer Verfolgung direkt betroffen. Das harte Vorgehen gegen Gegner der sowjetischen Herrschaft wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Nach Stalins Tod änderten sich die Methoden des KGB unwesentlich. An die Stelle von physischer Folter trat nun Psychoterror. Die Mehrheit der Tscheka-Agenten bestand aus ethnischen Letten (52 %). Russen bildeten mit 23,7 % die zweitgrößte Gruppe. 60,3 % der Mitarbeiter gehörten nicht der Kommunistischen Partei an, 26,9 % verfügten über einen Hochschulabschluss. Das System war darauf ausgerichtet, die lokale Bevölkerung einzubinden und so die Kontrolle über die Gesellschaft zu erlangen. Die Korrespondenz und die Akten der KGB-Mitarbeiter befinden sich heute in Russland. Sie sind für lettische Behörden und Historikern nicht zugänglich.