Deutsche/Nazi-Besetzung II Zweiter Weltkrieg

Der Zeitraum vom 22. Juni 1941 bis zum 9. Mai 1945, in dem das Gebiet Lettlands von deutschen Truppen besetzt war. Am 22. Juni 1941 griffen die deutschen Truppen die UdSSR an, ohne ihr den Krieg zu erklären.

Die deutschen Besatzungsbehörden leiteten eine Währungsreform ein und ordneten die physische Vernichtung bestimmter Bevölkerungsgruppen an. Es wurde eine deutsche Zivilverwaltung eingerichtet, die am 1. September 1941 das gesamte lettische Staatsgebiet unter ihre Kontrolle brachte.

Es wurden zwei Reichskommissariate eingerichtet, das Reichskommissariat Ukraine und das Reichskommissariat Ostland. Letzteres hatte seinen Sitz in Riga, ihm unterstanden vier Generalkommissariate, eines für Estland, Lettland, Litauen und Weißrussland. Der Leiter des Generalkommissariats für Lettland war Otto-Heinrich Drechsler.

Aufgrund des Mangels an Beamten erlaubte die deutsche Militärverwaltung die Einrichtung lokaler Verwaltungseinheiten, deren Hauptaufgabe darin bestand, die deutschen Kriegsparteien zu versorgen und für Ordnung zu sorgen.

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

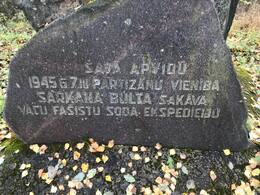

Denkmal für die gefallenen Soldaten der Lettischen Legion und die nationalen Partisanen

Befindet sich auf dem Lubāna New Cemetery in der Gemeinde Indrāni.

Eine Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten der Lettischen Legion und die nationalen Partisanen kann besichtigt werden.

Das Denkmal wurde am 25. Juli 1992 eingeweiht. Der Gedenkstein wurde von Andris Briezis geschaffen.

Mit Beginn der Erweckungsbewegung im Oktober 1990 erhielt Kārlis Doropolskis, ein Mitglied der Menschenrechtsgruppe „Helsinki 86“, die Genehmigung der Behörden, die Umbettung der im Sommer 1944 in Lubāna gefallenen und verstreut begrabenen lettischen Legionäre sowie der in späteren Kämpfen gegen die sowjetischen Besatzungstruppen und Sicherheitskräfte gefallenen Partisanen in Massengräbern auf dem neuen Friedhof in Lubāna zu beginnen. Insgesamt wurden 26 gefallene Legionäre und Partisanen in Massengräbern beigesetzt.

Deutscher Soldatenfriedhof Saldus

Der deutsche Soldatenfriedhof Saldus liegt an der Landstraße Saldus-Ezere. Mehr als 27 000 gefallene deutsche Soldaten wurden hierher umgebettet.

Von Mai bis September ist in einem Gedenkraum eine Ausstellung über die sechs großen Kurlandschlachten zugänglich. Am Wochenende sind nach Vereinbarung Führungen möglich. Listen der auf dem Soldatenfriedhof Saldus als auch in ganz Lettland beigesetzten deutschen Soldaten sind hier einsehbar. Die Ausstellung umfasst Fotos, Gegenstände und Erinnerungsstücke, die der Gedenkanlage von Angehörigen der Gefallenen geschenkt wurden.

Die 1997 eingeleitete Erforschung von Kriegsgräbern und Umbettungen von Soldaten ist bis heute nicht abgeschlossen. Die Namen der umgebetteten Soldaten zeigen, dass neben Deutschen und Österreichern auch Letten, Esten, Litauer, Norweger, Dänen und Vertreter anderer Nationalitäten im deutschen Militärdienst standen.

Flugplatz Vaiņode

Auf dem Flugplatz Vaiņode sind noch 16 in der Sowjetzeit errichtete Flugzeughangars sowie 1800 m der vormals 2500 m langen Start- und Landebahn erhalten. Der Flugplatz kann nur nach vorheriger Vereinbarung besichtigt werden. Der Flugplatz Vaiņode bildete in der Zeit des lettischen Freistaates die Wiege der lettischen Luftfahrt und später einen der größten Militärflugplätze im Baltikum. 1916 errichteten deutschen Truppen hier zwei Hangars für Luftschiffe. Diese Zeppeline dienten zur Aufklärung und Beschießung von Stellungen der russischen Armee. Später kaufte die Stadt Riga die Luftschiffhallen und nutzte ihre Dachkonstruktionen zum Bau der Pavillons des Rigaer Zentralmarktes. Im Mai 1940 wurde das 31. Geschwader der Luftstreitkräfte der Roten Armee mit Jagdbombern in Vaiņode stationiert. Damals wurde mit dem Bau einer einheitlichen Start- und Landebahn aus Betonplatten begonnen. Der noch unfertige Flugplatz diente zum Ende des Sommers 1944 verschiedenen deutschen Luftwaffenverbänden und ganz am Ende des Zweiten Weltkrieges den Luftstreitkräften der Roten Armee im Kampf gegen die deutsche Heeresgruppe Kurland. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Einheiten der sowjetischen Luftstreitkräfte bis 1992 in Vaiņode stationiert.

Gedenkstätte Bruderfriedhof-Soldatenfriedhof Priekule

Das Ensemble des Bruderfriedhofes Priekule an der Straße Liepāja-Priekule-Skuoda ist der größte sowjetische Soldatenfriedhof des Zweiten Weltkrieges im Baltikum. Hier wurden mehr als 23 000 sowjetische Gefallene beigesetzt. Die „Operation Priekule“ ab Oktober 1944 bis zum 21. Februar 1945 war eine der erbittertesten Kampfhandlungen in Kurland. Die für beide Seiten verlustreiche Schlacht von Priekule im Februar 1945 dauerte sieben Tage und Nächte ohne Unterbrechung. Bis zur Umwandlung der Kriegsgräberstätte in eine Gedenkstätte zierte den Bruderfriedhof Priekule das letzte vom herausragenden lettischen Bildhauers K. Zāle (1888-1942) geschaffene Denkmal, das ursprünglich zur Erinnerung an die Unabhängigkeitskämpfe in Aloja errichtet werden sollte. Zwischen 1974 und 1984 wurde der Bruderfriedhof Priekule auf einer Fläche von 8 ha zu einem Gedenkensemble für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs umgestaltet. Beteiligt waren die Bildhauerin P. Zaļkalne, die Architekten A. Zoldners und E. Salguss sowie der Dendrologe A. Lasis. Die 12 m hohe Skulptur der „Mutter Heimat“ steht im Zentrum der Gedenkstätte. Die Namen der Gefallenen sind in Granitplatten eingraviert. Bis zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands 1991 wurde der Tag des Sieges alljährlich am 9. Mai hier groß gefeiert.

Gedenkstätte für die Tragödie von Zlēkas

Gedenkstätte für die Tragödie von Zlēku

Die Gedenkstätte befindet sich in der Nähe des Ensembles des Herrenhauses Zlēki, im westlichen Teil Karātavkalns. Etwa zwanzig Findlinge mit den Namen der Getöteten bilden einen Kreis, und in der Mitte steht ein etwa drei Meter hoher Obelisk aus schwarzem Marmor.

Einige der Gefallenen wurden in der Zlēki-Gedenkstätte beigesetzt.

Im Dezember 1944 führte die deutsche Nazi-Armee in der Nähe von Zlēki eine groß angelegte Operation gegen die Zivilbevölkerung durch. Im Gefechtsbuch der Heeresgruppe Nord wurde am 9. Dezember 1944 um 17.30 Uhr vermerkt, dass 161 Angehörige der "Rubens-Brigade und der Einheiten des Roten Pfeils" bei der Aktion auf der gegnerischen Seite getötet worden waren. In der sowjetischen Zeit wurde diese Zahl offenbar als die Gesamtzahl der Opfer der Zlēki-Tragödie angesehen, wobei man sich auf die getöteten Zivilisten bezog.

Der Verlauf der Aktion ist teilweise im Bericht des Leiters der Spionageabwehr der deutschen 16. Armee vom 31. Dezember 1944 dokumentiert. Darin wird erklärt, dass vom 5. bis 9. Dezember unter der Führung des höchsten SS- und Polizeiführers im Ostland, SS-Oberruppenführer und Polizeigeneral Friedrich Jekeln, eine groß angelegte Operation bei Eichensumpf gegen die "Roten Pfeile" und die Reste der Gruppe von General Kurel bei Abava stattfand.

Leuchtturm Mērsrags und Stützpunkt des Küstengrenzschutzes

Der Leuchtturm von Mērsrags befindet sich in Mērsrags, etwa 1 km nördlich des Ortskerns. Er wurde 1875 in Betrieb genommen. Die Höhe des Leuchtfeuers beträgt 21,3 m. Es handelt sich um eine 18,5 m hohe freistehende, zylindrische, genietete Metallkonstruktion, deren Unterteil mit Stahlbetonpfeilern verstärkt ist. Am oberen Teil befindet sich ein metallener auf Träger gestützter rundum begehbarer Balkon. Der Turm wurde in der Fabrik von Sotera, Lemonnier & Co in Paris gebaut, weshalb er auch „die Französin“ genannt wird. Ende 1944 war eine Batterie der 1003. Heeres-Küstenartillerie-Abteilung der Wehrmacht mit 60-cm-Scheinwerfern am Leuchtturm stationiert. Im Mai 1945 plante die nationalsozialistische deutsche Führung, die lettische 15. Waffen-Grenadier-Division der SS in das Gebiet zu verlegen, doch die lettischen Soldaten hatten sich bereits den Westalliierten ergeben. Am Leuchtturm von Mērsrags sind die Überreste eines Bauwerks erhalten, das während der Sowjetzeit einen großen, schwenkbaren Scheinwerfer trug, mit dem der sowjetische Grenzschutz auf das Meer hinausleuchten konnte. Am Leuchtturm gibt es einen Turm zur Vogelbeobachtung. Besuche sind nach vorheriger Anmeldung möglich, anzufragen bei der Touristeninformation Mērsrags.

Der Ort, an dem die Stabsoffiziere von General Kurelis erschossen wurden

Als die Rote Armee Ende Juli 1944 in Lettland einmarschierte, erlaubten die deutschen Besatzungsbehörden Jānis Veide, dem Polizeichef des Distrikts Riga und Kommandeur des fünften Rigaer Wachregiments der wiederhergestellten lettischen Gardeorganisation, die Gründung der "General-Kurelis-Gruppe des Rigaer Wachregiments". Der Leiter der Militärkommission des Zentralrats von Lettland, General Jānis Kurelis von der lettischen Armee, wurde ihr Anführer.

Die Kurelis operierten bis September 1944 in Vidzeme und zogen dann nach Kurzeme, wo sie in den Häusern von Stiklis in der Gemeinde Puzes, Ilziķi in der Gemeinde Usma, Iliņi in der Gemeinde Ģibuli sowie in Edole und anderen Orten in Nord-Kurzeme stationiert waren. Ende Oktober 1944 verfügten die Kurelies über etwa 3.000 bewaffnete Männer, darunter viele ehemalige Soldaten der lettischen SS-Freiwilligenlegion, die sich der Einheit anschlossen, um ihren Traum zu verwirklichen - den Kampf für die Unabhängigkeit Lettlands.

Anfang November 1944 begannen die Oberste Polizei der deutschen Besatzungsbehörden und der SS-Führer im Ostland, SS-Oberruppenführer Friedrich Jeckeln, die Aktivitäten der Gruppe einzuschränken und verhafteten am 14. November das Hauptquartier der Kurelianer und mehr als 700 Soldaten in Stikliai, Gemeinde Puse. Das von Leutnant Robert Rubens befehligte Bataillon mit etwa 500 Mann in der Gegend von Usma leistete Widerstand und kämpfte bis Dezember 1944 weiter.

In der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 1944 kämpften die Deutschen gegen die Deutschen. 19. November 1944 fand im Gefängnis von Liepāja Karaostas ein Kriegsgericht der deutschen Besatzungsbehörden statt, das acht Stabsoffiziere der Gruppe von General Kurelis - Oberst Pēteris Liepiņš, Hauptmann Kristaps Upelnieks, Hauptmann Jūlijs Mucenieks, Leutnant Jānis Gregoras, Leutnant Teodorma Prikulis, Leutnant Jānis Rasas, Leutnant Filipson und Adjutant Kārlis Valters - zum Tode verurteilte. Drei Stabsoffiziere, Oberstleutnant Eduards Graudins, Leutnant Arthurs Ankravs und Feldwebel Vili Pavulāns, wurden aus verschiedenen Gründen begnadigt. Am Nachmittag des 20. November wurden die Verurteilten in den Dünen in der Nähe des Gefängnisses von Karosta erschossen, wo heute ein weißes Kreuz zu sehen ist.

Im Jahr 1994 wurde in den Dünen von Liepaja Karosta eine Gedenkstätte für die erschossenen Offiziere errichtet. Nachdem das Denkmal ins Meer gespült worden war, wurde es 2012 an seinem heutigen Standort wieder aufgestellt.

*** Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (freie Version) ***

*** Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) ***

Holocaust-Gedenkstätte Liepāja

Unweit von Liepāja in den Dünen von Šķēde befindet sich die größte Holocaust-Gedenkstätte Lettlands. Das Denkmal ist den mehr als 3000 jüdischen Einwohnern der Region Liepāja gewidmet, die während des Zweiten Weltkriegs hier ermordet wurden. Die Anlage hat die Form einer Menora, des siebenarmigen Leuchters – eines der nationalen Symbole Israels. Die Umrisse der Gedenkanlage, die aus Bruchsteinen und Granitblöcken besteht, ist aus der Vogelperspektive am besten erkennbar. Die Lichter der Menora bestehen aus Granitsäulen, in die Verse aus den Klageliedern Jeremias auf Hebräisch, Englisch, Lettisch und Russisch eingemeißelt sind.

Gräber der litauischen Soldaten im Wald von Zaļkalns

Die Gedenkstätte befindet sich in der Nähe des Aussichtsturms am Strand von Pāvilosta in den Dünen. Es gibt Hinweisschilder, die zum Denkmal führen.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden drei litauische Polizeibataillone, das 5., 13. und 256. Bataillon, auch in Lettland eingesetzt, und nach Wachdienst und Kämpfen gegen sowjetische Partisanen und die Rote Armee an der Ostfront waren sie ab Herbst 1944 an der Bewachung der Ostseeküste in Kurzeme beteiligt.

Im Oktober 1944 wurden alle drei Bataillone mit 32 Offizieren und etwa 900 Ausbildern und Soldaten der 583. rückwärtigen Wacheinheit (Koruck 583) der deutschen 18. Die Einheit hatte den Auftrag, die Kurzeme-Küste von Liepāja bis Ventspils zu bewachen. Alle drei litauischen Bataillone wurden in der Nähe von Pavilosta eingesetzt. Im Dezember 1944 wurde das 13. Bataillon dem deutschen 1. Armeekorps am Liepaja-See unterstellt.

Zu den Aufgaben der litauischen Küstenwache gehörte neben der Abwehr feindlicher Anlandungen und der Meldung feindlicher Schiffe auch die Verhinderung der Überfahrt lettischer Flüchtlingsboote auf die 160 Kilometer entfernte Insel Gotland, doch die litauischen Küstenwächter verhinderten die Abfahrt der Flüchtlingsboote nicht. Die Nachricht, dass die litauische Küstenwache den lettischen Flüchtlingen half und die Litauer selbst die Überfahrt nach Schweden vorbereiteten, erreichte jedoch auch die Deutschen.

Am 10. Januar 1945 wurden die Soldaten der 1. Kompanie des 5. litauischen Polizeibataillons festgenommen. Es folgte ein mehr als einwöchiges Verhör und ein Prozess, bei dem als Warnung für die anderen beschlossen wurde, sieben der litauischen Soldaten hinzurichten und 11 ihrer Kameraden in deutschen Konzentrationslagern zu inhaftieren. Die Hinrichtung der sieben litauischen Soldaten (Feldwebel Macijauski, der Kompaniechef; Juozas Sendrjuas, ein Soldat; Vladas Salickas, ein Soldat; Ionas Bašinskis, Krasauskas und zwei unbekannte andere) fand am 21. Januar 1945 in den Zaļkalns Pines in Pavilosta statt.

Im Januar 1945 wurde das 5. Bataillon aufgelöst und die kampffähigen Soldaten wurden auf die beiden verbleibenden Bataillone aufgeteilt, während der Rest zu einer eigenen Pionierkompanie zusammengefasst wurde. Zum Zeitpunkt der Kapitulation der Heeresgruppe Kurzeme im Mai 1945 befanden sich noch zwei Bataillone (13. und 256.) als Pionierkompanie mit insgesamt 900 Soldaten in Kurzeme, die von den Sowjets gefangen genommen wurden.

Fahrten mit dem Boot „Zezer“ auf dem Ciecere-See

Bei einer Ausfahrt mit dem Freizeitboot „Zezer“ auf dem Ciecere-See bei Brocēni können Sie dem Audioguide und den Erzählungen des Kapitäns über den Ciecere-See und die Stadt Brocēni lauschen. Dabei geht es vor allem um die Ereignisse im Zweiten Weltkrieg rund um den Ciecere-See, die Schützengräben an beiden Seeufern und auf der Eicheninsel sowie die Panzerstraße in der Nähe des heutigen Aussichtsturmes und den im See versunkenen Panzer. Der Audioguide ist in vier Sprachen verfügbar - Lettisch, Litauisch, Englisch und Russisch. Die Rundfahrt dauert etwa 75 Minuten.

Gedenkschild für Flüchtlinge "Segel der Hoffnung" in Jūrkalne

Das "Sail of Hope"-Gedenkschild für die Flüchtlinge des Zweiten Weltkriegs, die 1944 und 1945 mit dem Boot über die Ostsee auf die schwedische Insel Gotland kamen. Das Denkmal befindet sich in Osvalki auf den Dünen zwischen dem Meer und der Autobahn Ventspils-Liepaja, in der Nähe der Haltestelle "Kaijas". Es wurde von dem Bildhauer Ģirts Burvis geschaffen, der es als ein Segel der Hoffnung, das die Erinnerung an die lettischen Flüchtlinge symbolisiert, realisiert hat.

Zwischen Herbst 1944 und Frühjahr 1945 versuchten einige lettische Bürger, die die erneute sowjetische Besatzung fürchteten, aber nicht bereit waren, in das zerstörte und bedrohte Deutschland zu fliehen, das nächstgelegene neutrale Land, Schweden, auf dem Seeweg zu erreichen. Einige der Boote wurden vom lettischen Zentralrat mit Hilfe der westlichen Alliierten organisiert, was zu einer der größten Flüchtlingskonzentrationen in der Gemeinde Jūrkalnes führte. Neben den vom lettischen Zentralrat organisierten Booten wurden auch andere Boote über das Meer gebracht. Es wird geschätzt, dass etwa 5000 Personen die Überfahrt geschafft haben. Die Zahl der Todesopfer ist unbekannt, da keine Aufzeichnungen über die Flüchtlinge geführt wurden, die die Küste von Kurzeme verließen.

Die Überfahrten waren gefährlich, da die Flüchtlinge durch deutsche Patrouillen an der Küste und auf See, Seeminen, sowjetische Flugzeuge und Kriegsschiffe sowie Stürme bedroht waren, da die Überfahrten oft in ungeeigneten und überladenen Kuttern und Booten ohne ausreichende Treibstoff- und Lebensmittelvorräte, Seekarten und Navigationsinstrumente stattfanden. Die Abfahrten von Lettland aus erfolgten im Geheimen. Das Ziel der Boote war die Insel Gotland, und die Fahrten begannen meist an der Westküste Kurlands (von Jūrkalne nach Gotland sind es 90 Seemeilen oder etwa 170 Kilometer Luftlinie).

Deutscher Armeebunker aus dem Zweiten Weltkrieg

Es befand sich in der Nähe des Hauses in "Brankša" auf einem Getreidefeld.

Am 2. September 2021 fanden unter der Leitung des Geschichtsbegeisterten der Region Saulkrasti, Andris Grabčiks, und in Abstimmung mit der Pächterin des landwirtschaftlichen Grundstücks, Ines Karlova, Ausgrabungsarbeiten am Bunker der deutschen Armee an der Verteidigungslinie von Sigulda aus dem Zweiten Weltkrieg statt.

„77 Jahre sind seit dem Bau des Bunkers vergangen. Er wurde sowohl von der Sowjetarmee angegriffen als auch von landwirtschaftlichen Maschinen überfahren. Erst vor drei Jahren wurde er teilweise durch schweres Gerät beschädigt. Um zu verhindern, dass der Boden unter Wasser gerät, wurde ein Entwässerungssystem mit einem Wasserspeicher am Eingang angelegt, der bei Bedarf entleert werden konnte. Der Bunkerboden besteht aus runden Baumstämmen mit 10 cm Durchmesser und war mit Stroh bedeckt. Dieser Bunker ist zwar nicht groß, bietet aber ausreichend Platz für etwa sechs Personen. Er ist nicht der einzige Bunker in dieser Gegend, aber einer der wenigen, die gut erhalten geblieben sind.“ – So erzählt Andris Grabčiks über den Bunker.

Nach der Veröffentlichung der Informationen im Internet gingen zwei gescannte historische Fotografien von Jānis Seregins, Historiker und Besitzer des Fahrradmuseums Saulkrasti, ein. Sie trugen die Inschrift „29.08.44, Saulkrasti, Gemeinde Vidriži“ und den Kommentar: „Die Fotografien stammen von einer inzwischen verstorbenen Frau aus Saulkrasti. Ihren Angaben zufolge hatten sich Flüchtlinge aus den Gebieten Pskow und Leningrad, die die Deutschen während des Rückzugs vertrieben hatten, in Saulkrasti niedergelassen. Sie wurden beim Ausheben von Schützengräben an der Verteidigungslinie bei Ķīšupe eingesetzt. Auf einem der Bilder sind Menschen bei der Waldarbeit zu sehen. So wurden Baumstämme gewonnen, die wir heute im Bunker bei Brankšai sehen können. Das zweite Bild zeigt sie bei der Verpflegung an einer Ausgabestelle oder in der im Haus eingerichteten Küche. Ich vermute, es handelt sich um das Sägewerk von Brankšai.“

Der Bunker hat den Zweiten Weltkrieg an der Verteidigungslinie von Sigulda überstanden.

Die Bunkeranlage wurde erstmals im April 2021 vermessen, aufgrund des hohen Grundwasserspiegels konnten jedoch keine Ausgrabungsarbeiten durchgeführt werden.

Der Bunker befand sich auf landwirtschaftlich genutztem Gelände und wurde nach Ausgrabung und Untersuchung wieder zugeschüttet, um die landwirtschaftlichen Arbeiten nicht zu beeinträchtigen.

Denkmal für 1941 getötete sowjetische Aktivisten

Im Bereich der Burgruine Rauna, gegenüber der Bühne gelegen.

Sie können das Denkmal für die 1941 getöteten sowjetischen Aktivisten und die Ruinen der Burg Rauna besichtigen.

Als nationalsozialistische deutsche Truppen das Gebiet Lettlands besetzten und in Rauna einmarschierten, wurden am 8. Juli 1941 in den Ruinen der Burg Rauna 14 sowjetische Aktivisten erschossen.

Unter ihnen waren der Gewerkschaftsaktivist Roberts Ogriņš und sein Sohn, ein Schüler Ādolfs Ogriņš, der Pionierführer Jānis Lakats, die Landarbeiter Kārlis Palsis, Jānis Zariņš und Antons Noviks, Mitglied des Exekutivkomitees der Gemeinde Rauna Jūlijs Gailītis, Bauer Jānis Geižins, Traktorfahrer A. Alders, Schmied Jānis Kaštanis, Mitglieder der Hilfsorganisation Milizionäre Jūlijs Ceriņš und Artūrs Milnis und Arbeiter Ēvalds Plētiens. In offiziellen Artikeln wird dieses Ereignis als Showdown mit Anhängern des Sowjetregimes beschrieben. In den Erinnerungen der Anwohner wird dieses Ereignis jedoch häufiger als persönlicher Showdown zwischen einem Rauna-Bewohner und anderen Rauna-Bewohnern behandelt.

Nach den Morden wurden die Opfer zunächst direkt am Fuße der Burgruine begraben, später jedoch auf den Friedhof umgebettet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde am Ort des Geschehens ein provisorisches Denkmal errichtet, das später ersetzt wurde. Das heutige Denkmal in der Burgruine wurde 1982 errichtet.

Filtrationslager für Gefangene der Roten Armee in Grieze und die Kirche von Grieze

Grieze liegt an der lettisch-litauischen Grenze, wo der Fluss Vadakste in den Fluss Venta mündet. Die Kirche von Grieze wurde 1580 erbaut, aber die Gemeinde bestand schon vor 1567. Die Kirche wurde mehrmals umgebaut - 1769, 1845 und 1773 wurde die erste Orgel eingebaut. Sowohl das Altarbild als auch die beiden Glocken sind aus verschiedenen Gründen verloren gegangen.

Im Garten der Kirche befindet sich ein Friedhof, auf dem Angehörige der Kirche und Adelige begraben sind. Einer von ihnen ist der Griezer Organist Friedrich Baris und seine Frau Charlotte, denen ein Denkmal vor der Sakristei der Kirche gesetzt wurde. An der Südseite der Kirche sind 32 schwedische Soldaten begraben, die im Großen Nordischen Krieg gefallen sind. Auf dem Friedhof befinden sich auch die Gräber von 110 deutschen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind und für die 1930 ein Denkmal errichtet wurde.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Kirche in Mitleidenschaft gezogen, als Ende Oktober 1944 die Frontlinie entlang des Venta-Flusses verlängert wurde und die 225. deutsche Infanteriedivision in der Nähe der Kirche von Grieze stationiert war. Als die sowjetische 4. Stoßarmee am 19. November 1944 Angriffe über den Venta-Fluss startete, schlugen mehrere Artilleriegranaten in die Südwand der Kirche ein und der Kirchturm wurde schwer beschädigt.

Nach der Kapitulation der Heeresgruppe Kurzeme wurden an der Leningrader Front der Roten Armee 284 171 Menschen gefangen genommen. 7493 waren Soldaten der Roten Armee, die aus deutscher Gefangenschaft entlassen wurden. 48 deutsche Generäle ergaben sich in die Gefangenschaft. Nach den Unterlagen, die bei der Kapitulation der Heeresgruppe Kurzeme vorgelegt wurden, belief sich die Zahl der Soldaten auf etwa 185 000. Der Rest der fast 100 000 Personen, die der Filtration unterworfen wurden, waren Kurzeme-Zivilisten und sowjetische Flüchtlinge, da die sowjetische Leningrader Front am 10. Mai 1945 anordnete, alle Männer zwischen 16 und 60 Jahren der Filtration zu unterwerfen.

Im Gegensatz zu den Streitkräften anderer Länder wurden in der Roten Armee die Kontrolle, die Bewachung, die Pflege und der Schutz der Kriegsgefangenen nicht von den Armeeeinheiten, sondern von den Organen für innere Angelegenheiten - dem Volkskommissariat für Staatssicherheit - durchgeführt. Die Hauptaufgabe der Filterung bestand darin, Bürger der UdSSR und der von der Sowjetunion besetzten Länder aufzuspüren, die auf deutscher Seite an den Feindseligkeiten teilgenommen hatten. Gefangene deutsche Soldaten wurden untersucht, um mögliche Kriegsverbrecher zu ermitteln.

In der Nähe der Kirche von Grieze befand sich vom 10. Mai bis zum 17. Juni 1945 ein Filtrationslager für Kriegsgefangene. Das Lager befand sich wahrscheinlich hier, weil die Kirche von Grieze in der Nähe der Hauptverkehrsstraßen lag. Die Gruben im Boden, in denen sich die Häftlinge in kalten Nächten vor der Kälte versteckten, indem sie sich mit allem Möglichen zudeckten, sind in der Umgebung noch gut zu erkennen. Während dieser Zeit verursachte die Rote Armee erhebliche Schäden im Inneren der Kirche (alle Kirchenbänke wurden entfernt - "für den Kriegseinsatz", die Kanzel wurde beschädigt, die Orgel zerstört usw.). Im Kirchengebäude selbst wurde eine Wäscherei eingerichtet.

Der letzte Gottesdienst in der Kirche fand 1950 statt und die Gemeinde hörte auf zu existieren. Nach der Auflösung der Gemeinde, auch später unter der Aufsicht der lettischen Gesellschaft für Natur- und Denkmalschutz, wurde die Kirche nicht wieder instand gesetzt. Allerdings stand das Gebäude bis in die 1960er-1970er Jahre unter Dach. Die Kirche wurde während des Sturms von 1961 beschädigt, und 1968 wurden die verbliebenen Innenelemente von den Mitarbeitern des Rundāle-Palastes gerettet.

Seit 2003 ist eine Gruppe Gleichgesinnter aus Rigaer Kirchengemeinden an der Sanierung und Restaurierung der Kirche beteiligt. Bis heute wurden die Kirchenmauern konserviert und der Turm restauriert.

Ausritte und Reittouren zu den Sehenswürdigkeiten von Paplaka und Priekule

Die vom Besitzer des Bauernhofs Stiebriņi angebotenen thematischen Kutschfahrten, wie z. B. eine Kutschfahrt auf einem Bahndamm, bei der ein Führer über das industrielle Erbe spricht, sind ein großes Abenteuer. Unvergesslich ist auch eine Fahrt mit der Pferdekutsche durch die ehemaligen Militärgarnisonen und -städte rund um Paplaka. Besonders empfehlenswert sind der Kinderspielplatz der sowjetischen Militärsiedlung, die vor Ort als "Disneyland" bekannt ist, die finnischen Hütten (ein finnischer Kriegsbeitrag an die Sowjetunion), die Wassertürme und die Ruinen der ehemaligen Luxusgebäude von Barons fon Korfs.

Liepaja Festung Mittlere Festung und Denkmal für die Soldaten der Roten Armee

Die gefährlichste Angriffsrichtung für den Hafen von Kaiser Alexander III. war der Osten zwischen den Seen von Tosmare und Liepāja, wo sich eine 2,5 km breite Landzunge befand. Zur Verteidigung des Landstreifens wurden drei Festungsanlagen errichtet. Am südlichen Ufer des Tosmare-Sees befand sich eine linke Schanze, am nördlichen Ufer des Liepāja-Sees eine rechte Schanze, und zwischen den Schanzen lag das Mittelfort. Das Mittlere Fort war die wichtigste Befestigung der Festung Liepaja, wurde aber nicht vollständig fertiggestellt und die Artillerie wurde erst 1908 eingesetzt.

In der Mittleren Festung fanden die schwersten Kämpfe im April 1915 statt, als deutsche Truppen angriffen, im November 1919 während der Kämpfe der lettischen Armee gegen die westrussische Befreiungsarmee, und im Juni 1941, als Liepāja von der 291.

Im Juni 1941, als die Feindseligkeiten zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion ausbrachen, bestand die Liepaja-Garnison der Sowjetarmee aus Einheiten der Liepaja-Marinebasis der Marine und der Roten Armee. Der Marinestützpunkt Liepaja bestand aus Minentrawler-, Torpedoboot- und U-Boot-Abteilungen, darunter auch ehemalige Schiffe und U-Boote der lettischen Marine. Die Küstenverteidigung wurde von der 23. und 27. Artilleriebatterie mit 130-mm-Geschützen und der 18. Eisenbahnartilleriebatterie mit 180-mm-Geschützen wahrgenommen, die von zwei Zenith-Artilleriedivisionen gedeckt wurden. Zum Stützpunkt gehörten auch mehrere Pionier-, Reparatur-, Verbindungs- und Ausbildungseinheiten mit insgesamt etwa 4 000 Soldaten unter dem Kommando von Hauptmann M. Klevenski, I. Rang. Von den Einheiten der Roten Armee wurde die Garnison von der 67. Gewehrdivision (ohne das 114. Gewehrregiment und eine Artilleriedivision) unter dem Kommando von Generalmajor N. Dedajew besetzt. Vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten hatte die Division etwa 9000 Soldaten. Das 143. Jagdfliegerregiment mit 68 Flugzeugen verschiedener Typen war auf dem Flugplatz Liepāja stationiert. Darüber hinaus operierte die 12. Grenzschutzeinheit im Raum Liepāja.

Die Kampfhandlungen um die Festung Liepaja begannen am frühen Morgen des 24. Juni 1941. Trotz der sowjetischen Verluste gelang es den deutschen Einheiten am 25. Juni nicht, die Festungsmauer von Liepaja zu durchbrechen. Die Kämpfe in Liepāja endeten am 27. und 28. Juni, als sowjetische Einheiten versuchten, nach Norden durchzubrechen.

Ausstellung des Museums Liepaja "Liepaja unter dem Besatzungsregime"

Die Ausstellung des Liepāja-Museums "Liepāja unter dem Besatzungsregime" befindet sich in Liepāja, Klāva Ukstiņa Straße 7/9.

Die Ausstellung umfasst den Zeitraum von 1939 bis 1991 während der doppelten sowjetischen und deutschen Besatzung. Die Einwohner von Liepāja gehörten zu den ersten in Lettland, die den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erlebten, und zu den letzten, für die der Krieg sowohl buchstäblich als auch symbolisch endete.

Erst mit dem Zusammenbruch der UdSSR in den späten 1980er Jahren bot sich die Gelegenheit, die Unabhängigkeit Lettlands wiederherzustellen. Die Lettische Volksfront spielte in diesem Prozess eine wichtige Rolle. Ihre Ausstellung, die am 21. Januar 2001 eröffnet wurde, befindet sich in der ehemaligen Zentrale der Ortsgruppe Liepāja. Die Ortsgruppe Liepāja der Volksfront war mit 13 000 Mitgliedern die zweitgrößte nach der Ortsgruppe Riga. Von hier aus wurden während der Barrikaden im Januar 1991 Busse mit Freiwilligen organisiert, die zur Verteidigung der Stätten in Riga fuhren. Am 23. August 1991, dem Tag des Molotow-Ribbentrop-Paktes, wurde das Lenin-Denkmal, ein Symbol der sowjetischen Macht in der Stadt, abgebaut. In den folgenden Jahren wurden in Deutschland 500 Bronzeglocken daraus gefertigt - Andenken an eine vergangene Zeit. Eine dieser Glocken ist ebenfalls in der Ausstellung zu sehen.

Der Zweite Weltkrieg und die sowjetische Besatzung von Liepāja endeten erst 1994, als die letzten Truppen des Erben der UdSSR, Russland, die Stadt verließen.

Das Museum organisiert regelmäßig thematische Ausstellungen seiner Sammlung und Kunstwerke sowie Vorträge und Treffen mit Historikern und Zeitzeugen der jüngeren lettischen Geschichte. Das Museumsgebäude wird derzeit renoviert und die Ausstellung wird erneuert.

Turm zur Ausrichtung des Artilleriefeuers der 46. Küstenbatterie Ventspils

Der hergerichtete Turm zur Ausrichtung des Artilleriefeuers der 46. Küstenbatterie Ventspils liegt an der Saulrieta iela und ist heute als Aussichtsturm öffentlich zugänglich. Der Turm mit seinen danebenliegenden vier Geschützstellungen ist die einzige so gut erhaltene Küstenbatterie aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges in Lettland. Besucher gelangen über eine Treppe im Turm zu einer offenen Aussichtsplattform mit Blick aufs Meer. Die neben dem Turm aufgestellte Schautafel enthält neben anderen Informationen einen QR-Code, über den eine Animation über die Geschichte des Ortes abrufbar ist. Am Turm sind eine neue Straße und ein großer Parkplatz angelegt worden. Holzstege führen in das hier anschließende Naturschutzgebiet.

Dieses Militärobjekt entstand 1939 im Rahmen des Aufbaus sowjetischer Militärstützpunkte in Lettland. Die 46. Küstenbatterie verfügte unter anderem über vier B-13 Küstenartilleriestellungen. Ihre Feuertaufe kam, als am 24. Juni 1941 deutsche Torpedoboote den Hafen von Ventspils angriffen. Sie konnten durch Gegenfeuer der Batterie von diesem Küstenabschnitt vertrieben werden. Am 28. Juni sprengte die sowjetische Armee selbst dien Küstenartilleriegeschütze und flieh.

Suchscheinwerferstandort der deutschen Küstenwache in Usi und Grenzschutzposten in Kolka

Am Kap Kolka war keine militärische Infrastruktur geplant, abgesehen von mehreren vorgelagerten Leuchttürmen, die über einen langen Zeitraum hinweg entweder vor dem Ersten Weltkrieg, während des Ersten oder während des Zweiten Weltkriegs wieder aufgebaut wurden. Küstenschutzbatterien wurden für den schmalsten Teil der Irbe-Straße zwischen der Halbinsel Sirves und dem Leuchtturm Michael Tower geplant.

Die einzigen Befestigungsanlagen militärischer Art entstanden Ende 1944, als sich die Heeresgruppe Nord darauf vorbereitete, eine mögliche Landung der sowjetischen Ostseeflotte abzuwehren. Im Frühjahr 1945, nachdem sich das Eis zurückgezogen hatte, verteidigten zwei Batterien der 532. Artilleriedivision die Küste am Kap Kolka. Batterie 7 mit vier 75-mm-Kanonen und drei 20-mm-Zenitkanonen. Batterie 8 mit vier 88-mm-Mörsern, drei 20-mm-Mörsern und einem 81-mm-Mörser. Die Anti-Deserteur-Infanterie-Garnison bestand aus einer der berühmtesten Küstenverteidigungseinheiten der deutschen Marine, der 5. Kompanie der 531st Artillery Division. Obwohl sie dem Namen nach eine Artillerieeinheit war, war sie dem Einsatz nach eine Infanterieeinheit, die ihren Krieg im Juni 1941 in Liepāja begann. Die Einheit war dann auf Inseln im Finnischen Meerbusen stationiert und nahm später an den Kämpfen auf der Insel Saaremaa teil. Die Reste der Division wurden in eine Kompanie umgewandelt und mit sieben Panzerabwehrkanonen und drei 20-mm-Flugabwehrkanonen verstärkt am Kap Kolka stationiert.

Die sowjetische Marinelandung fand nie statt, und die deutschen Einheiten kapitulierten im Mai 1945.

Der Aufbau der militärischen Infrastruktur am Kap Kolka begann nach dem Zweiten Weltkrieg, als hier sowjetische Grenzposten stationiert wurden und Kolka, wie die gesamte Kurzeme-Küste von Mērsrags bis zur litauischen Grenze, zu einer Sperrzone wurde

Betonturm der deutschen Armee (am Strand)

Wenn man 200 m am Hang des Berges Odju entlang geht, kann man mehrere Objekte aus dem Ersten Weltkrieg sehen - alte Betonfundamente von Kanonen. Ein unvollendeter Beobachtungsturm aus Beton steht neben dem Strand, parallel zum Waldweg entlang des Rojas-Pfades. Der genaue Verwendungszweck dieses Objekts ist unbekannt. Unterhalb des Fundaments wurden Nischen für Munition gebaut. Auch tiefe Gruben, ehemalige Unterstände, sind zwischen den Kiefern zu sehen.

Einige der Objekte stammen wahrscheinlich aus dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als deutsche Küstenschutzbatterien in der Gegend stationiert waren. Die 4. Batterie der 532. Artilleriedivision der Marine war mit vier 88-mm-Geschützen, drei 37-mm-Geschützen, einem 20-mm-Geschütz mit vier Läufen und einem 50-mm-Mörser für die nächtliche Beleuchtung ausgerüstet. Zwei 45-mm-Panzerabwehrkanonen sind an der Mündung des Rojas stationiert. Die Stadtgarnison bestand aus Einheiten des 64. und 109. Sappeurbataillons.

Ruinen der Ķērkliņu-Kirche

Die Ruinen der Kirche von Ķerkliņu befinden sich etwa 5 Kilometer nordwestlich von Kokmuiža, in der Nähe des Ķerkliņu-Sees. Die Kirche wurde 1641 von Heinrich von Dönhoff (Derkarth), dem Besitzer des Gutshofs Ķerkliņi, erbaut. Die ursprüngliche Holzkirche wurde durch einen Steinbau ersetzt, unter dem Gräber für die Toten der Familien Dönhof und später Kleist errichtet wurden. Die Gräber wurden bereits während der Unruhen von 1905 zerstört, aber 1949 wurden die Särge von den Gräbern in die Kirche gebracht. Die Kirche war ein Beispiel für den kurzzeitigen Barockstil - ihre Schnitzereien wurden von den Holzschnitzern aus Kuldīga und Liepāja angefertigt. Obwohl die Besitzer des Schlosses und der Kirche zu verschiedenen Zeiten von finanziellen Problemen geplagt waren, wurde die Kirche im Laufe ihres Bestehens mehrmals umgebaut. Sie wurde auch im Ersten Weltkrieg in Mitleidenschaft gezogen, woraufhin die Gemeinde das Mauerwerk 1929 wieder aufbaute und 1934 eine Orgel einbaute. Leider wurde die Kirche während des Zweiten Weltkriegs beschädigt und vieles ging verloren. Es ist daher lobenswert, dass vor dem Wiederaufbau der Kirche im Jahr 1933 viele einzigartige Barockskulpturen fotografiert und inventarisiert wurden und sogar in den Archiven des Denkmalamtes landeten. Mit der Errichtung der Mülldeponie und der Vertreibung der Bewohner wurde die Kirche nie restauriert. Heute sind die Kirchenmauern und der Turm zu sehen.

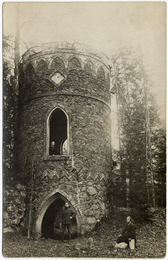

Gedenkstein der sowjetischen Partisaneneinheit "Roter Pfeil"

Die sowjetische Partisaneneinheit wurde am 30. September 1944 gebildet, als 19 Soldaten des deutschen Polizeibataillons 283 unter der Führung von Wladimir Semjonow mit ihren Waffen desertierten. Das Bataillon war 1943 aus Freiwilligen aus der Region Latgale gebildet worden und nahm an den Antipartisanenoperationen der deutschen Besatzungsbehörden in Lettland und Weißrussland teil.

Die Einheit wurde nach ihrem Kommandeur "Semjonow-Einheit" genannt und nahm erst am Ende des Krieges den Namen "Roter Pfeil" an, der bereits nach dem Zweiten Weltkrieg von der sowjetischen Propaganda verbreitet wurde. Im Dezember 1944 zählte die Einheit 300-400 Partisanen. Die meisten von ihnen waren geflohene Rotarmisten, ehemalige Legionäre, darunter auch Kämpfer, die nach der Zerschlagung der Gruppe von General Kurel übrig geblieben waren. Obwohl zu dieser Zeit viele Aufklärungsgruppen der Roten Armee in Kurzeme aktiv waren, vermieden sie eine enge Zusammenarbeit, da die Aktivitäten des Kommandanten der Partisaneneinheit und ihres wichtigsten Kerns in den Reihen der deutschen Polizei zu verdächtig waren. "Die Aktivitäten der Red Arrows waren relativ schlecht organisiert und eher darauf ausgerichtet, das Ende des Krieges abzuwarten. Während ihrer Aktivitäten terrorisierte sie die lokale Bevölkerung in großem Umfang.

Wladimir Semjonow, der erste Kommandeur des Roten Pfeils, ertrank in der Nacht des 10. Dezember 1944, als er knietief den angeschwollenen Fluss Abava überquerte. Sein Leichnam wurde erst im Frühjahr 1945 gefunden und begraben. Im Jahr 1961 wurde er in Kuldīga beigesetzt.

Das Denkmal befindet sich auf dem Ort des ehemaligen Partisanenlagers der Einfheit "Roter Pfeil" und anderer Partisanenlager in der Gegend (ca. 50-70 Personen), das am 7. März 1945 von deutschen Truppen umstellt und versucht wurde, es zu zerstören.

Herrenhaus und Park Remte

Das Schloss Remte (deutsch: Remten) ist ein Herrenhaus in Remte. Die Gebäude und der Park von Schloss Remte sind nationale Denkmäler. Im Herrenhaus ist die Grundschule Remte untergebracht. Das Schloss Remte wurde im Jahr 1800 im Stil des Berliner Klassizismus für den damaligen Gutsbesitzer Graf Karl Medem erbaut.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs war die 19. Division der Lettischen Legion der deutschen Heeresgruppe auf Gut Remte und in seiner Umgebung stationiert.

Virga Manor Antiquitätenlager

Das Gutshaus Virga beherbergt eine Antiquitätensammlung. Hier erhalten Sie einen Einblick in das Leben der Kuren am Ufer der Vārtāja und in Virga, in das Gut Virga und die Familie Baron Nold sowie in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und der sowjetischen Kolchose in Virga. Sie können die Objekte nicht nur betrachten, sondern auch Geschichten über Themen hören, die Besucher interessieren.

Das Gut Virga überstand die Schlacht im Kessel von Kurzeme 1944/45 so gut, dass man bei einem Spaziergang über das Gelände noch immer die Atmosphäre vergangener Zeiten und die Anwesenheit der einstigen Bewohner spüren kann. Ein Moment der Ruhe am Denkmal für den schwedischen König Karl XII., „Karls Stiefel“, oder an einem der eigens dafür eingerichteten Rastplätze in der Nähe des Virgaer Traditionshauses dient nicht nur der Entspannung, sondern erinnert auch daran, dass Karl XII. den Winter 1701 genau hier – in Virga – verbrachte.

In der ehemaligen Herrenscheune, die heute das Haus der Kultur und häuslichen Traditionen der Einheimischen beherbergt, können Sie eine Sauna und Räume für Feierlichkeiten aller Art, einschließlich Hochzeiten, mieten.

Private Militärsammlung in Mundigciems

Private Militärsammlung in Mundigciems. Aivars Ormanis sammelt seit vielen Jahren historische Gegenstände - Militäruniformen, Uniformen, Tarnungen, Kommunikationsgeräte, Haushaltsgegenstände, Schutzausrüstungen aus verschiedenen Epochen und Ländern, die auf den Zweiten Weltkrieg, die Sowjetarmee und die Wiederherstellung des unabhängigen Lettlands zurückgehen.

Die Sammlung wird derzeit nicht gut gepflegt und die Exponate sind in einer ehemaligen Scheune einer Kolchose untergebracht.

Zollhaus Ezere - Sammlung kulturhistorischer und heimatkundlicher Zeitzeugnisse

Das Zollhaus Ezere liegt unweit der Landstraße Saldus-Mažeikiai an der lettisch-litauischen Grenze. Am 8. Mai 1945 wurde in diesem Gebäude von den Befehlshabern der im Kurland-Kessel eingeschlossenen deutschen Heeresgruppe Kurland die Kapitulationsurkunde unterzeichnet. Daher kann man das Ende des Zweiten Weltkrieges in Ezere verorten. Die Ausstellung im alten Zollhaus informiert über die Ereignisse am Ende des Zweiten Weltkrieges sowie über die historische Entwicklung der Umgebung von Ezere von der Vor- und Frühgeschichte bis in unsere Tage. Am Morgen des 7. Mai 1945 stellte der Befehlshaber der Leningrader Front, Marschall L. Goworow, ein Ultimatum an die Befehlshaber der Heeresgruppe Kurland und forderte sie auf, die Waffen niederzulegen. Die Kapitulationsakte wurde am 8. Mai von beiden Seiten unterzeichnet und das weitere Vorgehen vereinbart: die Orte der Waffenübergabe, der Umfang der vorzulegenden Dokumente und Informationen sowie weitere Maßnahmen praktischer Natur.

Karosta orthodoxe St.-Nikolaus-Seekathedrale

Die orthodoxe St.-Nikolaus-Kathedrale am Meer ist die visuelle und spirituelle Dominante von Karosta und steht in starkem Kontrast zu den daneben errichteten Hochhaus-Plattenbauten. Die Kirche wurde nach dem Prinzip der russisch-orthodoxen Kirchen des 17. Jahrhunderts mit einer zentralen und vier Seitenkuppeln entworfen und gebaut.

Eine repräsentative Kathedrale war bereits bei der Planung des Hafenkomplexes durch Zar Alexander III. vorgesehen, doch hatte zunächst die Hafeninfrastruktur Vorrang. Eine provisorische orthodoxe Kirche war von Anfang an im Bereich des Hafenkrankenhauses in Betrieb.

Mit dem Bau der St.-Nikolaus-Seekathedrale wurde 1900 nach einem Entwurf des Architekten Wassili Kasjakow begonnen, der anderen Sakralbauten des Russischen Reiches jener Zeit sehr ähnlich war. Die Kathedrale wurde am 22. August 1903 in Anwesenheit des russischen Zaren Nikolaus II. und seiner Familie eingeweiht. Bis 1915 war die Kathedrale Schauplatz aller feierlichen Veranstaltungen der russischen Armee und Marine, einschließlich des Gottesdienstes des 2. Pazifikgeschwaders im Jahr 1904, bevor es in den Fernen Osten segelte, wo es in der Schlacht von Tsushima zerstört wurde.

Nach 1915, als Liepāja von deutschen Truppen besetzt wurde, behielt die Kathedrale ihren sakralen Status und zum Teil auch ihre Ausstattung, und es wurden dort seltene Gottesdienste abgehalten.

Nach der Besetzung von Liepāja durch die lettische Armee auf dem Gebiet der Karosta diente die Kathedrale bis 1934 weiterhin als orthodoxe Kirche, bis sie in eine lutherische Kirche für die Liepāja-Garnison umgewandelt wurde. Die Kirche wurde umgestaltet, wobei auch die Kreuze ersetzt wurden, und die drei großen Konfessionen - lutherisch, katholisch und orthodox - konnten dort Gottesdienste abhalten. Ein orthodoxer Altar wurde in der Kathedrale beibehalten, und in den späten 1930er Jahren wurde eine in der VEF hergestellte elektrische Orgel für die evangelischen Gottesdienste installiert.

Während der sowjetischen Militärbasis in den Jahren 1939-1941 verlor die Kathedrale ihren sakralen Status, und während des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude auch von verschiedenen deutschen Einheiten genutzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg richteten die sowjetischen Marinestützpunktbehörden in der Kathedrale einen Matronenklub ein, und das Gebäude wurde für seine neue Funktion umgebaut.

Im September 1991, noch zu Zeiten der Russischen Föderation, wurde die Kathedrale unter ihrem historischen Namen restauriert und der orthodoxen Kirche übergeben. Der erste Gottesdienst wurde am 19. Dezember 1991 zu Ehren des Heiligen Nikolaus abgehalten. Im September 2016 wurden die restaurierten Glocken der Kathedrale geweiht.

Gedenkstätte für Hermann Faul

Es befindet sich an der Kreuzung von Landstraßen, die von der Straße von Pienava nach Džūkste abzweigt.

Denkmal für H. Faul und die neun deutschen und lettischen Soldaten, die in der Schlacht vom 27. Dezember 1944 gefallen sind (wahrscheinlich durch einen Volltreffer einer Kanonengranate) und seither als vermisst gelten, da keine sterblichen Überreste, Dokumente oder andere Hinweise auf ihre Identität gefunden wurden.

Gedenkstätte für die Soldaten der Roten Armee "Pieta" in der Gemeinde Nīkrāce

Der sowjetische Soldatenfriedhof befindet sich an der Straße Skrunda - Embute - Priekule, die auf einer Hochebene zwischen den beiden Flüssen Dzelda im Süden und Koja im Norden liegt. Mehr als 3000 Gefallene sind hier begraben.

Schlachten des Zweiten Weltkriegs

Die Rote Armee startete am 27. Oktober 1944 eine Offensivoperation, die heute als 1. Kurland-Bataillon bekannt ist, mit dem Ziel, die deutsche Heeresgruppe "Nord", später in "Kurland" umbenannt, zu vernichten. Bis zum 5. November erreichten die sowjetische 61. Armee und Teile der 6. Gardearmee und der 4. Schockarmee den Fluss Zeld und einige Einheiten der 5. Vor dem nächsten Angriff wurde die 2. Gardearmee der 1. Baltischen Front in diesen Sektor verlegt, um die Eisenbahnlinie Skrunda-Liepaja zu erreichen. Nachdem die erste Invasion gelungen war, wurde der Angriff auf Kuldīga von der 5.

Der Beginn der 2. Kurlandschlacht verzögerte sich witterungsbedingt und begann erst am 19. November. Die Roten Armeen erzielten ihre größten Erfolge in der Nähe des heutigen Brüderfriedhofs, und am Abend des 24. November hatten das 1. und 60. Schützenkorps den Placdarm am Nordufer des Flusses Koj eingenommen. Der Erfolg der Roten Armee endete jedoch dort. Die Heeresgruppe Nord sah die Richtung der sowjetischen Angriffe voraus und konzentrierte hier entsprechende Kräfte, darunter zwei Panzerdivisionen.

Am Abend des 26. November 1944 wurden die Angriffe der Roten Armee gestoppt und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden keine weiteren Versuche unternommen, die deutschen Kräfte in Kurland zu vernichten. In den folgenden Kämpfen ging es darum, die Evakuierung der deutschen Armee aus Kurland zu verhindern.

Südfestung der Festung Liepaja und Denkmal für N. Dedaev, Kommandeur der 67. Schützendivision der Roten Armee

Die südliche Festung von Liepaja befindet sich im südwestlichen Teil von Liepaja, zwischen der Klaipėda-Straße und dem Strand.

Zum Schutz des Hafens von Kaiser Alexander III. wurde eine Festung geplant, die zwei Kilometer von der Südgrenze der Stadt entfernt liegen sollte. Die Festung sollte zwischen dem Liepāja-See und dem Meer, westlich der Mündung des Donnerflusses, errichtet werden, wobei die Stahlbetonbefestigung durch einen Graben verstärkt werden sollte. Obwohl die Befestigungsanlagen fast vollständig fertiggestellt waren, waren die Waffen noch nicht eingesetzt worden. Die errichteten Keller wurden sowohl während des Ersten als auch während des Zweiten Weltkriegs als Lagerräume genutzt. In den 1920er und 1930er Jahren befanden sich verschiedene Fabriken auf dem Festungsgelände. Im Gegensatz zur mittleren Festung und zum Ravelin hat die südliche Festung nie am Krieg teilgenommen, da die Angreifer in allen Kriegen das Ostufer des Liepāja-Sees belagerten und versuchten, in Liepāja zwischen dem Tosmare- und dem Liepāja-See einzudringen.

Nördlich der Südfestung liegt der größte Friedhof von Liepāja, der Zentralfriedhof. Im südlichen Teil des Friedhofs befindet sich ein Friedhof der Roten Armee, auf dem sowjetische Soldaten bestattet sind, die in der Nähe von Liepāja gefallen sind, darunter der Kommandeur der 67. Gewehrdivision, Generalmajor Nikolai Dedajew, der die Verteidigung von Liepāja im Juni 1941 leitete.

Mazbānītis-Wanderweg in Nordkurland

Die Mazbānīte ist die Bezeichnung für einen Zug in Nordkurzeme, der zwischen 1916 und 1963 Passagiere und Güter auf einer 600 mm breiten Schmalspurbahn transportierte. Sie ist ein Erbe der Militärgeschichte aus dem Ersten Weltkrieg und spielte einst eine bedeutende Rolle für den kulturellen und wirtschaftlichen Wohlstand ganz Nordkurzemes, insbesondere aber der livischen Fischerdörfer, indem sie eine Verbindung zwischen den Siedlungen herstellte und Arbeitsplätze schuf.

Der Naturlehrpfad führt von Mazirbe nach Sīkrag entlang der ehemaligen Schmalspurbahnstrecke Stende–Ventspils, die von den Einheimischen auch „Mazbānīša-Strecke“ genannt wird. Der Bau der Bahnlinie begann 1916 und sie war bis 1963 in Betrieb. Die Schmalspurbahn verband die Hafenstadt Ventspils mit den Küstenfischerdörfern Dundags und dem großen Eisenbahnknotenpunkt Stende und trug so zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung der Region zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg bei.

Während der Sowjetzeit war die Küste eine „Sperrzone“, wodurch Küstendörfer wirtschaftlich isoliert wurden und ihre Bevölkerungszahl sank. Auch die Existenz neu errichteter, geheimer Militäranlagen trug dazu bei, dass der Eisenbahnverkehr in den 1960er Jahren eingestellt wurde.

Der Wanderweg besteht aus einer kleinen Schleife von 15 km und einer großen Schleife von 19 km.

GPX-Karte hier verfügbar:

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/mazbanisa-dabas-taka/

Standort "Dunce's Bunker", Gedenktafel "Patriotic Hawks"

Der "Duncs-Bunker" mit der Gedenktafel "Patriotische Falken" befindet sich in der Gemeinde Otaņķu, an dem Ort, an dem sich der erste Bunker der Partisanengruppe der nationalen Widerstandsorganisation "Patriotische Falken" befand.

Im Winter 1945/46 gründeten im Dorf Ķīburi in der Gemeinde Barta drei patriotische Männer unter der Leitung von Alfred Tilib (einem ehemaligen Legionär der 19. SS-Division) die nationale Widerstandsbewegung "Tēvijas Hawks", die bald etwa 200 Mitglieder aus verschiedenen Orten zählte: Liepāja, Aizpute, Nīca, Dunika, Grobiņa, Barta, Gavieze. Diese Bewegung kämpfte für die Befreiung Lettlands.

Der Bunker, in dem die Partisanen untergebracht waren, war 4 x 4 m groß und bestand aus dicken, horizontal verlegten Holzstämmen. Man betrat ihn von oben durch eine Falltür, aus der eine kleine Kiefer herauswuchs, unter der sich eine Leiter befand. Die Luken befanden sich auf zwei Etagen mit jeweils einem Schlafplatz für 7-8 Männer. Leider wurde der Bunker im Jahr 1947 entdeckt und gesprengt.

Heute ist an der Stelle, an der sich der Bunker befand, eine Vertiefung im Boden zu sehen. Die Stätte liegt im Wald und ist jederzeit und ohne Voranmeldung frei zugänglich.

In der Nähe gibt es einen Picknickplatz mit einer Schutzhütte.

Die Gedenktafel wurde am 9. September 2005 enthüllt. Die Granitstele wurde vom lettischen Nationalen Partisanenverband in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nīca, der Forstwirtschaft Barta und der Grundschule Rudes errichtet.

Das Objekt hat den Status eines kulturellen und historischen Denkmals der Region.

Antikensammlung von Otaņķi

Das Museum Otanki befindet sich im Hof der ehemaligen Rude-Schule.

Die Erzählung des Führers über den Duncis Bunker und seine Schöpfer, ihr weiteres Schicksal. Ein Modell des von den Schülern der ehemaligen Rude-Schule erstellten Bunkers (nach eigener Erzählung der Partisanen) und eine räumliche Karte des damaligen Waldgebiets mit markierten Häusern von Unterstützern und Kontakten können eingesehen werden. Bunkerhaushaltsexponate gesammelt.

Voranmeldung per Telefon 26323014 oder E-Mail lelde.jagmina@gmail.com.

Zeugnisse des Zweiten Weltkriegs im Aizvīķi-Park

Der Gutspark Aizvīķi befindet sich in Aizvīķi, Gemeinde Gramzda, nur wenige Kilometer von der litauischen Grenze entfernt.

Im Aizvīķi-Park sind die Standorte von Bunkern und Schützengräben aus dem Zweiten Weltkrieg noch deutlich sichtbar. Eine der Waffenarten war das Raketenwerfersystem „Katyusha“. Mehrere solcher Raketenwerfersysteme befanden sich auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Aizvīķi-Park, und diese Anlagen (Kaponiere) sind in der Natur gut erkennbar.

Dieser einzigartige, von Geheimnissen und Legenden umwobene Waldpark entstand Ende des 19. Jahrhunderts als Aizvīķi-Gutspark, als der Gutsherr von Korf das nahegelegene Hügelland mit einem Kiefern- und Fichtenwald bepflanzte. Später wurden auf dem 40 Hektar großen Gelände Spazierwege angelegt, weitere Baumarten gepflanzt und ein Fasanengehege eingerichtet.

Neben den malerischen Waldlandschaften gibt es auch hölzerne Märchen- und Legendenfiguren sowie Steinskulpturen, die Reisenden von Ereignissen aus der Geschichte von Aizvīķi erzählen und die kulturellen und historischen Stätten im Park kennzeichnen. Der Park ist zudem als „Grüne Zone“ zertifiziert.

Um das kulturelle und historische Erbe des Aizvīķi Manor Parks besser zu erkunden, empfehlen wir die Inanspruchnahme der Dienste eines Führers.

Bunker und Kaponnieren der Roten Armee im Aizvīķi-Park

Der Gutspark Aizvīķi befindet sich in Aizvīķi, Gemeinde Gramzda, nur wenige Kilometer von der litauischen Grenze entfernt.

Im Aizvīķi-Park sind die Standorte von Bunkern und Schützengräben aus dem Zweiten Weltkrieg noch deutlich sichtbar. Ein Bunker der Roten Armee wurde im Park restauriert.

Eine der Waffenarten im Zweiten Weltkrieg war das Katjuscha-Raketenwerfersystem. Mehrere solcher Raketenwerfersysteme befanden sich im Aizvīķi-Park, und noch heute sind diese Anlagen (Kaponiere) in der Natur deutlich sichtbar.

Um das kulturelle und historische Erbe des Aizvīķi Manor Parks besser zu erkunden, empfehlen wir die Inanspruchnahme der Dienste eines Führers.

Denkmal für das Artillerieregiment von Hauptmann J. Ozols

An der Straße Riga - Liepāja in der Gemeinde Džūkste, etwa einen Kilometer von der Gedenkstätte für die Verteidiger von Kurzeme entfernt, wurde eine Gedenktafel für die 7. Batterie der 3. Division unter dem Kommando von Major Jānis Ozols aufgestellt.

Während der Dritten Kurlandschlacht vom 23. bis 31. Dezember 1944 wehrte die III. Division unter Major J. Ozols die überlegenen Angriffe des Feindes ab und verhinderte so einen Frontdurchbruch. In dieser Schlacht bewies Major J. Ozols persönlichen Heldenmut und Führungsqualitäten.

Jānis Ozols (1904-1947) war Offizier der lettischen Armee und der lettischen Legion, Träger der Ehrenschnalle der Armee sowie nationaler Partisan und Opfer sowjetischer Repression.

Militärerbepfad von Misiņkaln

Der Naturpark Misiņkalns befindet sich in der Stadt Aizpute. Misiņkalns ist der höchste Ort in der Stadt Aizpute. Seine Höhe erreicht 95,4 m. Die Spitze bietet einen malerischen Blick auf die Stadt. Mit dem Bau des Naturparks Misiņkalns wurde im 20. Jahrhundert begonnen. anfangs. Die Fläche des Parks beträgt derzeit etwa 28 ha.

Auf dem Territorium des Parks gibt es mehrere Orte und Denkmäler, die mit den Ereignissen des 20. Jahrhunderts verbunden sind - die Gedenkstele der in den lettischen Freiheitskriegen gefallenen Soldaten - die Kavaliere des Lāčpleš-Ordens, der Ort des Holocaust-Mahnmals, die Ort der Erinnerung an die Unterdrückten und die Gedenktafel der gefallenen roten Partisanen.

Im Park können Sie die Pflanzen und Plantagen verschiedener seltener Arten kennenlernen und die unberührte Natur genießen. Derzeit ist der Park von renovierten Wander- und Radwegen durchzogen, und auf dem Territorium des Parks befindet sich eine Motorradstrecke, auf der lettische Motocross-Wettkämpfe stattfinden.

Um das kulturelle und historische Erbe des Gutsparks von Misiņkaln besser kennenzulernen, empfehlen wir Ihnen, die Dienste eines Fremdenführers in Anspruch zu nehmen.

Umbettungsstätte für Holocaust-Opfer

Am 28. Juni 1941 marschierten Nazi-Truppen in Aizpute ein. Bereits Anfang Juli wurden einzelne Juden im Dzirkaļi-Wald und im Stadtpark erschossen, während die übrigen Juden aus der Stadt und der Umgebung verhaftet und in zwei Stadtsynagogen untergebracht wurden.

Der Massenmord an den Juden erfolgte dann im Rahmen zweier Feldzüge.

Heute steht an der Umbettungsstätte ein Denkmal mit einer Inschrift in Hebräisch und Lettisch: „Hier sind die Juden von Aizpute und andere unschuldige Opfer der deutschen Nazis begraben, die 1941 brutal ermordet wurden. Wir werden ihrer für immer gedenken.“

Fabrik "Kurzeme tsela"

In Aizpute gründete Ģertrūde Lindberga im Jahr 1890 eine Kartonfabrik.

Während des Zweiten Weltkriegs befanden sich auf dem Fabrikgelände deutsche Werkstätten zur Reparatur von militärischer Ausrüstung und Waffen.

Nach dem Krieg wurde der Industriekomplex des Bezirks Aizpute gegründet, der landwirtschaftliche Geräte herstellte. Außerdem gab es Webereien, Färbereien und Wollverarbeitungsbetriebe. Später wurde auch eine Möbelwerkstatt eröffnet.

Die Schloss- und Eisenwarenfabrik „Aizpute“ wird in Metallbeschlagfabrik „Kurzeme“ oder MFR „Kurzeme“ umbenannt.

Die MFR "Kurzeme" wurde in eine Aktiengesellschaft "Kurzemes atslėga 1" umgewandelt und begann mit der Herstellung verschiedener Arten von Sondermetallprodukten, die sie bis heute erfolgreich produziert.

Wir empfehlen Ihnen, an einer Führung durch die Fabrik teilzunehmen. In der Fabrik befindet sich die Fotoausstellung „Sowjetisches Aizpute“.

Denkmal für die Sanitäter des Rubenis-Bataillons

Denkmal auf dem Friedhof von Cirkale für die Priester Ārija Stiebriņa und Velta Vaska, die am 9. November 1944 von den Deutschen erschossen wurden. Geschaffen vom Bildhauer J. Karlovs.

Die beiden Frauen wurden am 9. Dezember 1944 von Einheiten der deutschen Wehrmacht erschossen, zusammen mit anderen gefangengenommenen Bewohnern der Gegend von Zlēki, Deserteuren der deutschen Armee oder ähnlichen Personen.

Den Erzählungen zufolge schlossen sich die jungen Frauen freiwillig dem Rubenis-Bataillon an. Sie reisten mit dem Bataillon von Suntaži nach Usma. Während Jekelns Operation „Eichensumpf“ wurden die jungen Frauen jedoch unterwegs verhaftet, zum Haus des Försters von Vēlogi gebracht, verhört und zusammen mit einer kleinen Gruppe anderer Gefangener erschossen. Eine Frau aus Ārija, die in Ārkale lebte, konnte die sterblichen Überreste der beiden Mädchen am Rande des Friedhofs von Ārkale umbetten und pflegte diesen Friedhof während der gesamten sowjetischen Besatzungszeit.

Unter der Führung des Obersten SS- und Polizeiführers im Ostland, SS-Obergruppenführer und Polizeigeneral Friedrich Jeckeln, fand vom 5. bis 9. Dezember eine groß angelegte Operation namens Eichensumpf statt, die sich gegen die Kämpfer der Roten Pfeile und die Gruppe von General Kurel in der Nähe von Abava richtete.

Der Verlauf der Kampagne ist teilweise in einem Bericht vom 31. Dezember 1944 dokumentiert.

Küstenartillerie-Batterie Nr. 2 von Liepāja

Unter den zahlreichen Objekten des Marinemuseums Liepāja ist die Küstenartilleriebatterie Nr. 2 von Liepāja nach wie vor der geheimnisvollste Ort in Liepāja. Die Batterie Nr. 2 war stets mit Munitionsdepots für die Truppen der verschiedenen damaligen Mächte ausgestattet.

Die Batterie Nr. 2 der Festung Liepāja lag weiter von der Küste entfernt und war durch eine hohe Befestigungsmauer geschützt. Sie war mit 16 280-mm-Mörsern des Modells von 1877 bewaffnet. Nach der Demontage der Festung wurden hier Munitionsdepots eingerichtet. Aufgrund der Explosionsgefahr war das Gelände 130 Jahre lang für die Öffentlichkeit gesperrt und bewacht. Heute beherbergt es eine Ausstellung über die Aktivitäten des Hauptquartiers der 1. Kurischen Division von 1919 bis 1940 sowie über fotografische Zeugnisse des 1. Infanterieregiments Liepāja, des 2. Infanterieregiments Ventspils und des Kurischen Artillerieregiments.

Denkmal für das 8. Estnische Schützenkorps der Roten Armee

Das Denkmal für die Soldaten des 8. Estnischen Schützenkorps der Roten Armee befindet sich bei den Ruinen des Halbguts Kaulači etwa 100 Meter südwestlich der Straße.

Am 17. März 1945 begann der letzte Offensivversuch der Roten Armee in Kurland. Die 7. estnische Schützendivision des 8. estnischen Schützenkorps hatte die Aufgabe, die Eisenbahnlinie Riga-Liepaja westlich des Bahnhofs Blidene zu erreichen und den Angriff des 3. mechanisierten Gardekorps in Richtung Gaiki zu sichern. Am Abend des 17. März erreichte das 354. Schützenregiment durch den Wald die Eisenbahnlinie südlich des Halbguts Kaulači und setzte seine Angriffe in nordwestlicher Richtung fort, bis es die Häuser von Pikuliai erreichte. Im Halbgut Kaulači und weiter nordöstlich befanden sich die deutschen Burg-Stellungen, die von einzelnen Einheiten der 329. Infanterie-Division verteidigt wurden. Den ganzen Tag des 18. März wurden die Angriffe des 354. Schützenregiments erfolglos fortgesetzt.

Am Abend des 18. März wird das 354. Schützenregiment durch das 27. Die Vorhut der 7. mechanisierten Brigade des 3. mechanisierten Gardekorps, das 1. motorisierte Bataillon mit einer Panzerkompanie, sollte ebenfalls für den Angriff eingesetzt werden. Am Abend des 19. März eroberten die Sowjets in einem konzentrierten Angriff das Halbmausoleum Kaulauchi und nahmen einen Teil der von den Deutschen errichteten Verteidigungslinie auf der dominierenden Anhöhe ein.

Bis Ende März 1945 wurden die Angriffe des 8. estnischen Schützenkorps und des 3. mechanisierten Korps in Richtung Wikstraute und Remte fortgesetzt, jedoch ohne Erfolg.

Während der Kämpfe beherbergte das Halbschloss Kaulači verschiedene Ebenen von Hauptquartieren, und im Mai 1975 wurde an dieser Stelle ein Gedenkstein enthüllt.

Das steile Ufer von Staldzene, von dem aus 1944 der Flüchtlingsbootverkehr nach Schweden stattfand.

Im Jahr 1944 gab es einen regen Flüchtlingsbootverkehr von den Klippen von Staldzene zu den Küsten Schwedens.

Ž. Lapuķis' Erinnerungen an die Begegnung mit Dr. E. Bakusis:

„Eines Nachmittags kam ein örtlicher Polizist zu mir und teilte mir leise mit, dass in der Nacht in der Nähe des Dorfes Staldzene am Koku-Gebirge ein Boot aus Schweden erwartet würde, um Flüchtlinge aufzunehmen. Meine Aufgabe war es, mit einer Gruppe von Wachleuten meiner Einheit dorthin zu kommen, um den Ort zu bewachen und gegebenenfalls beim Transport der Flüchtlinge zum Motorboot zu helfen. […] Nicht weit vom Meer entfernt stand plötzlich ein Mann vor uns auf dem Seil. Er trug einen grauen Halbmantel mit hochgeschlagenem Kragen und eine tief ins Gesicht gezogene Jockeymütze. Er sagte leise „Guten Abend“ und fragte: „Ist das der Weg nach Lošupi?“ Das war das Motto der schwedischen Reiter dort. Er sagte, er sei in einer besonderen Mission hier, wolle aber gleichzeitig seine Familie sicher nach Schweden bringen. Dann, zu meiner großen Überraschung, zog er unseren Forstplan aus der Tasche. In der Dämmerung begann ich, das Gesicht des Fremden zu beobachten und erkannte ihn bald. Es war Bakūzis, der Leiter der Forstwirtschaftsabteilung. […] Es näherte sich Mitternacht, als wir in der Ferne einen schwarzen Punkt auf dem Meer sahen. Wir gaben das vereinbarte Signal mit einer Taschenlampe und wiederholten es mehrmals. Nach kurzer Zeit kam dieselbe Antwort von dem schwarzen Punkt, nur dass es nicht von einer Taschenlampe kam, sondern vom Lichtstrahl eines Kriegsschiffs. Uns wurde klar, dass das Boot in dieser Nacht nicht mehr erwartet wurde und sich die Flüchtlingsgruppe auflöste. Bakūzis lud uns beide und den Kompaniechef ein, bei seiner Familie zu übernachten. Wir fanden sie in einer Mulde in den Dünen unter einer dichten Tanne. Dort, im grünen Moos, mit ihren Köpfen Auf einem weißen Kissen lagen die drei Kinder der Familie tief schlafend, neben ihnen saß die fürsorgliche Mutter mit einem weißen Kopftuch. Der Vater hatte eine Flasche geholt, und die Mutter bot ihnen belegte Brote an. Mit ihrer lettischen Herzlichkeit schienen sie die wahren Eltern des Hauses zu sein, die in dieser regnerischen Herbstnacht unter der Tanne ihrer Heimat ihr Zuhause gefunden hatten. Auf der einen Seite rauschte das Meer, auf der anderen erhob sich ein Waldmassiv, und schwere Regentropfen fielen langsam durch die Zweige der Tanne. Wir leerten die Flasche, lehnten aber die Brote ab, denn wir wussten, dass sie sie selbst dringender brauchten.

Gedenkstein für die Verteidiger der Festung von Kurzeme

Gelegen in der Region Tukums, an der Autobahn A9, 500 m von der Abzweigung nach Lesteni in Richtung Riga entfernt.

Das Denkmal wurde 1991 in der Nähe der Häuser von Rumbu errichtet, die Schauplatz heftiger Kampfhandlungen waren. Es ehrt die Verteidiger der „Festung Kurland“, die im Zweiten Weltkrieg gegen die Rote Armee kämpften. Die Kämpfe waren von Bedeutung, da sie die vollständige Besetzung Lettlands durch die Rote Armee vorübergehend unterbrachen. Etwa 300.000 Letten emigrierten, um den Verbrechen des Sowjetregimes an der Zivilbevölkerung zu entkommen.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte sich auf dem Gebiet Lettlands eine besondere Situation entwickelt. Deutsche Truppen waren in Kurland stationiert, das die Rote Armee zu vernichten oder an Kämpfen in Ostpreußen und um Berlin zu hindern versuchte. Die Kampfhandlungen in Kurland von 1944 bis 1945 werden gemeinhin als „Festung Kurland“ bezeichnet. Die „Schlacht um Kurland“ war der Kampf der deutschen Wehrmacht gegen die massiven Angriffe der Roten Armee. Die Festung Kurland hörte kurz nach der Kapitulation Deutschlands auf zu existieren.

Heute können Sie die Gedenkstätte und Ruhestätte besuchen, die seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Lettlands bei lettischen Legionären sehr beliebt war.

„Bambaļi“-Häuser – eine der wichtigsten Unterkünfte für Bootsflüchtlinge

Die restaurierten „Bambaļi“-Häuser in Ošvalki, Gemeinde Jūrkalne, die 1944 einer der wichtigsten Unterbringungsorte für Bootsflüchtlinge an der Küste Kurlandes waren.

Erinnerungen des Bootsflüchtlings Kārlis Draviņš: „Die „Bambaļi“ waren alte, kleine, sehr heruntergekommene Häuser in der Gemeinde Jūrkalne, etwa 40 Kilometer von Ventspils entfernt. […] Kleine Felder erstreckten sich in einem feuchten Gebiet, doch auf der anderen Seite schmiegte sich eine alte, überwucherte Düne darum. Dahinter gurgelte das Meer – die Häuser lagen direkt am Wasser. Auf der anderen Seite, einen halben Kilometer entfernt, verlief die Straße Pāvilosta-Užava, aber der Weg zu den Häusern war schwer befahrbar, weshalb die Deutschen hier nicht regelmäßig zu Gast sein konnten. Der Warteplatz für die Boote war leicht zugänglich – eine kleine Waldlichtung an einem hohen Ufer. […]“

Die Besitzerin von „Bambaļi“ und ihre Gruppe, die ebenfalls auf die „Bewegung des Wassers“ warteten, lebten in zwei Zimmern mit Meerblick. Die Flüchtlingsgruppe hingegen wohnte am anderen Ende des Hauses, ebenfalls in zwei Zimmern. Sie teilten sich die Küche. Der Flur zwischen den beiden Enden war vollgestopft mit den Habseligkeiten der Flüchtlinge. Die Zimmer waren mit Stroh ausgekleidet, das an den Wänden entlang verstreut war. Auf jeder Seite des Zimmers stand ein Bett, in dem eine Mutter mit ihren Kindern schlief. Tagsüber wurden die Strohbetten mit Laken oder Ähnlichem abgedeckt. Sie kamen heraus, um darauf zu sitzen oder zu schlafen, da es keine andere Unterkunft gab. […] Die Tage vergingen eintönig, einer nach dem anderen. Sie standen auf Kommando auf, ohne Eile. Nach dem gemeinsamen Frühstück spielten einige Karten, andere versuchten sich in der Wahrsagerei, wieder andere im Lesen. Manche mussten Hausarbeiten erledigen – Holz und Wasser holen.

Dauerausstellung des Heimatmuseums Pāvilosta

Das Heimatmuseum von Pāvilosta zeigt die Ausstellung „Pāvilosta – Leben im Sperrgebiet“. Sie informiert über die Gebietsverwaltung, das grenznahe Sperrgebiet, die Fischereikolchose, Kultur und Alltagsleben in den Jahren der sowjetischen Besatzung. Darüber hinaus wurde eine an Emotionen reiche zweisprachige interaktive digitale Ausstellung sowie eine audiovisuelle Installation mit einem Film über Pāvilosta zusammengestellt. Eine neue Ausstellung läuft unter dem Namen „Goldene Sandkörner von Pāvilosta“. Die digitale Ausstellung informiert über die Geschichte und die Entstehung von Pāvilosta sowie die wichtigsten Ereignisse von 1918 bis heute. Dem militärhistorischen Erbe widmet sich der Ausstellungsteil über die lettischen Freiheitskämpfer des Unabhängigkeitskrieges und die Zeit der sowjetischen Besatzung.

Denkmal zur Erinnerung an jene Menschen, die im Herbst 1944 über die Ostsee nach Schweden flohen

Die Gedenkstätte befindet sich auf der Landzunge von Puise, direkt an der Ostsee.

Im Jahr 1944 flohen fast 80.000 Menschen vor der einmarschierenden Roten Armee in den Westen, viele von ihnen auf dem Seeweg. Das Denkmal wurde von Aivar Simson zum Gedenken an diesen großen Exodus geschaffen. Die Idee stammte von Heidi Ivask, die einst selbst am Strand von Puise auf dem Arm ihrer Mutter zusammen mit Hunderten von anderen Flüchtlingen auf ein Boot wartete. Die Gedenkstätte wurde unter der Schirmherrschaft der Organisation "Eesti Memento Liit" errichtet.

Das Gebäude der Landwirtschaftsakademie in Jelgava in der Lielāja-Straße 2, in dem Mitglieder des Lettischen Zentralrats in den Jahren 1943-1944 arbeiteten.

Mehrere Mitglieder der akademischen Einheit „Austrums“ und des Zentralrats von Lettland, die am 13. August 1943 heimlich in Riga gegründet worden waren, arbeiteten 1943/44 an der Landwirtschaftlichen Akademie in Jelgava (Mītava) (heute Lettische Universität für Biowissenschaften und Technologien) – darunter die Professoren Rūdolfs Markuss, Andrejs Teikmanis und Alfrēds Tauriņš sowie weitere Lehrkräfte. Am 10. März 1944 druckte Vilis Eihe, ein Assistenzprofessor der Landwirtschaftlichen Akademie, zusammen mit seiner Frau Aleksandrs und seinem Assistenten Hermanis Zeltiņš in Jelgava mit einem Vervielfältigungsgerät die illegale Zeitung der LCP, „Jaunā Latvija“. Sie berichtete über die internationale Lage Lettlands und legte weitere Leitlinien für das politische Leben Lettlands fest. Unter den 188 lettischen sozialpolitischen Aktivisten, die in dem Memorandum der LCP vom 17. März 1944 die Notwendigkeit der Wiederherstellung einer unabhängigen und demokratischen Republik Lettland auf der Grundlage der Verfassung von 1922 zum Ausdruck brachten, befanden sich die akademischen Mitarbeiter der Landwirtschaftsakademie in Jelgava – die Professoren Jānis Vārsbergs, Pāvils Kvelde, A. Teikmanis und R. Markuss.

Gedenkstein für das Freiwilligenbataillon Bauska im Jumpravmuiža-Park der Gemeinde Mežotne

Die Gedenkstätte für das Freiwilligenbataillon Bauska im Jumpravmuiža-Park wurde 1990 auf Initiative von Imants Zaltiņš, einem ehemaligen Soldaten dieses Bataillons, errichtet. Sie befindet sich an der Stelle, wo lettische Soldaten Ende Juli 1944 die ersten Einheiten der Roten Armee am Überqueren des Flusses Lielupe hinderten. Eine weiße Marmortafel mit der Inschrift „Am 28.7.1944 befand sich hier der Gefechtsstand des Freiwilligenbataillons Bauska“ ist an einem grob behauenen Felsblock angebracht. Ursprünglich befand sich anstelle der Marmortafel eine Bronzetafel mit einer Inschrift, die jedoch in den 1990er Jahren von Metalldieben gestohlen wurde.

Ende Juli 1944, als sich die sowjetischen Truppen Bauska näherten, befanden sich keine nennenswerten deutschen Streitkräfte mehr in der Stadt, die sich bis vor Kurzem weit im Hinterland befunden hatte. Der sofortige Fall Bauskas wurde durch das entschlossene Eingreifen von Major Jānis Uļuks, dem Leiter des Bezirks Bauska und Kommandeur des Garderegiments, verhindert. Er hatte Ende Juli das Freiwilligenbataillon Bauska aufgestellt, bestehend aus Angehörigen der Garde des 13. Garderegiments Bauska, Polizisten und Freiwilligen. Das Bataillon bezog Verteidigungsstellungen am Ufer der Lielupe in Jumpravmuiža gegenüber der Insel Ziedoņi und musste bereits am ersten Tag gegen die angreifende Rote Armee kämpfen. Während der Kämpfe schloss sich dem Bataillon auch eine Gruppe litauischer Polizisten an, die sich von Litauen nach Lettland zurückgezogen hatten. Viele Litauer fielen im Kampf, weil sie tapfer und ohne Rücksicht auf Verluste kämpften. Als erstes Opfer wurde ein litauischer Polizeihauptmann getötet, der direkt dort im Jumpravmuiža-Park neben den Gräbern deutscher Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg begraben wurde.

Denkmal für die Verteidiger von Bauska gegen die sowjetische Besatzung im Jahr 1944 im Garten der Evangelisch-Lutherischen Heiliggeist-Kirche

Im Garten der Evangelisch-Lutherischen Heilig-Geist-Kirche in Bauska wurden die Verteidiger von Bauska – lettische Soldaten – während der Kämpfe von 1944 beigesetzt. Während der sowjetischen Besatzung befanden sich hier Spielplätze für einen Kindergarten. Am 9. November 1996 wurde im Kirchgarten ein Gedenkstein des Bildhauers Mārtiņš Zaurs enthüllt. Die Inschrift auf dem grob bearbeiteten roten Stein unter dem Ärmelabzeichen der Lettischen Legion – einer rot-weißen Darstellung des Schildes – lautet: „Es lebe Lettland! Den Verteidigern von Bauska im Jahr 1944.“ Der Gedenkstein wurde auf Initiative des Lettischen Nationalen Soldatenverbandes und der Bauskaer Ortsgruppe der Organisation „Daugavas Vanagi“ errichtet. Finanzielle Unterstützung kam von der Stadt und dem Landkreis Bauska. Neben dem Stein befindet sich ein weiß gestrichenes Holzkreuz, unter dem eine rot-weiß-rot bemalte Nachbildung des Legionärsschildes angebracht ist, und noch tiefer befindet sich eine rosa Granittafel mit der Inschrift: „Hier ruhen die Legionäre, die heldenhaften Verteidiger von Bauska, 28. Juli 1944 – 14. September 1944“.

Der Brüderfriedhof für lettische Soldaten, die 1944 bei der Verteidigung von Bauska gegen die sowjetische Besatzung gefallen sind, befindet sich auf dem Butki-Friedhof der Gemeinde Codes.

Die Gedenkstätte auf dem Friedhof von Butki entstand, nachdem die Ortsgruppe Bauska des Umweltschutzvereins im Herbst 1988 die Gräber von etwa 30 lettischen Soldaten, die 1944 in den Kämpfen um die Verteidigung von Bauska gefallen waren und in zwei Kolonnen bestattet waren, gereinigt und beschlossen hatte, ein Denkmal zu errichten. Es folgte eine Spendenaktion für den Bau des Denkmals. Das aus rotem Granit gefertigte Denkmal, das den hier begrabenen Soldaten des Freiwilligenbataillons Bauska gewidmet war, wurde am 25. November 1989 enthüllt, jedoch bereits in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember 1990 von der sowjetischen Besatzungsarmee gesprengt. 1992 wurde anstelle des Denkmals ein massives Holzkreuz errichtet. Am 13. Oktober 2002 wurde ein neues Granitdenkmal, ähnlich dem zuvor zerstörten, enthüllt, das die Inschrift trägt: „Für die Freiheit Lettlands – Gefallene von 1944“.

Gedenktafel für die Widerstandskämpfer der 1. Sekundarschule von Jelgava, die vom sowjetischen Besatzungsregime unterdrückt wurden, in der Akademijas-Straße 10

Eine Gedenktafel für die Mitglieder der vom kommunistischen Regime unterdrückten Jugendwiderstandsorganisation der 1. Sekundarschule Jelgava (ehemals Hercogs-Pēteris-Gymnasium) wurde am 24. Oktober 1996 von der Jelgava-Ortsgruppe des Lettischen Verbandes Politisch Unterdrückter angebracht. Ursprünglich befand sich die Tafel im Inneren des Ģ.-Elias-Jelgava-Museums für Geschichte und Kunst, wurde aber nach der Renovierung der Fassade und der Räumlichkeiten in den Jahren 2007–2008 an die Außenwand des Museums rechts vom Haupteingang verlegt, neben Gedenktafeln für andere historische Persönlichkeiten. Der auf der Gedenktafel eingravierte Text lautet: „Am 26. Oktober 1940 wurden Schüler des Hercogs-Jēkabs-Gymnasiums verhaftet und nach Sibirien deportiert – Mitglieder der antisowjetischen Bewegung „Freies Lettland“ T. Bergs, V. Einfelds, A. Engurs, A. Gaišs, J. Jegermanis, I. Kārkliņš, I. Leimanis, J. Liepiņš, O. Ošenieks, A. Saldenais, F. Skurstenis, V. Treimanis, A. Valkīrs, J. Valūns.“

Die studentische Widerstandsorganisation „Freies Lettland“ in Jelgava wurde am 30. September 1940 von sechs Elftklässlern der 1. Mittelschule Jelgava in der Wohnung von Fričas Skurstenis in der Slimnīcas-Straße 11-4 heimlich gegründet. Die Organisation wurde von Juris Valūns geleitet und zählte etwa 20 Mitglieder. Sie trafen sich in illegalen Versammlungen, um die Struktur und die Aktivitäten der Organisation zu besprechen. Die Jugendlichen druckten den antisowjetischen Slogan „Bereitmachen!“, von dem am 14. Oktober 100 Exemplare in der Stadt verteilt wurden. Vom 25. Oktober bis zum 6. November 1940 verhafteten sowjetische Sicherheitsbehörden dreizehn Schüler der 1. Mittelschule Jelgava, die im Gefängnis von Jelgava inhaftiert und lange verhört wurden. 1941. Im Jahr 1942 wurden die Inhaftierten in die UdSSR gebracht, wo sie am 7. Februar 1942 von einer Sondersitzung des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten der UdSSR zu zehn Jahren Haft verurteilt wurden. Nur Voldemārs Treimanis überlebte und kehrte nach Lettland zurück, während die anderen Mitglieder der Widerstandsorganisation der 1. Mittelschule von Jelgava in den Jahren 1942/43 in Gulag-Lagern starben.

Denkmal für die Befreier von Jelgava „Lāčplēsis“

Das Denkmal für die Befreier von Jelgava „Lāčplēsis“ befindet sich in Jelgava, im Stacijas-Park, gegenüber dem Bahnhof. Es wurde am 22. Juni 1932 in Anwesenheit des lettischen Präsidenten A. Kviesis eröffnet und zum Gedenken an die Befreiung von Jelgava am 21. November 1919 während des lettischen Unabhängigkeitskrieges errichtet. Im Jahr 1940, während der ersten sowjetischen Besatzungszeit, blieb das Denkmal unverändert. Als 1941 die sowjetischen Besatzer durch die deutsche Besatzungsmacht abgelöst wurden, gefiel dem Leiter der deutschen Besatzungsverwaltung, von Medem, der nach Jelgava zurückgekehrt war (seine Vorfahren waren die ursprünglichen Erbauer der Burg Jelgava), die unmissverständliche Symbolik des Denkmals nicht. Am 31. Oktober 1942 wiesen die deutschen Besatzungsbehörden den Autor des Denkmals, Kārlis Jansons, an, ein Bildnis eines deutschen Ritters zu schaffen.

Im Jahr 1950 ordnete die sowjetische Besatzungsmacht die Zerstörung des Denkmals an. Mit Hilfe eines Traktors wurde Lāčplēsis von seinem Sockel gestoßen, zertrümmert und es wurde versucht, es in einem Steinbrecher vollständig zu zerstören. Lāčplēsis erwies sich jedoch als so hart, dass der Steinbrecher zerbrach. Der unversehrte mittlere Teil des Denkmals wurde heimlich auf dem Gelände des Kindergartens in der Erde vergraben.

Im Jahr 1988 wurde ein Fragment des Denkmals gefunden, das sich heute vor dem G. Eliass-Museum für Geschichte und Kunst Jelgava befindet. Das Denkmal wurde restauriert und am 21. November 1992 eingeweiht. Der Autor ist der Bildhauer Andrejs Jansons, der das von seinem Vater Kārlis Jansons geschaffene Denkmal wiederhergestellt hat.

Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs in Ančupāni

Das Denkmal befindet sich in Ančupāni, Bezirk Rēzekne. Es wurde geschaffen, um der Tragödie von Audriņi zu gedenken – der Vernichtung der Zivilbevölkerung während der deutschen Besetzung durch Nazis, die 1942 im Dorf Audriņi, Gemeinde Makašāņi, Kreis Rēzekne, stattfand.