Sowjetische Militärstützpunkte in Lettland

IV Die sowjetische Besatzung und der Kalte Krieg

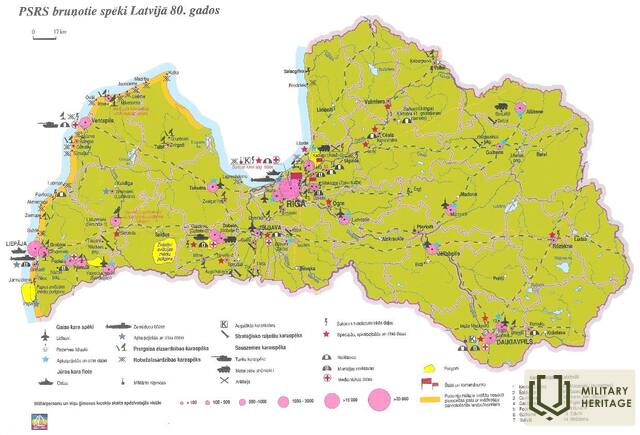

Insgesamt waren in Lettland rund 400 Einheiten sowjetischer Truppen in etwa 500 Einrichtungen stationiert, was einer Gesamtzahl von mehr als 50.000 Militärangehörigen entsprach.

Weitere Informationsquellen

Buch „Lettland – unter der Herrschaft des sowjetischen Militärs“

Die Lettische Gesellschaft für Besatzungsforschung (LOIB) hat ein gemeinsames Werk von drei Autoren veröffentlicht – Lettland unter sowjetischer Militärherrschaft, 1939–1999.

Das Buch beschreibt, wie die Besetzung Lettlands vonstatten ging, wie sowjetische Armeeeinheiten auf lettischem Gebiet stationiert wurden, wie Lettland mit sowjetischen Militärbasen überschwemmt wurde und welche Verluste die Besetzung für Lettlands Wirtschaft und Ökologie mit sich brachte.

Die Autoren erläutern die rechtlichen Aspekte der Besatzung und wie die Lettland während der sowjetischen Besatzung entstandenen Verluste berechnet werden können. Die Publikation enthält eine Karte Lettlands, auf der die Standorte der größten sowjetischen Militärbasen auf lettischem Gebiet verzeichnet sind.

Das Buch „Lettisch-UdSSR Militärstützpunkt. 1938-1998: Materialien und Dokumente über die Präsenz der Sowjetarmee in Lettland und ihren Abzug“

Das Buch fasst Materialien und Dokumente zur Stationierung und Präsenz der sowjetischen Armee und ihrer Waffensysteme in Lettland von 1939 bis 1998 zusammen, dem Jahr, in dem die letzte russische Militäreinrichtung in der Republik Lettland – die Radarstation „Dnepr“ in Skrunda – ihren Betrieb einstellte. Die Autoren waren eng in den Abzugsprozess der Sowjetarmee eingebunden und können daher Informationen aus erster Hand liefern. So leitete beispielsweise Ilgonis Upmalis das dem russischen Militär unterstehende Kontrollbüro für den Abzug der Streitkräfte, und J. Dinevičs, Abgeordneter des lettischen Parlaments und Staatsminister, führte die lettische Delegation bei den zwischenstaatlichen Verhandlungen an. Die Autoren geben einen Einblick in den Einmarsch der Sowjetarmee in Lettland und ihren Verbleib dort und konzentrieren sich detaillierter auf den Abzug der russischen Armee, der Nachfolgerin der ehemaligen sowjetischen Armee. Das Buch enthält zahlreiche Dokumente und deren Faksimiles, Fotografien, umfangreiches Bildmaterial sowie ein Personenregister.

Ihre Kommentare

Lieber Chris, vielen Dank für deinen Kommentar. Es gab einen Fehler in den Übersetzungen, den wir korrigiert haben. Herzliche Grüße, „Lauku ceļotājs“

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

Frühere sowjetische Garnison in Mežgarciems

Eine Garnisonssiedlung der früheren sowjetischen Armee befindet sich in Mežgarciems im Landkreis Ādaži unweit der Landstraße P1. Auf dem einstigen Gelände der Luftabwehrtruppen der Sowjetarmee, das auch über einen Ausbildungsstützpunkt der Streitkräfte verfügte, sind heute Informationstafeln aufgestellt. Besucher können das Gelände des ehemaligen Armeestützpunktes erkunden. Auf Landkarten aus der sowjetischen Besatzungszeit sucht man Mežgarciems vergeblich. Nichts deutete auf ein für sowjetische Militärangehörige errichtetes Garnisonsstädtchen und den Luftabwehrstützpunkt hin. Nach dem Zweiten Weltkrieg setze eine rasche und umfangreiche Bautätigkeit zur Unterbringung der in Lettland stationierten sowjetischen Truppenteile ein. Die Militärstützpunkte dieser ausländischen Armee waren wie ein Staat im Staat. In fast allen Regionen Lettlands waren Truppenteile stationiert. Einen besonders privilegierten Teil der Gesellschaft bildeten pensionierte sowjetische Militärangehörige und deren Familien. Sie mussten bevorzugt mit Wohnraum versorgt werden. Viele ehemalige Offiziere wählten lettische Städte als Alterswohnsitz, weil hier der Lebensstandard höher war als andernorts in der Sowjetunion. Die Präsenz der sowjetischen Armee in Lettland und die gleichgültige Haltung des Regimes gegenüber Lettland und seiner einheimischen Bevölkerung manifestierte sich am deutlichsten in kriminellen Machenschaften, imperialem Gehabe und Rücksichtslosigkeit von Militärangehörigen. Der sorgfältig gepflegte Mythos vom „glücklichen Leben in Sowjetlettland“ und der „Sowjetarmee als Befreier“ war in Wirklichkeit wie ein „Leben auf dem Pulverfass“.

Militärstützpunkt der sowjetischen Armee in Pāvilosta - aktives Erholungszentrum

Während der Sowjetzeit war hier eine Grenzschutzeinheit stationiert, andere Einheiten der sowjetischen Armee - Verbindungsoffiziere und eine Boden-Luft-Raketenbasis - befanden sich einige Kilometer entfernt im Wald. Nach der Unabhängigkeit war dort die lettische Armee stationiert.

Der ehemalige Militärstützpunkt der Sowjetarmee ist heute ein Erholungs-, Freizeit- und Campingzentrum - für die persönliche Entwicklung im Umgang mit der Natur und den Menschen in der Umgebung.

Ein Ort der Erholung und Unterkunft sowohl für Touristengruppen als auch für Familien. Zimmer, Duschen, WC, Kamine, großzügiges Gelände für Aktivitäten, Naturgeräusche. Reservieren Sie im Voraus unter der Telefonnummer +371 26314505.

Leuchtturm Akmensrags und Schicksal von "Saratov"

Der Leuchtturm gehört zur Gemeinde Saka und liegt etwa 10 km südwestlich von Pāvilosta. Er ist über eine Wendeltreppe zu erreichen und bietet einen Rundblick auf das Meer und die umliegenden Wälder. Der heutige 37 m hohe Leuchtturm wurde 1921 errichtet, nachdem der Vorgängerbau im Ersten Weltkrieg zerstört wurde.

Der Leuchtturm von Akmenrags ragt in seiner Bedeutung über alle anderen Leuchttürme Lettlands hinaus – steht er doch an einer der gefährlichsten Stellen für die Schifffahrt an der gesamten Ostseeküste. Sein Leuchtfeuer markiert eine etwa zwei Seemeilen bzw. 3,7 km lange steinige Sandbank, die sich in nordwestlicher Richtung im Meer erstreckt. Die Wassertiefe beträgt hier nur etwas mehr als zwei Meter. Der Leuchtturm steht an seiner ursprünglichen Stelle, aber die Küstenlinie hat sich ihm bis heute immer mehr angenähert. Obwohl hier seit 1879 ein Leuchtfeuer die Schifffahrt warnt, hat Akmensrags schon mehrere Schiffsunglücke erlebt. Das meiste Aufsehen erregte im September 1923 das Aufsetzen des lettischen Dampfers „Saratow“ auf die Sandbank. 1919 während des lettischen Unabhängigkeitskrieges hatte die Provisorische Regierung Lettlands kurzzeitig Zuflucht auf eben diesem Dampfer gesucht. In Akmensrags lag früher eine Einheit der sowjetischen Grenztruppen. Gebäude aus jener Zeit sind noch heute vorhanden.

Schießplatz Zvārde und ehemaliger sowjetischer Militärstützpunkt "Lapsas"

Der Stützpunkt der Deponie befindet sich etwa 2 km östlich des Gutes Striķu an der Straße Saldus-Auce. Der ehemalige sowjetische Militärflugplatz (Militäreinheit Nr. 15439) in Zvārde befindet sich südlich von Saldus. Auf dem Gelände des Flugplatzes befinden sich mehrere Sehenswürdigkeiten - die Ruinen der Kirchen von Zvārde und Ķerkliņi, der zerstörte Rīteļi-Friedhof, der Beobachtungsposten des Flugplatzes, der so genannte "Offizierskurgan" und der ehemalige Flugplatzpersonalstützpunkt und Schießplatz "Lapsas".

Der Flugplatz Zvārde erforderte eine Einheit von etwa einer Kompanie zur Wartung des Flugplatzes - zur Aufstellung von Zielscheiben, zur Reparatur von Schäden, zur Bewachung des Flugplatzes und zur Koordinierung von Flügen. Sie war bis zum Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des Hauses "Lapsas" stationiert. Mit dem Bau des Flugplatzes wurden auch Kasernen, Transporthallen, ein Flugkontrollturm und ein Schießplatz für das Ausbildungspersonal errichtet.

Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Lettlands war hier das Ausbildungszentrum der Verteidigungsstreitkräfte von Zvārde untergebracht. Seit 2007 befindet sich das Gelände im Besitz der Gemeinde und wird von mehreren Jagdkollektiven gepachtet. In der ehemaligen Kaserne ist eine Ausstellung über die Geschichte der Gemeinde Zvārde untergebracht.

Olmaņi-Batterie Nr. 456 (sowjetischer Militärstützpunkt "Krasnoflotska")

Die ersten Küstenschutzbatterien zur Verteidigung der Irbe-Straße wurden ab 1912 gebaut, als der Plan für die Minen-Artillerie-Stellungen der Baltischen Flotte genehmigt wurde, der mehrere Küstenschutzbatterien und Seeminenverlegungsstifte vorsah.

Die Stellung in der Straße von Irbe war die am weitesten südlich gelegene und hatte die Aufgabe, jeden feindlichen Zugang zum Rigaer Meerbusen zu blockieren. Das Hauptaugenmerk lag auf den Seeminen, von denen während des Ersten Weltkriegs Zehntausende von Schiffen der Baltischen Flotte in der Irbe-Straße verlegt wurden. Erst 1916 wurde mit dem Bau von Küstenschutzbatterien an der Südspitze der Insel Saaremaa, dem Kap Sirves, begonnen. Insgesamt wurden sieben Batterien gebaut, wobei die Batterie 43 mit 305-mm-Geschützen ausgestattet war. An der lettischen Küste der Meerenge von Irbe wurden keine Verteidigungsbatterien gebaut.

Sowjetischer Grenzschutzposten in Jūrmalciems

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Lettland verschiedene Verbote in Grenz- und Küstengebieten. Ab dem 19. Juni 1945 wurden den Fischern Anlegestellen zugewiesen, die mit Stacheldraht umzäunt waren und von Patrouillen und Wachtürmen bewacht wurden. Am 4. September 1946 wurden die Sperrzonen der Küstenwache an der Westgrenze der LSSR eingeführt.

Im Dorf Jūrmalci steht ein ehemaliger Grenzkontrollposten, ein Turm und ein Traktor, der stolz am Strand schaukelt! Wie er dorthin gekommen ist, muss man die örtlichen Führer fragen!

Ein fabelhaft schöner und interessanter Ort - sowohl mit seiner Aura aus der Sowjetzeit als auch mit dem Charme der Meeresküste.

Ehemalige Raketenbasis der Sowjetarmee "Raketnieki"

Die Gebäude des ehemaligen sowjetischen Armeestützpunkts sind baufällig, aber auf dem Gelände gibt es eine Autostraße. Das Gebiet kann zu Fuß erkundet werden, aber gutes Schuhwerk gegen Schlamm und Sand ist erforderlich.

Wachturm der Grenzwache in Salacgrīva

Das Gebäude befindet sich in Salacgrīva, in nordöstlicher Richtung, 1 km von der Brücke über den Fluss Salaca entfernt.

Der sowjetische Militärstützpunkt in Salacgrīva war einer der ehemaligen Standorte der Besatzungstruppen. Dort befand sich eine relativ kleine Luftverteidigungseinheit, die 1992 als erste Militäreinheit Lettland verließ. In dieser Zeit kam es in Lettland zu groß angelegten Plünderungen, nachdem der lettische Staat den russischen Forderungen nachgegeben und den Abzug der Besatzungstruppen aus dem Gebiet gefordert hatte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Sowjetarmee ihren rasanten und ambitionierten Ausbau militärischer Anlagen auf lettischem Gebiet fort. Die Militärbasen glichen einem Staat im Staate. Man geht davon aus, dass das besetzte Lettland zum am stärksten militarisierten Ort der Welt wurde und im Kriegsfall vollständig zerstört worden wäre. Kriminelle Verbrechen, imperialistisches Gebaren und Willkür prägten die Präsenz der Sowjetarmee in Lettland am deutlichsten. Der sorgsam gepflegte Mythos vom „glücklichen Leben im sowjetischen Lettland“ und der Sowjetarmee als „Befreier“ entpuppte sich in Wirklichkeit als „Leben auf einem Pulverfass“. Nach der Wiedererlangung der lettischen Unabhängigkeit verließ die ausländische Armee das Land erst 1994, doch Zehntausende pensionierte sowjetische Militärangehörige und ihre Familien blieben in Lettland.

Heute können Sie das Basisgelände besichtigen.

Sowjetischer Raketenstützpunkt in Zeltiņi

Die ehemalige Raketenbasis der Sowjetarmee befindet sich in „Medņukalni“ in der Gemeinde Zeltiņi, Region Alūksne. Von 1961 bis 1989 gab es in Zeltiņi, im damaligen Rayon Alūksne, eine streng geheime sowjetische Militäreinrichtung - einen Atomraketenstützpunkt. Hier waren ballistische Mittelstreckenraketen (Boden-Boden-Raketen) vom Typ P-12 (8K63) und P12Y (8K63Y) stationiert, für die es 4 Abschussrampen gab. Ihre Reichweite betrug 2200 km. Die Armee nutzte dafür in diesem Zeitraum ein etwa 300 ha großes, mit Stacheldraht umzäuntes Gelände, weniger als einen Kilometer von der Landstraße P34 Sinole-Silakrogs entfernt. Die Wohnbereiche und der streng geheime Teilkomplex sind noch heute vorhanden. Betonstraßen führen zu den damals gut getarnten Hangars, Abschussrampen und Raketenbunkern. Auf mehreren Dutzend Hektar erstrecken sich verschiedene Bauten, die zur Wartung und Instandhaltung der Atomraketen dienten. Das Gelände verfügte über ein unabhängiges Strom-, Wasser- und Heizungsnetz, das beim Abzug der Armee unbrauchbar gemacht wurde. Ein Teil der Technik wurde damals der Gemeinde überlassen. Heute sind 20 ha des ehemaligen Raketenstützpunktes öffentlich zugänglich. Der südwestliche Teil wird als touristische Sehenswürdigkeit genutzt. Eine Besichtigung umfasst zwei Komponenten: die Dauerausstellung über die Entwicklung des Raketenstützpunktes im Museum Zeltiņi und eine Führung durch das Gelände des ehemaligen Stützpunkts. Auf dem Gelände gibt es die Möglichkeit für ein Laser-Game für bis zu 12 Mitspieler.

Geheimer sowjetischer Atombunker in Līgatne

Der geheime sowjetische Bunker liegt in der Gemeinde Līgatne in der Region Cēsis etwa 9 m unter dem Gebäude des Rehabilitationszentrums „Līgatne“ und dem angrenzenden Gelände. Der Bunker ist im Rahmen von Führungen öffentlich zugänglich und bietet Auftafeln in der Bunkerkantine und Feiern im sowjetischen Stil sowie das Reality-Spiel „OBJECT-X“. Der Bunker sollte im Falle eines Atomkrieges die Mindestvoraussetzungen für eine langfristige Handlungsfähigkeit des Ministerrates, der Führung des Kommunistischen Rates sowie der Führungsebene der Staatsplan-Komitees der Lettischen SSR schaffen. Die 2000 m2 große unterirdische Bunkeranlage bildete die leistungsfähigste autonome Infrastruktur mit allen notwendigen und modernen technischen Ausstattungen der damaligen Zeit. Der Bunker war einer der strategisch wichtigsten Orte in Sowjetlettland im Falle eines Atomkrieges. Die unterirdische Anlage umfasst einen geschützten Arbeitsraum, einen Schlafsaal mit 250 Betten, Hilfseinrichtungen sowie ein oberirdisches Wohngebäude mit 24 Wohnungen für das Servicepersonal. Alle authentischen unterirdischen Anlagen und Pläne sind erhalten geblieben. Zu sehen sind die autonome Kraftstation mit Dieselgeneratoren und Treibstoffdepot, Klimaanlagen zur Luftreinigung mit Sauerstoffreserven, Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, die wie in einem U-Boot funktionierten, eine Telekommunikationseinheit, die eine direkte Verbindung mit Moskau - dem Kreml - und eine autonome Kommunikation mit allen wichtigen staatlichen Stellen des Landes ermöglichte, eine seltene Karte mit früheren Namen der Kolchosen, die originale Kantine mit typisch sowjetischer Speisekarte, verschiedene Sachen aus der Sowjetzeit und Haushaltsgegenstände.

Beobachtungsturm der Sowjetarmee (Kurgan der Offiziere)

Der "Offizierskurgan" befindet sich weniger als einen Kilometer von den Ruinen der Zvārde-Kirche entfernt. Der Kurgan besteht aus den Ruinen und Überresten der umliegenden Häuser und des Gutshofs, die zusammengeschoben wurden. Auf dem Kurgan wurde ein Aussichtsturm errichtet. Laut Inschrift wurde der heutige Turm 1981 errichtet. Der Turm diente der Erfassung von Bombentreffern. Die Übungsbomben hatten einen geringeren Sprengstoffgehalt, so dass ihre Treffer sorgfältiger beobachtet werden mussten. Nicht explodierte Bomben wurden sofort neutralisiert, aber nicht alle konnten gefunden werden.

Die Überreste des Turms sind heute hier zu sehen - die Backsteinmauern. Da die Sperrmauer relativ hoch liegt, kann man an einem klaren Tag sogar die litauische Ölraffinerie in Mažeikiai sehen.

Ausstellung sowjetischer Militärfahrzeuge

Edgars Kārklevalks, der Gastgeber des Ferienhofes „Pūpoli“ im Kreis Dundaga, bietet bereits seit mehr als 15 Jahren militärhistorische Erkundungstouren zu ehemaligen Militärobjekten in Nordkurland an – mit seinem selbst wiederaufgebauten sowjetischen Militär-LKW GAZ-66 (für bis zu 24 Personen) und dem Militär-Jeep UAZ-3151 (für bis zu 6 Personen). Auf dem Gelände des Ferienhofes sind Fahrzeuge der Sowjetarmee und andere Technik zu sehen.

Wachturm des sowjetischen Grenzschutzes – heute Aussichtsturm Pāvilosta

Der Wachturm des sowjetischen Grenzschutzes liegt an der südlichen Mole von Pāvilosta. Der ehemalige Beobachtungsturm des sowjetischen Grenzschutzes, der seit Anfang der 1990er Jahre nicht mehr genutzt wird, verfügt heute über eine Aussichtsplattform mit einem um 360 Grad drehbaren Fernrohr. Von hier aus bietet sich ein schöner Blick auf das Meer und die Schiffe. Auch lassen sich von hier aus gut Vögel beobachten. Der Turm ist nur im Sommer und nur bei Tageslicht geöffnet. Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr, insbesondere in Anbetracht der steilen Treppe. Der Turm und seine Umgebung sind videoüberwacht. Im Winter ist er nicht zugänglich.

Dauerausstellung des Heimatmuseums Pāvilosta

Das Heimatmuseum von Pāvilosta zeigt die Ausstellung „Pāvilosta – Leben im Sperrgebiet“. Sie informiert über die Gebietsverwaltung, das grenznahe Sperrgebiet, die Fischereikolchose, Kultur und Alltagsleben in den Jahren der sowjetischen Besatzung. Darüber hinaus wurde eine an Emotionen reiche zweisprachige interaktive digitale Ausstellung sowie eine audiovisuelle Installation mit einem Film über Pāvilosta zusammengestellt. Eine neue Ausstellung läuft unter dem Namen „Goldene Sandkörner von Pāvilosta“. Die digitale Ausstellung informiert über die Geschichte und die Entstehung von Pāvilosta sowie die wichtigsten Ereignisse von 1918 bis heute. Dem militärhistorischen Erbe widmet sich der Ausstellungsteil über die lettischen Freiheitskämpfer des Unabhängigkeitskrieges und die Zeit der sowjetischen Besatzung.

Adam Steel Schule

Das Schulgebäude befindet sich im Stadtzentrum auf der linken Seite der Ausekļa-Straße, neben dem Valka Jānis Cimze Gymnasium.

Das nach dem Lehrer Ādams Tērauds benannte Gebäude beherbergte ursprünglich eine Schule und wurde 1923 fertiggestellt. 1946 wurde hier das Hauptquartier der Armeegarnison eingerichtet. So entstand mitten in der Stadt Valka ein Militärzentrum, und Valka entwickelte sich zu einem wichtigen Standort für Atomwaffen der sowjetischen Armee. Das Gelände des Gebäudes war von einem hohen Zaun umgeben und wurde als Stadt in der Stadt bezeichnet, da es über einen eigenen Laden, ein Krankenhaus, ein Heizhaus und sogar ein Café für die Bedürfnisse der Armee verfügte. Das Symbol der Sowjetmacht – ein roter Stern – prangte auf dem Dach des Gebäudes. Die Armee verließ den Ort Ende der 1980er Jahre und nahm alles mit, was sie tragen konnte.

Unmittelbar daneben, hinter der Adam-Stahl-Schule und den unterirdischen Bunkern, befindet sich der schwedische (Scheremetjewo-)Wall. Dieser künstlich angelegte Erdwall wurde zu Beginn des Großen Nordischen Krieges um 1702 errichtet, um Valka vor den Schweden zu schützen. Die steilste Wallwand ist der Straße Ērģemi zugewandt, die andere Seite der Ausekļa-Straße.

Die Adam Steel Schule kann heute nur noch von außen besichtigt werden.

Bunkeranlage Valka

Die Bunker von Valka befinden sich im Zentrum von Valka, auf der linken Straßenseite der Ausekļa iela neben der Ādams-Tērauds-Schule. Sie sind nur von außen zu besichtigen. Die Bunker der Sowjetarmee in Valka gehörten zu den geheimsten Orten in Sowjetlettland, die nur mit Sondergenehmigung zugänglich waren. 1953-1989 befand sich hier ein Kommunikationsstützpunkt der Strategischen Raketentruppen der Sowjetarmee. Riesige Fahrzeuge auf 16 Rädern brachten große Stahlbetonblöcke zum Bau der Bunker. Nach Fertigstellung der Bunker selbst wurden diese zur Verstärkung und Isolierung mit Schotter bedeckt. In den Bunkern befand sich das Reservezentrum der strategischen Raketenkommunikation, das dem Leningrader Kommunikationszentrum unterstellt war. Von diesen Bunkern aus wurden die militärischen Raketenschächte gesteuert. In Valka und Umgebung gab es zwanzig. Im Oktober 1962, während der Kubakrise, wurden die Raketen mit Zielrichtung Florida in Gefechtsbereitschaft versetzt. Man sagt, dass nur eine Frage weniger Stunden war, dass die Raketen zum Einsatz gekommen wären. Gleich in der Nähe, hinter der Ādams-Tērauds-Schule und den Bunkern, liegt die einstige Schweden-Schanze (auch Scheremetew-Schanze). Der aufgeschüttete Erdwall wurde zu Beginn des Großen Nordischen Krieges um 1702 zur Verteidigung von Valka gegen die Schweden errichtet. In Richtung Ērģeme ist die Schanze am steilsten, während die andere Seite der Ausekļa iela zugewandt ist.

Dauerausstellung des Heimatmuseums Pāvilosta

Das Heimatmuseum von Pāvilosta zeigt die Ausstellung „Pāvilosta – Leben im Sperrgebiet“. Sie informiert über die Gebietsverwaltung, das grenznahe Sperrgebiet, die Fischereikolchose, Kultur und Alltagsleben in den Jahren der sowjetischen Besatzung. Darüber hinaus wurde eine an Emotionen reiche zweisprachige interaktive digitale Ausstellung sowie eine audiovisuelle Installation mit einem Film über Pāvilosta zusammengestellt. Eine neue Ausstellung läuft unter dem Namen „Goldene Sandkörner von Pāvilosta“. Die digitale Ausstellung informiert über die Geschichte und die Entstehung von Pāvilosta sowie die wichtigsten Ereignisse von 1918 bis heute. Dem militärhistorischen Erbe widmet sich der Ausstellungsteil über die lettischen Freiheitskämpfer des Unabhängigkeitskrieges und die Zeit der sowjetischen Besatzung.

Private Sammlung von militärischen Gegenständen und Nähmaschinen

Die einzige Nähmaschinensammlung in Lettland mit mehr als 200 verschiedenen Nähmaschinen aus der Vorkriegs- und Sowjetzeit, die in den Vorkriegs- und Kriegsjahren eine direkte Rolle bei der Herstellung von Militärkleidung spielten. Ersteller der Sammlung - Juris Beloivans

Flugplatz Vaiņode

Auf dem Flugplatz Vaiņode sind noch 16 in der Sowjetzeit errichtete Flugzeughangars sowie 1800 m der vormals 2500 m langen Start- und Landebahn erhalten. Der Flugplatz kann nur nach vorheriger Vereinbarung besichtigt werden. Der Flugplatz Vaiņode bildete in der Zeit des lettischen Freistaates die Wiege der lettischen Luftfahrt und später einen der größten Militärflugplätze im Baltikum. 1916 errichteten deutschen Truppen hier zwei Hangars für Luftschiffe. Diese Zeppeline dienten zur Aufklärung und Beschießung von Stellungen der russischen Armee. Später kaufte die Stadt Riga die Luftschiffhallen und nutzte ihre Dachkonstruktionen zum Bau der Pavillons des Rigaer Zentralmarktes. Im Mai 1940 wurde das 31. Geschwader der Luftstreitkräfte der Roten Armee mit Jagdbombern in Vaiņode stationiert. Damals wurde mit dem Bau einer einheitlichen Start- und Landebahn aus Betonplatten begonnen. Der noch unfertige Flugplatz diente zum Ende des Sommers 1944 verschiedenen deutschen Luftwaffenverbänden und ganz am Ende des Zweiten Weltkrieges den Luftstreitkräften der Roten Armee im Kampf gegen die deutsche Heeresgruppe Kurland. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Einheiten der sowjetischen Luftstreitkräfte bis 1992 in Vaiņode stationiert.

Scheune des Herrenhauses Nygrande

Das Heimatmuseum von Nīgrande befindet sich im Dorf Nīgrande in der Scheune des Herrenhauses neben der Grundschule von Nīgrande und ist nach Vereinbarung zugänglich.

Die militärgeschichtliche Abteilung des Archivs umfasst eine Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg sowie Originalgegenstände und -teile, die nach dem Krieg und in späteren Jahren in der Gegend gefunden wurden. Sie können auch Geschichten und Fotos über Nygrande und seine Umgebung aus dem Unabhängigkeitskrieg, dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit sowie über das Leben in der Kolchose in der Sowjetzeit erfahren.

Ein besonderer Platz in der Ausstellung ist dem lokalen Schriftsteller Jēkab Janševskis und seinen Werken gewidmet, und es gibt eine Ausstellung, die das traditionelle Leben und die Einrichtung des Herrenhauses zeigt. Ein in Nīgrande gefundener Mammut-Stoßzahn ist in der Scheune des Gutshofs Nīgrande ausgestellt.

Mieterhügel

In Riga, im Stadtteil Spilve, befindet sich auf dem höchsten Punkt des Nordeķu-Kalnciema-Dünenkamms, im östlichen Teil des Kleistu-Waldes nahe der Dzirciema-Straße. Während der Sowjetzeit waren hier zwei (später nur noch ein) P-35-Radargeräte in Betrieb, die sich um ihre Achse drehten. Die Anwohner nannten den Ort damals „Lokatoru kalniņu“ (Ortungsturm der Kalnciema). In unmittelbarer Nähe fanden in den 1980er Jahren Sportkurse und Wettkämpfe der Rigaer Mittelschule 58 (heute: Iļģuciem-Mittelschule) statt. Die Stahlbetonfundamente, auf denen die Ortungsgeräte standen, sind bis heute erhalten. Nördlich des „Lokatoru kalniņu“ befand sich eine sowjetische Schweinezuchtanlage, östlich der Flughafen Spilve.

Ausstellung über die Radaranlage Skrunda im örtlichen Herrenhaus

Im Herrenhaus von Skrunda wurde eine Ausstellung über die Radarstation bzw. die Funkortungsstation Skrunda und die Aktivitäten der Lettischen Volksfront eingerichtet. Die Funkortungsstation Skrunda, die unter dem Decknamen „Kombinat“ lief, gehörte zum Raketenfrühwarnsystem im westlichen Teil der UdSSR. 5 km von Skrunda entfernt in Richtung Kuldīga lag „Skrunda-2“, ein sowjetisches Militärstädtchen (в/ч 18951). Dort lag die Radaranlage „Dnepr“; eine neue modernere Anlage, „Darjal“, befand sich im Bau. Dieser wurde aber bald eingestellt und „Darjal“ am 4. Mai 1995 gesprengt. Auf der Grundlage zwischenstaatlicher Abkommen wurde die „Dnjepr“-Radaranlage am 31. August 1998 abgeschaltet.

Leuchtturm Mērsrags und Stützpunkt des Küstengrenzschutzes

Der Leuchtturm von Mērsrags befindet sich in Mērsrags, etwa 1 km nördlich des Ortskerns. Er wurde 1875 in Betrieb genommen. Die Höhe des Leuchtfeuers beträgt 21,3 m. Es handelt sich um eine 18,5 m hohe freistehende, zylindrische, genietete Metallkonstruktion, deren Unterteil mit Stahlbetonpfeilern verstärkt ist. Am oberen Teil befindet sich ein metallener auf Träger gestützter rundum begehbarer Balkon. Der Turm wurde in der Fabrik von Sotera, Lemonnier & Co in Paris gebaut, weshalb er auch „die Französin“ genannt wird. Ende 1944 war eine Batterie der 1003. Heeres-Küstenartillerie-Abteilung der Wehrmacht mit 60-cm-Scheinwerfern am Leuchtturm stationiert. Im Mai 1945 plante die nationalsozialistische deutsche Führung, die lettische 15. Waffen-Grenadier-Division der SS in das Gebiet zu verlegen, doch die lettischen Soldaten hatten sich bereits den Westalliierten ergeben. Am Leuchtturm von Mērsrags sind die Überreste eines Bauwerks erhalten, das während der Sowjetzeit einen großen, schwenkbaren Scheinwerfer trug, mit dem der sowjetische Grenzschutz auf das Meer hinausleuchten konnte. Am Leuchtturm gibt es einen Turm zur Vogelbeobachtung. Besuche sind nach vorheriger Anmeldung möglich, anzufragen bei der Touristeninformation Mērsrags.

Grenzwachturm in Mazirbe

Zur ehemaligen Marineschule Mazirbe gehörte ein Stützpunkt des sowjetischen Grenzschutzes mit einem bis heute gut erhaltenen Wachturm. Ein weiterer Beobachtungsturm befindet sich direkt am Strand in der Nähe des Parkplatzes. Die Türme sind Relikte aus der Zeit der sowjetischen Besatzung, als Mazirbe zum grenznahen Sperrgebiet gehörte. Zivilisten durften damals nur bestimmte Strandabschnitte betreten und dies auch nur tagsüber. Der ehemalige Wachturm des Grenzschutzes ist einer der besterhaltenen in Lettland. Betreten auf eigene Gefahr!

Oskara Kalpaka-Brücke in Karosta

Die nach Oskaras Kalpaka benannte Brücke ist Liepājas Tor zur Karosta und befindet sich an der Kreuzung von Oskaras Kalpaka und Atmodas-Straße - über den Karosta-Kanal.

Die einzigartige Drehbrücke wurde am 19. August 1906 eröffnet. Die Brücke wurde im Ersten Weltkrieg gesprengt, aber nach dem Krieg wieder aufgebaut. Nach der Beschädigung durch den Dampfer Narne im Jahr 1926 wurde die Brücke wieder aufgebaut, aber auch im Zweiten Weltkrieg wurde sie in Mitleidenschaft gezogen, als die einmarschierende Sowjetarmee den Hafen von Liepaja beschoss. Bis zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland war die Karosta ein geschlossenes Gebiet von Liepaja, das selbst für die Einwohner von Liepaja unzugänglich war. Die gesamte Karosta war eine militärische Einrichtung, so dass der Verkehr über die Brücke rund um die Uhr von Wachposten kontrolliert wurde. Das Überqueren der Brücke zur Karosta war nur mit Sondergenehmigung für einige Stunden am Tag möglich, die restliche Zeit war die Brücke für den Verkehr der sowjetischen Kriegsschiffe geöffnet. In den Jahren der Besatzung trug die Brücke den Namen "Brücke der Roten Armee". Im Sommer 2006 rammte der unter georgischer Flagge fahrende Tanker "Anna" das nördliche Widerlager der Brücke. Nach dem Wiederaufbau wurde die Oskars-Kalpaka-Brücke im August 2009 offiziell eröffnet.

Die Brücke wiegt 300 Tonnen und besteht aus zwei Teilen (Nord- und Südseite), die aus zwei identischen Kragarmen bestehen. Die Fahrbahn der Brücke ist 7,3 m breit und ihr Deck besteht aus Holzbohlen. Die Gesamtlänge der Brücke beträgt 133 m mit einer Spannweite von 27,55 m + 77,9 m + 27,55 m. Die Höhe der Brücke über dem Wasserspiegel beträgt 8,32 m. Die Brücke ist zu den festgelegten Zeiten gesperrt, und gemäß der Hafensicherheitsverordnung darf ein Schiff erst dann den Verkehr aufnehmen, wenn die Brücke für den Schiffsverkehr geöffnet ist und es sicher ist, in den Karosta-Kanal einzufahren oder ihn zu verlassen. Die Oskars-Kalpaka-Brücke wird 5 Mal am Tag für den Schiffsverkehr freigegeben. Die Brücke wird zu den angegebenen Zeiten nicht gesperrt, wenn die Windgeschwindigkeit 10 m/s übersteigt oder wenn keine Manöver geplant sind.

*** Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) ***

Ausritte und Reittouren zu den Sehenswürdigkeiten von Paplaka und Priekule

Die vom Besitzer des Bauernhofs Stiebriņi angebotenen thematischen Kutschfahrten, wie z. B. eine Kutschfahrt auf einem Bahndamm, bei der ein Führer über das industrielle Erbe spricht, sind ein großes Abenteuer. Unvergesslich ist auch eine Fahrt mit der Pferdekutsche durch die ehemaligen Militärgarnisonen und -städte rund um Paplaka. Besonders empfehlenswert sind der Kinderspielplatz der sowjetischen Militärsiedlung, die vor Ort als "Disneyland" bekannt ist, die finnischen Hütten (ein finnischer Kriegsbeitrag an die Sowjetunion), die Wassertürme und die Ruinen der ehemaligen Luxusgebäude von Barons fon Korfs.

Entfernungsmesser Nr.1 der 23. Küstenbatterie (1941)

Die Entfernungsmesser (aus dem Jahr 1941) befinden sich in den Kiefern der Düne, nur 10 m von dem anderen Turm entfernt, der 1954 gebaut wurde. Die 1. und 2. Geschützstellung der Küstenbatterie befinden sich auf der Strandpromenade und sind teilweise erodiert, während die 4. Geschützstellung am besten in den Dünen zu sehen ist. Der Stahlbetonbunker für das Personal, das die Geschütze bemannt hat, ist heute von den Wellen weggespült und hat ein ausgewaschenes Fundament, das schief steht und sich gegen das Meer neigt.

Die Festungsbatterie 2 von Liepaja sollte weiter von der Küste entfernt gebaut und durch einen hohen Wall geschützt werden. Die Bewaffnung der Batterie sollte aus 16 11-Zoll-Mörsern (280 mm) des Modells 1877 bestehen. Die Mörser hatten eine steile Flugbahn und mussten nicht direkt ausgerichtet werden.

Nach dem am 5. Oktober 1939 zwischen der Republik Lettland und der UdSSR unterzeichneten "Basisabkommen" sollte ein Kontingent von fast 25 000 Soldaten der Roten Armee und der baltischen Marine in Kurzeme stationiert werden. Bis März 1941 wurden in Lettland baltische Marinestützpunkte in den Verteidigungssektoren der Bucht von Irbe, Saaremaa und Liepāja eingerichtet, die aus Küstenschutzbatterien bestanden.

Zum Küstenverteidigungssektor von Liepaja gehörte die 208. Artilleriedivision mit zwei 130-mm-B-13-Geschützbatterien (Nr. 23 und Nr. 27) und einer 180-mm-Schienengeschützbatterie. Der Bau der Batterie 23 begann im November 1939 und wurde am 17. Mai 1941 abgeschlossen, wobei teilweise die Stahlbetonbefestigungen der Batterie Nr. 2 der Festung Liepaja genutzt wurden. Die Batterie 23 bestand aus vier Geschützstellungen aus Stahlbeton an der Strandpromenade, einem Gefechtsstand und einem Beobachtungsturm (Entfernungsmesser) im Dünenwald. Die Entfernungsmessstellungen befanden sich in Stahlbetontürmen, um eine bessere Sicht zu gewährleisten und gleichzeitig im Kiefernwald verborgen zu bleiben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Batterie 23 in Batterie 636 umbenannt und mit denselben 130-mm-B-13-Kanonen bewaffnet. 1954 wurde ein neuer Entfernungsmessturm für die Feuerleitung gebaut, der an den Turm von 1941 angrenzte. Im Jahr 1963 wurden alle Geschütze des Küstenschutzes von Liepaja abgebaut.

Nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands wird das Gelände der Batterie Nr. 2 vom Verteidigungsministerium genutzt.

Ruinen der Zvārde-Kirche

Die Ruinen der Zvārde-Kirche befinden sich auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes Zvārde, in der Nähe des sogenannten "Kurgan der Offiziere". Nach anderthalb Kilometern kommt man an eine T-Kreuzung mit dem nahe gelegenen Friedhof Rīteļi.

Die erste hölzerne Kirche und das Pfarrhaus wurden hier 1567 erbaut, die steinerne Kirche wurde 1783 auf Kosten der örtlichen Bauern, der Adligen von Kurzeme und des Herzogs von Kurland Peter Byron errichtet. Während des Zweiten Weltkriegs wurden das Dach und der Turm der Kirche bei den Kämpfen beschädigt. Als das sowjetische Verteidigungsministerium 1953 die Einrichtung eines Flugplatzes auf dem Gelände beantragte, wurden die Zvārde-Kirche, die Ķerkliņi-Kirche und der Rīteļi-Friedhof in die Mitte des Flugplatzes gelegt - neben einen künstlichen Flugplatz mit Zufahrtsstraßen und Verteidigungsstellungen, der von sowjetischen Piloten als Ziel genutzt wurde. Hier flogen Flugzeuge von Flugplätzen in Lettland und anderen Orten der Sowjetunion ein. In weniger als 40 Jahren wurden die Kirche, der Friedhof, das ehemalige Herrenhaus und Dutzende von umliegenden Gebäuden zu Ruinen.

Goldfisch-Geschichtsarchiv

Liegt in der Gemeinde Zeltiņi, Gemeinde Alūksne.

Besuche müssen im Voraus vereinbart werden.

Eine Reise durch die Zeit. Uniformen verschiedener Armeen, die „rote Ecke“ und Alltagsgegenstände erzählen die Geschichte des sowjetischen und vorsowjetischen Lebens in Lettland. Ein Klassenzimmer – ein Zeitzeuge aus dem Leben von Schülern verschiedener Epochen. Für diejenigen, die diese Zeit miterlebt haben, bietet sich die Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen, für die jüngere Generation, die Welt in einem anderen Licht zu sehen. Das Zeltiņi-Museum wurde 2007 als Ort der Bewahrung sowjetischen Erbes gegründet.

Hier erfahren Sie außerdem mehr über die Geschichte der von Pfarrer Ernst Gliks gegründeten Schule, über die Lebensgeschichten der Dorfbewohner und über das Leben des Dorfbewohners Edgars Liepiņš.

Es wird eine Besichtigung des Raketenstützpunkts der sowjetischen Armee angeboten.

Zu besichtigende Ausstellungen:

„Jüngste Vergangenheit“ (Uniformen verschiedener Armeen, „rote Ecke“, Haushaltsgegenstände);

„Zimmer der Einheimischen“ (vorsowjetisches Leben),

"Meine Schule in Zeltiņi" (eine Schulklasse – ein Augenzeuge des Lebens von Schülern zu verschiedenen Zeiten).

„Der Nordstern – Edgars Liepiņš“ entstand dank der Unterstützung der Fans von Lettlands Witzkönig Nr. 1. Zeltiņi ist der Geburtsort von Edgars Liepiņš.

Besuchsgebühr:

2,00 EUR; Studenten und Senioren 1,00 EUR;

Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Besuch: +371 25745577.

Arbeitszeit

Montag-Dienstag - geschlossen

Mittwoch – 9:00–17:00 Uhr

Donnerstag-Freitag - geschlossen

Samstag - 9:00-17:00 Uhr

Sonntag – geschlossen

Morgenfriedhof

Nachdem der Flugplatz 1953 auf Wunsch des Verteidigungsministeriums der UdSSR in diesem Gebiet eingerichtet worden war, befanden sich die Zvārde-Kirche, die Ķerkliņi-Kirche und der Rīteļi-Friedhof im Zentrum des Polygons - neben einem künstlichen Flugfeld mit Zufahrtsstraßen und Verteidigungsstellungen, das von sowjetischen Piloten als Ziel genutzt wurde. Die Flugzeuge flogen von Flugplätzen in Lettland und in der Sowjetunion hierher. In weniger als 40 Jahren wurden die Kirche, der Friedhof, das ehemalige Herrenhaus und Dutzende von umliegenden Gebäuden zu Ruinen. Heute wird das Gelände von der Saldus-Martin-Luther-Kirche verwaltet. Die Umgebung ist immer noch mit Blindgängern verseucht und es kann gefährlich sein, abseits der Straßen zu gehen.

Die Barbarei erreichte 1988 ihren Höhepunkt, als der Rīteļi-Friedhof mit seinen Gräbern und Denkmälern mit Bulldozern überrollt wurde.

Am 21. Juli 1990 fand in Saldus eine der ersten Aktionen statt, bei denen die lettische Bevölkerung den Abzug der UdSSR-Armee aus dem Gebiet von Zvārde forderte. Die Teilnehmer der Kundgebung durften den Polygon betreten, räumten den Friedhof ein wenig auf und gruben weiße Kreuze aus.

Die Deponie wurde bis 1992 weiter genutzt, und noch im März 1992 stürzte ein aus Lielvārde startendes Flugzeug aus unbekannten Gründen in der Deponie ab. Die lettischen Verteidigungskräfte begannen im Mai 1993, nach dem Abzug der russischen Armee, mit der Entminung der Deponie. Im Jahr 2008 stellten die Einwohner von Zvārde auf dem Friedhof von Rīteļi einen Gedenkstein mit der Aufschrift "Verzeiht uns, dass wir nicht..." auf.

Mazbānītis-Wanderweg in Nordkurland

Die Mazbānīte ist die Bezeichnung für einen Zug in Nordkurzeme, der zwischen 1916 und 1963 Passagiere und Güter auf einer 600 mm breiten Schmalspurbahn transportierte. Sie ist ein Erbe der Militärgeschichte aus dem Ersten Weltkrieg und spielte einst eine bedeutende Rolle für den kulturellen und wirtschaftlichen Wohlstand ganz Nordkurzemes, insbesondere aber der livischen Fischerdörfer, indem sie eine Verbindung zwischen den Siedlungen herstellte und Arbeitsplätze schuf.

Der Naturlehrpfad führt von Mazirbe nach Sīkrag entlang der ehemaligen Schmalspurbahnstrecke Stende–Ventspils, die von den Einheimischen auch „Mazbānīša-Strecke“ genannt wird. Der Bau der Bahnlinie begann 1916 und sie war bis 1963 in Betrieb. Die Schmalspurbahn verband die Hafenstadt Ventspils mit den Küstenfischerdörfern Dundags und dem großen Eisenbahnknotenpunkt Stende und trug so zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung der Region zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg bei.

Während der Sowjetzeit war die Küste eine „Sperrzone“, wodurch Küstendörfer wirtschaftlich isoliert wurden und ihre Bevölkerungszahl sank. Auch die Existenz neu errichteter, geheimer Militäranlagen trug dazu bei, dass der Eisenbahnverkehr in den 1960er Jahren eingestellt wurde.

Der Wanderweg besteht aus einer kleinen Schleife von 15 km und einer großen Schleife von 19 km.

GPX-Karte hier verfügbar:

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/mazbanisa-dabas-taka/

Militärkrankenhaus

Das Krankenhaus befindet sich auf dem Gelände der Festung Daugavpils, direkt neben dem Festungsgarten. Es wurde von 1820 bis 1827 vom Petersburger Militärarchitekten Alexander Štauberts erbaut. Ursprünglich bot es Platz für bis zu 500 Patienten, wurde später aber erweitert und verfügte über 900 Betten. Das Krankenhaus war mit moderner Ausrüstung, einer Belüftungs- und Heizungsanlage ausgestattet und beschäftigte ein professionelles Team.

Während des Ersten Weltkriegs wurden in dem Krankenhaus russische Militärangehörige behandelt, für deutsche Kriegsgefangene wurde jedoch eine separate Station eingerichtet. Nach Kriegsende standen die Festung und das Krankenhaus leer.

In der Zwischenkriegszeit – im 20. Jahrhundert – beherbergte das Krankenhausgebäude in den 1920er und 1930er Jahren das Militärkrankenhaus der Lettischen Armee. Der Betrieb musste unter sehr schwierigen Bedingungen aufgenommen werden. Die Situation verbesserte sich erst mit der Gründung des Sanitätsdienstes der Armee. 1928 wurden im Krankenhaus Physiotherapie- und Röntgenräume eingerichtet. 1930 wurde die Krankenhausküche modernisiert und neue Waschmaschinen installiert. 1931 wurden spezialisierte Abteilungen für Augenheilkunde und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde eröffnet. 1934 wurde eine stationäre Desinfektionskammer installiert.

Leiter von Militärkrankenhäusern in der Zwischenkriegszeit:

1920-1921 – Arzt-Hauptmann Blumenfeld

1921-1922 – Oberstleutnant Emīls Hugo Skadiņš

1922–1930 – Oberstleutnant Jānis Alksnis

1931-1940 – Oberstleutnant Bruno Blossfeld

1940 befand sich in der Festung ein Krankenhaus der Roten Armee, das jedoch mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs aus Daugavpils evakuiert wurde. Während des Krieges nutzten Einheiten der deutschen Besatzungstruppen die Räumlichkeiten als Lazarett.

Während der Sowjetzeit beherbergte das Gebäude das Militärkrankenhaus des sowjetischen Verteidigungsministeriums. 1994, nach dem Abzug der Sowjetarmee, wurde der Betrieb des Krankenhauses eingestellt.

Derzeit kann das Militärkrankenhaus nur von außen besichtigt werden.

Festungsgarten (Kommandantengarten)

Der im Zentrum der Festung Daugavpils gelegene Garten entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf dem Gelände des ehemaligen Festungsplatzes. Er diente in allen Epochen als Ort der Erholung und zum Spazierengehen. Am 14. November 1924 wurde im Festungsgarten ein Denkmal für die im Lettischen Unabhängigkeitskrieg gefallenen Soldaten des 10. Infanterieregiments Aizpute der Zemgale-Division der Lettischen Armee enthüllt.

Die Rekonstruktion des Festungsgartens begann im Jahr 2024. Geplant ist die Restaurierung des Brunnens, die Installation einer Gartenbeleuchtung, der Austausch der Straßenbeleuchtung rund um den Garten durch energieeffiziente Beleuchtung und die Verbesserung des Gartenbereichs.

Denkmal für die Soldaten des 10. Aizpute-Infanterieregiments der Zemgale-Division

Befindet sich auf der nordöstlichen Seite des Daugavpils Festungsgartens.

Das Denkmal für die 44 Soldaten des 10. Infanterieregiments Aizpute der Zemgale-Division, die im Lettischen Unabhängigkeitskrieg gefallen sind, wurde in der Zwischenkriegszeit – am 14. November 1924 – enthüllt, als die lettische Armee in der Festung Daugavpils stationiert war. Es entstand nach dem Entwurf des Ingenieurs Vilhelms Rīmers und wurde durch Spenden der Soldaten, Offiziere des Regiments und der Einwohner von Aizpute finanziert. In den 1930er Jahren wurde das Gelände um das Denkmal verschönert: Es wurde eingezäunt, Trauereschen wurden gepflanzt, Blumenbeete, Rasenflächen und Flieder angelegt.

Während der sowjetischen Besatzung wurde das Denkmal umgebaut: Zunächst wurde ein Sockel für eine Büste Stalins darauf platziert, und in den 1950er Jahren wurde eine Büste Lenins darauf aufgestellt, die später an einen anderen Ort versetzt wurde.

Das renovierte Denkmal wurde am 14. November 2017 eingeweiht. Die Renovierung erfolgte auf Initiative des Vereins „Daugavpils mantojums“ mit Mitteln des Verteidigungsministeriums, des Staatlichen Kulturkapitalfonds, der Stadtverwaltung Daugavpils und der Einwohner.

Im Jahr 2024 wurde das Gelände des Festungsgartens, auf dem sich das Denkmal befindet, rekonstruiert.

Technisches und Industriedesignzentrum Daugavpils „Arsenal der Ingenieure“

Das zweistöckige Gebäude befindet sich im nordöstlichen Teil der Festung Daugavpils und wurde zwischen 1840 und 1845 errichtet. Es besteht aus drei Teilen und umschließt einen teilweise geschlossenen Innenhof. Die im Empirestil gestaltete Außenfassade ist 275 Meter lang. Die Gebäudefläche beträgt etwa 7.000 Quadratmeter, der Innenhof 2.000 Quadratmeter.

Das Maschinenarsenal hatte mehrere Funktionen: Hier wurden Waffen und Werkzeuge hergestellt und repariert, und es gab Werkstätten für Maler, Tischler, Wagenbauer, Drechsler, Zimmerleute und Schlosser, eine Gießerei, einen Zeichensaal und weitere Werkstätten.

Während der Sowjetzeit beherbergte das Gebäude Ausbildungs- und Produktionswerkstätten. 1993, nach dem Abzug der sowjetischen Armee aus Lettland, wurde das Gebäude aufgegeben und verfiel zusehends.

Die Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten am Gebäude begannen in den Jahren 2019–2021. Im Jahr 2022 wurde im Westflügel das Zentrum für technisches und industrielles Design „Ingenieursarsenal“ eröffnet.

Das „Arsenal der Ingenieure“ beherbergt heute die größte Ausstellung motorisierter Fahrzeuge in Latgale. Auf einer Gesamtfläche von 2500 Quadratmetern wurden vier Ausstellungsbereiche geschaffen: Industriedesigngeschichte und Spezialausrüstung, sowjetische Fahrzeuge, Motorräder und westliche Oldtimer. Insgesamt präsentiert das Zentrum über 40 Oldtimer, mehr als 80 Motorräder und Mopeds sowie Zubehör und Modelle von Autos und Motorrädern. Auch Objekte, Fotografien und andere Zeugnisse des industriellen Erbes von Daugavpils sind zu sehen.

Es werden Führungen und Meisterkurse angeboten.

Bastion Pulverkeller

Das Pulverkellergebäude (Lagerhaus) im Hof der Bastion 7 wurde in den Jahren 1859–1861 erbaut. Im Inneren des Gebäudes, unter dem massiven Backsteingewölbe, befanden sich zwei Reihen hölzerner Gerüstregale, auf denen Pulverfässer gelagert wurden.

Während der Sowjetzeit wurde das Gebäude zur Lagerung und Zubereitung von Gemüse genutzt, zum Salzen von Kohl und Einlegen von Gurken in großen Betonwannen für die Kantine der Militärschule.

In den Jahren 2020/21 wurde das Gebäude renoviert und das umliegende Gelände aufgewertet. Am 22. April 2022 wurde im Gebäude der neue Ausstellungsraum „Martinsons House“ eröffnet, der dem Werk und Vermächtnis des in Daugavpils geborenen Keramikers Pēteris Martinsons (1931–2013) gewidmet ist und 340 Werke – Keramiken und Tuschezeichnungen – umfasst. Einige davon sind im Martinsons House zu sehen, das Teil des Mark Rothko Art Center ist.

Wasserhebeanlage

Das Gebäude befindet sich im südlichen Teil der Festung Daugavpils, neben dem Mark Rothko Art Center. Der Bau begann 1865. 1889 wurde die Festung Daugavpils an die Wasserversorgung angeschlossen. Ein genieteter Metallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 3.000 Eimern wurde mithilfe einer Dampfmaschine mit Wasser aus drei Brunnen am Ufer der Düna befüllt. Der Behälter kann heute im zweiten Stock des Gebäudes besichtigt werden, der über eine schmale Holztreppe erreichbar ist.

Das Gebäude wurde von 2009 bis 2011 renoviert und beherbergt heute das Besucherzentrum der Festung Daugavpils. Dort wird eine Ausstellung über die historischen Epochen der Festung Daugavpils gezeigt – das Russische Kaiserreich, der Erste Weltkrieg, die Zwischenkriegszeit und die sowjetische Besatzung. Außerdem gibt es Informationsstände zum Lettischen Unabhängigkeitskrieg.

Artilleriearsenal

Befindet sich im südöstlichen Teil der Festung Daugavpils.

Der Bau des Gebäudes begann 1831 nach den Plänen des Petersburger Militärarchitekten Alexander Staubert. Es wurde im Empirestil aus Lehmziegeln unterschiedlicher Größe und Form errichtet und anschließend verputzt. Der Grundriss des Gebäudes bildet ein „U“ mit einem zentralen, vorspringenden Risalit und seitlichen, schrägen Rampen oder Appareils an der Südfassade. Der Innenraum zeichnet sich durch den Rhythmus von Kreuz- und Zylindergewölben in Enfilade aus. Die Hauptfunktion des Artilleriearsenals bestand in der Versorgung der Brückenbefestigungen und der Bastionen am Ufer des Hauptwalles mit Munition. Die Bauarbeiten wurden 1833 abgeschlossen, die Inbetriebnahme erfolgte jedoch erst drei Jahre später.

In der Zwischenkriegszeit – in den 1920er und 1930er Jahren – beherbergte das Gebäude Einheiten und Einrichtungen der Zemgale-Division der lettischen Armee sowie eine Tierklinik.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude 1948 in eine Kantine für die Kadetten der Militärischen Luftfahrttechnischen Schule umgewandelt. Von 1976 bis 1993 befanden sich hier die Kadettenunterkünfte. Danach stand das Gebäude mehrere Jahre leer.

In den Jahren 2011/12 wurde das Gebäude saniert und das angrenzende Gelände aufgewertet. Am 24. April 2013 eröffnete das Mark Rothko Art Center auf dem Gelände des Artilleriearsenals. Es ist der einzige Ort in Osteuropa, an dem Originalwerke des abstrakten Expressionisten Mark Rothko (1903–1970) sowie eine ihm gewidmete Ausstellung zu sehen sind. Das Zentrum organisiert internationale Künstlersymposien, Kreativworkshops, Konzerte und Meisterkurse. Das Café „Arsenāls“ befindet sich im Ostflügel des Artilleriearsenals.

Zemgale (Nikolai) Tor

Das Tor befindet sich im südlichen Teil der Festung Daugavpils. Es wurde zwischen 1824 und 1827 im neugotischen Stil erbaut. Im Gegensatz zu den anderen Toren der Festung besaß dieses beidseitige Nebenräume, in denen während der Zarenzeit die Wachen stationiert und Gefangene inhaftiert waren.

In der Zwischenkriegszeit – im 20. Jahrhundert – wurde in den 1920er Jahren die alte Holzbrücke abgerissen, die von der ersten Uferlunette über den Burggraben zum Zemgale-Tor führte. Gleichzeitig erhielt das Nikolai-Tor einen neuen Namen – Zemgale-Tor –, der die Bemühungen symbolisierte, sich von der zaristischen Vergangenheit zu lösen und die nationale Identität Lettlands zu stärken.

Während der Sowjetzeit wurde das Tor auf der Daugava-Seite zugemauert und zur Lagerung von Gemüse genutzt.

In den Jahren 2012–2013 wurde das Tor restauriert. Die 55 m lange und 8 m breite Holzbrücke wurde auf den historischen Fundamenten wiederaufgebaut. 2014 wurde die Restaurierung der ersten Uferlünette mit Wachhaus und Schranken abgeschlossen. Im Tor wurden ein Souvenirladen, das Daugavpils-Fledermauszentrum und die historische Kostümausstellung „Erinnerungstruhe“ eingerichtet. Für den Besuch der Ausstellung ist eine Anmeldung im angrenzenden Kultur- und Informationszentrum der Festung Daugavpils erforderlich.

Lebensmittellager

Im südlichen Teil der Festung Daugavpils gelegen, wurde das Gebäude im 19. Jahrhundert als Lebensmittellager errichtet. Heute beherbergt es die Kunstgalerie „Baltais zirgs“ mit Meisterwerken von Malern, Bildhauern, Textilkünstlern und Keramikern aus Daugavpils, den Salon für Vintage-Möbel und -Interieurs „Vintāža“ sowie die Medizinausstellung mit einer Ausstellung zum Thema Verhütung (Objekte, Fotografien, Dokumente etc.).

Öffnungszeiten und Antragsverfahren können im nahegelegenen Kultur- und Informationszentrum der Festung Daugavpils erfragt werden.

Soldatenkaserne

Sie befanden sich im südwestlichen und nördlichen Teil der Festung Daugavgrīva und wurden ursprünglich im 19. Jahrhundert (1920er- bis 1950er-Jahre) erbaut. Ein Teil der Soldatenkasernen besaß ein Untergeschoss mit Küchen, Wasch- und Wäscheräumen. In den Innenhöfen der Gebäude befanden sich Toiletten, Nebengebäude und Brunnen.

In den 1920er- bis 1940er-Jahren, als die lettische Armee in der Festung Daugavpils stationiert war, lebten Soldaten des Divisionsregiments Zemgale in den Kasernengebäuden.

Während der Sowjetzeit wurden die Gebäude umfassend umgebaut und von Kadetten der Flugschule genutzt.

Die Gebäude werden heute nicht mehr genutzt und können nur noch von außen besichtigt werden.

Verwaltungsgebäude des Kommandanten

Das Gebäude befindet sich im zentralen Teil der Festung Daugavpils, südlich des Festungsgartens. Es wurde 1818 nach den Plänen von Alexander Shtauberts, einem Architekten des Petersburger Kriegsministeriums, errichtet und diente als Büro des Festungskommandanten und als Hotel.

Während der Sowjetzeit – im Jahr 1941 – wurde ein Zwischengeschoss errichtet und eine Telegrafenanlage installiert. Später befanden sich hier die Wohnungen und das Hauptquartier der Offiziere der Flugschule. Im Innenhof des Gebäudes wurde nach dem Abriss der Scheunen ein Exerzierplatz angelegt, der später in einen Parkplatz umgewandelt wurde. Eine authentische Metalltreppe ist im Inneren des Gebäudes erhalten geblieben.

Das Gebäude wurde in den Jahren 2011-2012 umgebaut und beherbergt nun die Staatspolizei.

Artillerieoffiziersgebäude

Das Gebäude befindet sich im südlichen Teil der Festung Daugavpils, nördlich des Mark Rothko Kunstzentrums. Es wurde zwischen 1846 und 1848 für die Offiziere des Artilleriearsenals errichtet. Im Erdgeschoss wohnten die Vorarbeiter mit ihren Familien. Dort befanden sich auch eine Küche, eine Lackiererei, ein Lager, ein Archiv und ein Zimmer für die jüngeren Offiziere. Im ersten Stock lagen die Wohnungen des Kommandanten des Artilleriearsenals und des Kompaniechefs der Artilleriegarnison, ein Büro sowie die Räumlichkeiten der Lagerarbeiter und Angestellten.

Während der Zwischenkriegszeit, als die lettische Armee in der Festung Daugavpils stationiert war, beherbergte das zweite Stockwerk des Gebäudes in den 1930er Jahren das Hauptquartier des 12. Infanterieregiments Bauska der Zemgale-Division der lettischen Armee.

Während der Sowjetzeit, von 1950 bis 1990, wohnten Offiziere der Militärluftfahrtingenieurschule in dem Gebäude.

Seit 1993 ist es ein Wohnhaus, seit 2010 beherbergt es jedoch ein buddhistisches Zentrum.

In der Nähe des Gebäudes ist ein interessanter historischer Steinzaun erhalten geblieben, ähnlich jenen, die in früheren Zeiten jeden Block der Festung zu einem separaten Verteidigungspunkt machten.

Das Gebäude kann von außen besichtigt werden.

Viesturs (Mihailas) Tor

Gelegen an der Südostseite der Festung Daugavpils in der Mihaila-Straße.

Erbaut nach dem Entwurf des Architekten des russischen Kriegsministeriums, Alexander Staubert, der 1816 genehmigt wurde. Später wurde der Entwurf des Tores geändert und es wurde nach dem Vorbild der preußischen Festung „Francs“ in Koblenz errichtet. 1821 wurde ein Durchgang in der Kurtine (einem Abschnitt der Hauptwallmauer) zwischen der 7. Bastion und der 6. Kurtinenlünette geschaffen und Pfähle in die Torfundamente gerammt. Von 1822 bis 1826 wurden Mauerwerksarbeiten, Zufahrtswege und eine Brücke gebaut. Ein Jahr später wurde die Fassadendekoration mit Granitblöcken fertiggestellt.

Vom Viesturas-Tor führte die Straße in die Altstadt und die Vororte von Daugavpils.

In der Zwischenkriegszeit diente die Festung Daugavpils als Stützpunkt der lettischen Armee. Um sich von der russischen Kolonialherrschaft zu lösen, wurde das Michaelstor in Viesturas-Tor umbenannt.

Während der Sowjetzeit führte das Tor zum zentralen Kontrollpunkt der Militärluftfahrt-Ingenieurschule.

Heute kann man die Festung Daugavpils durch das Viesturas-Tor betreten. In der Nähe befinden sich das Artilleriearsenal (Mark-Rothko-Museum), der Pulverkeller der Bastion (Martinsons-Haus), der Standort der Jesuitenkirche und das Gebäude der Artilleriebeamten.

Lāčplēsis (Aleksandras)-Tor

Befindet sich an der Nordostseite der Festung Daugavpils in der Odu-Straße.

Erbaut nach dem Entwurf des Architekten Alexander Staubert vom russischen Kriegsministerium, der 1816 genehmigt wurde. Zwei Jahre später wurde ein Durchgang zwischen der 5. Bastion und der 4. Kurtinenlünette geschaffen und Pfähle in die Fundamente gerammt. 1831 wurden die Fassadengestaltung und der Bau der Zufahrt abgeschlossen.

In der Zwischenkriegszeit diente die Festung Daugavpils als Stützpunkt der lettischen Armee. Um sich von der russischen Kolonialzeit zu befreien, wurde das Tor damals in Lāčplēsis-Tor umbenannt. In den 1920er Jahren wurden die drei Holzbrücken vor dem Tor abgerissen.

Zu Sowjetzeiten führte das Tor zum Wohnbereich der Militärluftfahrt-Ingenieurschule.

Heute kann man die Festung Daugavpils durch das Viesturas-Tor betreten. In der Nähe befinden sich das Technische und Industrielle Designzentrum Daugavpils „Ingenieurarsenal“ und die ehemalige Soldatenkaserne.

Unity House

Das Einheitshaus liegt im Zentrum von Daugavpils, zwischen dem Platz der Einheit und dem Andreja-Pumpuras-Platz. Es wurde während der ersten unabhängigen Republik Lettland in der Zwischenkriegszeit nach einem Vorschlag des lettischen Präsidenten Kārlis Ulmanis erbaut, der Spenden und staatliche Haushaltsmittel vorsah. Der Grundstein wurde 1936 gelegt, und das Gebäude wurde am 19. Dezember 1937 eingeweiht. Es war das modernste Multifunktionsgebäude Europas, da es unter einem Dach das Daugavpils-Theater, die Lettische Gesellschaft, eine Bibliothek und weitere öffentliche Einrichtungen, darunter ein modernes Restaurant und den Armeebedarfsladen, beherbergte.

Heute beherbergt das Einheitshaus das Daugavpils-Theater, das Lettische Kulturzentrum, das Lettische Haus, ein Tourismusinformationszentrum, die Zentralbibliothek Latgale, das US-Informationszentrum, eine Bank, ein Café, einen Fitnessclub usw.

Verwendete Quellen und Links:

Website erstellt vom Tourismusinformationszentrum Daugavpils, Visitdaugavpils.lv

Lost Latvia, https://www.zudusilatvija.lv/objects/object/51727/

Man könnte monatelang leben, ohne einen Fuß auf einen Kuchen zu setzen – sei es in einer Stadt in der Stadt oder im Haus der Einheit in Daugavpils, https://www.lsm.lv/raksts/kultura/dizains-un-arhitektura/varetu-nodzivot-menesus-nesperot-kaju-no-ekas-pilseta-pilseta-jeb-vienibas-nams-daugavpili.a373945/

Flughafen Jelgava

Ein ziviler Flugplatz an der Nordgrenze der Stadt Jelgava. Von der einst 2.500 Meter langen Start- und Landebahn sind auf dem Flugplatz noch etwa 800 Meter erhalten.

Der Flugplatz wurde vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet. Nach der Besetzung Lettlands zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war hier das sowjetische 241. Sturmfliegerregiment stationiert. Am ersten Tag des Einmarsches der Wehrmacht in Lettland im Jahr 1941, dem 22. Juni, bombardierte die deutsche Luftwaffe den Flugplatz Jelgava und zerstörte einen Großteil der dort stationierten 27 Jagdflugzeuge vom Typ I-15 bis.

Während des Kalten Krieges diente er als einer der Reserve-Militärflugplätze an der nordwestlichen Grenze der UdSSR. Bis in die frühen 1990er Jahre war der Flugplatz Jelgava (russisch: Елгавский аэродром) die Heimat des 285. Special Helicopter Radioelectronic Warfare Squadron (285-й отдельная вертолётная ескадрилья радиоелектронной борбы, 285-й). ОВЭ РЭБ) der sowjetischen Luftwaffe, die Mi-8ППА-Hubschrauber einsetzte.

Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Lettlands wurde der Flugplatz Jelgava vom Rigaser Aeroklub für Fallschirmspringerkurse genutzt. 1997 wurden die Gebäude und Anlagen des Flugplatzes von der privaten Firma SIA BaltDelAero privatisiert. Diese führte keine wirtschaftlichen Aktivitäten auf dem Flugplatz durch, jedoch wurden damals die Platten der Rollschuhbahn abgebaut, wodurch der Flugplatz nicht mehr für Luftfahrtzwecke genutzt werden konnte. Aktuell wird das Flugplatzgelände von einer juristischen Person verwaltet, die dort einen Industriepark entwickeln soll.

Verlassener Ölstützpunkt der sowjetischen Armee in Borowka

Die einfachste Art, in die Vergangenheit zu reisen, ist vielleicht der Besuch längst vergessener Orte. Ein solcher Ort befindet sich in Borovka in der Region Krāslava – eine verlassene Ölbasis aus der Sowjetzeit.

Eine breite, asphaltierte Straße führt durch den Wald zum Militärstützpunkt. Man könnte meinen, sie sei beleuchtet, denn an den Seiten stehen Straßenlaternen in einem für die Sowjetzeit typischen Design.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auf der Krāslava-Seite – in Borovka – ein für die Armee geeignetes Gelände gefunden, und 1950 begannen die umfangreichen Bauarbeiten. Der 237 Hektar große Stützpunkt war als strategische Ölreserve für das baltische Kriegsgebiet mit einer Kapazität von 600.000 Tonnen konzipiert. Die Katasterlisten verzeichnen 133 Gebäude auf dem verlassenen Militärgelände. Ein Großteil der Gebäude ist erhalten geblieben, befindet sich aber in einem kritischen Zustand.

Verrostete Warnschilder sind an vielen Stellen verstreut: „Bei Gewitter nicht nähern!“; „Rauchen ist ein schwerwiegender Verstoß!“; „Offenes Feuer verboten.“

Früher gab es hier Dutzende riesige Öltanks, unterirdische Bunker, Hangars, Eisenbahninfrastruktur, Rohrleitungen, durch die Heizöl gepumpt und in Tanks gefüllt wurde, sowie Garagen, Verwaltungs- und Betriebsgebäude.

Nach dem Abzug der Armee wurde das Heizöl von dem städtischen Unternehmen Daugavpils in den Tanks gelagert, und die Latgale-Niederlassung der Zollverwaltung nutzte das Verwaltungsgebäude für einige Zeit. Heute gehört das Gelände dem Staatseigentum.

Beim Besuch des Geländes ist Vorsicht geboten; es ist nicht sicher, sich zwischen den Gebäuden zu bewegen, da tiefe, ungedeckte Brunnen, Landinvasionen usw. unbemerkt im Gras verborgen sein können.

GPS-Koordinaten: 55.916591, 26.96874

Zugehörige Geschichten

UdSSR-Armeestützpunkt in Marcien

Das Baltikum bildete eine der wichtigsten Verteidigungslinien des Sowjetimperiums, die westlichste Bastion, weshalb dort eine enorme Truppenkonzentration herrschte. Lettland galt damals als das am stärksten militarisierte Gebiet der Welt. Die genaue Zahl der Soldaten ist unbekannt; verschiedene Quellen nennen für unterschiedliche Zeiträume 200.000 bis 350.000. Allein in Lettland waren innerhalb von 50 Jahren 3.009 Militäreinheiten an über 700 Standorten stationiert. Einer dieser Standorte war der sowjetische Armeestützpunkt in Mārcienė.

Über die Besetzung Lettlands

Im Jahr 1940 wurde die Existenz des unabhängigen Staates Lettland durch die Besetzung und Annexion bzw. Eingliederung durch die Sowjetunion in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) unterbrochen.

Management des Reserveflugplatzes Tukums in den 1990er Jahren.

Mit dem Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen begann die Plünderung zahlreicher ehemaliger Militärbasen. Sowjetische Soldaten versuchten, so viel wie möglich mitzunehmen und die Infrastruktur in einem desolaten Zustand zurückzulassen. Nach dem Abzug der Truppen plünderten Zivilisten diese Basen weiter und nutzten die ehemalige Militärinfrastruktur aus.

Skulte Militärbomber

Der Zeitungsartikel verdeutlicht die Situation im heutigen Lettland: Vielerorts wurden Denkmäler und Gedenkstätten, die die sowjetische Besatzungsarmee verherrlichen, erhalten und werden sogar restauriert (oft auf Kosten der Kommunen). Die Unentschlossenheit und der fehlende Wille der Behörden führen zu langwierigen Konflikten in der Gesellschaft. Die verschiedenen Denkmäler, Gedenkstätten und Objekte im öffentlichen Raum werden nicht als historische Stätten oder Erinnerungsorte wahrgenommen, sondern als Instrumente zur Fortführung der Ideologie des sowjetischen Besatzungsregimes.

Die Geschichte des Feuerleitturms der 46. Küstenverteidigungsbatterie in Ventspils

Das militärische Erbe von Ventspils ist einzigartig, weil es eine der wenigen Küstenverteidigungsanlagen in Lettland und im Baltikum ist, die die Geschichte der Befestigungen des Zweiten Weltkriegs widerspiegeln. Sie ist auch deshalb einzigartig, weil es sich um ein militärisches Objekt handelt, das von der Sowjetunion in den Jahren der Unabhängigkeit der Republik Lettland gebaut wurde und in gewisser Weise die Unfähigkeit eines kleinen Landes symbolisiert, sich den Supermächten am Vorabend des Zweiten Weltkriegs entgegenzustellen. Sie ist die einzige Küstenverteidigungsbatterie, die so gut erhalten geblieben ist, ohne historische Schichten und in ihrem vollständigen Bauzustand. Die Anlage zeigt die gesamte Entwicklung des sowjetischen Militärkonzepts von 1939 bis zum Abzug der sowjetischen Truppen im Jahr 1994.

Liepāja – am Schnittpunkt verschiedener historischer Ereignisse

Die Einwohner von Liepāja gehörten zu den ersten in Lettland, die den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erlebten, und zu den letzten, für die der Krieg sowohl buchstäblich als auch symbolisch endete. Der Zweite Weltkrieg und die sowjetische Besatzung von Liepāja endeten erst 1994, als die letzten Truppen des Erben der UdSSR, Russland, die Stadt verließen.

Das Schicksal von Krasnoflotsk nach dem Abzug der Sowjets

Nachdem die letzten sowjetischen Truppen 1993 Lettland verlassen hatten, ging auch die Küstenschutzbatterie Krasnoflotsk oder Olmani in den Besitz der lettischen Verteidigungskräfte über. Schon bald wurde der verwaiste Besitz von gewinnorientierten Schürfern in Beschlag genommen.

Sowjetische Flugzeuge bombardieren den Friedhof von Riteli

Der Friedhof von Riteli befand sich mitten im Zielgebiet. Die Einheimischen konnten nur zusehen, wie sie zerstört wurden.

Zvardinekas Kindheit im Schatten von Bombenexplosionen - Polygon Summers

Ich verbrachte meine Kindheit in der Nähe des Schießplatzes Zvārde, unter dem Lärm von Explosionen und Düsenjets, konnte aber an manchen Wochenenden trotzdem das Gelände betreten. Nach dem Abzug der Sowjetarmee war das Land übersät mit Bombenkratern und vielen Sprengkörpern, nicht nur aus der Zeit des Schießplatzes, sondern auch aus dem Zweiten Weltkrieg.

Die Kindheit eines Verleumders im Schatten von Bombenexplosionen – Phosphorkapseln

Ich verbrachte meine Kindheit in der Nähe des Schießplatzes Zvārde, umgeben vom Lärm der Explosionen und der Düsenjets. Manchmal durfte man an den Wochenenden trotzdem aufs Gelände. Nach dem Abzug der Sowjetarmee war das Land übersät mit Bombenkratern und vielen Sprengkörpern, nicht nur aus der Zeit des Schießplatzes, sondern auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Besonders gern verbrannten die Jungen Phosphorkapseln …

Zvardineikas Kindheit im Schatten von Bombenexplosionen – dem abgeschossenen Flugzeug

Die Mülldeponie wurde bis 1992 weiter genutzt, und sogar im März 1992 stürzte ein Flugzeug, das von Lielvārde aus gestartet war, aus unbekannten Gründen auf dem Deponiegelände ab.

Die Geschichte einer einzigartigen Militäreinrichtung in Karosta

Jahrelang habe ich bei den Bewohnern von Alt-Liepaja kein anhaltendes Interesse an den einzigartigen Orten acht bis zehn Kilometer nördlich des Stadtzentrums festgestellt. Versteckt im Dickicht des Waldes, auf dem Dünenufer oder auf den Sumpfpfaden bieten die historischen Stätten der Karosta jedoch nicht weniger interessante historische Fakten und Geschichten, die längst vergessener Legenden würdig sind. Eine von ihnen - die ehemalige 23. Küstenartillerie-Batterie der UdSSR - wird das Thema dieser Geschichte sein.

Mig-27D-Flugzeuge stürzten auf dem Übungsgelände Zvārde und in Lēdurga ab

Anfang 1992 stürzten zwei sowjetische Kampfflugzeuge innerhalb von 40 Minuten unter mysteriösen Umständen auf dem Truppenübungsplatz Zvārde und in Lēdurgās ab.

Russische Militärflugzeuge stürzen auf den Truppenübungsplätzen Ledurga und Zwarde ab.

Anfang 1992 stürzten zwei sowjetische MiG-27 D-Flugzeuge an einem Tag unter mysteriösen Umständen im Abstand von 40 Minuten auf den Truppenübungsplätzen Lēdurga und Zvārde ab.

Raketenstützpunkt Tērvete

Der Raketenstützpunkt Tērvete war einer der geheimen strategischen Militärstützpunkte der UdSSR, auf dem ballistische Raketen vom Typ R12 stationiert waren.

Raketenstützpunkt Tisza

Der Raketenstützpunkt Tisza war einer der geheimen strategischen Militärstützpunkte der UdSSR, auf dem ballistische Raketen vom Typ R12 stationiert waren.

Insgesamt waren in Lettland etwa 400 sowjetische Soldaten in etwa 500 Einrichtungen stationiert, was einer Gesamtzahl von mehr als 50.000 Militärangehörigen entspricht. ---------------------------- Warum diese unsinnige Zahl von „400 sowjetischen Truppen“ in allen Sprachen Ihrer Website???