Lettische Schützen im Ersten Weltkrieg

I Erster Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg war ein Wendepunkt in der europäischen und auch in der lettischen Geschichte. Bereits 1915 tobte der Krieg in ganz Europa, und im Sommer desselben Jahres begann die Geschichte der heldenhaften lettischen Schützen. Tausende Freiwillige in Lettland traten der Armee bei und gründeten eigene nationale Einheiten. Tausende Männer meldeten sich freiwillig, um Seite an Seite mit ihren Landsleuten gegen den Feind zu kämpfen.

Im Frühjahr 1915 marschierten deutsche Truppen in Lettland ein. Nach fast einem halben Jahr Kampfhandlungen stabilisierte sich die Front im Herbst und teilte Lettland in zwei Teile. Der schicksalhafte Fluss Düna (Daugava) wurde zur Frontlinie und symbolischen Grenze, an deren Ufern viele Menschen ihre Heimat und Angehörigen zurückließen. Die heldenhaften Vorfahren der lettischen Schützen waren zwei kombinierte Arbeitsbataillone der Festung Daugavgrīva, die erbitterte Kämpfe gegen die einmarschierenden Deutschen führten.

Im Frühjahr 1915 gingen bei den russischen Militärbehörden mehrere Vorschläge zur Aufstellung lettischer nationaler Militäreinheiten ein. Diese wurden jedoch allesamt abgelehnt. Nach den erfolgreichen Kämpfen der Wachbataillone der Festung Daugavgrīva bei Jelgava Anfang Mai 1915 wurde die Idee lettischer Militärformationen erneut aufgegriffen. Befürwortet wurde sie von Jānis Goldmanis, einem der prominentesten lettischen Politiker jener Zeit und Abgeordneten der russischen Staatsduma. Um diese Idee und ihre Umsetzungsmöglichkeiten zu erörtern, lud er am 1. Juni 1915 führende Vertreter der lettischen Intelligenz, des Militärs und der Wirtschaft zu einem geheimen Treffen ein.

Der katastrophale Zustand der russischen Armee im Sommer 1915 war einer der wichtigsten Faktoren für die positive Entscheidung zur Aufstellung lettischer Einheiten. Diese sollten eine lettische Befehlssprache, lettische Inschriften auf den Feldfahnen und spezielle Brustpanzer umfassen. Man hoffte zudem auf politische Reformen nach Kriegsende – die Einführung einer stärkeren lokalen Selbstverwaltung in Lettland, Verwaltungsreformen und kulturelle Autonomie.

Am 10. August 1915 veröffentlichte die Zeitung „Dzimtenes Vēstnesis“ den Aufruf „Versammelt euch unter lettischen Flaggen“, verfasst von den Schriftstellern Atas Ķeniņš und Kārlis Skalbe und unterzeichnet von den Abgeordneten der russischen Staatsduma, Jānis Goldmanis und Jānis Zālītis. Darin wurden Freiwillige im Alter von 17 bis 35 Jahren aufgerufen, sich für lettische Bataillone zu bewerben und ihre Heimat gegen die deutschen Invasoren zu verteidigen.

In den ersten Tagen trafen so viele Männer ein, dass die Organisationskomitees sogar nachts arbeiteten. Unter den Freiwilligen befanden sich viele junge Männer, die weder Krieg noch Militärdienst erlebt hatten, doch ihre Begeisterung riss auch ältere Männer mit, die wussten, wohin sie gingen. Insgesamt meldeten sich etwa 8.000 Freiwillige, und während des Ersten Weltkriegs dienten bis zu 25.000 Mann in den lettischen Schützenbataillonen. Bis 1916 waren die lettischen Schützen im Daugavgrīva-Bataillon sowie in den Bataillonen Riga, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Tukums, Bauska, Valmiera und dem Reservebataillon vereint, die in den späteren Kriegsjahren zu Regimentern umbenannt wurden.

Lettische Schützenbataillone kamen im Oktober 1915 erstmals zum Einsatz, um den deutschen Angriff bei Riga aufzuhalten. Im Sommer und Herbst 1916 kämpften die Schützen auf der Todesinsel, im Januar 1917 fand die Jelgava-Operation (Weihnachtsschlacht) bei Tīreļpurva nahe Ložmetējkalns statt, wo die Schützen ein Drittel ihrer Kameraden verloren, und im Herbst 1917 hielten sie in den Kämpfen bei Mazā Jugla der deutschen Übermacht stand.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs blieben einige lettische Schützen in Russland und kämpften im Bürgerkrieg an verschiedenen Fronten, während andere am Lettischen Unabhängigkeitskrieg teilnahmen. Im Jahr 1920, mit Beginn des Friedens, kehrten viele ehemalige Schützen, die die letzten fünf Jahre im Krieg verbracht hatten, nach Lettland zurück.

Von den etwa 3.000 lettischen Schützen, die bis 1917 gefallen sind, sind 870 auf dem Rigaer Brüderfriedhof bestattet. Die übrigen konnten aus verschiedenen Gründen nicht nach Riga überführt werden, sodass die Gräber lettischer Soldaten in Sloka, Ķemeri, Tīnūži, Ķekava und anderen Orten zu finden sind.

Parallel zu den Ereignissen des Ersten Weltkriegs fand in Lettland ein weiterer Kampf statt – der Kampf um das lettische Selbstbewusstsein, und zu dieser Zeit wurde aus dem Kampfgeist der Schützen auch die Hoffnung auf die Gründung eines eigenen Staates geboren.

Weitere Informationsquellen

1. Dokumentarfilm „Unter lettischen Flaggen. Die Geburt von Helden“, 2015. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=GmZV74r6EbI [angesehen: 04.05.2021].

2. Blizzard of Souls. Digitales Museum. Verfügbar unter: https://www.dveseluputenis.lv/lv/laika-skala/notikums/67/latviesu-inteligence-nolemj-dibinat-strelnieku-vienibas/ [Zugriff: 05.05.2021].

3. Zariņš K. „Der Erste Weltkrieg in Lettland und die Schlachten der lettischen Schützen“, 2015. Verfügbar unter: https://www.sargs.lv/lv/pirmais-pasaules-kars/2015-07-15/pirmais-pasaules-kars-latvija-un-latviesu-strelnieku-cinas [Zugriff: 05.05.2021].

Ihre Kommentare

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

Museum der Weihnachtsschlachten

Das Museum befindet sich im Haus „Mangaļi“ in der Gemeinde Valgunde, Region Jelgava, und ist eine Zweigstelle des lettischen Kriegsmuseums. Es wurde 2005 am Ort der Weihnachtsschlachten des Ersten Weltkriegs eröffnet. An den Schlachtorten sind noch heute einzigartige Befestigungen aus dem Ersten Weltkrieg erhalten. Die Freilichtausstellung des Museums der Weihnachtsschlachten rekonstruiert einen Teil des Befestigungssystems – den Unterstand und einen Teil der ersten deutschen Verteidigungslinie – den „deutschen Wall“, der das einzige Objekt seiner Art im Baltikum ist.

Die Weihnachtsschlachten sind eines der bekanntesten und dramatischsten Ereignisse des Ersten Weltkriegs in Lettland. Sie nehmen einen besonderen Platz in der lettischen Militär-und Kulturgeschichte ein. Sechs Tage lang wurde heftig gekämpft, was zu schweren Verlusten führte. Die Schlachten sind vor allem mit dem Angriff der lettischen Schützen auf die deutsche Armee verbunden, der unter besonders harten und ungünstigen Winterbedingungen stattfand. Dies ist ein beispielloser Fall, in dem eine größere Kampfhandlung ohne Artillerieunterstützung durchgeführt wurde.

Heute beherbergt das Museum Artefakte, die auf den Schlachtfeldern gefunden wurden. Die Innenausstellung ist zu bestimmten Zeiten geöffnet, während die Außenausstellung der Festungsanlagen täglich geöffnet ist. In der Umgebung wurden touristische Routen und Naturlehrpfade angelegt.

Flusstalgraben

Der Startpunkt der Route befindet sich im Zentrum von Upesleji in der Nähe der Bushaltestelle.

Am Morgen des 1. September 1917, nach dreistündigem Artilleriebeschuss, begannen die Deutschen bei Ikšķile mit dem Bau von drei hölzernen Pontonbrücken über die Düna. Rund 560.000 Granaten wurden aus 1.159 Geschützen und Mörsern abgefeuert, wodurch 66 russische Geschütze vollständig ausgeschaltet und die am rechten Dünaufer stationierte 186. Division zum Rückzug gezwungen wurde. General Parskis, der Befehlshaber der russischen 12. Armee, befahl dem 43. Korps einen Gegenangriff an der entstandenen Bresche und stellte ihm die 33., 136. und 138. Division, eine Brigade der 116. Division sowie die 2. Lettische Schützenbrigade zur Verfügung.

Am Nachmittag des 1. September erhielten die lettischen Schützen den Befehl zum Vorrücken gegen die die Düna überquerenden Deutschen. Die 2. Lettische Schützenbrigade aus Ropaži rückte den angreifenden deutschen Einheiten entgegen, und die Soldaten des 5. Lettischen Schützenregiments aus Zemgale erreichten gegen 16:00 Uhr die befestigten Stellungen am rechten Ufer der Mazā Jugla. Nach Artilleriefeuer begann am Mittag des 2. September der Angriff auf die Stellungen der lettischen Schützen. Auf einer 14 km langen Front entlang des rechten Ufers der Mazā Jugla entbrannten Verteidigungskämpfe. Die Soldaten der 2. Lettischen Schützenbrigade mit wenigen Geschützen standen einer zahlenmäßig und technisch überlegenen deutschen Truppe gegenüber, die im Angriff auch Flugzeuge, Flammenwerfer und mit Gift gefüllte Granaten einsetzte. Den Schützen gelang es, die Front 26 Stunden lang bis zum 3. September heldenhaft zu halten. Nach Erfüllung ihrer Aufgabe zogen sich die überlebenden lettischen Soldaten auf Befehl des Oberkommandos der 12. Armee auf die Stellungen bei Sigulda und Cēsis zurück. Die Verluste waren sehr hoch: Mehr als die Hälfte der Kämpfer des 5. Lettischen Schützenregiments Zemgale und des 6. Lettischen Schützenregiments Tukums wurde aufgerieben, während die Verluste des 7. Lettischen Schützenregiments Bauska und des 8. Lettischen Schützenregiments Valmiera geringer ausfielen.

Zentrum für Kulturerbe in der Gutsanlage „Tīnūžu muiža”

Das Zentrum für Kulturerbe im Landgut „Tīnūžu muiža“ befindet sich im Dorf Tīnūži im Landkreis Ogre, je 7 km von Ogre als auch Ikšķile entfernt. Die ersten schriftlichen Quellen über das Landgut stammen aus dem 16. Jahrhundert. Es verfügte bis Mitte des 18. Jahrhunderts nur über bescheidene Bauten, entwickelte sich aber im Laufe der Zeit zu einer Wirtschaft. In der Umgebung kam es während des Ersten Weltkrieges zu Kämpfen zwischen der russischen und der deutschen Armee. Auch die lettischen Schützen waren involviert. Während des Unabhängigkeitskrieges bildetet der Gutshof Tīnūži das Hauptquartier des 1. Infanterieregiments Valmiera der lettischen Armee. Auch gepanzerte Fahrzeuge waren hier stationiert. 1932 wurde das Gut dem Lettischen Verband der Kriegsinvaliden übergeben, der hier eine Wohn- und Betreuungsstätte für Kriegsveteranen einrichtete. 1943 während des Zweiten Weltkrieges wurde der deutsche Frontaufklärungstrupp FAT 212 aus Estland nach Gut Tīnūži verlegt. Diese Front-Einheit der deutschen Abwehr bildete hier auch lettische Soldaten für den Kampf gegen die Rote Armee aus. Zum Ausbildungsprogramm gehörten Aufklärung, Guerillakampf und Sabotageakte. Das Herrenhaus des Landgutes Tīnūži wurde beim Vormarsch der Roten Armee auf Riga zerstört. Heute beeindruckt die stille Landschaft mit ihren historischen Gebäuden am Fluss Mazā Jugla. Das Zentrum für Kulturerbe „Tīnūžu muiža“ zeigt Ausstellungen zu historischen Ereignissen und über die lettischen Schützen.

Denkmal für die Schlacht am Mazā Jugla bei Tīnūži

Gelegen im Dorf Tīnūži in der Gemeinde Ikšķile, an der Straßenseite in der Nähe der Grundschule Tīnūži.

Ein Denkmal für die lettischen Schützen, die im Ersten Weltkrieg gegen die deutsche Wehrmacht kämpften. Die Schlacht an der Mazā Jugla am 1. und 2. September 1917 bildete den Höhepunkt der Rigaer Operation. Die deutsche Wehrmacht griff Ikšķile an, um Riga einzunehmen und die russische 12. Armee gefangen zu nehmen. Deutsche Einheiten, die die Düna über Pontonbrücken überquerten, erreichten das Gebiet um die Mazā Jugla, wo sie von lettischen Schützen aufgehalten wurden. Diese erhielten den Befehl, den Feind so lange aufzuhalten, bis die gesamte russische 12. Armee dem Kessel entkommen war, ohne in deutsche Gefangenschaft zu geraten. Die Kämpfe forderten auf beiden Seiten schwere Verluste.

Heute können Sie das Denkmal „Altar der Helden“ des Bildhauers Jānis Karlovs besichtigen, das den lettischen Kämpfern gewidmet ist und 2005 enthüllt wurde. 300 Meter entfernt befindet sich das Gut Tīnūži, wo eine Ausstellung stattfindet.

Ložmetējkalns (Haubitzenberg) im Moor Tīreļpurvs

Ložmetējkalns (Haubitzenberg) liegt in der Gemeinde Valgunde, Region Jelgava, in der Nähe der Autostraße A9. Es ist ein Schlachtfeld aus dem Ersten Weltkrieg und das einzige kulturhistorische Schutzgebiet von nationaler Bedeutung in Lettland. Ložmetējkalns (Haubitzenberg) liegt auf der Langen Düne, einem Teil des Dünenrückens Nordeķi-Kalnciems. Der Name stammt aus der Zeit, als sich hier uneinnehmbare Festungsanlagen der deutschen Armee befanden, die mit schwerem Maschinengewehrfeuer verteidigt wurden.

Die Weihnachtsschlachten sind eines der bekanntesten und dramatischsten Ereignisse des Ersten Weltkriegs in der lettischen Geschichte. Im Jahr 1917 griffen die lettischen Schützen und sibirische Einheiten der russischen Armee Ložmetējkalns (Haubitzenberg) an und eroberten es, wobei sie mindestens 600 Feinde und wertvolle Trophäen erbeuteten. Die Schützen glaubten, dass ihnen die Ehre der Eroberung der Hochebene gebührte. In der Umgebung des Ložmetējkalns (Haubitzenberg) befinden sich Gedenksteine und andere Zeugnisse der Schlachten, die hier stattgefunden haben. Jedes Jahr im Januar finden in der Umgebung von Ložmetējkalns (Haubitzenberg) Gedenkveranstaltungen zur Erinnerung an die Weihnachtsschlachten statt. Heute ist Ložmetējkalns (Haubitzenberg) zu einem Symbol für das Heldentum und das Gedenken an die lettischen Schützen geworden. Ein 27 Meter hoher Aussichtsturm bietet einen Panoramablick auf die Schauplätze der Weihnachtsschlachten.

Weihnachtsschlachtdenkmal auf dem Brüderfriedhof von Antinu

Im Stadtteil Babīte gelegen, am Straßenrand in der Nähe des ehemaligen Antiņi-Hauses und des alten Medikamentenlagers.

Der Soldatenfriedhof Antiņi oder Tīreļi entstand während des Ersten Weltkriegs. Das Gebiet beherbergte Verteidigungsstellungen der russischen Armee. 1917, während der Weihnachtsschlachten, befanden sich in der Nähe das Hauptquartier des 5. Lettischen Schützenregiments Zemgale sowie ein Lazarett mit Medikamentenlager.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar 1917 wurden unter dem Schein von acht großen Freudenfeuern 105 Kämpfer des 5. Semgallischen Lettischen Schützenregiments mit militärischen Ehren beigesetzt. Sie waren in Kämpfen gegen die deutsche Armee gefallen oder an ihren Verwundungen gestorben. Die Zeremonie leitete der Regimentskommandeur Jukums Vācietis. Später wurden auch Soldaten anderer Einheiten der russischen Armee auf dem Friedhof beigesetzt. 1925 wurde dort ein Denkmal des Architekten Eižens Laube enthüllt und das Gelände neu gestaltet. Informationen über 3.800 auf dem Friedhof begrabene Soldaten finden sich an vielen Stellen, diese Angabe gilt jedoch als unwahrscheinlich und unbestätigt.

Das zweite Denkmal für die Soldaten des ersten unabhängigen Lettlands in Marupe

befindet sich in der Gemeinde Mārupe, vor dem Gebäude des Golfclubs „Viesturi“ an der Waldstraße, gegenüber dem Schild zum Golfübungsplatz.

Die Autoren der Projektidee sind der Mārupe-Regionalführer Miķelis Jakunovs und der Eigentümer des Grundstücks „Dumpmaļi“ Visvaldis Dumpis.

Im November 2014, während der Lettischen Patriotenwoche zu Ehren lettischer Soldaten, wurde im Wald bei Dzilnupīte, an der Grenze der Komitate Mārupe und Babīte, einem weiteren Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs, ein zweites Denkmal für lettische Soldaten enthüllt. Konzeption und Finanzierung des Denkmals stammen von Visvaldis Dumpis, die Gestaltung vom Bildhauer Ivars Feldbergs. Der Eigentümer der Gedenkstätte, Visvaldis Dumpis, wünscht sich, dass sich die Menschen hier nicht nur am 14. Juni und 25. März, sondern auch am 10. Juli, dem Jahrestag der Gründung der nationalen Verteidigungskräfte, und an anderen für die Letten bedeutsamen historischen Ereignissen versammeln.

Am 9. November 2018 wurde in der Nähe des Denkmals ein Informationsstand zur Geschichte des Ortes und seiner Sehenswürdigkeiten eröffnet. Er widmet sich der Geschichte des Ortes und erzählt von dem ehemaligen Haus „Adieņi“ und der dort lebenden Familie Ķurbja, den Ereignissen des Ersten Weltkriegs in der Region sowie von historischen Objekten, die heute nicht mehr sichtbar sind – der Dūči-Brücke, dem Teich und der Mühle von Dzirnavu sowie dem Jagdbad.

Ehemaliges Sanitätslager der lettischen Soldaten

Im Stadtteil Babīte gelegen, in der Nähe des Soldatenfriedhofs von Antiņi und der renovierten Schützengräben.

Während des Ersten Weltkriegs befanden sich ab 1915 die Verteidigungsstellungen der Armee des Russischen Reiches in diesem Gebiet. Im Jahr 1917, während der Weihnachtsschlachten, befanden sich das Hauptquartier des 5. Lettischen Schützenregiments Zemgale und ein Krankenhaus mit Medikamentenlager in der Nähe des Hauses Antiņi, das von dem prominenten lettischen Militärarzt Pēteris Snīķeris geleitet wurde.

Während der Weihnachtsschlachten griffen lettische Schützen deutsche Armeeeinheiten unter besonders harten und widrigen Bedingungen an. Die erlittenen Verletzungen waren vielfältig – Schusswunden, Prellungen und Traumata sowie Erfrierungen. Tausende lettische Soldaten mussten umgehend medizinisch versorgt werden. Die Versorgung war so organisiert, dass die Verwundeten schnellstmöglich Hilfe erhielten. Unbewaffnete Sanitäter leisteten auf dem Schlachtfeld Erste Hilfe und bargen die Verwundeten aus Gefahrenzonen. In der Nähe der Schlachtfelder wurden Verbandsplätze eingerichtet, wo die Versorgung fortgesetzt und die Triage durchgeführt wurde. Schwerverletzte Soldaten wurden mit Wagen und Autos in Lazarette oder Feldlazarette gebracht. In der Nähe der Lazarette wurden Friedhöfe angelegt, auf denen die an ihren Verletzungen Verstorbenen beerdigt wurden.

Heute kann man das alte Medikamentenlager besichtigen. In der Nähe befinden sich der Soldatenfriedhof von Antiņi sowie rekonstruierte Schützengräben und Unterstände aus dem Ersten Weltkrieg. Die Umgebung lädt zu Waldspaziergängen ein und offenbart eindrucksvolle Zeugnisse des militärischen Erbes.

Historische Erkundungsroute und Unterstand aus dem Ersten Weltkrieg

Das Gebäude befindet sich in Olaine, in der Nähe des Olaine History and Art Museum.

Die historische Route wurde 2018 auf dem Gelände der russischen Befestigungsanlagen aus dem Ersten Weltkrieg angelegt, die Teil des Verteidigungssystems der Region waren. Die Kämpfe zwischen der deutschen und der russischen Armee im Raum Olaine sind aus mehreren Gründen von Interesse. Das sumpfige Gelände verhinderte schnelle Erfolge und erforderte von den Soldaten vielfältige Fähigkeiten im Umgang mit diesen widrigen Bedingungen. Genaue Geländeanalyse, Aufklärung und die Befestigungen bzw. Ingenieurbauwerke spielten eine entscheidende Rolle im Krieg.

Heute ist der Lehrpfad frei zugänglich und vermittelt einen ersten Eindruck von den Lebensbedingungen der Soldaten. Die restaurierten Gebäude sind geschlossen, können aber nach vorheriger Anmeldung beim Geschichts- und Kunstmuseum Olaine besichtigt werden.

Die Todesinsel

Die heute aus mehreren kleinen Inseln bestehende Inselgruppe liegt inmitten der Daugava, an der Südseite des heute durch die Staumauer des Rigaer Wasserkraftwerkes gebildeten Stausees, in der Nähe von Daugmale. Die sog. Todesinsel war einer der schrecklichsten und legendärsten Schauplätze des Ersten Weltkriegs. Als sich die russische Armee 1915 auf dem Rückzug aus den lettischen Regionen Kurland und Semgallen befand, blieben einige Einheiten am linken Ufer der Daugava zurück, wo sie Abwehrstellungen gegen die deutsche Armee bezogen. Eine Brücke verband beide Flussufer. Hier kam es zu einem der größten Giftgaseinsätze auf dem Gebiet des heutigen Lettland. Die lettischen Soldaten nannten den Frontabschnitt „Todesinsel“, während er für Soldaten anderer Nationen die „Hölle“ war. Die Stellungen auf der Todesinsel waren von strategischer, aber auch symbolischer Bedeutung. Für die lettischen Soldaten war es ein Teil des deutsch besetzten Kurland. Die Kämpfe fanden an den Ufern der Daugava in der Nähe von Ikšķile (dt. Üxküll) statt und wurden im historischen Bewusstsein mit den Abwehrkämpfen der Urahnen gegen die deutschen Kreuzzüge assoziiert. Heute ist die Stätte per Boot erreichbar. Nur ein Teil der Inseln – das nicht vom Stausee überflutete Gebiet – kann besichtigt werden. Ein von E. Laube entworfenes Denkmal ist erhalten geblieben. Einige Abschnitte der Abwehrstellungen wurden rekonstruiert. Am Ufer der Daugava am Kābeļkalns in Ikšķile gibt es eine Infotafel. Erst nach der Aufstauung der Daugava im Rahmen des Baus des Rigaer Wasserkraftwerkes entstanden die heutigen Inselchen.

Ogre Geschichts- und Kunstmuseum

Das Geschichts- und Kunstmuseum von Ogre wurde 1981 gegründet. Die Museumssammlung umfasst über 40.000 verschiedene Objekte, die im Gebiet der Stadt Ogre und des ehemaligen Bezirks Ogre zusammengetragen wurden. Sie veranschaulicht umfassend das kulturelle und historische Erbe von der Antike bis zur Gegenwart.

In der Ausstellung „Von der Bank zum Museum“ können Besucher die Geschichte des Gebäudes in der Brīvības-Straße 36 und seine Wandlung im Laufe von 50 Jahren kennenlernen. Ursprünglich als Bank der UdSSR erbaut, beherbergt es heute das Ogre History and Art Museum.

Die Ausstellung „Urlauber in Ogre“ widmet sich einem der glanzvollsten und legendärsten Kapitel in der Geschichte der Stadt. Sie zeigt die Erholungsmöglichkeiten, die Unterhaltungsangebote der Urlauber sowie die Legenden, die das kulturelle und gesellschaftliche Leben von Ogre vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg prägten. Die Geschichte von Ogre als Kurort wird anhand sorgfältig ausgewählter Dokumente und Objekte sowie deren ansprechender künstlerischer Präsentation veranschaulicht.

Die Ausstellungen im Museum wechseln monatlich. Die thematischen Ausstellungen widmen sich in der Regel verschiedenen historischen Ereignissen, aber auch Künstler wie Maler, Keramiker, Grafikdesigner, Fotografen und Vertreter anderer kreativer Berufe aus der Gemeinde Ogre und dem ganzen Land sind in den Kunstausstellungen vertreten.

Saulkrasti Fahrradmuseum

Das Fahrradmuseum befindet sich an der Fernstraße A1 in Saulkrasti, in der Nähe der Weißen Düne unweit der Bahnstation Pabaži. Ausgestellt sind einige der technisch interessantesten in Lettland vorhandenen Exemplare aus der Entwicklungsgeschichte des Fahrrades. Es handelt sich um die größte Fahrradsammlung im Baltikum mit rund 60 in Lettland hergestellten und genutzten Rädern, darunter auch Militärfahrräder. Anfang des 20. Jahrhunderts begann man die Verfügbarkeit und die Vorteile von Fahrrädern in hohem Maße auch für das Militär zu nutzen. Es wurden eigens schnell bewegliche radfahrende Einheiten zusammengestellt. Radfahrertruppen konnten den Gegner rascher auskundschaften, Überraschungsangriffe ausführen und in einem weiträumigen Territorium schneller operieren als die Infanterie. Nach dem Ersten Weltkrieg verfügte die lettische Armee auch über Radfahrereinheiten mit Rädern aus lettischer Produktion. Angehörige der Radfahrereinheiten hatten strenge Anforderungen zu erfüllen. Die Männer mussten belastbar sein, über ein gutes Seh- und Hörvermögen sowie über ein gesundes Herz und eine gesunde Lunge verfügen. Das minimale Körpergewicht lag bei 80 kg, die geforderte Körpergröße bei 165-180 cm. Die Anforderungen der lettischen Armee sahen vor, dass ein gut ausgebildeter Radfahrer 80 bis 100 km am Tag und im Eiltempo bis zu 150 km zurückzulegen hatte. Im Winter, wenn die Fahrräder nicht benutzt werden konnten, kamen Skier zum Einsatz. Ein Radfahrer musste in der Lage sein, 50-60 km pro Tag auf Skiern zurückzulegen. Viele Militär-Radfahrer wurden Profisportler.

Saulkrasti-Unterstände

Gelegen in Saulkrasti, in den Küstendünen in der Nähe des Restaurants "Lagoon".

Die russischen Armeebefestigungen wurden während des Ersten Weltkriegs errichtet, um die Küste gegen deutsche Landungsoperationen zu verteidigen. Sie sind Teil eines Verteidigungsanlagensystems in der Nähe strategisch wichtiger Objekte.

Während des Ersten Weltkriegs errichtete die russische Armee mehrere Verteidigungslinien auf lettischem Gebiet. Sollte eine dieser Linien durchbrochen werden, sollten die neu entstandenen Stellungen und Verstärkungen ein weiteres Vordringen der deutschen Armee verhindern. Eine dieser Linien verlief in einem Streifen, der in Saulkrasti begann, sich über Līgatne und Nītaure bis nach Koknese erstreckte und dort an die erste Verteidigungslinie entlang der Düna anschloss. Ziel war die Befestigung des Gebiets um Saulkrasti, da sich dort zahlreiche wichtige Objekte befanden: mehrere Flussübergänge, ein verzweigtes Straßennetz, das ins Zentrum von Vidzeme führte, sowie Verteidigungsstellungen an der Küste.

Heute beherbergt die Stätte Schützengräben inmitten eines wunderschönen Küstenwaldes mit Blick auf das Meer. Sie ist eine der Attraktionen im umfangreichen touristischen Angebot von Saulkrasti.

General Karls Goppers Memorial Room in seinem Geburtshaus „Makati“

Gelegen in der Gemeinde Plāņi am Ufer des Flusses Vija.

Der Gedenkraum von General Kārlis Goppers in seinem Geburtsort "Maskati" kann besichtigt werden.

Der Bauernhof „Maskatu“ wurde von General Goppers’ Bruder Augusts Goppers geführt, da der talentierte Kriegsführer durch wichtige Ereignisse und die Weltkriege stark beansprucht war. 1920 kehrte der General nach Lettland, in seine Heimat, zurück. Doch viele verantwortungsvolle Aufgaben hielten ihn in Riga gefangen. Augusts bewirtschaftete „Maskatu“ weiterhin. 1940 wurde General Goppers verhaftet und am 25. März 1941 in den Kellern der Tscheka erschossen. 1944 floh die Familie Gopper mit drei Pferdekutschen nach Kurland. Der Krieg spaltete die Familie, und Aleksandrs Goppers’ Töchter – Biruta, Elza und Anna – blieben in Lettland. Ihnen wurde die Rückkehr nach „Maskatu“ verwehrt. Die Häuser waren groß und gut gepflegt. Drei oder vier Familien von Neuankömmlingen wurden dort in separaten Zimmern untergebracht. In der großen Scheune wurde ein Pferdehof eingerichtet. Aufgrund von Streitigkeiten brach 1980 ein Feuer aus. Die Scheune und der große Schuppen brannten nieder. Zum Glück griff das Feuer nicht auf das Haus über, die Flammen wurden von großen Bäumen zurückgehalten, die unsere Vorfahren gepflanzt hatten.

Nach dem wundersamen Erwachen im Jahr 1991 wurde der lettische Staat zum zweiten Mal wiedergeboren. 1992 erhielt die Familie von General Goppers Bruder August „Maskatus“ als heilige Stätte ihrer Vorfahren zurück. Zehn Jahre lang arbeiteten alle unermüdlich daran, die Häuser vor der Zerstörung zu bewahren, die zerstörten Gebäude zu restaurieren und wiederaufzubauen und den gesamten Hof „Maskatus“ zu verschönern. Die Häuser wurden in ihrem alten Aussehen wiederhergestellt, und ein Gedenkraum für General Kārlis Goppers wurde eingerichtet. Der Gedenkraum kann nach vorheriger Anmeldung unter +371 29396870 oder +371 29254285 besichtigt werden.

Ausflug zum Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten im Spāre Manor Park

Befindet sich auf dem Gelände des Spāre Manor-Komplexes.

Während des Ersten Weltkriegs beherbergte das Gut Spāre ein Feldlazarett der russischen Armee. Die 24 dort gefallenen Soldaten, darunter lettische Schützen, sind auf dem nahegelegenen Bruderschaftsfriedhof begraben. Das Denkmal wurde am 6. Oktober 1935 enthüllt.

Bei der Errichtung der Gedenkstätte (beginnend an der Straße) wurden beidseitig Lindenreihen gepflanzt. 1935 wurden alle Verschönerungsarbeiten in dem Gebiet von Schülern der Spāre-Schule unter der Leitung von Schulleiter Kārlis und Alvīne Skalbergs durchgeführt.

Schüler der Spāre-Grundschule in der Gemeinde Amata beteiligen sich derzeit ebenfalls an der Reinigung der Gedenkstätte. Die Nationalgarde des 27. Bataillons von Cēsis leistet dabei wertvolle Unterstützung.

Ein Fackelzug zur Gedenkstätte für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs ist zu einer Tradition geworden und findet jedes Jahr am 11. November statt. Angeführt wird der Zug stets von der 27. KB der Nationalgarde von Cēsis, begleitet von einem Feldgeistlichen. Unverzichtbarer Bestandteil der Veranstaltung ist der Ehrensalut.

Im Gelände des Herrenhauses Spāre wird ein Ausflug zum Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten (45 Min.) angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist unter der Telefonnummer +371 26558464 erforderlich.

Gedenkstein für lettische Schützen in Plakanciems

In Plakanciems errangen die lettischen Schützen ihren ersten Sieg in der historischen Nachtschlacht vom 29. Oktober 1915 – nur eine Woche, nachdem das 1. Lettische Schützenbataillon „Daugavgrīva“ Riga verlassen und seinen Einsatz an der Front aufgenommen hatte. Mit dem Erfolg in der Schlacht von Plakanciems begann der heldenhafte Weg unserer Schützen. Der Nachtangriff am Fluss Misa hatte zudem eine unschätzbare moralische Bedeutung: Niemand zweifelte an den Kampffähigkeiten der lettischen Schützen, sie gewannen schnell an Popularität, und viele Letten aus russischen Regimentern schlossen sich unseren nationalen Einheiten an.

Der Gedenkstein wurde von der Gemeinde Ķekava durch das Steinbearbeitungs- und Restaurierungsunternehmen der Gemeinde Ķekava „Akm Stone Processing Center“ – die Steinmetze Guntis Pandars und Pēteris Zvaunis – geschaffen.

Der Erfolg in der Schlacht von Plakanciems wurde durch sorgfältige, vier Tage andauernde, kontinuierliche Aufklärung, einen vom Kommandanten der 1. Kompanie, Fridrihs Briezis, ausgearbeiteten Überraschungsangriffsplan und den Heldenmut unserer Soldaten sichergestellt.

Die Lage an der Front war zu dieser Zeit sehr angespannt, da deutsche Soldaten an mehreren Stellen langsam weiter auf Riga vorrückten. Nahe Plakanciems hatten sie vor Kurzem den Fluss Misa überquert und mit dem Aufbau eines Brückenkopfes begonnen, indem sie das 2. Bataillon des deutschen 376. Infanterieregiments und vier Maschinengewehre dort stationierten.

Der Angriff der lettischen Schützen basierte auf Überraschung, schnellem Handeln und der Koordination verschiedener Aktionen. Jeder Schütze der 1. Kompanie erhielt vier Handgranaten, 60 Soldaten legten weiße Mäntel an, da es kurz zuvor leicht geschneit hatte. Als die Angreifer nahe genug an die deutschen Stellungen herangekommen waren, wurde um 22:00 Uhr das Signal gegeben und der Angriff begann. Unsere beiden Maschinengewehre beschossen die Flanken des Feindes, um zu verhindern, dass die Deutschen Verstärkung herbeirufen konnten. Unter dem Beschuss mit Handgranaten stürmten die lettischen Schützen rasch die deutschen Schützengräben, während russische Artilleristen die Brücken über die Misa und die Hauptverteidigungslinie des Feindes beschossen. Die feindlichen Soldaten gerieten in Verwirrung, erlitten schwere Verluste, zogen sich über den Fluss zurück und überließen den Brückenkopf den Angreifern. Eine unserer Kompanien hatte eine viermal so große feindliche Einheit besiegt!

Die lettischen Schützen verloren sechs gefallene Soldaten – Juris Butenieks, Frici Ērmanis, Rūdolfs Hofmanis, Kristaps Krūmiņš, Jānis Nauris und Kirijans Šnurovas. Sie wurden alle auf dem Rigaer Brüderfriedhof beigesetzt. Von den acht Verwundeten starben später zwei – Jāzeps Brūveris (begraben auf dem Pleskodāle-Friedhof) und Jānis Skuja (begraben auf dem Rigaer Brüderfriedhof). Deutsche Verluste – 31 Soldaten getötet, 34 gefangen genommen und 45 verwundet. Als Trophäen erbeuteten die Angreifer ein Maschinengewehr und 35 Gewehre.

Denkmal für die im Ersten Weltkrieg und im Lettischen Unabhängigkeitskrieg gefallenen Soldaten.

Befindet sich in der Church Street gegenüber der St. Anne's Church.

Ein Denkmal für die im Ersten Weltkrieg und im Lettischen Unabhängigkeitskrieg gefallenen Soldaten ist zu sehen.

Am 1. Mai 1923 wurde gegenüber der Lutherischen Kirche von Mazsalaca ein „Heldenhain“ angelegt, in dem jedem gefallenen Soldaten eine Eiche gewidmet wurde. Laut Likert wurden insgesamt 97 Eichen gepflanzt – 23 für die Gefallenen des Unabhängigkeitskrieges und 74 für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Die damalige Presse berichtete jedoch von 106 gepflanzten Eichen.

Am 21. August 1927 wurde im „Heldenhain“ ein von dem Architekten Pauls Kundziņš entworfenes Betondenkmal enthüllt, an dessen Bau auch der Bildhauer Vilhelms Treijs beteiligt war.

Das Denkmal befindet sich neben der St.-Anna-Kirche in Mazsalaca, die an einem eigens gewählten Standort errichtet wurde, damit ihr schlanker (58,6 m), schöner Turm schon von Weitem sichtbar ist. Die Kirche ist gut erhalten, da sie während der Sowjetzeit weder zerstört noch für andere Zwecke umgenutzt wurde.

Friedhof der lettischen Schützenbrüder

In der Nähe der Nītaure-Orthodoxen Kirche, neben der Gedenkstätte für sowjetische Soldaten des Zweiten Weltkriegs.

Am 2. September 1934 wurde das Brüdergrab der Schützen und unbekannten Soldaten, die im September 1917 bei einem Gefecht mit den Deutschen in der Nähe von Nītaure gefallen waren, eingeweiht.

Chronologische Reihenfolge bei der Errichtung von Gräbern:

Im September 1917 wurde die Frontlinie im Abschnitt Saulkrasti-Līgatne-Nītaure-Lake Lobes (bei Krape)-Koknese verstärkt. Auf der Straße Mālpils-Peļņi-Nītaure kam es zum letzten Zusammenstoß des 6. Tukums- und des 5. Zemgale-Regiments mit dem Feind – deutschen Truppen. Oberst Jukums Vācietis sagte dazu:

„Nach dieser Schlacht kehrte Stille an der Front ein.“

Die Gefallenen wurden in der Nähe der orthodoxen Kirche in Nītaure und an verschiedenen Konfliktorten auf der Route Mālpils-Peļņi-Nītaure beigesetzt.

In der Zeitung „Latvijas Kareivis“ Nr. 113.21.05 aus dem Jahr 1922 wird in dem Artikel „Historische Schlachtengedenkstätten“ erwähnt, dass „der Friedhof der Lettischen Schützenbrüder noch immer in Nītaure liegt, wo es ebenfalls zu Zusammenstößen mit den Deutschen kam.“

Am 17. Juli 1929 begab sich eine Kommission nach Nītauri, um die Gräber zu inspizieren. Dabei stellte sie fest, dass in Nītauri in der Nähe der orthodoxen Kirche etwa 100 Soldaten der russischen Armee begraben waren (es sei darauf hingewiesen, dass die lettischen Schützenregimenter innerhalb der russischen Armee gegründet wurden), aber 6 lettische Schützen waren in der Nähe des lutherischen Grabes bestattet: Otto Bērziņš (5. Semgallisches Regiment), Kārkliņš (6. Tukums Schützenregiment), Alfrēds Bedrītis (der 1919 in den Befreiungskriegen in der Nähe von Cēsis fiel), Sviļums (Schütze), Žanis Krūtainis (5. Semgallisches Regiment) und ein unbekannter lettischer Soldat.

1933 wurden die in der Nähe des Hauses Peļņu begrabenen Schützen auf dem Friedhof von Mālpils umgebettet. Die sterblichen Überreste der Soldaten, die an verschiedenen Orten in der Gemeinde More gefallen waren, wurden hingegen auf den Friedhof der Brüder Nītaure nahe der orthodoxen Kirche Nītaure überführt. Sechs gefallene Soldaten, die zuvor auf dem lutherischen Friedhof beerdigt worden waren, wurden ebenfalls hierher umgebettet.

Das Cēsis-Museum besitzt ein Foto eines unbekannten Autors, das den Brüderfriedhof in Nītaure vor dem Zweiten Weltkrieg zeigt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die in den Schlachten von Nītaure und More gefallenen sowjetischen Soldaten auf diesen Friedhöfen beigesetzt, und alle Spuren des Friedhofs der Lettischen Schützenbrüder wurden beseitigt. 1984 entstand die heute sichtbare Gedenkstätte für sowjetische Soldaten bzw. Soldaten der Roten Armee.

So wurde die Gedenkstätte der lettischen Kämpfer von der Landkarte getilgt.

Im Jahr 2017 wurde dank der Initiative und Arbeit der lokalen Geschichtsbegeisterten und Umweltführerin Dace Eipure aus Nītaure eine neue Gedenkstätte auf dem Gelände des alten Brüderfriedhofs geschaffen.

Im Programm „Lettische historische Abenteuer in Nītaure“ der Umweltführerin Dace Eipure erfahren Sie mehr über die Gedenkstätte und die Geschichte des Ersten Weltkriegs in Nītaure. Bitte rufen Sie vorher an und buchen Sie Ihren Besuch unter +371 29156765!

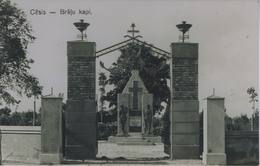

Friedhof der Brüder Cēsis

Befindet sich auf dem Unterfriedhof von Cēsis, Lenču-Straße 15, Cēsis.

Eine der bedeutendsten Gedenkstätten des Ersten Weltkriegs und des Unabhängigkeitskrieges in Cēsis ist der Brüderfriedhof in Lejas Kapis.

Auf dem Friedhof befindet sich das Brothers' Cemetery Monument, das von dem Cēsis-Künstler und Stadtrat Augusts Julla (1872-1958) entworfen, 1927 enthüllt und den Soldaten gewidmet wurde, die von 1915 bis 1920 auf dem Brothers' Cemetery begraben wurden.

Auf dem Brüderfriedhof des Friedhofs Cēsis Leja ruhen etwa 200 Soldaten. Unter ihnen befinden sich eine unbekannte Anzahl lettischer Schützen und russischer Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind, sowie Soldaten deutscher (10), polnischer und anderer Nationalitäten. Während des Lettischen Befreiungskampfes wurden auf diesem Friedhof 22 Soldaten des 5. (2.) Cēsis-Infanterieregiments sowie 11 Freiheitskämpfer, die in anderen lettischen Armeeeinheiten gefallen waren, beigesetzt. Auch 2 Esten, 15 Opfer der Bolschewiki und Angehörige der Lettischen Roten Schützen ruhen auf dem Brüderfriedhof.

Ausstellungen des Stadtmuseums für Geschichte und Kunst im Neuen Schloss Cēsis

Das Stadtmuseum für Geschichte und Kunst Cēsis befindet sich im Zentrum der Altstadt im Neuen Schloss. Die Dauerausstellung des Museums widmet sich der Geschichte und präsentiert Schlossinterieur. Sie steht unter dem Motto „Cēsis als Symbol der Geschichte Lettlands“. Sie ist unterteilt in zwei Themenbereiche. Die Ausstellung „Die rot-weiß-rote Flagge in der Geschichte von Cēsis und Lettland“ zeigt die Entstehungsgeschichte der nationalen Fahne vom 13. Jahrhundert bis zur Bestätigung als staatliches Symbol - als Nationalflagge Lettlands im 20. Jahrhundert. Auch die Flaggen der lettischen Schützenregimenter und die traditionelle Nutzung der lettischen nationalen Farben während der Unabhängigkeitskämpfe werden thematisiert. Die Ausstellung „Cēsis und der lettische Freiheitskampf“ widmet sich der Gründung des Regiments Cēsis im Dezember 1918, dem gemeinsamen Kampf von Esten und Letten in der Schlacht von Cēsis (dt. Wenden) 1919, der Zeit, als Cēsis während der Bermontiade 1919 kurzzeitig faktisch die Hauptstadt Lettlands bildete, und der Geschichte des städtischen Siegesdenkmals. Im Escape-Room „Legenden der Schlacht von Cēsis“ müssen die Spielteilnehmer innerhalb einer Stunde durch Lösen von Rätseln, Erkennen von Zusammenhängen und Suche nach versteckten Gegenständen den Weg nach draußen finden. Am 8. Dezember 1918 wurde im Schloss von Cēsis, organisiert durch Oberleutnant Artūrs Jansons, eine der ersten Einheiten der lettischen Streitkräfte aufgestellt: die Kompanie Cēsis. Am 8. Dezember 1933 wurde am Neuen Schloss von Cēsis, wo sich seinerzeit das Hauptquartier des 8. Infanterieregiments Daugavpils und der Klub der Garnisonsoffiziere befanden, eine Gedenktafel zu Ehren der Kompanie enthüllt.

Kauči oder Altes Muster Kiefer

Die Kiefer befindet sich auf der linken Seite der Straße Strenči-Valka, etwa einen Kilometer hinter der Grenze von Strenči, 140 Meter von der Straße entfernt, in einem Wald, 400 Meter nordwestlich von Kauči.

Ein Stück der rauen Baumrinde wurde herausgerissen und der Liedtext in alter lettischer Schrift mit einem Messer in den Stamm geritzt, der heute noch teilweise lesbar ist – ˝ …c mīliotā / …ten līzi cīn… / … nāvīgo as… / …ņa mēs a… / …dz tūsiti / … trādniek…˝ („Komm, geliebtes Mädchen, zum Kampf, nimm die tödliche Klinge in die Hand. Wir Arbeiter haben viel gelitten.“).

Forscher vermuten, dass dieses Gedicht zwischen 1905 und 1918, als Lettland die Revolution und den Ersten Weltkrieg durchlebte, in den Stamm einer Kiefer eingraviert wurde, so Experten der Lettischen Staatsforste.

Gedenkstätte für J. Lapiņš, den Schöpfer der ersten lettischen Flagge

Liegt in „Lejas Pintuļi“, Gemeinde Veselava, Gemeinde Priekuļi.

Ein Denkmal für Jānis Lapiņš, den Schöpfer der lettischen Flagge, ist zu sehen.

Die Entstehung der lettischen Nationalflagge erfolgte während des Ersten Weltkriegs. 1915, bei der Gestaltung der Flaggen der lettischen Schützenbataillone, schlugen verschiedene Künstler die Farben Rot, Weiß und Rot für die Flaggenentwürfe vor. Nach dem Entwurf des Pädagogen und Journalisten Jānis Lapiņš wurde die rot-weiß-rote Flagge in der zweiten Hälfte des Jahres 1916 von seiner Schülerin Marianna Straumane, einer Lehrerin im Flüchtlingslager Valmiera, angefertigt.

Dies ist die erste bekannte und tatsächlich hergestellte lettische Nationalflagge, die bis heute erhalten geblieben ist.

Im Jahr 2014 wurde in „Lejas Pintuļi“ der Gemeinde Veselava, Region Priekuļi, eine Gedenkstätte für den Autor der Vorflagge, Jānis Lapiņš, eröffnet.

Die erste bekannte authentische lettische Nationalflagge, die nach Russland geschmuggelt und während der sowjetischen und deutschen Besatzung sorgsam versteckt wurde, befindet sich heute im Geschichts- und Kunstmuseum von Cēsis . Sie wurde 1997 von der Tochter der Familie Poga gestiftet.

Lettisches Kriegsmuseum

Das Lettische Kriegsmuseum befindet sich in der Altstadt von Riga, in der Nähe des Freiheitsdenkmals. Es ist im Pulverturm untergebracht, einem alten Verteidigungsbau. In insgesamt 11 Ausstellungen präsentiert das Museum Waffen, Dokumente, Uniformen, Auszeichnungen und andere Gegenstände, die mit dem Krieg- oder Soldatenalltag zu tun haben. Das Lettische Kriegsmuseum ist eines der ältesten Museen Lettlands. Seine Anfänge gehen auf den Ersten Weltkrieg zurück. Die Basis der Museumssammlungen bilden auf den Schlachtfeldern gefundene zum Teil persönliche Gegenstände von Soldaten. Nach der Gründung des lettischen Staates ging es darum, eine Ausstellung über die Militärgeschichte Lettlands sowie über die aktive Rolle der Staatsbürger bei der Verteidigung ihres Landes zu schaffen. 1937 wurde das Museum durch einen Anbau vergrößert und zählte technisch gesehen damals zu den modernsten Museen in Europa. Der Pulverturm ist einer der Türme der früheren Rigaer Stadtbefestigung. 1330 wurde er als „Sandturm” erwähnt. Bei der Belagerung Rigas durch schwedische Truppen 1621 wurde der Turm zerstört. 1650 wurde ein neuer Turm zur Lagerung von Schießpulver und Waffen gebaut. Nach dem Abriss der Stadtmauer mit ihren Türmen bildet der Pulverturm heute eines der wertvollsten Zeugnisse des städtischen Verteidigungssystems.

Unterstände und Deckungsgräben der Lettischen Schützen im Tīreļi-Moor

Die Deckungsgräben und Unterstände der lettischen Schützen im Tīreļi-Moor liegen in der Gemeinde Babīte im Landkreis Mārupe, in der Nähe des Schützen-Friedhofs Antiņi und des einstigen Medikamentenlagers. Hier lagen im Ersten Weltkrieg die Abwehrstellungen der lettischen Schützen der kaiserlich-russischen Armee. Der Komplex aus Schanzen und oberirdischen Unterständen wurde auf Sandhügeln errichtet. Stellungs- und Grabenkrieg sind gebräuchliche Synonyme zur Charakterisierung des Ersten Weltkrieges. Sie unterstreichen die Bedeutung der Befestigungsbauten. Diese wurden nach Erkenntnissen von Militäringenieuren errichtet und an die jeweilige Umgebung und die neuartigen Waffensysteme angepasst. Ständig waren die Soldaten am Ausbessern der Abwehrstellungen. Sie gaben den Unterständen Namen, die sie an ihre Heimatorte erinnerten, um wenigstens in Gedanken der Heimat nahe zu sein und die Realitäten des Krieges auszublenden. Die befestigten Linien waren für den Gegner kaum zu überwinden. Mit der Entwicklung der Waffentechnik wurde auch ihre Verteidigung immer komplexer. Die Dächer der Unterstände wurden verstärkt, um dem Einschlag von Artilleriegranaten standzuhalten. Die Schützengräben wurden mit regelmäßigen Richtungsänderungen bzw. Traversen angelegt, um die Verluste bei Einschlägen möglichst gering zu halten. Die Laufgräben wurden mit einer Art Schutztaschen als Deckung für die Soldaten vor Granatsplittern und umherfliegenden Trümmerteilen bei Artilleriebeschuss versehen. Heute ist ein Teil der Verteidigungsanlagen wiederhergestellt: 3 nachgebaute Unterstände und ein 100 m langer Grabenabschnitt sind zu besichtigen.

Privatsammlung „Getreidespeicher der Familie“

Die Privatsammlung „Getreidespeicher der Familie“ befindet sich auf dem Familiengut „Ābeļu Putniņi“. Die 2007 eingerichtete Ausstellung zeigt die Geschichte einer Familie anhand von Geschichten, Gegenständen und einem rekonstruierten Unterstand. Den Besuchern wird ein Einblick in die Geschichte des Ersten Weltkriegs, der lettischen Armee, des Zweiten Weltkriegs, des Brüderfriedhofs Riga und der Weihnachtsschlachten geboten. In der alten Scheune sind bestickte Tischdecken, selbstgemachte Trachten, ein Geschirrschrank, Skier und ein von Baron Korff gestiftetes Wagenrad ausgestellt. Im Jahr 2011 wurde mit der Einrichtung des restaurierten Unterstands aus Birkenholz begonnen. Es gibt einen Ofen, einen Schlafbereich und Stände mit Gegenständen aus dem Ersten Weltkrieg – zerbrochenes Geschirr, Fotos und verrostete Waffenteile zu sehen.

Die Ausstellung ermöglicht es den Besuchern, die Szenen des Ersten Weltkriegs zu erleben, die in Aleksandrs Grīns‘ Roman „Schneesturm der Seelen“ beschrieben wurden. Besondere Aufmerksamkeit wird dem 4. Vidzeme-Schützenregiment und den Weihnachtsschlachten gewidmet. Es werden Soldaten, darunter Robert Soks, der auf dem Brüderfriedhof begraben ist, sowie die Schriftsteller Aleksandrs Grīns, Jānis Akurāters, der Komponist Arvīds Žilinskis und andere erwähnt.

Der Ausstellungsbereich zeigt Bombenschächte aus dem Ersten Weltkrieg und eine Quelle, aus der Soldaten Trinkwasser schöpften. Die Führungen dauern 1,5–2 Stunden und werden auf Lettisch und Russisch angeboten.

Denkmal für die Verteidiger von Jelgava

Das Denkmal für die Verteidiger von Jelgava – Landwehrmänner von Daugavgrīva, die Ende April 1915 die deutsche Armee vom Angriff auf Jelgava abhielten – wurde 1991 an der Schule von Svēte in der Gemeinde Jelgava eröffnet. Anfang Mai 1915 fand in Jelgava eine große Demonstration statt, die diesem wichtigen Ereignis gewidmet wurde. Die Tatsache, dass es den lettischen Landwehrmännern gelang, den deutschen Angriff zu stoppen, wurde vom Staatspräsidenten Jānis Čakste und seinen Gesinnungsgenossen genutzt, um die Idee der Gründung lettischer Schützeneinheiten während des Ersten Weltkriegs zu rechtfertigen.

Die Autorin des Denkmals ist Bildhauerin Alvīne Veinbaha (1923–2011).

Nordeķi – Dünenkamm von Kalnciemas

Der rund 30 km lange Dünenrücken, der sich heute (mit kleineren Unterbrechungen) von Iļģuciems bis Tīreļi erstreckt, ist eine der eindrucksvollsten Landschaftsformen der Küstenebene und wird selten als zusammenhängende Naturformation wahrgenommen. Die Düne entstand am Ufer eines der letzten baltischen Gletscherseen, als sich dessen Wasser zurückzog. Der Dünenrücken besteht aus zwei parallelen, 50–100 m breiten Dünenbändern. Diese sind üblicherweise 6–10 m hoch, erreichen aber an ihren höchsten Punkten 16–19 m über dem Meeresspiegel. In der Nähe von Kleisti, Imanta und Beberbeķi laden die wunderschönen, die Dünen bedeckenden Kiefernwälder zum Wandern, Erholen und für sportliche Aktivitäten ein, im Winter auch zum Langlaufen. Der Dünenabschnitt bei Lāčupīte ist mit den Ereignissen der Bermontiaden verbunden. Auf der Düne in Pārdaugava befindet sich der Friedhof Lāčupe oder Lācaras . Zwischen Pinkie und Babīte wurde der Naturpark Beberbeķi zum Schutz der Dünen eingerichtet. Der westliche Teil des etwa 10 km langen Dünenkamms Nordeķi-Kalnciemas wird als Lange Düne bezeichnet. Nahe der Langen Düne (südlich von Trenči) liegen der Friedhof der Brüder Antiņi , das Medikamentenlager des Lettischen Schützenhospitals und die restaurierten Schützenunterstände . Südlich der Langen Düne erstreckt sich ein Massiv aus sumpfigen Wäldern und Mooren, darunter Rāvājs und Maztīrelis . Gegenüber von Maztīrelis befindet sich Ložmetējkalns mit einem Aussichtsturm , einem Rastplatz und dem sogenannten deutschen Wallabschnitt . Noch weiter westlich, nahe der Langen Düne, befinden sich der Friedhof der Lettischen Schützenbrüder und der Friedhof der Piķi-Brüder. Entlang des gesamten Dünenkamms Nordeķi-Kalnciemas sind, mit mehr oder weniger Unterbrechungen, fast durchgehend Schützengräben sichtbar. Im südwestlichen Teil der Langen Düne – in den angrenzenden sumpfigen Wäldern im Süden – sind Bombenkrater aus dem Ersten Weltkrieg erkennbar. Entlang der gesamten Länge der Langen Düne (südlich davon) verlaufen kleine Waldwege, die sich für Spaziergänge und längere Wanderungen eignen – eine hervorragende Gelegenheit, die Schauplätze der Schlachten des Ersten Weltkriegs zu erkunden.

Krači-Gebirge-Denkmal

Die Krāči-Hügel zählen zu den größten Küstendünen des Litorinischen Meeres. Ihr höchster Punkt liegt 29 m über dem Meeresspiegel und 26 m über der umliegenden Ebene. Das Litorinische Meer gilt als Vorläufer der Ostsee, die vor etwa 7.000 bis 5.000 Jahren existierte.

Die 6. Spezialbrigade der 12. Russischen Armee startete während der Weihnachtsschlachten den Angriff von den Krāči-Hügeln aus mit dem Auftrag, die deutsche Front vom Großen Tīreļi-Sumpf bis zum Fluss Lielupe zu durchbrechen. In den einmonatigen Kämpfen eroberte die russische Armee ein Gebiet von 25 Quadratkilometern, doch die Verluste waren enorm – 45.000 gefallene, verwundete und vermisste Soldaten. Die Verluste der lettischen Schützen beliefen sich auf 9.000 gefallene, verwundete und vermisste Soldaten. Während der Weihnachtsschlachten erlangten die lettischen Schützen immensen Ruhm als heldenhafte und brillante Soldaten und bezahlten dafür einen sehr hohen Preis – ihr Leben.

Zum Gedenken an die Gefallenen wurde ein Denkmal errichtet. Jedes Jahr am 11. November, dem Tag der Schlacht von Lettland, und am 18. November, dem Jahrestag der Ausrufung des lettischen Staates, werden an diesem Ort Kerzen zum Gedenken an die gefallenen Helden entzündet.

Das Naturschutzgebiet „Krāči-Gebirge“ als Dünenhügel der Litorina-Zeit

Zugehörige Geschichten

Bērzaine-Gymnasium – Zeuge des Ersten Weltkriegs

Im Frühjahr und Sommer 1915 besetzten deutsche Truppen Kurland und Semgallen. Die Truppen der Kriegsparteien bezogen Stellung am Ufer der Düna. Vidzeme wurde zum Frontgebiet, und Cēsis entwickelte sich zu einer Frontstadt, in deren Nähe sich das Hauptquartier der 12. Armee der Nordfront der zaristischen russischen Armee befand. Dieses verlegte im Sommer und Herbst 1915 nach Bērzaine bei Cēsis (Birkenruh bei Wenden) in das Gebäude und auf das Gelände der heutigen Grundschule Cēsis-Bērzaine.

Der Tagesablauf lettischer Schützen auf der Todesinsel

Die Memoiren schildern anschaulich den Alltag der Soldaten auf der Todesinsel.

Ein Tagebucheintrag über den Moment, als die Soldaten von den Vorbereitungen für die Weihnachtsschlachten erfahren.

Die lettischen Schützen und ihre Offiziere wurden erst im letzten Moment über den Beginn der Schlacht informiert. Der Unteroffizier des 5. Lettischen Schützenregiments Zemgale, Rūdolfs Ivanovs, beschrieb in seinem Tagebuch den Abend vor Schlachtbeginn. Ein kurzer, aber lebendiger und authentischer Text, der einen entscheidenden Moment im Leben eines Soldaten schildert – die Nachricht vom Schlachttag.

Erinnerungen an den Beginn der Entstehung des Kriegsmuseums

Der Erzähler beschreibt die Umstände, unter denen das Kriegsmuseum gegründet wurde. Die Probleme und die Arbeit beim Aufbau der Sammlungen werden erwähnt.

So entstand der Brüderfriedhof in Riga.

Der Erzähler beschreibt die Umstände, unter denen das berühmteste lettische Denkmal für gefallene Soldaten entstand. Wie aus den Memoiren hervorgeht, stieß der Friedhof für Nationalhelden auf eine Reihe von Hindernissen und ablehnende Haltungen, nicht nur seitens der Kirche, sondern auch seitens der Stadtverwaltung von Riga.

Karlis Hall und Freiheitsdenkmal

Der Erzähler beschreibt die Erinnerungen an Kārlis Zāles, den Schöpfer der berühmtesten Werke lettischer Kunst. Die Schilderung ist dem Andenken an Zāles im Jahr 1942 (seinem Todesjahr) gewidmet. Die Erinnerungen wurden ausgewählt, um Zāles’ Werk anhand seiner persönlichen Eigenschaften und seiner Weltsicht zu charakterisieren.

Über die Eröffnungszeremonie des Silver Mountain

Auszug aus der Ansprache von General Jānis Balozs am Eröffnungstag des Sudrabkalniņš-Denkmals. Der vollständige Text der Eröffnungsveranstaltung sowie die Reden von Präsident Kārlis Ulmanis und General Jānis Balozs sind im Volltext beschrieben. Die Erinnerungen wurden ausgewählt, weil sie deutlich den Zustand der lettischen Armee zeigen, die in der Nähe von Sudrabkalniņš kämpfte.

Über lettische Schützen im Gebiet von Olaine

Die Memoiren spiegeln den Alltag lettischer Schützen im Raum Olaine wider. Beschrieben werden nicht nur die Lebensbedingungen, sondern auch ihre übliche Aufgabe – die Aufklärung feindlicher Stellungen.

Über die Festung Daugavgrīva

Der Erzähler beschreibt ein Ereignis in der Festung Daugavgrīva während des Ersten Weltkriegs, als diese von einem deutschen Luftschiff bombardiert wurde. Die Festung gehörte zu den strategischen Objekten, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Bedeutung behielten.

Aufbau von Verteidigungspositionen.

Die Beschreibung untersucht die Probleme der Schlachtfeldbefestigung im Allgemeinen. Sie basiert auf den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und der Situation, in der umfangreiche Arbeiten zur Errichtung von Befestigungsanlagen notwendig waren.

Über Weihnachtsschlachten

Die Weihnachtsschlachten endeten am 11. Januar. Lettischen Schützen gelang es am dritten Kampftag, die stark befestigte deutsche Stellung Ložmetējkalnu einzunehmen. Die Weihnachtsschlachten forderten hohe Verluste. Hunderte lettische und andere russische Soldaten ließen ihr Leben im Kampf gegen die Deutschen. Der Erzähler schildert eindrücklich die Szenen auf dem Schlachtfeld nach dem Ende der Weihnachtsschlachten.

Im Hof wurde eine Gedenkplakette für Admiral Makarow gefunden.

Ein kleines militärisches Relikt kann eine umfassende historische Geschichte erzählen. Und obwohl das Abzeichen Ereignisse aus dem Russisch-Japanischen Krieg symbolisiert, zeugt es auch von der facettenreichen Militärgeschichte und der Beteiligung unserer lettischen Schützen an anderen militärischen Konflikten, sowohl vor als auch nach den Unabhängigkeitskriegen.

Bitte korrigieren Sie die Liste der gefallenen lettischen Bogenschützen. Der Bruder meiner Großmutter, Indriķis Kadiķis, Jēkabs Sohn, starb am 16. Januar 1917 und wurde in Snæpel geboren