Völkermord

II Zweiter Weltkrieg, IV Sowjetische Okkupation

Völkermord (die Tötung des altgriechischen Wortes „genos“ – Rasse oder Stamm – und des lateinischen „Cide“ – ist der Akt der vollständigen oder teilweisen Vernichtung einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe als solcher: durch Töten Mitglieder dieser Gruppe, durch körperliche Verstümmelung oder seelische Traumatisierung, durch absichtliche Schaffung von Lebensbedingungen für eine solche Gruppe, in denen sie ganz oder teilweise zerstört werden soll, durch absichtliche Begrenzung der Geburt dieser Gruppe, durch Zwangsumsiedlung von Kindern einer Gruppe in diese Gruppe Ein weiterer. Völkermord umfasst sowohl einen physischen Aspekt – der bestimmte Taten wie die Tötung einer bestimmten Gruppe von Menschen auflistet – als auch einen psychologischen Aspekt: Diese Taten werden mit der spezifischen Absicht begangen, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Bevölkerung teilweise oder vollständig zu vernichten solche". .

Darüber hinaus legt die Konvention von 1948 fest, dass neben dem Völkermord selbst auch die Verschwörung zur Begehung von Völkermord, die offene und öffentliche Aufforderung zur Begehung von Völkermord sowie der Versuch oder die Teilnahme an Völkermord strafbar und strafbar sind.

Massenvernichtung der Letten in der Sowjetunion 1937-1938. Es ist auch als Völkermord oder Ethnozid bekannt, was eine breitere Komponente eines politisch motivierten Ethnozids gegen mehrere nationale Minderheiten war, die während des Großen Terrors in der UdSSR lebten. Mehr als 22.000 Letten wurden auf Anordnung des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten der UdSSR (NKWD) festgenommen, „um die Arbeit des lettischen Geheimdienstes auszuschalten und die lettischen nationalistischen, antisowjetischen Aktivitäten in der UdSSR zu zerstören“, 16.573 von ihnen waren es erschossen und heimlich in Butova, Komunarka, dem Massenfriedhof von Levashov, dem Kuropatu-Wald und anderen Orten begraben. Auf dem Land wurden 372 lettische Kolonien und Kolchosen mit etwa 12.000 lettischen Bauernhöfen liquidiert. Die genaue Zahl der Opfer ist unbekannt, da das Verbrechen nicht rechtlich untersucht und die Täter nicht vor Gericht gestellt wurden.

Am 17. Juni 1998 beschloss die Saeima der Republik Lettland, den Tag des Gedenkens an die Opfer des Völkermordes des totalitären kommunistischen Regimes am lettischen Volk am ersten Sonntag im Dezember zu begehen. Lettland begeht außerdem zwei Gedenktage für die Opfer des kommunistischen Völkermords am 25. März und 14. Juni, um der Opfer der Deportationen im März 1949 und Juni 1941 zu gedenken. Der 4. Juli ist der Gedenktag für die Opfer des Völkermords am jüdischen Volk.

Weitere Informationsquellen

Völkermord. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Genoc%C4%ABds

Repression totalitärer Besatzungsregime gegen die Bevölkerung Lettlands. 1940-1953 Lettisches Nationalmuseum für Geschichte: http://lnvm.lv/?page_id=3976

Totalitäre Besatzungsregime in Lettland 1940-1964. Forschung der Kommission Lettischer Historiker. Artikel der Kommission lettischer Historiker. Band 13. Riga, 2004. https://www.president.lv/storage/kcfinder/files/item_1618_Vesturnieku_komisijas_raksti_13_sejums.pdf

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

Denkmal für die Opfer des kommunistischen Völkermords

Dieses Denkmal befindet sich auf dem Friedhof Pilistvere.

Die Vorarbeiten für das Denkmal begannen 1988, als sich 300 Menschen für die Sache einsetzten. Die gemeinsame Anstrengung der Freiwilligen dauert bis heute an, wobei jedes Jahr Verbesserungen an der Gedenkstätte vorgenommen werden. Die Idee für das Denkmal kam vom Freiheitskämpfer Lagle Parek.

In seiner Mitte liegt ein Steinhaufen, der von Orten in ganz Estland, aus Sibirien und noch weiter entfernt von estnischen Auswanderern mitgebracht wurde. Der Steinhaufen wird von einem großen Kreuz gekrönt. Der Fuß des Kreuzes ist ein symbolisches Grab, zu dem die Esten Steine bringen, um ihrer nach Sibirien deportierten Angehörigen zu gedenken.

Der Steinhaufen ist von Felsbrocken umgeben, einer für jeden Bezirk, entworfen von Aate-Heli Õun und in Phasen gesetzt.

In der Nähe des Denkmals befinden sich Gedenksteine für die Opfer der Verstrahlung von Tschernobyl, für die Waldbrüder, für die Wehrpflichtigen in den Arbeitskolonnen des NKWD, für estnische Freiwillige in der finnischen Armee und für Freiheitskämpfer. Diese wurden alle von Endel Palmiste entworfen.

Neben dem Steinhaufen wurde in der Nähe des Denkmals ein Hain mit mehr als 2000 Gedenkbäumen gepflanzt. Der Hain wurde vom renommierten Landschaftsarchitekten Andres Levald entworfen.

Das historische Pfarrhaus Pilistvere, das als Hauptgebäude der Gedenkstätte dient, beherbergt ein Archiv und eine Ausstellung des Estnischen Geschichtsmuseums über die Besetzung Estlands.

Holocaust-Gedenkstätte Liepāja

Unweit von Liepāja in den Dünen von Šķēde befindet sich die größte Holocaust-Gedenkstätte Lettlands. Das Denkmal ist den mehr als 3000 jüdischen Einwohnern der Region Liepāja gewidmet, die während des Zweiten Weltkriegs hier ermordet wurden. Die Anlage hat die Form einer Menora, des siebenarmigen Leuchters – eines der nationalen Symbole Israels. Die Umrisse der Gedenkanlage, die aus Bruchsteinen und Granitblöcken besteht, ist aus der Vogelperspektive am besten erkennbar. Die Lichter der Menora bestehen aus Granitsäulen, in die Verse aus den Klageliedern Jeremias auf Hebräisch, Englisch, Lettisch und Russisch eingemeißelt sind.

Museum des Rigaer Ghettos und des Holocausts in Lettland

Das Rigaer Ghetto- und lettische Holocaust-Museum befindet sich in der Nähe des Rigaer Zentralmarktes und des Hauptbahnhofes. Das Museum wurde 2010 im einstigen Speicherviertel eröffnet. Es liegt unweit der Grenze zum ehemaligen jüdischen Ghetto in einem historischen Stadtteil. Das einstige Ghettoterritorium ist eine Ausnahmeerscheinung, da es sich seit dem Zweiten Weltkrieg architektonisch kaum verändert hat. Es ist wie ein Mahnmal für die Tragödie des jüdischen Volkes. Bis Ende 1939 drängten deutsche Diplomaten und Politiker die lettische Regierung zu Maßnahmen gegen Juden, um deren Freiheiten einzuschränken. Seit der Umsiedlung der Deutschbalten 1939 war die deutsche Gesandtschaft weniger über die Stimmung in der Bevölkerung und die Lage in Lettland in der sog. Judenfrage im Bilde. Mit dem Einrücken der Roten Armee in Lettland und der damit einhergehenden Manipulation der Öffentlichkeit unterstützte ein erheblicher Teil der jüdischen Einwohner die sowjetische Besatzungsmacht. Angesichts des harten Vorgehens des Regimes gegen die Gesellschaft als Ganzes ging die Unterstützung bald deutlich zurück. In der Bevölkerung hatte sich jedoch eine tiefe Kluft gebildet, die später vom deutschen Besatzungsregime ausgenutzt wurde. Die neue Besatzungsmacht hatte vergeblich auf ausbrechende Pogrome und Schikanen gegen jüdische Einwohner gesetzt. Die deutschen Pläne wurden dahingehend geändert, dass zunächst Ghettos für Juden gebildet, dann aber ihre Bewohner umgebracht wurden.

Gedenkstätte Salaspils

Die Mahn- und Gedenkstätte Salaspils befindet sich in der Gemeinde Salaspils, 1,2 km von der Fernstraße A6 Riga-Daugavpils entfernt. Sie wurde 1967 an der Stelle des Konzentrationslagers Kurtenhof eröffnet. Es handelt sich hier um einen von Mythen und Halbwahrheiten umwobenen Ort, der von der sowjetischen Propaganda ausgenutzt wurde: ein Beispiel in Lettland für die Nazi-Verbrechen und die kommunistische Ideologie. Kurtenhof/Salaspils war ein Straflager („Arbeitserziehungslager“) innerhalb des deutschen Strafvollzugssystems. Es bestanden Ähnlichkeiten zu klassischen Konzentrationslagern. Das Lager wurde als „erweitertes Polizeigefängnis“ geführt und aufgebaut, um die Rigaer Gefängnisse zu entlasten. Unterschiedliche Gruppen von Menschen waren hier inhaftiert: Juden, sowjetische Kriegsgefangene, Arbeitsverweigerer, politische Gefangene, Kriminelle, Prostituierte, Mitglieder der lettischen Widerstandsbewegung, bestrafte baltische Soldaten, die zum deutschen Armee- oder Polizeidienst herangezogen waren und andere. Bis zu 2200 Häftlinge waren gleichzeitig in dem Lager untergebracht. Die Haupttodesursachen (ca. 2000) waren Unterernährung, die schweren Arbeitsbedingungen, körperliche Züchtigung und Krankheiten.

Melānija-Vanaga-Museum und sibirische Erdhütte

Das Melānija-Vanaga-Museum ist in der einstigen Dorfschule von Amata (Landkreis Cēsis) untergebracht. Das Museum präsentiert Materialien über das Leben, die dichterische Tätigkeit, die Familiengeschichte und das Lebensschicksal der Schriftstellerin und Kulturhistorikerin Melānija Vanaga: Videoaufnahmen über Sibirien und die dorthin deportierten Letten sowie die nachempfundene sibirische Erdhütte sind wie eine imaginäre Reise in den Verbannungsort der Schriftstellerin - Tjuchtet im Gebiet Krasnojarsk. Aussehen und Einrichtung der Behausung vermitteln einen lebendigen Eindruck vom harten Alltag in der Fremde. Die Erdhütte birgt seltene betagte Gegenstände aus dem Museum in Tjuchtet: ein Gefäß aus Birkenrinde (genannt „Tujesok“), einen Tonkrug („Krinka“ genannt) und eine Petroleumlampe. Das Museum verfügt über Videoaufzeichnungen von Interviews mit politisch Verfolgten aus der Region und achtzehn Figuren aus Melānija Vanagas autobiografischem Buch „Veļupes krastā“. Die virtuelle Ausstellung des Museums „SEI DU SELBST!“ (http://esipats.lv) schildert die Erlebnisse von fünf deportierten Kindern und ihren Eltern, die von den sowjetischen Behörden zu Unrecht des „Vaterlandsverrates“ beschuldigt wurden.

Jüdischer Friedhof Varaklani – ein Denkmal für die Opfer des deutsch-faschistischen Terrors

Jüdischer Friedhof Varakļāni, am Ende der Kapsētas-Straße.

Auf dem jüdischen Friedhof von Varakļāni wurden nach dem Krieg zwei Denkmäler von überlebenden Verwandten und Verwandten errichtet.

Einer von ihnen befindet sich in der Nähe des Friedhofszauns, wo die Massenvernichtung von Juden stattfand. Die Inschrift darauf auf Russisch und Jiddisch lautet: "Wir werden für immer mit unseren Eltern, Brüdern und Schwestern trauern, die 1941 durch die Hand der Faschisten starben." Das zweite Denkmal befindet sich auf dem Friedhof; An der Stelle, wo die getöteten Juden später umgebettet wurden, befindet sich außerdem eine Inschrift in jiddischer und russischer Sprache: „Ewiges Gedenken an die Opfer des deutsch-faschistischen Terrors – die am 4. August 1941 brutal ermordeten Juden von Varakļāni“.

Nazideutsche Truppen marschierten 1941 in Varaklani ein. Anfang Juli und von den ersten Tagen an begannen die Belagerung und vereinzelte Ermordung von Juden. In der Nähe des jüdischen Friedhofs wurde ein bedingtes Ghetto eingerichtet, in das alle Juden umziehen mussten. Am 4. August erschoss eine deutsche SD-Einheit (das "Arāja-Team") mit Hilfe lokaler Selbstverteidigungskräfte auf dem Gelände des jüdischen Friedhofs praktisch alle Juden in Varakļāni (etwa 540 Personen).

Jedes Jahr am ersten Sonntag im August findet auf dem jüdischen Friedhof von Varakļāni eine Gedenkveranstaltung statt, die den in Varakļāni getöteten Juden gewidmet ist.

Gedenkwand des Schmerzes

Artrodas Litene-Friedhof.

Am 14. Juni 2001 wurde auf dem Litene-Friedhof das von den Architekten Dina Grūbe, Benita und Dainis Bērziņš, den Steinmetzen Ivars Feldbergs und Sandra Skribnovskis geschaffene Denkmal „Wall of Pain“ enthüllt, das die Ruhestätte der 1941 getöteten Soldaten symbolisiert. Im Oktober 1988 wurde die Asche von 11 Offizieren gefunden, die im Juni 1941 von der sowjetischen Armee getötet wurden, auf dem Gebiet des ehemaligen Sommerlagers der lettischen Armee in Sita Silila, Gemeinde Litene. Obwohl sie nicht identifiziert werden konnten, wurde der Litene-Friedhof am 2. Dezember 1989 beim Weihegottesdienst in der evangelisch-lutherischen Gulbene-Kirche feierlich umgebettet.

11 weiße Kreuze, Gedenktafel und Informationsstände.

Historische Ausstellung „Das Feuer des Gewissens“

Die historische Ausstellung „Das Feuer des Gewissens“ befindet in der Nähe des Schlossplatzes von Cēsis. Sie wurde in den Arrestzellen für Untersuchungshäftlinge aus der Sowjetzeit eingerichtet und informiert über die Okkupation Lettlands und über erstaunliche und mutige Beispiele des individuellen Widerstandes. Im Hof trägt eine Mauer des Gedenkens die Namen von 643 Einwohnern des ehemaligen Kreises Cēsis, die der sowjetischen Verfolgung zum Opfer fielen: Menschen, die 1941 oder 1949 deportiert wurden sowie erschossene oder zum Tode verurteilte nationale Partisanen. Eine Zeittafel veranschaulicht die Abfolge der Ereignisse in den Besatzungsjahren von 1939 bis 1957. Thematisch geordnete Ausschnitte aus Lokalzeitungen stellen die politische Propaganda beider Besatzungsregime gegenüber. Die sechs Arrestzellen für Untersuchungshäftlinge sind etwa in dem Zustand von 1940/41 und – wie in den Nachkriegsjahren üblich – erhalten. Hier waren Einwohner des Kreises Cēsis wegen verschiedener antisowjetischer Aktivitäten für einige Tage inhaftiert, deren Voruntersuchungen und Verhöre hier stattfanden, bevor sie in die Tscheka (KGB)-Zentrale nach Riga überstellt wurden, darunter nationale Partisanen, Partisanenunterstützer, Jugendliche, die „antisowjetische“ Flugblätter verteilt hatten und andere sog. „Vaterlandsverräter“. Hier ist alles original erhalten - die Arrestzellen nebst den mit Essens-Durchreichen ausgestatteten Eisentüren, Holzpritschen, ein Häftlingsklo, eine kleiner Küchenraum mit Herd und die typischen ölgestrichenen Wände der Sowjetzeit.

2019 gewann die Ausstellung den dritten Platz im alljährlichen nationalen Designwettbewerb Lettlands.

Lettisches Okkupationsmuseum

Die Museumsausstellung beleuchtet die Geschichte Lettlands von 1940 bis 1991, also die nationalsozialistische und die sowjetische Besatzungszeit.

Das „Haus der Zukunft“ ist ein Projekt des renommierten lettisch-amerikanischen Architekten Gunārs Birkerts zur Renovierung und Erweiterung des lettischen Okkupationsmuseums sowie zur Schaffung einer neuen Ausstellung. Die Ausstellung „Die Geschichte des KGB in Lettland“ befindet sich im sog. Eckhaus, dem ehemaligen Gebäude des Staatssicherheitskomitees der UdSSR (KGB). Das Lettische Okkupationsmuseum wurde 1993 gegründet.

Es erinnert an die lange verdrängte Geschichte Lettlands: den Staat, sein Volk und das Land unter zwei totalitären Mächten von 1940 bis 1991.

2020 umfasste der Museumsfundus mehr als 70000 Objekte (Dokumente, Fotos, schriftliche, mündliche und materielle Zeitzeugnisse, Gegenstände und Erinnerungsstücke). Museumsmitarbeiter haben mehr als 2400 Videozeugnisse aufgezeichnet – eine der größten Sammlungen zum Phänomen Besatzung in Europa. Die Ereignisse, die über die Menschen in Lettland, Litauen und Estland hereinbrachen, sind ein lebendiges Zeugnis für die Erfahrungen der Völker zwischen zwei totalitären Regimen.

Ausstellung zur Geschichte des KGB in Lettland im sog, “Eckhaus”

Das Gebäude der ehemaligen „Tscheka“ – des Staatssicherheitskomitees der UdSSR (später KGB) – in Riga ist heute öffentlich zugänglich. Hier wurden lettische Bürger von im Volksmund so genannten Tschekisten festgehalten, verhört und umgebracht, weil sie das Besatzungsregime als Gegner betrachtete. In dem Gebäude ist heute eine Ausstellung des Lettischen Okkupationsmuseums über die Aktivitäten des KGB in Lettland untergebracht. Es werden Führungen durch Zellen, Gänge, Keller und den Innenhof angeboten. Das Haus wurde 1911 erbaut und zählt zu den schönsten Bauten in Riga. Im Volksmund als „Eckhaus“ bekannt, wurde es zum schrecklichen Symbol des sowjetischen Besatzungsregimes in Lettland - eine der Stützen der Sowjetmacht. Die Tscheka nutzte das „Eckhaus“ während der sowjetischen Besatzung 1940/41 und dann erneut von 1945 bis 1991. Zehntausende Einwohner Lettlands waren von politischer Verfolgung direkt betroffen. Das harte Vorgehen gegen Gegner der sowjetischen Herrschaft wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Nach Stalins Tod änderten sich die Methoden des KGB unwesentlich. An die Stelle von physischer Folter trat nun Psychoterror. Die Mehrheit der Tscheka-Agenten bestand aus ethnischen Letten (52 %). Russen bildeten mit 23,7 % die zweitgrößte Gruppe. 60,3 % der Mitarbeiter gehörten nicht der Kommunistischen Partei an, 26,9 % verfügten über einen Hochschulabschluss. Das System war darauf ausgerichtet, die lokale Bevölkerung einzubinden und so die Kontrolle über die Gesellschaft zu erlangen. Die Korrespondenz und die Akten der KGB-Mitarbeiter befinden sich heute in Russland. Sie sind für lettische Behörden und Historikern nicht zugänglich.

Mahnmal für die Opfer des kommunistischen Terrors in Riga-Torņakalns

Das Mahnmal befindet sich am Rigaer Vorstadtbahnhof Torņakalns. Es erinnert an die im Juni 1941 deportierten Einwohner Lettlands. Ursprünglich sollte das Denkmal auf der Esplanade im Rigaer Zentrum errichtet werden, doch später entschied man sich für den Bahnhof Torņakalns als Standort. Das Mahnmal besteht aus fünf zerbrochenen Steinfiguren, die „die zerstörten Familienzweige und die drei deportierten Generationen“ symbolisieren. Das vom Bildhauer Pauls Jaunzems und dem Architekten Juris Poga geschaffene Denkmal wurde am 14. Juni 2001 von der lettischen Staatspräsidentin Vaira Vīķe-Freiberga enthüllt. Ein Güterwaggon neben dem Bahnhofsgebäude sowie ein Denkmal erinnern an die von hier aus in die Sowjetunion deportierten Einwohner Lettlands. Ein grober 1,2 m hoher Naturstein trägt die Aufschrift „1941“. Das Denkmal daneben wurde vom Bildhauer Ojārs Feldbergs geschaffen.

Alūksne-Garnisonsfriedhof

Am Ufer des Alūksne-Sees auf der Halbinsel Kapsēta auf dem Gebiet des Großen Friedhofs gelegen.

Sie wurden in den 1930er Jahren von den Soldaten des 7. Sigulda-Infanterie-Regiments gegründet und unterhalten und am 11. November 1932 geweiht. Nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands kümmerte sich Uldis Veldre, der Leiter der Abteilung des Friedhofskomitees der Alūksne-Brüder, um die Instandhaltung des Garnisonfriedhofs, die Identifizierung der mit Alūksne verbundenen Ruhestätten und die Installation von Denkmälern in der Garnison Friedhof.

Auf dem Garnisonsfriedhof wurden Militärangehörige der Armee der Republik Lettland sowie Soldaten und Zivilisten begraben, die im Kampf gegen die Bolschewiki am 4. Juli 1941 in Alūksne bei Jāņkalniņš und am 7. Juli 1941 in der Pfarrei Ziemera getötet wurden.

Die meisten Bestatteten haben weiße Holzkreuze mit Metallplaketten, die den Namen des Verstorbenen, den Rang oder Beruf sowie das Geburts- und Sterbedatum angeben.

Am 19. Dezember 1990 wurde auf dem Garnisonfriedhof ein Denkmal für Vilius Spandeg, einen Ritter des Lāčplēsis-Militärordens, enthüllt. Es wurden auch Standard-Gedenktafeln für die LKOK aufgestellt, die in kommunistischen Konzentrationslagern starben oder getötet wurden und nicht in Lettland begraben wurden. Am 11. November 1990 wurde ein Denkmal für Voldemārs Zaķis errichtet, der im kommunistischen Konzentrationslager starb.

Friedhof der Brüder Karvas

Es befindet sich an der Seite der Alūksne-Ape-Straße in der Nähe des Aalhauses, südlich von Karva und biegt nach Rezaka ab.

Das Denkmal wurde am 12. September 1937 enthüllt. Die Granitschablone wurde von Oem Dambekalns in Riga in Riga von der Architektin Vemera Vitand entworfen.

Im Herbst 1975 zerstörten die örtlichen Kommunisten das Denkmal. Am 30. März 1989 beschloss der Bezirksrat von Alūksne, das Denkmal zu restaurieren, und am 30. April 1989 wurde von Jānis Jaunzems, einem Arbeiter der Staatlichen Elektrotechnischen Fabrik (VEF) ein temporäres hölzernes Denkmal in Form eines lettischen Grabsteins errichtet. . Es lautete: "Das Denkmal für die Karvas-Brüder wird hier wiederhergestellt."

Zu dieser Zeit wurde auch der angrenzende Brüderfriedhof aufgewertet.

1993 wurde dank der Initiative von Uldis Veldre, dem Vorsitzenden des Friedhofskomitees der Brüder Alūksne, die Restaurierung der Gedenkstätte wieder aufgenommen. Das neue Denkmal wurde von den Cēsis-Steinmetzbrüdern Aivars, Austris und Auseklis Kerliņi geschaffen.

Das Denkmal wurde am 11. Juni 1994 enthüllt.

Auf dem Brüderfriedhof sind vier Soldaten der 5. Kompanie des Valmiera-Infanterie-Regiments begraben – Jēkabs Sukse, Pēteris Leitlands, Ernests Puķītis und Gustavs Ozols, die am 2. April 1919 in den Kämpfen am Aalhaus starben. Roberts Grazer, ein Soldat des Valmiera-Regiments, wurde Mitte der 1930er Jahre als fünfter Soldat des Valmiera-Regiments begraben und verschwand am 31. März 1919 im New Manor. Zunächst wurde er als unbekannt begraben, aber später wurde der Name gefunden und in das Denkmal eingraviert. Augusts Dzedons, der fünfte Soldat, der in der Schlacht von Eel starb, wurde auf dem Friedhof von Apekalns begraben.

Am Fuße des Denkmals wurde eine Gedenktafel für Jānis Goldem (1891–1952), einen Teilnehmer der LKOK, der im kommunistischen Konzentrationslager in Inta, Komi, starb, errichtet.

Die zweite Gedenktafel, die am 23. August 1992 enthüllt wurde, wurde an einem der Holzkreuze aufgestellt und ist Corporal Peter Janson vom 7.

Denkmäler des Militärerbes auf dem Dīvaliņš-Friedhof in Valmiera

Befindet sich auf dem Friedhof Valmiera Dīvala (Jāņa) in Valmiera.

Zu sehen ist ein Denkmal aus Allaži-Kalkstein der Bildhauerin Marta Lange, das am 26. September 1937 enthüllt wurde.

Das Säulendenkmal wird von einem geneigten Altar abgeschlossen, auf dem sich ein Eichenkranz und ein Helm aus Kalkstein befinden.

Etwa 80 Soldaten, die im lettischen Unabhängigkeitskrieg gefallen sind, sowie diejenigen, die an Verletzungen und Krankheiten starben, sind begraben.

In der Nähe befindet sich eines der weniger bekannten Werke von Kārlis Zāle - ein Denkmal „Gebrochene Rosen“, das mit der Gründung des Brüderfriedhofsensembles verbunden ist.

Es gibt auch ein Denkmal für die Opfer des kommunistischen Terrors - ein Stein mit der Aufschrift: "Die Mörder des kommunistischen Regimes von 1941" und weißen Kreuzen.

Gedenkstätte für die Opfer des Zweiten Weltkrieges

Das Mahnmal in Valmiera wurde 1985 eröffnet. Im Vorfeld wurden im Raum Valmiera gefallene sowjetische Soldaten und Opfer des Nazi-Terrors auf diesen Weltkriegsfriedhof umgebettet. Das Gedenkensemble wurde von den Bildhauern Zigrīda Rapa und Juris Rapa, den Architekten Ēvalds Fogelis, Jānis Lejnieks, Jānis Rutkis, Andris Vītols und dem Bauingenieur Ivars Veldrums geschaffen. Für die Anlage wurde Kalktuffstein aus der Umgebung von Allaži verwendet. Das Hauptmotiv einer gespaltenen Linde lehnt an das Stadtwappen von Valmiera an. Zwei Skulpturen auf beiden Seiten des Ensembles stehen für den Rhythmus von Leben und Tod. Die dem Fluss Gauja zugewandte halbkreisförmig formierte Figurengruppe symbolisiert die Grenze zwischen Gestern und Heute. Auf der Stadtseite ist das Gesamtbild in die Form eines Bogens eingewoben. Die Figur eines Soldaten, dessen diagonale Armlinie eine Stütze für den toten Kameraden bildet, ist dem Betrachter zugewandt, der die Brücke von der Stadtseite her überquert. Auf dem oberen Gräberfeld liegen die Gefallenen in Reihen Seite an Seite, wie sie auch im Kampf zusammengestanden haben. Das untere Gräberfeld trägt eine eigene Komposition - den Goldenen Apfelbaum. Eine Granitplatte markiert die Stelle, an die ermordete Juden umgebettet wurden. Einige künstlerische Elemente der Anlage, darunter die Äpfel aus Bronze, die unter einem echten Apfelbaum angebracht waren und in denen die Schöpfer des Ensembles Botschaften für die Nachwelt eingearbeitet hatten, gingen in den 1990er Jahren verloren. Neben dem Mahnmal besteht die Möglichkeit, über einen QR-Code Informationen eines Audioguide auf Lettisch, Russisch, Englisch, Estnisch oder Deutsch abzurufen.

Ständige Ausstellung der Heimatforschung in der Gemeinde Vaidava

Das Hotel liegt im Vaidava Kultur- und Handwerkszentrum.

Es gibt eine Ausstellung, die der Erinnerung an die Deportationen von 1949 sowie der Teilnahme der Rigaer an den Barrikaden im Januar 1991 in Riga gewidmet ist. In der Ausstellung sind auch Zeugnisse der Weltkriege (hauptsächlich Drucksachen) zu sehen.

Natur- und historische Gegenstände, Gutshöfe, Bildungsgeschichte, Kultur, bemerkenswerte Persönlichkeiten, Materialien aus der Kolchoszeit, Haushaltsgegenstände, Geldscheine, Zeitungen, Zeitschriften über die Gemeinde Vaidava.

Denkmal für die Opfer des kommunistischen Terrors für die Unterdrückten in der Gemeinde Jaunrauna

Befindet sich in "Baižēni", Pfarrei Priekuli

An der Stelle der Scheunenruine des Hauses „Baižēni“, wo in der Nacht zum 25. März 1949 40 Einwohner der Pfarrei Jaunrauna festgehalten wurden, um sich auf den Weg zum Bahnhof Lode zu machen, wurde eine Gedenkstätte für die Unterdrückten geschaffen Sibirien am Morgen.

Zu den Unterdrückten gehörten Kinder unter 1 Jahr und 87-Jährige.

Auf der Gedenktafel sind auch die Namen der Erschossenen oder der im Exil Gefallenen eingetragen. Daneben befinden sich Gedenksteine für die Ritter des Lāčplēsis-Kriegsordens.

Ausstellung „Abrene-Stübchen“

Die Ausstellung „Abrenes istabas“ („Abrene-Stübchen“) befindet sich in der Nähe des Zentrums von Viļaka. Sie ist der Zeit von 1920 bis 1960 gewidmet, als Viļaka Teil des Verwaltungsbezirks Jaunlatgale/Abrene und zum Zentrum des Landkreises Viļaka und des Rayons Abrene wurde. Die Ausstellung ist in einem Haus mit äußerst interessanter und abwechslungsreicher Geschichte untergebracht. Zunächst stand es am alten Marktplatz von Marienhausen (früherer deutscher Ortsname von Viļaka), später wurden hier Wohnungen, Büros und verschiedene Läden eingerichtet. Im Zweiten Weltkrieg befand sich hier das Hauptquartier des lettischen Selbstschutzes, auch die Gestapo und die Tscheka benutzten das Haus. Die Ausstellung umfasst Gegenstände aus dem Lager der nationalen Partisanen im Stompaku-Moor, sowie Objekte, die mit der nationalen Partisanenbewegung in Latgale zu tun haben als auch Dokumente und Fotografien aus dem Unabhängigkeitskrieg. Nach vorheriger Vereinbarung führt Sie der Betreiber des Museums, Dzintars Dvinskis, gerne durch die Museumsstübchen.

Gedenkmuseum-Deportationswaggon am Bahnhof Skrunda

Zur Erinnerung an die sowjetischen Deportationen vom Juni 1941 und März 1949 wurden am Bahnhof Skrunda ein Gedenkstein und ein vierachsiger Eisenbahnwaggon als Gedenkmuseum für die Verschleppten errichtet. Es handelt sich hier um den ersten Waggon in Lettland, in dem eine ständige Ausstellung eingerichtet wurde. Sie umfasst Fotos, Briefe, Zeitzeugenberichte und Dokumente der vom Bahnhof Skrunda aus Deportierten sowie verschiedene von ihnen selbst hergestellte Gebrauchsgegenstände. Der Bahnhof Skrunda war eine Sammelstelle für die zur Deportation bestimmten Menschen, eine der drei Bahnstationen des Kreises, zu der Einwohner sowohl aus Skrunda als auch aus der Umgebung von Kuldīga gebracht wurden. 1941 wurde auch die Familie von Guntis Ulmanis, dem ersten Präsidenten der wiederhergestellten Republik Lettland, von hier aus nach Sibirien in die Region Krasnojarsk verbracht.

Karosta, der Militärhafen von Liepāja (die Tour)

Karosta ist das größte historische Militärgebiet im Baltikum und nimmt heute fast ein Drittel des gesamten Stadtgebiets von Liepāja ein. Der ehemalige Kriegshafen ist ein einzigartiger Militär- und Festungsanlagenkomplex an der Ostseeküste, der historisch und architektonisch nicht nur für Lettland außergewöhnlich ist. Zum militärhistorischen Erbe in Karosta gehören die Nordmole, die Nordforts, der Redan-Vorposten, das Gefängnis und der Wasserturm des Kriegshafens, die orthodoxe St. Nikolaus-Marine-Kathedrale sowie die Oskars-Kalpaks-Brücke.

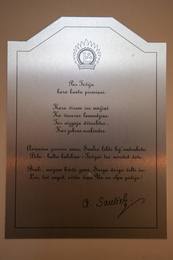

Denkmal für die Opfer des Ersten Weltkriegs und des Unabhängigkeitskrieges in der Lutherischen Kirche von Cesvaine

Das Hotel liegt in der lutherischen Kirche von Cesvaine und auf dem Kirchengelände.

In der Kirche ist eine Gedenkstätte für die im Ersten Weltkrieg und im Unabhängigkeitskrieg gefallenen Kirchenmitglieder zu sehen.

In Erinnerung an die im Unabhängigkeitskrieg gefallenen Einwohner von Cesvaine und Umgebung wurde 2004 in der Kirche eine Gedenkstätte restauriert und eingeweiht, die dem Dichter Augustus Saulietis gewidmet ist.

Alle 34 auf der alten Platte eingravierten Familiennamen sind auch auf der Platte eingraviert. Der Holzaltar wurde von einem lokalen Meister Juris Neimanis hergestellt.

Im Kirchengarten ist ein Denkmal für die Opfer des kommunistischen Völkermords zu sehen, das am 25. März 2003 eröffnet und eingeweiht wurde.

Das Dach und die Fundamente des Turms wurden im Zweiten Weltkrieg für die evangelisch-lutherische Kirche von Cesvaine beschädigt. In den Nachkriegsjahren wurden die Orgel, der Altar, die Kanzel und die Bleirahmen der Fenstergläser zerstört. Am 29. März 1964 fand der letzte Gottesdienst in der Kirche statt, doch 1978 entwickelte die Architektin Maija Elizabete Mengele ein Umbauprojekt für die Kirche als Traditionshaus. 1985 wurde eine Handwerkergruppe gegründet, die den Innenausbau durchführte. Am 25. August 1990 fand der erste Gottesdienst in der teilweise restaurierten Kirche statt, die von Erzbischof Kārlis Gailītis (1936 - 1992) geleitet wurde. 1994 wurde der Bau des Altars und der Kanzel abgeschlossen. Am 17. August 2002 weihte Erzbischof Jānis Vanags die teilweise restaurierte Orgel.

Quelle: http://www.cesvaine.lv/turisms/apskates-objekti-cesvaines-novada/cesvaines-luteranu-baznica.html

Gedenkstein am Bahnhof Stende

Die Eisenbahnlinie Ventspils - Mazirbe sowie die Verlängerung Stende - Dundaga nach Mazirbe mit einer Abzweigung nach Pitrags waren ausschließlich für strategische militärische Zwecke bestimmt. Während des Baus dieser Strecken und auch danach wurde die gesamte Zivilbevölkerung aus der Region evakuiert. Die Hauptaufgabe der Militärbahnen im Gebiet der Irbe-Straße bestand darin, die Küstenverteidigungsstellungen des deutschen Heeres mit Geschützen und Munition zu versorgen.

Diese reinen Militärbahnen verbanden auch die drei wichtigsten Leuchttürme in Oviši, Mikeltornis und Šlītere.

Dennoch wurde bereits in den Jahren des Ersten Weltkriegs auch Personenverkehr betrieben.

Am Bahnhof von Stende befindet sich ein Gedenkstein (1989) für die deportierten Letten der Jahre 1941 und 1949.

Am 30. Oktober 1919 wurde der Bahnhof Stende von bermontischen Truppen besetzt. Am 17. November griffen Soldaten der lettischen Armee unter Führung von K. Šnēbergs den Bahnhof an und vertrieben einen Waggon mit Waffen, Kriegsmaterial und Getreide. Für diese Kämpfe wurden 6 Soldaten mit dem Orden ausgezeichnet: K. Bumovskis (1891-1976), P. Strautiņš (1883-1969), R. Plotnieks (1891-1965), E. Jansons (1894-1977).

Holocaust-Umgrabungsstätte

Nazi-Truppen marschierten 1941 in Aizpute ein. am 28. Juni. Bereits Anfang Juli wurden einige Juden im Dzirkali-Wald und im Stadtpark erschossen, während die anderen Juden der Stadt und der unmittelbaren Umgebung festgenommen und in zwei städtischen Synagogen untergebracht wurden.

Danach kam es in zwei Aktionen zur Massentötung von Juden.

Heute ist an der Umgrabungsstätte ein Denkmal mit einer hebräischen und lettischen Inschrift aufgestellt: „Hier liegen die Juden von Aizpute und andere unschuldige Opfer der deutschen Nazis, die 1941 brutal ermordet wurden. Wir werden uns für immer erinnern."

Die Grabstätte von Tscheka-Opfern am Lake Chumalu

Die Grabstätte der Tscheka-Opfer befindet sich in der Nähe des Chumalu-Sees in der Gemeinde Lībagu, in der Nähe der Straße Talsu - Laucienes. 1946-1947 wurden hier 14 Menschen erschossen. Es gibt eine Version, dass unter den Erschossenen Anhänger der Forest Brothers sind.

Der Staatsanwaltschaft von Talsi liegen Informationen zu diesem Fall vor. Weitere Forschung ist erforderlich.

Liepāja-Milizgebäude oder "Blaues Wunder"

In Liepāja befand sich die Miliz, die Institution des kommunistischen Besatzungsregimes, in der Republikas-Straße 19, einem Gebäude, das seit seiner Errichtung im 20. Jahrhundert genutzt wurde. Am Anfang nannten es die Leute aus Liepāja das "Blaue Wunder". Andererseits befand sich der Hauptsitz der Kontrolle in der Toma Street 19. Kurz nach der Besetzung erhielt sie in der Gesellschaft den Namen "Rotes Wunder".

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen zu den Verbrechen des kommunistischen Regimes wurde festgestellt, dass weder direkt im Gebäude der Liepaja Tscheka, also im „Roten Wunder“, noch im Gefängnis Hinrichtungen oder außergerichtliche Erschießungen stattgefunden haben. Aufgrund des Beginns des Krieges auf dem Territorium Lettlands wurden alle Häftlinge, die sich an diesen Orten befanden, ab dem 23. Juni 1941 in russische Gefängnisse verlegt. Dies betraf sowohl Inhaftierte, die wegen sogenannter „politischer“ Straftaten festgenommen wurden, als auch kriminelle Kriminelle, unabhängig davon, ob gegen die Person ermittelt wurde oder bereits eine Strafe verhängt worden war.

Die Überstellung der Gefangenen wurde durch den Befehl Nr. 2455/M des Volkskommissars für Staatssicherheit der UdSSR Vsevolod Merkulov vom 23. Juni 1941 bestimmt, der an die Chefs des NKGB der Lettischen SSR, der Estnischen SSR, gerichtet war und mehrere Regionen der Ukrainischen SSR. Der Grund für die Schießerei war schrecklich und tragisch – es war nicht mehr möglich, die Inhaftierten nach Russland zu überstellen, aber sie konnten nicht am Leben gelassen werden. Infolgedessen kam es in Liepāja während des Krieges zu außergerichtlichen Erschießungen von Bewohnern, ähnlich wie in den Fällen im Rigaer Zentralgefängnis, im Valmiera-Gefängnis, bei den Milizen Valka und Rēzekne sowie auf dem Croix-Hügel bei Ludza. Das erwähnte Verbrechen ereignete sich im „Blauen Wunder“ – Milizgebäude Liepāja, Republikas-Straße 19.

Zugehörige Geschichten

Erinnerungen an Jean Lipki

Auf die sowjetische Besatzung folgte die deutsche Besatzung. Die Nazis haben Verbrechen gegen das lettische Volk begangen. Eine dieser ethnischen Gruppen waren die Juden. Zunächst wurden Ghettos errichtet, dann folgte die Vernichtung der Juden. Viele Letten retteten Juden vor der Vernichtung. Einer von ihnen ist Jean Lipke.

Deportationsstaffel 1949 heimlich am Bahnhof Skrunda fotografiert

Am 25. März 1949 wurde Elmārs Heniņš, ein Schüler in Skrunda, Zeuge der Verschleppung seiner Klassenkameraden. Er nahm seinen Fotoapparat und kletterte auf eine Kiefer auf einem nahe gelegenen Hügel, um das Geschehen zu dokumentieren, wobei er die Bilder später versteckte.

Davidstern an der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dundagh

Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit installierten die Bewohner von Dundaga einen großen hölzernen Davidstern an der Stelle der Ermordung und Umbettung der Juden in der Nähe der Autobahn Mazirbe - Dundaga, und später eröffnete der Rat der jüdischen Gemeinden und Gemeinden Lettlands daneben einen Gedenkstein es.

Die kommandierenden Fähigkeiten von Major Jānis Ozol während der 3. Schlacht von Kurzeme

Ein Gedenkschild für die Teilung von Major Jānis Ozolas wurde an der Seite der Autobahn Riga - Liepāja in der Gemeinde Džukste, etwa einen Kilometer von den kurländischen Nebenflüssen der Gedenkstätte entfernt, aufgestellt.

Major Jānis Ozols war ein lettischer Offizier, Teilnehmer am 2. Weltkrieg, Ritter des Drei-Sterne-Ordens, dessen Artilleriedivision er befehligte, um einen Frontdurchbruch in der 3. Schlacht von Kurland zu verhindern.

Die Schlacht vom 23. Februar 1946 in der Nähe von Zūru meža Dzelzkalni

1945/46. Misiņas Gruppe verbrachte den Winter 2011 im Dzelzkalni-Gebiet des Zūru-Waldes, wo mehrere Bunker gebaut worden waren. Etwa 40 Partisanen blieben hier. Am 23. Februar 1946 wurde das Lager von den Truppen für innere Angelegenheiten der UdSSR umzingelt und es kam zu einem erbitterten Kampf

Außergerichtliche Erschießung von Zivilisten im "Blauen Wunder" von Liepāja

Außergerichtliche Tötungen auf lettischem Gebiet während des Krieges, Ende Juni und Anfang Juli 1941, waren die letzte Manifestation von Unterdrückung und Gewalt in der ersten Phase der kommunistischen Besatzung, die mit dem Einmarsch nationalsozialistischer deutscher Truppen in das gesamte Gebiet endete von Lettland.

Der Grund für die Schießerei war schrecklich und tragisch – es war nicht mehr möglich, die Inhaftierten nach Russland zu überstellen, aber sie konnten nicht am Leben gelassen werden. Infolgedessen kam es in Liepāja während des Krieges zu außergerichtlichen Erschießungen von Bewohnern, ähnlich wie in den Fällen im Rigaer Zentralgefängnis, im Valmiera-Gefängnis, bei den Milizen Valka und Rēzekne sowie auf dem Croix-Hügel bei Ludza. In Liepāja wurde dieses Verbrechen der sowjetischen Besatzungsmacht im „Blauen Wunder“ – Liepāja-Milizgebäude, Republikas-Straße 19, verwirklicht.