Deportationen von 1941 und 1949

II Zweiter Weltkrieg

Am 14. Juni 1941 wurden über 15.400 lettische Staatsbürger aus Lettland deportiert. Einige der Deportierten wurden sofort verhaftet und inhaftiert. Die übrigen wurden in Sibirien und Kasachstan angesiedelt. Es handelte sich um die erste Massendeportation aus Lettland.

Im Herbst 1939, unmittelbar nach der Besetzung Lettlands, begann die Zerstörung der lettischen Staatlichkeit, die Etablierung und Stärkung des Sowjetregimes sowie weitverbreitete Repressionen gegen sogenannte „Volksfeinde“ und „ausländische Elemente“. Nach dem Vorbild der UdSSR wurden in Lettland rasch repressive Institutionen errichtet und sowjetische Rechtsakte, darunter das Strafgesetzbuch der KPdSU, in Kraft gesetzt. Dieses eröffnete den repressiven Institutionen die Möglichkeit, lettische Bürger für ihr Handeln vor der Besetzung Lettlands zu bestrafen.

Auf Anordnung des Hauptarchivs des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten der UdSSR wurde ein spezielles Register „sozial gefährlicher Elemente“ angelegt, in dem kompromittierende Informationen über mehr als zehn Bevölkerungsgruppen erfasst werden sollten. Zur Suche und Erfassung dieser „sozial gefährlichen Elemente“ nutzten die Mitarbeiter des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten der Lettischen SSR und des Volkskommissariats für Staatssicherheit die Archive verschiedener staatlicher Institutionen, Organisationen und aufgelöster Vereine, die in die Hände der Besatzungsbehörden gefallen waren, die Presseveröffentlichungen des unabhängigen Lettlands, Berichte der Staatlichen Statistikverwaltung sowie Dokumente zur Ausstellung sowjetischer Pässe.

Parallel zu den Verhaftungen einzelner „antisowjetischer Elemente“, gegen die umgehend Ermittlungen und Strafverfahren eingeleitet wurden, begannen in Lettland – wie auch in anderen Interessensgebieten des sogenannten Molotow-Ribbentrop-Pakts – die Vorbereitungen für eine großangelegte Deportation der Bevölkerung nach Sibirien. Ziel der geplanten Deportation war es, lettische Staatsmänner, Offiziere, Justiz- und Polizeibeamte, Mitglieder politischer Parteien, prominente Wissenschaftler, Schriftsteller, Lehrer und Angehörige anderer Berufe zu verhaften und in vielen Fällen körperlich zu misshandeln sowie deren Familien zu deportieren.

Die Deportation von über 15.000 lettischen Einwohnern am 14. Juni 1941 erfolgte gemäß den Anordnungen der sowjetischen Regierung, des Volkskommissariats für Staatssicherheit und des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten der UdSSR. Unterstützt wurde sie von der LK(b)P und lokalen sowjetischen Behörden. Die Vorbereitungen lagen in der 3. Abteilung des Volkskommissariats für Staatssicherheit der Lettischen SSR sowie im Hauptquartier des Baltischen Sonderkriegsbezirks. An der Durchführung waren Konvoitruppen der IeTK der UdSSR, Mitarbeiter des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten und der Miliz sowie lokale kommunistische Parteimitglieder und sowjetische Aktivisten beteiligt. Die Deportation erfolgte hauptsächlich nach Klassenzugehörigkeit: Verhaftet wurden Personen, über die Informationen zu „konterrevolutionären“ Aktivitäten und „antisowjetischer Agitation“ gesammelt worden waren, sowie die ehemals wohlhabendsten Bürger der Republik Lettland.

Die Sondersitzung des Komitees für Innere Angelegenheiten der UdSSR verurteilte Gefangene zum Tode oder zu Haftstrafen in Besserungsarbeitslagern von drei bis zehn Jahren. Mehr als 690 lettische Staatsbürger wurden zum Tode verurteilt. Einige der Verhafteten, die zur Höchststrafe verurteilt worden waren, starben vor der Vollstreckung des Urteils. Über 3.400 Bürger der Republik Lettland, die am 14. Juni 1941 verhaftet worden waren, starben im Gefängnis. Ende der 1940er Jahre wurden einige Gefangene von allgemeinen Besserungsarbeitslagern in Speziallager des sowjetischen Innenministeriums verlegt, wo das Gefängnisregime noch strenger war.

Unter den Verhafteten befanden sich viele Landbewohner, die hauptsächlich als Mitglieder der Lettischen Gardeorganisation verfolgt wurden. Am 14. Juni 1941 wurden die deportierten Frauen, Kinder und Alten in lebenslange Siedlungen in der Region Krasnojarsk, der Region Nowosibirsk und den nördlichen Regionen Kasachstans gebracht. Dort mussten sie hauptsächlich in Forstbetrieben, Kolchosen und sowjetischen Bauernhöfen unter der Aufsicht von Sonderkommandanten des sowjetischen Innenministeriums arbeiten. Mehr als 1.900 deportierte lettische Staatsbürger starben in den Siedlungen.

Die am 14. Juni 1941 Deportierten konnten Mitte der 1950er Jahre in ihre Heimat zurückkehren, viele jedoch erst in den 1960er und frühen 1970er Jahren. Gemäß der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes vom 9. Dezember 1948 kann die Deportation vom 14. Juni 1941 zu Recht als Völkermord am lettischen Volk betrachtet werden.

=====

Am 25.03.1949 begann in Lettland, Litauen und Estland die Deportationskampagne „Küstenwelle“, in deren Verlauf 42.125 lettische Einwohner in eine Siedlung auf Lebenszeit in Sibirien deportiert wurden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte die Führung der Sowjetunion in den 1939/40 besetzten und annektierten Gebieten, die 1940/41 begonnene Sowjetisierung der Region abzuschließen. Diese umfasste die Zusammenlegung einzelner Bauernhöfe zu Kolchosen (russisch: колхоз, abgekürzt von коллективное хозяйство) und die Zerschlagung des bewaffneten Widerstands. Um diese Ziele zu erreichen, fanden von 1948 bis 1952 Deportationen aus diesen Gebieten statt. Eine dieser Aktionen war die „Küstenwelle“ vom 25. bis 30. März 1949 in Estland, Lettland und Litauen. Es handelte sich um eine der größten Deportationen in der UdSSR nach dem Zweiten Weltkrieg sowie um die größte Deportationsaktion im Baltikum (insgesamt wurden 95.000 Menschen deportiert).

Die vom Lettischen Staatsarchiv veröffentlichten Daten liefern das heute umfassendste Bild der Opfer der Deportationen von 1949 in Lettland. Vom 25. bis 30. März 1949 wurden 42.125 Menschen (2,2 % der lettischen Bevölkerung) aus Lettland deportiert, darunter 16.869 Männer und 25.256 Frauen. Unter ihnen befanden sich 10.987 Kinder unter 16 Jahren. Rechnet man die auf dem Weg nach Sibirien geborenen Kinder sowie alle Personen hinzu, die nach dem 30. März deportiert wurden oder zu ihren Familien zurückkehrten, beläuft sich die Gesamtzahl der Deportationsopfer auf 44.271. Die meisten von ihnen gehörten der Kaste der „Kulaken“ an (67,7 %). 94,5 % der Deportierten waren Letten, die nächstgrößten Gruppen waren Russen, Polen und Weißrussen.

Die Deportationsaktion begann am 25.03. nach Mitternacht. Jede Familie durfte 1500 kg Gepäck mitnehmen. Für die Gepäckausgabe war eine Stunde vorgesehen. Allerdings verkürzten die Einsatzkräfte diese Zeit willkürlich mitunter auf 15 Minuten oder weniger. Es kam vor, dass Soldaten, Deportationshelfer oder Aktivisten während der Abtransporte plünderten und die Höfe bereits deportierter Familien verwüsteten.

Lettische Einwohner wurden in die Regionen Amur, Omsk und Tomsk deportiert. Bei ihrer Ankunft am jeweiligen Siedlungsort musste jeder Deportierte ab 16 Jahren einen Fragebogen ausfüllen. Alle mussten unterschreiben, dass sie gemäß dem Dekret vom 26. November 1948 lebenslang deportiert worden waren. Die Flucht aus dem Siedlungsort wurde mit 20 Jahren Zwangsarbeit bestraft. Den speziell Deportierten war es ohne Genehmigung untersagt, sich außerhalb der Grenzen des Verwaltungsbezirks zu bewegen. Die meisten Deportierten arbeiteten in der Landwirtschaft, vorwiegend in Kolchosen.

Unter den Deportierten befanden sich viele, die aufgrund von Nachlässigkeit oder Irrtum auf die Listen geraten waren und deren Deportation selbst nach den damaligen Bestimmungen illegal war. Die Beschwerden wurden jedoch vom VDM und dem Innenministerium in der Regel ignoriert.

1954 begann die Liberalisierung des Status derjenigen in Sondersiedlungen. Diejenigen, die „fälschlicherweise“ deportiert worden waren, sowie einige andere Gruppen wurden aus der Deportation entlassen. Die Entscheidungen wurden für jede Familie einzeln getroffen und vom Innenministerium der Lettischen SSR vorbereitet, das auch über die Entlassung entschied. Die Unterlagen wurden anschließend dem Ministerrat der Lettischen SSR (MP) vorgelegt. Am 19. Mai 1958 wurde ein Dekret des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR (APP) verabschiedet, mit dem alle „Kulaken“ aus den Sondersiedlungen entlassen wurden. Die Entlassung bedeutete jedoch kein Recht auf Rückkehr nach Lettland; die Genehmigung hierfür musste weiterhin vom MP der Lettischen SSR für jede Familie einzeln erteilt werden.

Weitere Informationsquellen

https://www.vestnesis.lv/ta/id/25351

Deportation vom 14. Juni 1941 in Lettland - Nationale Enzyklopädie (enciklopedija.lv)

Deportation vom 25. März 1949 in Lettland - Nationale Enzyklopädie (enciklopedija.lv)

Ihre Kommentare

Hallo! Danke für Ihren Kommentar. Die Beschreibung dieses Themas auf Russisch ist eine maschinelle Übersetzung aus dem Lettischen. Der Originaltext auf Lettisch ist hier verfügbar: https://militaryheritagetourism.info/lv/military/topics/view/59 Mit freundlichen Grüßen, „Lauku ceļotājs“

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

Mahnmal für die Opfer des kommunistischen Terrors in Riga-Torņakalns

Das Mahnmal befindet sich am Rigaer Vorstadtbahnhof Torņakalns. Es erinnert an die im Juni 1941 deportierten Einwohner Lettlands. Ursprünglich sollte das Denkmal auf der Esplanade im Rigaer Zentrum errichtet werden, doch später entschied man sich für den Bahnhof Torņakalns als Standort. Das Mahnmal besteht aus fünf zerbrochenen Steinfiguren, die „die zerstörten Familienzweige und die drei deportierten Generationen“ symbolisieren. Das vom Bildhauer Pauls Jaunzems und dem Architekten Juris Poga geschaffene Denkmal wurde am 14. Juni 2001 von der lettischen Staatspräsidentin Vaira Vīķe-Freiberga enthüllt. Ein Güterwaggon neben dem Bahnhofsgebäude sowie ein Denkmal erinnern an die von hier aus in die Sowjetunion deportierten Einwohner Lettlands. Ein grober 1,2 m hoher Naturstein trägt die Aufschrift „1941“. Das Denkmal daneben wurde vom Bildhauer Ojārs Feldbergs geschaffen.

Ausstellung zur Geschichte des KGB in Lettland im sog, “Eckhaus”

Das Gebäude der ehemaligen „Tscheka“ – des Staatssicherheitskomitees der UdSSR (später KGB) – in Riga ist heute öffentlich zugänglich. Hier wurden lettische Bürger von im Volksmund so genannten Tschekisten festgehalten, verhört und umgebracht, weil sie das Besatzungsregime als Gegner betrachtete. In dem Gebäude ist heute eine Ausstellung des Lettischen Okkupationsmuseums über die Aktivitäten des KGB in Lettland untergebracht. Es werden Führungen durch Zellen, Gänge, Keller und den Innenhof angeboten. Das Haus wurde 1911 erbaut und zählt zu den schönsten Bauten in Riga. Im Volksmund als „Eckhaus“ bekannt, wurde es zum schrecklichen Symbol des sowjetischen Besatzungsregimes in Lettland - eine der Stützen der Sowjetmacht. Die Tscheka nutzte das „Eckhaus“ während der sowjetischen Besatzung 1940/41 und dann erneut von 1945 bis 1991. Zehntausende Einwohner Lettlands waren von politischer Verfolgung direkt betroffen. Das harte Vorgehen gegen Gegner der sowjetischen Herrschaft wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Nach Stalins Tod änderten sich die Methoden des KGB unwesentlich. An die Stelle von physischer Folter trat nun Psychoterror. Die Mehrheit der Tscheka-Agenten bestand aus ethnischen Letten (52 %). Russen bildeten mit 23,7 % die zweitgrößte Gruppe. 60,3 % der Mitarbeiter gehörten nicht der Kommunistischen Partei an, 26,9 % verfügten über einen Hochschulabschluss. Das System war darauf ausgerichtet, die lokale Bevölkerung einzubinden und so die Kontrolle über die Gesellschaft zu erlangen. Die Korrespondenz und die Akten der KGB-Mitarbeiter befinden sich heute in Russland. Sie sind für lettische Behörden und Historikern nicht zugänglich.

Bahnhof Gulbene

Der Bahnhof von Gulbene liegt inmitten der Stadt. 1916-1917 während des Ersten Weltkrieges wurde die bisherige Schmalspurbahnstrecke nach Plaviņas auf eine Spurbreite von 1524 mm umgebaut, um einen Direktanschluss an die Hauptstrecke Riga-Daugavpils zu schaffen. Außerdem wurde eine Strecke nach Ieriķi und Sita gebaut, was die Verbindung nach Pytalowo herstellte. Gulbene wurde so zu einem Eisenbahnknotenpunkt. Das heutige Bahnhofsgebäude, entworfen vom Architekten P. Feders, entstand 1926. Während des Unabhängigkeitskrieges konnte das 1. (4.) Infanterieregiment Valmiera hier am 31. Mai 1919 bei der Befreiung von Gulbene von den Bolschewiken eine beträchtliche Anzahl an Kriegstrophäen in ihre Gewalt bringen. Am 14. Juni 1941 wurden von hier aus sowohl Zivilisten als auch Offiziere der lettischen Armee, die im Sommerlager Litene arretiert worden waren, verschleppt. Im Frühjahr 1944 wurde der Bahnhof als wichtiger Eisenbahnknotenpunkt bombardiert und nach dem Krieg in seinem ursprünglichen Aussehen wiederhergestellt. 2018 wurde hier ein interaktives Bildungszentrum unter dem Motto „Eisenbahn und Dampf“ eröffnet. Neben dem Bahnhof befindet sich die Gulbenes-Alūksnes Bānītis GmbH, die interaktive Workshops und Ausflüge anbietet. Das Bahnhofsgebäude und der Bahnsteig sowie eine Gedenktafel und ein Denkmal für die Deportierten (Bildhauer I. Ranka) können besichtigt werden.

Sommerlager der lettischen Armee in Litene

Das Sommerlager der lettischen Armee in Litene befindet sich in einem Waldgebiet in der Gemeinde Litene, dicht am Fluss Pededze. Die Geschichte des Lagers Litene begann 1935, als die Division Latgale der lettischen Armee hier den Aufbau eine Sommerlager in Angriff nahm. Von Mai bis in den Herbst absolvierten in Litene tausende Soldaten Ausbildungs- und Schießtrainingsprogramme. Im Sommer 1941 wurden Offiziere der lettischen Armee von Einheiten der Roten Armee und des NKWD (Vorläufer des KGB) im Sommerlager Litene festgehalten und interniert. Ein Teil der Offiziere wurde in Litene erschossen, andere nach Sibirien deportiert. Am 14. Juni 1941 wurden in den Lagern Litene und Ostrovieši (etwa 10 km von Litene entfernt) mindestens 430 Offiziere verhaftet und nach Sibirien deportiert. Das einzige vom damaligen Lager noch erhaltene Gebäude ist das Lebensmittellager. Von den anderen Bauten sind nur noch Fundamente erkennbar. Eine Aussichtsplattform über der eine lettische Flagge weht, Bänke und eine Lagerfeuerstelle wurden hier inzwischen geschaffen. Mit Unterstützung des Verteidigungsministeriums und der nationalen Streitkräfte wurde ein nicht mehr einsatzfähiges Geschütz aufgestellt. Auch Informationstafeln wurden errichtet. Zum Andenken an die Vorgänge im Sommerlager wurde auf dem Friedhof von Litene eine „Mauer des Schmerzes“ errichtet. Auf YouTube ist im Kanal der lettischen Armee („Latvijas armija“) ein Kurzfilm unter dem lettischen Titel „Litene - Latvijas armijas Katiņa“ (Litene – Das Katyn der lettischen Armee) abrufbar.

Ausstellung des Museums für Geschichte und Angewandte Kunst in Preiļi „Museumsgeschichten für Lettland“

Befindet sich auf dem Gelände des Preiļi Kulturzentrums.

Die Ausstellung „Museumsgeschichten für Lettland“ im Museum für Geschichte und Angewandte Kunst Preiļi (PVLMM) über den Ersten Weltkrieg, den Unabhängigkeitskrieg und den Zweiten Weltkrieg ist zu sehen.

Der Abschnitt „Die Geschichte von Drywys“ der Ausstellung „Museumsgeschichten für Lettland“ im Geschichts- und Kunstmuseum Preili (Eröffnung 2018) widmet sich dem Ersten Weltkrieg, dem Unabhängigkeitskrieg und der Befreiung Latgales sowie den Rittern des Lāčplēšana-Kriegsordens. Der Abschnitt „Die Geschichte der Flagge“ schildert die komplexen Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, in dem die Bevölkerung von Preili von Deportationen, dem Holocaust, der Beteiligung an den Militäreinheiten der Kriegsparteien und nach dem Krieg an der Partisanenbewegung betroffen war. Auch die Medaille „Gerechter unter den Völkern“, die dem Einwohner von Preili und jüdischen Retter Vladislavs Vuškāns verliehen wurde, ist dort ausgestellt.

Führungen sind nach vorheriger Absprache auch in russischer und englischer Sprache möglich.

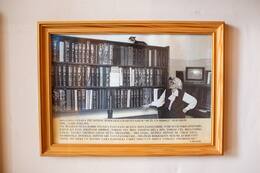

Melānija-Vanaga-Museum und sibirische Erdhütte

Das Melānija-Vanaga-Museum ist in der einstigen Dorfschule von Amata (Landkreis Cēsis) untergebracht. Das Museum präsentiert Materialien über das Leben, die dichterische Tätigkeit, die Familiengeschichte und das Lebensschicksal der Schriftstellerin und Kulturhistorikerin Melānija Vanaga: Videoaufnahmen über Sibirien und die dorthin deportierten Letten sowie die nachempfundene sibirische Erdhütte sind wie eine imaginäre Reise in den Verbannungsort der Schriftstellerin - Tjuchtet im Gebiet Krasnojarsk. Aussehen und Einrichtung der Behausung vermitteln einen lebendigen Eindruck vom harten Alltag in der Fremde. Die Erdhütte birgt seltene betagte Gegenstände aus dem Museum in Tjuchtet: ein Gefäß aus Birkenrinde (genannt „Tujesok“), einen Tonkrug („Krinka“ genannt) und eine Petroleumlampe. Das Museum verfügt über Videoaufzeichnungen von Interviews mit politisch Verfolgten aus der Region und achtzehn Figuren aus Melānija Vanagas autobiografischem Buch „Veļupes krastā“. Die virtuelle Ausstellung des Museums „SEI DU SELBST!“ (http://esipats.lv) schildert die Erlebnisse von fünf deportierten Kindern und ihren Eltern, die von den sowjetischen Behörden zu Unrecht des „Vaterlandsverrates“ beschuldigt wurden.

Bahnhof Valka

Der Bahnhof Valka liegt am Ende der Poruka iela, direkt an den stillgelegten Bahngleisen. Das Bahnhofsgebäude ist nur von außen zugänglich. Schautafeln informieren über die Bedeutung von Valka/Valga als Eisenbahnknotenpunkt. In der Nähe des Bahnhofes befindet sich ein Denkmal für die am 14. Juni 1941 nach Sibirien Deportierten. Das Bahnhofsgebäude wurde um 1896/97 errichtet. Ursprünglich lag es an der Schmalspurbahnstrecke Valka-Rūjiena-Pärnu. Während des Ersten Weltkrieges wurde die Bahnlinie schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nach der Grenzziehung zwischen Estland und Lettland wurde der Bahnhof Valka (Valka II) zum Grenzbahnhof. Ende September 1920 traf eine Sonderkommission des Eisenbahnamtes in Valka ein, die den Auftrag hatte, mit Estland ein Abkommen über die Personenbeförderung von einem (vormals städtischen jetzt in zwei Staaten befindlichen) Bahnhof zum anderen auszuhandeln und abzuschließen. Das Gleisdreieck zwischen den Bahnstationen Lugaži, Valka und Valga war ebenfalls von strategischer Bedeutung, um Panzerzüge bei Bedarf in die entgegengesetzte Richtung wenden zu können. Während der Sowjetzeit benutzte die Sowjetarmee diese Bahnstation, um ballistische Raketen nach Valka zu bringen. In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 1941 fanden Massendeportationen von Menschen aus Lettland in das Innere der UdSSR statt. Mehr als 90 Personen aus Valka und Umgebung wurden ohne Gerichtsurteil, ohne vorherige Ankündigung und ohne Erklärung in Viehwaggons vom Bahnhof Valka aus deportiert. Im September 1944 wurde der Bahnhof beim Rückzug der Wehrmacht zerstört.

Gedenkmuseum-Deportationswaggon am Bahnhof Skrunda

Zur Erinnerung an die sowjetischen Deportationen vom Juni 1941 und März 1949 wurden am Bahnhof Skrunda ein Gedenkstein und ein vierachsiger Eisenbahnwaggon als Gedenkmuseum für die Verschleppten errichtet. Es handelt sich hier um den ersten Waggon in Lettland, in dem eine ständige Ausstellung eingerichtet wurde. Sie umfasst Fotos, Briefe, Zeitzeugenberichte und Dokumente der vom Bahnhof Skrunda aus Deportierten sowie verschiedene von ihnen selbst hergestellte Gebrauchsgegenstände. Der Bahnhof Skrunda war eine Sammelstelle für die zur Deportation bestimmten Menschen, eine der drei Bahnstationen des Kreises, zu der Einwohner sowohl aus Skrunda als auch aus der Umgebung von Kuldīga gebracht wurden. 1941 wurde auch die Familie von Guntis Ulmanis, dem ersten Präsidenten der wiederhergestellten Republik Lettland, von hier aus nach Sibirien in die Region Krasnojarsk verbracht.

Denkmal für die Deportierten am Bahnhof Amata - Staffel Nr. 97322

Gelegen in der Gemeinde Drabeši, Region Amata, in der Nähe des ehemaligen Bahnhofsgebäudes von Amata.

Eine Gedenkstätte für Deportierte mit einem Informationsstand und einem Platz kann besichtigt werden.

Am 25. März 1949 und den darauffolgenden Tagen wurden insgesamt mehr als 42.000 Menschen in 33 Etappen aus Lettland deportiert.

Am 27. März 1949 um zwei Uhr morgens verließen 62 Waggons den Bahnhof Amata – langer Zug Nr. 97322 mit 329 Männern, 596 Frauen und 393 Kindern.

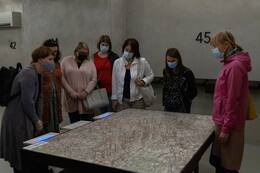

Das zentrale Element besteht aus 1.318 Metallpfählen unterschiedlicher Größe und Farbe. Jeder Pfahl symbolisiert eine Person, die am 25. März 1949 aus den damaligen Komitaten Cēsis und Alūksne deportiert wurde. Jeder Pfahl trägt den Namen, Nachnamen, das Geburtsjahr und den Wohnort des Deportierten – von wo aus er deportiert wurde. Bislang wurden 394 Pfähle mit Unterstützung der Deportierten selbst oder ihrer Angehörigen aufgestellt; 932 weitere Pfähle werden noch benötigt.

Der Urheber der Idee, Pēteris Ozols, hat ebenfalls eine eigene Kolumne, allerdings noch unter dem damaligen Nachnamen - Ozoliņš, der am 26. März 1949 im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie aus der Pfarrei Kosa nach "Pērkoņiem" gebracht wurde.

Der Informationsstand enthält Informationen über die Deportation von 1949 und die Operation „Priboi“ (Küstenwelle), die von den Repressionsorganen der UdSSR in den besetzten baltischen Staaten durchgeführt wurde und die Grundlage für die Deportation bildete.

Bahnhof Lugaži

Das Restaurant befindet sich 3 Kilometer von der Stadt Valka entfernt an der Autobahn Valka - Inčukalns (A3) auf der linken Seite (es gibt ein Hinweisschild).

Während des Zweiten Weltkriegs war die Bahnstrecke Riga–Walka von besonderer Bedeutung. Sie diente der deutschen Wehrmacht als Hauptversorgungsader der Leningrader Front. Der Bahnhof Lugaži wurde 1942 als Nebenbahnhof von Walka zur Bildung militärischer Verbände errichtet. Er verfügte über zwölf Gleise. Die Gleise zwischen den Bahnhöfen Lugaži, Walka und Walga waren ebenfalls strategisch wichtig, da sie ein Dreieck bildeten, um das Wenden von Panzerzügen zu ermöglichen. Nahe dem Haus Pilēnieši (hinter dem Bahnhof) befindet sich ein eingestürztes Wachhaus, das von deutschen Soldaten zur Überwachung von Kriegsgefangenen – Eisenbahnarbeitern – genutzt wurde.

Das Bahnhofsgebäude kann heute nur noch von außen besichtigt werden.

Am Bahnhof Lugaži erinnert seit dem 25. März 1992 ein Denkmal an die über 600 Bürger der Republik Lettland, die am 25. März 1949 und davor nach Sibirien deportiert wurden. Es ist ein Werk des Architekten Aivars Kondrats und basiert auf dem Entwurf des Jānis-Sīmanis-Denkmals. Das Denkmal ist als zweigeteilter Stein gestaltet und symbolisiert die zerrissenen Herzen der lettischen Familie, ja der gesamten Nation mit ihrer Kultur und ihren Werten. Es erinnert an eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte des lettischen Volkes.

Gedenkstätte „Mauer des Schmerzes“

Auf dem Friedhof von Litene befinden sich Kunstwerke.

Am 14. Juni 2001 wurde auf dem Friedhof von Litene die von den Architekten Dina Grūbe, Benita und Daiņš Bērziņš sowie den Steinmetzen Ivars Feldbergs und Sandras Skribnovskis geschaffene Gedenkstätte „Mauer des Schmerzes“ enthüllt. Sie symbolisiert die Ruhestätte der 1941 gefallenen Soldaten. Im Oktober 1988 wurden die sterblichen Überreste von elf Offizieren, die im Juni 1941 von der Sowjetarmee ermordet worden waren, auf dem Gelände des ehemaligen lettischen Armee-Sommerlagers in Sita sila (Gemeinde Litene) gefunden. Obwohl sie nicht identifiziert werden konnten, wurden sie am 2. Dezember 1989 nach einer Weihezeremonie in der evangelisch-lutherischen Kirche Gulbene feierlich auf dem Friedhof von Litene beigesetzt.

11 weiße Kreuze, eine Gedenktafel und Informationstafeln.

Denkmal für die im Ersten Weltkrieg und im Lettischen Befreiungskrieg gefallenen Soldaten von Anna Parish

Befindet sich im zentralen Teil des Friedhofs Ezeriņi in der Gemeinde Anna.

Auf dem Friedhof, auf dem seit 1925 Beisetzungen stattfinden, befindet sich ein Denkmal, das mit Spenden der Ehrenwache der Gemeinde Annas errichtet und 1933 eingeweiht wurde. Es ist den im Ersten Weltkrieg und im Lettischen Befreiungskrieg gefallenen Soldaten der Gemeinde Annas gewidmet. Bis zum Zweiten Weltkrieg kümmerten sich die Ehrenwachen der Gemeinde Annas um die Instandhaltung des Denkmals. Sie besuchten den Friedhof jeden Sonntag und legten zum Gedenken an die Gefallenen Blumen nieder. Am 18. November 1940 wurde das Denkmal zerstört; die Einschusslöcher sind noch heute sichtbar. Heutzutage finden auf dem Friedhof jährlich Gedenkveranstaltungen zum Tag der Gefallenen statt.

Im Jahr 2004 wurde auf dem Friedhof eine Gedenkstätte für die politisch Verfolgten der Jahre 1941 und 1949 eröffnet, und im Jahr 2006 wurde eine Gedenktafel für nationale Partisanen enthüllt.

Denkmal für die im Ersten Weltkrieg und im Unabhängigkeitskrieg gefallenen Einwohner von Cesvaine an der Lutherischen Kirche von Cesvaine.

Befindet sich in der Cesvaine Lutheran Church und auf dem Kirchengelände.

In der Kirche befindet sich ein Denkmal für die Gemeindemitglieder, die im Ersten Weltkrieg und im Unabhängigkeitskrieg gefallen sind.

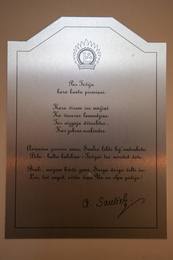

Zum Gedenken an die Einwohner von Cesvaine und Umgebung, die im Freiheitskampf gefallen sind, wurde im Jahr 2004 eine Gedenkstätte in der Kirche renoviert und mit einer poetischen Widmung des Schriftstellers Augusts Saulies eingeweiht.

Die Gedenktafel enthält außerdem alle 34 Familiennamen, die auf der alten Tafel eingraviert waren. Der Holzaltar wurde von dem einheimischen Handwerker Juris Neimanis gefertigt.

Im Kirchgarten kann man die Gedenkstätte für die Opfer des kommunistischen Völkermords besuchen, die am 25. März 2003 eröffnet und geweiht wurde und in deren Mitte sich ein Denkmal des Bildhauers Bērtulis Buls befindet.

Das Dach und das Fundament des Turms der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Cesvaine wurden im Zweiten Weltkrieg beschädigt. In den Nachkriegsjahren wurden Orgel, Altar, Kanzel und die Bleiglasfenster zerstört. Am 29. März 1964 fand der letzte Gottesdienst in der Kirche statt. 1978 entwickelte die Architektin Maija Elizabete Menģele ein Rekonstruktionsprojekt, um die Kirche als Traditionshaus wiederzubeleben. 1985 wurde eine Gruppe von Handwerkern mit den Arbeiten zur Innenrekonstruktion beauftragt. Der erste Gottesdienst in der teilweise renovierten Kirche fand am 25. August 1990 unter der Leitung von Erzbischof Kārlis Gailītis (1936–1992) statt. 1994 wurden die Bauarbeiten an Altar und Kanzel abgeschlossen. Am 17. August 2002 weihte Erzbischof Jānis Vanags die teilweise restaurierte Orgel.

Quelle: http://www.cesvaine.lv/turisms/apskates-objekti-cesvaines-novada/cesvaines-luteranu-baznica.html

Denkmäler für die gefallenen und deportierten Einwohner der Gemeinde Palsmane in den Weltkriegen

In der Nähe der Palsmane Lutheran Church gelegen.

Zu besichtigende Denkmäler – für die Gefallenen und Vermissten des Lettischen Unabhängigkeitskrieges, für die Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkriegs sowie ein Denkmal für die 1949 deportierten Einwohner der Gemeinde Palsmane.

Das Denkmal für die Einwohner der Gemeinde Palsmane, die im Lettischen Unabhängigkeitskrieg gefallen und vermisst wurden, wurde 1927 enthüllt. Es wurde von General Eduards Aire (1876–1933) enthüllt.

Die Mittel für die Errichtung des Denkmals wurden von den Pfarrvereinen und öffentlichen Organisationen der Gemeinden Palsmane, Mēra und Rauza gespendet.

Historische Ausstellung „Das Feuer des Gewissens“

Die historische Ausstellung „Das Feuer des Gewissens“ befindet in der Nähe des Schlossplatzes von Cēsis. Sie wurde in den Arrestzellen für Untersuchungshäftlinge aus der Sowjetzeit eingerichtet und informiert über die Okkupation Lettlands und über erstaunliche und mutige Beispiele des individuellen Widerstandes. Im Hof trägt eine Mauer des Gedenkens die Namen von 643 Einwohnern des ehemaligen Kreises Cēsis, die der sowjetischen Verfolgung zum Opfer fielen: Menschen, die 1941 oder 1949 deportiert wurden sowie erschossene oder zum Tode verurteilte nationale Partisanen. Eine Zeittafel veranschaulicht die Abfolge der Ereignisse in den Besatzungsjahren von 1939 bis 1957. Thematisch geordnete Ausschnitte aus Lokalzeitungen stellen die politische Propaganda beider Besatzungsregime gegenüber. Die sechs Arrestzellen für Untersuchungshäftlinge sind etwa in dem Zustand von 1940/41 und – wie in den Nachkriegsjahren üblich – erhalten. Hier waren Einwohner des Kreises Cēsis wegen verschiedener antisowjetischer Aktivitäten für einige Tage inhaftiert, deren Voruntersuchungen und Verhöre hier stattfanden, bevor sie in die Tscheka (KGB)-Zentrale nach Riga überstellt wurden, darunter nationale Partisanen, Partisanenunterstützer, Jugendliche, die „antisowjetische“ Flugblätter verteilt hatten und andere sog. „Vaterlandsverräter“. Hier ist alles original erhalten - die Arrestzellen nebst den mit Essens-Durchreichen ausgestatteten Eisentüren, Holzpritschen, ein Häftlingsklo, eine kleiner Küchenraum mit Herd und die typischen ölgestrichenen Wände der Sowjetzeit.

2019 gewann die Ausstellung den dritten Platz im alljährlichen nationalen Designwettbewerb Lettlands.

Ausstellung „Kämpfe um die Freiheit im 20. Jahrhundert“ im Geschichtsmuseum Jēkabpils

Im Schloss Krustpils gelegen

Ausstellung „Kämpfe um die Freiheit im 20. Jahrhundert“ zu sehen

Sowjetische Repressionen. Schmerzhafte Erinnerungen. Hier in einem Clubsessel sitzend, haben Sie die Gelegenheit, Auszüge aus dem Buch „Es gab solche Zeiten“ von Ilmārs Knaģis, einem Einwohner von Jēkabpils, zu hören. An einer der Wände des Raumes gleitet teilnahmslos eine Liste der nach Sibirien deportierten Bürger entlang, wie der Abspann eines Films. Gleich daneben, auf einem alten Fernseher, können Sie ein Amateurvideo über die Entfernung des Lenin-Denkmals in Jēkabpils ansehen. Die Besucher interessieren sich nicht nur für den Inhalt, sondern auch für die technischen Möglichkeiten – wie dieser Film auf einem alten Fernseher gedreht werden konnte.

Im Geschichtsmuseum Jēkabpils können Sie Vorträge von Museumsspezialisten anhören oder sich für eine Exkursion anmelden: Jēkabpils und seine Umgebung während des Ersten Weltkriegs, Jēkabpils im Jahr 1990, Die Zeit der Barrikaden, Deportationen von 1949 - 70, Jēkabpiler - Ritter des Lāčplēsis-Kriegsordens usw.

Die Vorlesungen dauern im Durchschnitt 40 Minuten. Informationen und Anmeldemöglichkeiten erhalten Sie unter den Telefonnummern 65221042 und 27008136.

Das Jēkabpils-Museum befindet sich in Schloss Krustpils. Nach dem Beitritt Lettlands zur UdSSR im Jahr 1940 war die 126. Schützendivision in Schloss Krustpils stationiert. Während des Zweiten Weltkriegs beherbergte das Schloss ein deutsches Lazarett und ab August 1944 ein Feldlazarett der Roten Armee. Nach dem Krieg dienten Schloss Krustpils und die angrenzenden Gutsgebäude als Zentrallager des 16. Fernaufklärungsfliegerregiments und der 15. Luftarmee der Sowjetarmee.

Denkmal zum Gedenken an die im Ersten Weltkrieg und im lettischen Befreiungskampf gefallenen Mitglieder der Gemeinde Drusti

In der Nähe der Drusti Lutherischen Kirche gelegen.

Das Denkmal wurde am 19. Juni 1932 enthüllt.

Am 14. Juni 1931 wurde der Grundstein des Denkmals gelegt, in den der Text „Hunderte von Jahren werden kommen und gehen, Helden werden sich für das Vaterland opfern“ eingraviert war. Darunter wurde eine verzinkte Zinnkapsel mit einer Gedenkinschrift eingelassen, die vom damaligen Generalstabschef der Armee, General Aleksandrs Kalejs, den Eltern der gefallenen Soldaten und anderen Ehrengästen der Zeremonie unterzeichnet war.

Während der kommunistischen Besatzung wurde der Text unter dem Relief zubetoniert, die Bronzetafel jedoch von Gemeindemitgliedern versteckt. Mit Beginn der Erweckungsbewegung entfernten lokale Aktivisten der Lettischen Volksfront die Inschrift und brachten die erhaltene Tafel an ihrer Stelle an.

41 Mitglieder der Drusti-Gemeinde, die im Ersten Weltkrieg und im Lettischen Unabhängigkeitskrieg gefallen sind, wurden identifiziert.

In Nischen in der Kirchenmauer wurden Gedenktafeln für die Opfer des kommunistischen Terrors angebracht – mit 58 in Eichenholz geschnitzten Namen von Drusteniern und Gatartiern – die Namen derer, deren Gräber unbekannt sind.

Denkmal zur Erinnerung an die aus Westestland Deportierten

Das Denkmal für die Deportierten befindet sich in der Nähe des Bahnhofs von Risti. Es wurde von Viljar Ansko entworfen, 1999 eröffnet und ist allen aus Westestland Deportierten gewidmet. Die meisten Menschen von ihnen wurden über den Bahnhof Risti nach Sibirien verschleppt. Auch viele Einwohner von Pärnumaa, Raplamaa, Hiiumaa und Vormsi wurden hier auf Eisenbahnwaggons verladen. Insgesamt deportierten die Sowjets von hier etwa 3.000 Personen, zusätzlich zu den in Läänemaa verhafteten Personen. Das fast 13 m hohe Denkmal ruht auf einer kleinen Plattform, zu der von beiden Seiten Steinstufen führen. Von den vier Ecken des Bahnsteigs ragen Eisenbahnschienen in den Himmel, die durch ein doppeltes Schienenkreuz verbunden sind. Das Kreuz aus Eisenbahnschienen erinnert nicht nur an die Massenverfolgungen der Sowjetzeit, sondern ist auch das ehemalige Symbol für den Ort Risti mit seinem einst bedeutenden Eisenbahnanschluss.

Gedenkstein am Bahnhof Stende

Die Eisenbahnlinie Ventspils - Mazirbe sowie die Verlängerung Stende - Dundaga nach Mazirbe mit einer Abzweigung nach Pitrags waren ausschließlich für strategische militärische Zwecke bestimmt. Während des Baus dieser Strecken und auch danach wurde die gesamte Zivilbevölkerung aus der Region evakuiert. Die Hauptaufgabe der Militärbahnen im Gebiet der Irbe-Straße bestand darin, die Küstenverteidigungsstellungen des deutschen Heeres mit Geschützen und Munition zu versorgen.

Diese reinen Militärbahnen verbanden auch die drei wichtigsten Leuchttürme in Oviši, Mikeltornis und Šlītere.

Dennoch wurde bereits in den Jahren des Ersten Weltkriegs auch Personenverkehr betrieben.

Am Bahnhof von Stende befindet sich ein Gedenkstein (1989) für die deportierten Letten der Jahre 1941 und 1949.

Am 30. Oktober 1919 wurde der Bahnhof Stende von bermontischen Truppen besetzt. Am 17. November griffen Soldaten der lettischen Armee unter Führung von K. Šnēbergs den Bahnhof an und vertrieben einen Waggon mit Waffen, Kriegsmaterial und Getreide. Für diese Kämpfe wurden 6 Soldaten mit dem Orden ausgezeichnet: K. Bumovskis (1891-1976), P. Strautiņš (1883-1969), R. Plotnieks (1891-1965), E. Jansons (1894-1977).

Gedenkensemble für diejenigen, die gegen die sowjetische Besatzung kämpften, und für die Opfer der kommunistischen Repression im Schlossgarten von Bauska

Die Gedenkstätte im Schlossgarten von Bauska wurde am 18. November 2008, dem 90. Jahrestag der Republik Lettland, eingeweiht. Sie entstand auf Anregung des politisch verfolgten Vereins „Rēta“ aus der Region Bauska. Das zweiteilige Denkmal aus grauem Granit wurde nach einem Entwurf der Architektin Inta Vanaga mit Mitteln der Stadt Bauska und von Spendern errichtet. Die Inschrift lautet: „Den Kämpfern gegen das sowjetische Besatzungsregime, den Verhafteten, Deportierten und Gefolterten 1940–1990“. Jedes Jahr am 25. März und 14. Juni finden hier Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Deportationen von 1941 und 1949 statt.

Bahnhof Vecumnieki

Der Bahnhof Vecumnieki befindet sich südlich des Dorfes Vecumnieki.

Der Bahnhof Vecumnieki wurde 1904 als Bahnhof an der Bahnstrecke Ventspils–Moskau erbaut. Ursprünglich hieß er „Neugut“ (während der deutschen Besatzung 1916/17 „Neugut Kurland“). Seine Bedeutung nahm im Ersten Weltkrieg zu, als von ihm aus eine europaweite Bahnstrecke errichtet wurde. Nachdem sich die deutsche Frontlinie am linken Dünaufer verstärkt und stabilisiert hatte, wurde am 15. März 1916 der Bau einer 25 km langen Bahnstrecke mit einer Spurweite von 1435 mm von Vecumnieki nach Baldone (Bahnhof Mercendarbe – Merzendorf) beschlossen, um die Frontversorgung zu gewährleisten. Am 30. März begannen rund 5000 Arbeiter mit den Arbeiten, und bis zum 1. Mai war die Strecke bis zum Bahnhof Skarbe und bis zum 6. Mai bis Mercendarbe fertiggestellt. Die Bahnstrecke verlief von Süden nach Norden wie folgt: Neugut Kurland, Nougut Nord, Birsemnek, Gedeng, Skarbe, Merzendorf. Im größten Bahnhof, Skarbe, wurde Güter umgeladen und von dort mit Pferdefuhrwerken an die Front transportiert. Diese Bahnlinie existierte nur wenige Jahre; noch 1921 wurden Baumstämme und Brennholz entlang der Strecke transportiert, bis sie 1925 abgerissen wurde. Der Verlauf der Bahnlinie ist sehr unterschiedlich – stellenweise wird sie von wichtigen Straßen gekreuzt, an anderen Stellen, wo der Bahndamm deutlich sichtbar ist, durchquert sie Waldmassive. Einige Abschnitte sind während der Vegetationsperiode schwer passierbar.

Am ehemaligen Bahnhof Gediņi („Bahnhof Gedeng“) zweigte eine Schmalspurbahn in nordöstlicher Richtung ab, deren Gleise weiter zur Düna führten. Beim Haus Sila kreuzte sie Silupi (Kausupi) (ehemaliger Bahnhof „Bhf. Sille“), zweigte aber beim Haus Podnieki wieder ab. Der erste Zweig führte nach rechts nach Berkavas, der zweite nach links ins Vilki-Gebirge und mündete dann am Bahnhof Skarbe wieder in die Breitspurbahn (1435 mm).

Im September 1917 bauten die Deutschen eine weitere Schmalspurbahn (Spurweite 600 mm) von Mercendarbe und Skarbe zur Daugava, wo sie eine Pontonbrücke errichteten und am 1. Oktober den Verkehr bis nach Ikšķile eröffneten. Die Flut vom 4. Dezember spülte die besagte Brücke weg.

Seit 1919 trug der Bahnhof den Namen Vecmuiža. 1926 wurde an der Stelle des im Krieg zerstörten hölzernen Bahnhofsgebäudes ein Steingebäude (Architekt J. Neijs) errichtet. 1940 wurde der Bahnhof in Vecumnieki umbenannt. Am 14. Juni 1941 und am 25. März 1949 wurden mehrere hundert lettische Einwohner vom Bahnhof Vecumnieki sowie von vielen anderen lettischen Bahnhöfen deportiert. Insgesamt waren 44.271 lettische Einwohner von den Deportationsaktionen vom 25. bis 30. März 1949 betroffen.

Im Jahr 2000 wurde der Personenzugverkehr auf der Strecke Jelgava-Krustpils eingestellt; derzeit wird diese Strecke nur noch für den Güterzugverkehr genutzt.

Herrenhaus Arendole

Das Herrenhaus Arendole wurde erstmals im 16. Jahrhundert in historischen Quellen erwähnt. Im Laufe der Jahre wechselten die Besitzer mehrfach: Das Gut gehörte den Familien Grappenbruck, Lydinghausen-Wulff und Plater-Syberg. Sein heutiges Aussehen erhielt das Herrenhaus durch einen Umbau zwischen 1895 und 1901. Am 14. Januar 1921 wurde das Gut auf der Grundlage des Agrarreformgesetzes enteignet und dem Gemeindevorstand von Kalupe zur Verfügung gestellt. Das Herrenhaus wurde renoviert, und 1925 wurden dort eine Grundschule und ein Waisenhaus und im Gesindehaus ein Heim für Kriegsinvaliden eingerichtet. Die Schule und das Behindertenheim waren bis 1975 in Betrieb.

Im Jahr 1995 wurde das Herrenhaus Arendole von privaten Eigentümern erworben und restauriert. Seit 2002 ist im Herrenhaus der Verein „Ich für Lettgallen“ tätig und kümmert sich um den Erhalt und die Entwicklung des Anwesens.

Die Besucher haben die Möglichkeit, die renovierten Räumlichkeiten zu besichtigen und sich mit der größten Sammlung antiker Gegenstände in Lettgallen vertraut zu machen, sowie Informationen über die Ereignisse der Geschichte des 20. Jahrhunderts in Lettgallen zu erfahren. Eine Sonderausstellung ist dem ehemaligen Gemeindepolizisten von Kalupe, Jānis Babris (1904–1982), gewidmet, der sich am 14. Juni 1941 einem Deportationskommando widersetzte, den Polizisten Slice erschoss und den Bevollmächtigten der Kommunistischen Partei Jozāns, verwundete.

Dass Herrenhaus Arendole bietet Übernachtungen an und vermietet Räume für verschiedene Veranstaltungen.

Gedenkstätte „Pfad des Leidens“

Eine Gedenkstätte, an der am 14. Juni 1989 ein Gedenkstein für die Menschen von Jelgava errichtet wurde, die beim sowjetischen Völkermord an den Letten litten und starben.

Im Jahr 2008 wurde in Svētbirzē zum Gedenken an die Opfer der kommunistischen Repressionen die Gedenkstätte „Der Weg des Leidens“ eröffnet. Sie ist als etwa zwanzig Meter langer Bahndamm gestaltet.

Zugehörige Geschichten

Der Deportationszug, heimlich fotografiert in der Nähe des Bahnhofs Skrunda im Jahr 1949

Am 25. März 1949 wurde Elmārs Heniņš, ein Schüler in Skrunda, Zeuge der Verschleppung seiner Klassenkameraden. Er nahm seinen Fotoapparat und kletterte auf eine Kiefer auf einem nahe gelegenen Hügel, um das Geschehen zu dokumentieren, wobei er die Bilder später versteckte.

Deportation 1949 in die Familie Valgamaa

Am 25. März 1949 fand die zweite große Deportationswelle aus den baltischen Republiken statt. In Estland wurden fast 21.000 Menschen (7.500 Familien) nach Sibirien deportiert. Die Geschichte handelt von einer Familie aus dem Kreis Valga.

Historische Zeugnisse in den Klippen Līči – Laņģi

Fragmente aus der Geschichte des Lokalhistorikers Aivars Viļnis über die Geschichte und ihre Spuren, die in Lode und Liepa, im heutigen Gebiet der Gemeinde Cēsis, gefunden wurden.

Die Reise eines neunjährigen Kindes ins Exil

Die Schriftstellerin Regina Guntulytė-Rutkauskienė, die im Alter von neun Jahren ins Exil ging, erinnert sich an die Deportation vom 14. Juni 1941, als sie und ihre Familie nach Sibirien verschleppt wurden. Ihre Geschichte offenbart nicht nur den physischen, sondern auch den seelischen Schmerz des Exils, der sie selbst nach ihrer Rückkehr nach Litauen noch begleitete.

Nach dem Zweiten Weltkrieg die Führung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) in den besetzten und annektierten Gebieten von 1939 bis 1940. Es wurden Anstrengungen unternommen, um die Sowjetisierung der Region abzuschließen, die in den 1940er und 1941er Jahren begann und die die Zusammenlegung einzelner landwirtschaftlicher Betriebe zu Kollektivwirtschaften und die Beseitigung des bewaffneten Widerstands umfasste. Um diese Ziele in den Jahren 1948-1952 zu erreichen. Aus diesen Gebieten fanden Abschiebungsaktionen statt. Eine der Operationen war „Krasta Banga“ vom 25. bis 30. September 1949 in Estland, Lettland und Litauen. Es handelte sich um eine der größten Deportationen der Nachkriegszeit in der UdSSR sowie um die größte Deportation in den baltischen Staaten (insgesamt wurden 95.000 Menschen deportiert). Wegen seiner Flucht aus dem Lager wurde er zu 20 Jahren Friedhof verurteilt. ??? (harte Arbeit) Im Jahr 1954 begann die Liberalisierung der Situation von Sonderhäftlingen, sie begannen, sie von der Freilassung auszunehmen ????? (Abschiebung) von „zu Unrecht“ Abgeschobenen und einigen anderen Kategorien.