Vom Aufbruch bis zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands

Gedenktafel zum 25. Jahrestag des Baltischen Weges

Im Rahmen der Aktion „Baltische Straße“ am 23. August 1989 versammelten sich Menschen aus Kurzeme und Zemgale – Liepāja, Saldus, Dobele, Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums und Umgebung – auf dem Autobahnabschnitt Riga–Bauska. Hauptziel war es, eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Menschen und eine durchgehende Menschenkette zu gewährleisten. Wo die Arme nicht ausreichten, wurden die Teilnehmenden gebeten, Fahnen, Gürtel oder sogar Jackenärmel zu benutzen, um den Zusammenhalt der Gemeinschaft auf dieser wichtigen Verkehrsader aufrechtzuerhalten. Insgesamt beteiligten sich rund 400.000 Letten an der Aktion.

Die Gedenktafel zum 25-jährigen Jubiläum des Baltischen Weges in der Gemeinde Ķekava, am 25. Kilometer der Autobahn Riga-Bauskas nahe dem Fluss Ķekaviņa, wurde am 23. August 2014 enthüllt. An der feierlichen Einweihung nahmen die lettische Ministerpräsidentin Laimdota Straujuma, Uldis Birzleja, langjährige Mitarbeiterin der staatlichen Aktiengesellschaft „Latvijas Valsts ceļi“ und Mitglied des Baltischen Weges, sowie weitere Gäste teil. Im Jahr 2014 wurden zehn solcher Gedenktafeln entlang des lettischen Abschnitts des Baltischen Weges errichtet. Vier Gedenktafeln entstanden in Estland und neun in Litauen. Am 30. Juli 2009 wurde die Kampagne des Baltischen Weges in die UNESCO-Liste „Memory of the World“ aufgenommen.

Barrikaden-Denkmal „Augen“

Das 1991 von Igors und Ruta Dobičin geschaffene und 2012 restaurierte Umweltkunstobjekt „Augen“ erinnert an die Barrikaden und ist einem 30 x 60 Meter großen Quadrat gewidmet. Dolomit- und Betonpfähle sowie Pflasterelemente, die grafischen Zeichen ähneln, bilden auf diesem Quadrat ein Kryptogramm, das einem stilisierten Gesicht ähnelt. Eine Gedenktafel mit der Inschrift „Augen. Gewidmet den Wachen des Fernsehzentrums während der Barrikaden 1991. In der Einheit liegt die Stärke“ ist in das symbolische Ensemble integriert. Ebenfalls 1991 wurde in der Nähe des LTV-Gebäudes die Skulptur „Am Feuer“ von Ojārs Feldbergs aufgestellt. Die zwei Meter hohe, aus Granit gefertigte Skulptur symbolisiert die Menschen aus vier lettischen Regionen, die sich um ein gemeinsames Feuer versammeln.

Das Fernsehen spielte, wie Radio und Printmedien, während der Erweckungsbewegung eine entscheidende Rolle – nicht nur als Informationsquelle, sondern auch als Motor dieses Prozesses. Die LTV-Sendung „Labvakar“ (Guten Abend), die am 31. Januar 1988 startete, erfreute sich immenser Beliebtheit. Es war die erste Sendung in Lettland, in der Edvīns Inkēns, Ojārs Rubenis und Jānis Šipkēvics viele zuvor tabuisierte Themen ansprachen. LTV übertrug live von Kongressen der Lettischen Volksfront und Massendemonstrationen und produzierte Interviews und Reportagen zu politisch wichtigen Themen.

Während der Barrikaden im Januar 1991 war das LTV-Gebäude eines der wichtigsten Objekte, die von Freiwilligen bewacht wurden. Dies gestaltete sich schwierig, da sich das Gebäude in einem weitläufigen und leicht zugänglichen Gebiet befindet. Die Barrikadenteilnehmer sicherten die direkten Zufahrtswege zum Gebäude und blockierten nachts die Salu-Brücke. Von der Daugava-Seite aus wurde das LTV-Zentrum von drei Fischerbooten bewacht. Das LTV-Gebäude blieb während der Barrikaden unversehrt, wurde jedoch im August 1991 im Zuge des Putsches von Fallschirmjägern der UdSSR und Mitgliedern der OMON-Einheit gestürmt. Nach der Einnahme am 19. August um 19:30 Uhr stellte der Fernsehsender seinen Betrieb ein, nahm ihn aber nach dem Scheitern des Putsches und dem Abzug der sowjetischen Fallschirmjäger am 21. August um 19:45 Uhr wieder auf.

Rigaer Evangelisch-Lutherische Kirche

In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre fanden in der Kirche von Torņakalns Treffen der Bewegung „Erweckung und Erneuerung“ statt. Diese Gruppe von Pastoren und Gemeindemitgliedern der Lettischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (LELB) verteilte am 14. Juni 1987 ein Dokument zur Gründung und den Zielen der Gruppe und lud alle Geistlichen der LELB zum Beitritt ein. Die Gruppe forderte Erzbischof Īriks Mesters und das Konsistorium auf, sich an die Räte für religiöse Angelegenheiten der Lettischen SSR und der UdSSR zu wenden, um gemeinsam einige Punkte der Verordnung über religiöse Vereinigungen der Lettischen SSR zu erörtern, zu bewerten und gegebenenfalls zu überarbeiten, da diese nicht mehr der Realität entsprächen und den Demokratisierungsprozess in der Kirche behinderten.

Am 28. Juli 1987 fand die erste Sitzung der Gruppe statt, in der die Grundprinzipien der Organisation, die sich in „Bewegung der Erweckung und Erneuerung“ umbenannte, sowie Vorschläge zu den Beziehungen zwischen Kirche und Staat und zum internen Leben der LELB verabschiedet wurden. Das Konsistorium der LELB unter der Leitung von Erzbischof E. Mester führte im Juli und August 1987 Repressionen gegen die Mitglieder der „Bewegung der Erweckung und Erneuerung“, Jānis Priednieks, Roberts Akmentiņš, Aivars Beimanes und Modris Plātes, durch und entfernte sie aus ihren Ämtern. Im Dezember 1987 wurden die Mitglieder der Bewegung, Māris Ludviks und Jānis Kārkls, gezwungen, Lettland zu verlassen. Im April 1989 übernahmen auf der Synode der LELB Mitglieder der Bewegung die Führung der LELB, und Kārlis Gailītis wurde zum Erzbischof ernannt.

Arcadia Park

Am 27. April 1988 protestierten rund 10.000 Menschen gegen den Bau der Rigaer U-Bahn. Die Kundgebung wurde vom Umweltschutzclub im Arkadija-Park organisiert und begann auf der Esplanade am Rainis-Denkmal. Der Marsch führte über das Freiheitsdenkmal und die Steinbrücke zum Arkadija-Park und erstreckte sich über 2,5 Kilometer. Es war die erste große Kundgebung der Erweckungsbewegung – nicht genehmigt, aber nicht verboten. Die Arkadija-Ortsgruppe des VAK hielt ihre Treffen im Holzgebäude des ehemaligen Arkadija-Kinos ab (2006 abgebrannt, zwei Jahre später abgerissen). Hier versammelten sich Umweltaktivisten, in deren Kreisen Ideen zum Naturschutz entstanden, die sich nach und nach zu Forderungen nach der Wiederherstellung der lettischen Unabhängigkeit entwickelten.

Im Sommer 1988 diente die Bühne im Arkadija-Park (die im Jahr 2000 niederbrannte) der radikalen nationalen Opposition als Treffpunkt. Am 10. Juli fand dort die Gründungsversammlung der Lettischen Nationalen Unabhängigkeitsbewegung statt, an der rund 2.000 Menschen teilnahmen. Als Veranstaltungsort für diverse Massenveranstaltungen behielt der Arkadija-Park während der gesamten Wiedergeburtszeit seine Bedeutung. Im November 2023 wurden im Arkadija-Park Informationsstände der städtischen Agentur „Rīgas dārzi un parkis“ (Stadt und Park Riga) mit den Titeln „Das Holzgebäude des Arkadija-Kinos – eine der Hütten der Dritten Wiedergeburt“ und „Protest gegen den Bau der Rigaer U-Bahn – der Beginn der Wiederherstellung der lettischen Unabhängigkeit“ aufgestellt.

Ehemaliges Pressehaus

Der 1978 errichtete Verlags- und Druckereikomplex beherbergte die Redaktionen aller für die Republik wichtigen Zeitungen und Zeitschriften. Journalisten spielten im Verlauf der Erweckungsbewegung eine entscheidende Rolle, da ihre Anwesenheit im Pressehaus die gegenseitigen Kontakte und die Organisation erleichterte. Hier nahm die Lettische Volksfront Gestalt an. Die Notwendigkeit einer solchen Organisation wurde auf dem Plenum der Kreativen Gewerkschaften am 1. und 2. Juni 1988 geäußert, und bereits am 22. Juni verlas Viktors Avotiņš auf einer Journalistenversammlung das erste, unveröffentlichte Manifest. Die Idee konnte jedoch erst umgesetzt werden, nachdem sich der Schriftstellerverband und sein Vorsitzender Jānis Peters an ihrer Realisierung beteiligten.

Das Pressehaus gehörte dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Lettlands, das die Herausgabe aller Zeitungen und Zeitschriften von republikanischer Bedeutung übernommen und faktisch monopolisiert hatte. Sämtliche Gewinne des Verlags und der Druckerei flossen in die Kasse des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Lettlands. Während der Erweckungsbewegung, als die Bemühungen um die Wiedererlangung der lettischen Unabhängigkeit zunahmen, kam auch die Frage der Eigentumsrechte am Pressehaus auf. Nach der Verabschiedung der Unabhängigkeitserklärung am 4. Mai 1990 bildete sich faktisch eine Doppelregierung, da sich einige lettische Institutionen der Regierung der Republik Lettland verweigerten. Die lettische Regierung gründete den Lettischen Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, doch der Ministerrat der UdSSR und das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Lettlands unter Alfred Rubiks betrachteten das Pressehaus als Eigentum der UdSSR. Die Situation eskalierte im November 1990, als OMON Angriffe auf das Pressehaus verübte, doch am 2. Januar 1991 übernahm OMON das Pressehaus vollständig und stellte die Veröffentlichung von Publikationen ein, die die LTF unterstützten, und verwies ihre Mitarbeiter aus dem Pressehaus.

Die Abrissarbeiten an der Druckerei Press House begannen im Jahr 2020. Derzeit wird der Press House-Komplex neu gebaut, wodurch sich sein bisheriges Erscheinungsbild völlig verändern wird.

Denkmal „Die Mauer – Trenner und Einiger“

Die Gedenkstätte in der Elizabetes-Straße im Kronvalda-Park wurde im September 1992 eröffnet, nachdem ein Fragment der abgerissenen Berliner Mauer in Riga ausgestellt worden war. 1992 wurde es mit einem Fragment der Betonmauer, die während der Barrikaden von 1991 in der Nähe des Saeima-Gebäudes errichtet worden war, zu einer Gedenkstätte zusammengeführt und ebenfalls im Kronvalda-Park in der Elizabetes-Straße, neben dem World Trade Center, aufgestellt. Am Denkmal befindet sich ein Altar zum Niederlegen von Blumen mit einer Inschrift in Lettisch und Deutsch: „Nach der Ausstellung des Berliner Mauermuseums „Haus am Checkpoint Charlie“ in Riga im November 1990 schenkte der Museumsdirektor Dr. Rainer Hildebrands dieses Mauerfragment der lettischen Hauptstadt.“

Im Jahr 2011 wurde das Denkmal restauriert und das Gelände verschönert. Eine Informationstafel mit Texten in Lettisch, Deutsch, Englisch und Russisch wurde angebracht. Die Absperrblöcke wurden mit historischen Inschriften in Lettisch und Russisch ergänzt: „Die Berliner Mauer teilte uns, die Rigaer Mauer vereint uns. Lasst uns nur unseren Nächsten lieben und für unseren Feind zu Gott beten.“

Kongresszentrum Riga

Der Kongresssaal (damals der Saal für politische Bildung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Lettlands) war einer der wenigen Versammlungsräume in Riga, in dem sich eine größere Anzahl von Menschen versammeln konnte. Während der Wiederbelebung fanden dort verschiedene Veranstaltungen statt – Kongresse der Lettischen Volksfront, Gründungsveranstaltungen verschiedener öffentlicher Organisationen, Geschichtsdiskussionen usw. Am 1. und 2. Juni 1988 tagte hier eine erweiterte Plenarsitzung des Vorstands des Lettischen Schriftstellerverbandes unter Beteiligung weiterer Kulturverbände, zu der auch die Führung der Lettischen SSR eingeladen war. Viele heikle Probleme wurden erörtert, doch die Rede des bekannten politischen Kommentators und Aktivisten der 1940er-Jahre, Mavriks Vulfsons, schlug wie eine Bombe ein. Er erklärte darin, dass es 1940 in Lettland keine sozialistische Revolution gegeben habe.

Am 14. Juni 1988 fand vor dem Kongressgebäude eine Kundgebung zum Gedenken an die Opfer der Massendeportationen statt . Es war die erste offiziell genehmigte Kundgebung, bei der sowohl Funktionäre (z. B. der Sekretär des Zentralkomitees der Lettischen Kommunistischen Partei, Anatolijs Gorbunovs) als auch Vertreter der Öffentlichkeit (die Journalisten Andrejs Cīrulis und Edvīns Inkēns, Valdis Turins, ein Vertreter des Umweltschutzclubs, der Priester Juris Rubenis, der Dissident Eduards Berklavs u. a.) sprachen. Die Kundgebung endete mit einem Marsch zum Freiheitsdenkmal. Konstantīns Pupurs trug dabei die lettische Flagge. Viele Plakate auf der Kundgebung waren recht radikal, beispielsweise mit Aufschriften wie „Nein – zu den Geschichten von Drīzulis und Karaļuns“ und „Nein zum Känguru Voss unserer Zeit!“. Modris Lujāns hielt ein Plakat hoch, auf dem Fotos von Stalin und Ribbentrop mit der Aufschrift „Verflucht seien die Mörder des Volkes!“ und Fotos von August Voss und anderen Führern der Lettischen Kommunistischen Partei mit der Aufschrift „Nein zu den Kängurus!“ angebracht waren. Wenige Tage später verurteilte der Erste Sekretär Boriss Pugo auf dem Plenum des Zentralkomitees der Lettischen Kommunistischen Partei bestimmte Einzelpersonen und Gruppen, die „unter dem Deckmantel der Reorganisation versucht hatten, der Kundgebung eine dezidiert nationalistische, provokative Ausrichtung zu geben“. Gegen Herrn Lujāns wurde ein Strafverfahren eingeleitet, doch am 30. September sprach ihn der Oberste Gerichtshof der Lettischen SSR vollständig frei.

Der nächste Wendepunkt in der lettischen Geschichte war der 1. Kongress der Lettischen Volksfront am 8. und 9. Oktober 1988, der ebenfalls im Kongresshaus stattfand. Am 10. und 11. Dezember wurde hier auch das Forum der Völker der Lettischen SSR abgehalten.

Daugavmala (11. November Damm)

Die Daugavmala oder Uferpromenade des 11. November zwischen der Akmens- und der Vanšu-Brücke in Riga war in den Jahren 1989-1991 Schauplatz von Volksdemonstrationen . Die größten davon waren die Demonstration „Lasst uns Bedrohungen des Demokratisierungsprozesses verhindern!“, die von der Lettischen Volksfront am 12. März 1989 organisiert wurde (200.000-250.000 Menschen), die Demonstration „Für ein unabhängiges Lettland“ am 18. November 1989 (600.000 Teilnehmer) und die Demonstration vor der Wahl zum Obersten Rat „Beide Seiten der Düna werden niemals geteilt werden“, die von der Lettischen Volksfront am 17. März 1990 organisiert wurde.

In der Nacht des 13. Januar 1991 umstellten sowjetische Panzer das Gebäude des Obersten Rates von Litauen. Sowjetische Soldaten besetzten das litauische Fernsehen, Radio und die Telegrafie, wobei 14 Zivilisten getötet und 110 verletzt wurden. Um 4:45 Uhr rief der Vorsitzende der Lettischen Task Force (LTF), Dainis Īvāns, im lettischen Radio zur Verteidigung der strategisch wichtigsten Gebäude des Landes auf. Um 14:00 Uhr fand auf der Uferpromenade des 11. November in Riga eine Großdemonstration mit 500.000 bis 600.000 Teilnehmern statt, die gegen einen möglichen bewaffneten Putsch und die Aktionen in Litauen protestierte.

Neben diesen Großdemonstrationen fanden auf der Dünamünde auch kleinere öffentliche Kundgebungen statt. Besonders bewegend war die spontane Versammlung von mehr als 100.000 Menschen am Ufer des 11. November am 4. Mai 1990 nach der Verabschiedung der Erklärung „Über die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland“.

Burg von Riga

Am 11. November 1988, dem Tag der Lāčplēsis, hissten der Schauspieler Ēvalds Valters und der Schriftsteller Alberts Bels die lettische Nationalflagge auf dem Heiliggeistturm der Rigaer Burg. Tausende Menschen hatten sich auf der Daugavmala versammelt.

Am 15. Februar 1990 verabschiedete der Oberste Rat der Lettischen SSR ein Gesetz und eine Verordnung über die Nationalflagge der Lettischen SSR. Darin wurde festgelegt, dass die Nationalflagge purpurrot mit einem weißen Längsstreifen in der Mitte sein sollte. Am 27. Februar fand jedoch eine feierliche Zeremonie statt, bei der Akademiemitglied Jānis Stradiņš die rot-weiß-rote Flagge am Gebäude des Obersten Rates der Lettischen SSR hisste. Die lettische Flagge wurde an diesem Tag auch über den Gebäuden des Ministerrats der Lettischen SSR und des Rigaer Stadtrats gehisst.

Am 16. Januar 1991 wurde durch einen Beschluss des Obersten Rates der Republik Lettland der Status der Nationalflagge der Republik Lettland wiederhergestellt.

Domplatz in der Altstadt von Riga

Die Bedeutung des Domplatzes während der Erweckungsbewegung ergab sich hauptsächlich aus zwei Gegebenheiten: Er lag in unmittelbarer Nähe des Gebäudes des Obersten Rates der Lettischen SSR, und auch das Gebäude des Lettischen Rundfunks befand sich auf dem Platz. Auf dem Domplatz fanden verschiedene Aktionen statt, bei denen Forderungen an den Obersten Rat gerichtet wurden. So organisierte beispielsweise der Lettische Gewerkschaftsbund am 26. Juli 1989 eine Kundgebung mit 60.000 Teilnehmern, die die Verabschiedung der Souveränitätserklärung durch den Obersten Rat forderten. Bei dieser Kundgebung wurde der damals populäre Slogan „Etwas aus der Vergangenheit, aber im freien Lettland“ geprägt.

Der Domplatz war im Januar 1991 der zentrale Treffpunkt der Verteidiger der Barrikaden, die den Obersten Rat und das Radiohaus schützten. Die Verteidiger wärmten sich an den Lagerfeuern. Sie hielten sich auch im Radiohaus und in der Kuppelkirche auf. In der Kirche wurde eine Erste-Hilfe-Station eingerichtet und Gottesdienste abgehalten. Abends spielten beliebte Rockbands auf einer improvisierten Bühne auf dem Platz. Jedes Jahr finden auf dem Domplatz Gedenkveranstaltungen zu den Barrikaden statt.

Nahe des Domplatzes, in der Krāmu-Straße 3, befindet sich ein Museum zu den Barrikaden von 1991. Am 13. Januar 2018 wurde in der Domkirche das Buntglasfenster „Mit Leidenschaft für ein freies Lettland“ der Künstler Krišs und Dzintars Zilgalvji enthüllt – eine Widmung an die Barrikaden von 1991 und die Unabhängigkeit Lettlands.

Parlamentsgebäude (Saeima)

Das ehemalige Ritterhaus von Vidzeme beherbergt seit 1922 das lettische Parlament. Während der sowjetischen Besatzung befand sich hier ein Scheinparlament – der Oberste Rat der Lettischen SSR. Bei den Wahlen zum Obersten Rat im März 1990 stand die Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit Lettlands im Mittelpunkt. Dies geschah gemäß der Position der Lettischen Volksfront, die argumentierte, dass dies mit den bestehenden Machtstrukturen der UdSSR realistischer sei. Für einen gültigen Einzug in den Obersten Rat waren 134 Stimmen erforderlich.

Am 4. Mai 1990 verabschiedete der Oberste Rat der Lettischen SSR die Erklärung „Über die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland“. 138 Abgeordnete stimmten dafür, einer enthielt sich. 57 Abgeordnete, die für einen Verbleib Lettlands in der UdSSR plädierten, nahmen nicht an der Abstimmung teil. Mit der Verabschiedung der Erklärung wurde die Verfassung von 1922 in Lettland wieder in Kraft gesetzt. Bis zur Verabschiedung einer neuen Verfassung blieb sie jedoch – mit Ausnahme der ersten drei Artikel – außer Kraft. Diese Übergangsfrist galt bis zur Einberufung des lettischen Parlaments (Saeima). Der 4. Mai wird als Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland begangen.

Am 15. Mai 1990 versuchten Unabhängigkeitsgegner, mit Hilfe von in Zivil gekleideten Militärkadetten den Obersten Rat zu stürmen. Der Angriff wurde jedoch von spontan organisierten Studenten des Polytechnischen Instituts und des Instituts für Körperkultur abgewehrt. Ein zweiter Angriffsversuch auf den Obersten Rat wurde von der Miliz (der OMON-Einheit, die sich im Juni 1990 der Regierung der Republik Lettland verweigerte und zur Hauptstreitmacht der Unabhängigkeitsgegner wurde) vereitelt.

Der Oberste Rat war im Januar 1991 einer der wichtigsten Verteidigungspunkte. Die Zugänge waren mit Stahlbetonblöcken abgesperrt, und diese Schutzbauten blieben bis zum gescheiterten Putschversuch in Moskau vom 19. bis 21. August 1991 bestehen. Sowjetische Fallschirmjäger und OMON-Kämpfer konnten den Obersten Rat nicht einnehmen, und die Abgeordneten setzten ihre Arbeit fort. Am 21. August um 13:00 Uhr fuhren vier OMON-Schützenpanzer auf den Domplatz und blieben dort bis 14:10 Uhr, um die Abgeordneten einzuschüchtern. Diese hatten zu diesem Zeitpunkt (um 13:10 Uhr) das Verfassungsgesetz über den Staatsstatus der Republik Lettland verabschiedet (111 Abgeordnete stimmten dafür, 13 dagegen). Damit wurde die am 4. Mai 1990 eingerichtete Übergangsphase zur faktischen Wiederherstellung der Staatsgewalt in der Republik Lettland aufgehoben, und Lettland erlangte seine volle Unabhängigkeit zurück. Im Jahr 2007 wurde in der Nähe des Saeima-Gebäudes in der Jēkaba-Straße eine Gedenkstätte für die Barrikaden vom Januar 1991 eröffnet, und im Jahr 2000 wurde anlässlich des 30. Jahrestages der Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland neben dem Haupteingang der Saeima eine Gedenktafel mit der Inschrift angebracht: „In diesem Gebäude verabschiedeten die Abgeordneten des Obersten Rates am 4. Mai 1990 eine Erklärung zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland.“

Bastejkalns-Viertel in Riga

Die Gegend um Bastejkalns beherbergt mehrere Gedenkstätten aus der Zeit der Barrikaden. Der Platz an der Kreuzung der Straßen Smilšu und Torņa, gegenüber dem Pulverturm, wurde 2016 in „Barrikadenplatz 1991“ umbenannt. Die hier stationierten schweren Geräte schützten die Altstadt von Riga an einem strategisch wichtigen Ort vor einer Invasion. Im nahegelegenen Lettischen Kriegsmuseum befindet sich der Barrikadenposten Nr. 1.

Am 20. Januar 1991 ereignete sich in der Nähe von Bastejkalns ein OMON-Anschlag auf das Innenministerium, bei dem mehrere Menschen ums Leben kamen. Im Grünen am Kanal gegenüber von Bastejkalns wurden an den Stellen, an denen die Opfer tödlich verwundet wurden, Gedenksteine errichtet – Steine für Milizleutnant Wladimir Gamanowitsch, den Inspektor der Abteilung für Innere Angelegenheiten Sergejs Kononenko, den Direktor des Rigaer Filmstudios Andris Slapiņš, den Schüler Edijs Riekstiņš und den am 5. Februar erschossenen Kameramann Gvido Zvaigznes. Es gibt die Theorie, dass die Schützen nicht nur und nicht so sehr OMON-Mitglieder waren, sondern auch eine „dritte Kraft“ – entweder von der Spezialeinheit „Alfa“ oder Mitarbeiter des Staatssicherheitskomitees der UdSSR aus Moskau –, die den OMON-Anschlag auf das Innenministerium provozierten.

Im Kanalgarten wurde ein Gedenkstein für Raimonds Salmiņš, das Opfer des Anschlags vom 19. August 1991, aufgestellt. Er wurde von der Bereitschaftspolizei in der Nähe des Polizeipräsidiums Riga an der Kreuzung von Aspazijas-Boulevard und 13. Janvāra-Straße erschossen. Im Jahr 2014 wurde in der Nähe des ehemaligen Innenministeriumsgebäudes an der Ecke von Raina-Boulevard und Reimersa-Straße eine Gedenktafel für die Opfer des Anschlags vom 20. Januar 1991 angebracht.

Freiheitsdenkmal in Riga

Das Freiheitsdenkmal war einer der zentralen Symbolpunkte der Erweckungsbewegung . Am 14. Juni 1987 organisierte die Menschenrechtsgruppe Helsinki-86 eine nicht genehmigte öffentliche Blumenniederlegung am Freiheitsdenkmal. Zwei Monate später, am 23. August, rief Helsinki-86 zu einer Kundgebung am Freiheitsdenkmal auf, dem 48. Jahrestag des Hitler-Stalin-Pakts vom 23. August 1939. Bei dieser Kundgebung wurden Demonstranten von der sowjetischen Polizei geschlagen und verhaftet. In den folgenden Jahren wurden Blumenniederlegungen am Freiheitsdenkmal fester Bestandteil aller größeren Demonstrationen und Massenveranstaltungen .

Im Zentrum von Riga, am Freiheitsplatz gelegen.

Das Freiheitsdenkmal zählt zu den herausragendsten Denkmälern der lettischen Geschichte, Architektur und Kunst. Es wurde nach dem Entwurf von Kārlis Zāle mit öffentlichen Spenden errichtet und 1935 als Symbol für die Freiheit und Vaterlandsliebe des lettischen Volkes enthüllt. Zusammen mit dem Ensemble des Rigaer Brüderfriedhofs gehört es zu den wertvollsten Beispielen monumentaler Architektur und Bildhauerkunst.

Das Freiheitsdenkmal bringt die ethischen und ästhetischen Werte der lettischen Kultur zum Ausdruck. Die Symbole spiegeln das philosophische Wesen der Freiheit und die historischen Vorstellungen der lettischen Nation über die Etappen des Unabhängigkeitskampfes wider. Sie verweisen auf die Verkörperung physischer und spiritueller Stärke. Die heroische Bildsprache erzählt die Geschichte des lettischen Volkes als selbstständiger, aktiver Gestalter der Geschichte und als Bestimmungsgeber seines eigenen Schicksals.

An seiner Stelle befand sich ursprünglich ein Denkmal für den russischen Zaren Peter I. Während des Ersten Weltkriegs wurde es demontiert und per Schiff nach Petrograd transportiert. Ein deutsches U-Boot torpedierte das Schiff, und es sank vor der estnischen Insel Wormsi. Das sowjetische Besatzungsregime plante mehrmals die Zerstörung des Freiheitsdenkmals, doch dazu kam es nicht.

Heute können Sie eines der Symbole Lettlands sehen und die Traditionen der Ehrenwache der Armee beobachten.

Am Kanalufer, neben dem Freiheitsdenkmal, wurde ein haptisches Freiheitsdenkmal errichtet. Diese besondere Bronzeminiatur wurde vom Bildhauer Ivars Miķelsons im Maßstab 1:50 geschaffen.

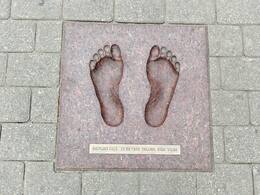

Gedenktafel „Fußspuren“

Der Baltische Weg (estnisch: „Balti kett“, litauisch: „Baltijos kelias“) war eine einzigartige gewaltlose Widerstandsbewegung, die am 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Pakts – dem 23. August 1989 – stattfand. Fast zwei Millionen Esten, Litauer und Letten reichten sich 15 Minuten lang die Hände und bildeten eine 670 Kilometer lange Menschenkette, die die Hauptstädte der drei baltischen Staaten verband. Damit demonstrierten sie den gemeinsamen Wunsch der Esten, Letten und Litauer nach der Wiedererlangung ihrer nationalen Unabhängigkeit. Am 30. Juli 2009 wurde die Bewegung des Baltischen Weges in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Die Gedenktafel „Fußspuren“ in Riga, an der Kreuzung der Straßen Vaļņu und Kaļķu, ist ein Geschenk des litauischen Künstlers Gitenis Umbras und der litauischen Hauptstadt Vilnius an Riga zum 25. Jahrestag der Gedenkfeierlichkeiten zum Baltischen Weg. Die feierliche Enthüllung der Gedenktafel fand am 30. August 2013 in der Rigaer Altstadt an der Kreuzung der Straßen Kaļķu und Vaļķu statt. Anwesend waren der Vorsitzende des Rigaer Stadtrats, Nils Ušakovs, der Bürgermeister von Vilnius, Artūrs Zuoks, und der estnische Botschafter in Lettland, Mati Vārmans. Dieselbe Gedenktafel wurde bereits am 20. Mai 2013 in Vilnius auf dem Domplatz und am 20. August 2013 in Tallinn auf dem Freiheitsplatz angebracht.

Die Große Gilde

Der 1. Bürgerkongress fand am 30. April 1990 im Gebäude der Großen Gilde (Philharmonie) statt. Der Bürgerkongress der Republik Lettland war eine 1989 während des Erwachens gegründete Organisation, die sich selbst als gewählte „rechtliche Vertretung der Republik Lettland, eines 1918 proklamierten Staates, der 1920 von Russland und 1922 vom Rat des Völkerbundes anerkannt wurde, eines ehemaligen Mitglieds des Völkerbundes – der Republik Lettland“ bezeichnete, um „die legitime Staatsmacht der Republik Lettland und das Funktionieren der Verfassung wiederherzustellen und die Beziehungen der Republik Lettland zur UdSSR auf der Grundlage des Friedensvertrags von 1920 aufzubauen.“

Die Mitglieder dieser Organisation bildeten den radikalsten Teil der Unabhängigkeitsbefürworter, die sich um den Bürgerkongress der Republik Lettland gruppierten und der Ansicht waren, dass der Oberste Rat der Lettischen SSR als Organ der Besatzungsmacht der UdSSR nicht das Recht habe, die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands zu erklären. Der Bürgerkongress befürwortete den sogenannten völkerrechtlichen Weg zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit, d. h. die Durchführung eines Referendums der Bürger der Republik Lettland unter Aufsicht der UNO oder anderer internationaler Organisationen. Allerdings setzte sich der sogenannte parlamentarische Weg zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit, der von der Lettischen Volksfront befürwortet wurde, durch. Dies lag vor allem daran, dass Estland und Litauen diesen Weg bereits gewählt hatten und auch einige Delegierte des Bürgerkongresses ihn unterstützten.

Hauptquartier der lettischen Volksfront in Riga

Die Lettische Volksfront war eine gesellschaftspolitische Bewegung während der Erweckungsbewegung, die eine entscheidende Rolle bei der Wiedererlangung der lettischen Unabhängigkeit spielte. Ihre ersten Vorsitzenden waren Dainis Īvāns (1988–1990) und Romualds Ražuks (1990–1992). Am 6. Februar 1989 erhielt die Lettische Volksfront vom Ministerrat der Lettischen SSR ein Gebäude in Riga, Vecpilsētas iela 13/15. In dem Gebäude befanden sich der Vorstand und der Rat der Lettischen Volksfront sowie die Redaktion der Zeitung „Atmoda“. Seit 1999 beherbergt das Gebäude das Museum der Volksfront. Am 8. Oktober 2008 wurde eine Gedenktafel mit der Symbolik der LTF und der Inschrift enthüllt: „Die Lettische Volksfront war während der Erweckungsbewegung in diesem Gebäude tätig und vereinte die Menschen in den Jahren 1988-1991 für die Wiederherstellung der lettischen Staatlichkeit.“

Kabinettsgebäude

Im Januar 1991 war eines der Ziele der Gegner der lettischen Unabhängigkeit, die Regierung der Republik Lettland unter Ivars Godmanis zu neutralisieren, die nach der Verabschiedung der Unabhängigkeitserklärung am 4. Mai 1990 gebildet worden war. Am 9. Januar 1991 erreichten moskautreue Kräfte den Rücktritt der litauischen Regierung von Kasimir Prunskiene und mobilisierten ihre Anhänger zu Protesten gegen die Erhöhung der Einzelhandelspreise. Am 10. Januar fand unter demselben Vorwand eine von Interfronte organisierte Kundgebung vor dem Ministerrat statt. Rund 10.000 Teilnehmer forderten dort den Rücktritt der Regierung von I. Godmanis und versuchten, in das Gebäude einzudringen. Die Miliz konnte dies verhindern. Regierung und Oberster Rat demonstrierten Einigkeit, und die Regierung trat nicht zurück.

Nach den tragischen Ereignissen in Vilnius am 13. Januar war das Ministerratsgebäude eines der ersten Objekte, um das Barrikaden aus Stahlbetonblöcken, Baumstämmen, Sandsäcken sowie Lastwagen und Traktoren errichtet wurden. Nach der Niederschlagung des Putsches von 1991 wurde am Morgen des 25. August das Lenin-Denkmal gegenüber dem Ministerrat der Lettischen SSR abgebaut.

Schriftstellergewerkschaftsgebäude

Das ehemalige Benjamin-Haus in Riga, Krišjāņa Barona Straße 12, beherbergte während der Perestroika die Organisationen der Kulturschaffenden – den Schriftstellerverband der Lettischen SSR, den Künstlerverband und den Komponistenverband. 1988 bildete der Schriftstellerverband in Zusammenarbeit mit anderen Kulturverbänden ein Zentrum, in dem sich Kräfte versammelten, die sich für die Fortsetzung der Perestroika, die Demokratisierung und die Verteidigung lettischer Nationalinteressen einsetzten. Der Schriftstellerverband fungierte als eine Art Vermittler zwischen dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Lettlands und der Gesellschaft. Am 10. März 1988 gründete der Schriftstellerverband die Literarische Gedenkkommission für die Opfer des Personenkults und die Rehabilitationskommission. Am 25. März legten die Kulturverbände der Schriftsteller, Künstler, Musiker, Architekten, Theater- und Filmschaffenden zum Gedenken an die Opfer der stalinistischen Deportationen erstmals offiziell Blumen am Denkmal der Mutter Lettland auf dem Brüderfriedhof nieder.

Der Schriftstellerverband spielte eine führende Rolle bei der Organisation des Plenums der Künstlerverbände am 1. und 2. Juni 1988. Im Sommer 1988 begann sich unter der Schirmherrschaft des Künstlerverbandes die Lettische Volksfront (LTF) zu formieren. Das Koordinierungszentrum der LTF befand sich im Gebäude des Schriftstellerverbandes, und es wurden Vorbereitungen für den 1. LTF-Kongress getroffen. Nach der Gründung der LTF übernahm diese die Koordination der politischen Opposition. Die Rolle der Schriftsteller und anderer intellektueller Berufe und damit auch der Künstlerverbände im Erweckungsprozess blieb jedoch bestehen. Heute erinnert eine Gedenktafel mit der Symbolik der LTF und folgender Inschrift am Haupteingang des Benjamin-Hauses: „Am 29. Juli 1988 nahm das Organisationskomitee der Lettischen Volksfront in diesem Gebäude seine Arbeit auf. Hier wurde die größte und geeinteste Volksbewegung in der Geschichte Lettlands geboren, die die Unabhängigkeit des Staates Lettland wiederherstellte.“

Daily Theatre

Am 23. September 1988 fand im Daile-Theater die Abschlusszeremonie der Hundertjahrfeier von Andrejs Pumpurs’ Epos „Lāčplēsis“ statt. Erstmals durfte eine lettische Wissenschaftlerin aus Kanada – Vaira Vīķe-Freiberga, Professorin für Psychologie an der Universität Montreal (Präsidentin Lettlands von 1999 bis 2007) – bei einer öffentlichen Veranstaltung sprechen. Es war auch das erste Mal in der Lettischen SSR, dass bei einem so bedeutenden Ereignis in Anwesenheit von Mitgliedern des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Lettlands das von Baumanis Kārlis komponierte Nationalgebet „Gott segne Lettland!“ im Stehen gesungen wurde (es wurde am 15. Februar 1990 zur Hymne der wiederhergestellten Republik Lettland erklärt).

Denkmal für Roberts Mūrnieks in der Nähe der Vecmīlgravāvis-Brücke

Ein Denkmal für Roberts Mūrnieks, der am 16. Januar 1991 von OMON-Kämpfern getötet wurde – das erste Opfer der Barrikaden. Die OMON-Basis befand sich in Vecmīlgrāvi, unweit der Brücke. Die OMON-Mitglieder versuchten daher, die Verteidiger der nahe der Brücke errichteten Barrikaden einzuschüchtern. R. Mūrnieks war Fahrer im Verkehrsministerium und befand sich auf Dienstfahrt, als er von einer Kugel der OMON-Mitglieder getroffen wurde. R. Mūrnieks starb am 16. Januar im Krankenhaus Nr. 1 in Riga; seine Beisetzung fand am 19. August auf dem Friedhof Mārupe statt.

An der Stelle, an der R. Mūrnieks sich verletzte, nahe der Straße zur Vecmīlgrāvjas-Brücke, wurde ein weißes Stahlbetonkreuz errichtet. Ein Gedenkstein steht an seinem letzten Wohnsitz in Baloži, Kr. Barona Straße 2, Gemeinde Ķekava. Im Jahr 2010 wurde R. Mūrnieks posthum für seine besonderen Verdienste um die Verteidigung der Unabhängigkeit Lettlands mit dem Viesturas-Orden ausgezeichnet und zum Kommandeur des Großkreuzes des Viesturas-Ordens ernannt. Im Winter 2023 wurde an seinem Grab auf dem Friedhof Mārupe ein Gedenkpodest errichtet.

Mežaparks Grand Stage

Am 16. Juli 1988 organisierte der Umweltschutzklub auf der Großen Bühne des Mežaparks eine Demonstration zur Wiedereinführung der Nationalflagge und forderte die Aufhebung des Verbots der Verwendung der rot-weiß-roten Flagge des unabhängigen lettischen Staates. Durch einen Beschluss des Präsidiums des Obersten Sowjets der Lettischen SSR vom 23. September wurde dieses Verbot aufgehoben. Am Tag vor dem Gründungskongress der Lettischen Volksfront – am 7. Oktober 1988 – fand im Mežaparks eine Demonstration unter dem Motto „Für einen gerechten Staat“ statt.

Bei der öffentlichen Versammlung mit 150.000 Teilnehmern in Mežaparks und dem anschließenden zweitägigen (8. und 9. Oktober) Gründungskongress des Lettischen Künstlerverbandes, dem ein Gottesdienst im Dom vorausging, forderten Letten und Angehörige anderer Nationalitäten von der Führung der Sowjetunion, Lettland wirtschaftliche Selbstbestimmung, das Recht auf ein Veto gegen Moskaus Forderungen, die Abschaffung atheistischer Indoktrinationsschulen und andere Rechte zu gewähren, die den Forderungen in der Resolution ähnelten, die Vertreter lettischer Schriftsteller und anderer Künstlerverbände am 1. und 2. Juni desselben Jahres verabschiedet hatten.

Gedenkstätte „Barrikade“

Die Gedenkstätte „Barrikade“ wurde in Ulbroka an der Autobahn Riga-Ērgļi nahe der Brücke über den Fluss Piķurga errichtet. Dort befanden sich im Januar 1991 zwei Barrikadenposten: einer zur Sicherung der Grenze zu Riga und der andere zum Sendeturm des Lettischen Rundfunks in Ulbroka. Während der Ereignisse im Januar war der Rundfunk die wichtigste Informationsquelle, daher war es entscheidend, die Funkverbindungen nicht zu unterbrechen. Der 125 Meter hohe Sendeturm, über den das Programm des Lettischen Rundfunks auf Mittelwelle ausgestrahlt wurde, wurde sowohl von Anwohnern Ulbrokas als auch von Nachbarn aus Garkalne, Ādaži, Tīnūži und Ropaži bewacht.

Die Inschrift „Ulbroka.1991.I“ ist in zwei Seiten des senkrecht aufgestellten Steinblocks „Barrikade“ eingraviert, der am 11. November 1991 enthüllt und vom Bildhauer Uldis Sterģis geschaffen wurde. Jedes Jahr am 20. Januar finden an diesem Ort Gedenkveranstaltungen zu den Barrikaden von Januar 1991 statt. Im Jahr 2003 wurde hier 33 Einwohnern der Gemeinde Stopiņi die staatliche Auszeichnung „Gedenkmedaille für Barrikadenteilnehmer“ verliehen. 2024 erstellte die Bibliothek von Ulbroka die virtuelle Ausstellung „Barrikaden in Ulbroka. Januar 1991“.

Der geheime Sendestandort des Lettischen Rundfunks in Salaspils

Der geheime Sender des Lettischen Rundfunks war während des Staatsstreichs am 20. und 21. August 1991 in Betrieb. Schon nach Januar 1991 bestand die Möglichkeit, dass die sowjetische Führung Gewalt gegen die baltischen Staaten anwenden, das Kriegsrecht verhängen und die Staatsführung sowie die prominentesten Befürworter der Unabhängigkeit verhaften würde. Daher wurde bereits im Sommer 1991 heimlich ein Radiosender im Kommunikationszentrum Latvenergo in Salaspils installiert, für den Fall, dass es zu einem solchen Zwischenfall kommen sollte.

Während des Putsches im August 1991 spielten die Massenmedien eine entscheidende Rolle. Zu Beginn des Putsches am Abend des 19. August besetzten bewaffnete Einheiten der UdSSR das Gelände des Lettischen Fernsehens in Zaķusala und den Sendeturm des Lettischen Rundfunks in Ulbroka. Am nächsten Tag, dem 20. August, drangen OMON-Kämpfer um 5:00 Uhr morgens in das Gebäude des Lettischen Rundfunks in Riga, Doma laukums, ein, das später von sowjetischen Fallschirmjägern besetzt wurde. Unter Androhung von Gewalt wurden die Mitarbeiter des Lettischen Rundfunks aus dem Gebäude vertrieben. Trotz der Informationsblockade konnte der Lettische Rundfunk seine Arbeit fortsetzen und begann um 4:53 Uhr morgens aus einem geheimen Untergrundstudio in Salaspils mit den Sendungen.

Eine Gedenktafel mit der Inschrift „Aus diesem Haus wurden während des Putsches von 1991 die geheimen Sendungen des Lettischen Rundfunks ausgestrahlt“ wurde 2006 in der Nähe des ehemaligen Kommunikationszentrums „Latvenergo“ in Salaspils, Gaismas-Straße 20c, enthüllt. Das Gebäude befindet sich heute in Privatbesitz. 2021 zeigte das Daugava-Museum die Ausstellung „Untergrund-Radiostudio 30“, die den Aktivitäten des Lettischen Rundfunks während des Augustputsches 1991 gewidmet war.