Die Großen

I Erster Weltkrieg, I Unabhängigkeitskriege

Die Fanatiker waren der radikale Flügel der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (RSDAP). Sie errangen 1912 unter der Führung von Wladimir Uljanow (Lenin) die Mehrheit auf dem Parteitag und spalteten sich von der RSDAP ab, um die Russische Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDPAP) (Bolschewiki) zu gründen. Seitdem wird der Begriff „Fanatiker“ auch im Gegensatz zu „Minderheiten“ oder Minderheit verwendet.

Die Fanatiker unterschieden sich von den Kleingeistern sowohl ideologisch als auch parteiorganisatorisch. Die Fanatiker waren der Ansicht, die Partei müsse als zentralisierte Kampforganisation aufgebaut sein. Bei der Rekrutierung von Mitgliedern müsse das Klassenprinzip strikt beachtet werden. Parteimitglieder hätten Disziplin zu wahren und den Beschlüssen der Parteiführung – des Zentralkomitees – strikt Folge zu leisten. Die Grundstruktur der Partei sollte von einer relativ kleinen Gruppe professioneller Revolutionäre gebildet werden. Wladimir Lenin glaubte, die Arbeiterklasse sei nicht in der Lage, sozialistische Forderungen selbstständig zu entwickeln.

Die Granden glaubten, Sozialismus könne nicht durch evolutionäre (schrittweise Reformen) erreicht werden, sondern nur durch gewaltsame Revolution und die Diktatur des Proletariats als Übergangsregime vom Kapitalismus zum Sozialismus. Sie lehnten eine Zusammenarbeit mit Vertretern der Bürgerschaft (Bourgeoisie) entschieden ab und erlaubten sie nur in Ausnahmefällen. Die Granden verwarfen die parlamentarische Demokratie prinzipiell, da sie diese als Interessenvertretung der Bourgeoisie ansahen. Sie setzten sich für eine Klassenvertretung des Proletariats anstelle einer nationalen Vertretung ein.

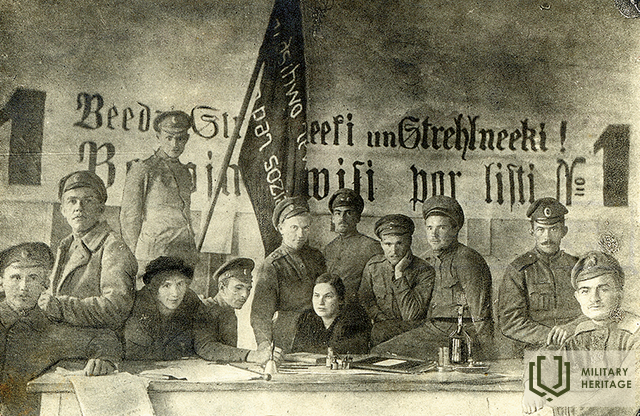

Am 7. November 1917 putschten die Bolschewiki in der russischen Hauptstadt Petrograd (dem heutigen Sankt Petersburg), stürzten die Provisorische Regierung unter Alexander Kerenski und errichteten eine Sowjetregierung unter Wladimir Lenin. Im von den Bolschewiki kontrollierten Teil Lettlands gewannen sie Ende 1917 allmählich an Macht, als das Exekutivkomitee des Lettischen Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und Landlosendeputierten, kurz „Iskolats“ (eine Kurzform des russischen Namens), die Führung übernahm. Die neue Regierung leitete radikale politische und soziale Reformen ein und führte strenge Zensur ein.

Die sowjetische Herrschaft im unbesetzten Teil Lettlands währte nicht lange – nur wenige Monate. Als Deutschland die Kampfhandlungen an der Ostfront wieder aufnahm und Ende Februar 1918 ganz Lettland besetzte, wurde das bolschewistische Regime in Vidzeme und Latgale zerschlagen. Die Bolschewiki und die treuesten Schützen flohen nach Russland.

In diesen wenigen Monaten konnte ein Teil der lettischen Bevölkerung das bolschewistische Regime aus erster Hand kennenlernen. Die Aktivitäten der Iskolat offenbarten mehrere Tendenzen, die sich ein Jahr später, nach der Rückkehr der Bolschewiki, vollends manifestierten. Dazu gehörten: der undemokratische Charakter des Regimes, das die Macht in den Händen eines kleinen Kreises von Parteifunktionären konzentrierte; die Auflösung demokratisch gewählter Institutionen und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit; die Umsetzung des Klassenkampfprinzips, die die Repression ganzer Bevölkerungsgruppen zur Folge hatte; sowie Wirtschaftsreformen, die sich in der teilweisen Verstaatlichung von Betrieben, der Enteignung von Gütern und dem Kurs zur Verstaatlichung sämtlichen Eigentums und Landes äußerten.

Mit dem Ziel, den Kommunismus zu etablieren, benannte sich die Bolschewistische Partei nach dem Staatsstreich von 1917 in Russische Kommunistische (Bolschewistische) Partei um und behielt diesen Namen bis 1925 bei. Von 1925 bis 1952 hieß die Partei „Allunionskommunistische (Bolschewistische) Partei“, von 1952 bis 1991 „Kommunistische Partei der Sowjetunion“. 1991 wurde die Partei in der Russischen Föderation aufgelöst.

Weitere Informationsquellen

1. Lettische Libertäre. Veröffentlicht auf dem Portal ir.lv, 03.01.2018. Verfügbar unter: https://ir.lv/2018/01/03/latviesu-lielineki/ [Zugriff: 06.05.2021].

2. Šiliņš J. „Lielineki“. Nationale Enzyklopädie. Verfügbar: https://enciklopedija.lv/skirklis/88272-lielineki [abgerufen am 06.05.2021.].

3. Šiliņš J. Dissertation „Militärische und politische Entwicklung Sowjetlettlands (Dezember 1918 – Juni 1919)“, 2012. Verfügbar unter: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4674 [Zugriff: 06.05.2021].

4. Blizzard of Souls. Digitales Museum. Verfügbar unter: https://www.dveseluputenis.lv/lv/laika-skala/notikums/85/ziemassvetku-kauju-sakums/ [Zugriff: 06.05.2021].

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

Ausstellung zur Geschichte des KGB in Lettland im sog, “Eckhaus”

Das Gebäude der ehemaligen „Tscheka“ – des Staatssicherheitskomitees der UdSSR (später KGB) – in Riga ist heute öffentlich zugänglich. Hier wurden lettische Bürger von im Volksmund so genannten Tschekisten festgehalten, verhört und umgebracht, weil sie das Besatzungsregime als Gegner betrachtete. In dem Gebäude ist heute eine Ausstellung des Lettischen Okkupationsmuseums über die Aktivitäten des KGB in Lettland untergebracht. Es werden Führungen durch Zellen, Gänge, Keller und den Innenhof angeboten. Das Haus wurde 1911 erbaut und zählt zu den schönsten Bauten in Riga. Im Volksmund als „Eckhaus“ bekannt, wurde es zum schrecklichen Symbol des sowjetischen Besatzungsregimes in Lettland - eine der Stützen der Sowjetmacht. Die Tscheka nutzte das „Eckhaus“ während der sowjetischen Besatzung 1940/41 und dann erneut von 1945 bis 1991. Zehntausende Einwohner Lettlands waren von politischer Verfolgung direkt betroffen. Das harte Vorgehen gegen Gegner der sowjetischen Herrschaft wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Nach Stalins Tod änderten sich die Methoden des KGB unwesentlich. An die Stelle von physischer Folter trat nun Psychoterror. Die Mehrheit der Tscheka-Agenten bestand aus ethnischen Letten (52 %). Russen bildeten mit 23,7 % die zweitgrößte Gruppe. 60,3 % der Mitarbeiter gehörten nicht der Kommunistischen Partei an, 26,9 % verfügten über einen Hochschulabschluss. Das System war darauf ausgerichtet, die lokale Bevölkerung einzubinden und so die Kontrolle über die Gesellschaft zu erlangen. Die Korrespondenz und die Akten der KGB-Mitarbeiter befinden sich heute in Russland. Sie sind für lettische Behörden und Historikern nicht zugänglich.

Gedenkstein für die grünen Partisanen

Das Restaurant befindet sich in Ērgļi an der Ecke der Straßen Parka und Saules, in der Nähe des Eisenbahnviadukts.

Am 23. Mai 1919 griffen die Grünen Partisanen eine Kolonne bolschewistischer Fuhrleute im Zentrum von Ērgļi an. Das Gefecht dauerte zwei Stunden. Die Partisanen erbeuteten 78 Pferde und zahlreiche Karren mit Gewehren und anderen Gütern. Vier Partisanen fielen, einer wurde verwundet. Insgesamt kämpften 61 Männer in den Reihen der Partisanen in der Region, von denen sechs starben.

Am 21. Mai 1939 wurde im Dorf Ērgļi vom 121. Kleinen Ērgļi-Regiment ein Gedenkstein an der Stelle errichtet, an der am 23. Mai 1919 die grünen Partisanen Jānis Andriksons, Andrejs Bumbers, Kārlis Baņģieris und Jānis Gūts fielen.

Während der sowjetischen Besatzung wurde das Denkmal an der Kreuzung der Straßen Parka und Saules abgerissen. Es wurde restauriert und am 22. April 1989 wieder aufgestellt.

Eisenbrücke über den Fluss Gauja in Valmiera

Das Gebäude befindet sich in Valmiera, in der Nähe des Ģīme-Naturlehrpfads in der Leona-Paegles-Straße.

Die eiserne Stahlrahmenbrücke über den Fluss Gauja wurde 1911 erbaut. Sie verband die 114 km lange Strecke Ainaži-Valmiera-Smiltene, die zuletzt 1971 fertiggestellt wurde.

Nach der Befreiung Rigas am 22. Mai 1919 zogen sich Teile der sowjetisch-lettischen Armee entlang der gesamten Front kampflos zurück. Am 26. Mai besetzten die Estnische Volksarmee und die Nordlettische Brigade unter Oberst Jorgis Zemitāns Valmiera. „Die Oberen sprengten gegen 18 Uhr die Eisenbahnbrücke. Um 19:50 Uhr setzten sie auch die beiden Holzbrücken in Brand. Dies hinderte estnische Truppen jedoch nicht daran, am Abend desselben Tages vom Gut Valmiera aus in die Stadt einzumarschieren.“

Heute ist die Eisenbrücke ein beliebter Ort für Erholung und Spaziergänge und ein Abschnitt des Fahrradwegs „Green Railway“.

* Die Kadettenkompanie des 6. Estnischen Infanterieregiments traf als erste ein, begleitet von mehreren gepanzerten Fahrzeugen.

Gedenkstele für die Kavaliere des Lāčplēsis-Kriegsordens

Befindet sich neben der römisch-katholischen Kirche Herz Jesu in Viļaka.

In der Gemeinde Viļaka wurde am 11. November 2017 eine Gedenkstele für die Ritter des Lāčplēsis-Kriegsordens enthüllt. Das Schicksal von 28 Rittern des Lāčplēsis-Kriegsordens ist mit dem Namen der Gemeinde Viļaka verbunden.

Die Granitstele entstand im Rahmen des Projekts „Erinnert euch an Lāčplēšis“ zum 100-jährigen Bestehen des Staates Lettland. Zu Ehren der im Lettischen Unabhängigkeitskrieg gefallenen Soldaten werden in ganz Lettland Gedenkstelen in Uniform aufgestellt. Initiator des Projekts ist das Jugendgarde- und Informationszentrum.

Fünf Ritter des Lāčplēsis-Kriegerordens, deren Namen auf der Gedenkstele eingraviert sind, lebten nach dem Ende des Unabhängigkeitskrieges auf dem Gebiet des heutigen Bezirks Viļaka:

– Jānis Kuļšs war ein junger Bauer in Apsīši, Gemeinde Šķilbēni,

– Aleksejs Ľubimovs (Lavrentjevs) lebte auf dem Bauernhof Fortepjanova in der Gemeinde Šķilbēni, später in Viļakas,

– Teodors Mende verwaltete den ihm zugewiesenen Bauernhof und war Förster im Dorf Katleši, Gemeinde Žīguri.

– Eduards Tenisons wohnte am Bahnhof Vecumu, später im Dorf Čabatrova und arbeitete im Postamt „Viļaka“.

– Jānis Burmeistars lebte nach 1928 einige Zeit in der Pfarrei Šķilbēni.

Der Brüderfriedhof im Bezirk Viļaka ist die Ruhestätte von 45 Soldaten, die 1920 bei der Verteidigung Lettlands gegen die Bolschewiki ihr Leben ließen. Am 9. Januar begannen die Angriffe in Nordlatgale, und trotz der schwierigen Wetterbedingungen zu dieser Zeit wurde Viļaka am selben Tag befreit.

Während der Kämpfe um die Befreiung Latgales in der Region Viļaka kämpften estnische Soldaten Seite an Seite mit lettischen Armeeangehörigen und Partisanen gegen die Rote Armee. Viele von ihnen ließen ihr Leben für ein freies Lettland.

Bahnhof Gulbene

Der Bahnhof von Gulbene liegt inmitten der Stadt. 1916-1917 während des Ersten Weltkrieges wurde die bisherige Schmalspurbahnstrecke nach Plaviņas auf eine Spurbreite von 1524 mm umgebaut, um einen Direktanschluss an die Hauptstrecke Riga-Daugavpils zu schaffen. Außerdem wurde eine Strecke nach Ieriķi und Sita gebaut, was die Verbindung nach Pytalowo herstellte. Gulbene wurde so zu einem Eisenbahnknotenpunkt. Das heutige Bahnhofsgebäude, entworfen vom Architekten P. Feders, entstand 1926. Während des Unabhängigkeitskrieges konnte das 1. (4.) Infanterieregiment Valmiera hier am 31. Mai 1919 bei der Befreiung von Gulbene von den Bolschewiken eine beträchtliche Anzahl an Kriegstrophäen in ihre Gewalt bringen. Am 14. Juni 1941 wurden von hier aus sowohl Zivilisten als auch Offiziere der lettischen Armee, die im Sommerlager Litene arretiert worden waren, verschleppt. Im Frühjahr 1944 wurde der Bahnhof als wichtiger Eisenbahnknotenpunkt bombardiert und nach dem Krieg in seinem ursprünglichen Aussehen wiederhergestellt. 2018 wurde hier ein interaktives Bildungszentrum unter dem Motto „Eisenbahn und Dampf“ eröffnet. Neben dem Bahnhof befindet sich die Gulbenes-Alūksnes Bānītis GmbH, die interaktive Workshops und Ausflüge anbietet. Das Bahnhofsgebäude und der Bahnsteig sowie eine Gedenktafel und ein Denkmal für die Deportierten (Bildhauer I. Ranka) können besichtigt werden.

Gedenkfeier und Flaggentag der Schlacht von Skrunda

Das Skrunda-Schlachtdenkmal befindet sich im Zentrum von Skrunda, im Oskaras-Kalpak-Park in der Nähe des Skrunda-Kulturhauses, an der Kreuzung der Kuldīgas- und Liepājas-Straße. Im Jahr 2005 wurde am Denkmal ein Stein aufgestellt, der an die Schlacht vom 29. Januar 1919 erinnert, als das von Oskars Kalpaks befehligte Bataillon zusammen mit den deutschen und russischen Einheiten der Landeswehr Skrunda von den Bolschewiken befreite. Die Tradition des Flaggentags wird seit 2004 beibehalten und erinnert an die erste von den Bolschewiken befreite Stadt und ihre Befreier, die am 29. Januar 1919 die lettische Flagge an der Kirche von Skrunda hissten.

In den ersten Monaten des Unabhängigkeitskrieges verlor die lettische Provisorische Regierung unter dem Druck der Bolschewiki rasch an Territorium. Am 22. Januar 1919 nahmen die Bolschewiken Skrunda ein. Eine Woche später, in den frühen Morgenstunden des 29. Januar, begann die Offensive zur Rückeroberung von Skrunda. Das lettische Separatbataillon unter Oberstleutnant Oskars Kalpaks sollte entlang der Landstraße von Rudbāržu nach Skrunda angreifen und die Bolschewiken aus Skrunda vertreiben. Danach sollte ein Flankenangriff der deutschen Einheiten folgen, um den vorrückenden Feind zu vernichten, während die russische Kompanie zwischen den lettischen und deutschen Einheiten angreifen und die Kirche von Skrunda als Orientierungspunkt nutzen sollte. Der Angriff wurde auch von einer deutschen Artilleriebatterie unterstützt. Am Tag des Angriffs herrschten 15 Grad Frost, die Sonne schien hell, die Kalpaks mussten ein freies Feld überqueren, und die Bolschewiken suchten Schutz in den Steingebäuden des Gutshofs. Die Bolschewiken eröffneten das Feuer, als die Kette der Angreifer noch etwa 300 Meter entfernt war, es kam zu einem Feuergefecht in beide Richtungen, und die Soldaten unter dem Kommando von Oskars Kalpaks rückten in einem schnellen Vormarsch vor und zwangen den Feind, das Feuer einzustellen und sich über die Venta zurückzuziehen. Nach etwa 3 Stunden Kampf wurde Skrunda gegen 9 Uhr morgens eingenommen, wobei das lettische Separatistenbataillon nur 2 Verwundete hatte.

Die Schlacht von Skrunda war für die Moral der bewaffneten Spek-Soldaten der lettischen Provisorischen Regierung von großer Bedeutung, da sie den ersten bedeutenden Sieg in den Kämpfen gegen die Bolschewiki darstellte. Außerdem bewies der Kommandant selbst, Oskars Kalpaks, in dieser Schlacht besonderen Mut und ermutigte die Soldaten durch sein Beispiel, keine Angst zu haben.

Jaunmuiža und das 1. lettische Separatbataillon

Heutzutage ist Jaunmuiža, früher Jaunāmuiža, ein bewohnter Ort in der Gemeinde Kuldīga und liegt an der Straße Skrunda - Ezere, 7 Kilometer. Die Siedlung wurde an der Stelle des ehemaligen Halbguts Jaunā (Neuhof) gegründet.

Am 3. März 1919 kam es zu einer heftigen Schlacht um diesen Ort zwischen Einheiten des 1. lettischen Separatbataillons unter Oberst Oskars Kalpaks und Einheiten des 2. sowjetischen lettischen Schützenregiments.

Am 3. März 1919 begann die Operation Tauwetter, die Befreiung Kurlands, bei der das VI. Reservekorps des deutschen Heeres mit der Landeswehr und seinem 1. lettischen Bataillon eine Offensive auf der ganzen Front startete, um die bolschewistischen Einheiten nach Lielupe zurückzudrängen. Am frühen Morgen des 3. März überquerten Einheiten des 1. lettischen Separatbataillons - die Cēsis-Kompanie, die Studentenkompanie und die Kavalleriedivision -, verstärkt durch die Artilleriebatterie des deutschen Hauptmanns Müller, den Venta bei Lėnai und griffen das Gut Jaunai an, das durch das 2. Bataillon des 2. sowjetischen lettischen Schützenregiments verteidigt wurde. Während des mehrstündigen Gefechts, bei dem nach und nach die Häuser in der Umgebung von Jaunā muiza besetzt wurden, erreichten die von Kalpaka befehligten Einheiten Jaunā muiza und unterbrachen die Landstraße Skrunda-Pampali, wodurch die Bewegung des Feindes unterbrochen und dieser nach Osten abgedrängt wurde. In Jaunāmuiža erhielt das Bataillon Schreibwaren und Munition als Trophäen. Das Bataillon bezog in den nahe gelegenen Häusern Stellung und verschanzte sich. Am 5. März begann der bolschewistische Gegenangriff, der am Abend gestoppt wurde. Am 6. März nahm das Bataillon den Angriff wieder auf, eroberte die Schule von Skrunda und rückte in Richtung des Gebiets Airite-Aizupji vor.

Herrenhaus Lēnu

Das Schloss befindet sich im Dorf Lēnu, am Fluss Venta. Das Schloss befindet sich derzeit in Privatbesitz und ist daher nur aus der Ferne zu sehen.

Das Herrenhaus diente dem 1. lettischen Separatbataillon von Ende Januar bis zum 3. März 1919 als Stützpunkt. Das lettische Separatbataillon musste die Umgebung des Herrenhauses Leni befreien, um den Fluss gegenüber von Jaunmuiža überqueren zu können.

Das Gut gehörte dem Baron Friedrich von Firks, dem auch die Güter Rudbāržzi und Sieksate gehörten. Das Herrenhaus wurde im 19. Jahrhundert erbaut. Für den Baron diente das Schloss Lēnu vor allem als Ort der Jagd und der Wochenenderholung.

Von 1927 bis 1937 war das Schloss eine Schule, und während der sowjetischen Besatzung diente es als Holzwerkstatt der Kolchose. Im Jahr 1965 wurde ein Gemeindezentrum eröffnet. Das Gebäudeensemble hat zahlreiche Veränderungen erfahren, und der Park ist nicht erhalten geblieben. Einige Nebengebäude sind erhalten geblieben.

Gedenkstätte für das 1. lettische Separatistenbataillon in Lėnai und Verlegungsort auf der Venta

Das Denkmal befindet sich in Lēņi, an einer Straßenkreuzung in der Nähe des Herrenhauses von Lēņi.

Das Denkmal wurde am 8. November 2007 eingeweiht. Es wurde von der Bildhauerin Maija Engele entworfen. Der Autor und Finanzier des Denkmals ist Jānis Blūms, dessen Vater, Oberleutnant Paulis Blūms, 1. Leutnant der 1. lettischen Kavallerie-Division, die Flussüberquerung am 3. März 1919 mit Hilfe von 10 Männern organisierte und leitete.

Jedes Jahr am 3. März versammeln sich hier junge Gardisten, Soldaten und andere interessierte Personen zu einer Gedenkveranstaltung zu Ehren des 1. lettischen Separatbataillons.

Römisch-katholische Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit in Lēni

Die Kirche befindet sich im Dorf Lēnu, Gemeinde Nīkrāce, Gemeinde Skrunda, an der Straße Skrunda - Embute.

In der Nähe der Kirche befindet sich der Fluss Venta, dessen Ufer im Februar 1919 von Soldaten des 1. lettischen Separatbataillons bewacht wurde. Da die Zahl der Soldaten des Bataillons eine durchgehende Frontlinie nicht zuließ, wurde die Front von Wachposten bewacht. Einer von ihnen befand sich auch am Ufer des Flusses in der Nähe der Kirche. Die Kirchtürme dienten der Überwachung der Umgebung und der anderen Seite des Flusses.

Schlacht in der Skrunda-Schule

Die Skrunda-Schule befindet sich in Pumpuri, bei km 3 der Straße Skrunda - Ezeres. Die Schule befindet sich in Privatbesitz und kann daher aus der Ferne besichtigt werden.

Im Januar und März 1919 kämpfte das 1. lettische Separatbataillon in der Nähe der Schule gegen Einheiten des 2. lettischen Gewehrregiments von Sowjetlettland.

Die Schlacht bei der Skrunda-Schule fand am 22. Januar 1919 statt. Angesichts der zurückweichenden bolschewistischen Übermacht positionierten sich deutsche und lettische Einheiten am Westufer des Venta, während sich die bolschewistischen Kräfte in Saldus zur Vorbereitung einer größeren Operation sammelten und gleichzeitig einen Teil ihrer Kräfte in Richtung Skrunda schickten. Um die Initiative zu ergreifen und zu versuchen, die bolschewistischen Kräfte stückweise zu besiegen, musste am 22. Januar die Cēsis-Kompanie des 1. lettischen Separatbataillons, verstärkt durch 15 Soldaten der Offizierskompanie und der deutschen Raden-Kompanie im Sektor Skrunda der Front, in Richtung Saldus angreifen. Die Schule von Skrunda war als Sammelplatz für beide Kompanien vorgesehen. In der Vorbereitungsphase des Angriffs wurden beide Kompanien jedoch von einem bolschewistischen Angriff überrascht, der die deutschen und lettischen Einheiten zum Rückzug nach Rudbārži zwang.

Das zweite Gefecht an der Skrunda-Schule fand am 6. März 1919 statt, als die Cēsis- und die Studentenkompanie des Bataillons unter dem Kommando von Oberst Oskars Kalpaks den Feind überraschten und die Skrunda-Schule einnahmen und weiter in Richtung Dutēni, Engurnieki und Airīte vorrückten.

Auf der Seite der Straße Skrunda-Ezeres, in der Nähe der Schule, wo die Straße den Fluss Klūga überquert, gibt es eine kleine, alte Steinbrücke aus dem späten 19. Jahrhundert mit zwei Halbbögen, durch die der Fluss fließt. Die Straße, die über die Brücke führt, wurde in der Vergangenheit genutzt, ist aber jetzt allmählich mit Gras überwuchert, da die angrenzende asphaltierte Straße und die Brücke jetzt genutzt werden. Von dieser Brücke aus bietet die Steinbrücke einen herrlichen Ausblick, der durch das felsige Flussbett und die mit dichten Bäumen bewachsenen Ufer bereichert wird. Das Gelände ist optisch sehr attraktiv und eignet sich für Rad- und Wanderwege.

Denkmal am Ort der ersten Schlacht der Cēsis-Kompanie

Gelegen in der Gemeinde Drabeši, bei Kilometer 79 der Autobahn Vidzeme.

Zu sehen ist ein aus Granit gefertigtes Denkmal, in das ein stilisiertes Diagramm der bolschewistischen Invasionsroute eingraviert ist.

Das Denkmal wurde am 28. Dezember 2018 enthüllt und geweiht. In der Gemeinde Drabeši verzögerte am 24. Dezember 1918 das Aufklärungsteam von Hauptmann Artūrs Jansons (1893–1941) mit schwerem Maschinengewehrfeuer den Vormarsch der Roten Armee von Cēsis nach Ieriķi. Es war das erste bewaffnete Zusammenstoß lettischer Truppen mit der Roten Armee Sowjetrusslands.

Zugehörige Geschichten

Befreiung Nordlatgales von den Bolschewiki

Am 1. Dezember 1918 marschierten Einheiten der Roten Armee, basierend auf den Roten Schützen, in Lettland ein. Um ihre Häuser, Familien und ihre Heimat zu schützen und dem Terror zu entkommen, griffen die Männer der Region Balvi zu den Waffen und flohen in die Wälder. So entstanden die ersten „grünen“ Gruppen. Im Frühjahr 1919, als die Mobilmachung ausgerufen wurde, lehnten viele Männer aus der Region Balvi den Kampf in der sowjetisch-lettischen Armee ab und schlossen sich den „grünen“ Gruppen an. Es bildeten sich die Gruppen von Balvi, Silakrogs, Rugāji, Teteru-Dūrupe und Liepna. Die Aktivitäten der „grünen“ Gruppen in der Region Balvi intensivierten sich im März 1919.

Über den Nationalpatrioten Oberleutnant Vili Gelbi

Das Schicksal von Oberstleutnant Vilis Gelbe (1890–1919) spiegelt die schwierige Situation bei der Bildung unseres Staates und unserer Armee sowie die Bewertung dieser Ereignisse wider.

Mit der Ausrufung des lettischen Staates am 18. November 1918 begann der Lettische Unabhängigkeitskrieg und der Aufbau der Streitkräfte. In den ersten Reihen der lettischen Freiwilligensoldaten stand der aus Kurland stammende Marineleutnant Vilis Gelbe.

Über den lettischen Unabhängigkeitskrieg und die Ereignisse von 1918 in Alūksne

Als 1918 deutsche Truppen in Alūksne einmarschierten, zogen sich die lettischen Schützenbataillone nach Sowjetrussland zurück. Anfang Dezember 1918 wurde ein deutsches Regime errichtet und Umstrukturierungen durchgeführt. Nach der Kapitulation Deutschlands kehrten die Bolschewiki nach Alūksne zurück und stellten ihre Macht wieder her. Finnische Freiwillige kämpften im Lettischen Unabhängigkeitskrieg auf Seiten der estnischen Armee. Am 21. Februar 1919 fanden in Alūksne, nahe dem Bahnhof, heftige Kämpfe zwischen den Bolschewiki und dem finnischen Freiwilligenregiment „Nordjungen“ statt.

Über den lettischen Unabhängigkeitskrieg und die Ereignisse von 1919 in Alūksne

Am 27. März 1919 begann das 1. Valmiera-Infanterieregiment zusammen mit den estnischen Gardebataillonen (kaitselit) von Tallinn (damals Rēvele) und Tērbatas sowie drei Panzerzügen die Befreiung Lettlands von den Bolschewiki am Ufer des Flusses Melnupe.

Anšlavs Eglītis' Erinnerungen an den Lettischen Unabhängigkeitskrieg und die Ereignisse von 1919 in Alūksne

Am 27. März 1919 begann das 1. Valmiera-Infanterieregiment zusammen mit den estnischen Gardebataillonen (kaitselit) von Tallinn (damals Rēvele) und Tērbatas sowie drei Panzerzügen die Befreiung Lettlands von den Bolschewiki am Ufer des Flusses Melnupe.

Schlacht des finnischen Freiwilligenregiments „Nordjungen“ in Beja

Am 23. Februar 1919 erreichte eine Aufklärungseinheit des finnischen Freiwilligenregiments „Jungen des Nordens“ in der Hoffnung auf zusätzliche Waffen und Munition die Schlucht der Beja-Schule, wo es zu einem Gefecht mit den Bolschewiki kam (Schlacht von Babecka). Zehn Soldaten des finnischen Regiments fielen in dieser Schlacht.

7. Aufstellung des Infanterieregiments Sigulda

Am 20. Juni 1919 begann auf Befehl des Kommandeurs der Nordlettischen Brigade, Oberst Jorģis Zemitāns, die Aufstellung des 7. Infanterieregiments Sigulda im Gut Naukšēni bei Rūjiena. Zunächst wurde aus dem Reservebataillon der Nordlettischen Brigade eine kleine Kampfgruppe von 22 Offizieren und 1.580 Soldaten gebildet, die zu Ehren ihres ersten Kommandeurs Oskars Danker den Namen „Danker-Division“ erhielt. Wenige Tage später wurde die Division dem 2. Bataillon des 3. Regiments Jelgava unterstellt und am 23. August durch die Hinzunahme einer Kompanie in das 7. Infanterieregiment Sigulda eingegliedert.

Fragment aus der Gründungsgeschichte der Nordlettischen Armee auf der Rūjiena-Seite

Die Nordlettische Armee war ein lettischer Militärverband während des Lettischen Unabhängigkeitskrieges. Sie wurde vom 3. Februar bis zum 31. März 1919 auf dem Gebiet Estlands und der von der estnischen Armee befreiten nördlichen Vidzeme-Region aufgestellt. Bis Juli 1919 unterstand die Brigade in logistischen und operativen Belangen dem Hauptquartier der estnischen Streitkräfte und dem Oberbefehlshaber der estnischen Armee. Anschließend wurde sie mit der Südlettischen Brigade zur Lettischen Armee zusammengelegt.

Anfang, Verlauf und Ende der Schlacht von Cēsis

Der Sieg in der Schlacht bei Cēsis sollte sich als Wendepunkt im lettischen und estnischen Kampf um die Unabhängigkeit ihres Landes erweisen. Er beendete die Pläne der Regierung von Andrievs Niedra und des deutschen Generals Rüdiger von der Goltz zur Eroberung des Baltikums. Stattdessen nahm die lettische Provisorische Regierung unter Kārlis Ulmanis ihre Tätigkeit in Liepāja wieder auf.

Das 1. Lettische Separate Bataillon überquerte die Venta am 3. März 1919.

Eine der größten Herausforderungen für die Einheiten des 1. lettischen Separatbataillons bestand darin, den zugefrorenen Fluss Venta zu überqueren und eine Straße über ihn zu bauen.

Erinnerungen von Hauptmann Aleksandar Leving an eine Aufklärungsexpedition über Venta nahe Lenas

Im Februar 1919 fanden auf beiden Seiten des Venta-Flusses Aufklärungsaktionen statt. Hauptmann Alexander Loeving, Chef der Kavalleriedivision, war einer der Befehlshaber der Aufklärungsangriffe.

Schlacht an der Skrunda-Schule am 22. Januar 1919

Erinnerungen von Oberleutnant Jānis Ķīselis an die Kämpfe in der Skrunda-Schule am 22. Januar 1919

Aus Ádolfs Ers' Buch „Vidzeme im Kampf um die Freiheit“ über die Reise der Flüchtlinge in Valka

Seit der Zeit der Flüchtlinge spielte Valka eine wichtigere Rolle als andere Städte in Vidzeme, da hier die politisch aktive Zeitung „Līdums“ ihren Sitz hatte, in der die geistigen und politischen Waffen Lettlands geschmiedet wurden. Zudem war Valka ein Verkehrsknotenpunkt, an dem Wege aus drei Teilen Lettlands zusammenliefen: aus Riga, Alūksne und Mozekile sowie aus Estland und Russland. Die Stadt unterhielt Verbindungen zu Flüchtlingen aus allen Regionen – aus Tartu, Pliska, Moskau und St. Petersburg. Hier befand sich ein großes Flüchtlingslager.

Wie lettische Regierungsbeamte die bolschewistischen Anhänger von Pampali täuschten

Der ehemalige Schulleiter der Pampāļi-Schule (bis 1959), Alfrēds Brūns, hat persönlich ein beeindruckendes Buch über die Geschichte der Schule und die damit verbundenen historischen Ereignisse verfasst, das mit authentischen Fotografien illustriert ist. Darin beschreibt er die Ereignisse des Unabhängigkeitskrieges in Pampāļi und geht detailliert auf die Beteiligung lettischer Staatsmänner, bolschewistischer Anhänger, die Aktionen der deutschen Wehrmacht usw. ein.