Aus Ádolfs Ers' Buch „Vidzeme im Kampf um die Freiheit“ über die Reise der Flüchtlinge in Valka

Seit der Zeit der Flüchtlinge spielte Valka eine wichtigere Rolle als andere Städte in Vidzeme, da hier die politisch aktive Zeitung „Līdums“ ihren Sitz hatte, in der die geistigen und politischen Waffen Lettlands geschmiedet wurden. Zudem war Valka ein Verkehrsknotenpunkt, an dem Wege aus drei Teilen Lettlands zusammenliefen: aus Riga, Alūksne und Mozekile sowie aus Estland und Russland. Die Stadt unterhielt Verbindungen zu Flüchtlingen aus allen Regionen – aus Tartu, Pliska, Moskau und St. Petersburg. Hier befand sich ein großes Flüchtlingslager.

Die Menschen retten die Lebenskraft

Seite 18

In den finsteren Zeiten, als die deutschen Besatzer zwischen Jelgava und Riga und in der Nähe der Düna Halt machten und ganz Vidzeme ein Flüchtlingslager war, entstand unter den führenden Intellektuellen des Landes eine Gruppe, die beschloss, an Lettlands Nordgrenze Stellung zu beziehen und dafür zu sorgen, dass das lettische Volk nicht im riesigen Meer Russlands unterging.

Nordlettland mit Valka und Valmiera wurde zu einem Hochwasserschutzwall für Flüchtlinge.

Seite 19

Die größten lettischen Wirtschaftsorganisationen – der Lettische Landwirtschaftliche Zentralverband und „Konzums“ – evakuierten Riga, als sich die Front in der Nähe von Riga verstärkte, reisten aber nicht nach Russland und ließen sich in Valka nieder.

Das Netzwerk der Flüchtlingskomitees erstreckte sich über ganz Vidzeme und Latgale und reichte bis nach Russland, wohin bereits viele Flüchtlinge geflohen waren. Die Flüchtlingskomitees boten den heimatlosen Menschen einen sicheren Zufluchtsort. Hier konnten Verwandte und Nachbarn, die durch die überstürzte Flucht aus ihrer Heimat in Städten und Dörfern verstreut waren, miteinander kommunizieren und sich treffen. Kommunikationsstellen und Zeitungen brachten die Getrennten wieder zusammen. In den Flüchtlingskomitees wurde Lettisch gesprochen, die einzige Sprache vieler. Sie unterhielten lettische Schulen und stellten Kleidung und Lebensmittel bereit. Auch ein umfangreiches soziales Leben fand hier statt: Die Menschen wurden zu einer Gemeinschaft vereint und politische Ideen entwickelt. Die staubigen Karren von den Autobahnen Vidzemes, denen es an Brot mangelte, hielten vor den Türen der Komitees. Auch Obdachlose wurden versorgt. Die Komitees kümmerten sich um alle Bedürfnisse der Flüchtlinge. Während ihres Aufenthalts im Ausland leisteten sie den aus ihrer Heimat vertriebenen Asylsuchenden große moralische und materielle Unterstützung. Die Mittel für diese Arbeit wurden von der Öffentlichkeit in Form von Spenden und von der Regierung bereitgestellt.

Während der Flüchtlingszeit entwickelten sich Valkas und Valmiera zu spirituellen und wirtschaftlichen Zentren Lettlands. Zeitungen boten den Letten, die sich in Vidzeme versammelt hatten und über Russland verstreut waren, spirituelle Unterstützung.

Seite 20

Die größte Bedeutung kam in dieser Zeit der Zeitung „Līdums“ zu, die zusammen mit der Zentralgesellschaft und „Konzums“ von Riga nach Valka umzog. „Līdums“ vertrat eine nationalpatriotische Idee, die von der Mehrheit der lettischen Intelligenz geteilt wurde. Anfangs erwähnte die Zeitung Lettland als autonomen Teil Russlands, sprach sich später aber für ein unabhängiges Lettland aus. Die Zentralgesellschaft der Großen Bauernorganisation und „Konzums“ waren bereit, alle möglichen Opfer für den Erhalt der lettischen materiellen und geistigen Kultur sowie für die Stärkung und Verwirklichung nationaler Ideen zu bringen. Ihre führenden Persönlichkeiten verstanden das Schicksal und die Bedürfnisse der Letten. Zu ihnen gehörten unter anderem K. Ulmanis, V. Skubiņš, P. Siecenieks, E. Bauers, V. Siliņš, Ed. Laursons und J. Blumbergs, führende Persönlichkeiten und Mitarbeiter dieser Organisationen. Fast die gesamte nationale Intelligenz, die Riga verlassen hatte, versammelte sich um „Līduma“, die Liste ihrer Mitwirkenden umfasste die Namen aller lettischen Schriftsteller, Dichter, Künstler, Publizisten, Agronomen, Wissenschaftler und Politiker dieser Zeit; es waren J. Akuraters, A. Austriņš, E. Bauers, J. Ezeriņš, E. Frievalds, V. Gulbis, J. Janševskis, Alfr. Kalniņš, A. Ķeniņš, K. Krūza, A. Kroders, J. Lapiņš, L. Laicens, Z. Meierovics, V. Plūdons, P. Rozītis, V. Siliņš, K. Skalbe, V. Skubiņš, K. Ulmanis, Ed. Virza, E. Vulfs usw. Die Zeitung wurde vom Herausgeber Oto Nonācs geleitet. Als erfahrener Journalist, lettischer Patriot und weitsichtiger Politiker verstand er es, die Gedanken der führenden Persönlichkeiten der lettischen materiellen Kultur zu interpretieren und eine Harmonie zwischen ihnen und den Ideologen der spirituellen Kultur herzustellen.

Seite 21

Deshalb herrschte stets beste Harmonie zwischen den Herausgebern von „Līdums“, die zugleich die führenden Köpfe der Zentralgesellschaft und von „Konzums“ waren, und den Mitarbeitern. „Līdums“ konnte unbesorgt über die Themen sprechen, die den Letten am Herzen lagen, und erlangte als einzige damals in Lettland weit verbreitete Zeitung eine führende Rolle.

Seite 22.

Die Bedeutung Valkas in dieser Zeit wird bei der Betrachtung der Entstehung Lettlands stets im Gedächtnis bleiben. Nicht nur die Intellektuellen aus Riga, sondern auch die einheimische Bevölkerung beteiligte sich an der Umsetzung wichtiger nationaler Ideen. Nordlettland war bereits zuvor auf den patriotischen Kampf vorbereitet worden, als in den Grenzgebieten, insbesondere in Valka, ein Wettstreit zwischen Esten und Letten um die nationale Vorherrschaft im kulturellen und wirtschaftlichen Bereich tobte. Dreißig Jahre lang wurde hier in Vereinen kulturelle Arbeit geleistet, der Kampf gegen den „Deutschismus der Weiden“ geführt und das wirtschaftliche Gleichgewicht zwischen Letten und Esten gewahrt. Valka erlebte um 1905 eine besonders aktive Phase im öffentlichen Leben, als die Frauenhilfsorganisation gegründet und die Valkaer Zeitung „Kāvi“ herausgegeben wurde.

Während des Krieges stieg die Einwohnerzahl von Valka aufgrund des Flüchtlingszustroms von 18.000 auf 30.000. Einst beherbergte Valka das Cimze-Seminar, das auch das spirituelle Leben der dortigen Letten prägte.

Zu Beginn des Krieges war Valka bereits eine starke kulturelle Hochburg im Norden Lettlands.

Seite 23

Durch die Flüchtlingswelle wurde es zum Hauptzentrum ganz Lettlands, von dem aus sich lettisches patriotisches Gedankengut in ganz Vidzeme, Kurzeme und auch Latgale ausbreitete.

Seit der Zeit der Flüchtlinge spielte Valka eine wichtigere Rolle als andere Städte in Vidzeme, da hier die politisch aktive Zeitung „Līdums“ ihren Sitz hatte, in der die geistigen und politischen Waffen Lettlands geschmiedet wurden. Zudem war Valka ein Verkehrsknotenpunkt, an dem Wege aus drei Teilen Lettlands zusammenliefen: aus Riga, Alūksne und Mozekile sowie aus Estland und Russland. Die Stadt unterhielt Verbindungen zu Flüchtlingen aus allen Regionen – aus Tartu, Pliska, Moskau und St. Petersburg. Hier befand sich ein großes Flüchtlingslager.

Das Flüchtlingskomitee Valka versorgte täglich etwa 600 Menschen mit Essen, stellte anfangs ununterbrochen Flüchtlingsausweise aus, organisierte die Kommunikation zwischen den Angehörigen der Flüchtlinge, richtete Wohnungen ein, kümmerte sich um die Sauna, richtete einen Lesesaal, ein medizinisches Zentrum, ein Arbeitsamt usw. ein. Das Flüchtlingskomitee wurde von der Hilfsorganisation gegründet und später dem Zentralkomitee unterstellt.

Die Not der Flüchtlinge war jedoch so groß und weit verbreitet, dass es unmöglich war, allen zu helfen. Viele Flüchtlingsfamilien lebten im ersten Jahr bis zum Spätherbst in Zelten und Karren in den Wäldern, ohne jegliche Unterstützung zu erhalten. Manche hielten es für unter ihrer Würde, um Hilfe zu bitten.

Seite 24

Mit den Flüchtlingen kamen große Rinderherden. Die Requisitionskommissionen kauften sie für den Bedarf der Truppen, doch es gab so viele Rinder, dass selbst die Kommissionen sie nicht alle abnehmen konnten. Die Wälder und die Felder am Wegesrand waren voller hungriger Kühe, da die Felder nicht alle Tiere ernähren konnten und das Gras nach dem Abfressen und Zertreten nicht mehr nachwachsen konnte.

Leben in Valka

Seite 26

Obwohl Valka vor der Revolution bereits zum wichtigsten Zentrum des unbesetzten Teils Lettlands, Vidzeme und teilweise Latgale geworden war, verlief das Leben hier relativ ruhig und gemächlich, mit einem Hauch der Kriegswirren im Hinterland, selbst in Friedenszeiten. Das Dröhnen der Kanonen zwischen Riga und Jelgava und entlang der Düna hallte wie ferne Donnerschläge bis zu den Wäldern von Seda an der estnischen Grenze wider. Die Stadt kannte den Krieg nur durch dieses ferne Dröhnen und die Zeitungen. Der Flüchtlingsstrom war bereits abgeebbt, die Menschen waren in Notunterkünften untergebracht und hatten Arbeit gefunden, Komitees kümmerten sich um sie.

Der Apotheker braute Medizin wie schon seit zwanzig Jahren, der schlanke Schornstein der Flachsfabrik qualmte wie eine gemütliche Zigarre, und im Gästehaus konnte man zu Mittag essen. Die Hilfsorganisation hatte aus den Flüchtlingen einen Chor und ein Orchester gebildet und Oratorien in der Kirche von Lugaži aufgeführt, und Schauspieler, die nach Valkas geflohen waren, gaben Vorstellungen im Gästehaus.

Seite 27

Nur die Schaufenster und Regale der Läden waren leer, und alle kauften ihre Lebensmittel bei Bauern auf dem lettischen Marktplatz Lugaži oder in der russischen Kirche, wo an Markttagen Estnisch die vorherrschende Sprache war. Doch es gab noch Brot für alle. Jeden Abend drehten zwei Männer in der Kungu-Straße die Druckmaschine, und Zeitungsseiten mit der Schlagzeile „Līdums“ fielen aus der Maschine. Die Arbeit in der Redaktion ging wie gewohnt weiter, verbunden mit dem Leben der Armen in der Stadt, aber auch mit der angespannten Beobachtung der Kriegsfront, der Notlage der Flüchtlinge und der lettischen Schützen. Die Zeitung trug diese Aufmerksamkeit und die damit verbundenen Ahnungen über das Schicksal des lettischen Volkes und des Landes in Flüchtlingslager in Lettland und Russland, in Häuser, Unterstände und Archive. Die Ahnungen reiften auf Kongressen und Versammlungen und wurden zu Gedanken und Willenskraft.

Diese Kongresse waren die ersten, noch zögerlichen, aber heldenhaften Boten des lettischen Staates. Die „Līdums“ überbrachten die Beschlüsse der Kongresse dem Volk.

Die Redakteure der Zeitung saßen alle um einen Tisch in einem Haus an der Ecke der Kalēju-Straße und bereiteten ihre Manuskripte vor. Damit formten sie auch den lettischen Staat: Die Mehrheit der Bevölkerung akzeptierte die hegte Idee der Unabhängigkeit. Die Schicht der bewussten Nationalisten wuchs.

Seite 28

Die Redakteure arbeiteten den ganzen Tag in der Redaktion, die Chefredakteur O. Nonācs nicht verließ und sich durch seine Brille auf die Manuskripte konzentrierte. Am Morgen informierte er die anderen Redakteure über die gestrigen Beschlüsse der Verlegersitzung zu Flüchtlingsangelegenheiten, der Ausrichtung der Zeitung und den Schützen. Anschließend mussten die Redakteure Telegramme übersetzen und Lokalnachrichten zusammenstellen. Redakteur O. Nonācs schrieb die Einleitung für den nächsten Tag. In der Redaktion war er hauptsächlich für die Einleitung zuständig; nur K. Skalbe versuchte sich gelegentlich an dieser Aufgabe. Später stieß der junge, begabte Journalist Edm. Freivalds, der aus St. Petersburg gekommen war, zu ihm. Als sich auch Antons Austriņš in die Redaktion setzte, meinte er, die Zeitung solle ein bedeutendes literarisches Werk veröffentlichen, zumindest aus der klassischen Literatur; er erwähnte Cervantes’ Don Quijote. Der Redakteur stimmte zu. Ich wurde der Übersetzer von Don Quijote. Ich musste auch einen Frontbericht Korrektur lesen und verfassen. Auf der Karte markierte ich mit Fähnchen den vorrückenden, durchbrochenen oder zurückgezogenen Frontabschnitt. Anhand der Fähnchen konnte man erkennen, wie sich die Front in den nächsten Tagen entwickeln würde: Wenn der „Sack“ irgendwo gebogen war, würden die Flügel mit Sicherheit zurückweichen. Auch die Vorhersagen trafen ein. Lokale Korrespondenten und Mitarbeiter kamen mit ihren Artikeln in die Redaktion. Es waren nicht viele. Der Kommissionssekretär brachte Erklärungen zu den Problemen der Kriegszeit, der Lehrer philosophische Artikel, der Student, der inzwischen Anwalt geworden war, juristische Abhandlungen, der Stadtschreiber die neuesten Beschlüsse des Stadtrats und Neuigkeiten vom Markt, aber der arme Mann Mednis schrieb über die unerträglichen Landstraßen.

Seite 29

Eines Nachts überflog ein deutscher Zeppelin Valka, beladen mit einer Eisenbahnbombe, doch keine der Bomben traf ihr Ziel. Eine stürzte in den Hof eines Hauses und tötete zwei Frauen – Mutter und Tochter. Panik herrschte die ganze Nacht und den nächsten Tag über in der Stadt. Die Stadt mit all ihren Häusern wäre wohl geflohen, doch die Unmöglichkeit hielt alle zurück, und das Leben ging friedlich weiter, als gäbe es keine Gefahr mehr im Rücken. Die Leser wussten, was sich in den Leitartikeln der Zeitung verbarg. Es waren Gedanken über Lettland.

Kurz darauf trafen Maler von der Front ein: Strunke, Ubāns und Tone; Suta kam aus Russland. Sie waren Soldaten, damals vielleicht eher Soldaten als Maler; Suta brachte den Kubismus aus Moskau mit. Er war neu und beispiellos, und die Stadt sprach darüber, als Suta einen Vortrag in der Lettischen Gesellschaft hielt.

Einst kam ein hagerer, korpulenter Offizier aus St. Petersburg in die Redaktion und brachte wichtige Neuigkeiten. Er sprach langsam und nachdenklich, wirkte eher wie ein Aristokrat als ein Bauer. Ihm fehlte die lettische Aufrichtigkeit und Schlichtheit. Er war kein gewöhnlicher Mensch. Der Redakteur nahm ihn mit in seine Wohnung. Als er wieder herauskam, schüttelte der Offizier jedem die Hand und ging.

„Meierovics“, erklärte der Redakteur, „aus St. Petersburg, im Bereich Flüchtlingsangelegenheiten tätig.“

„Eine große Ähnlichkeit, aber auch ein Unterschied zum rustikalen Ulmanis. Eine gewisse Persönlichkeit“, fügte Austriņš hinzu.

„Das eine ist die Stadt, das andere das Land“, sagte ein Mitglied der Redaktion.

Seite 30

Hin und wieder kam auch der Agronom Kārlis Ulmanis mit Artikeln in die Redaktion, die sich mit der Rettung der Bevölkerung vor dem Aussterben in Russland, der Unterstützung von Flüchtlingen und der politischen Organisation befassten. Neben den längeren Artikeln brachte er auch kurze Notizen zur Säuberung der lettischen Sprache von Germanismen und Russizismen mit. Aus den von ihm entworfenen neuen Wörtern entstand beispielsweise das Wort „Umschlag“ anstelle von „Konverta“. Vielleicht auch noch andere, ich erinnere mich nicht. Er ermutigte die Autoren, über zeitgenössische Ereignisse zu schreiben. Zeitgenössische Ereignisse jener Zeit finden erst jetzt Eingang in die Literatur, da sie damals zu nah erschienen, um in künstlerische Bilder gefasst zu werden.

Als ein Neuzugang die Redaktion betrat, schien ein wärmerer Wind aufgekommen zu sein. Danach kehrte alles wieder zum Normalzustand zurück.

Die Menschen in Valka trafen sich, um sich auszutauschen, zu reden und Neues zu erfahren. Die Redaktion und ihre Angehörigen fuhren samstagabends zum Gutsherrn Jānis Pavlovičs nach Ruķeļi. Er wohnte ein paar Kilometer außerhalb der Stadt, inmitten ausgedehnter Kohlfelder und Apfelbäume. Skalbe bereicherte diese Abende mit politischen Diskussionen, Austriņš mit Liedern, die man durch die Mauer hindurch hören konnte.

Seite 31

Auch der heutige Premierminister Kārlis Ulmanis war einmal hier. Damals herrschte noch keine Vorstellung davon, wie Lettland gestaltet werden sollte, ob es Autonomie oder Unabhängigkeit erlangen würde, doch es gab bereits lange Diskussionen über das lettische Geld, die Bedeutung der Eisenbahn im lettischen Haushalt, die Agrarreform und die Aufteilung der Güter – mit oder ohne Entschädigung.

Zwei Tage später strömten die Einwohner von Valka und die Nachbarn in den Saal der Valka-Sparkasse. Dort hielt Ulmanis einen Vortrag über seine Erfahrungen in Amerika. Der Vortrag enthüllte in Lettland beispiellose Dinge: amerikanische Gewohnheiten, Arbeitsweisen und eine große Hingabe an die Arbeit, für die Arbeit Selbstzweck, ja fast heilig ist. Der Redner wechselte zwischen Humor und Ernsthaftigkeit; er konnte nicht stillstehen und ging während des Sprechens umher.

Kurz nachdem die Revolution den Weg für freie Organisation geebnet hatte, fand im selben Raum eine wichtige Versammlung statt, an der etwa 200 Delegierte aus 17 Orten teilnahmen. Es war die Gründungsversammlung des Lettischen Bauernverbandes. Den Vorsitz führte Kārlis Ulmanis. Es handelte sich um die erste derart umfassende Organisation lettischer Bauern in der Geschichte des lettischen Volkes. Der Verband zählte bereits 1.500 Mitglieder. Die Versammlung fand am 29. April 1917 statt. Die neue Organisation unter der Führung von K. Ulmanis wurde zum wichtigsten Organisator des lettischen Staates und später auch zum führenden Akteur in wichtigen Staatsangelegenheiten.

Schon zuvor war ein Wandel spürbar. Und tatsächlich standen neue, wichtige Ereignisse bevor, doch niemand ahnte deren Ausgang.

Seite 32

Das Grollen der Revolution begann auf den Schlachtfeldern. Hinter der Front, auch in Riga, fanden Kongresse und Versammlungen statt, in denen Resolutionen verabschiedet wurden; einige proklamierten Frieden bis zum endgültigen Sieg, andere – Frieden ohne Annexionen und Beiträge.

Valka machte sich noch keine Sorgen. Die Arbeit der Zeitung lief wie gewohnt. Der Stadtschreiber brachte einen Bericht über die Stadtratssitzung in die Redaktion. Der Besitzer von Ruķeļi brachte einen Artikel mit guten politischen Ideen. Er hatte den Agronomen Ulmanis getroffen, der gute Nachrichten aus Riga erhalten hatte: Dort seien Verordnungen zur Beendigung der Requisitionen erlassen worden. Doch dann kam ein Schütze von der Rigaer Front in die Redaktion. Er war überzeugt, dass an der Front etwas nicht stimmte. Die Soldaten zeigten ihren Offizieren keinen Respekt, die Disziplin bröckelte. Die Soldaten sprachen vom Verrat ihrer Offiziere, verbrüderten sich aber selbst mit den Deutschen. Es gab auch Agitatoren in den lettischen Regimentern, die forderten, die Bourgeoisie auszulöschen und Arbeiter und Soldaten durch die Wahl von Räten an die Macht zu bringen.

„Wir müssen uns auf ernste Dinge vorbereiten, irgendetwas wird passieren“, sagte der Bogenschütze.

„Auch die Bauern werden einen Namen bekommen“, dachte der Redakteur still und blickte durch seine Brille aus dem Fenster, wo der Februarschnee auf dem Dach glitzerte.

Etwas Wichtiges braute sich zusammen. Neben der nationalen Schicht entstand eine weitere. Sie kannte das Wort „Volk“ nicht und nur zwei Begriffe: Bourgeoisie und Proletariat.

Seite 33

Es kündigte einen Streit, ja sogar einen blutigen Kampf, zwischen zwei Ebenen an: der nationalen und der internationalen.

Es war beim Tragen nicht zu bemerken. Der Telegraf wusste vermutlich nichts von den zwei Lagen.

„Alles ist in Ordnung“, berichtete er von der Front und aus dem Leben.

Doch schon bald wurde Valka, wie von einer Zeppelinbombe getroffen, von der Nachricht der Abdankung des Zaren erschüttert. Die Menschenmengen jubelten: „Svaboooda, Freiheit! Prrrāvilno, Recht!“

Als der Redakteur das Telegramm über Nikolais Rücktritt aufriss, begann draußen vor dem Fenster Märzschnee auf dem Dach zu fallen. Der Redakteur hatte jetzt keine Zeit mehr, ihn zu sehen.

„Das war’s“, sagte er und reichte dem Übersetzer das Telegramm: „Jetzt geh weg.“

Freude spiegelte sich in den Gesichtern aller Redakteure. Es bestand kein Zweifel, dass Russland ohne Zar zusammenbrechen würde. Aber Deutschland? Niemand zweifelte daran, dass Deutschland an der Westfront besiegt werden würde. Dann würde für die Letten die heilige Stunde kommen, auf die sie jahrhundertelang gewartet hatten, in der sie sagen könnten: „Nun ist Lettland frei!“

Seite 35

Der zweite große Kongress fand in Valka statt, ein Kongress öffentlicher Organisationen. Hier verkündete Miķelis Valters die Grundsätze des lettischen Staates und präsentierte konkrete Projekte wie die Lettische Saeima (das lettische Parlament) und die Finanzierung des Staates. Damals erschien dies vielen als ein gewagtes Unterfangen.

Diese Kongresse waren die ersten zweifelhaften, aber dennoch selbstbewussten Botschafter des lettischen Staates. Ihre Resolutionen fanden Anklang in der Bevölkerung, obwohl die Redner der bolschewistischen Kundgebungen diejenigen rügten, die den Namen Lettlands aussprachen, und ihre Informanten sie am Reden hinderten.

Im Tumult der Revolution

Seite 36

„Eine neue Ära ist angebrochen“, begann der erste Redner seine Rede im Saal der Union Society: „Wir Letten werden nun in der Lage sein, unsere eigene lokale Regierung und Kultur nach unseren eigenen Vorstellungen und Ratschlägen zu gestalten, ohne auf die Vorstellungen und Ratschläge anderer hören zu müssen…“

Das Publikum applaudierte, doch einer pfiff. Es war keine Frühlingsdrossel, sondern ein junger Mann mit einem ironischen Lächeln. Er wartete nicht, bis der erste Redner geendet hatte, sondern kletterte auf einen Stuhl und sagte, der Redner hauche ihm blauen Nebel in die Augen. Er solle nicht den Konterrevolutionären zuhören, sondern übermorgen zur großen Volksversammlung auf dem Lugaži-Platz kommen. Dort werde er die Wahrheit über die Ziele der Revolution und die aktuelle Lage erfahren.

Das Publikum schaute zu und fragte sich: Wer ist er?

„Iskolat“, flüsterte jemand ein seltsames, unhörbares Wort.

Die Stadt nähte rot-weiß-rote und blau-schwarz-weiße Fahnen, sogar die Feuerwehrleute und die Vereine entrollten ihre verstaubten Fahnen und begaben sich zum Marktplatz auf dem Hügel. Von dort aus war ein Festzug durch die Stadt zum Lugaži-Platz zu Ehren der Revolution geplant. Vor dem Marktplatz wehten bereits die roten Fahnen, mit denen die Soldaten gekommen waren. Ein Fahnenwald entstand, und jede Fahne hatte ihre Anhänger: die Vereinsfahnen für die Vereinsmitglieder, die lettische Fahne für die Valka-Letten, die estnische für die Esten, die roten Fahnen für die Soldaten und die Arbeiter der Flachsfabrik. Das Orchester der Feuerwehr marschierte vor dem Festzug und spielte den Burenmarsch.

Seite 37

Nach den roten Fahnen spielte ein privates Orchester abwechselnd die Marseillaise und den Radetzky-Marsch.

An jeder Straßenkreuzung wuchs der Zug immer weiter an: Neugierige schlossen sich an, die etwas sehen und hören wollten, irgendetwas erleben wollten, und solche, die ungeladen waren, freuten sich über den Sturz des Zaren. Der Zug ergoss sich auf den Lugaži-Platz und erschütterte die ganze Stadt. Die Reden begannen.

Jeder wollte seine Meinung sagen, aber nicht jeder schaffte es.

Als Erster betrat ein Vertreter der Lokalregierung das aus leeren Warenkisten bestehende Podium und sprach über die große Bedeutung dieses Feiertags. Einst sei ein Usurpator gestürzt worden, und die Freiheit stehe bevor, die Letten und Esten in ihren autonomen Ländern erlangen würden. Der Redner sprach ausführlich, ohne jedoch viel mehr zu sagen. Das war die Kernaussage seiner Rede.

Der Redner vom Vorabend, der versprochen hatte, die Wahrheit über die aktuelle Lage und die Ziele der Revolution zu enthüllen, betrat als Zweiter das Podium, nachdem der erste beklatscht und mit den Rufen „Richtig! Hurra!“ bedacht worden war.

Der nächste Redner war so jung, wahrscheinlich klang seine Rede deshalb so lustlos:

Seite 38

„Genossen! Schon damals, als ich im Gefängnis schmachtete“, begann er seine Rede, „organisierte sich das Proletariat, um gegen die Autokratie zu kämpfen. Genossen! Ihr Proletarier, ihr zum Beispiel, die ihr in Kellerwohnungen dahinvegetiert, ihr Massen von Arbeitern, die ihr von den Kapitalisten und Bourgeoisie ausgebeutet werdet, schärft euer Klassenbewusstsein und lasst uns die Konterrevolution bekämpfen, damit die Arbeiterklasse die einzige Klasse sei, die über dem Imperialismus und auf revolutionären Klassenfundamenten stehe. Es lebe die Arbeiterklasse! Nieder mit der Bourgeoisie! Es lebe die Revolution!“ „Prāvilno“, antwortete die Kundgebung mit einem „Hurra“, als ob er zum Bajonettangriff übergehen würde.

Dann betrat der Vertreter der örtlichen Gesellschaft die Bühne. Auch er war kein begnadeter Redner, aber bei diesem feierlichen Anlass musste er sprechen.

„Meine Herren und Damen. Die Revolution hat stattgefunden. Der Zar ist gestürzt, und mit Raspukhin ist die Autokratie beendet. Auch die Revolution ist vorbei. Nun ist es an der Zeit, sich der kreativen Arbeit zu widmen …“

„Das ist erst der Anfang!“, wurde er von einem Soldaten unterbrochen, der neben dem vorherigen Sprecher stand.

„Ja, der Kampf um Lettland beginnt“, fuhr der Redner fort und wurde allmählich enthusiastischer: „Es ist an der Zeit, dass die Letten sich von der Bevormundung befreien und auf eigenen Beinen stehen. Wir müssen zusammenstehen, um die Ideale zu erreichen, für die Kronvalds, Auseklis und Valdemārs bereits gekämpft haben. Wir müssen an ein Lettland denken, das den Letten gehört, aber nicht allen anderen …“

Seite 39

Es ertönten schrille Pfiffe, gefolgt von Rufen wie „Genug!“. Die Lärmmacher waren an verschiedenen Stellen positioniert. Sie hörten erst auf, als der Redner das Podium verlassen hatte. Dann ergriff der Vertreter von Iskolastrel das Wort.

Er sprach von einer Internationalität, die Weltfrieden und Brot für alle bringen würde. Auch er bestrafte die Kapitalisten und verfluchte die Konterrevolutionäre. Seine Rede endete ebenfalls mit Hurra-Rufen.

Als der Soldat – der Nationalist Rudainis – auf die Kiste kletterte, war die Luft bereits erfüllt von den Klängen der Internationale, die das Orchester nach der Rede des bolschewistischen Vertreters spielte.

Rudainis begann seine Rede mit den Worten: „Freie Bürger! Nationale Ziele…“, aber er konnte nicht weitermachen, weil jemand rief: „Nieder mit den Bürgern, es lebe der Arbeiter!“ und Leute in Soldatenmänteln sich in das Getümmel einmischten: „Genau! Provilno!“

„Lasst sie reden, lasst sie reden!“, riefen die Unterstützer der Bürger.

Dann brach ein solches Geschrei los, dass niemand mehr sprechen konnte. Das Geschrei ging in Schreie und Drohungen über. Fäuste wurden in die Luft gereckt. Aus Angst vor einer Schlägerei zerstreute sich das Publikum. Die Feuerwehrleute waren die Ersten, die ihre Fahne einrollten und gingen. Dasselbe geschah mit den anderen Fahnen; nur die rote blieb zurück. Doch dann war kein Publikum mehr da, außer Soldatenmänteln und einigen wenigen privaten Rufern und Pfeifern. Die Feier endete weniger ausgelassen, als sie begonnen hatte. Das private Orchester marschierte mit der Marseillaise ins Haus ein.

Seite 40

Die Gedanken des Volkes waren nicht länger einheitlich. Vertreter zweier Richtungen, der Nationalisten und der Internationalisten, jeder mit seinen eigenen Überzeugungen, durchstreiften die Straßen von Valka. Wenn sie sich begegneten, blickten sie einander tief in die Augen; sie wollten darin die Antwort auf die Frage lesen: Bist du nicht ein Feind? Bist du nicht ein Verräter an der Sache des Volkes?

Jeder hatte seine eigene Wahrheit. Der eine träumte von einer unmöglichen Völkerverbrüderung, der andere von der Brüderlichkeit und dem Fortbestand seines eigenen Volkes. Der eine wurde durch organisierte Jubelrufe und Pfiffe auf dem Lugaži-Platz unterstützt, der andere sprach von den stillen Gedanken des Volkes, die die schüchternen Bewohner der friedlichen Stadt für unangebracht hielten, mit Rufen und Pfiffen zu verteidigen, und gingen nach Hause, um auf ihre Stunde zu warten, die unweigerlich kommen würde.

Seite 41

Jeder hatte seine eigenen Begleiter.

Nach der Abdankung des Zaren begann eine Unruhe, die man Revolution nannte. Sie brachte die Truppen und die Front durcheinander.

Seite 42

Der Krieg war zu Ende, und die Zeit für Gespräche war gekommen. Kundgebung um Kundgebung folgte. Sie fanden auf Plätzen, in Gemeindehäusern und in Kirchen statt.

Nationale Organisationen, Zeitungen und Gemeinden wurden vom internationalen „Iskolat“ – dem Exekutivkomitee der Bolschewiki – liquidiert.

Die lettischen Regimenter bestanden nicht ausschließlich aus Bolschewiki. Sie gründeten den Nationalen Soldatenverband, dessen Führung mit der Revolution ebenfalls nach Valka kam und sich gegenüber dem Postamt mit ihrer Zeitung „Laika Vēstis“ niederließ. Diese Zeitung kämpfte tapfer gegen die kommunistische „Cīņu“ und die Iskolat „Brīvos Strēlnieku“, bis sie – wie auch „Līdums“ – verboten wurde. Die Leiter dieser Zeitung waren A. Plensners und A. Kroders.

Der nationalistische Soldat, der den Zerfall der Armee erkannte, kehrte ebenfalls nicht an die Front zurück, sondern blieb in Valka und schloss sich dem Nationalen Soldatenverband an. Dessen Ziel war es, die lettischen Soldaten zusammenzuhalten, ihre Flucht mit den Russen und Russland zu verhindern und sie als Streitmacht für die Errichtung des lettischen Staates einzusetzen. Der Nationale Soldatenverband war von Cēsis nach Valka umgezogen.

Seite 43

„Laika Vēstis“ vertrat eine bestimmte nationale Linie. Dies war den Fanatikern ein Dorn im Auge. „Laika Vēstis“ rief zum Beitritt zum Nationalen Soldatenverband und zur Verteidigung Lettlands unabhängig von Russland auf. Die Zeitung verfolgte im Wesentlichen denselben Geist wie „Līdumam“, nur mit einem militanteren Ton.

„Wohnungskrise“, sagte ein Einwohner von Valka.

Der Zustrom von Soldaten verlieh diesem Wort Nachdruck. Auch die Rede war von Wohnungsbeschlagnahmungen. Hauptquartiere und Räte beschlagnahmten Räumlichkeiten. Die Bewohner mussten enger zusammenrücken.

Der Redakteur war zufrieden, da er ein Zimmer in der Semināra-Straße erhalten hatte, dessen Decken so niedrig waren, dass der Dichter Antons Austriņš beim Betreten den Kopf senken musste, und dessen Fenster so niedrig waren, dass man die Stiefel der Passanten darin sehen konnte. Die größte Krise war die Wohnungsnot. Freitags trafen sich Schriftsteller, Künstler und ihre Freunde bei dem Redakteur, um neue Gedichte zu lesen und über politische Neuigkeiten zu diskutieren. Austriņš, ein Liebhaber alter lettischer Traditionen, nannte diese Abende „Freitagabende“. Hier lasen K. Skalbe, E. Virza, A. Austriņš, J. Akuraters, A. Plensners, A. Kroders, Pāvils Rozītis und andere aus ihren Werken, hier sah er die Maler Strunki, Toni, Ubāna und Stender, der Geige spielte, und die Konservatoriumsstudentin H. Kozlovska, die aus Pēterpils gekommen war, sang das unbekannte Lied aus Latgale. Hier konnte man auch die Cēsis-Bewohner J. Grīns, A. Bārds und die Terbatis-Bewohner V. Dambergs und Jūlija Roz sehen.

Seite 44

Schütze Rudainis wohnte bei einem alten Bekannten in dem kleinen Haus des Seminars. Dort lebte auch ein Molkereilehrer, der aus Kurzeme geflohen war und seinen Lebensunterhalt nun mit dem Abfüllen und Verkaufen von Zigaretten an den Kiosken der örtlichen Zeitungen verdiente. Am anderen Ende des Hauses wohnte ein Meister für diverse feine Eisenwaren – ein Mechaniker. Wenn Schriftsteller und Künstler zum Redaktionsmitglied kamen, konnte auch Rudainis anwesend sein. Er wunderte sich und fragte, ob sich unter ihnen ein einziger Anhänger von „Iskolat“ befand. Hier waren doch alle Verteidiger der lettischen Unabhängigkeit.

Rudainis fand hier Gewissheit und Klarheit für seine Überzeugungen. Er erkannte, dass nun alle Letten zusammenhalten mussten, denn die Zeit war gekommen, in der sie vereint sogar ihre Unabhängigkeit erlangen konnten.

Eines Abends, als er an der Johanneskirche vorbeiging, sah er Lichter in den Fenstern. Wie mochte wohl ein Gottesdienst in der bolschewistischen Ära ausgesehen haben? Er dachte darüber nach und ging hinein, um nachzusehen. Die Kirche war voll. Ein Internationalist stand auf der Kanzel und hielt, die Hände erhoben, wie einst Pastor Kupčs, eine Wahlkampfrede. Soldaten und einfache Soldaten saßen in den Kirchenbänken. Auch der Mittelgang war von Zuhörern bevölkert. Rudainis nahm beim Betreten der Kirche seinen Hut ab, wie es dort üblich war. Doch als er mitten in der Kirche stehen blieb, sah er, dass alle Hüte trugen, wie in einer Synagoge. Da fasste ihn jemand am Ellbogen.

Seite 45

"Genossen, setzt eure Hüte auf! Seid ihr nicht so bürgerlich, dass ihr keine Hüte tragt?"

Es klang wie der Spott von jemandem, der an jeder Straßenecke rief: „Sbobo-oo-da! Freiheit!“

Der Internationalist sprach über die Bourgeoisie und die Einheitsfront des Weltproletariats, die kurz vor der Gründung stand: „Sie leben sozusagen in Palästen, ihr aber in Kellerwohnungen. Sie schicken euch in die Schützengräben, um dort zu sterben, so wie eure Brüder sozusagen von Wilhelm II. dorthin geschickt wurden. Nieder mit dem Krieg! Lasst uns ihn beenden und unseren deutschen Brüdern über die Schützengräben hinweg die Hand reichen. Dann werden auch sie die Waffen strecken. Wir werden uns verbrüdern! Es lebe die Brüderlichkeit!“

„Pra-ra-rave!“ ertönte es aus der Kirche.

Nun, Genossen, werdet ihr sehen, dass sich das französische, englische und amerikanische Proletariat uns anschließen wird, die schwarzen Kolonialtruppen, die an der Westfront Blut vergießen, werden sich uns anschließen. Das Proletariat wird sozusagen einen Frieden für alle Zeiten schließen. Es wird ein Frieden sein, nach dem sich keine Nation mehr gegen Nation, Bruder gegen Bruder, Genosse gegen Genosse erhebt. Es wird keine Nationen mehr geben, es wird nur noch das Proletariat geben…

Rudainis verstand nicht, warum es nur ein Proletariat geben sollte, warum es kein Volk geben sollte, und er glaubte auch nicht, dass die Deutschen so liebevolle Brüder für die Russen sein könnten.

Seite 46

Kurz darauf sah Rudainis, als er an der Johanneskirche vorbeiging, eine weitere Szene: Eine Gruppe Bauern mit Bündeln und Kissen unter dem Arm betrat die Kirche in Begleitung von Soldaten. Die Bewohner berichteten, dass in der Kirche ein Konzentrationslager für die Bourgeoisie eingerichtet worden sei. Stammten diese Bauern etwa aus jenen Schlössern, von denen der bürgerliche Zerstörer kürzlich auf der Kanzel gesprochen hatte? In Valka gab es weder Schlösser noch Kellerwohnungen. Die Kirche war voller Bauern, Apotheker, Priester … Ein Priester und zwei Bauern aus Smiltenai wurden auf dem Weg nach Valka erschossen und am Rande des Grabes zurückgelassen.

Der Einwohner von Valka schüttelte stumm den Kopf: Was haben wir sonst noch nicht erlebt?

Nach seinem Besuch in der St.-Johannes-Kirche traf Rudainis seinen Freund Antons Austriņš, der Berichte und Gedichte aus der Redaktion korrigierte. Einen Augenblick später stürmte der Dichter E. Virza herein, legte seinen Schützenmantel ab und zog ein ungeschickt gefaltetes Stück Papier aus der Tasche.

„Hör dir an, was ich geschrieben habe“, sagte er und schob seinen heruntergerutschten Nasenpiercing näher an seine Augen.

Virza hielt ein Blatt Papier in der Hand, hob es einen Moment lang über seinen Kopf, ohne sie anzusehen, und rezitierte sein neu geschriebenes Gedicht „Ein Traum in einer Winternacht“:

Seite 47

Ich hatte einen Traum – es war nicht alles nur ein Traum.

Auf dem riesigen, gespenstisch und alt wirkenden Turm

Ich wurde bestiegen und was die Augen sehen

Nur wenn sie im Schlaf geschlossen sind,

Versunken in die Musik des Rhythmus, die Schönheit der Reime und die Brillanz der Gemälde, rezitierte der Dichter weiter das erschütternde Gedicht „Iskolat“ und schloss mit folgenden Worten:

Dann verstummte der Lärm, und alles erbebte.

Das Ungetüm war an übermäßiger Inflation geplatzt.

Es herrschte ein solcher Gestank, dass mir davon übel wurde.

Ich schloss die Augen vor lauter Ohnmacht.

Es endete seine Tage formlos und riesig.

Dieser schreckliche, skrupellose Mensch namens "Iskolat".

Virza stopfte die Papiere in seine Brusttasche und blickte ins Publikum.

„Höllensschwur“, sagte Austriņš: „Das werden Sie morgen, Freitagabend, lesen.“

„Ich möchte an die Tür der „Iskolata“ klopfen“, sagte der Dichter mit geheimnisvoll leiser Stimme.

„Dann muss ich es abtippen.“ Ich weiß, wo die Schreibmaschine steht.

Am Freitagabend war das Gedicht bereits umgeschrieben und wurde am Morgen an die Tür von „Iskolata“ geklopft.

Es wäre für den Autor des Gedichts schwer zu verkraften, wenn keine neuen, wichtigen und unerwarteten Ereignisse eintreten würden.

Seite 48

Die Vorhersagen der Verbrüderungsbefürworter trafen nicht ein. Deutsche Truppen schlossen die Verbrüderung mit einem schnellen Marsch entlang der Vidzeme-Straßen über Cēsis, Valmiera und Valka nach Pskow und Narwa ab.

In Valka wurde diese Überraschung von zwei gewaltigen Explosionen begleitet, von denen das Haus in der Semināra-Straße angehoben, geschwankt und tiefer in den Boden gesunken war. Neben dem Bahnhof erschien eine weiße, rauchige Eiche wie eine riesige Wolke am blauen Himmel. Ein russisches Munitionsdepot schoss in die Luft, verstreute Kanonenkugeln und Werstpatronen und riss ein riesiges Loch in den Boden, das mit explodierten Granaten gefüllt war, die die Einwohner von Valka zu Blumenvasen sammelten. Die Deutschen bestätigten ihren brüderlichen Einmarsch in Valka, indem sie zwei Menschen auf dem Johanneskirchenplatz nahe den Telegrafenmasten hängten. Die Gehängten hingen drei Tage lang barfuß, da ihnen in der ersten Nacht die Stiefel gestohlen worden waren. Sie waren keine Revolutionäre, keine Bolschewiki, sondern Opfer, die die Führung der deutschen Besatzer als Repräsentanten der Revolution auserkoren hatte.

Die Revolution selbst, mit „Iskolat“ und „Iskolastrel“, wanderte nach Osten und versank in der Weite Russlands.

Das Haus in der Seminar Street erbebte zwei Tage und Nächte lang von den Rädern der vorbeifahrenden Karren.

Dies waren die Räder der abreisenden Russen und der ankommenden Deutschen.

Die Deutschen marschieren in Vidzeme ein.

Seite 49

Das Getrappel der deutschen Stiefel hallte so furchterregend durch die Straßen, dass die Menschen sich in ihre Zimmer zurückzogen und sich nicht einmal trauten, aus dem Fenster zu schauen, um zu sehen, was draußen geschah. Eine Stille senkte sich über die Stadt.

Der alte Stahlschleifer in der Seminarstraße mahlte noch immer seinen Tequila, denn der Alltag hat wenig mit großen Ereignissen zu tun. Mechaniker werden in allen Maschinen und Ländern gebraucht. Für die Soldaten jeder Regierung geschieht etwas, das sich für einen Revolver, ein Schwert oder ein Bajonett eignet, für die Bürger aber für Kochtöpfe und Messer. Der Meister arbeitete und lebte weiter. Sein Beruf ist nicht verflucht.

Seite 50

Als die russische Armee abgezogen war und sich der Rauch der Explosion über dem Bahnhof verzogen hatte, herrschte eine ungewöhnliche Stille. Die Einwohner fürchteten, dass es nicht zu Ausschreitungen und Plünderungen kommen würde, da noch immer Russen, die sich von ihren Einheiten entfernt hatten, auf den Straßen umherirrten und sich auch in der Stadt aufhielten. Die letzten regulären russischen Einheiten verließen die Stadt gegen Morgen. Doch es geschah nichts, und am Nachmittag marschierten die Deutschen in Valka ein, im Gleichschritt mit dem vorauseilenden Pfiff.

Sofort erschienen an den Wänden Aushänge, die das Betreten der Straße auf Stühlen untersagten und mit der Todesstrafe drohten; die Aushänge waren vom Oberbefehlshaber Graf Kirschbach unterzeichnet. Ein Maschinengewehr ragte in die Hauptstraße hinein. An den Straßenecken standen Patrouillen mit schussbereiten Gewehren.

Am nächsten Tag fuhr der Frontkommandant, Fürst Leopold, mit dem Auto durch die Stadt. Zurück in der Heimat wirkte die Stadt wie ausgestorben nach einer Pestepidemie. Erst drei Tage später begann die Bewegung, doch sie wurde vom Schatten Kirschbachs überschattet.

Eine kleine Anzahl deutscher Truppen verblieb in Valka, die Mehrheit folgte den Russen. Die Deutschen besetzten ganz Lettland, einschließlich Latgale, sowie Estland und Litauen.

Seite 51

Das Leben in Valka beruhigte sich allmählich und normalisierte sich. Da die Menschen keinerlei gesellschaftlichen Aktivitäten nachgehen konnten, widmeten sie sich ihrem Privatleben, das ihnen immer mehr Sorgen bereitete. Es herrschte Lebensmittelknappheit, man durfte die Stadt nicht verlassen, und es war unmöglich, Arbeit zu finden. Auf den Straßen traf man bereits Bekannte: Journalisten, Mitglieder des Nationalrats, Schauspieler, Maler und Schriftsteller. Diese Bohème war wie das Herz des Volkes, das still und leise Lebenskraft durch ganz Lettland sandte. Ihre Aktivitäten spiegelten sich in den Zeitungen wider. Samstags traf sich die Bohème auch im drei Werst entfernten Haus der Familie Ruķeļi, um mit dem weisen Hausherrn zusammenzusitzen, in seiner Sauna zu baden und Kaffee mit Sahne und Zucker zu trinken – in Friedenszeiten üblich. Damals war das wie eine Hochzeit in Cannes.

Seite 52

Im Laden präsentierte der Besitzer riesige Kohlfässer, die einst zur Versorgung der Armee zusammengestellt worden waren. Sie glichen den Türmen von Jersika, höher als ein Heuwagen, waren aber nun leer.

In dieser Zeit hielten alle eng zusammen, im Gefühl, dass nur der Zusammenhalt noch retten konnte. Sie bestärkten sich gegenseitig in ihrem Glauben an die Zukunft Lettlands und bewahrten sich so vor dem Pessimismus. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft zog die Bohemiens nach Ruķeļi. Dort lebte noch der lebensfrohe und gläubige Politiker Skalbe, aber auch der hoffnungsvolle und unbeschwerte Sänger Antons Austriņš. Das silbrige Lachen und der tiefe Bass der Hausherrin hallten durch das ganze Haus. Die fleißige Gastgeberin huschte still von Zimmer zu Zimmer, von Haus zu Scheune und Scheune, stets mit vollen Händen wie ein üppiger Herbst. Ihr Haus war erfüllt von heiteren Gedanken und lebhafter Sprache, selbst als die Feuer von Valka hinter den Feldern bereits zu erlöschen begannen.

Zu jener Zeit saß der Bogenschütze Rudainis gern beim Eisenmeister in der Semināra-Straße, der sein Leben lang ein ehrlicher Arbeiter gewesen war. Er bewunderte dessen Geschicklichkeit und lauschte gern den Geschichten aus den alten Zeiten von Valka.

Seite 53

Der Meister hatte viel zu erzählen, denn er kannte sein Erinnerungsbuch sehr gut, in dem alle Menschen von Valka lebten, die er je gekannt hatte.

Der Meister sprach über die Zeit, als die Frauenhilfsvereinigung gegründet wurde. Sie bestand hauptsächlich aus Lehrerinnen:

Seite 54

Kārlis Gulbis, Matīss und die Gemeindemitarbeiter Īverts, Kārkliņš, der Student J. Lapiņš, der Dirigent Pater Pličs und die Brüder Pavlović. Die Frauenhilfsvereinigung entwickelte eine sehr aktive Kulturarbeit und erfreute sich großer Beliebtheit. Die Menschen strömten zu ihren Veranstaltungen wie Durstige zu einer Quelle. 1912 wurden die Vorlesungen von T. Zeiferts zur Geschichte der lettischen Literatur organisiert. Die zehntägigen Vorträge zogen täglich 200 bis 250 Zuhörer an. Auch die Kunstvorträge von Fričas Bārda fanden großen Anklang. 1913 und 1914 wurden große, dreitägige Kulturfeste veranstaltet. In Valka fasste ein fortschrittlicher Nationalgeist Fuß. Dieser war nicht sozialistisch, und wenn man ihn überhaupt als links bezeichnen konnte, dann nur im Sinne Rainis', nicht rein international.

So verging der Winter. Die Deutschen waren noch immer an der Macht und dachten nicht daran, abzuziehen. Als das Eis schmolz und die Bäche zu Flüssen wurden, spiegelte sich der Mühlteich auf dem Valka Putra-Hügel, so wie er geleuchtet hatte, als die halbdeutschen Großmütter abends hierher gekommen waren, um den Mond zu betrachten. Im Teich glänzte die Mondsichel wie eine abgenutzte Streitaxt. Schon jetzt lief an der Front wieder etwas schief.

Nach der Entstehung der Idee Lettlands müssen wir zu den Ereignissen vor der deutschen Besetzung zurückkehren.

Nach der Abdankung des Zaren im März 1917 begannen lettische Nationalisten aktiv, den Weg für die lettische Unabhängigkeit vorzubereiten, obwohl Internationalisten diese Arbeit störten.

Seite 55

Valka, das lettische Organisationen und die aktivsten Aktivisten vereinte, war die Hauptinitiatorin und -propagandistin der Ideen von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit Lettlands. Hier fanden die ersten Vorbereitungsarbeiten für die Organisation Lettlands statt. Der erste konkrete Schritt war die Einladung des Lettischen Zentralverbandes, unterzeichnet von den Vorsitzenden Skubiņš und Blūmbergs, an die lettischen Gemeinderäte und -verwaltungen, Delegierte zu einem Treffen der Landbevölkerung am 12. und 13. März nach Valmiera zu entsenden. Dort sollte die Vereinigung Lettlands zu einer Verwaltungseinheit und deren Verwaltungsform erörtert werden. Auch Delegierte aus Kurzeme unter den Flüchtlingen waren eingeladen. Das Treffen wurde als „Landversammlung“ bezeichnet. 440 Delegierte nahmen daran teil. Die Resolution der Landversammlung forderte die Anerkennung von Vidzeme, Kurzeme und Latgale als eine Verwaltungseinheit mit dem Namen „Lettland“. Diese sollte ein autonomer Teil Russlands sein. Lettisch sollte in Schulen und Kommunalverwaltungen verwendet werden.

Diese Entscheidung war der Grundstein für den Aufbau Lettlands. Sie brachte eine reife Forderung zum Ausdruck: Die Gesetze des revolutionären Russlands erlaubten Gespräche über Autonomie. Heute erscheint sie gemäßigt, doch damals war eine solche Idee durchaus fortschrittlich und als Mindestforderung in breiten Kreisen akzeptabel.

Die Zeit der deutschen Besatzung

Seite 60.

Wie schon in der bolschewistischen Ära waren gewählte Lokalregierungen funktionsunfähig; alles wurde von der Kriegsverwaltung mit ihren ernannten Vertrauensbeamten bestimmt und geleitet. Deutsch wurde eilig in den Schulen eingeführt. In der Öffentlichkeit durfte nichts geschehen, was nicht den Vorgaben der deutschen Heeresleitung entsprach. Der Lettische Nationalrat musste weiterhin inaktiv bleiben. Sein einziger Versuch, sich zu engagieren, waren zwei an den deutschen Reichskanzler gerichtete Memoranden gegen die hinterlistige Politik der Besatzungsbehörden in Lettland und für die Achtung des lettischen Selbstbestimmungsrechts, wie es im Friedensvertrag von Brest verankert war. Doch die Memoranden blieben ungehört.

Die zweite Aufgabe des Nationalrats war die Gründung des Nationaltheaters in Valka, das in dieser traurigen Zeit eine gewisse kulturelle und politische Bedeutung hatte – nämlich die lettische Intelligenz und die in Valka verbliebenen Menschen zusammenzuhalten, die verstreute Schauspielerfamilie wieder zusammenzubringen und überhaupt etwas zu tun.

Seite 61

Zu jener Zeit tauchte auch der rostbraune Bart von Andrieva Niedra in den Straßen von Valka auf. Er unterhielt sich, stellte Fragen, erkundigte sich nach etwas im Nationalrat, spürte etwas, erwartete etwas und verschwand dann wie im Traum. Was dieser Traum zu bedeuten hatte, konnte damals niemand erahnen. Der Zentralverband und „Konzums“ konnten sich nur um die Essenslieferungen kümmern.

Der einzige Lichtblick für die Letten jener Zeit war die Zeitung „Līdums“, die nach dem Verbot durch die Bolschewiki als Zeitung des Bauernverbandes in Moskau (unter dem Namen „Gaisma“) und in Pēterpils („Tauta“) zu erscheinen versuchte. Ihre Veröffentlichung in Valka wurde vom deutschen Hauptquartier unter strengen Auflagen genehmigt. Der Inhalt der Zeitung wurde von der Kriegszensur durch ein feines Sieb gefiltert, das nicht einmal das Wort „Lettland“ durchließ. Herausgeber Nonācis musste großes diplomatisches Geschick beweisen, um dieses Wort schließlich zuzulassen. Mit jeder Ausgabe kämpfte er gegen die Zensur. Und doch konnte sich die öffentliche Meinung in „Līdums“ bis zu einem gewissen Grad äußern; sie konnte in Information und Fiktion eingewoben werden, wo sie dem Auge der Zensur entging. Parallel dazu erschien die Literaturzeitschrift „Jaunā Latvija“, herausgegeben von Kārlis Skalbe und Artūrs Kroders. Schriftsteller hatten ein Mitspracherecht, und dies zeigte, dass das Schreiben noch nicht ausgestorben war. Auch das nationale Denken war dort noch präsent.

Seite 62

Den alten Parteimitgliedern wurde sogar erlaubt, in Valka Schriftstellerabende zu organisieren, natürlich unter Einhaltung der Zensur.

Proklamation von Lettland

Seite 69.

Es gab drei starke politische Gruppierungen, deren unterschiedliche Ansichten schwer zu vereinbaren waren: den Bauernverband mit Sitz in Valka, den Demokratischen Block in Riga und die Sozialdemokraten. Kārlis Ulmanis, Gründer und Vorsitzender des Bauernverbandes, der während der gesamten Besatzungszeit auch dem Demokratischen Block angehört hatte, nutzte sein diplomatisches und politisches Geschick, um die Differenzen beizulegen. Nach Verhandlungen mit dem Demokratischen Block in Riga reiste er umgehend nach Valka, wo er eine Vollversammlung des Bauernverbandes einberief, an der auch die ländlichen Ortsgruppen teilnahmen.

Die Versammlung fand am 15. November 1918 in den Redaktionsräumen von „Līdumas“ statt. Sie war recht groß, da auch Vertreter vom Land angereist waren. Zu den Führern des Bauernverbandes gehörten Kārlis Ulmanis, Miķelis Valters, V. Gulbis, P. Siecinieks, V. Skubiņš, Redakteur O. Nonācs u. a. Kārlis Ulmanis eröffnete die Versammlung und erklärte in einer längeren Rede, der Zeitpunkt sei gekommen, die Unabhängigkeit Lettlands auszurufen und die Letten die Regierung selbst in die Hand nehmen zu lassen.

Die unbewaffneten Menschen

Seite 99.

Nicht einmal ein Monat war vergangen, seit Konzums, „Līdums“ und die Mitglieder des Volksrats Valka verlassen hatten, als die warnende Nachricht vom Einmarsch der Roten Armee in Estland und ihrem Vormarsch auf Valka eintraf. In Valka gab es keine einzige bewaffnete Person, keinen einzigen Revolver, der sich gegen die Invasoren hätte erheben können, denn alle Waffen mussten rechtzeitig im Büro des deutschen Kommandanten abgegeben werden.

Sobald die Deutschen abzogen, versammelten sich die örtlichen Angestellten der öffentlichen Verwaltung in der Valka-Kreditgenossenschaft, um über Sicherheitsmaßnahmen und den Widerstand gegen die Bolschewiki zu beraten. Dr. Lībietis schlug vor, in dieser Angelegenheit mit den Esten zu verhandeln.

Seite 100

Nach dem Abzug der Deutschen versammelten sich die Staatsbediensteten erneut im Kreistag, um die Organisation der Partisanen zu besprechen. Die Waffenfrage blieb jedoch weiterhin ungeklärt.

Nordlettland blieb nichts anderes übrig, als sich seinem Schicksal zu ergeben. Und dieses Schicksal war die Herrschaft der Bolschewiki. Die Bolschewiki marschierten am 18. Dezember in Valka ein.

In Valka machten sich die Bolschewiki sofort an die Organisation der Verwaltung. Sie setzten ihre eigenen Leute in den Stadtrat, ernannten Kommissare und errichteten Tribunale, die Grundlage ihrer Macht.

Seite 101

Auch die Schulen wurden nach eigenen Regeln neu organisiert. Das gesellschaftliche Leben kam vollständig zum Erliegen, und es herrschte dieselbe Situation wie während der deutschen Besatzungszeit. Ehemalige Vereine wurden geschlossen und in kommunistische Propagandaklubs umgewandelt.

Die Bolschewiki fügten sich mit dem Terror gegen unbewaffnete Einwohner großen Schaden zu. Die Angst vor der Todesstrafe war allgegenwärtig. Schätzungsweise 130 Menschen wurden in Valka innerhalb eines Monats erschossen. Fünfzig bekannte Persönlichkeiten aus Valka und Umgebung wurden in einer Nacht nahe des Lugaži-Friedhofs mit einem Maschinengewehr getötet. Auch in den Kiesgruben nahe der Straße Zīle Krōgus und auf dem heutigen Bruderschaftsfriedhof wurde geschossen – auf Anordnung eines Tribunals und auch ohne Gerichtsverfahren –, selbst auf Menschen, die aus bolschewistischer Sicht unschuldig waren. Dies schürte den Zorn der Bevölkerung gegen das neue Regime.

Seite 103

Die Amtszeit der Lielinieki-Regierung in Valka dauerte 1 Monat und 13 Tage (vom 18. Dezember 1918 bis zum 1. Februar 1919).

Seite 104

Am 1. Februar marschierten estnische und finnische Truppen in Valka ein. Im Zuge desselben Marsches wurden auch die lettischen Gemeinden um Valka befreit.

Valka war gerade eingenommen worden; am nächsten Tag berief der estnische Kommandant eine Sitzung des Stadtrats unter dem Vorsitz des Ratsvorsitzenden, des Lehrers Bricmanis, ein. In der Sitzung wurde die Zusammenarbeit Lettlands mit den Esten erörtert, jedoch ohne konkrete Maßnahmen. Bricmanis sollte am folgenden Tag vor dem finnischen Kommandanten Kalma erscheinen. Er erklärte, dass er aufgrund der ihm vorliegenden Informationen die Funktionsfähigkeit des Stadtrats in seiner jetzigen Zusammensetzung für unmöglich halte, da die lettische Mehrheit im Rat illegal durch die Teilnahme von Flüchtlingen aus Kurzeme an den Ratswahlen erlangt worden sei und diese Flüchtlinge keine ständigen Einwohner von Valka seien.

Seite 105

Die Arbeit des Schulrats wurde während dieser schwierigen Zeit durch den alten Streit zwischen Esten und Letten um die Vorherrschaft in Valka unterbrochen. Nur estnische Ratsmitglieder durften ihre Tätigkeit aufnehmen. Sie teilten die Schulgebäude unter sich auf und bildeten eine Schulkommission, in die die Letten den Schulleiter Stipra, den Lehrer Bricmanis und den Lehrer Brokas einluden.

Dies führte zu Verwirrung in der lettischen Gesellschaft.

Um die Letten zur aktiven Teilnahme zu bewegen, fanden mehrere Treffen lettischer öffentlicher Organisationen statt, an denen Vertreter des Landrats von Vidzeme, des Stadtrats von Valka, des Sozialvereins Valka, des Hilfsvereins Valka, der Kreditgenossenschaft des Sozialvereins, der Vorstände der sieben befreiten Pfarreien sowie des Roten Kreuzes Nordlettland teilnahmen. Zu den aktivsten Teilnehmern der Treffen zählten: Dr. J. Lībietis, Jānis Ķimens, die Lehrer Kārlis Gulbis, Bricmanis und Matīss, Direktor J. Stiprais, die Landwirte Šmits, Birkerts, Ūdris und P. Indus.

Seite 106

Die bei den Treffen der Valka-Organisation nominierten Anführer beschlossen, sich an den örtlichen estnisch-finnischen Militärkommandanten Kalma zu wenden, um die Erlaubnis zur Aufstellung lettischer Truppen aus den Bewohnern der befreiten und zukünftig befreiten lettischen Gebiete zu erhalten. Dr. Jānis Lībieti und der Landwirt und Landratsabgeordnete Otto Hasmani wurden als Delegierte zu Kalma entsandt.

Im ersten Gespräch wirkte Kalms zurückhaltend und gelassen. Er erklärte, seinen Informationen zufolge seien alle Letten Bolschewisten. Kalms gab der Delegation keine eindeutige Antwort, sondern forderte sie auf, mit einem konkreten Vorschlag wiederzukommen.

Eine Versammlung von Staatsbediensteten kam erneut zusammen, um den vorgeschlagenen Entwurf zu erörtern und zu verabschieden. Man beschloss, zunächst die Zahl der zum Militärdienst im befreiten Gebiet einberufenen Männer zu ermitteln und daher einen Befehl zur Registrierung der Einberufenen zu erlassen. Dieser Befehl wurde im Namen des während Kerenskys Amtszeit gewählten Landrats erlassen, dessen Amtszeit Stadtkommandant Kornels bereits am 13. Februar erneuert hatte. Dessen Mitglieder waren der Lehrer Ernst Nagobads, der Leiter der Pfarrei Lugaži, Pauls Indus, und der Bauer Otto Hasmanis. Kommandant Kornels wies dem Landrat Räumlichkeiten im Bezirksamt Valka in der Rīgas-Straße 9 zu und stellte 2.000 Estnische Mark für die Organisation der Arbeit zur Verfügung. Es handelte sich um die erste offizielle lettische Institution, auf die man sich in öffentlichen Angelegenheiten verlassen konnte.

Seite 107

Bezüglich der Frage, wer die Registrierungsanordnung unterzeichnen sollte, einigte man sich in der Versammlung darauf, dass dies von Personen mit Verbindungen zu früheren, weniger stark reglementierten Regierungen geschehen sollte, um der Anordnung die notwendige Anerkennung in der Bevölkerung und eine rechtliche Grundlage zu verleihen. Die Anordnung wurde von Kreistagsmitglied Otto Hasmanis unterzeichnet, was ihr eine gewisse Legitimität und Vertrauenswürdigkeit verlieh.

Die Bestellung lautete wie folgt:

Paul.

Der Vorstand des Valkaer Bezirkslandrats ordnet im Auftrag der estnischen Provisorischen Regierung, der in Übereinstimmung mit der lettischen Provisorischen Regierung ergangen ist, an, dass alle Einwohner der Stadt Valka, ihrer Vororte und der Gemeinde Valka sich am 18. Februar 1919 um 10 Uhr morgens unbedingt in Valka, Rīgas Straße Nr. 9, einfinden müssen:

Lettische Offiziere bis zu einem Alter von 50 Jahren;

Lettische Militärärzte bis zu einem Alter von 60 Jahren;

für Militärangehörige bis zum Alter von 50 Jahren;

Lettische Rettungssanitäter bis zu einem Alter von 45 Jahren;

Lettische Unteroffiziere sowie Absolventen von Unteroffiziersausbildungsteams bis zum Alter von 35 Jahren.

Alle fünf Kategorien von Soldaten, die im Bezirk Valka wohnen, bis zum gleichen Alter, müssen am 19. Februar 1919 um 10 Uhr in Valka, Rīgas Straße 9, eintreffen.

Alle sollten warm angezogen sein und nach Möglichkeit Militäruniform tragen. Außerdem sollten sie Lebensmittel für etwa 5 Tage mitbringen.

Die Nichtbefolgung dieser Anordnung führt zur Anklage der Täter vor einem Militärgericht.

Tragen,

Vorstandsvorsitzender

O. Hasmanis

Seite 108

Der zweite Befehl lautete:

Paul.

Der Vorstand des Landrats des Kreises Valka ordnet hiermit an, dass alle männlichen Einwohner lettischer Staatsangehörigkeit, die in der Stadt Valka und ihren Vororten wohnen und zwischen 1869 und 1902 geboren wurden, sich unbedingt zur Registrierung melden müssen.

Die Registrierung findet am 21. und 22. Februar 1919 in Valka, Rigas Straße Nr. 9, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr statt. Eisenbahn- und Postangestellte sind von der Registrierung befreit.

Bei Nichtbefolgung dieser Anordnung werden die Täter von einem ländlichen Kriegsgericht zur Rechenschaft gezogen.

Tragen,

Vorstandsvorsitzender

O. Hasmanis

Dieselbe Delegation wandte sich mit dem Vorschlag ein zweites Mal an Oberst Kalms, woraufhin dieser die Registrierung genehmigte. Der Registrierungsbeschluss wurde an Laternenpfählen ausgehängt und an die Gemeinden versandt.

Weitere Verhandlungen über die Vollmobilisierung mit Oberst Kalm wurden von Dr. Lībietis und Otto Hasmanis geführt. Zwischen Dr. Lībietis und Otto Hasmanis sowie Kalm fand ein wichtiges Gespräch statt. Als die lettischen Delegierten über die Beschaffung von Waffen sprachen, lud Kalm einen Herrn in sein Büro ein, den er als Magister vorstellte.

Seite 109

Der Oberst und der Wissenschaftler unterhielten sich kurz auf Finnisch und deuteten auf etwas auf der Karte von Lettland und Estland. Es war klar, dass er die Grenze zwischen Lettland und Estland meinte. Nach einer längeren Diskussion mit dem Wissenschaftler wandte sich Kalms mit der Frage an die Delegierten: „Wo verläuft die Grenze zwischen Lettland und Estland?“

Dr. Lībietis antwortete, dass laut dem Referendum von 1917 die Gemeinden Valka, Valka, Liel-Lugaži, Pedele, Ērģeme, Kāģeri und Cori zu Lettland gehören.

Nach dieser Erklärung sprach Kalms erneut mit dem Wissenschaftler. Dann teilte er Lībietis mit, dass dies nicht stimme. Die Grenze verlaufe ganz woanders, weiter südlich.

„Wer diese Grenze berührt, wird die Konsequenzen tragen müssen“, sagte Kalms und hob seinen Revolver. Dr. Lībietis wies ihn zurecht und erklärte, er habe keine Befugnis, über die Grenze zu entscheiden, sondern lediglich das Ergebnis der Abstimmung von 1917 erwähnt.

Kalms beruhigte sich, gab aber keine Auskunft über die Lieferung von Waffen und die Genehmigung zur Mobilisierung.

Ein anderes Mal zeigte derselbe Kalms Hasmanis eine Karte, auf der die estnisch-lettische Grenze mit einem roten Streifen entlang des Flusses Salaca, über die Seda bis zur Rigaer Autobahn an der Brücke Vēžu Krogus Seda und von dort entlang der Gauja bis zur alten ethnographischen Grenze markiert war.

Die Esten waren also bereits besorgt über die Grenzfrage und die alte estnisch-lettische Rivalität um die kulturelle und wirtschaftliche Vorherrschaft in Valka und Umgebung.

Seite 110

Kalms Verhalten veranlasste die Letten, sich Sorgen um ihre Stellung nicht nur gegenüber den Bolschewiki, sondern auch gegenüber den Esten zu machen.

Trotz fehlender Anweisungen und Informationen seitens der Provisorischen Regierung und der Tatsache, dass vonseiten der Esten keine Antwort auf die Waffenlieferungen eingegangen war, begannen lettische öffentliche Organisationen energisch mit den Mobilisierungsvorbereitungen zu beginnen, um den Esten nicht die alleinige Initiative zu sichern. Sieben lettische Gemeinden waren bereits von den Bolschewiki befreit: Valkas, Kāģeri, Lugaži, Liel-Lugaži, Coru sowie Teile von Ērģeme und Pedele. Hier konnte bereits etwas unternommen werden.

Die Letten beschlossen, auf ihrem kleinen verbliebenen Territorium unabhängig zu bestehen und den Kampf für ihr Land zu beginnen.

Seite 111

Nordlettland, Valka, die Wiege des nationalen Gedankenguts, bot sich für ein solches Ziel an. Am 3. Februar 1919 stimmte der Regierungschef Ulmanis in Tallinn mit dem estnischen Regierungschef der Organisation lettischer Truppen in Nordlettland zu. Bereits am selben Tag ernannte die Provisorische Regierung den Ingenieur Marks Gailītē zu ihrem Bevollmächtigten für zivile Angelegenheiten in Nordlettland, Hauptmann Jorģis Zemitāns zum Oberbefehlshaber der nordlettischen Truppen, J. Ramāns zum Bevollmächtigten in Tallinn und Leutnant Lauri zum Kommandanten von Valka.

Am 18. Februar trafen M. Gailītis, Leutnant Lauris, Oberst Jansons, Robežnieks und weitere Truppenvertreter in Valka ein, wodurch die örtlichen Beamten von der Verantwortung für die Mobilmachung und die Zivilverwaltung entbunden wurden.

Seite 112

Bezüglich der Mobilmachung in Valka und Rūjiena schreibt ein Mitarbeiter aus dieser Zeit, dass sie gut und in bester Stimmung verlief. Viele Freiwillige trafen ein und erklärten sich bereit, mit Pferden und Wagen in die Armee einzutreten. Die Einwohner spendeten Kleidung, Fahrräder, Motorräder und andere nützliche Dinge für die Truppen. Das Vertrauen in den lettischen Staat und die Stärke der Armee wuchsen.

Um die Bevölkerung über die Ereignisse und das Vorgehen der Regierung in Valka zu informieren, wurde am 20. Februar zeitgleich die Zeitung „Jaunā Dzīve“ gegründet. Sie erschien 24 Mal und wurde am 17. April eingestellt, als der Herausgeber der populären Zeitung „Līduma“ in Valka, O. Nonāka, die Herausgabe der Zeitung „Tautas Balss“ vorbereitete. Die „Jaunā Dzīve“ wurde von den öffentlichen Angestellten Valkas finanziert. Herausgeber war der Lehrer K. Gulbis, Mitherausgeber Jānis Porietis.

Begeisterung der Öffentlichkeit

Seite 113.

In Valka wurde von allen Seiten zu öffentlichen Arbeiten aufgerufen. Öffentliche Organisationen und ihre Angestellten sowie der unvollständige Landrat konnten dies nicht erfolgreich bewältigen. Daher wurde das Nordlettische Rote Kreuz gegründet, das die lettischen Truppen und die Bevölkerung materiell und moralisch versorgen sollte. Dr. Jānis Lībieti wurde zum Vorsitzenden des Vereins gewählt. Zu seinen Mitgliedern zählten Frau Eleonora Jansona und Frau Paula Skrīveri. Jānis Dzirkalis fungierte als Sekretär, Jānis Stiprais als Schatzmeister, Pēteris Pakalns als Mitglied und Jānis Ķimens als Vorarbeiter. Alle verpflichteten sich, ehrenamtlich zu arbeiten.

Das Rote Kreuz konzentrierte sich zunächst auf hungernde und bedürftige Kinder und versorgte sie mit Nahrung und Kleidung. Es gab viele zu ernähren und einzukleiden, aber es fehlte an Geld.

Die erste Aufgabe des Vereins bestand darin, Spenden zu sammeln. Da die untereinander gesammelten Spenden für die umfangreichen Arbeiten nicht ausreichten, organisierte der Vorstand des Vereins am 16. und 17. März Tage der offenen Tür zur Spendensammlung, die einen deutlich höheren Betrag einbrachten.

Seite 114

Der Verein rief die Bauern zu Lebensmittelspenden auf, da der Markt leer war und sie nichts mehr kaufen konnten, und bat die Stadtbevölkerung um Geldspenden. Die Lebensmittelversorgung in Valka war äußerst angespannt. Im Herbst 1918 wurde das Getreide des Bezirks Valka von der Armee beschlagnahmt. Während der Besatzungszeit wurde es von den Deutschen eingezogen, und in der Zeit der Bolschewiki wurden die Reste von der Roten Armee geborgen. So wurden die Stadt Valka und ihre Umgebung entvölkert. Der städtische Lebensmittelladen verkaufte den Einwohnern pro Person lediglich zwei Pfund Haferflocken und zwei Pfund Marmelade.

Anfangs fand der Spendenaufruf des Roten Kreuzes bei den Bauern wenig Anklang. Später entwickelte sich das Rote Kreuz zu einem Zentrum, in dem sich alle vereinten, denen die Unabhängigkeit Lettlands am Herzen lag. Die Frauen von Valka beteiligten sich besonders aktiv und brachten ihre Handarbeiten ein, um zu helfen.

Der Verein eröffnete Mitte März eine Suppenküche, in der täglich 320 bis 400 Mittagessen mit jeweils einem Viertel eines Brotlaibs pro Person ausgegeben werden.

Seite 115

Wenn Milchspenden eintrafen, wurde sie an die Kinder verteilt. Die Küche leistete eine große Hilfe für die Bewohner und ihre Kinder, die zu dieser Zeit bedürftig waren und hungerten.

Für die Truppen war das Rote Kreuz nicht nur eine Sanitätseinrichtung, sondern auch ein Quartiermeisteramt. In Valka, in der Aleksandra-Straße, wurde ein Militärlazarett eingerichtet, in dem zunächst zwei Ärzte, J. Lībietis und Barts, später auch Jaunzems und Daņiļevskis, zwei Ordensschwestern (Vīns und Purgale, später auch Ede Rudzīte), mehrere Krankenschwestern, ein Apothekenleiter und ein Gutsverwalter arbeiteten. Für die Soldaten wurden 130 Betten aufgestellt. Der Verein lieferte medizinische und hygienische Güter, Medikamente, Bettwäsche, Kleidung, Stiefel, selbstgefertigte Sanitäts- und Patronentaschen, Tragen, Seife usw. an die Front. Einer Liste zufolge wurden folgende Gegenstände als Spenden erhalten und an die Front für Soldaten geschickt oder für Krankenhausausrüstung verwendet: 53 Betten, 70 Bettsäcke, 191 Laken, 58 Bettdecken, 46 Kissen, 142 Kissenbezüge, 283 Handtücher, 25 Paar Handschuhe, 49 Paar Socken, verschiedene Küchenartikel, Geschirr und andere Gegenstände.

Von Februar bis August wurde das Rotkreuzkrankenhaus privat mit Bettwäsche, Lebensmitteln und medizinischem Material versorgt. Erst im August leistete der Staat Erste Hilfe.

Seite 116

Weitere Gelder wurden durch Veranstaltungen, Filmvorführungen und eine Geldlotterie aufgebracht.

Auf Anregung von Dr. Lībietis beschloss der Kreistag, die Herstellung von Patronentaschen für die Armee in den Gemeinden zu organisieren. Jeder Haushalt muss zwei Patronentaschen herstellen.

Die Taschen wurden aus Segeltuch hergestellt. Es wurden auch Hygienebeutel gefertigt.

Das Rote Kreuz kümmerte sich lange vor dem Einsatz der lettischen Einheiten an der Front um die Einrichtung des Lazaretts. Als die Kämpfe für Letten an der Front begannen, lagen dort durchschnittlich 70 kranke und verwundete Soldaten pro Tag.

Geschrieben von: Aija Priedīte, Leiterin des Heimatmuseums Valka

Ādolfs Erss. Vidzeme im Freiheitskampf, Riga, 1935.

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Themen

Zugehörige Objekte

Denkmal „Widmung an den Lettischen Provisorischen Nationalrat“

Das Denkmal „Widmung an den Lettischen Provisorischen Nationalrat“ befindet sich in Valka an der Kreuzung der Straßen Rīgas und Raina (Adresse Raina Straße 9A).

Das Denkmal wurde am 2. Dezember 2017 im Rahmen des Programms zum hundertjährigen Bestehen Lettlands enthüllt und erinnert an die Sitzung des Lettischen Provisorischen Nationalrats im Jahr 1917.

Die Idee zum Ensemble stammt von der Bildhauerin Arta Dumpe, der Steinmetz ist Ivars Feldbergs, die architektonische Planung wurde vom Architekturbüro SIA "Architectural Office Vecumnieks & Bērziņi" durchgeführt.

Den Sockel des Denkmals bildet ein großer Mühlstein – ein Symbol für Leben, Zeit und Ereignisse. Die Namen der Vorstandsmitglieder der LPNP sind in seine Seiten eingraviert. Vom Mühlstein erheben sich, wie die Pfade des Schicksals, drei Regionen – Vidzeme, Kurzeme und Latgale – mit ihren historischen Wappen in den Himmel. Den Abschluss bildet der Stern von Bethlehem, der sich in die Sonne des neuen lettischen Staates verwandelt. Der lettische Dichter, Prosaautor und Politiker Kārlis Skalbe (1879–1945) schrieb: „Auch Lettland hatte sein eigenes Bethlehem, das kleine, arme Valka …“.

Das Denkmal für den Lettischen Provisorischen Nationalrat ist eine Art Schuldenrückzahlung an die Menschen, die 1917 in Valka unter Einsatz ihres Lebens, geleitet von Idealen, in einer nahezu unmöglichen Situation die Grundlagen des lettischen Staates legten.

Zu jener Zeit war Valka die Stadt mit der größten lettischen Bevölkerung im noch nicht von Deutschland besetzten Gebiet. Nach dem Fall von Riga wurde sie zum Zentrum des lettischen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens. Hier versammelten sich all jene, die den Wunsch nach der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der lettischen Nation einte. Vom 29. November bis zum 2. Dezember 1917 (nach der neuen Bezeichnung) fand im Rathaus von Valka (heute Gebäude in der Kesk-Straße 11 in Valka) die erste Sitzung des Lettischen Provisorischen Nationalrats statt, an der Vertreter nahezu aller einflussreichen lettischen Organisationen und Parteien teilnahmen. Erstmals erklärten sie offiziell das Ziel ihrer Tätigkeit – die Schaffung eines unabhängigen Nationalstaates – und verabschiedeten eine Erklärung zur Gründung eines vereinten und autonomen Lettlands in den lettischen Bezirken Vidzeme, Kurzeme und Latgale.

Ausstellung „Valka – Wiege der lettischen Unabhängigkeit“

Das Heimatmuseum Valka befindet sich auf der rechten Straßenseite der Rīgas iela stadtauswärts, im Gebäude des einstigen Livländischen Lehrerseminars. Von 1853 bis 1890 diente der Bau als Lehrerseminar der Livländischen Gemeindeschulen. Bis 1881 wurde die Bildungseinrichtung vom lettischen Pädagogen und Mitbegründer der Chorkultur Jānis Cimze geleitet. Nach der Schließung des Lehrerseminars diente das Gebäude 80 Jahre lang verschiedenen Bildungs-, Kultur- und Alltagszwecken. Seit 1970 ist das Heimatmuseum Valka hier untergebracht. Die Dauerausstellung des Museums „Valka - Wiege der lettischen Unabhängigkeit“ erzählt die Geschichte der gesellschaftspolitischen Umbrüche in Valka zwischen 1914 und 1920, als Lettland ein unabhängiger Staat wurde. Die Ausstellung veranschaulicht die Vorarbeiten zum Aufbau eines lettischen Staates und die Gründung der Nordlettischen Brigade in Valka. Durch vier Dimensionen – den Weg, den Rat, das Hauptquartier und die Heimat – beleuchtet die Ausstellung die Themen: die Stadt Valka, die Kriegsflüchtlinge, die Gründung des Lettischen Bauernbundes und des Provisorischen Lettischen Nationalrates 1917, das Provisorische Lettische Nationaltheater 1918, das Iskolat - die provisorische Regierung Sowjetlettlands, die Bildung der Nordlettischen Brigade 1919 und General Pēteris Radziņš. Neben traditionellen Ausstellungsmethoden kommen im Museum multimediale Präsentationen zum Einsatz.

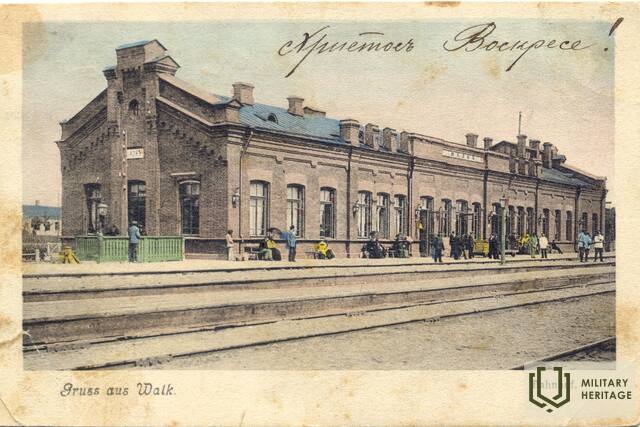

Von deutschen Kriegsgefangenen errichteter Bahnhof von Valga

Das Hauptgebäude des Bahnhofs von Valga (Leningrader Verkehrsplanungsbüro, Architekt Viktor Tschipulin) wurde 1949 fertiggestellt. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein langgestrecktes Gebäude mit Walmdach, das mit Risalit und Gesimsen versehen ist und dessen auffälligster architektonischer Akzent ein sieben Stockwerke hoher Turm mit quadratischem Grundriss ist. Es gilt als eines der wertvollsten und repräsentativsten Beispiele stalinistischer Architektur in Estland. Sein Wert wird durch die Tatsache erhöht, dass das Gebäude weitgehend in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben ist. Das Bahnhofsgebäude wurde unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg an der Stelle eines aus Zarenzeiten stammenden Gebäudes errichtet, das von der sowjetischen Luftwaffe bombardiert worden war. Da in Valga auch deutsche Kriegsgefangene inhaftiert waren, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie beim Bau des Bahnhofsgebäudes herangezogen wurden.