Der Holocaust in Litauen

Vor der Besetzung durch die Nationalsozialisten zählte die für ihre Kultur und Geschichte berühmte jüdische Gemeinde Litauens 208.000 bis 210.000 Mitglieder. Zu Beginn des Krieges zwischen der UdSSR und Deutschland gelang es nur einem kleinen Teil (8.000 bis 9.000), sich in die Sowjetunion zurückzuziehen. Die Nationalsozialisten nutzten die durch die sowjetische Besatzung geschürte antikommunistische Stimmung aus, um erfolgreich antisemitische Propaganda zu verbreiten.

Der Holocaust in Litauen lässt sich in drei Phasen unterteilen. Die erste (Ende Juni 1941 bis November) war die brutalste – etwa 80 % der litauischen Juden wurden in dieser Zeit ermordet. Die zweite Phase (Dezember 1941 bis März 1943) wird als Stabilisierungsphase bezeichnet. In dieser Zeit wurden Juden intensiv zur Zwangsarbeit ausgebeutet. Die dritte Phase (April 1943 bis Juli 1944) war die systematische Auflösung der Ghettos. Arbeitsfähige Menschen wurden in Konzentrationslager, arbeitsunfähige in Vernichtungslager deportiert.

Der Beginn des Holocaust war äußerst brutal. Am 24. Juni 1941 verübten Gestapo- und Polizeibeamte aus Klaipėda die ersten Massenmorde in Gargždai. Am 25. Juni traf die operative Gruppe A unter W. Stahlecker in Kaunas ein und begann mit der systematischen Vernichtung. Nach der Entwaffnung der litauischen Rebellengruppen wurde das Bataillon des Nationalen Arbeitsschutzes (TDA) aufgestellt, das gemeinsam mit der Gestapo Massaker in den Kaunaser Festungen verübte.

Anfang Juli übernahm die operative Einheit 3/A unter K. Jäger die Kontrolle und begann mit der systematischen Vernichtung. In Kaunas Fort VII wurden innerhalb von zwei Tagen etwa 3.000 Juden ermordet. Gleichzeitig begann die Isolation der Juden – die Bürgermeister von Kaunas und Vilnius ordneten die Errichtung von Ghettos an. In Vilnius entstanden zwei Ghettos: das Große Ghetto mit 30.000 Menschen und das Kleine Ghetto mit 9.000 bis 11.000. Das Kleine Ghetto wurde bereits im Oktober 1941 aufgelöst.

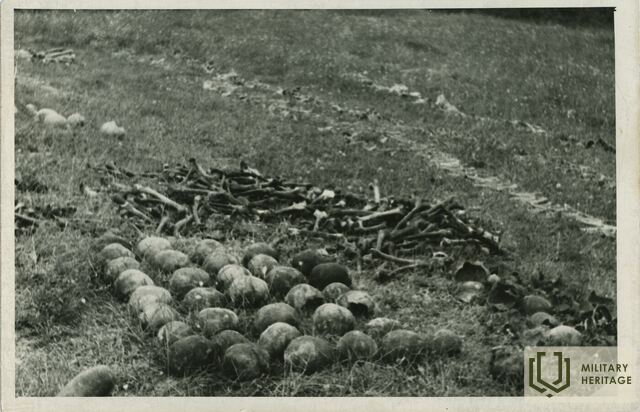

Der Tötungsmechanismus funktionierte präzise: Eine mobile Einheit unter J. Hamann, litauische Polizeibataillone, eine SD-Spezialeinheit und lokale Kollaborateure führten in ganz Litauen Massenmorde durch. Der Höhepunkt war die Aktion auf das Fort IX in Kaunas am 29. Oktober 1941, bei der an einem einzigen Tag 9.200 Juden, darunter 4.273 Kinder, getötet wurden.

Ende 1941 waren die jüdischen Gemeinden in den Provinzen fast vollständig zerstört; nur 3–5 % hatten überlebt. Die arbeitenden Juden lebten ausschließlich in den großen Ghettos, wo von 1941 bis 1943 die sogenannte Stabilisierungsphase stattfand. Sie arbeiteten für die Wehrmacht in Fabriken, Werkstätten und Torfmooren. Die Ghettoverwaltung, angeführt von jüdischen Räten, versuchte verzweifelt, den Nutzen der jüdischen Arbeitskraft zu beweisen, um der Vernichtung zu entgehen.

Im Juni 1943 befahl Himmler die endgültige Auflösung der Ostland-Ghettos. Zunächst wurden kleinere Ghettos im Osten Litauens aufgelöst. Im September wurde das Ghetto Vilnius liquidiert: 11.000 arbeitsfähige Menschen wurden in Lager in Estland und Lettland deportiert, 3.500 ältere Menschen, Kinder und Behinderte in Vernichtungslager in Polen. Im Juli 1944, als die Front näher rückte, wurden die Ghettos Kaunas und Šiauliai in Brand gesteckt und zerstört, die Gefangenen nach Dachau und Stuthof gebracht.

Während der dreijährigen Besatzung wurden 195.000 bis 200.000 litauische Juden ermordet – 90 bis 95 % der jüdischen Gemeinde. Dieser Prozentsatz zählte zu den höchsten im besetzten Europa. Doch selbst in den dunkelsten Tagen des Holocaust leuchtete das Licht der Menschlichkeit: Rund 25.000 Litauer schlossen sich einem geheimen jüdischen Rettungsnetzwerk an. Durch ihren Einsatz retteten sie 2.500 bis 4.000 Juden. Die Geistlichen spielten dabei eine besonders wichtige Rolle: Trotz des offiziellen Verbots der Kirche retteten mehr als 160 Priester Juden. Die Rettung erforderte außerordentlichen Mut und koordinierte Aktionen – oft war ein ganzes Netzwerk von Menschen nötig, um eine einzige Familie zu retten. Die Retter riskierten ihr eigenes Leben und das ihrer Angehörigen, sodass viele Details ihrer Taten erst nach dem Krieg bekannt wurden. Vierzehn litauische Priester wurden für ihren Einsatz als Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet. 1990 erkannte das unabhängige Litauen dieses historische Verbrechen offiziell mit einer Sondererklärung des Obersten Rates an.

Weitere Informationsquellen

Ihre Kommentare

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

Das verlorene Schtetl – Jüdisches Geschichtsmuseum Šeduva

Das Jüdische Geschichtsmuseum Šeduva „Das verlorene Schtetl“ ist ein Museum zur Geschichte jüdischer Städte, das seit 2015 mit privaten Mitteln in Šeduva im Bezirk Radviliškis errichtet wird. Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern arbeiten an dem Konzept.

Das Museum, das der litauischen jüdischen Gemeinde und der Bewahrung ihres kulturellen Erbes gewidmet ist, soll im August 2025 eröffnet werden. Das Wort „Schtetl“ bezeichnet eine Stadt, in der Juden vor dem Zweiten Weltkrieg lebten. Šeduva war einer dieser Orte, an dem die jüdische Gemeinde mit ihren einzigartigen Traditionen, ihrem Kunsthandwerk und ihrem religiösen Leben blühte.

Ziel dieses modernen Museums ist es, den Besuchern das Leben der Juden in Litauen und ihr tragisches Schicksal während des Holocaust näherzubringen. Mithilfe interaktiver Ausstellungsstücke und Technologien ermöglicht das Museum den Besuchern, den Alltag der Juden in litauischen Städten, ihre Feiertage und religiösen Traditionen kennenzulernen und nachzuvollziehen. Es zeigt authentische Objekte, Dokumente, Fotografien sowie Audio- und Videoaufnahmen, die das Leben jüdischer Gemeinden jener Zeit widerspiegeln.

„Das verlorene Schtetl“ erinnert an die Tragödie, die die Juden im Zweiten Weltkrieg erlitten. Während des Holocaust wurden die jüdischen Gemeinden Litauens beinahe vollständig ausgelöscht. Das Museum möchte diese schmerzhafte Geschichte für zukünftige Generationen bewahren und bei den Besuchern Erinnerung und Mitgefühl wecken. Zum Museumskomplex gehören außerdem ein restaurierter jüdischer Friedhof und Denkmäler, die an die jüdische Gemeinde von Šeduva erinnern.

Das Museum des verlorenen Schtetls ist ein wichtiger Ort der Erinnerung, der Bildung und der Versöhnung, der sich bemüht, die Spuren der litauisch-jüdischen Kultur und Geschichte zu bewahren.

Holocaust-Stätte in Šeduva, Dorf Pakuteniai

Eine der drei Holocaust-Stätten von Šeduva befindet sich im Pakuteniai-Wald (Bezirk Radviliškis), etwa acht Kilometer südöstlich von Šeduva, an einer Schotterstraße. Im August 1941 wurden hier 27 Juden ermordet, darunter der letzte Rabbiner von Šeduva, Mordechai Dovid Henkin. An zwei weiteren Orten wurden im Wald von Liaudiškiai rund 700 Menschen getötet. Am 25. Juni 1941 besetzten die Nazis Šeduva und Anfang Juli wurden die Juden der Stadt gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben und in das benachbarte Dorf Pavartyčiai gebracht, wo ein Ghetto eingerichtet wurde. Am 25. und 26. August wurde ein kleiner Teil der Gefangenen in Pakuteniai und der Rest im Wald von Liaudiškiai erschossen. 2014–2015 wurden auf Initiative der Jüdischen Gedenkstiftung Šeduva die Standorte dieser Morde gepflegt und für Besucher zugänglich gemacht. Das Denkmal „Zuhause des Lichtsternes“ des Bildhauers Romas Kvintas steht an der Stelle, an der die Juden des Dorfes Pakuteniai ermordet wurden.

Ort des I und II Holocausts in Šeduva

Die Holocaust-Stätten Šeduva I und II befinden sich im Wald von Liaudiškiai (Bezirk Radviliškis), etwa 10 km südlich von Šeduva. An der Schotterstraße ist ein Wegweiser angebracht. Die erste jüdische Begräbnisstätte ist 375 m² groß, größtenteils gepflastert und von Wald umgeben. Rund 400 Menschen wurden an diesem Ort ermordet und begraben. Etwa 500 m entfernt befindet sich eine zweite Grabstätte. Die sterblichen Überreste von Juden sind auf einer Fläche von 144 m² begraben. Das Gelände ist flach und größtenteils gepflastert. Rund 300 Menschen wurden an diesem Ort ermordet und begraben. Im Jahr 1941 wurde die gesamte jüdische Gemeinde von Šeduva – fast 700 Menschen – an diesen Orten ermordet. Einen Monat vor ihrem Tod wurden sie noch in dem im Dorf Pavartyčiai eingerichteten Ghetto festgehalten. Am 25. und 26. August wurden die Bewohner des Ghettos in den Wald von Liaudiškiai gebracht. Die Menschen wurden an eine ausgehobene Grube gebracht und von örtlichen Polizisten und Hilfskräften auf Befehl der Deutschen getötet. Unter den Opfern waren 230 Männer, 275 Frauen und 159 Kinder. 2014–2015 wurden auf Initiative der Jüdischen Gedenkstiftung Šeduva die Standorte dieser Morde gepflegt und für Besucher zugänglich gemacht. An den Orten der Massenmorde wurden zwei Statuen des Bildhauers Romualdas Kvintas aufgestellt: „Tür“ und „Strahl – Stern“.

Gedenkgarten von Litvaks

Im Jahr 2014 richtete die Wohltätigkeits- und Unterstützungsstiftung Jakovas Bunka den Gedenkgarten von Litvaks (litauische Juden) im Nationalpark Samogitien ein, etwa zwei Kilometer vom Zentrum von Plateliai entfernt, im Dorf Medsėdžiai. Er ist ein Denkmal, das den zerstörten jüdischen Gemeinden Litauens gewidmet ist. Der Garten bildet die Konturen Litauens nach, während die Orte, an denen die jüdischen Gemeinden 1941–1944 zerstört wurden, durch schmiedeeiserne Apfelbäume gekennzeichnet sind. Die geschnitzten Apfelbäume stammen von Artūras Platakis. Die Äpfel auf den Bäumen sind Familien, die in Gemeinschaften gelebt haben. Litvaks in aller Welt können sich an dem Garten beteiligen, indem sie neue Apfelbäume und Äpfel zum Gedenken an ihre Vorfahren bestellen. Im Garten stehen auch karelische Granitsäulen, die die Leistungen von Litvaks weltweit würdigen. Im Jahr 2016 wurde die Initiative auf die Litvaken, die im gesamten Gebiet des Großfürstentum Litauen lebten, und auf die Retter der Juden während des Holocausts ausgeweitet. Eine Tafel am Eingang des Gartens erzählt die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinden in ganz Litauen. Derzeit „wachsen“ im Garten bereits Apfelbäume zum Gedenken an die jüdischen Gemeinden von Alytus, Alsėdžiai, Kalvarija, Mosėdis, Plateliai, Plungė, Telšiai, Vabalninkas, Viekšniai und andere.

Holocaust-Denkmal in Kaušėnai

Im Dorf Kaušėnai (Bezirk Plungė) wurde an der Stelle, an der die Juden ermordet wurden, eine Gedenkstätte für die Opfer des Holocausts von Kaušėnai errichtet. Das Denkmal ist den jüdischen Gemeinden von Plungė und den umliegenden Dörfern gewidmet, die während des Zweiten Weltkriegs vernichtet wurden. Das Denkmal wurde auf Initiative des letzten Juden von Plungė, Jakov Bunka, errichtet. Das erste Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs wurde 1952 errichtet, und in den Jahren 1986–1989 wurde ein Mahnmal für die getöteten Juden aus Eichenholz errichtet. Im Jahr 2011 wurden die 1800 Ziegelsteine der abgerissenen Plungė-Synagoge zum Bau der Gedenkmauer verwendet, an der jeder Ziegelstein dem Gedenken an die Ermordeten gewidmet ist; an der Wand sind Tafeln mit den bekannten 1200 (von 1800) jüdischen Namen angebracht. In der Nähe des Denkmals befindet sich die Allee der Retter, auf deren Pfosten die Namen derjenigen stehen, die während der Nazi-Besetzung die verurteilten Juden in Plungė und Umgebung gerettet haben. Am 12. und 13. Juli 1941 wurden etwa 1.800 Juden aus dem Kreis Plungė auf dem Kaušėnai-Hügel ermordet, nachdem sie zwei Wochen lang unter grausamen Bedingungen in der Synagoge von Plungė festgehalten worden waren. Am Tag des Völkermords wurden diejenigen, die zu Fuß gehen konnten, fünf Kilometer zum Ort der Hinrichtung getrieben, während die übrigen in getrennten Gruppen mit Lastwagen transportiert wurden. Den Opfern wurde befohlen, für sich Gruben zu graben, und dann wurden sie erschossen. Das Denkmal ist eine der zehn eindrucksvollsten Gedenkstätten in Europa, die an die Tragödie des jüdischen Volkes erinnern.

Stätte und Gräber des jüdischen Massakers Plateliai (Jazminai-Hügel)

Ein Hügel namens Jazminų kalnas liegt am Rande der Stadt Plateliai. Am Fuße dieses Hügels wurden im Juli 1941 30 Juden aus Plateliai erschossen (einige Juden aus Plateliai wurden auf der Halbinsel Laumalenkai erschossen). In der Zwischenkriegszeit lebten etwa 100 Juden in Plateliai, doch „[…] das Schicksal war für alle gleich. Zuerst trieben sie, wie üblich, die Männer hier in der Nähe von Plateliai zusammen, wo das Denkmal steht – und erschossen sie dort. Ein paar Wochen später brachten sie die Frauen, Kinder und Alten hierher, außerhalb von Plateliai, einige Kilometer entfernt in den Wald, und erschossen sie dort“, sagte Eugenijus Bunka, der Sohn des Holocaust-Überlebenden und Volkskünstlers Jakovas Bunka.

Um 1985 schuf sein Vater, der Volkskünstler Jakovas Bunka, eine dekorative Moses-Skulptur und stellte sie auf dem Berg auf. 2016 stürzte die Skulptur ein, und 2018 wurde eine Kopie, geschaffen vom Volkskünstler Antanas Vaškis, errichtet.

Am Fuße des Berges wurde eine monumentale Granitplatte zum Gedenken an den jüdischen Genozid errichtet. Sie trägt Inschriften in Jiddisch und Litauisch: „Hier wurde das Blut von 30 Juden – Kindern, Frauen und Männern – vergossen. Sie wurden im Juli 1941 von Nationalisten und ihren einheimischen Kollaborateuren brutal ermordet. Das Andenken an die unschuldigen Opfer sei heilig.“ Im Jahr 2019 wurden zwei weitere Granitplatten mit einer Liste der 1939 in Plateliai lebenden Juden hinzugefügt.

Venclauskiai-Hausmuseum

Das Venclauskiai-Hausmuseum ist ein herausragendes Beispiel für ein Wohnhaus der historischen Architektur der Zwischenkriegszeit in Šiauliai. Das als Weißes Schloss bekannte Gebäude wurde 1926 für die Familie von Kazimieras Venclauskis und seiner Frau Stanislava auf dem Gelände der ehemaligen Vorstadt von Šiauliai errichtet. Kazimieras Venclauskis und seine Frau Stanislava waren Mitglieder der litauischen Nationalbewegung und der Wiederherstellung des litauischen Staates, berühmt auch als Vormünder vieler Waisen und verlassener Kinder. Während des Zweiten Weltkriegs wurden Stanislava Venclauskienė und ihre Töchter Danutė und Gražbylė als Retterinnen von Juden bekannt. Ungeachtet der Tatsache, dass sich während des Krieges die deutsche Kommandantur in ihrem Haus befand, halfen sie den im Ghetto von Šiauliai inhaftierten Juden und versteckten sie in ihrem Haus. Danutė Venclauskaitė hatte die Erlaubnis, das Ghetto von Šiauliai zu betreten, und so brachte sie heimlich Lebensmittel und Medikamente mit, wenn sie es besuchte. Alle drei Frauen wurden mit dem Ehrentitel „Gerechte unter den Völkern“ und dem Verdienstkreuz für Rettung ausgezeichnet. Im Jahr 1991 schenkten Gražbylė und Danutė Venclauskaitės das Familienhaus dem Aušros-Museum in Šiauliai. Das VenclauskiaiHausmuseum wurde 2019 nach der Rekonstruktion des Gebäudes eröffnet. Die Dauerausstellung des Museums erzählt die Geschichte der Familie Venclauskas, während die Räume im Halbkeller dem Holocaust und der Rettung der Juden gewidmet sind.

Fort IX Museum in Kaunas

Das Fort IX Museum in Kaunas liegt an der Kreuzung der wich tigsten internationalen Verkehrswege in der Nähe von Kaunas und ist mit dem Auto leicht zu erreichen. Fort IX wurde 1903–1913 als eines der Forts des Festungskomple xes von Kaunas erbaut und hatte die Aufgabe, die strategisch wichtige Linkuva-Hochebene zu schützen. Die Festung wurde unter Verwendung der damals innovativen Betonplatten, Elek trizität und eines Belüftungssystems gebaut. Das Fort wurde während des Ersten Weltkriegs nicht beschädigt. Von 1924 bis 1940 war Fort IX ein Gefängnis für politische Gefangene und Kriminelle, und von 1940 bis 1941 wurde es zu einer Ver teilungsstelle für Häftlinge. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Fort IX zum Platz eines Massenmordes an Juden, bei dem rund 50.000 Juden aus verschiedenen Ländern von der Nazi-Besatzungsmacht umgebracht wurden. Im Jahr 1958 wurde in Fort IX ein Museum eingerichtet, das über die Ver brechen des Nationalsozialismus informiert, und 1984 wurde ein Gedenkkomplex errichtet sowie ein Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus aufgestellt (Autoren: Alfonsas Vincen tas Ambraziūnas, Gediminas Baravykas und Vytautas Vielius). Heute erzählt das Fort IX Museum die Geschichte der Festung und die Geschichte der von den Nazis und den Sowjets be gangenen Verbrechen.

Jüdische Holocaust-Stätte in Kražiai (in der Nähe von Medžiokalnis)

Am Fuße des Medžiokalnis-Hügels, in der Nähe der Stadt Kražiai, befinden sich der Ort und das Grab des Massakers an den Juden von Kražiai.

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Kražiai etwa 1.500 Menschen, darunter rund 80 jüdische Familien – insgesamt 450 bis 500 Einwohner jüdischer Herkunft. 1941 wurden die Juden von Kražiai in einem Ghetto in der Scheune des Gutshofs isoliert (später kamen auch Juden aus Karklėnai hinzu) und in mehreren Etappen ermordet.

Die Nazis versuchten aktiv, Litauer in den Holocaust zu verwickeln: Deutsche Offiziere forderten bei der Erschießung von Juden, dass jeder Polizist, Rebell, Partisan oder Weißarmist, der als Konvoimitglied in den Wald kam, mindestens einen seiner jüdischen Nachbarn oder Bekannten erschoss. Nach den Massakern von 1941 überlebten etwa 20 Personen der jüdischen Gemeinde Kražiai, die sich in Litauen versteckten oder in die Tiefen der UdSSR flohen.

Am 2. August 1941 ermordeten die Nazis und ihre Kollaborateure in der Nähe von Medžiokalnis mehr als 70 Kinder und mehrere erwachsene Juden. Der Historiker Stanislovas Buchaveckas nannte dieses Massaker den „Mord an jüdischen Kindern“.

An dieser Stelle steht heute ein Denkmal mit der Inschrift: „An dieser Stelle ermordeten die Nazis und ihre Kollaborateure am 2. August 1941 71 Juden aus Kražiai.“ Die hebräische Inschrift gibt an, dass 71 Juden aus Kražiai ermordet wurden: 6 Männer und Frauen sowie 65 Kinder.

Platz für die Gerechten unter den Völkern (Denkmal)

Am 22. Oktober 2021 wurde in Šiauliai, an der Kreuzung der Ežero und Vilniaus Straße, der Platz (das Denkmal) „Gerechte unter den Völkern“ eingeweiht. Es ist das erste Denkmal für die „Gerechten unter den Völkern“ in Litauen. Das Denkmal wurde von dem aus Šiauliai stammenden Designer Adas Toleikis entworfen und von Sania Kerbelis, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde des Kreises Šiauliai, initiiert. Am Denkmal „Jungtis“ sind die Namen der „Gerechten unter den Völkern“ des Kreises Šiauliai eingraviert, die an 148 jüdische Retter erinnern, während künstlerische Akzente die Tore des Ghettos von Šiauliai darstellen. In Šiauliai gab es zwei Ghettos: das so genannte Kaukazo-Viertel und das EžeroTrakų-Straßenviertel. Körperlich kräftige und arbeitsfähige Menschen wurden in das erste Ghetto geschickt, Spezialisten (Ärzte, Mechaniker usw.) in das zweite. Das Ghetto Šiauliai wurde im Sommer 1941 auf Befehl des Kommandanten von Šiauliai eingerichtet und 1944 mit dem Rückzug der deutschen Truppen aufgelöst. Die übrigen Juden wurden in die Konzentrationslager Stutthof und Dachau gebracht. Mehr als 5.950 Juden waren im Ghetto inhaftiert. In der Zwischenkriegszeit lebten in Šiauliai etwa 6.500–8.000 Juden, von denen einige freiwillig ins Innere Russlands auswanderten. Nach dem Holocaust gab es nur noch etwa 350–500 Juden.

Jüdische Holocaust-Gedenkstätte Kražiai im Kuprė-Wald

Im Wald von Kuprė, etwa 13 Kilometer von der Stadt Kražiai entfernt, befinden sich die Stätte und das Grab des Massakers an den Juden von Kražiai.

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Kražiai etwa 1.500 Menschen, darunter rund 80 jüdische Familien – insgesamt 450 bis 500 Einwohner jüdischer Herkunft. Im Sommer 1941 wurden die Juden von Kražiai in einem Ghetto isoliert, das in der Scheune des Gutshofs eingerichtet worden war.

Am 26. Juli 1941 fand im Wald von Kuprė der Massenmord an den Juden von Kražiai statt. Etwa 300 Erwachsene und Jugendliche wurden mit Lastwagen in den Wald gebracht. Dort wurden sie in Gruppen aufgestellt und in die Lastwagen verladen. Auf dem Weg zum Ort des Massakers erhielt man ihnen Schaufeln – ein Zeichen dafür, dass die Opfer Gruben ausheben mussten. Die Juden gruben eine tiefe, längliche Grube im Wald von Kuprė. Anschließend wurden sie gezwungen, sich auszuziehen, und die Hinrichtung erfolgte systematisch: Die Opfer wurden zu fünft am Rand der Grube aufgestellt und in zwei Reihen erschossen – der erste in den Rücken oder die Brust, der zweite in den Kopf.

Die Morde wurden sowohl von Mitgliedern der örtlichen TDA (Nationalen Arbeitsschutzeinheit) als auch von deutschen Soldaten und Offizieren verübt. Sie verzögerten sich aufgrund eines liegengebliebenen Lastwagens und Widerstands im Ghetto Kražiai, als den Gefangenen klar wurde, dass die Abgeführten nicht zurückkehren würden. Aus diesen Gründen wurde die geplante Hinrichtung von zwölf sowjetischen Aktivisten am selben Tag nicht durchgeführt. Diese Personen wurden später in das Gefängnis Raseiniai verlegt, die meisten von ihnen wurden freigelassen.

Nach dem Massaker beschlagnahmten deutsche Sicherheitskräfte Wertgegenstände von Juden. Die Operation führte dazu, dass fast alle Mitglieder der jüdischen Gemeinde Kražiai über 12 Jahre ausgelöscht wurden.

Heute steht an der Stelle des Holocaust ein Denkmal, und die Stelle der Tötungsgrube ist von einem Zaun umgeben.

Gräber von Holocaust-Opfern in Šateikiai

Die Stätte und das Grab des Massakers an Frauen und Kindern der jüdischen Gemeinde von Salantai ist ein historischer Friedhof für Holocaust-Opfer im nordwestlichen Teil des Gebiets der Gemeinde Plungė, in Šateikiai Rūdaičiai (Ältestenrat Plateliai), 0,5 km nordöstlich der Straße Skuodas-Klaipėda, am nordwestlichen Rand des Waldes von Šateikiai.

Die Grabstätte ist rechteckig (10 x 10 m) und von einem Drahtgitterzaun umgeben. Im Nordwesten befinden sich ein einflügeliges, durchbrochenes Metalltor, dessen oberer Teil den Davidstern zeigt. Der Davidstern und eine Gedenkinschrift in Jiddisch und Litauisch sind in die monumentale Granitplatte eingraviert. 1980 wurde dort eine Holzskulptur eines stehenden, gefesselten Juden aufgestellt (Künstler: Volkskünstler Jakovas Bunka). Die Fläche des Geländes beträgt 0,01 ha.

An diesem Ort ermordeten Hilfspolizisten aus Salantai und Šateikiai im Juli/August 1941 Frauen und Kinder der jüdischen Gemeinde von Salantai. Die Exekution erfolgte in drei Phasen. Das erste Massaker fand um den 20. Juli 1941 statt. Auf Befehl der Polizei kamen Fuhrleute mit Karren im Morgengrauen aus den umliegenden Dörfern nahe der Synagoge von Salantai, wo jüdische Frauen und Kinder festgehalten wurden, und brachten, begleitet von Hilfspolizisten, etwa 60 bis 70 Frauen in den Wald von Šateikiai. Während des zweiten Massakers Ende Juli wurden die letzten verbliebenen Frauen und Kinder im Ghetto getötet, mehr als 50 an der Zahl. Ende August eskortierten Hilfspolizisten etwa 100 jüdische Frauen aus Salantai in den Wald von Šateikiai zur Exekution. Seit Juli hatten sie als landwirtschaftliche Hilfskräfte auf dem Gut Šalynas und bei Bauern in der Gemeinde Salantai gearbeitet.

Laut dem Holocaust-Atlas in Litauen sind hier 95 Opfer begraben. Die Gedenktafel am Grab und die Dokumentensammlung „Massenmorde in Litauen“ weisen darauf hin, dass hier 100 jüdische Männer, Frauen und Kinder getötet wurden. Paulius Vaniuchinas, ein Historiker von Salantai, ermittelte, dass an diesem Ort 210 bis 220 Frauen und Kinder ermordet wurden.

Der Ort des Massakers und der Beisetzung wurde 1970 zum historischen Denkmal von lokaler Bedeutung erklärt und 1993 in das Register des kulturellen Erbes aufgenommen.

Der Ort des Massakers an den Juden in Mažeikiai und seine Umgebung

Das Objekt befindet sich in der Nähe des alten jüdischen Friedhofs von Mažeikiai. Wenn man von Mažeikiai in Richtung Tirkšliai/Seda die Sedos-Straße (Straße 164) entlangfährt, befindet sich auf der linken Straßenseite ein Schild mit der Aufschrift „Friedhof der Opfer des jüdischen Genozids und des Zweiten Weltkriegs“.

Zu Beginn des Holocaust, am 1. Juli 1940, lebten etwa 1100 Juden in Mažeikiai. Ende Juni 1941, mit Beginn der deutschen Besatzung, wurden bis zu 1000 Juden verhaftet und in der Synagoge von Mažeikiai festgehalten. Mitte Juli wurden die etwa 40 Juden von Leckava in der Scheune der Familie Lačas in Mažeikiai eingesperrt, die Frauen und Kinder in der Scheune, die Männer in der Synagoge.

Am 29. Juli 1941 zwangen die in Mažeikiai eingetroffenen Deutschen die Juden, in der Nähe des jüdischen Friedhofs Gräber auszuheben. Am 30. Juli um 6 Uhr morgens begannen Massenmorde. Am ersten Tag erschossen die Deutschen, später setzten die örtlichen Weißen Garden die Morde fort. Anfang August wurden in der Nähe desselben Friedhofs auch Juden aus anderen Dörfern und sowjetische Aktivisten erschossen.

Am 7. Dezember 1944 wurden auf Anordnung der sowjetischen Kommission die Gräber exhumiert und gerichtsmedizinisch untersucht. Dabei stellte man fest, dass sich 3 km von Mažeikiai entfernt, am Ufer der Venta, auf dem jüdischen Friedhof fünf Gräber mit etwa 4.000 sterblichen Überresten befanden. Die Zahl der in der Nähe von Mažeikiai erschossenen Juden wird unterschiedlich angegeben – zwischen 3.000 und 4.000. Historische Forschungen legen jedoch nahe, dass diese Zahlen zu hoch sind; die tatsächliche Zahl der Opfer liegt bei etwa 2.500.

Das Objekt ist derzeit eine Touristenattraktion, die von allen an der Geschichte des militärischen Erbes Interessierten besucht werden kann.

Zugehörige Geschichten

Der Mann, der die Verfolgten rettete

Bronius Gotautas, im Volksmund Broliuk genannt, riskierte während und nach dem Zweiten Weltkrieg sein Leben, um verfolgte Menschen zu retten – sowohl Juden als auch litauische Nationalisten und russische Soldaten.

Eine Liebesgeschichte, die im Krieg endete

Diese Geschichte erzählt von der Liebe und dem Überlebenskampf von Pranas Laucevičius und Rūta Gurvičiūtė während des Zweiten Weltkriegs. Sie zeugt von Mut, Opferbereitschaft und Tod, als die Gräueltaten des Krieges nationale Grenzen, nicht aber menschliche Gefühle, außer Kraft setzten.

Wie eine zweite Geburt

Im Juli und August 1941 massakrierten die Nazi-Behörden in Kražiai fast die gesamte Bevölkerung des Ortes. Marytė Gerčienė, eine Gefangene des Ghettos Kražiai und Kolchosbäuerin der Kolchose K. Požėla, überlebte diese Tragödie wie durch ein Wunder.

Massaker an jüdischen Frauen aus Salantai im Šateikiai-Wald

Im Sommer 1941 fand im Wald von Šateikiai ein Massaker an jüdischen Frauen und Kindern statt, das von der örtlichen Polizei und einer Miliz in weißen Roben verübt wurde. Die Opfer wurden von Salantai zum Ort des Massakers gebracht und vor ihrer Erschießung gezwungen, sich auszuziehen und in eine Grube zu springen. Verschiedenen Quellen zufolge wurden bei diesen Hinrichtungen zwischen 95 und 230 Menschen getötet, zumeist Frauen und Mädchen.

2.500 unglückliche Seelen beendeten ihr Leben in Mažeikiai.

Ende Juli 1941 begann in Mažeikiai ein Massenmord an Juden, der von den Deutschen initiiert und später von lokalen Wirtschaftskriminellen fortgesetzt wurde. Die Menschen wurden in Gruppen zum jüdischen Friedhof gebracht, gezwungen, sich auszuziehen, und in der Nähe von Gruben erschossen. Innerhalb weniger Tage wurden mehr als 2.000 Juden aus Mažeikiai und den umliegenden Ortschaften ermordet.

Litauische Retter – Miriam Javnaitė-Voronovas Überlebensgeschichte

Während des Zweiten Weltkriegs überlebte Miriam Javnaitė-Voronova den Holocaust dank vieler Litauer, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens und des Lebens ihrer Angehörigen verfolgte Juden versteckten, ernährten und pflegten.

Die Heldentaten der Dorfbewohner von Šarnelė

Während des Zweiten Weltkriegs retteten zwei Familien aus dem Dorf Šarnelė – die Striaupiai und die Kerpauskas – trotz Lebensgefahr das Leben von Juden. Die Familie Striaupiai rettete insgesamt 26 Menschen, darunter neun Familien, und für die Familie eines jüdischen Kürschners aus Alsėdžiai wurde im Wald des Gehöfts der Kerpauskas ein Versteck eingerichtet.

Die Tragödie der Juden von Plateliai

Im Juli 1941 wurden 30 einheimische Juden auf dem Jazminų-Hügel in der Stadt Plateliai ermordet, und der Ort wurde später durch die dort stattgefundenen tragischen Ereignisse bekannt.

Das Schicksal der Juden von Plungė

Im Sommer 1941 wurde die jüdische Gemeinde von Plungė mit über 1800 Mitgliedern fast vollständig brutal ausgelöscht. Die Menschen wurden unter furchtbaren Bedingungen eingesperrt, dem Hungertod ausgesetzt und schließlich im Wald von Kaušėnai erschossen. Die Massenmorde wurden von einheimischen Kollaborateuren verübt.

Der Satz im Text, der sich auf ein offizielles Verbot der katholischen Kirche, Juden zu helfen, bezieht, spiegelt die offizielle Haltung der Kirche gegenüber den Besatzungsbehörden wider. Es wurden keine formellen Dokumente erlassen, die die Unterstützung von Juden ausdrücklich untersagten. In der Praxis bedeutete dies, dass die katholische Kirche eine Politik des Schweigens und der Vorsicht verfolgte – sie vermied eine offene Konfrontation mit dem NS-Regime, um sich selbst und ihre Gläubigen vor Repressionen zu schützen.

Trotz dieser institutionellen Beschränkungen entschieden sich viele Geistliche, geleitet von ihren eigenen moralischen Überzeugungen, Juden zu helfen. Mehr als 160 Priester, Mönche und Nonnen versorgten sie heimlich mit Nahrung, Unterkunft, gefälschten Dokumenten oder sogar Taufbescheinigungen, um Leben zu retten. Einige wurden für ihr Handeln verhaftet, deportiert oder sogar getötet.

Obwohl die Kirche die Hilfe für Juden offiziell nicht verbot, distanzierte sich ihre Führung öffentlich von solchen Bemühungen und überließ die Entscheidung zum Handeln einzelnen Geistlichen – die oft mit großem Mut und Heldenmut handelten.