СССР/коммунистическая оккупация

IV Оккупация Советами и Холодная война

В 1940 году независимое Латвийское государство прекратило свое существование в связи с оккупацией и аннексией Латвии Советским Союзом и включением ее в состав Союза Советских Социалистических Республик (СССР).

Все институты, обеспечивавшие суверенитет государства, включая Министерство иностранных дел, вооруженные силы и пограничную службу, были ликвидированы. Представительства Латвии за рубежом были закрыты, а их здания и имущество перешли к СССР. Армия и пограничная служба были сокращены, офицеры и командиры заменены.

Советская оккупация продолжалась до 1991 года.

Во время оккупации состоялись две массовые депортации латышского народа - в 1941 и 1949 годах, в ходе которых народ подвергался репрессиям и пропаганде в дополнение к проводимым денежным реформам.

Дополнительные источники информации

1. Советская оккупация - Музей оккупации Латвии (okupacijasmuzejs.lv)

2. Советская оккупация - Музей оккупации Латвии (okupacijasmuzejs.lv)

Ваши комментарии

Добрый день! Спасибо за ваш комментарий! Подобные факты упоминаются в исторических источниках, подготовленных специалистами в соответствующей области. Если вы располагаете другими цифрами и фактами по указанной теме, пожалуйста, поделитесь с нами этой информацией со ссылкой на источник. С уважением, «Странный Путешественник».

Кроме того, советские самолеты иногда допускали ошибки, сбрасывая бомбы и ракеты за пределами района полигона. Например, в 1967 году в Салдусе упало три бомбы. Инциденты продолжали происходить даже во второй половине 1980-х годов. Ударные волны, создаваемые низколетящими самолетами, неоднократно разбивали окна в Салдусской средней школе. Избавиться от свалки удалось только с уходом российской армии в 1993 году, когда была восстановлена и волость Зварде, которая в настоящее время находится в Салдусском крае. Архивные данные, собранные Латвийским обществом по исследованию оккупации, свидетельствуют, что в период советской оккупации на территории Латвийской ССР для нужд армии СССР было выделено в общей сложности 163 856 гектаров земли (без учета городов), а 1335 хозяйств на этой земле были ликвидированы. lasi.lv Виестурс Спруде, Лилия Лимане / Latvijas Avize

Связанная хронология

Связанные объекты

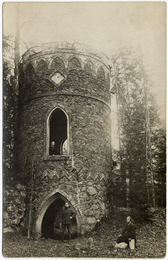

Башня коррекции наводки огня 46-й береговой батареи Вентспилса

Отреставрированная Башня коррекции наводки огня 46-й береговой батареи Вентспилса находится на улице Саулриета и доступна для посетителей как смотровая вышка. Эта башня с прилегающими позициями для четырех пушек - единственная батарея береговой обороны в Латвии, которая сохранилась в таком хорошем состоянии со времен Второй мировой войны. По лестнице в башне посетители могут подняться на открытую смотровую площадку, с которой открывается вид на море. Рядом с башней установлен информационный стенд, дополненный QR-кодом, с помощью которого можно посмотреть анимацию об исторических событиях. Рядом с башней обустроена новая улица, большая автостоянка и деревянный мостик над зоной природного заповедника.

Этот военный комплекс был построен в 1939 году, когда началось строительство военных баз СССР в Латвии. 46-я батарея береговой охраны насчитывала четыре позиции для пушек типа Б-13. Первый бой эта батарея приняла 24 июня 1941 года, когда немецкий торпедный катер атаковал порт Вентспилс и был отброшен ответным огнем батареи с берегов Балтийского моря. 28 июня Советская армия взорвала пушки.

Звайгзните - Ирбенские военные постройки

На территории площадью 200 гектаров когда-то располагалась сверхсекретная военная база, которую занимала воинская часть 51429.

Батарея Ольмани №456 (советская военная база "Краснофлотская")

Первые береговые оборонительные батареи для защиты Ирбенского пролива начали строиться после 1912 года, когда был утвержден план минно-артиллерийской оборонительной позиции Балтийского флота, включавший несколько береговых оборонительных батарей и морских минных заграждений.

Позиция в Ирбенском проливе была самой дальней к югу, и ее задачей было блокировать любой доступ противника к Рижскому заливу. Основной упор делался на морские мины, десятки тысяч которых были установлены в Ирбенском проливе во время Первой мировой войны кораблями Балтийского флота. Только в 1916 году на южной оконечности острова Сааремаа, на мысе Сирвес, начали строить береговые оборонительные батареи. Всего было построено семь батарей, а батарея 43 была оснащена 305-мм орудиями. На латвийском побережье Ирбенского пролива оборонительные батареи не строились.

Даже после образования Латвийской Республики латвийская армия и флот не создали артиллерийских позиций для защиты Ирбенского пролива.

Ситуация изменилась после заключения пакта о взаимопомощи между Латвийской Республикой и СССР от 5 октября 1939 года, который предусматривал размещение в Курземе контингента Красной армии и Балтийского военно-морского флота. Советские планы также включали создание системы береговой обороны на основе плана 1912 года с усовершенствованиями. Планировалось построить береговые оборонительные батареи на месте Лиепайской крепости, новые батареи к югу от Вентспилса (батарея № 46) и две батареи в самой узкой части Ирбенского пролива у Микельторниса. Уже после оккупации и аннексии Латвии планы береговой обороны Балтийского флота были дополнены, и к июню 1941 года в северной части Курземе планировалось создать 207-й артиллерийский дивизион с пятью батареями. Две батареи должны были быть установлены в окрестностях Микельторниса - батарея 40 в Лужне со 130-мм орудиями B-13 в железобетонных укреплениях и батарея 117 в Олмани (место, обозначенное на картах латвийской армии как Ķesteri) со 152-мм орудиями MU-2. Поскольку разработка 152-мм орудий не была завершена, на железобетонных укреплениях батареи были построены временные деревянные платформы и установлены еще четыре 130-мм орудия. Строительство обеих батарей было завершено к июню 1941 года, но батареи не удалось отследить в ходе войны против немецкой 291-й пехотной дивизии, и их экипажи переехали на остров Сааремаа.

В конце Второй мировой войны немецкая группа армий "Курляндия" довольно серьезно относилась к возможным советским высадкам в северной Курляндии, особенно после таяния льда в Финском заливе и на западном побережье Эстонии. По всему побережью Курземе были развернуты самодельные батареи береговой обороны. Советская батарея № 40, Gerate Batterie Sommer 289-го артиллерийского дивизиона с двумя 122-мм советскими гаубицами, была размещена на железобетонных позициях у Лужне. В районе позиций батареи № 117 находилась батарея № 2 530-го артиллерийского дивизиона с тремя 152-мм советскими трофейными пушками, тремя 37-мм зенитными установками, одной 20-мм четырехствольной зенитной установкой, двумя 75-мм противотанковыми пушками и двумя минометами для освещения.

После окончания активных боевых действий в мае 1945 года СССР начал восстанавливать систему береговой обороны на Курземском побережье. Осенью 1945 года у дома Ольманского была развернута временная батарея 456 со 152-мм орудиями системы Кане, которая была переименована в "Краснофлотскую".

В 1952 году временные орудия батареи были заменены на новейшие 152-мм орудия системы МУ-2. Батарея состояла из четырех железобетонных орудийных установок, железобетонного командного пункта с дальномерной башней и технических зданий. Строительство батареи было завершено в 1958 году.

В 1958 году, после демонтажа батареи береговой обороны "Лужня", она была заменена мобильной батареей 130-мм орудий SM-4-1 № 343. Мобильные орудия не имели железобетонных орудийных установок, но было построено несколько бревенчатых и песчаных сооружений.

Батарея № 343 действовала до начала 1960-х годов, а батарея № 456 - до 1975 года, когда она была законсервирована. Позиции батареи использовались для размещения зенитно-ракетных комплексов С-125, а также 10-го артиллерийско-ракетного полка береговой обороны с ракетными комплексами КП-2 "Сопка", и инфраструктура была соответствующим образом изменена.

В 1993 году Советская Армия передала инфраструктуру батарей "Олмани" и "Лужна" Латвийской Республике.

Смотровая вышка Советской пограничной службы - смотровая башня в Павилосте

Советская пограничная смотровая башня находится на Южном пирсе в Павилосте. Бывшая советская пограничная смотровая башня, которая не использовалась с начала 1990-х годов, теперь превратилась в смотровую площадку с вращающимся на 360 градусов наземным телескопом. Отсюда открывается прекрасный вид на море и корабли, можно также понаблюдать за птицами. Подниматься на башню разрешено только в светлое время суток в летний сезон. Поскольку лестница в башне достаточно крутая, посетителям необходимо оценивать свои способности, состояние здоровья и соответствующие риски. На смотровой башне и на прилегающей территории ведется видеонаблюдение. Зимой башня закрыта для посетителей.

Коллекция автомобилей советской армии

Владелец гостевого дома «Pūpoli» Эдгарс Карклевалкс в Дундагском крае уже более 15 лет предлагает отправиться в историческую ознакомительную поездку по северу Курземе на собственноручно отремонтированном грузовике Советской Армии ГАЗ-66 (до 24 человек) и УАЗ-3151 (до 6 человек). Маршрут включает бывшие военные объекты. На территории гостевого дома можно осмотреть автомобили советской армии и другую технику.

Наблюдательная вышка Советской Армии (Курган офицеров)

Офицерский курган" расположен менее чем в километре от руин Звардской церкви. Курган состоит из руин и остатков окружающих домов и усадьбы, которые были снесены бульдозером. На кургане была построена наблюдательная башня. Согласно надписи, нынешняя башня была построена в 1981 году. Вышка использовалась для регистрации попаданий бомб. Учебные бомбы имели пониженное содержание взрывчатого вещества, поэтому за их попаданиями приходилось следить более тщательно. Неразорвавшиеся бомбы сразу же обезвреживались, но не все их удавалось найти.

Остатки башни можно увидеть здесь и сегодня - кирпичные стены. Поскольку барраж находится относительно высоко, в ясный день можно увидеть даже литовский нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе.

Советский секретный бункер в Лигатне (Līgatne)

Советский секретный бункер находится на 9 м ниже здания Реабилитационного центра «Лигатне» и прилегающей территории в Лигатненской волости Цесисского края. Бункер открыт для посетителей. Предлагаются экскурсии в сопровождении гида, обед в столовой бункера, вечеринки в советском стиле и реалити-игра «Объект-Икс». Задача бункера заключалась в обеспечении минимально необходимых условий для долгосрочной работы Совета Министров Латвийской ССР, руководства Коммунистического Совета ЛССР и руководства Госплана ЛССР в случае угрозы ядерной войны.

Подземный бункер площадью 2000 м2 был мощнейшим автономным хозяйственным сооружением со всем необходимым и самым современным оборудованием того времени, а также одним из самых стратегически важных мест в Латвии советской эпохи на случай ядерной войны. На объекте имеется охраняемое подземное рабочее пространство – убежище, спальный корпус санаторного типа на 250 мест, объекты обеспечения и 24-квартирный жилой дом для обслуживающего персонала. Все подлинное подземное оборудование и планы сохранились до наших дней. В бункере находится электростанция с дизельными генераторами и хранилищем для топлива, оборудование для кондиционирования воздуха с запасом кислорода, система водоснабжения и канализации, работающая по принципу подводной лодки, узел связи, обеспечивающий прямую связь с Москвой – Кремлем и автономную связь со всеми важнейшими службами страны, уникальная карта с историческими названиями колхозов, аутентичная столовая с типичным советским меню, различными атрибутами советской эпохи и предметами домашнего обихода.

Ракетная база Советской армии в Зелтини (Zeltiņi)

Бывшая ракетная база Советской армии находится в Меднюкалнсе Зелтиньской волости Алуксненского района. С 1961 по 1989 год в Зелтини Алуксненского района действовал особо секретный советский военный объект – база ядерных ракет. Здесь размещались баллистические ракеты средней дальности П-12 (8К63), P12Y (8K63Y) с 4-мя стартовыми площадками. Дальность полета - 2200 км. В этот период армия использовала территорию площадью около 300 га, огороженную колючей проволокой, менее чем в километре от автомобильной дороги регионального значения P34 «Синоле-Силакрогс».

Жилая зона и сверхсекретная зона остались в наследство и сегодня. Бетонные дороги ведут в скрытые в то время места – ангары, стартовые площадки, бомбоубежища. На площади в несколько десятков гектаров расположены различные сооружения, связанные с содержанием и обслуживанием ядерных ракет. Территория была обеспечена автономным электроснабжением, водоснабжением и теплоснабжением, которые были разрушены с уходом армии. После ухода армии часть техники была передана муниципалитету. В настоящее время можно осмотреть 20 га территории бывшей ракетной базы, юго-западная часть которой предлагается как туристическая достопримечательность. Базу можно осмотреть двумя способами – основная экспозиция об истории ракетной базы, которая находится в помещении музея Зелтини, и туристический маршрут по территории базы. На территории базы можно поиграть в лазертаг в компании друзей до 12 человек.

Сторожевая башня пограничников в Салацгриве

Расположен в Салацгриве, в северо-восточном направлении, в 1 км от моста через реку Салаца.

Военная база Советской Армии в Салацгриве – одно из бывших мест дислокации оккупационных войск. В Салацгриве располагалась часть ПВО. Она была относительно небольшой и стала первой воинской частью, покинувшей Латвию в 1992 году. В это время в Латвии происходило масштабное разграбление, когда латвийское государство уступило требованиям России о скорейшем выводе оккупационных войск с территории страны.

После Второй мировой войны Советская Армия продолжила стремительное и масштабное строительство военных объектов на территории Латвии. Военные базы были своего рода государством в государстве. Считается, что оккупированная Латвия стала самым милитаризованным местом в мире и будет полностью разрушена в случае войны. Уголовные преступления, имперский настрой и вседозволенность наиболее ярко характеризовали присутствие Советской Армии в Латвии. Тщательно поддерживаемый миф о «счастливой жизни в Советской Латвии» и Советской Армии как «освободительнице» на самом деле был «жизнью на пороховой бочке». После восстановления независимости Латвии иностранные войска покинули Латвию только в 1994 году, но десятки тысяч отставных советских военнослужащих и членов их семей остались в Латвии.

Сегодня вы можете посетить территорию базы.

Экспозиция Историко-художественного музея Айзкраукле "Советские годы"

Экспозиция расположена в бывшем доме культуры Айзкрауклеской волости. Она отражает жизнь, работу, досуг, образование и культуру советского человека, а также историю создания Айзкраукле (в советское время - Стучка) и Плявиньской ГЭС. Здесь можно осмотреть «Красный уголок» с агитационными материалами того времени, кабинет партийного функционера, типичную советскую квартиру с гостиной, кухней, ванной, туалетом и соответствующими атрибутами. Некоторые помещения посвящены советской медицине, туризму, спорту и репрессиям. В центре экспозиции - просторный зал с автомобилями советского производства. Создание экспозиции в 2016 году. начал Историко-художественный музей Айзкраукле, разместив ее на трех этажах. В настоящее время это крупнейшая в странах Балтии выставка такого типа, посвященная советской оккупации.

Бывшая ракетная база советской армии "Ракетниеки"

Здания бывшей советской военной базы находятся в запущенном состоянии, но на территории есть автомобильная трасса. Территорию можно исследовать пешком, но для этого необходима хорошая обувь, защищающая от грязи и песка.

Советская пограничная застава в Юрмалциемсе

После Второй мировой войны в Латвии действовали различные запреты в приграничных и прибрежных районах. С 19 июня 1945 года рыбакам были выделены пирсы, которые были огорожены колючей проволокой, охранялись патрулями и сторожевыми вышками. 4 сентября 1946 года были введены запретные зоны береговой охраны на западной границе ЛССР.

В деревне Юрмалчи на берегу гордо покачивается бывший пограничный пост, вышка и трактор! Как он туда попал, можно спросить у местных гидов!

Сказочно красивое и интересное место - как своей аурой советской эпохи, так и очарованием морского берега.

Полигон Зварде и бывшая советская военная база "Лапсас"

База обслуживания полигона расположена примерно в 2 километрах к востоку от поместья Стрику, на дороге Салдус - Ауце. Бывший полигон советской военной авиации (воинская часть № 15439) в Зварде расположен к югу от Салдуса. На территории аэродрома находится несколько достопримечательностей - руины церквей Зварде и Керклини, разрушенное Рительское кладбище, наблюдательный пункт аэродрома, так называемый "Офицерский курган" и бывшая база личного состава аэродрома и стрельбище "Лапсас".

Для обслуживания воздушного полигона в Зварде требовалось подразделение примерно в одну роту - для установки мишеней, устранения повреждений, охраны полигона и координации полетов. Он базировался на месте дома под названием "Лапсас" до Второй мировой войны. Со строительством аэродрома были построены казармы, транспортные сараи, вышка управления полетами и полигон для обучения персонала.

После восстановления независимости Латвии здесь действовал Звардский учебный центр Сил обороны, но с 2007 года территория принадлежит муниципалитету и арендуется несколькими охотничьими коллективами. В бывших казармах размещена выставка, посвященная истории Звардской волости.

Маяк Акмеенрагс и судьба "Саратова"

Маяк Акменьрагс находится в Сакской волости, в 10 км к юго-западу от Павилосты. На маяк можно подняться по винтовой лестнице, и с него открывается вид на море и окрестные леса. Нынешняя башня маяка высотой 37 м была построена в 1921 году, а предыдущий маяк был разрушен во время Первой мировой войны.

Среди других маяков Латвии маяк Акменьрагс выделяется своим расположением в одном из самых опасных для судоходства мест на всем побережье Балтийского моря. Свет маяка указывает на каменистую отмель длиной около двух морских миль или 3,7 км, достигающий моря в северо-западном направлении. Глубина моря на этой отмели составляет чуть более двух метров. Место, расположения маяка осталось прежним, но берег с годами отступил. Несмотря на то, что навигационный огонь здесь горел ещё с 1879 года, Акменьрагс пережил несколько кораблекрушений. Самое известное из них – посадка на мель латвийского парохода «Саратов» в сентябре 1923 года. В 1919 году Саратов ненадолго стал резиденцией Временного правительства Латвии. В Акменьрагсе располагался пост погранохраны, здесь можно осмотреть здания Советской армии.

Военная база советской армии в Павилосте - центр активного отдыха

В советское время здесь располагалась пограничная часть, в нескольких километрах в лесу находились другие подразделения советской армии - офицеры связи и база зенитных ракет. После обретения независимости здесь разместилась латвийская армия.

Бывшая военная база советской армии теперь является центром отдыха, досуга и кемпинга - для развития личности во взаимодействии с природой и окружающими людьми.

Место для отдыха и проживания как туристических групп, так и семей. Комнаты, душ, туалет, камины, просторная территория для занятий, звуки природы. Бронируйте заранее, позвонив по телефону +371 26314505.

Советский военный городок в Межгарциемсе (Mežgarciems)

Бывший военный городок советской армии расположен в Межгарциемсе Адажского района, недалеко от автомагистрали Р1. Информационные стенды установлены недалеко от городка войск ПВО Советской армии, в котором когда-то находилась база для тренировочных целей. Посетители могут осмотреть территорию бывшей армейской базы. Межгарциемса не было на картах времен советской оккупации. Не было никаких свидетельств того, что там находился построенный для советских солдат военный городок с базой ПВО. После Второй мировой войны на территории Латвии происходило быстрое и масштабное строительство мест дислокации Советской армии. Базы чужой армии были подобны государству внутри государства. Военные части в Латвии были практически повсюду. Отставные военные СССР и их семьи, которых в первую очередь приходилось обеспечивать жильем, были особо привилегированной частью общества.

Многие из них выбрали города Латвии, потому что в них был более высокий уровень жизни, чем в других регионах Советского Союза. Преступления военных, имперское отношение и вседозволенность наиболее ярко характеризовали присутствие Советской армии в Латвии, демонстрируя безразличное отношение режима к Латвии и ее коренным жителям. Тщательно поддерживаемый миф о «счастливой жизни в Советской Латвии» и «Советской армии как освободительницы» на самом деле был «жизнью на пороховой бочке».

Школа Адама Стила

Здание школы расположено в центре города на левой стороне улицы Аусекля, рядом с гимназией имени Валки Яниса Цимзе.

В здании, названном в честь учителя Адамса Тераудса, изначально располагалась школа, строительство которой было завершено в 1923 году. В 1946 году здесь разместился военный штаб армейского гарнизона. Таким образом, в центре города Валка был создан военный центр, а Валка стала важным ядерным объектом для армии СССР. Территория здания была окружена высоким забором и называлась городом в городе, поскольку здесь были свой магазин, больница, котельная и даже кафе для нужд армии. На крыше здания была размещена символика советской власти – красная звезда. Армия покинула это место в конце 1980-х годов, забрав с собой всё, что могла унести.

Рядом, за школой Адама Стила и подземными бункерами, находится Шведский (Шереметьевский) вал. Этот искусственно созданный земляной вал был построен в начале Северной войны, около 1702 года, для защиты Валки от шведов. Самая крутая стена вала обращена к Эргеми, а другая – к улице Аусекля.

Сегодня школу Адама Стила можно осмотреть только снаружи.

Подземные бункеры в Валке (Valka)

Бункеры Валки находятся в центре Валки, на левой стороне улицы Аусекля, рядом со школой Адама Терауда. Бункеры можно осмотреть только снаружи. Бункеры Советской армии в Валке были одним из самых секретных мест в Советской Латвии, куда можно было попасть только по спецпропускам. С 1953 по 1989 год здесь располагался резерв стратегической ракетной связи Советской Армии. Для постройки бункеров большие автомобили с 16 колесами привезли крупные железобетонные блоки. Когда все три бункера были построены, их засыпали щебнем для дополнительного укрепления и теплоизоляции. В бункерах размещался резервный центр стратегической ракетной связи, который находился в подчинении Ленинградского центра связи.

Из этих бункеров регулировались шахты с армейскими ракетами. В районе Валки и Валги их было 20. В октябре 1962 года, во время Карибского кризиса, эти ракеты были готовы к бою и были нацелены на Флориду. Легенда гласит, что не хватило всего пары часов, и они действительно были бы запущены. Рядом со школой Адама Терауда и подземными бункерами находится шведский (Шереметьевский) шанец. Искусственный земляной вал был построен в начале Северной войны, около 1702 года, для защиты Валки от шведов. Шанец самой крутой стеной обращен к Эргеме, а другая сторона выходит на улицу Аусекля.

Железнодорожная станция в Валке (Valka)

Железнодорожная станция в Валке находится в конце улицы Порука, рядом с железнодорожными путями, которые сегодня не используются. Здание вокзала можно осмотреть только снаружи, есть информационные щиты о важности железной дороги в Валке / Валге. Рядом со зданием вокзала установлен мемориальный камень в память о депортированных в Сибирь 14 июня 1941 года. Здание вокзала построено примерно в 1896/97 году. Изначально здесь были проложены узкоколейные железнодорожные пути на участке Валка - Руйена - Пярну. Железная дорога сильно пострадала во время Первой мировой войны. После прохождения государственной границы железнодорожная станция Валка (Валка II) стала пограничной станцией. В конце сентября 1920 года в Валку прибыла специальная комиссия Железнодорожного управления, которой было поручено провести переговоры и заключить с Эстонией договор о перевозке пассажиров со станции одной страны на станцию другой. Пути между станциями Лугажи, Валка и Валга, которые образовывали треугольник между собой, также имели стратегическое значение для разворота бронепоездов в обратном направлении.

В советское время армия СССР использовала станцию для доставки баллистических ракет в Валку. В ночь с 13 на 14 июня 1941 года произошла массовая депортация латвийского населения во внутренние районы СССР. Без приговора суда, предварительного предупреждения и объяснений в вагонах для скота из Валки и окрестностей с железнодорожной станции Валка было депортировано более 90 человек. В сентябре 1944 г. при отступлении немецкой армии станция была разрушена.

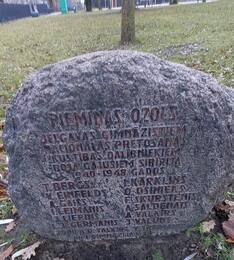

Летний лагерь Латвийской армии в Литене (Litene)

Летний лагерь Латвийской армии в Литене находится в лесу Литенской волости, недалеко от реки Педедзе. Истоки лагеря в Литене относятся к 1935 году, когда Латвийская армия начала строить здесь летний лагерный комплекс для Латгальской дивизии. Несколько тысяч солдат в Литене с мая по осень обучались тактике ведения боя и навыкам стрельбы. Летом 1941 года в армейском летнем лагере в Литене войсками Красной Армии и НКВД были арестованы офицеры Латвийской армии. Несколько офицеров были расстреляны на месте, остальные депортированы в Сибирь. 14 июня 1941 г. из лагеря Литене и Островиеши, примерно в 10 км от Литене не менее 430 офицеров были арестованы и депортированы в Сибирь.

Единственное историческое здание, оставшееся от лагеря, - это склад провизии. От других построек сохранились только фундаменты. Здесь создана смотровая площадка, на которой развевается флаг Латвии, расставлены скамейки, благоустроено место для костра. При поддержке Министерства обороны и Национальных вооруженных сил здесь была установлена деактивированная пушка. Размещены информационные табло. Памятное место на Литенском кладбище – Мемориальная «Стена боли» - также связана с историей лагеря в Литене. На Youtube-канале «Latvijas armija» можно посмотреть видео «Литене - Катынь Латвийской армии».

Музей истории и искусств округа Гулбене

Расположен недалеко от усадьбы Вецгулбене, на улице Литенес.

Во второй половине 1940-х годов в оранжерее поместья Вецгулбене и прилегающем к ней доме садовника дислоцировалась радиолокационная рота части № 75568 Советской Армии. Для её нужд были сооружены локационные курганы и установлены локаторы на аэродроме (бывшем аэродроме латвийской военной авиации). В конце 1980-х годов их перевели в Белявскую волость. Советская армия покинула Гулбене в 1993 году.

Видна площадь с двумя искусственно возведенными холмами на улице Литенес.

Мемориал «Стена боли»

На кладбище Литене найдены предметы искусства.

14 июня 2001 года на Литенском кладбище был открыт мемориал «Стена боли», созданный архитекторами Диной Грубе, Бенитой и Дайншем Берзиньш, каменщиками Иваром Фелдбергсом и Сандрасом Скрибновскисом. Он символизирует место захоронения солдат, погибших в 1941 году. В октябре 1988 года на территории бывшего летнего лагеря Латвийской армии в Сита силе Литенской волости был обнаружен прах 11 офицеров, убитых советскими войсками в июне 1941 года. Хотя их личности не удалось установить, 2 декабря 1989 года, после освящения в Гулбенской евангелическо-лютеранской церкви, они были торжественно перезахоронены на Литенском кладбище.

11 белых крестов, мемориальная доска и информационные стенды.

Бункер и мемориал национальных партизан в Сермукши (Sērmūkši)

В Сермукши находится одно из более чем сотни памятных мест партизанских боев в Латвии. Всего партизанские бои велись более чем в шестистах мест Латвии. В созданной по историческим свидетельствам землянке латышских национальных партизан можно переночевать в настоящих условиях – койки из досок, освещение керосиновой лампой, обогреватель, аналогичный тем, что использовали партизаны. Посещение необходимо бронировать заранее. Судьбоносный момент для группы национальных партизан Сермукши наступил 29 ноября 1946 года, когда пали четыре бойца группы - Янис Зиракс, Рейнхольдс Петерсонс, Янис Пиландс, Анна Зариня. Альфред Сюипе выжил, пережил депортацию, вернулся в Латвию и встретил восстановление свободного государства. Он стал инициатором идеи создания в Сермукши мемориала павшим товарищам.

Памятник командиру северо-восточных национальных партизан Петерису Супе - «Цинитис»

В память о командире национального партизанского отряда Петерисе Супе 28 мая 2005 года в Виляке был открыт памятник. Он расположен рядом с Вилякским католическим костёлом, на краю окопов, вырытых во время войны, где чекисты хоронили расстрелянных национальных партизан. Под памятником П. Супе установлена капсула с именами 386 павших национальных партизан, описаниями боёв и материалами о командире. На камне высечены слова: «Тебе, Латвия, я был верен до последнего вздоха».

Автор памятника – Петерис Кравалис.

Рядом находится мемориал латышским борцам за свободу, павшим в лесу Стомпаку и других местах боев и убитым чекистами в 1944–1956 годах.

20 июня 2008 года на правой стене была открыта гранитная доска с именами 55 павших партизан, расположенными в три колонны.

Памятник был воздвигнут на месте, где коммунистические оккупационные власти когда-то выставляли останки убитых партизан, чтобы запугать остальное население.

На соседней мемориальной доске выгравированы слова благодарности Петерису Супе и стихотворение Брониславы Мартужевой:

«Вставай, Питер Супе,

Душа, сражайся на войне!

Сегодня твоя кровавая жертва,

Восставший из народа.

Уходи и живи вечно

В силе и энергии юности,

Он трепещет, трепещет, трепещет

«Во имя поднимающегося флага!»

«Межа бральи» («Mežabrāļi») – бункер национальных партизан

Бункер «Межа бральи» («Mežabrāļi») расположен возле шоссе Рига - Псков (А2), в 76 км от Риги и в 11 км от Цесиса. Латвийские национальные партизаны или лесные братья были небольшими вооруженными группами местного населения, которые самостоятельно боролись против оккупационного режима СССР на территории Латвии с 1944 по 1956 год. Это были люди, которые не могли или не хотели жить в Советском Союзе и были вынуждены скрываться в лесах. Всего в Латвии насчитывалось около 20193 лесных братьев. Бункер был создан на основе рассказов и воспоминаний бывших лесных братьев о жизни в лесах, скрываясь и борясь за независимое Латвийское государство после 1945 года. В бункере размещена экспозиция вооружения и предметов быта. Здесь можно осмотреть личные вещи, оружие и фотографии партизан. Рассказ гида дополнен видеороликом с интервью лесных братьев. У бункера оборудована площадка для пикника с местом для костра. Можно заранее заказать суп, приготовленный на огне, или провести вечер у костра в открытом кинотеатре.

Национальные и советские партизанские бои и памятные места в Гривском лесу

Расположен в лесном массиве Грива.

Для осмотра доступны шесть объектов, связанных с местами боев отечественной и советской партизанской войны.

В лесном массиве Грива находятся не только штаб национальных партизан «Пурвсалини», Белый крест в национальном партизанском бункере и крест командиру движения сопротивления Андрею Роскошу, но и могила командира советской партизанской бригады Артура Баложа, памятник на т. н. Мейтеню кальнине, где в 1944 году погибла группа молодых партизан советской партизанской бригады, а также памятник советским партизанам с пятиконечной звездой и выгравированными словами «Мы укололись своими иголками».

Объекты можно осмотреть и во время велопрогулки по веломаршруту № 785 «Исторические рифмы в Гривских лесах» (протяженность маршрута 34 км, грунтовые и лесные дороги). Карта для скачивания.

Мемориал командиру национального партизанского отряда Андрею Роскошу (GPS 56.87399, 27.43524)

Осенью 1997 года в Лиелгривском лесу был открыт Белый крест командиру национального партизанского отряда Андрею Роскошу.

Памятник Артурсу Балодису (GPS 56.872926, 27.478121)

Артурс Балодис — советский партизан, командир спецподразделения «А», дислоцированного в Гривском лесном массиве. Он погиб во время масштабной «прочистки», проводимой немецко-фашистскими оккупантами. На месте его гибели товарищи вырезали на берёзе буквы АВ, чтобы он не забыл об этом. После войны местные краеведы нашли берёзу с надписью «АВ» и установили на её месте мемориальную доску.

Всем павшим в лесах Гривы (GPS 56.863280, 27.47975)

Этот памятный камень в Гривском лесном массиве установлен государственным предприятием «Латвияс валстс межи» в честь партизан, сражавшихся за Родину. Рядом с памятным камнем находится карта-схема с указанием партизанских штабов – объектов культурного наследия. Также создана зона отдыха. Рядом находится место национального партизанского поселения 1945–1947 годов.

Место поселения национальных партизан (GPS 56.863456, 27.481148)

На этом месте располагались поселения национальных партизан, боровшихся с советской оккупацией. Сохранились места расположения отдельных блиндажей, по внешнему виду которых можно судить о размерах и форме блиндажей. Национальные партизаны, сопротивляясь советской власти, действовали в Гривских лесах ещё несколько лет после окончания Второй мировой войны.

Холм Девочек (GPS 56.858187, 27.521526)

В июне 1944 года немецко-фашистские оккупанты провели масштабную «проческу» Гривских лесов с целью уничтожения партизан. Солдаты окружили крестьянское общество на горе Нумерне, состоявшее в основном из молодых девушек, и все они были расстреляны. После этих трагических событий местные жители переименовали гору Нумерне в гору Мейтеню. На этом месте установлен памятный камень.

Памятный камень национальным партизанам волости Алсвикю в «Чускубирзи»

Расположен в поселке «Чускубирз», Алсвикская волость, Алуксненский край.

Мемориальный камень открыт 21 августа 2018 года. Каменщик Айнарс Зельч.

Здесь, в лесном массиве, сохранилось место бункера, куда в июне 1947 года прибыл Антон Цирканс, начальник отдела связи Генерального штаба Латвийского национального партизанского союза, на встречу с представителями партизан во главе с Бруно Букалдерсом, чтобы организовать и поддерживать связь между отдельными национальными партизанскими группами. Цель Антона Цирканса не была реализована, так как он погиб 7 июля 1947 года недалеко от Друсти.

Мемориальная доска вецлаиченским национальным партизанам на месте бункера

Расположен в Вецлайценской волости Алуксненского района.

Открыт 4 октября 2019 года. Каменщик Айнарс Зельч.

13 марта 1953 года в Вецлайценском лесу, недалеко от домов «Корули», чекисты обнаружили тщательно замаскированный бункер и арестовали Бернхарда Абелкокса и Элмара Тортуза.

В бункере обнаружено оружие: 2 немецкие винтовки и 95 патронов, 2 пистолета «Парабеллум» и 152 патрона.

11 ноября 1949 года сотрудники ЧК расстреляли К. Докти-Доктениекуса, и его группа распалась. После покушения Б. Абелкокс и Э. Тортузис некоторое время скрывались в бункере возле домов «Маскали», но с весны 1951 года, при поддержке Илоны Аболкалны, обустроили бункер в «Корули», где и жили до ареста.

Поэтический амбар Брониславы Мартужевой

Музей Бродиславы Мартужевой находится на месте родного дома поэтессы в Индранской волости Мадонского края. Экспозиция музея расположена в отреставрированном амбаре, где доступны аудио- и видеозаписи о движении национального сопротивления и творчестве поэтессы, издававшей подпольный журнал, писавшей стихи и песни для национальных партизан. Бронислава Мартужева участвовала в движении сопротивления с самого момента его основания.

Дом Мартужевой «Lazdiņas» (дом не сохранился) служил убежищем для главы Латвийского национального партизанского объединения Петериса Супе и его товарищей. Здесь поэтесса пять лет пряталась в подвале своего дома, встречалась с партизанами, писала стихи (в том числе посвящения партизанам: Петерису Супе, Вилсу Томсу, группе Смилга, Лайвеникису, Салнсу, Целминьшу, Бруно Дундурсу и др.), сочиняла песни и учила им партизан. Сейчас ее песни поет группа «Baltie lāči». В 1950 году совместно с Вилюсом Томасом они подпольно выпускали журнал «Дзимтене». Его 11 номеров, каждый в 10 экземплярах, поэтесса переписывала от руки. В 1951 году поэтесса, ее брат, сестра, мать и Вилис Томс были арестованы. Бронислава Мартужева вернулась из Сибири в 1956 году. Поэтический амбар стал узнаваемым как в регионе, так и во всей Латвии, его посещают как местные жители, так и гости края. Здесь есть возможность познакомиться с судьбой Латвии сквозь жизненный путь поэтессы.

Мемориал павшим воинам Латышского легиона и национальным партизанам

Расположен на Новом Лубанском кладбище Индранского прихода.

Мемориал павшим воинам Латышского легиона и национальным партизанам открыт для осмотра.

Мемориал был открыт 25 июля 1992 года. Автором памятного камня стал Андрис Бриезис.

С началом Пробуждения, в октябре 1990 года, Карлис Доропольскис, член правозащитной группы «Хельсинки-86», получил разрешение властей начать перезахоронение латышских легионеров, павших и похороненных в разных местах Лубаны летом 1944 года, а также партизан, павших в более поздних боях с советскими оккупационными войсками и органами госбезопасности, в братских могилах, устроенных на новом кладбище в Лубане. Всего в братских могилах было захоронено 26 павших легионеров и партизан.

Мемориал бункера народного партизанского отряда «Джумба»

Расположен в приходе Зимерс, в 66-м квартале Государственного леса.

Мемориал был открыт 10 июля 2020 года.

На втором этапе латышского национального партизанского движения, в середине 1948 года, от отряда Я. Битанса-Лиепача на территории волостей Малупе-Бея отделилась группа из четырёх человек: Викса Петерси, Стеберса Роландса, Буканса Илгмарса и Кангсепы Эльвиры, которая начала самостоятельную деятельность в волостных округах Зиемера-Яунлайцене-Вецлайцене. Штаб партизан находился недалеко от границы с Эстонией, недалеко от шоссе Рига-Псков, на холме, в хорошо оборудованном бункере.

2 марта 1950 года, когда чекисты обнаружили бункер, партизаны спрятались в сарае, построенном из валунов в доме «Напке» на эстонской стороне. После долгой и ожесточенной перестрелки 3 марта 1950 года чекистам удалось поджечь сарай. Ильгмарс Буканс, Роландс Стеберс и Эльвира Кангсепа сгорели заживо вместе со своей новорожденной дочерью. Петерис Викс выпрыгнул из окна сарая и спрятался на чердаке дома, где его нашли и расстреляли. Хутор сгорел. Тела всех погибших партизан были доставлены в Алуксне. В начале 1990-х годов на месте гибели бойцов был установлен памятный знак. Дочь Эльвиры Кангсепы, родившуюся в горящем сарае, назвали Лиесмой.

Деревянная пешеходная тропа, партизанский лагерь и мемориальное место на болоте Стомпаку

Болотный массив Стомпаку – особо охраняемая природная территория NATURA 2000 находится между Балви и Виляки. В восточной части болота проложена размеченная тропа протяженностью 1,5 км, пересекающая лес, а также небольшой участок высокого болота (деревянные мостки), доходящий до пяти болотных островов, на которых национальные партизаны построили жилые бункеры. По краям тропы установлены информационные стенды, рассказывающие как о здешних природных богатствах, так и об исторических событиях. Рядом с тропой есть зона отдыха. Тропу найти помогут указатели на дороге P35. В начале марта 1945 г. в лагере Стомпаку было основано одно из крупнейших национальных партизанских поселений в странах Балтии. Здесь проживало около 350-360 человек, в том числе 40-50 женщин. Начиная с января 1945 г. национальные партизаны регулярно нападали на военных и сторонников оккупационного режима. В лагере была пекарня, церковный бункер и 25 жилых бункеров – наполовину вкопанных в землю построек, где могли жить 8-30 человек.

Места расположения бункеров все еще видны и сегодня. 2-3-го марта 1945 г. здесь состоялась битва при Стомпаку – крупнейшее сражение в истории Латвийской национальной партизанской борьбы. В состав сил, воюющих против партизан, входили 2-й и 3-й стрелковые батальоны 143-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии НКВД, стрелковые части (вооруженные пистолетами-пулеметами), роты минометчиков, разведывательные и саперные подразделения, а также бойцы так называемых истребительных батальонов – всего около 483 солдат.

Партизанский блиндаж Весета и мемориал «Белый Крест»

Партизанская землянка Весета и мемориал «Белый крест» расположены на болоте поймы реки Весета.

После Второй мировой войны в Виеталве действовала так называемая группа «Парупс». Руководителем группы был Рихардс Парупс (1914–1946). Во время Второй мировой войны он был сержантом 15-й Латышской дивизии немецкой армии. Он участвовал в национальных партизанских операциях в районе Екабпилса и Мадоны. За время своего недолгого существования группа «Парупс» приняла участие более чем в 20 вооружённых столкновениях с подразделениями МВД того времени.

Полковник ЧК Котов в своём докладе начальству в Ригу указал, что в результате деятельности отряда советская власть в Екабпилсском и Мадонском уездах была парализована. Национальные партизаны под руководством Парупса обнаружили и уничтожили несколько списков на депортацию, спасая тем самым жизни многих людей. Не имея возможности уничтожить национальный партизанский отряд в открытом бою, руководство Комитета государственной безопасности СССР внедрило в отряд четырёх сотрудников спецподразделения ЧК. В ночь на 2 июля 1946 года эти агенты расстреляли десять партизан отряда, в том числе Рихардса Парупса. Место захоронения погибших неизвестно, но в память о них на Братском кладбище в Риге установлена памятная доска. Мемориал «Белый крест» находится рядом с партизанской землянкой Весета. Это белый крест высотой 3 метра с табличкой, на которой высечены имена партизан, павших 2 июля 1946 года.

Памятник участникам движения сопротивления в Стомпаках

Расположен в 15 км от Балви в направлении Виляки, справа от дороги.

Виден памятный знак.

11 августа 2011 года, в День памяти борцов за свободу Латвии, на обочине шоссе Балву – Вилякас, напротив болота Стомпаку, был открыт мемориал участникам движения Сопротивления, посвящённый памяти национальных партизан Петериса Супе, павших в боях 2 и 3 марта 1945 года. В конце июля в основание памятника была заложена капсула с посланием будущим поколениям. В капсуле заложен документ с именами 28 национальных партизан, павших в боях 2 и 3 марта 1945 года.

В феврале 1945 года на островах болота Стомпаку, которые в народе стали называть «островками болота Стомпаку», в 2 км от шоссе Балви – Виляка, был создан крупнейший в Латвии национальный партизанский лагерь, где в 22 землянках жили 360 человек. Среди них были и легионеры, которые при отступлении легиона остались в доме отца со всем своим оружием. Чтобы уничтожить партизан, 2 марта 1945 года бойцы двух батальонов ЧК атаковали землянки вместе с истребителями, на вооружении которых также было четыре миномета. Бои продолжались весь день, партизаны оказывали упорное сопротивление, и нападавшие понесли большие потери, так что взять лагерь и уничтожить партизан им не удалось. В бою погибли или умерли от тяжёлых ранений 28 жителей болота Стомпаку. Следующей ночью Партизаны с боем прорвали лагеря «осадные и вышли непобежденными» — так пишет о битве при Стомпаке председатель Комиссии по делам участников национального движения сопротивления Департамента наград Зигфрид Беркис.

Экспозиция «Комнаты Абрене» (Abrene)

Экспозиция «Комнаты Абрене» расположена недалеко от центра города Виляка. Она охватывает период с 1920 по 1960 год, когда Виляка входила в состав Яунлатгале Абренского уезда и стала центром Вилякского уезда и Абренского районов. Экспозиция расположена в здании с самой интересной и разнообразной историей в Виляке. Изначально он располагался на старой рыночной площади Мариенхаузена, позже здесь были квартиры и офисы, различные магазины, во время Второй мировой войны - штаб самообороны Латвии, гестапо, а также ЧК. В экспозиции представлены предметы, привезенные из национального партизанского лагеря на болоте Стомпаку и связанные с национальным партизанским движением в Латгалии, а также документы и фотографии, связанные с Войной за независимость. Если вы забронируете посещение в сопровождении гида заранее, то хозяин Дзинтарс Двинскис ознакомит вас со свидетельствами, входящими в состав экспозиции.

Мемориальный комплекс «Битанская яма»

Расположен в Малупской волости, Алуксненский край.

Мемориальный камень был открыт 13 октября 2017 года. Каменщик Айнарс Зельч.

24 августа 1945 года в Латгалии, в Дубненских лесах, было основано Латвийское национальное партизанское объединение (ЛНОП) с целью восстановления Латвийской Республики 1918 года. Для лучшей координации действий партизанских отрядов были созданы региональные штабы. Национальные партизанские отряды, действовавшие в Бейской, Малупской и Маркалнской волостных, объединились в сектор «Приедолайне». Региональный штаб возглавил Янис Лиепацис. В каждом региональном штабе были созданы отделы пропаганды. Один из них, под командованием Яниса Битанса, был создан в лесном массиве Малупской волости. Здесь, в бункере, с 1946 по 1948 год печатались пять печатных изданий Латвийского национального партизанского союза: «Mazais Latvis», «Liesma», «Auseklis», «Māras Zeme» и «Tautas Sargs». Подготовкой и распространением информации занималось молодёжное движение сопротивления гимназической молодёжи Алуксне «Dzimtenes Sili».

Памятный камень в Илзене возле домов «Сарви» и «Мели».

Расположен в Илзенской волости, Алуксненского края.

Мемориальный камень открыт 28 сентября 2018 года. Каменщик Айнарс Зельч.

Жители этих домов в волости Ильзене с осени 1944 года поддерживали национальных партизан во главе с Вольдемарсом Андерсоном («Вец»), бункер которого находился неподалёку, в чаще леса. 23 ноября 1945 года бункер был окружён бойцами НКВД. В бою погибло девять бойцов. После него были обнаружены 2 пулемёта, 14 автоматических винтовок, 11 винтовок, 10 пистолетов, 3500 патронов, 45 гранат, 4 бинокля. Уничтожение группы Вольдемарса Андерсона планировалось в рамках дела ЧК «Цепь».

В состав группы входили Вольдемарс Павел Андерсонс («Вецайс»), Гастонс Дзелзкалейс, Вольдемарс Тоннис, Центис Эйзанс, Освальдс Калейс, Янис Коемец, Ставайс («Полис»), Вольдемарс Раппа, Эдуардс Раппа, Элмарс Раппа (остался в живых).

Вагон-музей у станции Скрунда в память о депортации

В память о депортациях июня 1941 и марта 1949 года у железнодорожной станции Скрунда установлены мемориальный камень и четырехосный вагон - музей памяти депортаций. Это первый вагон-музей в Латвии, в котором размещена постоянная экспозиция - фотографии, письма, воспоминания, документы и различные вещи, сделанные депортированными. Станция Скрунда была одной из трёх станций - пунктов сбора для людей, подлежавших депортации. Сюда привозили людей из Скрунды и окрестностей Кулдиги. В 1941 году отсюда в Сибирь, в Красноярский край, была депортирована семья первого президента Латвийской Республики после восстановления независимости Гунтиса Улманиса.

Поездка на прогулочном катере «Zezer» по озеру Циецерес

Во время поездки на прогулочном катере «Zezer» по озеру Циецерес вдоль Броцени вы можете послушать аудиогид и рассказ капитана об озере Циецерес и городе Броцени на его берегу, событиях Второй мировой войны у озера Циецерес, траншеях по обоим берегам озера и на острове Озолу, а также о Танковой дороге рядом с нынешней смотровой вышкой и затонувшем в озере танке. Аудиогид доступен на четырех языках - латышском, литовском, английском и русском. Прогулка длится 1 ч. 15 мин.

Частная коллекция военных предметов и швейных машин

Единственная в Латвии коллекция швейных машин, включающая более 200 различных швейных машин довоенного и советского периодов, которые играли непосредственную роль в производстве военной одежды в предвоенные и военные годы. Создатель коллекции - Юрис Белойванс

Кладбище советских солдат "Тушки"

Братское кладбище солдат 130-го латышского и 8-го эстонского стрелковых корпусов Красной Армии находится примерно в 350 метрах к юго-западу от дороги Блидене-Ремте. Название происходит от хутора Тушки, который находился в 400 м к югу от кладбища.

17 марта 1945 года началась последняя попытка Красной Армии в Курземе. 308-я латышская стрелковая дивизия атаковала юго-западнее и западнее усадьбы Тушки и в течение трех дней боев пересекла дорогу Блидене-Ремте в районе высоты 142,2 и достигла линии Яунасмуйжас - Мезмали. Солдаты, погибшие во время боев, были похоронены на нескольких небольших кладбищах в окрестностях Кекияй, Веротаи, Яунасмуйжа и в других местах.

В конце 1960-х годов, когда Советский Союз начал увековечивать память о Второй мировой войне, к северу от руин усадьбы Тушку было создано новое кладбище, где планировалось перезахоронить всех солдат, павших в районе Пилсблидена и Каулачи. В действительности перезахоронение было частичным, так как очень часто павшие солдаты оставались на своих прежних местах захоронения, а на кладбище братьев Тушки были переписаны только их имена. Имена солдат 8-го Эстонского стрелкового корпуса, основное кладбище которого в военное время находилось на месте нынешнего кладбища Пилсблидене, также можно найти на кладбище братьев Тушки.

Здесь же находится памятник Якобу Кундера, солдату 8-го Эстонского стрелкового корпуса, которому посвящен объект "Кундеровские точки". Сразу после сражения Якоб Кундера был похоронен на нынешнем кладбище Пилсблидене, а затем перезахоронен на Братском кладбище Тушки.

Выставка «Борьба за свободу в XX веке» в Екабпилсском историческом музее

Расположен в Крустпилсском замке.

Выставка «Борьба за свободу в XX веке» открыта

Советские репрессии. Тяжёлые воспоминания. Сидя здесь, в клубном кресле, можно послушать фрагменты книги «Были такие времена» жителя Екабпилса Илмарса Кнагиса. На одной из стен комнаты, словно титры после фильма, бесстрастно скользит список сосланных в Сибирь горожан. Тут же, на старом телевизоре, можно посмотреть любительский видеоролик о сносе памятника Ленину в Екабпилсе. Посетителей интересует не только содержание, но и технические возможности – как этот фильм был снят на старом телевизоре.

В Екабпилсском историческом музее можно прослушать лекции, подготовленные музейными специалистами, или зарегистрироваться на экскурсию: Екабпилс и его окрестности в годы Первой мировой войны, Екабпилс в 1990 году, Время баррикад, Депортации 1949 года - 70, Екабпиляне - кавалеры военного ордена Лачплесиса и др.

Средняя продолжительность лекций — 40 минут. Информация и регистрация на лекции доступны по телефонам 65221042, 27008136.

В Крустпилсском замке расположен Екабпилсский исторический музей. В 1940 году, после присоединения Латвии к СССР, в Крустпилсском замке дислоцировалась 126-я стрелковая дивизия. Во время Второй мировой войны в замке размещался немецкий лазарет, а после августа 1944 года – военный госпиталь Красной Армии. После войны в Крустпилсском замке и прилегающих к нему усадебных зданиях разместились центральные склады 16-го дальнеразведывательного авиационного полка и 15-й воздушной армии Советской Армии.

Военный аэродром Вайнёде

На аэродроме Вайнёде сохранились 16 ангаров для самолетов советской эпохи и участок длиной 1800 м от взлетно-посадочной полосы, длина которой была 2500 м. Осмотр аэродрома возможен только по предварительной записи. Аэродром Вайнёде был основан во времена независимой Латвии как одна из колыбелей латвийской авиации, а позже стал одним из крупнейших военных аэродромов в странах Балтии. В 1916 году здесь были построены два ангара для дирижаблей немецкой армии. Их задачей было вести разведку и бомбить позиции русской армии. Позже Рига приобрела ангары для дирижаблей и использовала их крыши для постройки павильонов Рижского центрального рынка. В мае 1940 года в Вайнёде была переброшена 31-я стрелковая дивизия Красной Армии, и началось строительство стандартной взлетно-посадочной полосы из бетонных плит.

В конце лета 1944 года частично достроенный аэродром использовался различными немецкими авиационными частями, а в конце Второй мировой войны аэродром использовался авиационными частями Красной Армии, сражавшимися с немецкой группой армий «Курземе». После Второй мировой войны советские военно-воздушные силы дислоцировались в Вайнёде до 1992 года.

Поместье Пилсблиден

Усадьба была построена в классическом стиле в 20-х годах 19 века. После земельной реформы усадебный комплекс сдавался в аренду частным лицам, но с 1932 года перешел в ведение Министерства народного благосостояния.

6. Во время ожесточенных боев Великой Курляндской битвы она использовалась и как опорный пункт, и как лазарет.

17 марта 1945 года началась последняя попытка Красной Армии атаковать Курляндию. Подразделения немецкой 24-й пехотной дивизии оборонялись в районе усадебного комплекса Пилсблидене. 18 марта 1945 года усадьба была атакована с юга 121-м стрелковым полком латышской стрелковой дивизии 43-й гвардейской армии, но безуспешно. С запада атаковал 1-й батальон 300-го стрелкового полка 7-й эстонской стрелковой дивизии, а в конце дня 35-я танковая бригада 3-го гвардейского механизированного корпуса соединилась с 1-м батальоном 917-го стрелкового полка 249-й эстонской стрелковой дивизии на дороге Блидене-Ремте.

В ночь на 19 марта 43-й гренадерский полк 19-й латышской гренадерской дивизии СС прибыл в район станции Блидене и предпринял контратаку с целью захвата жилого дома усадьбы Пилсблидене. Однако в результате ночной танковой атаки эстонские и латышские части Красной Армии закрепились на станции.

В 1959 году в замке произошел пожар. С 1961 по 1986 год в жилом здании действовал дом престарелых. В 1986 году замок снова был уничтожен пожаром. С тех пор замок стоит пустой и разрушенный.

Усадьбу окружает парк площадью 24 гектара, который в настоящее время зарос. Парк имеет около 37 плантаций неместных видов деревьев и кустарников и находится под охраной государства. Парк не ухожен, а его окрестности заросли.

Мемориальный ансамбль Воинского братского кладбища в Приекуле

Мемориальный ансамбль Воинского братского кладбища в Приекуле, установленный на обочине дороги Лиепая - Приекуле - Шкода, является крупнейшим захоронением советских воинов Второй мировой войны в Балтии, где захоронено более 23 000 советских солдат. Приекульская операция была одним из самых ожесточенных сражений Курземской крепости с октября 1944 года по 21 февраля 1945 года. Битва за Приекуле в феврале 1945 года продолжалась семь дней и ночей без перерыва и закончилась крупными потерями с обеих сторон. Последний памятник выдающегося латышского скульптора К. Зале (1888–1942), который должен был быть установлен в память о борьбе за свободу в Алое, украшал Воинское братское кладбище в Приекуле до тех пор, пока его не превратили в мемориал. В период с 1974 по 1984 годы братское кладбище в Приекуле площадью 8 га было преобразовано в мемориальный ансамбль павшим во Второй мировой войне.

Его авторы - скульптор П. Залькалне, архитекторы А. Золднерс, Э.Салгус и дендролог А. Ласис. В центре мемориала находится изображение Родины-матери высотой 12 м, а имена павших выгравированы на гранитных плитах. До восстановления независимости Латвии каждый год 9 мая здесь очень широко отмечался День Победы.

Амбар поместья Нигранде

Ниграндеское краеведческое хранилище находится в деревне Нигранде в усадебном амбаре, рядом с Ниграндеской начальной школой, и доступно по предварительной записи.

В военно-историческом разделе хранилища представлена выставка, посвященная Второй мировой войне, а также оригинальные предметы и детали, найденные в районе после войны и в более поздние годы. Вы также можете узнать истории и увидеть фотографии о Нюгранде и его окрестностях времен Войны за независимость, Второй мировой войны и послевоенного периода, а также о жизни в колхозе в советское время.

Особое место на выставке отведено местному писателю Екабу Яншевскису и его произведениям, есть экспозиция, представляющая традиционный быт и обстановку усадьбы. В амбаре усадьбы Нигранде выставлен бивень мамонта, найденный в Нигранде.

Бункер национальных партизан в Иле

Бункер находится в муниципалитете Зебрене, менее чем в 1 км от дороги P104 Бикшти - Ауце.

Самый большой бункер в странах Балтии был построен в 1948 году в лесах Иле партизанами объединенной латвийско-литовской группы для продолжения борьбы против Советов. Группу из 27 человек возглавлял молодой командир Карлис Крауя (настоящее имя Висвалдис Бризга).

17 марта 1949 года 24 партизана, которые в то время находились в бункере, дали последний бой 760 сотрудникам Министерства государственной безопасности, или ЧК. 15 партизан были убиты, девять схвачены и депортированы в Сибирь вместе со своими сторонниками.

В 1992 году ополченцы вместе с "Даугавскими ястребами" и представителями патриотических организаций раскопали бункер, собрали кости павших бойцов и захоронили их на Виркинском кладбище в Добеле. У бункера были установлены Белый крест, памятный камень и гранитная стела.

В середине 1990-х годов очертания бункера уже были прослежены и укреплены внутренними стенами, но только к 60-й годовщине битвы бункер был восстановлен в точности таким, каким он был до взрыва. Многие сторонники и добровольцы помогли осуществить это.

Внутри бункера можно увидеть печь, стол и узкие скамейки, на которых спали партизаны. Здесь есть информационные доски, памятные камни с именами партизан и их сторонников.

Имеется место для отдыха и туалет.

Усадьба Скрунда и экспозиция о радиолокационной станции «Скрунда»

В усадьбе Скрунда создана экспозиция, посвященная локатору Скрунды или радиолокационной станции «Скрунда» и Латвийскому народногму фронту в Скрунде. Радиолокационная станция «Скрунда» под кодовым названием «Комбинат» была системой предупреждения о ракетном нападении СССР в западном секторе. Топоним «Скрунда-2» означал особый «городок» (в / ч 18951), когда-то созданный для нужд Вооруженных сил СССР, расположенный в 5 км от Скрунды в направлении Кулдиги. Здесь работала радиолокационная станция «Днепр» и строилась новая, более современная радарная установка «Дарьал». Строительство было остановлено, а 4 мая 1995 года установка «Дарьял» была взорвана. Согласно межгосударственному соглашению, радиолокационная станция «Днепр» была отключена 31 августа 1998 года.

Маяк и пост береговой погранохраны Мерсрагс (Mērsrags)

Маяк Мерсрагс находится в селе Мерсрагс, примерно в 1 км к северу от центра Мерсрагса. Маяк начал работать в 1875 году. Высота маяка 21,3 м. Маяк представляет собой отдельно стоящую, цилиндрическую, клепанную железную конструкцию, башню высотой 18,5 метров, нижняя часть которой усилена железобетонными опорами. Наверху башни устроен обходной балкон на железных опорах. Башня маяка производится на фабрике «Sotera, Lemonier & Co» в Париже, поэтому этот маяк в народе называют «французиком». В конце 1944 года возле маяка располагалась батарея 1003-й артиллерийской дивизии немецкой армии с прожекторами диаметром 60 см. В мае 1945 года руководство нацистской Германии планировало перебросить в этот район 15-ю латышскую гренадерскую дивизию СС, но эти планы не осуществились, поскольку латвийские солдаты капитулировали перед западными союзниками. Возле маяка Мерсрагс сохранились развалины здания, где во времена СССР для нужд советских пограничников находился большой выдвижной прожектор для освещения моря. Рядом с маяком находится вышка для наблюдения за птицами. Осмотр по предварительной записи. Необходимо связаться с Туристическим информационным центром Мерсрагс.

Пост погранохраны Мазирбе

Советский пост погранохраны располагался в здании бывшего Морского училища, рядом с ним находится хорошо сохранившаяся советская пограничная вышка. Вторая смотровая вышка находится прямо на берегу моря рядом с парковкой. Смотровые вышки напоминают о временах советской оккупации, когда Мазирбе была закрытой приграничной зоной, и гражданским лицам разрешалось выходить на берег моря только в определенных местах в светлое время суток. Вышка погранохраны - один из наиболее хорошо сохранившихся объектов такого рода на латвийском побережье. Залезать опасно!

Морская школа Мазирбе

Советская пограничная башня в этом комплексе - одна из наиболее хорошо сохранившихся на латвийском побережье. К сожалению, состояние зданий плохое, на территории комплекса находится площадка для погрузки/разгрузки винтовок, а также сохранился привод и фрагменты траншей.

Пост береговой охраны располагался в здании бывшей морской школы. В постсоветский период в части зданий предлагалось жилье.

Вторая вышка советской пограничной охраны расположена примерно в 400 м от пляжа, но, к сожалению, она находится в аварийном состоянии. Однако не более чем в 500 м от пляжной башни в сторону Сикрагса находится кладбище лодок "Мазирбе".

Лиепайская береговая защитная батарея 23

Батарея расположена между улицами Тобаго и Морской, в сторону моря.

Согласно "договору о базе" между Латвийской Республикой и СССР, подписанному 5 октября 1939 года, в Курземе должен был разместиться контингент из почти 25 000 военнослужащих Красной Армии и Балтийского флота. К марту 1941 года в Латвии в Ирбенском заливе, на Сааремаа и в Лиепае были созданы военно-морские базы Балтийского флота, состоящие из батарей береговой обороны.

Лиепайский сектор береговой обороны включал 208-й артиллерийский дивизион с двумя батареями 130-мм орудий B-13 (№ 23 и № 27) и одной батареей 180-мм железнодорожных орудий. Строительство батареи № 23 началось в ноябре 1939 года и было завершено 17 мая 1941 года, частично используя железобетонные укрепления батареи № 2 Лиепайской крепости. Батарея 23 состояла из четырех железобетонных орудийных позиций на берегу моря, командного пункта и наблюдательной (дальномерной) вышки в дюнном лесу. Дальномерные позиции были расположены в железобетонных башнях, чтобы обеспечить лучшую видимость при сохранении скрытности в сосновом лесу.

Орудийные позиции 1 и 2 расположены на берегу моря и частично размыты, а орудийная позиция 4 наиболее заметна в дюнах. Батарея 23 была взорвана советскими солдатами 27 июня 1941 года во время отступления из Лиепаи.

После Второй мировой войны батарея 23 была переименована в батарею 636, вооружена теми же 130-мм пушками B-13, но для управления огнем в 1954 году была построена новая дальномерная вышка, примыкающая к вышке 1941 года. В 1963 году все орудия береговой обороны Лиепаи были демонтированы.

После восстановления независимости Латвии территория батареи № 2 находится в пользовании Министерства обороны.

Две башни расположены очень близко друг к другу - всего в 10 м друг от друга. Четыре орудийные позиции были расположены справа от обеих башен, фактически на берегу моря. Железобетонный бункер персонала, обслуживавшего орудия, в настоящее время размыт волнами и имеет размытый фундамент, наклонный и наклоненный в сторону моря.

Выставка культурного и исторического наследия города Седа (Seda) и сталинская архитектура

Город Седа изначально строился как рабочий поселок, одновременно со строительством торфяного завода в 1953 году. Строительство торфяного завода было объявлено Всесоюзной стройкой коммунистической молодежи, сюда съехалась молодежь со всего Советского Союза. Это определило характер и лицо села. В 1954 году Седа получила права рабочей деревни. В 1961 году рабочий поселок был переименован в поселок городского типа. 14 ноября 1991 года поселок городского типа с сельской местностью приобрел статус города Седа с сельской местностью. В Доме культуры «Седа» можно увидеть экспозицию культурно-исторического наследия. Планшеты, размещенные в выставочном зале, отражают историю развития окрестностей Седы, начиная с исторического периода, когда вместо города Седа расширялась собственность хозяйства «Саланиеши», до строительства города Седа.

Экспозиция содержит рассказы о причинах и процессе создания этого города, историю Седского торфяного завода и другие документальные свидетельства. Основу экспозиции составляют историко-архивные материалы - протоколы, постановления, приказы. Для того, чтобы ярче воспринять этот период истории, в выставочном пространстве оборудован кабинет «начальника» с характерными для того времени реквизитами. Экспозицию дополняют предметы быта советских времен и различные документальные свидетельства.

Выставка исторических свидетельств периода СССР в краеведческом музее Тирзинской волости

Экспозиция, расположенная в бывшей диспетчерской колхоза, была открыта в 2005 году. Посетителям предлагается окунуться в атмосферу СССР на интерактивных занятиях: обсудить советский период, придумать легенды на основе исторических фактов, поучаствовать в хоровом пении, станцевать «летки», сделать бумажные самолетики и хлопушки, тем самым пережить школьную перемену, а также насладиться булочками килаву и чаем из липового цвета.

Рассказы и исторические свидетельства о традициях, старинных ремеслах и выдающихся местных жителях.

Пожалуйста, бронируйте свой визит заранее!

Взрослые: 2,00 евро

Студенты, пенсионеры: 1,00 евро

Экскурсия для группы до 6 человек (1–1,5 часа): 6,00 евро

Экскурсии для группы более 6 человек (1–1,5 часа): 1,00 евро с человека.

Немецкий армейский бункер времен Второй мировой войны

Он находился недалеко от дома в «Бранке», на пшеничном поле.

2 сентября 2021 года под руководством энтузиаста истории Саулкрастского края Андриса Грабчика, при содействии арендатора сельскохозяйственной земли Инес Карловой, состоялись земляные работы на месте немецкого армейского бункера Сигулдской линии обороны времен Второй мировой войны.

«Прошло 77 лет с момента постройки бункера, который пережил и нападение советской армии, и наезды сельскохозяйственной техники. Лишь 3 года назад он частично разрушился под воздействием тяжёлой техники. Чтобы пол не затапливался, была разработана дренажная система с резервуаром для воды у входа, который при необходимости осушался. Пол бункера сделан из круглых брёвен диаметром 10 см и покрыт соломой. Этот бункер не из самых больших, но вполне вмещает около 6 человек. Этот бункер не единственный в этом районе, но один из немногих, который хорошо сохранился», — так рассказывает о бункере Андрис Грабчикс.

После публикации информации в интернете от историка и владельца Саулкрастского музея велосипедов Яниса Серегинса поступили две отсканированные исторические фотографии с подписью «29.08.44, Саулкрасты, Видрижская волость» и комментарием: «Фотографии получены от жительницы Саулкрасты, ныне покойной. По её словам, в Саулкрасты обосновались беженцы из Псковской и Ленинградской областей, которых немцы выгнали из своих домов при отступлении. Их использовали для рытья окопов на линии обороны в районе Кишупе. На одной из фотографий изображены люди, работающие в лесу. Так добывали брёвна, которые сейчас можно увидеть в бункере возле Бранкшай. На второй фотографии видно, как их кормят на раздаче или на кухне, устроенной при доме. Думаю, это мельница Бранкшай».

Бункер сохранился со времен Второй мировой войны на линии обороны Сигулды.

Первое обследование места расположения бункера было проведено в апреле 2021 года, однако из-за высокого уровня грунтовых вод земляные работы провести не удалось.

Бункер располагался на сельскохозяйственных землях и после раскопок и исследований был засыпан, чтобы не мешать сельскохозяйственным работам.

Лагерь фильтрации пленных красноармейцев в Гризе и церковь Гриза

Гриезе расположен на латвийско-литовской границе, где река Вадаксте впадает в реку Вента. Гриезская церковь была построена в 1580 году, но приход существовал еще до 1567 года. Церковь несколько раз перестраивалась - в 1769 году, в 1845 году, а в 1773 году был установлен первый орган. Как алтарная часть, так и два колокола были утрачены по разным причинам.

В церковном саду находится кладбище, где похоронены люди, принадлежащие к церкви, и дворяне. Среди них - органист из Гризе Фридрих Барис и его жена Шарлотта, которым установлен памятник перед церковной ризницей. С южной стороны церкви похоронены 32 шведских солдата, погибших в Северной войне. На кладбище также находятся могилы 110 немецких солдат, погибших в Первой мировой войне, которым в 1930 году был установлен памятник.

Во время Второй мировой войны церковь пострадала, когда в конце октября 1944 года линия фронта протянулась вдоль реки Вента, а в окрестностях церкви Гризе расположилась немецкая 225-я пехотная дивизия. Когда 19 ноября 1944 года советская 4-я ударная армия начала наступление через реку Вента, несколько артиллерийских снарядов попали в южную стену церкви, а церковная башня была сильно повреждена.

После капитуляции группы армий "Курземе" на долю Ленинградского фронта Красной Армии пришлось 284 171 человек, взятых в плен. 7493 красноармейца были освобождены из немецкого плена. 48 немецких генералов сдались в плен. Согласно документам, представленным при капитуляции группы армий "Курземе", количество солдат составляло около 185 000 человек. Остальные из почти 100 000 человек, подвергшихся фильтрации, были курземскими гражданскими лицами и советскими беженцами, поскольку 10 мая 1945 года советский Ленинградский фронт приказал подвергнуть фильтрации всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

В Красной Армии, в отличие от вооруженных сил других стран, отбор, охрана, содержание и защита военнопленных осуществлялись не армейскими частями, а органами внутренних дел - Наркоматом государственной безопасности. Основной задачей фильтрации было выявление граждан СССР и оккупированных СССР стран, принимавших участие в боевых действиях на стороне Германии. Пленные немецкие солдаты подвергались проверке с целью выявления возможных участников военных преступлений.

С 10 мая по 17 июня 1945 года в районе церкви Гризе находился фильтрационный лагерь для военнопленных. Вероятно, лагерь располагался здесь потому, что церковь Гризе находилась недалеко от основных дорог. Ямы в земле, в которых заключенные прятались от холода в холодные ночи, накрываясь всем, что попадалось под руку, до сих пор хорошо видны в окрестностях. В этот период Красная Армия нанесла значительный ущерб интерьеру церкви (все скамьи были убраны - "на военные нужды", кафедра повреждена, орган разрушен и т.д.). В самом здании церкви была устроена прачечная.

Последняя служба в церкви состоялась в 1950 году, и община прекратила свое существование. После роспуска общины, а также впоследствии под контролем Латвийского общества охраны природы и памятников, церковь не ремонтировалась. Однако здание простояло под крышей до 1960-1970-х годов. Церковь была повреждена во время урагана 1961 года, а в 1968 году оставшиеся элементы интерьера были спасены сотрудниками Рундальского дворца.

С 2003 года группа единомышленников из рижских приходов занимается очисткой и восстановлением церкви. На сегодняшний день сохранены стены церкви и отреставрирована башня.

Ансамбль памяти депортированных "Крестный путь"

Мемориальный ансамбль расположен на улице Сколас и у римско-католической церкви Святой Агаты Горной.

Мемориальный ансамбль состоит из четырех стилизованных вагонов, каждый из которых соответствует разному времени депортации. Крыши вагонов символизируют дома. В центре ансамбля находятся алтарь и крест. Этот памятник отличается от других тем, что напоминает нам о том, что граждане Латвии были депортированы не только 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года. Были депортации и между этими датами. Памятник спроектирован таким образом, что список имен, выгравированных на нем, может быть расширен по мере продолжения исследований.

Мемориальный ансамбль был разработан местной художницей и краеведом Майей Эньгеле.

Лиепайская крепость Средний форт и памятник солдатам Красной Армии

Наиболее опасное направление атаки для порта императора Александра III было с востока между озерами Тосмаре и Лиепая, где находился пролив шириной 2,5 км. Для защиты сухопутной полосы были построены три укрепления. На южном берегу озера Тосмаре находился левый редут, на северном берегу озера Лиепая - правый редут, а между редутами располагался Средний форт. Средний форт был самым серьезным укреплением Лиепайской крепости, но он не был полностью завершен, и артиллерия была развернута только в 1908 году.

Именно на Среднем форте происходили самые серьезные бои в апреле 1915 года при нападении немецких войск, в ноябре 1919 года во время боев латышской армии против Западнорусской освободительной армии и в июне 1941 года, когда Лиепаю атаковала 291-я пехотная дивизия немецких бронетанковых войск.

В июне 1941 года, когда начались военные действия между нацистской Германией и Советским Союзом, Лиепайский гарнизон Советской Армии состоял из частей Лиепайской военно-морской базы ВМФ и Красной Армии. Лиепайская военно-морская база состояла из дивизионов минных тральщиков, торпедных катеров и подводных лодок, в том числе бывших кораблей и подводных лодок ВМФ Латвии. Береговую оборону осуществляли 23-я и 27-я артиллерийские батареи со 130-мм орудиями и 18-я железнодорожная артиллерийская батарея со 180-мм орудиями, прикрываемые двумя артиллерийскими дивизионами "Зенит". В состав базы также входили несколько саперных, ремонтных, связных и учебных подразделений общей численностью около 4 000 человек, которыми командовал капитан 1-го ранга М. Клевенский. Из красноармейских частей гарнизон был укомплектован 67-й стрелковой дивизией (за вычетом 114-го стрелкового полка и одного артиллерийского дивизиона) под командованием генерал-майора Н. Дедаева. Перед началом боевых действий в дивизии насчитывалось около 9000 солдат. На аэродроме Лиепая был расквартирован 143-й истребительный авиационный полк с 68 самолетами различных типов. Кроме того, в районе Лиепаи действовал 12-й пограничный отряд.

Боевые действия у Лиепайской крепости начались ранним утром 24 июня 1941 года. Несмотря на потери советских войск, 25 июня немецкие части не смогли прорвать вал Лиепайской крепости. Боевые действия в Лиепае закончились 27 и 28 июня, когда советские части попытались прорваться на север.

Выставка Лиепайского музея "Лиепая при оккупационных режимах"

Выставка Лиепайского музея "Лиепая при оккупационных режимах" находится в Лиепае, на улице Клава Укстиня, 7/9.

Выставка охватывает период с 1939 по 1991 год во время двойной советской и немецкой оккупации. Жители Лиепаи были одними из первых в Латвии, кто пережил начало Второй мировой войны, и одними из последних, для кого война закончилась как буквально, так и символически.

Только после распада СССР в конце 1980-х годов появилась возможность восстановить независимость Латвии. Большую роль в этом процессе сыграл Латвийский народный фронт, выставка которого, открытая 21 января 2001 года, разместилась в бывшей штаб-квартире Лиепайского городского отделения. Лиепайское отделение Народного фронта было вторым по величине после Рижского отделения и насчитывало 13 000 членов. Именно отсюда во время баррикад в январе 1991 года были организованы автобусы с добровольцами для защиты объектов в Риге. 23 августа 1991 года, в день подписания пакта Молотова-Риббентропа, был демонтирован памятник Ленину, символ советской власти в городе. В последующие годы в Германии из него было изготовлено 500 бронзовых колоколов - сувениры ушедшей эпохи. Один из этих колоколов также представлен на выставке.

Вторая мировая война и советская оккупация Лиепаи закончились только в 1994 году, когда последние войска наследника СССР - России - покинули город.

Музей регулярно организует тематические выставки своей коллекции и произведений искусства, а также лекции и встречи с историками и очевидцами новейшей истории Латвии. В настоящее время здание музея находится на реконструкции, а экспозиция обновляется.

Прожекторная площадка береговой охраны немецкой армии в Уши и пограничный пост в Колка

На мысе Колка не было запланировано никакой военной инфраструктуры, за исключением нескольких морских маяков, которые были восстановлены в течение длительного периода времени, либо до Первой мировой войны, либо во время Первой мировой войны, либо во время Второй мировой войны. Береговые оборонительные батареи были запланированы в самой узкой части Ирбенского пролива, между полуостровом Сирвес и маяком Михайловская башня.

Единственные укрепления военного характера появились в конце 1944 года, когда немецкая группа армий "Север" готовилась к отражению возможной высадки советского Балтийского флота. Весной 1945 года, после отступления льда, две батареи 532-го артиллерийского дивизиона защищали побережье на мысе Колка. Батарея 7 с четырьмя 75-мм орудиями и тремя 20-мм зенитными пушками. Батарея 8 с четырьмя 88-мм минометами, тремя 20-мм минометами и 81-мм минометом. Гарнизон противодесантной пехоты состоял из одного из самых известных подразделений береговой обороны германского флота - 5-й роты 531-го артиллерийского дивизиона. Хотя по названию это была артиллерийская часть, по месту дислокации это была пехотная часть, которая начала свою войну в июне 1941 года под Лиепаей. Затем подразделение располагалось гарнизоном на островах в Финском заливе, а позже участвовало в боях на острове Сааремаа. Остатки дивизии были переформированы в одну роту и, усиленные семью противотанковыми пушками и тремя 20-мм зенитными орудиями, развернулись на мысе Колка.

Советская морская десантная операция так и не состоялась, и немецкие части капитулировали в мае 1945 года.

Военная инфраструктура на мысе Колка начала создаваться после Второй мировой войны, когда здесь были размещены советские пограничные посты, а Колка, как и все побережье Курземе от Мерсрагса до границы с Литвой, стала закрытой зоной.

Бетонная башня немецкой армии (у пляжа)

Пройдя по склону горы Оджу 200 м по тропинке, можно увидеть несколько объектов, связанных с Первой мировой войной - старые бетонные фундаменты пушек. Рядом с пляжем, параллельно лесной тропе вдоль тропы Рохас, стоит недостроенная бетонная наблюдательная вышка. Точное назначение этого объекта неизвестно. Ниже основания сооружены ниши для боеприпасов. Среди сосен также видны глубокие ямы, бывшие блиндажи.

Некоторые из объектов, вероятно, относятся к концу Второй мировой войны, когда в этом районе были размещены немецкие батареи береговой обороны. 4-я батарея 532-го артиллерийского дивизиона ВМФ была вооружена четырьмя 88-мм пушками, тремя 37-мм пушками, одной 20-мм четырехствольной пушкой и одним 50-мм минометом для освещения в ночное время. Две 45-мм противотанковые пушки разместились в устье Рохаса. Гарнизон города состоял из подразделений 64-го и 109-го саперных батальонов.

Руины церкви Ķērkliņu