Barrikaden

IV Die sowjetische Besatzung und der Kalte Krieg, Wiedererlangte Unabhängigkeit

Im Januar 1991 versuchten Gegner der lettischen Unabhängigkeit, den Prozess der Wiedererlangung der Unabhängigkeit zu stoppen und die legitime Regierung der Republik Lettland zu stürzen. Um diesem aggressiven Vorgehen entgegenzuwirken, wurden Barrikaden um zahlreiche strategisch wichtige Gebäude errichtet und von vielen Anwohnern bewacht. Dank der breiten Beteiligung der Bevölkerung scheiterte der Versuch der Unabhängigkeitsgegner, die Macht zu ergreifen. Die Barrikaden vom Januar 1991 sind ein herausragendes Beispiel für gewaltlosen Widerstand von internationaler Bedeutung.

Die Gesellschaft der baltischen Staaten nutzte die politischen Reformen der UdSSR in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre und bekundete deutlich ihren Wunsch nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit. 1988 entstanden in den baltischen Staaten Volksbewegungen (in Lettland die Lettische Volksfront, LTF), die bald erklärten, die Wiedererlangung der Unabhängigkeit sei ihr Hauptziel. In Lettland gewann die LTF die Wahlen im März/April 1990 und verabschiedete am 4. Mai 1990 mit der Unterstützung von mehr als zwei Dritteln der Abgeordneten die Unabhängigkeitserklärung. Trotz des Wahlsiegs und der Verabschiedung der Erklärung erkannte die sowjetische Zentralregierung diese nicht an. Am 14. Mai 1990 unterzeichnete der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow ein Dekret, das die Unabhängigkeitserklärungen der baltischen Staaten für ungültig erklärte.

Trotz Gorbatschows Versprechen, in den baltischen Staaten, Litauen und Lettland keine Gewalt anzuwenden, um die Macht zu wechseln, kam es im Januar 1991 zu Angriffen der sowjetischen Armee und des sowjetischen Geheimdienstes auf lokale Behörden und strategische Ziele. Die Lage in Lettland eskalierte vom 14. bis 20. Januar sprunghaft, als sowjetische Spezialeinheiten wiederholt Angriffe auf lettische Behörden verübten. Dabei kamen sowohl Beamte als auch Zivilisten ums Leben. Durch die aktive Beteiligung der Bevölkerung, die den Zugang zu staatlichen Einrichtungen und strategischen Zielen blockierte (Barrikaden), konnte der Versuch, die legitime Regierung in der Republik Lettland zu stürzen, vereitelt werden.

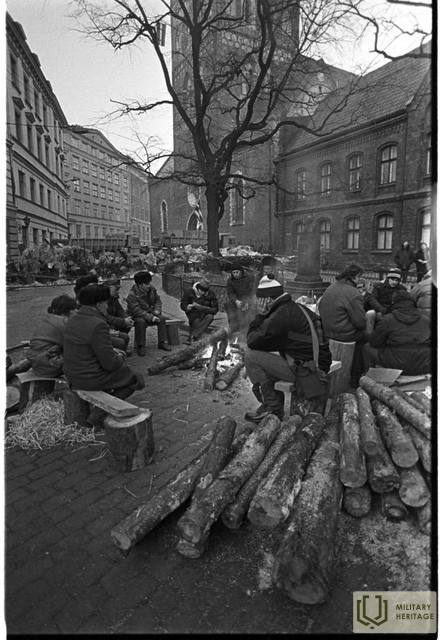

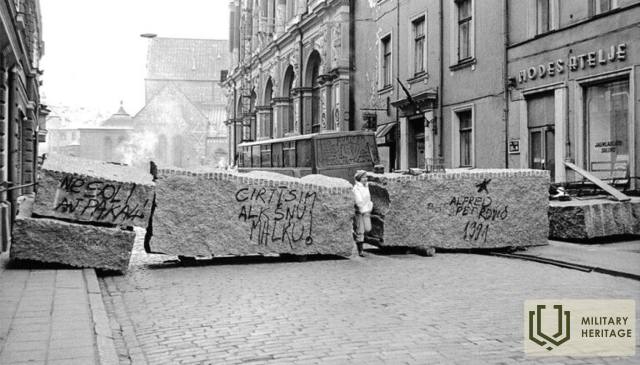

Im Kampf gegen die Aggressoren im Januar 1991 wurden gewaltlose Widerstandsmethoden geschickt eingesetzt. Auf Aufruf der Regierung und der Lettischen Nationalen Befreiungsfront wurden umgehend Barrikaden um national wichtige Objekte errichtet, die von unbewaffneten Zivilisten bewacht wurden. Einwohner aus ganz Lettland beteiligten sich am Barrikadenbau, Vertreter ländlicher Regionen trafen mit schwerem Land-, Forst- und anderem Gerät ein. Die Einsatzkräfte wurden organisiert und bei Bedarf durch regelmäßige Ablösung ersetzt. Freiwillige lieferten Lebensmittel, und es wurden Sanitätsstationen eingerichtet, an denen Sanitäter im Dienst waren. Etwa 40.000 bis 50.000 Menschen beteiligten sich direkt an den Barrikaden, und mehrere hunderttausend Einwohner beteiligten sich indirekt an verschiedenen Kundgebungen. Die Barrikaden wurden je nach Lage vor Ort errichtet. Beim Bau der Barrikaden um das Ministerratsgebäude kamen sowohl schwere Lastwagen in einer engen Kolonne als auch Holz zum Einsatz.

Obwohl der Golfkrieg im Nahen Osten während der Barrikadenproteste begann, hallten die Ereignisse in Riga weltweit nach. Der Vorsitzende des Obersten Sowjets Russlands, Boris Jelzin, rief Soldaten und Offiziere dazu auf, sich nicht an gewaltsamen Aktionen gegen die Bevölkerung der baltischen Republiken zu beteiligen. Am 20. Januar fand in Moskau eine Kundgebung statt, an der rund 100.000 Menschen teilnahmen, um ihre Unterstützung für das Baltikum zu bekunden. Die UdSSR erkannte die Unabhängigkeit der baltischen Staaten erst an, nachdem sie nach dem Putsch im August 1991 in Moskau faktisch zusammengebrochen war. Die Barrikadenproteste von 1991 sind eines der Symbole für die Wiedererlangung der Unabhängigkeit Lettlands. Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit finden regelmäßig große Gedenkveranstaltungen statt, um an die Barrikadenproteste zu erinnern. Die Teilnehmer der Proteste wurden mit Gedenktafeln ausgezeichnet. Seit 2001 befindet sich das Museum der Barrikadenproteste von 1991 in der Krāmu-Straße 3 in Riga.

Weitere Informationsquellen

www.mk.gov.lv/simtgade/Auf dem Weg in den Staat Lettland

100 Ereignisse, Persönlichkeiten und Prozesse in der lettischen Geschichte von 1918 bis 2018. Lettische Medien

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

Gedenkstein zur Erinnerung an die Barrikaden von 1991

Das erste Denkmal in Lettland zur Erinnerung an die Barrikadenzeit von 1991 wurde von Jānis Sprudzāns, einem Einwohner von Valmiera, in seinem Granitverarbeitungsbetrieb errichtet. Die Stiftung wurde von der SIA „Grods“ gegründet. Die Idee zum Denkmal stammte von Polizeimajor Aleksandrs Melngāršs (1954–2014) aus Valmiera, der im Januar 1991 in Riga eine Gruppe von Valmieraer Polizisten anführte. Die Skizzen und der Entwurf des Denkmals wurden von Dainis Saulītis angefertigt. Es wurde am 24. Januar 2002 enthüllt. Zunächst stand das Denkmal auf Privatgrund an der Ecke der Straßen Rīgas und Grants, später, im Jahr 2010, wurde es zum gegenüberliegenden Gebäude der Staatspolizei in Vidzeme verlegt.

Museum der Barrikaden von 1991

Das Museum liegt in der Rigaer Altstadt in der Nähe des Domes. Mit seiner Gründung 2001 sollten die Zeitzeugnisse der Ereignisse von 1991 in Lettland bewahrt werden. Auch eine virtuelle Museumstour ist verfügbar. Im Januar 1991 schossen sowjetische Armeeangehörige in Litauen auf Menschen, die sich am Fernsehturm in Vilnius versammelt hatten und fuhren mit Panzern in die Menschenmenge. In Riga versammelten sich daraufhin aus Solidarität mit den Litauern rund 500 000 Menschen, auch um ihre Bereitschaft zu bekunden, den eingeschlagenen Weg der staatlichen Unabhängigkeit Lettlands fortzusetzen. Um Ähnliches in Lettland zu verhindern, begannen die Menschen, in den engen Straßen der Rigaer Altstadt Barrikaden zu errichten, um mögliche Übergriffe der Sowjetarmee zu verhindern. Darüber hinaus wurden nicht nur in Riga, sondern auch andernorts in Lettland an verschiedenen strategisch wichtigen Punkten Barrikaden errichtet. Rund 50 000 Menschen aus ganz Lettland nahmen an den Barrikadentagen teil. Die Barrikadenereignisse mündeten in einer Volksbewegung, die wesentlich zur Wiederherstellung der lettischen Staatlichkeit beitrug. Sie wurden zu einem leuchtenden Beispiel für gewaltlosen Widerstand.

Dauerausstellung zur Ortsgeschichte der Gemeinde Vaidava

Befindet sich im Vaidava Kultur- und Handwerkszentrum.

Eine Ausstellung, die an die Deportationen von 1949 sowie an die Beteiligung der Vajdavianer an den Barrikaden in Riga im Januar 1991 erinnert, ist derzeit zu sehen. Die Ausstellung zeigt außerdem Zeugnisse der Weltkriege (hauptsächlich Drucksachen).

Natur- und historische Objekte, Herrenhäuser, Bildungsgeschichte, Kultur, bedeutende Persönlichkeiten, Materialien aus der Zeit der Kollektivfarmen, Haushaltsgegenstände, Banknoten, Zeitungen, Zeitschriften über die Gemeinde Vaidava.

Domplatz in der Altstadt von Riga

Die Bedeutung des Domplatzes während der Erweckungsbewegung ergab sich hauptsächlich aus zwei Gegebenheiten: Er lag in unmittelbarer Nähe des Gebäudes des Obersten Rates der Lettischen SSR, und auch das Gebäude des Lettischen Rundfunks befand sich auf dem Platz. Auf dem Domplatz fanden verschiedene Aktionen statt, bei denen Forderungen an den Obersten Rat gerichtet wurden. So organisierte beispielsweise der Lettische Gewerkschaftsbund am 26. Juli 1989 eine Kundgebung mit 60.000 Teilnehmern, die die Verabschiedung der Souveränitätserklärung durch den Obersten Rat forderten. Bei dieser Kundgebung wurde der damals populäre Slogan „Etwas aus der Vergangenheit, aber im freien Lettland“ geprägt.

Der Domplatz war im Januar 1991 der zentrale Treffpunkt der Verteidiger der Barrikaden, die den Obersten Rat und das Radiohaus schützten. Die Verteidiger wärmten sich an den Lagerfeuern. Sie hielten sich auch im Radiohaus und in der Kuppelkirche auf. In der Kirche wurde eine Erste-Hilfe-Station eingerichtet und Gottesdienste abgehalten. Abends spielten beliebte Rockbands auf einer improvisierten Bühne auf dem Platz. Jedes Jahr finden auf dem Domplatz Gedenkveranstaltungen zu den Barrikaden statt.

Nahe des Domplatzes, in der Krāmu-Straße 3, befindet sich ein Museum zu den Barrikaden von 1991. Am 13. Januar 2018 wurde in der Domkirche das Buntglasfenster „Mit Leidenschaft für ein freies Lettland“ der Künstler Krišs und Dzintars Zilgalvji enthüllt – eine Widmung an die Barrikaden von 1991 und die Unabhängigkeit Lettlands.

Parlamentsgebäude (Saeima)

Das ehemalige Ritterhaus von Vidzeme beherbergt seit 1922 das lettische Parlament. Während der sowjetischen Besatzung befand sich hier ein Scheinparlament – der Oberste Rat der Lettischen SSR. Bei den Wahlen zum Obersten Rat im März 1990 stand die Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit Lettlands im Mittelpunkt. Dies geschah gemäß der Position der Lettischen Volksfront, die argumentierte, dass dies mit den bestehenden Machtstrukturen der UdSSR realistischer sei. Für einen gültigen Einzug in den Obersten Rat waren 134 Stimmen erforderlich.

Am 4. Mai 1990 verabschiedete der Oberste Rat der Lettischen SSR die Erklärung „Über die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland“. 138 Abgeordnete stimmten dafür, einer enthielt sich. 57 Abgeordnete, die für einen Verbleib Lettlands in der UdSSR plädierten, nahmen nicht an der Abstimmung teil. Mit der Verabschiedung der Erklärung wurde die Verfassung von 1922 in Lettland wieder in Kraft gesetzt. Bis zur Verabschiedung einer neuen Verfassung blieb sie jedoch – mit Ausnahme der ersten drei Artikel – außer Kraft. Diese Übergangsfrist galt bis zur Einberufung des lettischen Parlaments (Saeima). Der 4. Mai wird als Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland begangen.

Am 15. Mai 1990 versuchten Unabhängigkeitsgegner, mit Hilfe von in Zivil gekleideten Militärkadetten den Obersten Rat zu stürmen. Der Angriff wurde jedoch von spontan organisierten Studenten des Polytechnischen Instituts und des Instituts für Körperkultur abgewehrt. Ein zweiter Angriffsversuch auf den Obersten Rat wurde von der Miliz (der OMON-Einheit, die sich im Juni 1990 der Regierung der Republik Lettland verweigerte und zur Hauptstreitmacht der Unabhängigkeitsgegner wurde) vereitelt.

Der Oberste Rat war im Januar 1991 einer der wichtigsten Verteidigungspunkte. Die Zugänge waren mit Stahlbetonblöcken abgesperrt, und diese Schutzbauten blieben bis zum gescheiterten Putschversuch in Moskau vom 19. bis 21. August 1991 bestehen. Sowjetische Fallschirmjäger und OMON-Kämpfer konnten den Obersten Rat nicht einnehmen, und die Abgeordneten setzten ihre Arbeit fort. Am 21. August um 13:00 Uhr fuhren vier OMON-Schützenpanzer auf den Domplatz und blieben dort bis 14:10 Uhr, um die Abgeordneten einzuschüchtern. Diese hatten zu diesem Zeitpunkt (um 13:10 Uhr) das Verfassungsgesetz über den Staatsstatus der Republik Lettland verabschiedet (111 Abgeordnete stimmten dafür, 13 dagegen). Damit wurde die am 4. Mai 1990 eingerichtete Übergangsphase zur faktischen Wiederherstellung der Staatsgewalt in der Republik Lettland aufgehoben, und Lettland erlangte seine volle Unabhängigkeit zurück. Im Jahr 2007 wurde in der Nähe des Saeima-Gebäudes in der Jēkaba-Straße eine Gedenkstätte für die Barrikaden vom Januar 1991 eröffnet, und im Jahr 2000 wurde anlässlich des 30. Jahrestages der Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland neben dem Haupteingang der Saeima eine Gedenktafel mit der Inschrift angebracht: „In diesem Gebäude verabschiedeten die Abgeordneten des Obersten Rates am 4. Mai 1990 eine Erklärung zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland.“

Bastejkalns-Viertel in Riga

Die Gegend um Bastejkalns beherbergt mehrere Gedenkstätten aus der Zeit der Barrikaden. Der Platz an der Kreuzung der Straßen Smilšu und Torņa, gegenüber dem Pulverturm, wurde 2016 in „Barrikadenplatz 1991“ umbenannt. Die hier stationierten schweren Geräte schützten die Altstadt von Riga an einem strategisch wichtigen Ort vor einer Invasion. Im nahegelegenen Lettischen Kriegsmuseum befindet sich der Barrikadenposten Nr. 1.

Am 20. Januar 1991 ereignete sich in der Nähe von Bastejkalns ein OMON-Anschlag auf das Innenministerium, bei dem mehrere Menschen ums Leben kamen. Im Grünen am Kanal gegenüber von Bastejkalns wurden an den Stellen, an denen die Opfer tödlich verwundet wurden, Gedenksteine errichtet – Steine für Milizleutnant Wladimir Gamanowitsch, den Inspektor der Abteilung für Innere Angelegenheiten Sergejs Kononenko, den Direktor des Rigaer Filmstudios Andris Slapiņš, den Schüler Edijs Riekstiņš und den am 5. Februar erschossenen Kameramann Gvido Zvaigznes. Es gibt die Theorie, dass die Schützen nicht nur und nicht so sehr OMON-Mitglieder waren, sondern auch eine „dritte Kraft“ – entweder von der Spezialeinheit „Alfa“ oder Mitarbeiter des Staatssicherheitskomitees der UdSSR aus Moskau –, die den OMON-Anschlag auf das Innenministerium provozierten.

Im Kanalgarten wurde ein Gedenkstein für Raimonds Salmiņš, das Opfer des Anschlags vom 19. August 1991, aufgestellt. Er wurde von der Bereitschaftspolizei in der Nähe des Polizeipräsidiums Riga an der Kreuzung von Aspazijas-Boulevard und 13. Janvāra-Straße erschossen. Im Jahr 2014 wurde in der Nähe des ehemaligen Innenministeriumsgebäudes an der Ecke von Raina-Boulevard und Reimersa-Straße eine Gedenktafel für die Opfer des Anschlags vom 20. Januar 1991 angebracht.

Freiheitsdenkmal in Riga

Das Freiheitsdenkmal war einer der zentralen Symbolpunkte der Erweckungsbewegung . Am 14. Juni 1987 organisierte die Menschenrechtsgruppe Helsinki-86 eine nicht genehmigte öffentliche Blumenniederlegung am Freiheitsdenkmal. Zwei Monate später, am 23. August, rief Helsinki-86 zu einer Kundgebung am Freiheitsdenkmal auf, dem 48. Jahrestag des Hitler-Stalin-Pakts vom 23. August 1939. Bei dieser Kundgebung wurden Demonstranten von der sowjetischen Polizei geschlagen und verhaftet. In den folgenden Jahren wurden Blumenniederlegungen am Freiheitsdenkmal fester Bestandteil aller größeren Demonstrationen und Massenveranstaltungen .

Im Zentrum von Riga, am Freiheitsplatz gelegen.

Das Freiheitsdenkmal zählt zu den herausragendsten Denkmälern der lettischen Geschichte, Architektur und Kunst. Es wurde nach dem Entwurf von Kārlis Zāle mit öffentlichen Spenden errichtet und 1935 als Symbol für die Freiheit und Vaterlandsliebe des lettischen Volkes enthüllt. Zusammen mit dem Ensemble des Rigaer Brüderfriedhofs gehört es zu den wertvollsten Beispielen monumentaler Architektur und Bildhauerkunst.

Das Freiheitsdenkmal bringt die ethischen und ästhetischen Werte der lettischen Kultur zum Ausdruck. Die Symbole spiegeln das philosophische Wesen der Freiheit und die historischen Vorstellungen der lettischen Nation über die Etappen des Unabhängigkeitskampfes wider. Sie verweisen auf die Verkörperung physischer und spiritueller Stärke. Die heroische Bildsprache erzählt die Geschichte des lettischen Volkes als selbstständiger, aktiver Gestalter der Geschichte und als Bestimmungsgeber seines eigenen Schicksals.

An seiner Stelle befand sich ursprünglich ein Denkmal für den russischen Zaren Peter I. Während des Ersten Weltkriegs wurde es demontiert und per Schiff nach Petrograd transportiert. Ein deutsches U-Boot torpedierte das Schiff, und es sank vor der estnischen Insel Wormsi. Das sowjetische Besatzungsregime plante mehrmals die Zerstörung des Freiheitsdenkmals, doch dazu kam es nicht.

Heute können Sie eines der Symbole Lettlands sehen und die Traditionen der Ehrenwache der Armee beobachten.

Am Kanalufer, neben dem Freiheitsdenkmal, wurde ein haptisches Freiheitsdenkmal errichtet. Diese besondere Bronzeminiatur wurde vom Bildhauer Ivars Miķelsons im Maßstab 1:50 geschaffen.

Kabinettsgebäude

Im Januar 1991 war eines der Ziele der Gegner der lettischen Unabhängigkeit, die Regierung der Republik Lettland unter Ivars Godmanis zu neutralisieren, die nach der Verabschiedung der Unabhängigkeitserklärung am 4. Mai 1990 gebildet worden war. Am 9. Januar 1991 erreichten moskautreue Kräfte den Rücktritt der litauischen Regierung von Kasimir Prunskiene und mobilisierten ihre Anhänger zu Protesten gegen die Erhöhung der Einzelhandelspreise. Am 10. Januar fand unter demselben Vorwand eine von Interfronte organisierte Kundgebung vor dem Ministerrat statt. Rund 10.000 Teilnehmer forderten dort den Rücktritt der Regierung von I. Godmanis und versuchten, in das Gebäude einzudringen. Die Miliz konnte dies verhindern. Regierung und Oberster Rat demonstrierten Einigkeit, und die Regierung trat nicht zurück.

Nach den tragischen Ereignissen in Vilnius am 13. Januar war das Ministerratsgebäude eines der ersten Objekte, um das Barrikaden aus Stahlbetonblöcken, Baumstämmen, Sandsäcken sowie Lastwagen und Traktoren errichtet wurden. Nach der Niederschlagung des Putsches von 1991 wurde am Morgen des 25. August das Lenin-Denkmal gegenüber dem Ministerrat der Lettischen SSR abgebaut.

Gedenkstätte „Barrikade“

Die Gedenkstätte „Barrikade“ wurde in Ulbroka an der Autobahn Riga-Ērgļi nahe der Brücke über den Fluss Piķurga errichtet. Dort befanden sich im Januar 1991 zwei Barrikadenposten: einer zur Sicherung der Grenze zu Riga und der andere zum Sendeturm des Lettischen Rundfunks in Ulbroka. Während der Ereignisse im Januar war der Rundfunk die wichtigste Informationsquelle, daher war es entscheidend, die Funkverbindungen nicht zu unterbrechen. Der 125 Meter hohe Sendeturm, über den das Programm des Lettischen Rundfunks auf Mittelwelle ausgestrahlt wurde, wurde sowohl von Anwohnern Ulbrokas als auch von Nachbarn aus Garkalne, Ādaži, Tīnūži und Ropaži bewacht.

Die Inschrift „Ulbroka.1991.I“ ist in zwei Seiten des senkrecht aufgestellten Steinblocks „Barrikade“ eingraviert, der am 11. November 1991 enthüllt und vom Bildhauer Uldis Sterģis geschaffen wurde. Jedes Jahr am 20. Januar finden an diesem Ort Gedenkveranstaltungen zu den Barrikaden von Januar 1991 statt. Im Jahr 2003 wurde hier 33 Einwohnern der Gemeinde Stopiņi die staatliche Auszeichnung „Gedenkmedaille für Barrikadenteilnehmer“ verliehen. 2024 erstellte die Bibliothek von Ulbroka die virtuelle Ausstellung „Barrikaden in Ulbroka. Januar 1991“.

Zugehörige Geschichten

Vaidavianer auf den Barrikaden

Im Jahr 2020, in Erwartung des 30. Jahrestages der Barrikaden von 1991, erzählt Vismants Priedīte die Geschichte der Beteiligung von Anwohnern an diesen historischen Ereignissen.

Erinnerungen von Kocēnietis Tālavs Megnis an die Ereignisse auf den Barrikaden 1991 in Riga

Erinnerungen von Kocēnietis Tālavs Megnis an die Ereignisse auf den Barrikaden 1991 in Riga.

„Am 13. Januar verließen etwa 40 Bewohner von Kocēni die Kolchose organisiert, um in Riga an einer Demonstration teilzunehmen. Sie fuhren mit dem Laz-Bus, der von Vitaly Sprukts gesteuert wurde, und dem Latvija-Minibus, der von Jānis Grava gefahren wurde.“

Nach der Demonstration, als wir uns an den Bussen trafen, hörten wir im Radio mehrmals den Aufruf der Lettischen Volksfront, in Riga zu bleiben und strategisch wichtige Objekte zu verteidigen, um deren Einnahme zu erschweren – ähnlich wie beim Fernsehsender in Vilnius. Wir hatten diese Aufnahmen gesehen, die Podnieks vor seiner Abreise nach Riga gemacht hatte.

Von Rézekne zu den Barrikaden von 1991

Die Erzähler beschreiben die Stimmung und die persönlichen Erlebnisse während der Barrikadenzeit. Die Erinnerungen veranschaulichen gut, wie Informationen die Bevölkerung Lettlands im ganzen Land erreichen konnten.

![Ein Gedenkstein zur Erinnerung an die Barrikaden von 1991 in der Rīgas-Straße in Valmiera. Quelle: Valmiera [illustrierte Ausgabe], herausgegeben vom Jumava-Verlag, 2008. – S. 87. Autor: Nils Smelteris.](/g/Poi/00540/Dzelzcela-tilts-Valmiera_1922g2.jpg?size=260)