Vaidavianer auf den Barrikaden

Im Jahr 2020, in Erwartung des 30. Jahrestages der Barrikaden von 1991, erzählt Vismants Priedīte die Geschichte der Beteiligung von Anwohnern an diesen historischen Ereignissen.

Der Marsch der Teilnehmer zum Schutz der Barrikaden begann am Morgen des 14. Januar, als die erste Gruppe freiwilliger Wachen nach Riga aufbrach.

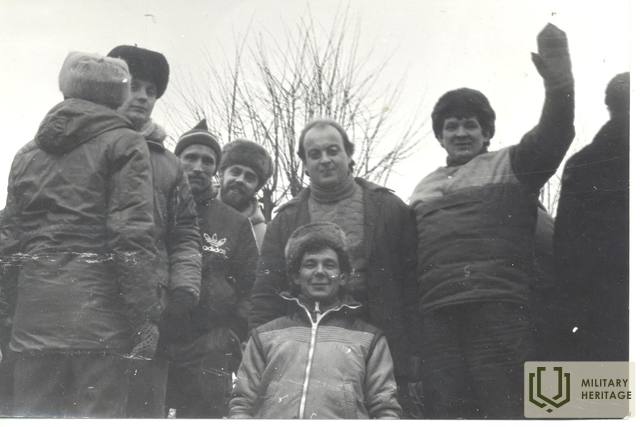

Die Verschiffung wurde organisiert von Guntis Pīrāgs, Vorstandsvorsitzender der Kolchose „Vaidava“, Arnis Urbāns, Leiter der Vaidava-Gruppe der Lettischen Volksfront, Bauleiter, und Modris Karselis, Vorsitzender des TDP-Exekutivkomitees der Gemeinde Vaidava.

Die Abreise der Barrikadenwachen in die Hauptstadt wurde eng mit der Führung des Valmieraer Bezirksverbands der LTF abgestimmt, nach ihrer Ankunft in Riga mit den Verantwortlichen des Barrikadenorganisationszentrums. Die Barrikadenwachen wurden in Schichten von den Kolchosfahrern Uldis Paltiņš und Valdis Jansons transportiert. Die schweren Landmaschinen der Kolchose wurden nicht nach Riga gebracht.

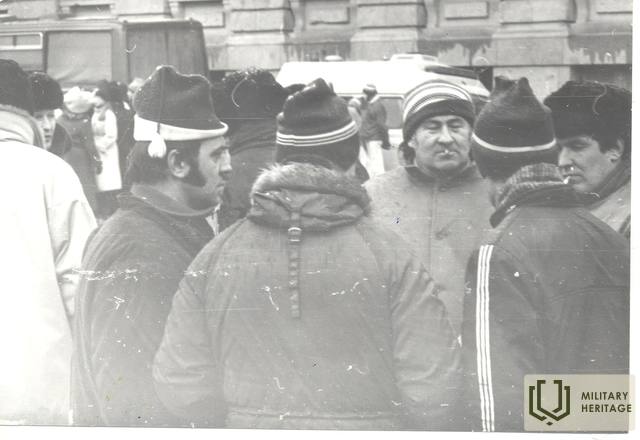

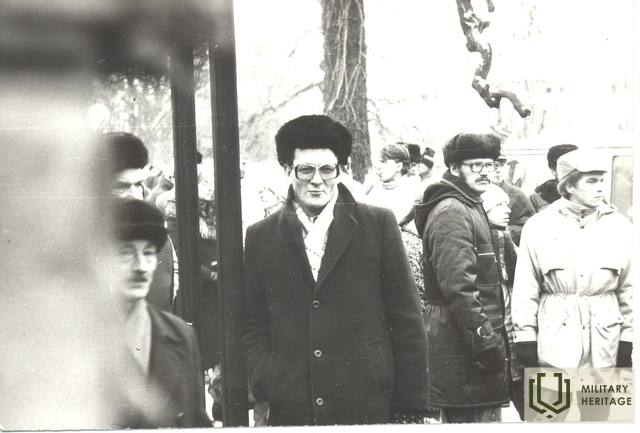

Die Teilnahme an der Verteidigung der Barrikaden vom 14. bis 26. Januar war eine freiwillige Aktion, keine erzwungene. Täglich fuhren über 30 Personen nach Riga. Der Aufbruch zur 24-Stunden-Schicht erfolgte um 20:00 Uhr. Menschen verschiedenster Berufe beteiligten sich an den Barrikaden. Zu den aktiven Teilnehmern zählten Fahrer und Mechaniker des Gemeinschaftsbauernhofs, Elektriker, Keramiker, Lehrer der neunjährigen Grundschule und des Internats Vaidava sowie Angehörige anderer Berufe. Viele Einwohner von Vaidava beteiligten sich wiederholt, vier- bis fünfmal, an der Verteidigung der Barrikaden.

Der Haupteinsatzbereich der Vaidavianer war der Schutz des Ministerratsgebäudes der Republik Lettland. Zweimal waren sie auch am Gebäude des Obersten Rates der Republik Lettland im Einsatz. Ihre Aufgabe im Falle eines Angriffs von Unabhängigkeitsgegnern bestand darin, hinter dem vor dem Gebäude positionierten schweren Gerät einen menschlichen Schutzschild zu bilden, den Transport- und Personenverkehr zu überwachen und verdächtige Personen – mögliche Provokateure – aufzuspüren. Die Schichtdauer betrug jeweils 24 Stunden. Nach den blutigen Ereignissen vom 20. Januar spendeten mehrere Vaidavianer Blut für die Behandlung der Verwundeten.

Historiker Vismants Priedīte

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

Dauerausstellung zur Ortsgeschichte der Gemeinde Vaidava

Befindet sich im Vaidava Kultur- und Handwerkszentrum.

Eine Ausstellung, die an die Deportationen von 1949 sowie an die Beteiligung der Vajdavianer an den Barrikaden in Riga im Januar 1991 erinnert, ist derzeit zu sehen. Die Ausstellung zeigt außerdem Zeugnisse der Weltkriege (hauptsächlich Drucksachen).

Natur- und historische Objekte, Herrenhäuser, Bildungsgeschichte, Kultur, bedeutende Persönlichkeiten, Materialien aus der Zeit der Kollektivfarmen, Haushaltsgegenstände, Banknoten, Zeitungen, Zeitschriften über die Gemeinde Vaidava.

Museum der Barrikaden von 1991

Das Museum liegt in der Rigaer Altstadt in der Nähe des Domes. Mit seiner Gründung 2001 sollten die Zeitzeugnisse der Ereignisse von 1991 in Lettland bewahrt werden. Auch eine virtuelle Museumstour ist verfügbar. Im Januar 1991 schossen sowjetische Armeeangehörige in Litauen auf Menschen, die sich am Fernsehturm in Vilnius versammelt hatten und fuhren mit Panzern in die Menschenmenge. In Riga versammelten sich daraufhin aus Solidarität mit den Litauern rund 500 000 Menschen, auch um ihre Bereitschaft zu bekunden, den eingeschlagenen Weg der staatlichen Unabhängigkeit Lettlands fortzusetzen. Um Ähnliches in Lettland zu verhindern, begannen die Menschen, in den engen Straßen der Rigaer Altstadt Barrikaden zu errichten, um mögliche Übergriffe der Sowjetarmee zu verhindern. Darüber hinaus wurden nicht nur in Riga, sondern auch andernorts in Lettland an verschiedenen strategisch wichtigen Punkten Barrikaden errichtet. Rund 50 000 Menschen aus ganz Lettland nahmen an den Barrikadentagen teil. Die Barrikadenereignisse mündeten in einer Volksbewegung, die wesentlich zur Wiederherstellung der lettischen Staatlichkeit beitrug. Sie wurden zu einem leuchtenden Beispiel für gewaltlosen Widerstand.

Domplatz in der Altstadt von Riga

Die Bedeutung des Domplatzes während der Erweckungsbewegung ergab sich hauptsächlich aus zwei Gegebenheiten: Er lag in unmittelbarer Nähe des Gebäudes des Obersten Rates der Lettischen SSR, und auch das Gebäude des Lettischen Rundfunks befand sich auf dem Platz. Auf dem Domplatz fanden verschiedene Aktionen statt, bei denen Forderungen an den Obersten Rat gerichtet wurden. So organisierte beispielsweise der Lettische Gewerkschaftsbund am 26. Juli 1989 eine Kundgebung mit 60.000 Teilnehmern, die die Verabschiedung der Souveränitätserklärung durch den Obersten Rat forderten. Bei dieser Kundgebung wurde der damals populäre Slogan „Etwas aus der Vergangenheit, aber im freien Lettland“ geprägt.

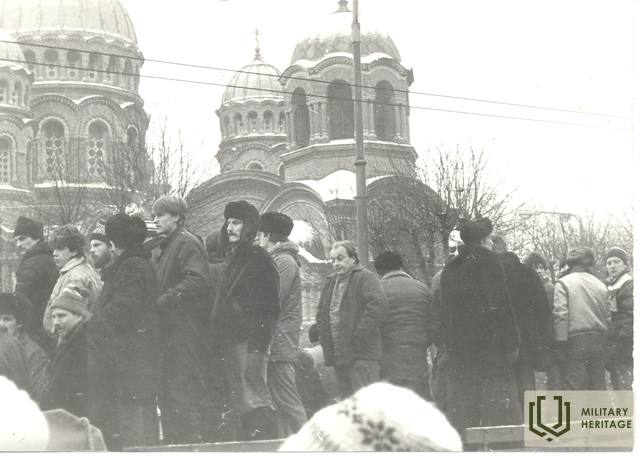

Der Domplatz war im Januar 1991 der zentrale Treffpunkt der Verteidiger der Barrikaden, die den Obersten Rat und das Radiohaus schützten. Die Verteidiger wärmten sich an den Lagerfeuern. Sie hielten sich auch im Radiohaus und in der Kuppelkirche auf. In der Kirche wurde eine Erste-Hilfe-Station eingerichtet und Gottesdienste abgehalten. Abends spielten beliebte Rockbands auf einer improvisierten Bühne auf dem Platz. Jedes Jahr finden auf dem Domplatz Gedenkveranstaltungen zu den Barrikaden statt.

Nahe des Domplatzes, in der Krāmu-Straße 3, befindet sich ein Museum zu den Barrikaden von 1991. Am 13. Januar 2018 wurde in der Domkirche das Buntglasfenster „Mit Leidenschaft für ein freies Lettland“ der Künstler Krišs und Dzintars Zilgalvji enthüllt – eine Widmung an die Barrikaden von 1991 und die Unabhängigkeit Lettlands.

Parlamentsgebäude (Saeima)

Das ehemalige Ritterhaus von Vidzeme beherbergt seit 1922 das lettische Parlament. Während der sowjetischen Besatzung befand sich hier ein Scheinparlament – der Oberste Rat der Lettischen SSR. Bei den Wahlen zum Obersten Rat im März 1990 stand die Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit Lettlands im Mittelpunkt. Dies geschah gemäß der Position der Lettischen Volksfront, die argumentierte, dass dies mit den bestehenden Machtstrukturen der UdSSR realistischer sei. Für einen gültigen Einzug in den Obersten Rat waren 134 Stimmen erforderlich.

Am 4. Mai 1990 verabschiedete der Oberste Rat der Lettischen SSR die Erklärung „Über die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland“. 138 Abgeordnete stimmten dafür, einer enthielt sich. 57 Abgeordnete, die für einen Verbleib Lettlands in der UdSSR plädierten, nahmen nicht an der Abstimmung teil. Mit der Verabschiedung der Erklärung wurde die Verfassung von 1922 in Lettland wieder in Kraft gesetzt. Bis zur Verabschiedung einer neuen Verfassung blieb sie jedoch – mit Ausnahme der ersten drei Artikel – außer Kraft. Diese Übergangsfrist galt bis zur Einberufung des lettischen Parlaments (Saeima). Der 4. Mai wird als Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland begangen.

Am 15. Mai 1990 versuchten Unabhängigkeitsgegner, mit Hilfe von in Zivil gekleideten Militärkadetten den Obersten Rat zu stürmen. Der Angriff wurde jedoch von spontan organisierten Studenten des Polytechnischen Instituts und des Instituts für Körperkultur abgewehrt. Ein zweiter Angriffsversuch auf den Obersten Rat wurde von der Miliz (der OMON-Einheit, die sich im Juni 1990 der Regierung der Republik Lettland verweigerte und zur Hauptstreitmacht der Unabhängigkeitsgegner wurde) vereitelt.

Der Oberste Rat war im Januar 1991 einer der wichtigsten Verteidigungspunkte. Die Zugänge waren mit Stahlbetonblöcken abgesperrt, und diese Schutzbauten blieben bis zum gescheiterten Putschversuch in Moskau vom 19. bis 21. August 1991 bestehen. Sowjetische Fallschirmjäger und OMON-Kämpfer konnten den Obersten Rat nicht einnehmen, und die Abgeordneten setzten ihre Arbeit fort. Am 21. August um 13:00 Uhr fuhren vier OMON-Schützenpanzer auf den Domplatz und blieben dort bis 14:10 Uhr, um die Abgeordneten einzuschüchtern. Diese hatten zu diesem Zeitpunkt (um 13:10 Uhr) das Verfassungsgesetz über den Staatsstatus der Republik Lettland verabschiedet (111 Abgeordnete stimmten dafür, 13 dagegen). Damit wurde die am 4. Mai 1990 eingerichtete Übergangsphase zur faktischen Wiederherstellung der Staatsgewalt in der Republik Lettland aufgehoben, und Lettland erlangte seine volle Unabhängigkeit zurück. Im Jahr 2007 wurde in der Nähe des Saeima-Gebäudes in der Jēkaba-Straße eine Gedenkstätte für die Barrikaden vom Januar 1991 eröffnet, und im Jahr 2000 wurde anlässlich des 30. Jahrestages der Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland neben dem Haupteingang der Saeima eine Gedenktafel mit der Inschrift angebracht: „In diesem Gebäude verabschiedeten die Abgeordneten des Obersten Rates am 4. Mai 1990 eine Erklärung zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland.“

Bastejkalns-Viertel in Riga

Die Gegend um Bastejkalns beherbergt mehrere Gedenkstätten aus der Zeit der Barrikaden. Der Platz an der Kreuzung der Straßen Smilšu und Torņa, gegenüber dem Pulverturm, wurde 2016 in „Barrikadenplatz 1991“ umbenannt. Die hier stationierten schweren Geräte schützten die Altstadt von Riga an einem strategisch wichtigen Ort vor einer Invasion. Im nahegelegenen Lettischen Kriegsmuseum befindet sich der Barrikadenposten Nr. 1.

Am 20. Januar 1991 ereignete sich in der Nähe von Bastejkalns ein OMON-Anschlag auf das Innenministerium, bei dem mehrere Menschen ums Leben kamen. Im Grünen am Kanal gegenüber von Bastejkalns wurden an den Stellen, an denen die Opfer tödlich verwundet wurden, Gedenksteine errichtet – Steine für Milizleutnant Wladimir Gamanowitsch, den Inspektor der Abteilung für Innere Angelegenheiten Sergejs Kononenko, den Direktor des Rigaer Filmstudios Andris Slapiņš, den Schüler Edijs Riekstiņš und den am 5. Februar erschossenen Kameramann Gvido Zvaigznes. Es gibt die Theorie, dass die Schützen nicht nur und nicht so sehr OMON-Mitglieder waren, sondern auch eine „dritte Kraft“ – entweder von der Spezialeinheit „Alfa“ oder Mitarbeiter des Staatssicherheitskomitees der UdSSR aus Moskau –, die den OMON-Anschlag auf das Innenministerium provozierten.

Im Kanalgarten wurde ein Gedenkstein für Raimonds Salmiņš, das Opfer des Anschlags vom 19. August 1991, aufgestellt. Er wurde von der Bereitschaftspolizei in der Nähe des Polizeipräsidiums Riga an der Kreuzung von Aspazijas-Boulevard und 13. Janvāra-Straße erschossen. Im Jahr 2014 wurde in der Nähe des ehemaligen Innenministeriumsgebäudes an der Ecke von Raina-Boulevard und Reimersa-Straße eine Gedenktafel für die Opfer des Anschlags vom 20. Januar 1991 angebracht.