Feldbahnen

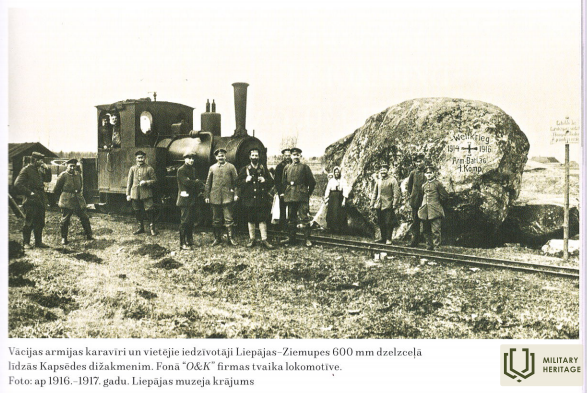

Der weit verbreitete Bau von Eisenbahnen mit 600 mm Spurweite geht auf den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zurück, als die deutsche Armee 1916 in den besetzten Gebieten Lettlands mit dem Bau mehrerer so genannter "Heeresfeldbahnen" begann.

Angesichts der damaligen schlechten Straßenverhältnisse war die Fertigteilbahn das geeignetste Mittel zur Versorgung der Front im Kriegsgebiet. Die deutsche Armee verfügte über spezielle Einheiten, die auf den Bau und den Betrieb von Feldbahnen spezialisiert waren. Die Ausrüstungen der "Kriegsfeldbahnen" wie Schienen, Waggons und Lokomotiven, die speziell für das Heer entwickelt worden waren, wurden standardisiert, was den Betrieb dieser Bahnen vereinfachte.

An der Front wurden montierte gerade und gebogene Gleisabschnitte mit einer Länge von 5 Metern auf 10 Eisenschwellen angeliefert, die es ermöglichten, bei gutem Wetter mehrere Kilometer Kriegsfeldbahn an einem Tag zu bauen. Diese Bahnen konnten schnell gebaut oder abgerissen und an eine andere Frontlinie transportiert werden.

Auch die österreichische, die US-amerikanische, die französische und die britische Armee verfügten über ähnliche Einheiten und standardisierte Ausrüstungen für Feldbahnen im Krieg.

Weitere Informationsquellen

Geschichte – Museum Ventspils

Eisenbahnobjekte – Museum Ventspils

Eisenbahnverkehr in Lettland - Nationale Enzyklopädie (enciklopedija.lv)

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

Schmalspur-Dampflok „Mazbānītis“ im Küstenfreilichtmuseum Ventspils

Die zum Küstenfreilichtmuseum Ventspils gehörende Schmalspurbahn, auch „Mazbānītis“ genannt, bietet Fahrten auf zwei Fahrstrecken: auf der 1,4 km langen Ringbahn und der 3 km langen Hügeltour. Die als Kleinbahn bezeichneten Züge, die auf 600 mm Schmalspurgleisen fahren, beförderten von 1916 bis 1963 Personen und Güter. Es handelt sich um ein militärhistorisches Erbe aus dem Ersten Weltkrieg, das seinerzeit eine wichtige Rolle für den kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung Nordkurlands spielte, indem es Wohnsiedlungen und Arbeitsplätze miteinander verband.

Der Bau von Eisenbahnen mit 600 mm Spurweite wurde im Ersten Weltkrieg forciert, als die deutsche Armee 1916 mit dem Bau einer Reihe von sog. Heeresfeldbahnen in den eroberten Gebieten im heutigen Lettland begann. Solche Kleinbahnen konnten schnell aufgebaut, aber auch schnell wieder abgebaut und an neue Frontlinien verlegt werden. Die lettischen Schmalspurbahnen waren auch während des Zweiten Weltkriegs durchgehend in Betrieb. Fast 60 Jahre lang war die Schmalspurbahn sommers wie winters das einzige zuverlässige Transportmittel für Personen sowie land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse vom Lande in die größeren Städte.

Ehemalige Schmalspurbahnstrecke aus dem Ersten Weltkrieg: Standort „Banhoff – Bhf. Waldl. Salit“

Südlich und nördlich der Straße Baldone-Tomes, V4 (auf der Karte aus dem Ersten Weltkrieg als „Düna Straße“ bezeichnet), wurde während des Ersten Weltkriegs ein Schmalspurbahnsystem errichtet, um den Bedürfnissen der Front gerecht zu werden. Südlich der erwähnten Straße befand sich der Bahnhof „Waldlager Salit“. Der Verlauf der Bahnlinie lässt sich sowohl auf Karten verschiedener Epochen und Maßstäbe als auch auf LIDAR-Karten und in der Natur nachvollziehen. Der erwähnte Bahnabschnitt zweigt etwa einen Kilometer östlich der Häuser von Gēdiņi (Bahnhof „Bahnhof Gedeng“) von der heutigen Breitspurbahnstrecke Vecumnieki (Bhf. Neugut Kurland) – Mercendarbe (Merzendorf) ab. Der erste Kilometer der Bahnlinie von Gēdiņi ist heute bewaldet. Um den Verlauf der Strecke in der Natur zu finden, benötigt man LIDAR-Karten und Geduld und muss entlang des zugewachsenen, aber noch erkennbaren Bahndamms waten. Beidseitig der Bahnlinie, an der angrenzenden Straße und im Dünenwall (südlich der Straße), befinden sich mindestens 20 tiefe, rechteckige Gräben. Gruben (Lagerhäuser?) sind in der Natur sichtbar. Die 1,3 km lange Bahntrasse ist in der Natur als gut erkennbarer Waldweg nachvollziehbar, der stellenweise kleine Dünenwälle mit darin befindlichen Ausgrabungen kreuzt. Weiter verläuft die Bahntrasse 3,5 km lang parallel zu einer von den Lettischen Staatsforsten angelegten Straße. Diese macht eine scharfe Kurve nach Nordwesten, bevor die Bahntrasse in nordöstlicher Richtung weiterführt und nach 0,3 km den Standort des ehemaligen Bahnhofs (Bhf. Waldl. Salit) erreicht, der auf der LIDAR-Karte deutlich erkennbar ist. Vom Bahnhof selbst ist in der Natur nichts erhalten geblieben, jedoch sind in der Umgebung zahlreiche Gruben unterschiedlicher Tiefe und Form sowie in den Dünenwällen, die den Bahnhofsstandort umgeben, die Überreste von Gräben sichtbar. Vor dem genannten Bahnhof befindet sich eine Dünenausgrabung, wo die Bahntrasse in nördlicher Richtung weiterführt. Bei den Häusern von Sili kreuzte sie Silupi (Kausupi) (ehemaliger Bahnhof „Bhf. Sille), aber bei den Häusern von Podnieki zweigte sie ab. Der erste Zweig führte rechts nach Berkavas, der zweite links zu den Vilki-Bergen und mündete dann am Bahnhof Skarbe wieder in die Breitspurbahn (1435 mm).

Ķeizerdambis (Kaiser - Damm)

Auf den Karten der deutschen Wehrmacht aus dem Ersten Weltkrieg war ein etwa 8 km langer Weg mit diesem Namen verzeichnet. Er begann am ehemaligen Kurlanddenkmal (später auch Mātīte-Denkmal genannt) und endete am ehemaligen Auermann-Haus. Heute kann der in Nordost-Südwest-Richtung verlaufende Ķeizerdambis auf seiner gesamten Länge zu Fuß oder mit dem Fahrrad begangen werden. Er verläuft etwa 4 km als Waldweg (stellenweise mit grobem Schotter) und weitere 4 km als Schotterweg (parallel zu den von den Lettischen Staatsforsten angelegten Straßen Abermaņa und Egle-Kaulupe). Der Abschnitt zwischen der Straße Elgle-Kaulupe und der Straße Abermaņa wird auf den LVM-Karten ebenfalls als Mātīte-Weg bezeichnet. In seinem Mittelteil durchquert der Ķeizerdambis ein beeindruckendes Dünenmassiv im Landesinneren, in dessen Nähe auf LIDAR-Karten noch Schützengräben und Baustellen aus Kriegszeiten erkennbar sind. In der Nähe des ehemaligen Hauses der Familie Aurmanis wurde an der Stelle, an der 21 deutsche Soldaten begraben sind (die um den 20. September 1944 gefallen sind), ein weißes Holzkreuz errichtet.

Es ist möglich, dass der Name Kaiserdamm, der entstand, als die deutsche Armee während des Ersten Weltkriegs hier stationiert war, von dem Kaiserdamm stammt – einer 50 m breiten und 1.680 m langen Straße in Berlin, die 1906 eröffnet wurde.

Standort einer ehemaligen Kaserne aus dem Ersten Weltkrieg

In einem Waldstück 0,6–0,7 km südlich des Dorfes Latgale gelegen, bietet sich ein guter Überblick über das Gelände, wenn man es zuvor anhand von LIDAR-Karten erkundet hat. In der Natur können die Positionen von Schützengräben und anderen Erdformationen, die vor einem Jahrhundert von Menschen ausgehoben wurden, für Laien leicht übersehen werden. Den Überresten eines Ziegelofens und anderen Spuren in den Ausgrabungen (durchgeführt von anderen) zufolge befanden sich hier Kasernen der deutschen Wehrmacht. Neben den Kasernen, entlang des Großen Kurfirst-Staudamms, vom heutigen Bahnhof Lāčplēsis über Birzgali bis hin zur Versorgung der Düna-Frontlinie, wurde eine Schmalspurbahn gebaut. 0,5 km östlich der Kaserne befand sich das sogenannte Kurland- oder Mātīte-Denkmal. Am linken Ufer der Düna, im Umkreis von 1,3 km um die Kaserne, wurden drei Stahlbeton-Feuerstellen errichtet (die bis heute erhalten sind, wobei die Überreste einer davon unter Wasser liegen und nur bei sinkendem Wasserstand des Wasserkraftwerks sichtbar werden). 0,6 km westlich davon befand sich ein Schießstand, von dem keine natürlichen Überreste erhalten geblieben sind. Um den Schießstand herum sind Gruben sichtbar – die Überreste ehemaliger Gebäude und Befestigungsanlagen. Etwa 100–200 m südöstlich des ehemaligen Kasernengeländes sind drei bis 30 m lange, rechteckige Gräben (und kleinere) deutlich erkennbar, die möglicherweise als Lager dienten.

Schmalspurbahn im Ersten Weltkrieg: Lāčplēsis – Latgale

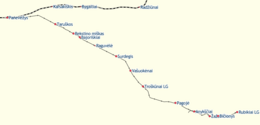

Die rund 22 km lange Schmalspurbahn aus dem Ersten Weltkrieg begann am heutigen Bahnhof Lāčplēsis (Bahnlinie Jelgava–Krustpils, ehemals Bahnhof Kerghof), umging Birzgali von Osten her, überquerte die Žega, bog dann nach Westen ab, kreuzte zweimal die heutige Abermaņa-Straße (Verbindung zwischen Ķeguma und der Straße Vecumnieki (P88)) und folgte anschließend dem Ķeizardambi (Kaiser-Damm) zum ehemaligen Kurland-Denkmal. Dort befand sich, den LIDAR-Daten zufolge (die in drei Abschnitte unterteilt sind?), der Endbahnhof. Das Kurland-Denkmal lag 680 m südöstlich des Dorfes Lāčplēsis. Hauptzweck der Bahn war die Versorgung der Front am linken Düna-Ufer. Während des Ersten Weltkriegs befanden sich in der Nähe der Eiserdämme deutsche Kasernen und Lagerhallen. Am linken Ufer der Düna, bei Puduri (0,6 km) und Podnieki (0,9 km), gab es drei deutsche Feuerstellungen aus Beton. Heute lässt sich der Verlauf der Bahntrasse mithilfe von LIDAR-Karten in der Natur nachverfolgen. Teile davon sind auch in der freien Natur deutlich sichtbar, insbesondere bei geringer Vegetation. Die beste Zeit für eine Erkundung ist das frühe Frühjahr oder der Winter, wenn kein Schnee liegt.

Prinz-Leopold-Straße (Prinz-Leopold-Straße)

Die Straße, die an den Ersten Weltkrieg erinnert, trägt den Namen „Prinz-Leopold-Straße“. Ein historischer Waldweg von etwa 7 km Länge beginnt am Zusammenfluss des Großen Kurfürstendamms und des Kaiserdamms beim sogenannten Kurlanddenkmal und schlängelt sich durch den Wald in Richtung Birzgale. Dort trifft er auf die Schmalspurbahn Lāčplēsis–Latgale aus dem Ersten Weltkrieg. Westlich der Straße und etwa 2 km südlich des Kurlanddenkmals befindet sich ein Schießplatz aus dem Ersten Weltkrieg. Heute kann die Prinz-Leopold-Straße (bei geeigneten Bedingungen) zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto befahren werden. Sie überquert die Konupīte und einen Nebenfluss der Žega.

Man geht davon aus, dass deutsche Soldaten, die lange Zeit am linken Ufer der Düna stationiert waren, diese Straße nach Prinz Leopold von Bayern (1846–1930) benannten, der im Ersten Weltkrieg die deutschen und österreichisch-ungarischen Streitkräfte an der Ostfront anführte.

Schmalspurbahnstrecke im Ersten Weltkrieg: Lāčplēsis – Vitkopi

Die Trasse einer etwa 9 km langen Eisenbahnlinie, die am heutigen Bahnhof Lāčplēsis (Bhf. Kerghof) begann und am heutigen Witkop-See (Bhf. Witkop) endete. Zwei weitere Bahnhöfe lagen an der Strecke: Bhf. Sillesemnek (Silenieki) und Bhf. Hasenheide. Nördlich des Witkop-Sees (einem künstlich angelegten Stausee) sind in der Natur und auf der LIDAR-Karte über 100 Gruben unterschiedlicher Größe und Form sichtbar – vermutlich Überreste von Gebäuden, Lagerhallen usw. aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Südlich des Sees befindet sich der Friedhof der Gebrüder Witkop. Dank dieser Eisenbahnlinie war der Bedarf der deutschen Wehrmacht an der linken Düna-Front während des Ersten Weltkriegs gedeckt.

Taurkalne, Standort eines deutschen Armeelagers

Ein etwa 0,7 x 0,4 km großes Waldgebiet nördlich der Bahnstrecke Jelgava-Krustpils und östlich des Dorfes Taurkalne, durchzogen von einer Forststraße und Wanderwegen, zeigt in der Natur und auf LIDAR-Karten rund 100 rechteckige, in geraden Reihen angelegte Gruben mit kleinen Wällen und einem Ausgang. Laut Daumants Krastiņš: „Deutsche Lagerhallen, teilweise im Boden vergraben. Die Aufbauten haben ein Dach aus Holz oder Wellblech. Längere Gebäude mit Eingängen an beiden Enden dienten als Mannschaftsbaracken. In der Nähe befindet sich der normale und ländliche Bahnhof aus dem Ersten Weltkrieg. Während des Zweiten Weltkriegs konnte der Aufbau restauriert und zur Versorgung der Nordgruppe über die nahegelegene Daugava-Brücke genutzt werden. Falls dort Munition gelagert war, konnte diese bis zum Abwurf am 19. oder 20. September 1944 verwendet werden.“ Von Anwohnern sind Geschichten überliefert, die von unterirdischen Gängen der deutschen Armee und einem in einen der Hügel der Gegend gegrabenen Bunker berichten, sowie von einem deutschen Zug, der „unter dem Berg in den Untergrund fuhr“.

Ehemalige Eisenbahnstrecke aus der Zeit des Ersten Weltkriegs: Vecumnieki – Mercendarbe

Nachdem sich die deutsche Frontlinie am linken Dünaufer 1916 verstärkt und stabilisiert hatte, wurde am 15. März der Bau einer 25 km langen Eisenbahnlinie mit einer Spurweite von 1435 mm von Vecumnieki (Bahnhof Neugut Kurland) nach Baldone (Bahnhof Mercendarbe – Merzendorf) beschlossen, um die Frontversorgung zu gewährleisten. Am 30. März begannen rund 5000 Arbeiter mit den Arbeiten, und bis zum 1. Mai war die Strecke bis zum Bahnhof Skarbe und am 6. Mai bis Mercendarbe fertiggestellt. Die Reihenfolge der Bahnhöfe von Süden nach Norden war: Neugut Kurland, Nougut Nord, Birsemnek, Gedeng, Skarbe, Merzendorf. Die Güter wurden im größten Bahnhof, Skarbe, umgeladen und von dort per Pferdefuhrwerk an die Front transportiert. Noch bis 1921 wurden Baumstämme und Brennholz entlang der Bahnstrecke transportiert, bis diese 1925 abgerissen wurde. Der Verlauf der Bahntrasse variiert stark – stellenweise wird sie von wichtigen Straßen gekreuzt, an anderen Stellen verläuft sie als deutlich sichtbarer Damm über Waldmassive. Einige Abschnitte sind während der Vegetationsperiode schwer passierbar.

Am ehemaligen Bahnhof Gediņi („Bahnhof Gedeng“) zweigte eine Schmalspurbahn in nordöstlicher Richtung ab, deren Gleise weiter zur Düna führten. Beim Haus Sila kreuzte sie Silupi (Kausupi) (ehemaliger Bahnhof „Bhf. Sille“), zweigte aber beim Haus Podnieki wieder ab. Der erste Zweig führte nach rechts nach Berkavas, der zweite nach links ins Vilki-Gebirge und mündete schließlich am Bahnhof Skarbe wieder in die Breitspurbahn (1435 mm).

Im September 1917 bauten die Deutschen eine weitere Schmalspurbahn (Spurweite 600 mm) von Mercendarbe und Skarbe zur Daugava, wo sie eine Pontonbrücke errichteten und am 1. Oktober den Verkehr bis nach Ikšķile eröffneten. Die Flut vom 4. Dezember riss die besagte Brücke weg.

Mazbānītis-Wanderweg in Nordkurland

Die Mazbānīte ist die Bezeichnung für einen Zug in Nordkurzeme, der zwischen 1916 und 1963 Passagiere und Güter auf einer 600 mm breiten Schmalspurbahn transportierte. Sie ist ein Erbe der Militärgeschichte aus dem Ersten Weltkrieg und spielte einst eine bedeutende Rolle für den kulturellen und wirtschaftlichen Wohlstand ganz Nordkurzemes, insbesondere aber der livischen Fischerdörfer, indem sie eine Verbindung zwischen den Siedlungen herstellte und Arbeitsplätze schuf.

Der Naturlehrpfad führt von Mazirbe nach Sīkrag entlang der ehemaligen Schmalspurbahnstrecke Stende–Ventspils, die von den Einheimischen auch „Mazbānīša-Strecke“ genannt wird. Der Bau der Bahnlinie begann 1916 und sie war bis 1963 in Betrieb. Die Schmalspurbahn verband die Hafenstadt Ventspils mit den Küstenfischerdörfern Dundags und dem großen Eisenbahnknotenpunkt Stende und trug so zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung der Region zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg bei.

Während der Sowjetzeit war die Küste eine „Sperrzone“, wodurch Küstendörfer wirtschaftlich isoliert wurden und ihre Bevölkerungszahl sank. Auch die Existenz neu errichteter, geheimer Militäranlagen trug dazu bei, dass der Eisenbahnverkehr in den 1960er Jahren eingestellt wurde.

Der Wanderweg besteht aus einer kleinen Schleife von 15 km und einer großen Schleife von 19 km.

GPX-Karte hier verfügbar:

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/mazbanisa-dabas-taka/

Gedenkstein am Bahnhof Stende

Die Eisenbahnlinie Ventspils - Mazirbe sowie die Verlängerung Stende - Dundaga nach Mazirbe mit einer Abzweigung nach Pitrags waren ausschließlich für strategische militärische Zwecke bestimmt. Während des Baus dieser Strecken und auch danach wurde die gesamte Zivilbevölkerung aus der Region evakuiert. Die Hauptaufgabe der Militärbahnen im Gebiet der Irbe-Straße bestand darin, die Küstenverteidigungsstellungen des deutschen Heeres mit Geschützen und Munition zu versorgen.

Diese reinen Militärbahnen verbanden auch die drei wichtigsten Leuchttürme in Oviši, Mikeltornis und Šlītere.

Dennoch wurde bereits in den Jahren des Ersten Weltkriegs auch Personenverkehr betrieben.

Am Bahnhof von Stende befindet sich ein Gedenkstein (1989) für die deportierten Letten der Jahre 1941 und 1949.

Am 30. Oktober 1919 wurde der Bahnhof Stende von bermontischen Truppen besetzt. Am 17. November griffen Soldaten der lettischen Armee unter Führung von K. Šnēbergs den Bahnhof an und vertrieben einen Waggon mit Waffen, Kriegsmaterial und Getreide. Für diese Kämpfe wurden 6 Soldaten mit dem Orden ausgezeichnet: K. Bumovskis (1891-1976), P. Strautiņš (1883-1969), R. Plotnieks (1891-1965), E. Jansons (1894-1977).

Viesīte Museum „Sēlija“

Das Viesīte-Museum besteht aus mehreren Teilen: SelonienHaus (kulturhistorische Ausstellung von Selonien) und Tourismusinformationszentrum (im ehemaligen Eisenbahnbürogebäude), ehemalige Reparaturwerkstatt des Lokomotivdepots Viesīte, Handwerkszentrum und Ausstellung zur Geschichte der Schmalspurbahn von Selonien (in der Reparaturwerkstatt der Eisenbahnwagen). Der am besten erkennbare Teil des Viesīte Museums ist der Kleine Eisenbahnpark, der sich im ehemaligen Depot von Viesīte befindet.

Die Schmalspurbahn wurde ursprünglich von der deutschen Armee in den Jahren 1915/1916 für den Transport von Militärgütern gebaut, nach dem Ersten Weltkrieg wurde sie jedoch für den Personenverkehr umgerüstet. Das Museum zeigt eine Dampflokomotive der Firma Schwarzkopff aus dem Jahr 1918 sowie einen Dienstwagen, einen Güterwagen, eine Holztransportplattform, eine Lore, eine Draisine aus dem Jahr 1916 und eine Ausstellung über die Selonien-Eisenbahn. Das Museum verwaltet auch die sieben historischen Gebäude des Bahnhofs. Der Kleine Eisenbahnpark ist für Besucher mit Kindern geeignet.

Unweit des Kleinen Eisenbahnparks – auf dem historischen Bahnhofsplatz von Viesīte – befindet sich die einzige erhaltene Schmalspurbahnstrecke in Lettland mit einer Wasserpumpe. In der Nähe des Bahnhofsplatzes befinden sich mehrere historische Gebäude: Lager für Bahnfracht, Kulturzentrum, Bahnhofsgebäude und Ambulanz.

Bahnhof Vecumnieki

Der Bahnhof Vecumnieki befindet sich südlich des Dorfes Vecumnieki.

Der Bahnhof Vecumnieki wurde 1904 als Bahnhof an der Bahnstrecke Ventspils–Moskau erbaut. Ursprünglich hieß er „Neugut“ (während der deutschen Besatzung 1916/17 „Neugut Kurland“). Seine Bedeutung nahm im Ersten Weltkrieg zu, als von ihm aus eine europaweite Bahnstrecke errichtet wurde. Nachdem sich die deutsche Frontlinie am linken Dünaufer verstärkt und stabilisiert hatte, wurde am 15. März 1916 der Bau einer 25 km langen Bahnstrecke mit einer Spurweite von 1435 mm von Vecumnieki nach Baldone (Bahnhof Mercendarbe – Merzendorf) beschlossen, um die Frontversorgung zu gewährleisten. Am 30. März begannen rund 5000 Arbeiter mit den Arbeiten, und bis zum 1. Mai war die Strecke bis zum Bahnhof Skarbe und bis zum 6. Mai bis Mercendarbe fertiggestellt. Die Bahnstrecke verlief von Süden nach Norden wie folgt: Neugut Kurland, Nougut Nord, Birsemnek, Gedeng, Skarbe, Merzendorf. Im größten Bahnhof, Skarbe, wurde Güter umgeladen und von dort mit Pferdefuhrwerken an die Front transportiert. Diese Bahnlinie existierte nur wenige Jahre; noch 1921 wurden Baumstämme und Brennholz entlang der Strecke transportiert, bis sie 1925 abgerissen wurde. Der Verlauf der Bahnlinie ist sehr unterschiedlich – stellenweise wird sie von wichtigen Straßen gekreuzt, an anderen Stellen, wo der Bahndamm deutlich sichtbar ist, durchquert sie Waldmassive. Einige Abschnitte sind während der Vegetationsperiode schwer passierbar.

Am ehemaligen Bahnhof Gediņi („Bahnhof Gedeng“) zweigte eine Schmalspurbahn in nordöstlicher Richtung ab, deren Gleise weiter zur Düna führten. Beim Haus Sila kreuzte sie Silupi (Kausupi) (ehemaliger Bahnhof „Bhf. Sille“), zweigte aber beim Haus Podnieki wieder ab. Der erste Zweig führte nach rechts nach Berkavas, der zweite nach links ins Vilki-Gebirge und mündete dann am Bahnhof Skarbe wieder in die Breitspurbahn (1435 mm).

Im September 1917 bauten die Deutschen eine weitere Schmalspurbahn (Spurweite 600 mm) von Mercendarbe und Skarbe zur Daugava, wo sie eine Pontonbrücke errichteten und am 1. Oktober den Verkehr bis nach Ikšķile eröffneten. Die Flut vom 4. Dezember spülte die besagte Brücke weg.

Seit 1919 trug der Bahnhof den Namen Vecmuiža. 1926 wurde an der Stelle des im Krieg zerstörten hölzernen Bahnhofsgebäudes ein Steingebäude (Architekt J. Neijs) errichtet. 1940 wurde der Bahnhof in Vecumnieki umbenannt. Am 14. Juni 1941 und am 25. März 1949 wurden mehrere hundert lettische Einwohner vom Bahnhof Vecumnieki sowie von vielen anderen lettischen Bahnhöfen deportiert. Insgesamt waren 44.271 lettische Einwohner von den Deportationsaktionen vom 25. bis 30. März 1949 betroffen.

Im Jahr 2000 wurde der Personenzugverkehr auf der Strecke Jelgava-Krustpils eingestellt; derzeit wird diese Strecke nur noch für den Güterzugverkehr genutzt.

Schmalspurbahn in Biržai

Ein Schmalspurbahnkomplex aus dem 20. Jahrhundert mit bedeutendem historischem, architektonischem und landschaftlichem Wert.

Die Schmalspurbahn „Siaurukas“ mit einer Spurweite von 750 mm ist die längste ihrer Art in Europa und eines der einzigartigsten Kulturgüter Litauens. Die erhaltenen Abschnitte stehen daher unter Denkmalschutz. Litauen verfügt über 158,8 km Schmalspurbahnstrecke (750 mm), von denen jedoch nur 68,4 km (fünf Bahnhöfe) regelmäßig befahren werden. Zwölf Lokomotiven sind im litauischen Register der unbeweglichen Kulturdenkmäler eingetragen.

Die Schmalspurbahn erreichte Biržai in den Jahren 1921–1922, als die Bahnstrecke Biržai–Gubernija verlängert wurde. Dies war die erste Schmalspurbahnstrecke, die auf Kosten des litauischen Staates selbst gebaut wurde.

Im Jahr der Unabhängigkeit Litauens wurden 467 km Schmalspurbahn gebaut. Forstmaterialien für den Export, Quarzsand, Vieh, Flachs, Rüben und Lebensmittel wurden auf dieser Strecke transportiert. Erwachsene fuhren mit dem Zug zur Arbeit, Kinder zur Schule. An Wochenenden war der Zug voll mit Beeren- und Pilzsammlern, im Winter mit Skifahrern. Bis zur Endstation der Guberniya-Linie in Šiauliai hielt der Zug an 16 Bahnhöfen.

Im Jahr 1922 musste ein Fahrgast für einen zurückgelegten Kilometer in einem Wagen der 1. Klasse 7,20 litauische Auksinas (deutsche Ostmark) und für einen Wagen der 3. Klasse 1,80 litauische Auksinas bezahlen.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Schmalspurbahn militarisiert. Sie diente auch dazu, „Staatsfeinde“ – Personen, die die sowjetischen Behörden als illoyal einstuften (manchmal auch ohne konkreten Grund) – in einfachen Viehwaggons zur Zwangsdeportation nach Sibirien zu transportieren. Nach dem Krieg waren die Aussichten für den Wiederaufbau und die Weiterentwicklung der Schmalspurbahn äußerst ungewiss. Die Zukunft der litauischen Eisenbahn wurde von den Zielen der sowjetischen Wirtschaft und Politik bestimmt.

Von 1945 bis 1980 wurden über 400 km von 20 Schmalspurbahnstrecken stillgelegt. Die längsten Strecken blieben die Abschnitte Biržai–Joniškeli und Joniškeli–Panevezys, die ein etwas höheres Güteraufkommen aufwiesen. Drei Züge erreichten Biržai: zwei Güter- und ein Personenzug. Mit dem Ausbau des Straßenverkehrs wurde die Schmalspurbahn wirtschaftlich unrentabel. 1988 wurde der Personenverkehr eingestellt. 1996, während der Unabhängigkeit Litauens, wurde die Schmalspurbahnstrecke nach Biržai vollständig stillgelegt.

Heute besteht der Schmalspurbahnkomplex aus dem Depot- und Bahnhofsgebäude, einem Wasserturm und der alten Bahnstrecke. Später wurde, als Zeugnis seiner glorreichen Zeit, eine kürzlich neu lackierte Lokomotive zur Besichtigung aufgestellt.

Aukštaitija-Schiffsbahn

Die Aukštaitija-Schmalspurbahn (litauisch: Aukštaitijos siaurasis geležinkelis) ist eine 68,4 Kilometer (42,5 Meilen) lange Touristenbahn in Litauen, die von Panevėžys nach Rubikiai führt, mit einer Spurweite von 750 mm (2 ft 5+1⁄2 in).

Die Schmalspurbahn wurde ab 1891 mit einer Spurweite von 750 mm (2 Fuß 5½ Zoll) erbaut. Der erste Abschnitt zwischen Švenčionėli und Pastovi wurde am 11. November 1895 fertiggestellt und 1898 bis Panevėžys verlängert. Der regelmäßige Personen- und Güterverkehr begann im Herbst 1899. Anfangs gab es zwei Betriebswerke, 14 Bahnhöfe, 15 Lokomotiven, 58 Personenwagen verschiedener Typen, sechs Postwagen sowie 112 geschlossene und 154 offene Güterwagen. Im Jahr 1903 wurden rund 65.000 Tonnen Güter und 40.632 Fahrgäste befördert.

Panevėžys entwickelte sich während der Zeit der litauischen Unabhängigkeit (1920–1938) zu einem regionalen Zentrum, weshalb viele Rohstoffe wie Kohle, Öl, Sand, Salz und Düngemittel sowie landwirtschaftliche Produkte wie Flachs, Schmalz, Zucker, Getreide, Mehl und Holz transportiert wurden.

Während des Ersten Weltkriegs errichtete die deutsche Wehrmacht 1916 zwei Feldbahnstrecken mit einer Spurweite von 600 mm (1 Fuß 11 5/8 Zoll): eine von Gubernija nach Pasvalija und eine von Joniškis nach Žeimeļi. Die Bahnstrecke war zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg von großer Bedeutung und trug zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie von der staatlichen Bahngesellschaft „Lietuvos Geležinkeliai“ betrieben.

Der Verkehr ging in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück. 1996 wurde die Bahnstrecke nördlich von Panevėžys stillgelegt. Im selben Jahr wurde die Schmalspurbahn in die Liste der unbeweglichen Kulturgüter der Republik Litauen aufgenommen und zum Kulturerbe erklärt. Anschließend verkehrten Touristenzüge. Der Güterverkehr wurde 1999 schrittweise eingestellt. Am 1. November 1999 wurde innerhalb der staatlichen Eisenbahngesellschaft „Lietuvos Geležinkeliai“ eine neue Abteilung für Schmalspurbahnen gegründet. Der Personenverkehr wurde jedoch 2001 vorübergehend eingestellt. Seit 2006 werden die Touristenzüge von TU2-Diesellokomotiven gezogen und erfreuen sich steigender Fahrgastzahlen.

Schmalspurbahn Daudzeva – Sunākstes – Viesītes

Viesīte, ein Schmalspurbahnknotenpunkt – ein strategisch wichtiges Eisenbahnnetz in Sēlia

Der Schmalspurbahnknotenpunkt Viesīte war das größte seiner Art (600 mm Spurweite) in Lettland. Er war von 1916 bis 1972 in Betrieb und verband mehrere wichtige Städte und Dörfer der Region Sēlija – darunter Nereta, Viesīte, Daudzevu, Jēkabpils und Aknīsti. Die maximale Streckenlänge betrug 280 Kilometer.

Ursprung und militärische Bedeutung

Diese Eisenbahnlinie wurde während des Ersten Weltkriegs – von 1915 bis 1916 – entlang des Düna-Ufers errichtet, um die Versorgung der Front und den Truppentransport sicherzustellen. Sie wurde von der deutschen Wehrmacht mit Unterstützung der lokalen Bevölkerung gebaut. Es handelte sich um die sogenannte „Burgbahn“, die militärischen Zwecken diente.

Im Jahr 1916 wurden mehrere Strecken gebaut:

- Skapiški (Litauen) – Viesīte – Aldaune (100 km),

- Pasmalve – Eglaine – Siliņi (120 km), wo diese Strecke an die vorherige anschloss,

- Rokiški – Aknīste – Geidāni (50 km),

- Ābeļi – Subate – Kaldabruņa (30 km), wo sich ein Eisenbahndreieck zum Wenden der Züge befand.

Es wurden auch Zweigstrecken nach Bebrene, Dvieti, Zasa und Vandāni gebaut. Einige dieser Strecken wurden zwischen 1920 und 1927 stillgelegt.

Im selben Jahr, 1916, wurde auch die Strecke Viesīte–Daudzeva mit einer Zweigstrecke nach Sece gebaut.

Nach dem Krieg – Zivilverkehr und Entwicklung

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden einige Strecken abgerissen, die übrigen jedoch in das Netz der Lettischen Staatsbahnen integriert. Sie wurden weiterhin für den Güter- und Personenverkehr genutzt.

In der Zwischenkriegszeit waren mehrere Linien in Betrieb:

- Jekabpils–Nereta,

- Siliņi–Aknīste,

- Gast–Daudzeva,

- Siliņi–Elkšņi (31 km, erbaut 1932 für Forstarbeiten).

1936 wurde in Viesīte eine Berufsschule eröffnet, in der Eisenbahnfachkräfte ausgebildet wurden. Mitte der 1930er Jahre verkehrten am Eisenbahnknotenpunkt Viesīte 67 Personenwagen, motorisierte Oberleitungsbusse, Schneepflüge und Dampflokomotiven der Baureihe M1.

Zugehörige Geschichten

Die wichtige Stellung des Bahnhofs Stende im Eisenbahnnetz von Karalauskas

Die Hauptaufgabe der Feldbahnen im Gebiet der Irbesstraße bestand darin, die Küstenverteidigungsstellungen der deutschen Armee mit Kanonen und Munition zu versorgen.

600-mm-Schmalspurbahnen in Sēlia

Man sagt oft, der Krieg sei der Ursprung allen Seins, und das traf im wahrsten Sinne des Wortes auf die lettischen Landbahnen zu. Jede Armee, ob angreifend oder verteidigend, benötigt erhebliche Ressourcen, um den Krieg aufrechtzuerhalten. Als die deutsche Armee 1915 in Lettland einmarschierte, sah sie sich mit Versorgungsproblemen konfrontiert. Ende 1915 hatte sich die Front entlang der Düna stabilisiert. Historisch gesehen war die Bevölkerungsdichte im Gebiet von Sēlija gering, weshalb es kein ausgedehntes Verkehrsnetz gab.