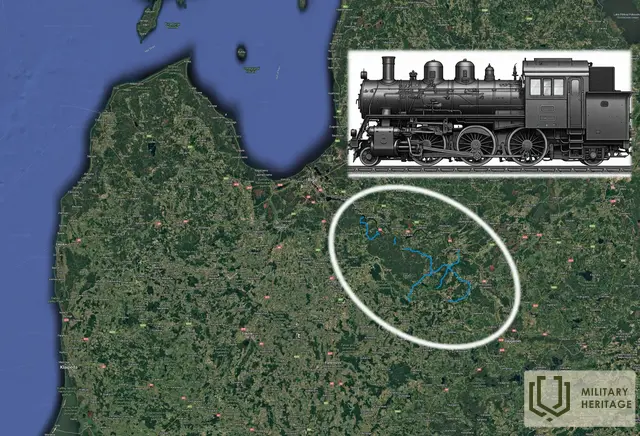

600-mm-Schmalspurbahnen in Sēlia

Man sagt oft, der Krieg sei der Ursprung allen Seins, und das traf im wahrsten Sinne des Wortes auf die lettischen Landbahnen zu. Jede Armee, ob angreifend oder verteidigend, benötigt erhebliche Ressourcen, um den Krieg aufrechtzuerhalten. Als die deutsche Armee 1915 in Lettland einmarschierte, sah sie sich mit Versorgungsproblemen konfrontiert. Ende 1915 hatte sich die Front entlang der Düna stabilisiert. Historisch gesehen war die Bevölkerungsdichte im Gebiet von Sēlija gering, weshalb es kein ausgedehntes Verkehrsnetz gab.

Der Erste Weltkrieg war auch eine Zeit, in der die Eisenbahn eine entscheidende Rolle bei der Truppenverlegung und -versorgung spielte, da der Straßentransport noch nicht ausreichend ausgebaut war und Pferdefuhrwerke nicht die erforderliche Geschwindigkeit und das benötigte Transportvolumen für Güter und Personen gewährleisten konnten. Die 1904 in Betrieb genommene Breitspurstrecke Moskau–Wentspils durchquerte Selija, ebenso wie in geringerem Umfang die Strecke Daugavpils–Vilnius. Das zaristische Russland verfolgte zudem die Strategie, den Ausbau des Eisenbahnnetzes in den westlichen Regionen des Reiches zu begrenzen, um im Kriegsfall den Vormarsch des Feindes zu behindern. Aus diesem Grund wurden in den Großmächten Einheiten für den Bau und Betrieb von Militäreisenbahnen aufgestellt. Zu Kriegsbeginn umfasste die deutsche Armee 26.000 dieser speziell ausgebildeten Soldaten. Während ihres Dienstes wurden sie auf speziell ausgestatteten Übungsgeländen ausgebildet. Dort mussten sie innerhalb einer vorgegebenen Zeit Gleisabschnitte errichten. Auch Zugunglücke und Gleisschäden wurden simuliert, die sie selbstständig beheben mussten. Zum Abschluss der Ausbildung musste innerhalb weniger Tage in unbekanntem Gebiet eine komplette Eisenbahnlinie gebaut und nach der Übung wieder abgebaut werden. Dadurch verfügte die deutsche Wehrmacht über gut ausgebildete Spezialisten für den Bau und Betrieb von Militäreisenbahnen.

Während des Krieges wurden in den besetzten Gebieten Militärbahndirektionen (MED) eingerichtet. In Lettland und Litauen war dies die MED 8. Sowohl Bau- als auch Betriebsgesellschaften der Eisenbahn unterstanden dieser Direktion. Die Direktion wurde vom Chef der Militärbahnen geleitet, dem 1918 bereits über 441.000 Mitarbeiter unterstanden, von denen nur 40 % deutsches Militärpersonal waren.

Die Feldbahnen in Deutschland waren in zwei Gruppen unterteilt: Feldbahnen und Vorbahnen. Beide hatten die gleiche Spurweite von 600 mm, unterschieden sich aber in ihrer Infrastruktur. Feldbahnen waren aufwendiger konstruiert und für den Betrieb mit Dampflokomotiven ausgelegt. Um zu verhindern, dass der Dampf den Feind auf die Annäherung des Zuges aufmerksam machte, wurden näher an der Front leichtere Vorbahnen gebaut, auf denen kleinere Motorlokomotiven verkehrten. Auch Pferdefuhrwerke waren weit verbreitet, und in unmittelbarer Frontnähe wurden Waggons oft von Hand geschoben. Die Schienen waren die leichtesten, die die Vorschriften zuließen: 9,5 kg/m für Feldbahnen und 4 kg/m für Vorbahnen. Die Gleise der Feldbahnen wurden industriell aus 5 Meter langen Abschnitten mit Eisenschwellen gefertigt. Ein solcher Abschnitt wog 220 kg und konnte daher von mehreren Mann bewegt werden. Bei den Vorbahnen wurden 2 Meter lange Abschnitte mit einem Gewicht von 40 kg verwendet. Das bedeutete, dass solche Gleise in relativ kurzer Zeit verlegt und vorbereitet werden konnten. Feldbahnen, auf denen Dampflokomotiven verkehrten, sollten mit einer Geschwindigkeit von 3–5 km pro Tag gebaut werden (für die eigentliche Verlegung eines 100 km langen Abschnitts war eine Woche vorgesehen). Nebengleise konnten schneller gebaut werden – sogar mit 6–10 km pro Tag. Das Gelände spielte eine wichtige Rolle: Feldbahnen ermöglichten große Steigungen und Radien; mussten jedoch Überführungen und Brücken errichtet werden, verlängerte sich die Bauzeit.

Die Dampflokomotiven wogen 12 Tonnen, die Diesellokomotiven hingegen nur 5 Tonnen. Sie wurden von einem Verbrennungsmotor angetrieben, der zwar nicht sehr leistungsstark war, aber angesichts der damaligen Entwicklung des Verbrennungsmotors beweist, dass die deutsche Armee technisch sehr fortschrittlich war.

Es ist möglich, dass eine der Unterstützungsstrecken in unmittelbarer Nähe der Front bereits Ende 1915 gebaut wurde. In Sēlija war die erste Feldbahn für Dampflokomotiven jedoch die Strecke Skapišķi–Birži, die im Frühjahr 1916 errichtet wurde. Sie war relativ gut gebaut und bereits im Voraus für den lokalen Verkehr geplant. Dies wird auch durch den späteren Betrieb dieser Bahnstrecke in Lettland und Litauen bestätigt. Die in Sēlija gebauten Bahnen waren jedoch ausschließlich für militärische Zwecke geplant. Es ist nicht richtig anzunehmen, dass die Deutschen diese Strecken für den Holzexport bauten, obwohl sie nach der Offensive von 1917, als sich die Front deutlich weiter nach Osten verlagerte, zu diesem Zweck genutzt wurden, da die Holzaufbereitung für den Frontbedarf höchstwahrscheinlich durch den Export nach Deutschland ersetzt wurde. Ende 1917 wurde der Status des Schmalspurbahnnetzes von Sēlija von Feldbahnen zu Kleinbahnen geändert. Daher der Name Mazbānītis. Die Feldbahn diente den Bedürfnissen der Armee, die Kleinbahn dem zivilen Verkehr. Bekannt ist auch, dass die Deutschen 1918 begannen, den Transport von Zivilisten entlang des Schmalspurbahnnetzes von Sēlija zu organisieren. Sie rissen nach dem Vorrücken der Front auch einige Abschnitte ab; so ist beispielsweise die Bahnstrecke Ābeļi–Kaldabruņa auf den Karten vom Oktober 1918 nicht mehr verzeichnet, und es gibt keine Informationen über ihre Nutzung. So waren die schnell errichteten Armeeschmalspurbahnen beschaffen. Dass der größte Teil dieses Netzes nach dem Ersten Weltkrieg auf lettischem Gebiet verblieb, ist eher einem Zufall der Umstände und der deutschen Niederlage mit der anschließenden Ausrufung des Staates Lettland zu verdanken.

Insgesamt gibt es in Sēlia 5 ländliche Eisenbahnlinien:

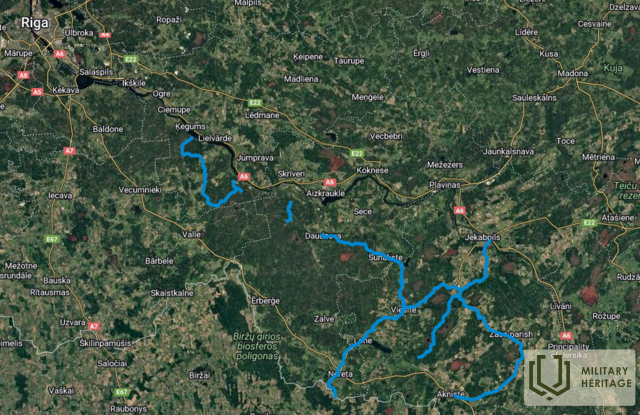

Die Strecke Skapišķi-Jēkabpils. Diese 110 km lange Strecke kann als das wichtigste Eisenbahnnetz der Sēlija Karalauks betrachtet werden, und der Bahnhof Viesīte ist der wichtigste Eisenbahnknotenpunkt. Die Strecke begann in Litauen an der Breitspurbahn Panevezys - Daugavpils und durchquerte Lettland bei Nereta;

Die Bahnstrecke Viesītes–Daudzevas–Seces wurde am 14. Juni 1916 eröffnet. Sie verband den Eisenbahnknotenpunkt Viesītes mit der Breitspurstrecke Maskava–Ventspils, von wo aus sie weiter nach Daudzevas und Seces führte. Diese Verbindung verband gleichzeitig die Breitspurstrecken Daugavpils–Paņevežas und Maskava–Ventspils und entlastete so die Breitspurstrecke Jelgava–Daudzevas. Der erste Bahnhof dieser Strecke, Baznīckrogs, diente ausschließlich dem Zugwechsel. Der zweite Bahnhof, Vilciņi am Piksteres-See, war weder für den Güter- noch für den Personenverkehr vorgesehen. Hier mündete eine schwache Nebenstrecke in ein unbewohntes Gebiet nahe der Frontlinie – das heutige Rožu-Sumpfgebiet am Ende der Welt. Diese Linie bewahrt genaue Informationen über einen weiteren wichtigen Zweig der Eisenbahngeschichte – den Eisenbahnenthusiasten Imants Dreimanis in den 1960er und 1970er Jahren. In den 1920er Jahren erforschte er, dass eine unbefestigte Straße vom Bahnhof Daudzeva II zum Försterhaus in Silnieki und weiter nach Pagrabkalnie gebaut worden war. Auf dieser 12 km langen Straße verkehrten Pferdekutschen, und die Deutschen hielten über diese Straße den Warenverkehr mit den Lagerhäusern in Jorgelani und Silnieki aufrecht und transportierten Holz. Ein weiteres interessantes Detail ist die 200 Meter lange Holzbrücke in Viesīte selbst. Um Zeit und Material zu sparen, verzichteten die Deutschen auf den Bau von Dämmen, wo diese notwendig gewesen wären, und verlegten die Gleise stattdessen auf niedrigen Holzbrücken. Da die Holzimprägnierung damals noch nicht erfunden war, wurden diese Brücken und Überführungen in der ersten Hälfte der 1920er Jahre außer Betrieb genommen und mussten ersetzt werden.

Die Bahnstrecke Rokišķi-Zasas-Siliņi begann in Litauen an der Breitspurbahn Daugavpils-Paņevežas, führte bei Aknīste über lettisches Gebiet nach Geidāni und Zasa, wo die Versorgungsstrecke zur Front abzweigte. Vermutlich diente diese Strecke der Verbesserung der Versorgung in den Gebieten um Jēkabpils und Dviete. Besonders bemerkenswert ist die imposante, 15 Meter hohe Holzbrücke über die Südliche Sūsēja bei Aknīste. Sie bestand aus zwei Abschnitten und ist häufig auf Bildern von Feldspurbahnen aus der Kriegszeit zu sehen. Nach dem Krieg wurde sie nicht mehr genutzt.

Bahnstrecken im Raum Eglaine. Da die Frontlinie bei Dviete und Ilūkste von der Düna abwich und landeinwärts verlief, war eine intensivere Versorgung notwendig. Die Düna stellte hier kein natürliches Hindernis mehr dar, und beide Seiten hatten größere Manövriermöglichkeiten. Der Bahnhof Eglaine (Jelovka) lag an der Breitspurstrecke Daugavpils–Paņevežas und wurde als zentraler Knotenpunkt des Schmalspurnetzes in diesem Gebiet gewählt. Von diesem Bahnhof gingen sowohl ländliche als auch ergänzende Bahnstrecken ab. Auch umfangreiche Umschlagvorgänge fanden hier statt. Neben dem Breitspurbahnhof wurde ein separater Bahnhof für die Schmalspurbahnen errichtet. Die Breitspurstrecke konnte hier sicher überquert werden, da kein weiterer Breitspurverkehr in Richtung Daugavpils mehr stattfand. Zwei ländliche Bahnstrecken führten von Eglaine ab: Eglaine–Visagina (im Süden) und Eglaine–Bebrene (im Norden). Die Bahnstrecke von Eglaine nach Visaginas (Čornij Brod) wurde aufwendig mit Dämmen anstelle von Holzbrücken gebaut. Ab dem 1. Juni 1916 verkehrten auch Züge zwischen Visaginas und Zarasai. Die regelmäßige Anordnung der Bahnhöfe alle paar Kilometer deutet auf eine intensive Nutzung hin. Die Strecke spielte auch während des Unabhängigkeitskrieges eine wichtige Rolle, da sogar militärische Ausrüstung aus Polen geliefert wurde. Nach 1920 wurde der Betrieb eingestellt. Die andere Strecke – Eglaine–Bebrene – wurde nur noch ein Jahr länger genutzt. Als Grund für die Stilllegung werden die vielen provisorischen Holzbrücken vermutet, die aufgrund des sumpfigen Geländes weit verbreitet waren und ihre Lebensdauer erreicht hatten. Ein weiterer Grund könnte die geringe Nachfrage nach der relativ langsamen Fahrt gewesen sein.

Die Bahnstrecke Obeli–Bebrene–Dviete begann in Litauen an der Breitspurbahn Daugavpils–Paņevežas, führte bei Subate über lettisches Gebiet nach Kaldabruņa und Bebrene bis zur Frontlinie bei Dviete. Der Bau erfolgte im Januar 1917. Dieser Zeitpunkt wurde vermutlich gewählt, um die hölzernen Brückenpfeiler im gefrorenen Sumpf leichter befestigen zu können, was bei warmem Wetter schwieriger gewesen wäre. Nach dem Krieg wurden die Streckenabschnitte von Obeli nach Kaldabruņa und von Bebrene nach Dviete nicht mehr genutzt, der Abschnitt Kaldabruņa–Bebrene blieb jedoch lange in Betrieb.

Zusätzlich zu diesen Hauptstrecken gab es einige separate, kürzere Strecken und mehrere leichte Hilfsbahnstrecken für Pferdegespanne, die manchmal parallel zu den Feldbahnstrecken verliefen, auf denen Dampflokomotiven verkehrten.

Ein Großteil der Schmalspurbahnen blieb nach dem Ersten Weltkrieg in Betrieb und wurde erst 1971/72 vollständig stillgelegt. In der Zwischenkriegszeit wurde das Streckennetz an wirtschaftlich unrentablen Stellen abgebaut, an anderen Stellen aber auch erweitert und zusätzliche Strecken gebaut. 1919 wurde die deutsche Heeresbahn in Jēkabpils um 7 km bis zum Ufer der Düna verlängert. Über diese Strecke wurden Bäume zum Flößen auf der Düna transportiert. So wurde beispielsweise der Bahnhof Eglaine (der Begriff „Bahnhof“ umfasste nicht nur das Bahnhofsgebäude, sondern auch die Gleisanlage, das angrenzende Gelände und die Nebengebäude), einer der größten an der Front, an dem sowohl Güterumschlag als auch die Reparatur von Waggons stattfanden, nach dem Krieg nicht mehr genutzt und 1927 vollständig stillgelegt. Der Bau der Bahn bot Arbeitsplätze, und die Bahn selbst war eine wichtige Transportader für die Holzfällerei, da sie sowohl vorbereitetes Material als auch Arbeiter beförderte. In den 1930er Jahren wurde das 600-mm-Bahnnetz in Sēlija so organisiert, dass es eine möglichst breite Erreichbarkeit für die Anwohner gewährleistete, der Güterverkehr jedoch in den größten Zentren und Kopfbahnhöfen aufrechterhalten wurde. Der Verkehr in der Region wurde durch drei Strecken bedient: Viesīte–Daudzeva, Nereta–Jēkabpils und Aknīste–Siliņi. Die Strecke Viesīte–Daudzeva bot den Fahrgästen die Möglichkeit, auf die Breitspurbahn umzusteigen. Da nur auf bestimmten Streckenabschnitten (Jēkabpils–Daudzeva, Viesīte–Daudzeva und Jēkabpils–Aknīste) täglich, auf anderen Abschnitten jedoch nur an bestimmten Wochentagen verkehrten (ab 1936), bot die Lettische Eisenbahngesellschaft auch einen täglichen Busverkehr an. Der Vorteil der Busse lag in ihrer höheren Geschwindigkeit. Nach der Einführung der Busse in der Region blieb die Hauptaufgabe der Eisenbahn daher der Transport lokaler Agrarprodukte. Dennoch reisten weiterhin viele Menschen mit der Bahn. Im Winter 1938 kam der Busverkehr aufgrund der staubigen Straßen sogar vorübergehend zum Erliegen, und die Eisenbahn blieb das einzige Verkehrsmittel. Die für die Kriegszeit und die entsprechenden Vorschriften gebaute 600-mm-Bahn war langsam. Fahrgäste beschwerten sich bis heute, dass die 60 km lange Strecke von Jēkabpils nach Nereta 8,5 Stunden dauerte, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 7 km/h entspricht. Hinzu kam die Notwendigkeit eines Umstiegs. Von allen Fahrgästen stiegen nur 10 % an den Endbahnhöfen auf Breitspurzüge um, während die übrigen die 600-mm-Bahn für Fahrten innerhalb der Region nutzten. In der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre ging die Zahl der beförderten Fahrgäste deutlich zurück; sie bevorzugten Busse. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Transport wieder aufgenommen. Parallel dazu entwickelte sich auch der Busverkehr weiter, doch die Schmalspurbahn erfreute sich weiterhin großer Beliebtheit und spielte eine wichtige Rolle für die Mobilität der Bevölkerung. Ende der 1950er-Jahre erreichte der Schienenverkehr seinen Höhepunkt und konnte nicht einmal die gesamte Nachfrage decken. Anders als in den 1930er-Jahren, als die Anwohner die Bahn hauptsächlich für den Transport von Agrarprodukten zum Markt und für den Einkauf von Waren für den Eigenbedarf nutzten (im Wesentlichen individueller Handel), ermöglichte die Bahn nach dem Zweiten Weltkrieg Waldarbeitern den Weg zu ihren Arbeitsplätzen und Schülern zu ihren Bildungseinrichtungen. Ihre Bedeutung ergab sich aus der Planwirtschaft und der Sicherstellung des Betriebs der Kolchosen. Interessanterweise wurden in den 1930er-Jahren die Märkte der Region oft in der Nähe des Bahnhofs organisiert, um den Warentransport zu erleichtern. Auch der Transport von Vieh von verschiedenen Bahnhöfen aus war möglich, indem Waggons im Voraus bestellt wurden. Betrachtet man die Gütertransporte nach Gruppen, so bildeten in den 1920er- und 1930er-Jahren Holz und Brennholz, Baumaterialien, Getreide, Kunstdünger und Vieh die größten Gruppen. Eine wichtige Rolle spielten auch Haushaltswaren, die zwar einen geringeren Anteil ausmachten, aber für die Wirtschaft und den Alltag unerlässlich waren. Während der Sowjetzeit wurden an Bahnhöfen Holzumschlagplätze eingerichtet, der größte davon in der Nähe von Daudzeva, wo 1958 über 150 Mitarbeiter beschäftigt waren. Ab 1932 nahm in Krustpils eine Zuckerfabrik ihren Betrieb auf, und der Transport von Zuckerrüben entwickelte sich zu einer weiteren wichtigen Gütergruppe, die bis zu ihrer Stilllegung auf der 600-mm-Bahnstrecke befördert wurde.

Das Lokomotivdepot befand sich in Viesīte, einem der wenigen elektrifizierten Orte. Die meisten Bahnhöfe und Haltestellen waren in der Zwischenkriegszeit noch nicht an das Stromnetz angeschlossen. Auch die Kommunikationsausrüstung war sehr bescheiden; anfangs gab es nur drei Formsignale für das gesamte Eisenbahnnetz.

Was das Rollmaterial betrifft, so waren Dampflokomotiven mit vier Radpaaren, sogenannte Brigadelokomotiven, der wichtigste Traktionstyp. Es kamen aber auch Dampflokomotiven mit drei oder zwei Radpaaren zum Einsatz. Diese Dampflokomotiven waren sogenannte Tenderlokomotiven, deren Tanks (Leuchttürme) Platz für einen Wasservorrat boten. Sie waren außerdem mit Ejektoren ausgestattet, die Wasser aus Gewässern oder Brunnen nachfüllen konnten. Leichte Konstruktionen mit zwei Radpaaren (Forderbarhnen) wurden auf den Nebenbahnstrecken der Firma „Deutz“ eingesetzt, und vereinzelt sind auch dreiachsige Motorlokomotiven der Firma „Oberursel“ auf Fotos zu sehen. Diese Lokomotiven waren mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet und wurden mit Kerosin befeuert. Aufgrund ihres Wertes zog die deutsche Wehrmacht alle Motorlokomotiven aus Lettland ab. Am häufigsten wurden Brigadewagen (Brigadenwagen) mit einer Nutzlast von 5 Tonnen eingesetzt. Es handelte sich um offene vierachsige Güterwagen mit zwei zweiachsigen Drehgestellen, die mit einer Handbremse ausgestattet waren. Die Wagen wurden vielseitig eingesetzt – sie transportierten Personen, Waffen, Fracht und Munition. Manchmal wurden auch nur zwei Drehgestelle für den Holztransport verwendet, wobei die Holzladung zwischen den Drehgestellen lag. Diese Lösung galt für die gegebenen Betriebsbedingungen als ausreichend sicher. Dampflokomotiven wurden von 1905 bis 1919 in deutschen Fabriken wie Henschel, Borsig, Jung, Krauss, Orenstein & Koppel und anderen hergestellt. Bekannt ist, dass nach dem Ersten Weltkrieg in Lettland und anderen Regionen noch 70 dieser Lokomotiven im Einsatz waren. Die Güterwagen hingegen wurden von 1894 bis 1917 in verschiedenen Betrieben gefertigt. Nach dem Krieg wurde ein Großteil von ihnen zu geschlossenen Güterwagen für den Personen- und Gütertransport umgebaut. Deutsche Armeewagen wurden bis 1962 für den Personentransport und bis 1972 für den Gütertransport eingesetzt. Leichtere, vierachsige 2,5-Tonnen-Wagen dienten für Pferdezüge, ebenso wie verschiedene Wagen, die als Artillerie-Folderbahnwagen bezeichnet wurden. Auch einfachere Konstruktionen kamen zum Einsatz.

Die Gleisanlagen wurden nach einem bestimmten Standard hauptsächlich in den Werken der Firma Krupp in Deutschland gefertigt. Die Spurweite betrug 70 mm. Es wurden sowohl gerade Gleisabschnitte als auch solche mit Radien von 30 m und 60 m hergestellt. Die Schienen und Schwellen waren sehr langlebig – auf einigen ländlichen Schmalspurbahnen wurde sogar noch vom deutschen Militär zurückgelassenes Gleismaterial während der gesamten Betriebszeit verwendet. 1946 stellte der Bericht des Lettischen Eisenbahn- und Straßenverkehrsdienstes fest, dass die Originalschienen auf Eisenschwellen noch auf 93,9 % aller in Betrieb befindlichen 600-mm-Bahnen im Einsatz waren; im Eisenbahnnetz von Viesīte lag dieser Wert sogar bei 99 %.

Nach der Stilllegung der Schmalspurbahnen wurden fast alle Metallteile der Lokomotiven und Waggons verschrottet und die Gleise abgebaut. Einige Lokomotiven und Waggons landeten in Museen. Die letzten Schmalspurbahnen stellten ihren Betrieb 1973 ein, wenige Jahre nach der offiziellen Stilllegung. Zum Abbau der Gleise wurden einfache Züge eingesetzt – die Bahn zerstörte sich quasi selbst.

Ein Beweis für die tiefe Verwurzelung der Schmalspurbahn in der Kultur und den sozioökonomischen Prozessen der Region ist der Eisenbahnertag, der Anfang August im Museum „Sēlija“ in Viesīte gefeiert wird. Dort versammeln sich die Menschen im blumengeschmückten Lokomotivdepot, obwohl hier seit über 50 Jahren keine Züge mehr halten.

Heute sind die Spuren der Schmalspurbahn in der Region für Laien vielleicht nicht sofort erkennbar, doch sie sind zahlreich und noch immer sichtbar. Stellenweise sind die Bahndämme erhalten geblieben, ebenso wie die Gräben, wo die Bahn tiefer gelegene Gebiete durchquerte. Vom Bahnhof Eglaine in Richtung Ilūkste führt sogar ein zwei Pferde breiter Stützdamm entlang der ehemaligen Bahntrasse, auf dem einst die Waggons gezogen wurden. In Pilskalnes Siguldinė wurden Teile der Bahnstrecke in Fußwege umgewandelt. Auch Bahnhofsgebäude sind erhalten geblieben, die teils zu Wohnhäusern umgebaut, teils verlassen und als Güterschuppen genutzt werden. Die Namen der Bahnhöfe sind an einigen Bahnhofs- und Haltegebäuden noch erkennbar. Der Bahnhofskomplex von Vārnavas ist bis heute der am besten erhaltene. Das Sēlija-Museum befindet sich im Eisenbahnknotenpunkt Viesīte und umfasst ein 1927 erbautes Lokomotivdepot aus Backstein sowie eine 1934 errichtete Waggonwerkstatt aus Holz. Zu sehen sind außerdem die erhaltene Dampflokomotive Ml-635, ein geschlossener Güterwagen mit Plattform sowie ein motorisierter Oberleitungsbus mit Trulli und ein Servicewagen. Die Mazbānītis-Eisenbahn kann man im Freilichtmuseum Ventspils am Meer in Aktion erleben. Dort wurden aus Teilen der Originalstrecke zwei betriebsfähige Strecken von 1,4 km bzw. 3 km Länge errichtet.

600-mm-Eisenbahn in Sēlija während des Ersten Weltkriegs, I.Freiberga, T.Altbergs, K.Dambītis, A.Markots, Gesellschaft „Sēlijas kultūrs projekti“, 2022;

Militärbahnen in Lettland 1915-1920, T.Altbergs, K.Dambītis, Ē.Jēkabsons, B.Lielkāja, Gesellschaft „Sēlijas kultūras projekti“, 2024;

Landbahnen, T.Altbergs, A.Biedriņš, D.Punculs, A.Tukišs, Ventspils Museum, 2019

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Themen

Zugehörige Objekte

Schmalspur-Dampflok „Mazbānītis“ im Küstenfreilichtmuseum Ventspils

Die zum Küstenfreilichtmuseum Ventspils gehörende Schmalspurbahn, auch „Mazbānītis“ genannt, bietet Fahrten auf zwei Fahrstrecken: auf der 1,4 km langen Ringbahn und der 3 km langen Hügeltour. Die als Kleinbahn bezeichneten Züge, die auf 600 mm Schmalspurgleisen fahren, beförderten von 1916 bis 1963 Personen und Güter. Es handelt sich um ein militärhistorisches Erbe aus dem Ersten Weltkrieg, das seinerzeit eine wichtige Rolle für den kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung Nordkurlands spielte, indem es Wohnsiedlungen und Arbeitsplätze miteinander verband.

Der Bau von Eisenbahnen mit 600 mm Spurweite wurde im Ersten Weltkrieg forciert, als die deutsche Armee 1916 mit dem Bau einer Reihe von sog. Heeresfeldbahnen in den eroberten Gebieten im heutigen Lettland begann. Solche Kleinbahnen konnten schnell aufgebaut, aber auch schnell wieder abgebaut und an neue Frontlinien verlegt werden. Die lettischen Schmalspurbahnen waren auch während des Zweiten Weltkriegs durchgehend in Betrieb. Fast 60 Jahre lang war die Schmalspurbahn sommers wie winters das einzige zuverlässige Transportmittel für Personen sowie land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse vom Lande in die größeren Städte.

Viesīte Museum „Sēlija“

Das Viesīte-Museum besteht aus mehreren Teilen: SelonienHaus (kulturhistorische Ausstellung von Selonien) und Tourismusinformationszentrum (im ehemaligen Eisenbahnbürogebäude), ehemalige Reparaturwerkstatt des Lokomotivdepots Viesīte, Handwerkszentrum und Ausstellung zur Geschichte der Schmalspurbahn von Selonien (in der Reparaturwerkstatt der Eisenbahnwagen). Der am besten erkennbare Teil des Viesīte Museums ist der Kleine Eisenbahnpark, der sich im ehemaligen Depot von Viesīte befindet.

Die Schmalspurbahn wurde ursprünglich von der deutschen Armee in den Jahren 1915/1916 für den Transport von Militärgütern gebaut, nach dem Ersten Weltkrieg wurde sie jedoch für den Personenverkehr umgerüstet. Das Museum zeigt eine Dampflokomotive der Firma Schwarzkopff aus dem Jahr 1918 sowie einen Dienstwagen, einen Güterwagen, eine Holztransportplattform, eine Lore, eine Draisine aus dem Jahr 1916 und eine Ausstellung über die Selonien-Eisenbahn. Das Museum verwaltet auch die sieben historischen Gebäude des Bahnhofs. Der Kleine Eisenbahnpark ist für Besucher mit Kindern geeignet.

Unweit des Kleinen Eisenbahnparks – auf dem historischen Bahnhofsplatz von Viesīte – befindet sich die einzige erhaltene Schmalspurbahnstrecke in Lettland mit einer Wasserpumpe. In der Nähe des Bahnhofsplatzes befinden sich mehrere historische Gebäude: Lager für Bahnfracht, Kulturzentrum, Bahnhofsgebäude und Ambulanz.

Bahnhof Vecumnieki

Der Bahnhof Vecumnieki befindet sich südlich des Dorfes Vecumnieki.

Der Bahnhof Vecumnieki wurde 1904 als Bahnhof an der Bahnstrecke Ventspils–Moskau erbaut. Ursprünglich hieß er „Neugut“ (während der deutschen Besatzung 1916/17 „Neugut Kurland“). Seine Bedeutung nahm im Ersten Weltkrieg zu, als von ihm aus eine europaweite Bahnstrecke errichtet wurde. Nachdem sich die deutsche Frontlinie am linken Dünaufer verstärkt und stabilisiert hatte, wurde am 15. März 1916 der Bau einer 25 km langen Bahnstrecke mit einer Spurweite von 1435 mm von Vecumnieki nach Baldone (Bahnhof Mercendarbe – Merzendorf) beschlossen, um die Frontversorgung zu gewährleisten. Am 30. März begannen rund 5000 Arbeiter mit den Arbeiten, und bis zum 1. Mai war die Strecke bis zum Bahnhof Skarbe und bis zum 6. Mai bis Mercendarbe fertiggestellt. Die Bahnstrecke verlief von Süden nach Norden wie folgt: Neugut Kurland, Nougut Nord, Birsemnek, Gedeng, Skarbe, Merzendorf. Im größten Bahnhof, Skarbe, wurde Güter umgeladen und von dort mit Pferdefuhrwerken an die Front transportiert. Diese Bahnlinie existierte nur wenige Jahre; noch 1921 wurden Baumstämme und Brennholz entlang der Strecke transportiert, bis sie 1925 abgerissen wurde. Der Verlauf der Bahnlinie ist sehr unterschiedlich – stellenweise wird sie von wichtigen Straßen gekreuzt, an anderen Stellen, wo der Bahndamm deutlich sichtbar ist, durchquert sie Waldmassive. Einige Abschnitte sind während der Vegetationsperiode schwer passierbar.

Am ehemaligen Bahnhof Gediņi („Bahnhof Gedeng“) zweigte eine Schmalspurbahn in nordöstlicher Richtung ab, deren Gleise weiter zur Düna führten. Beim Haus Sila kreuzte sie Silupi (Kausupi) (ehemaliger Bahnhof „Bhf. Sille“), zweigte aber beim Haus Podnieki wieder ab. Der erste Zweig führte nach rechts nach Berkavas, der zweite nach links ins Vilki-Gebirge und mündete dann am Bahnhof Skarbe wieder in die Breitspurbahn (1435 mm).

Im September 1917 bauten die Deutschen eine weitere Schmalspurbahn (Spurweite 600 mm) von Mercendarbe und Skarbe zur Daugava, wo sie eine Pontonbrücke errichteten und am 1. Oktober den Verkehr bis nach Ikšķile eröffneten. Die Flut vom 4. Dezember spülte die besagte Brücke weg.

Seit 1919 trug der Bahnhof den Namen Vecmuiža. 1926 wurde an der Stelle des im Krieg zerstörten hölzernen Bahnhofsgebäudes ein Steingebäude (Architekt J. Neijs) errichtet. 1940 wurde der Bahnhof in Vecumnieki umbenannt. Am 14. Juni 1941 und am 25. März 1949 wurden mehrere hundert lettische Einwohner vom Bahnhof Vecumnieki sowie von vielen anderen lettischen Bahnhöfen deportiert. Insgesamt waren 44.271 lettische Einwohner von den Deportationsaktionen vom 25. bis 30. März 1949 betroffen.

Im Jahr 2000 wurde der Personenzugverkehr auf der Strecke Jelgava-Krustpils eingestellt; derzeit wird diese Strecke nur noch für den Güterzugverkehr genutzt.

Schmalspurbahn in Biržai

Ein Schmalspurbahnkomplex aus dem 20. Jahrhundert mit bedeutendem historischem, architektonischem und landschaftlichem Wert.

Die Schmalspurbahn „Siaurukas“ mit einer Spurweite von 750 mm ist die längste ihrer Art in Europa und eines der einzigartigsten Kulturgüter Litauens. Die erhaltenen Abschnitte stehen daher unter Denkmalschutz. Litauen verfügt über 158,8 km Schmalspurbahnstrecke (750 mm), von denen jedoch nur 68,4 km (fünf Bahnhöfe) regelmäßig befahren werden. Zwölf Lokomotiven sind im litauischen Register der unbeweglichen Kulturdenkmäler eingetragen.

Die Schmalspurbahn erreichte Biržai in den Jahren 1921–1922, als die Bahnstrecke Biržai–Gubernija verlängert wurde. Dies war die erste Schmalspurbahnstrecke, die auf Kosten des litauischen Staates selbst gebaut wurde.

Im Jahr der Unabhängigkeit Litauens wurden 467 km Schmalspurbahn gebaut. Forstmaterialien für den Export, Quarzsand, Vieh, Flachs, Rüben und Lebensmittel wurden auf dieser Strecke transportiert. Erwachsene fuhren mit dem Zug zur Arbeit, Kinder zur Schule. An Wochenenden war der Zug voll mit Beeren- und Pilzsammlern, im Winter mit Skifahrern. Bis zur Endstation der Guberniya-Linie in Šiauliai hielt der Zug an 16 Bahnhöfen.

Im Jahr 1922 musste ein Fahrgast für einen zurückgelegten Kilometer in einem Wagen der 1. Klasse 7,20 litauische Auksinas (deutsche Ostmark) und für einen Wagen der 3. Klasse 1,80 litauische Auksinas bezahlen.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Schmalspurbahn militarisiert. Sie diente auch dazu, „Staatsfeinde“ – Personen, die die sowjetischen Behörden als illoyal einstuften (manchmal auch ohne konkreten Grund) – in einfachen Viehwaggons zur Zwangsdeportation nach Sibirien zu transportieren. Nach dem Krieg waren die Aussichten für den Wiederaufbau und die Weiterentwicklung der Schmalspurbahn äußerst ungewiss. Die Zukunft der litauischen Eisenbahn wurde von den Zielen der sowjetischen Wirtschaft und Politik bestimmt.

Von 1945 bis 1980 wurden über 400 km von 20 Schmalspurbahnstrecken stillgelegt. Die längsten Strecken blieben die Abschnitte Biržai–Joniškeli und Joniškeli–Panevezys, die ein etwas höheres Güteraufkommen aufwiesen. Drei Züge erreichten Biržai: zwei Güter- und ein Personenzug. Mit dem Ausbau des Straßenverkehrs wurde die Schmalspurbahn wirtschaftlich unrentabel. 1988 wurde der Personenverkehr eingestellt. 1996, während der Unabhängigkeit Litauens, wurde die Schmalspurbahnstrecke nach Biržai vollständig stillgelegt.

Heute besteht der Schmalspurbahnkomplex aus dem Depot- und Bahnhofsgebäude, einem Wasserturm und der alten Bahnstrecke. Später wurde, als Zeugnis seiner glorreichen Zeit, eine kürzlich neu lackierte Lokomotive zur Besichtigung aufgestellt.

Aukštaitija-Schiffsbahn

Die Aukštaitija-Schmalspurbahn (litauisch: Aukštaitijos siaurasis geležinkelis) ist eine 68,4 Kilometer (42,5 Meilen) lange Touristenbahn in Litauen, die von Panevėžys nach Rubikiai führt, mit einer Spurweite von 750 mm (2 ft 5+1⁄2 in).

Die Schmalspurbahn wurde ab 1891 mit einer Spurweite von 750 mm (2 Fuß 5½ Zoll) erbaut. Der erste Abschnitt zwischen Švenčionėli und Pastovi wurde am 11. November 1895 fertiggestellt und 1898 bis Panevėžys verlängert. Der regelmäßige Personen- und Güterverkehr begann im Herbst 1899. Anfangs gab es zwei Betriebswerke, 14 Bahnhöfe, 15 Lokomotiven, 58 Personenwagen verschiedener Typen, sechs Postwagen sowie 112 geschlossene und 154 offene Güterwagen. Im Jahr 1903 wurden rund 65.000 Tonnen Güter und 40.632 Fahrgäste befördert.

Panevėžys entwickelte sich während der Zeit der litauischen Unabhängigkeit (1920–1938) zu einem regionalen Zentrum, weshalb viele Rohstoffe wie Kohle, Öl, Sand, Salz und Düngemittel sowie landwirtschaftliche Produkte wie Flachs, Schmalz, Zucker, Getreide, Mehl und Holz transportiert wurden.

Während des Ersten Weltkriegs errichtete die deutsche Wehrmacht 1916 zwei Feldbahnstrecken mit einer Spurweite von 600 mm (1 Fuß 11 5/8 Zoll): eine von Gubernija nach Pasvalija und eine von Joniškis nach Žeimeļi. Die Bahnstrecke war zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg von großer Bedeutung und trug zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie von der staatlichen Bahngesellschaft „Lietuvos Geležinkeliai“ betrieben.

Der Verkehr ging in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück. 1996 wurde die Bahnstrecke nördlich von Panevėžys stillgelegt. Im selben Jahr wurde die Schmalspurbahn in die Liste der unbeweglichen Kulturgüter der Republik Litauen aufgenommen und zum Kulturerbe erklärt. Anschließend verkehrten Touristenzüge. Der Güterverkehr wurde 1999 schrittweise eingestellt. Am 1. November 1999 wurde innerhalb der staatlichen Eisenbahngesellschaft „Lietuvos Geležinkeliai“ eine neue Abteilung für Schmalspurbahnen gegründet. Der Personenverkehr wurde jedoch 2001 vorübergehend eingestellt. Seit 2006 werden die Touristenzüge von TU2-Diesellokomotiven gezogen und erfreuen sich steigender Fahrgastzahlen.

Schmalspurbahn Daudzeva – Sunākstes – Viesītes

Viesīte, ein Schmalspurbahnknotenpunkt – ein strategisch wichtiges Eisenbahnnetz in Sēlia

Der Schmalspurbahnknotenpunkt Viesīte war das größte seiner Art (600 mm Spurweite) in Lettland. Er war von 1916 bis 1972 in Betrieb und verband mehrere wichtige Städte und Dörfer der Region Sēlija – darunter Nereta, Viesīte, Daudzevu, Jēkabpils und Aknīsti. Die maximale Streckenlänge betrug 280 Kilometer.

Ursprung und militärische Bedeutung

Diese Eisenbahnlinie wurde während des Ersten Weltkriegs – von 1915 bis 1916 – entlang des Düna-Ufers errichtet, um die Versorgung der Front und den Truppentransport sicherzustellen. Sie wurde von der deutschen Wehrmacht mit Unterstützung der lokalen Bevölkerung gebaut. Es handelte sich um die sogenannte „Burgbahn“, die militärischen Zwecken diente.

Im Jahr 1916 wurden mehrere Strecken gebaut:

- Skapiški (Litauen) – Viesīte – Aldaune (100 km),

- Pasmalve – Eglaine – Siliņi (120 km), wo diese Strecke an die vorherige anschloss,

- Rokiški – Aknīste – Geidāni (50 km),

- Ābeļi – Subate – Kaldabruņa (30 km), wo sich ein Eisenbahndreieck zum Wenden der Züge befand.

Es wurden auch Zweigstrecken nach Bebrene, Dvieti, Zasa und Vandāni gebaut. Einige dieser Strecken wurden zwischen 1920 und 1927 stillgelegt.

Im selben Jahr, 1916, wurde auch die Strecke Viesīte–Daudzeva mit einer Zweigstrecke nach Sece gebaut.

Nach dem Krieg – Zivilverkehr und Entwicklung

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden einige Strecken abgerissen, die übrigen jedoch in das Netz der Lettischen Staatsbahnen integriert. Sie wurden weiterhin für den Güter- und Personenverkehr genutzt.

In der Zwischenkriegszeit waren mehrere Linien in Betrieb:

- Jekabpils–Nereta,

- Siliņi–Aknīste,

- Gast–Daudzeva,

- Siliņi–Elkšņi (31 km, erbaut 1932 für Forstarbeiten).

1936 wurde in Viesīte eine Berufsschule eröffnet, in der Eisenbahnfachkräfte ausgebildet wurden. Mitte der 1930er Jahre verkehrten am Eisenbahnknotenpunkt Viesīte 67 Personenwagen, motorisierte Oberleitungsbusse, Schneepflüge und Dampflokomotiven der Baureihe M1.