Armeepräsenz auf Mangalsala

Die Erinnerungen enthalten lebhafte Eindrücke von der Präsenz der lettischen Armee auf Mangalsala. Die Festungen werden beschrieben, ebenso wie die von Sapiers errichtete Stahlbetonbefestigung. Die Erinnerungen schildern den Soldatenalltag, den Lebensrhythmus und die Umgebung auf Mangalsala. Besuch von Mangalsala und Soldaten der lettischen Armee

„(…) Wir überqueren den Daugava-Damm, wo das befestigte Viertel beginnt. Die Straße schlängelt sich in den Wald hinein. Kein einziger Fußgänger ist zu sehen. Stille. Der Mischwald duftet so ursprünglich und berauschend, dass man tief einatmen möchte. Wir biegen auf einen kleinen, zugewachsenen Pfad ab. Was für ein seltsames, niedriges, massives Gebäude hier – mitten im Wald! – Es wurde vom Sapir-Regiment erbaut. Man führt mich durch diese kleine Festung und erzählt mir dies und das darüber. Mir kommt A.I. Greens meisterhafte Geschichte „Blockhaus“ in den Sinn. Ein seltsames, ehrfurchtgebietendes Gefühl bleibt. Ein Stück weiter wechseln wir die Straßenseite. Alte Festungen. Ihre grauen Oberflächen gleichen den breiten Rücken von Riesen. Um uns herum das helle Grün von Birken, Roterlen und die dunkelgrünen Wipfel von Kiefern. Und seltsamerweise – beim Wandern zwischen den Ruinen alter Burgen, beim Erklimmen alter Türme – hatte ich noch nie ein solches Gefühl, als stünde ich neben diesen nicht sehr hohen, schweren Riesen mitten im Wald. Man darf hier anscheinend nicht laut reden oder lachen, man muss leise kommen, schauen und wieder leise gehen. Wir sind jetzt nicht mehr weit von den Lagern entfernt. An der nächsten Festung treffen wir Soldaten. Eine Wache. Kanonen mit Planen abgedeckt (hier scheint ein kleines Land mit eigenen Gesetzen, Regeln und Ordnung zu entstehen). Jetzt begegnen wir oft Soldaten, sowohl in Gruppen als auch einzeln. Alle bei guter Gesundheit und sonnengebräunt. Ein Städter, der stolz auf seine Bräune ist – hier wäre die wahre „Blässe“ zu sehen. Irgendwo hört man einen Lautsprecher. Wir kommen an einem Volleyballfeld vorbei, hier findet gerade ein spannendes Spiel statt. Wendige, flinke Bewegungen. Es war wirklich ein Spiel mit einem fliegenden Ball, denn soweit wir sehen konnten, berührte der Ball nicht den Boden. Weiter vorn kommen zwei Männer summend vom Meer her – beide braun wie Kaffeebohnen: „Was hat es denn so Schlimmes gemacht, nicht am Rande eines großen Waldes zu leben …“ Etwas vom Geist der alten Zemgale-Bojaren ist hier zu spüren. Sie selbst. Auch sie sind breitschultrig und kräftig gebaut. Wir gehen an der Feldküche des Hauptquartiers vorbei. In großen Töpfen köchelt das Abendessen. Eine lächelnde Gastgeberin – wie der gute Geist der Küche selbst – rührt den Eintopf um. Das Lagergelände ist an sich schon schön, aber auch die harte Arbeit fleißiger Hände ist sichtbar. Sauber und ordentlich an der Frontlinie. Um die Zelte herum ist alles sauber; gepflegter Rasen und Blumen. Die aus farbigen Steinen und Zement gegossenen Darstellungen der Bataillonsabzeichen hinterlassen ebenfalls einen angenehmen Eindruck. Sie sind wahre Kunstwerke. Außerhalb der Zeltreihen stehen einige kleine Häuser, in denen Offiziere und Ausbilder mit ihren Familien leben. In der Nähe mancher Häuser gibt es sogar einen kleinen, hellen Garten und einen Pavillon. Weiß gedeckte Tische zeigen, dass die Bewohner dieser kleinen Sommerhäuser es gewohnt sind, unter freiem Himmel zu essen. Im Lager herrscht reges Treiben. Besucher haben sich versammelt. Eine alte Mutter setzt sich neben einen blauäugigen Soldaten. Sie hat das Bestechungsgeld des Dorfes mitgebracht – Erdbeeren. Sie neigt ihren grauen Kopf und lauscht ihm. Die lebhafte Sprache des Enkels. Er muss etwas Schönes erzählen, denn beide lachen ununterbrochen. Etwas weiter entfernt, im Schatten – ein idyllisches Familienleben. Ein kleiner Junge und seine Mutter besuchen den Vater im Dorf. Der Sohn klettert auf den Schoß seines Vaters. Er tippt mit dem Finger auf dessen Abzeichen und zählt die Streifen: „Eins, zwei …“ Papa hat zwei Streifen. Manchmal drückt er das kleine Mädchen an die Wange seines Vaters, dann betrachtet er das Abzeichen wieder … Noch weiter entfernt – ein Soldat – zwei Besucherinnen. Beide sind gleichermaßen schön und fröhlich. Er setzt sich zwischen die beiden und weiß nicht, wen er öfter ansehen soll. Oh, manchmal ist zu viel Glück nicht gut! Wir müssen ein paar Informationen erfragen und wenden uns dem Soldaten zu, der auf uns zukommt. Er hat blaue Augen und ein breites, freundliches Lächeln. Er spricht den latgalischen Dialekt. Ein Sohn von Ezerzeme. Er spricht langsam, lächelt breit und wirkt dabei immer etwas verlegen. Eine richtige Straße mit einer Trittstufe führt an der Kaserne vorbei. Dort, im Türrahmen eines Hauses, sieht man die weiße Kochmütze und Schürze eines Kochs. Irgendwo hinter einem Wäldchen singen junge Stimmen: „Wo wachst du, schöne Tochter …“ Die Stimmen steigen wie Falken in die Baumwipfel, doch wir sehen die Sänger selbst nicht. Ein schlanker Soldat kommt auf uns zu, Hand in Hand mit einem blonden Mädchen. Sie sagen kein Wort, sie sehen sich nur lächelnd an und – offenbar – verstehen sie sich wunderbar. Wer weiß, vielleicht sprechen die Augen keine eigene Sprache; besonders wenn ihre Besitzer jung sind. Wir sind an der Bushaltestelle angekommen. Hier wurde für die Wartenden bei Regenwetter ein strohgedeckter Pilz errichtet. Der Anblick des Obstgartens, der sich in ordentlichen, geraden Reihen gegenüber der Straße erstreckt, erfreut uns. Dann hören wir das Dröhnen des Busmotors. Fünf wunderschöne Stunden sind hier bereits vergangen – im Hauch des Meeres, im Rauschen der Bäume – während wir die … beobachteten. Blühende, dynamische Jugend. Vorbeikommende und die, die bleiben, versammeln sich. Ein dunkeläugiger Artillerist begleitet ein flottes Mädchen mit pinken Haaren. Sie haben sich noch so viel zu erzählen. „Schreib, schreib unbedingt – ich warte“, zwitschert das Mädchen. Der Soldat zählt die Tage an seinen Fingern ab. „Spätestens Mittwoch, dann hast du einen Brief!“ – Hand hält Hand lange. Der Abschied fällt ihnen schwer. Ein hellhaariger Soldat mit leuchtenden Abzeichen begleitet seine Mutter. – „Grüße an Vater und Bruder – wir sehen uns nächsten Sonntag!“ Der Bus ist fast voll. Auch der schlanke Soldat verabschiedet sich von seinem hellhaarigen Freund. Sie sagen kaum noch etwas. Nur ein paar leise Worte. Schüchtern berührt er die schlanken Finger des aussteigenden Fahrgastes mit seinen Lippen. Der Bus fährt bereits los. Das hellhaarige Mädchen schafft es gerade noch einzusteigen. Die kleine, rundliche Kassiererin wirft ihr einen genervten Blick zu. Sie schaut mich an und zischt: „Sie hatten genug Zeit, sich zu verabschieden!“ Die Blondine sagt nichts. Noch immer lächelt sie. Sie winkt zum Abschied. Sie hat wunderschöne blaue Augen, einen ruhigen, in sich gekehrten Blick. An ihrem rechten Ringfinger – ein zarter Ring mit einem Rubin – ein Verlobungsring. Kein Wunder, dass der Abschied nicht so leicht fällt und die bissige Bemerkung der Kassiererin unbemerkt bleibt. Genauso geht es dem kleinen Jungen, den ich mit seiner Mutter im Bus im Ferienlager gesehen habe. Der Kleine hat so viele Fragen, dass seine Mutter Mühe hat, seiner großen Neugierde nachzukommen. „Papa schießt: Puff!“, höre ich vom anderen Ende des Busses. Die Wangen des Jungen sind rot wie ein rosa Apfel. Die kleine Kassiererin beginnt zu kassieren. Sie wirkt fast kindisch, gibt sich aber „wie eine richtige Dame“. Mit einem Schmollmund überreicht sie uns selbstbewusst die Tickets und streicht sich mit der anderen Hand die frechen Locken von der Stirn. Alles läuft reibungslos, und ihre kleinen Finger, mit Mit rosa lackierten Fingernägeln verteilt die Kassiererin die Fahrkarten und greift nach dem Geld. Doch dann – ein unangenehmer Zwischenfall mit einigen älteren Soldaten – den Rittern des Lāčplētis-Kriegsordens. Sie fahren auf dieser Linie zum halben Preis, die anderen Soldaten zahlen einen etwas höheren Sonderpreis. Wie sich herausstellt, kennt die Kassiererin den Lāčplētis-Kriegsorden nicht, obwohl sie ihn den besagten Soldaten an die Brust hält, sich streckt und mit ihnen diskutiert und so die Aufmerksamkeit aller Fahrgäste auf sich zieht. Uns allen ist das große Mundwerk der kleinen „Dame“ peinlich. Der Bus fährt sanft und schaukelt wie eine Schaukel. Die Nordlichter sind zu sehen … der Rote Fluss … Bald fahren wir die geraden, „geraden“ Straßen von R3«a entlang. Ich möchte meine Hand heben, um sie zu grüßen – ihnen Grüße zu senden – in der Stadt der Zelte, umgeben vom Rauschen der Bäume und dem Hauch des Meeres! (..)”

Die Memoiren wurden 1938 in der Zeitung „Latvijas kareivis“, Nr. 126, veröffentlicht. Die Überschrift lautete: „Besuch der Soldaten im Lager“.

Ihre Kommentare

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

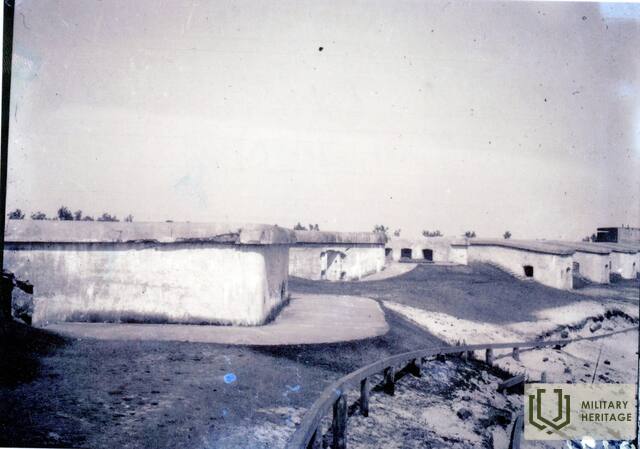

Befestigung des lettischen Armee-Pionierregiments

Es liegt in Riga, Mangaļsalai, an der Mündung der Daugava in das Meer gegenüber von Daugavgrīva.

Die Stahlbetonbefestigung der lettischen Armee, auch Kaponieris genannt, war Bestandteil des Küstenverteidigungssystems. Sie wurde 1928 von Soldaten des Sapieru-Regiments errichtet und war für den Beschuss des Feindes mit Maschinengewehren aus zwei verschiedenen Richtungen ausgelegt. Die Befestigung war schwer zu erkennen und auf Karten nicht verzeichnet.

Nach dem Lettischen Unabhängigkeitskrieg wurde Mangaļsala als befestigter Bereich der lettischen Armee errichtet, um mögliche Angriffe des Feindes, einschließlich Landungen, abzuwehren. Ziel war es, die Waffeneffektivität durch die Nutzung der besonderen Strukturen und des Geländes zu erhöhen. Die Stahlbetonbefestigungen schützten Soldaten und Waffen im Kampf und ermöglichten es, das Gebiet mit kleinen Truppenverbänden zu kontrollieren. In Mangaļsala befanden sich ein Funkzentrum der lettischen Armee und Küstenverteidigungsartillerie.

Heute kann man in Lettland eine seltene und gut erhaltene Befestigungsanlage besichtigen. Im Küstenwaldgebiet befinden sich weitere Befestigungsanlagen. Ein Ort mit enormem Potenzial, der noch auf seine Wiederentdeckung wartet.

Audioguide https://izi.travel/en/edbf-mangalsala-fortifications/en

Küstenverteidigungsanlagen von Mangaļsala (dt. Magnusholm)

Die Küstenverteidigungsanlagen liegen auf Riga-Mangaļsala (dt. Magnusholm) unweit der Mündung der Daugava in die Ostsee. Auf der gegenüberliegenden Seite der Flussmündung liegt Daugavgrīva. Hier sind Befestigungsanlagen zu sehen, die in unterschiedlichen Zeiten und von verschiedenen Armeen errichtet wurden – der kaiserlich-russischen, der lettischen, der deutschen und der sowjetischen. Die Befestigungen von Mangaļsala sollten die Stadt Riga vor Angriffen von See her schützen. Das Territorium behielt lange seine strategische Bedeutung. Nach dem Ersten Weltkrieg verfügte die lettische Armee noch nicht über eine ausreichend starke Marine. Die Seegrenze war lang und die Verteidigung der Küsten nicht einfach. Die lettische Armee übernahm die von der kaiserlich-russischen Armee Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten Küstenverteidigungsanlagen und baute sie aus. Der Küstenartillerie von Daugavgrīva und Mangaļsala kam die Aufgabe zu, Versuche feindlicher Schiffe in die Mündung der Daugava einzulaufen durch Beschuss abzuwehren. Vorposten der Küstenverteidigung in Lielupe (Jūrmala) und an der Mündung der Gauja in die Ostsee bei Carnikava sollten feindliche Landemanöver an der Küste verhindern. Darüber hinaus stand ein speziell ausgerüsteter Panzerzug zur Küstenverteidigung bereit, der bewegliche Artillerieunterstützung leisten und Verstärkung je nach Bedarf in Richtung Saulkrasti oder Jūrmala bringen sollte. Der Zweck der Befestigung strategischer Standorte bestand darin, die Effektivität der Waffensysteme durch geeignete Verteidigungsbauten und Geländevorteile zu verstärken. Die Küstenverteidigungsanlagen wurden großräumig angelegt, um im Kriegsfalle die Möglichkeiten des Gegners gering zu halten.

Mangalsala Straße

Ende des 19. Jahrhunderts begann man in Mangaļsala mit dem Bau von Befestigungsanlagen. Im Zuge dessen entstand auch diese gepflasterte Straße, da der trockene, feine Sand von Mangaļsala für schwere Lastwagen praktisch unpassierbar war. Früher führte die Straße vom Vecdaugava-Staudamm (dem Eingang nach Mangaļsala von der Vecāķi-Seite) bis zum Armeehafen am Ufer der Düna. Leider wurde ein Großteil der Straße im Laufe der Zeit von skrupellosen Personen in Besitz genommen, sodass sie abschnittsweise nicht mehr für Pkw befahrbar ist. Ein Teil der Straße war einst asphaltiert.

Eisenbahnstrecke und Bahnsteig

Um 1958 wurde für die Bedürfnisse der sowjetischen Armee eine spezielle Bahnstrecke von Vecāķi nach Mangaļsala gebaut. Sie war der bequemste Weg, Treibstoff, Munition, Waffen und Baumaterialien zum dortigen Militärstützpunkt zu transportieren. Bereits zuvor, ab dem 20. Jahrhundert bis in die Sowjetzeit, verlief eine Schmalspurbahn durch ganz Mangaļsala und transportierte Munition zu den Geschützstellungen. Später wurde eine größere Bahnstrecke errichtet, die die Vecdaugava über einen der beiden – weniger bekannten – Dämme auf Mangaļsala überquerte. Dieser Damm ist beispielsweise von Vecāķi aus nicht mehr zugänglich, da die Sicht durch Privatgrundstücke versperrt ist. Der sichtbare Betonhügel diente als Bahnsteig. Als die sowjetischen Truppen Anfang der 1990er-Jahre Lettland verließen, wurden 600 Waggons mit etwa 30 Tonnen Munition über diese Bahnstrecke transportiert. Man sagt, die Arbeiten seien damals so überhastet und nachlässig ausgeführt worden, dass „ganz Riga aus der Luft zu sehen gewesen wäre“. Oder zumindest ein bestimmter Stadtteil von Riga. Kurz darauf wurde die Bahnstrecke wieder abgebaut.

Geschlossene Munitionsdepots aus den 1950er Jahren

In den 1950er Jahren wurde ein solcher Bunker errichtet und mit Erde bedeckt, um ihn für einen potenziellen Feind schwerer auffindbar zu machen. Insgesamt gibt es in Mangalsala vier solcher Gebäude, die alle zwischen 1953 und 1955 erbaut wurden. Zu Sowjetzeiten wurde hier Munition gelagert – Unterwasserminen, Torpedos usw. Heute ist dies das am besten erhaltene der geschlossenen Munitionsdepots aus der Sowjetzeit; etwas weiter entfernt befindet sich das größte.

Achtung! Zum Schutz der überwinternden Fledermäuse (alle Arten stehen unter Schutz) dürfen Sie sich von Oktober bis April nicht in unterirdischen Gebäuden oder Bunkern aufhalten.

Offene Munitionsdepots, Blitzableiter, Brunnen

Während der Sowjetzeit wurde so viel Munition und militärische Ausrüstung nach Mangaļsala gebracht, dass die Lagerhallen nicht ausreichten. Daher musste ein Großteil davon im Freien gelagert werden. Nur feuchtigkeitsempfindliche Güter wurden in den Lagerhallen untergebracht. Diese Vorgehensweise verdeutlicht die nachlässige Haltung der Sowjetarmee gegenüber jeglichem Lagerbestand: Um das Lager wurde ein Sandwall aufgeschüttet, von dem heute noch ein kleiner Hügel erhalten ist. Der Wall selbst schützte die Munition vor Feuer und Explosionen. Sollte in der Nähe eine Rakete explodieren, würde die Druckwelle auf den Wall treffen und sich nicht oder nur in geringem Umfang ausbreiten. In der Nähe befindet sich ein Stahlbetonmast – ein Blitzableiter! Solche Masten schützten die Munition vor Blitzeinschlägen. Ähnliche Masten sind auch an anderen Stellen zu sehen. Ehemalige Brunnen sind ebenfalls erkennbar, die im Notfall zum Löschen von Wasser dienten. Informationen über die Munitionsdepots in Mangaļsala waren generell streng geheim – selbst auf alten sowjetischen Militärkarten sind diese Orte als Pionierlager verzeichnet. Etwa 50 Meter hinter dem Damm befindet sich ein weiterer Betonbunker.

Projektillager

Dieses Gebäude wurde zwischen 1876 und 1885 unter Zar Alexander II. und später Zar Alexander III. errichtet. Besonders bemerkenswert ist die Fassade mit ihren Gesimsen, Fensteröffnungen und anderen dekorativen Elementen. Das Gebäude diente als Lager für Kanonengranaten. Etwa 300 Meter entfernt befindet sich ein weiteres Lager dieser Art, das sogar über schöne, geschwungene Fenstergitter verfügt. Ähnliche Militärgebäude aus rotem Backstein finden sich noch heute vereinzelt in Lettland – beispielsweise in Liepāja Karosta. Alle Backsteingebäude auf dem Gebiet von Mangaļsala wurden etwa zur gleichen Zeit errichtet. Damals war die politische Lage in Europa angespannt, und das Russische Reich begann, seine Westgrenze militärisch zu verstärken. Das Gebäude besitzt eine doppelte Außenwand, zwischen der Luft zirkuliert. Dies sorgt nicht nur für zusätzliche Belüftung und gewährleistet die notwendige Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gebäude, sondern bietet auch Schutz vor Explosionen. Im Falle einer großen Explosion stürzt die Außenmauer ein, die Innenmauer bleibt jedoch intakt und schützt so das Gebäudeinnere. Auf den Bunkern gegenüber der Mangaļsalas-Straße befanden sich Mörserstellungen. Während der Zeit des freien Lettlands – im Jahr 1926 – wurden die Mörser durch Flugabwehrkanonen ersetzt. Nicht weit von hier steht eine der dicksten Kiefern Rigas. Sie ist nicht nur dick und groß, sondern auch gezeichnet – Einschusslöcher finden sich am Stamm. In welchen Schlachten die Kiefer verwickelt war, ist unbekannt.

Achtung! Zum Schutz der überwinternden Fledermäuse (alle Arten stehen unter Schutz) dürfen Sie sich von Oktober bis April nicht in unterirdischen Gebäuden oder Bunkern aufhalten.

Chemikalienlager und Umgehungsstraße

Dieser Bunker wurde 1955 während der sowjetischen Besatzung erbaut. Der Weg um das Gebäude war einst eine Umgehungsstraße, umgeben von einem doppelten Stacheldrahtzaun. Wachen patrouillierten dahinter und hielten Ausschau nach Unbefugten. In manchen Quellen wird das Gebäude als Munitionsdepot, in anderen als Chemikalienlager erwähnt. Angeblich befanden sich hier sogar Atomraketen, doch wurden keine Spuren von Strahlung gefunden. Im Inneren herrscht absolute Dunkelheit, doch man kann Licht erkennen. Es war einst ein Belüftungssystem. Dies ist das einzige Gebäude in Mangalsala mit einer solchen Anlage. Güter wurden mit Waggons entlang der Eisenbahnlinie hierher transportiert. Die Akustik ist hervorragend – einst probte hier sogar ein Jugendchor! Vereinzelt finden sich jedoch Graffiti an den Wänden.

Achtung! Zum Schutz der überwinternden Fledermäuse (alle Arten stehen unter Schutz) dürfen Sie sich von Oktober bis April nicht in unterirdischen Gebäuden oder Bunkern aufhalten.

Lettischer Armee-Schauplatz

Das eigentümliche, hufeisenförmige Betonbauwerk diente einst als Standort eines Suchscheinwerfers. Hundert Meter weiter in Richtung Vecāķi saß ein Suchscheinwerferbediener in einem kleinen Betonbunker und hielt Ausschau nach unbefugten Personen, die sich von der Küste her näherten. Da es hier praktisch keine Bäume gab, war das gesamte Gebiet gut einsehbar. Sollte ein Angreifer das Feuer auf die Lichtquelle eröffnen, wäre der Bediener – geschützt durch Dunkelheit und Beton – vollkommen sicher gewesen. Dieser Suchscheinwerfer wurde 1928 von der lettischen Armee errichtet, um das bereits militarisierte Mangaļsala weiter an ihre Bedürfnisse anzupassen. Später, während der sowjetischen Besatzung, konnte der Suchscheinwerfer auch dazu genutzt werden, Personen aufzuspüren, die in die entgegengesetzte Richtung in den „Wilden Westen“ fliehen wollten. Die Ausreise ohne Genehmigung war verboten. Neben der Sicherung wurde der Küstensand auch umgepflügt, um die Spuren illegaler Einwanderer oder Fußgänger sichtbar zu machen.

Küstenartilleriebatterie

Dies ist das größte militärische Bauwerk auf Mangalsala, dessen Bau zwischen 1912 und 1916 begann. Die Bunkerwände waren mehrere Meter dick, und eine Sandbank schützte ihn vor dem Meer. Während des Ersten Weltkriegs erreichte die deutsche Flotte Riga nur dank der hier stationierten Geschütze nicht. 1917 zogen sich die Russen eigenständig aus Riga zurück und sprengten dabei einen Teil des Bunkers. Während der lettischen Unabhängigkeitsbewegung in den 1930er Jahren und später in der Sowjetzeit wurde die Batterie renoviert und erweitert – die Geschützplattformen wurden erneuert und neue Geschütze installiert. 1941, im Zweiten Weltkrieg, sprengten die Russen die Batterie erneut, aus Furcht vor einem Einmarsch deutscher Truppen in Lettland. Die ersten Geschütze hatten eine Reichweite von etwa 12 bis 15 Kilometern, die neueren konnten Ziele in bis zu 40 Kilometern Entfernung treffen. Eine Inschrift trägt die Aufschrift: „Von Seeleuten erbaut“ – erbaut von Seeleuten im Jahr 1946. Im Keller des Bunkers befanden sich Munitionskeller, in denen die für die Geschütze benötigten Granaten gelagert wurden. Spezielle Luken in den Wänden ermöglichten das Nachladen der Geschütze im Gefecht. Heute befindet sich hier der längste Militärtunnel von Mangalsala – ein etwa 100 Meter langer Korridor. Im Frühjahr kommt es vor, dass Teile des Bunkers überflutet werden! In den 1960er Jahren entwickelte sich die Luftfahrttechnik rasant, Raketen und Luftverteidigungssysteme wurden erfunden, und diese Batterie mit all ihren Geschützen – einst so furchteinflößend und mächtig – wurde überflüssig.

Achtung! Zum Schutz der überwinternden Fledermäuse (alle Arten stehen unter Schutz) dürfen Sie sich von Oktober bis April nicht in unterirdischen Gebäuden oder Bunkern aufhalten.

Riga Garnisons-Armeezeltlager

Heute wachsen hier Büsche und Dickichte, doch in den 1930er Jahren befand sich hier das Sommerlager der Rigaer Garnison. An manchen Stellen sind noch rechteckige Wälle zu erkennen. Hier standen die Zelte der Soldaten, in vier langen Reihen mit kleinen Gassen dazwischen. An den Enden der Reihen prangten die Abzeichen der Garnisonseinheiten – aus Beton gegossen, mit Verzierungen und Inschriften aus kleinen, bunten Steinen. Die Wälle um die Zelte dienten nicht nur der Feuchtigkeitsspeicherung, sondern auch militärischen Zwecken. Landete Truppen in Mangaļsala, dienten sie als Schützengräben, unter deren Deckung das Gebiet vor dem Feind geschützt wurde. Obwohl hier tatsächlich militärische Übungen stattfanden, herrschte eine romantische Idylle, die auch auf Fotografien aus dieser Zeit sichtbar ist. Junge Leute spielten Volleyball. In den Höfen der Offiziershäuser waren Pavillons und Blumenbeete gepflegt. Die Soldaten erhielten an den Wochenenden Besuch von ihren Angehörigen, die ihnen Körbe mit Erdbeeren und frischem Brot mitbrachten. Die meisten Mahlzeiten wurden im Freien an Tischen eingenommen.

Militärstadt

In diesem Viertel errichtete die lettische Armee Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre ein Armeelager für Offiziere und Soldaten, die in Mangalsala stationiert waren. Später ging das Lager zusammen mit dem Militärstützpunkt Mangalsala in den Besitz der Sowjetunion über. Zunächst lebten hier Zivilisten ohne besonderen Status, später entstanden Sozialwohnungen für Menschen mit geringem Einkommen. Rechts davon befanden sich ein Fußballplatz und kleine Gärten, die mit der Zeit zu Wiesen und Sümpfen verfielen. Später siedelten sich hier Wohnhäuser und eine Autowerkstatt an. Bis in die 1960er Jahre gehörte Mangalsala nicht zu Riga, sondern zur Gemeinde Mangali. Damals lebten die Menschen hier vom Fischfang oder arbeiteten auf dem Militärstützpunkt, da Landwirtschaft praktisch unmöglich war – die Ackerfläche in Mangalsala betrug nur 3,8 %. Einst verlief eine Schmalspurbahn direkt durch das Lager entlang der Mangalsala-Straße, die jedoch gepflastert war. Heute ist das Pflaster unter einer Asphaltschicht verborgen. Am Ende der Straße befinden sich das Hafengebiet und der ehemalige Militärpier. Einst lagen dort Armeeschiffe vor Anker, und zwischen ihnen führten Fußgängerbrücken.

Kann von außen gesehen werden, wenn man die Mangaļsalas-Straße entlanggeht.

Überreste von Übungstorpedos

Laut Augenzeugenberichten lagerte die sowjetische Armee in Mangalsala Munition äußerst nachlässig, was möglicherweise zu von Menschen verursachten Katastrophen führte. Bereits zu Zeiten des Zarenreichs wurde in diesem Gebiet Munition gelagert – sowohl in geschlossenen als auch in offenen Lagern. Während der Sowjetzeit befanden sich hier Munitions- und Seeminenlager der sowjetischen Ostseeflotte. Angeblich gab es in Daugavgrīva eine Torpedowerkstatt.

„In Mangaļi im Bezirk Riga, wo sich unser Minen- und Torpedolager befand, lagerten 400.000 Tonnen Sprengstoff. (…) Darüber hinaus lagerten dort Hunderte von Torpedos, Seeminen, Zünder und allerlei anderer Sprengstoffschrott. Es gab auch eine Werkstatt zur Entschärfung von Sprengladungen. Und einen ganzen Haufen Handfeuerwaffen – von SKS-Karabinern bis hin zu „Parabellum“-Pistolen“, schreibt der ehemalige Offizier, Hauptmann 2. Ranges Andrejs Riskins.

Heutzutage handelt es sich bei den im Wald zu sehenden „Torpedos“ um Übungstorpedorümpfe aus Beton.

Östlicher Pier (Mangalsala)

Beide Molen an der Düna sind eng mit militärischen Ereignissen und der Geschichte verbunden. Sie wurden Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, um die Verstopfung der Flussmündung zu verringern und den Wasserfluss zu regulieren. Dadurch sollte die Schifffahrt sichergestellt und gleichzeitig die Düna-Mündung geschützt werden. Ihre strategische Bedeutung lag im Schutz Rigas als wichtigem Hafen und Militärstützpunkt.

Während des Ersten Weltkriegs und des Lettischen Unabhängigkeitskrieges war das Gebiet um die Mündung der Düna ein militärisches Kampfgebiet. Im Zweiten Weltkrieg waren die Molen von großer strategischer Bedeutung, da sie die Zufahrt nach Riga vom Meer aus kontrollierten.

Der Pier besteht aus einer mit Steinen bedeckten Holzpfahlkonstruktion. Er ist etwa einen Kilometer lang.

Obwohl die Daugava-Piers heute hauptsächlich als Fußgängerzone und historische Stätte genutzt werden, ist ihre historische Verbindung zur Militärstrategie und zum Schutz der Seewege ein wichtiger Aspekt der lettischen Geschichte.

Vorsicht! Die Oberfläche der Seebrücke kann rutschig sein. Ein Besuch bei starkem Wind und Sturm ist gefährlich!

LKM-Fotos - 6. Batterie der Festung Liepaja, nicht in Mangalsala.