Zemnīca

I Erster Weltkrieg, I Unabhängigkeitskriege, II Zweiter Weltkrieg, III Nationale Partisanenbewegung - Waldbrüder

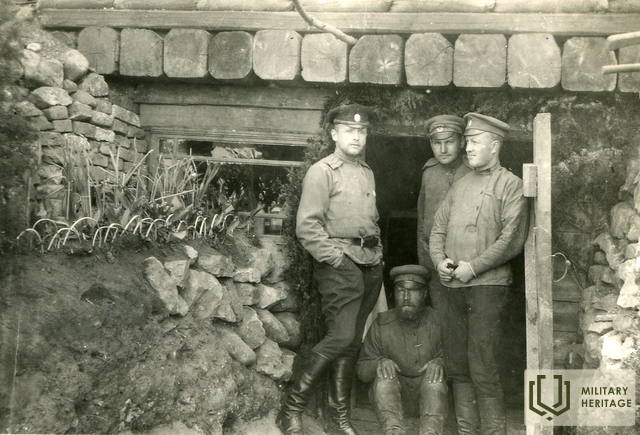

Ein kreisrunder oder rechteckiger Unterstand, der in den Boden gegraben und mit einem Dach aus Baumstämmen, Brettern usw. bedeckt war. Anfänglich waren die Bedingungen in diesen Unterständen sehr bescheiden: ein paar Holzbänke, ein Tisch und ein Ofen. Heutzutage leben Soldaten in deutlich besseren Verhältnissen, daher können wir die Krieger jener Zeit nur bewundern, die jahrelang unter solchen Bedingungen im Kriegsgebiet ausharrten. Die Größe der Unterstände variierte; von wenigen bis zu zehn Personen konnten sie Schutz finden. Armeehandbücher empfahlen einen Durchmesser von 0,6 bis 1,4 Metern und eine mindestens 25 Zentimeter dicke Erdschicht. Im Laufe des Krieges wurden die Unterstände jedoch vergrößert und konnten schließlich ein ganzes Bataillon beherbergen. Größere Unterstände wurden für die Bedürfnisse des Hauptquartiers errichtet und befanden sich in der Regel weiter von der Front entfernt. Die Bauprinzipien der Unterkünfte wurden durch das Gelände, die verfügbaren Materialien und die Fähigkeiten der Soldaten bestimmt. Größe und Sicherheit der Unterstände hingen von der Nähe zur ersten Schützengrabenlinie ab. Es ist bekannt, dass einige Unterkünfte mehr als 10 Lagen von Baumstämmen in der Dachkonstruktion aufwiesen, die mit Betonplatten und Eisenschienen verstärkt waren, sowie verdrehte Baumaterialien.

Sowohl einfache Soldaten als auch Offiziere nutzten Unterstände als Schutz und Ruheplatz. Man glaubte, sie könnten Soldaten vor widrigen Wetterbedingungen und Artilleriefeuer schützen. Es kam jedoch vor, dass durch einen gezielten Schuss alle Insassen im Unterstand umkamen. Auch Partisaneneinheiten errichteten aktiv Unterstände. Die Erinnerungen der Schützen geben uns einen Einblick in das Leben und die Übernachtung in den Unterständen. Fricis Riekstiņš, ein Schütze des 1. Lettischen Schützenbataillons Daugavgrīva, beschrieb in seinen Memoiren den Abend vor der Schlacht von March (Ķekava): „Die Nacht vom 8. März (21. März nach der neuen Zählung) verbrachte ich mit meinen Kameraden in einem größeren Unterstand, wo wir ein Feuer machten. Da es keine Rauchabzüge gab, mussten wir schlafen und den beißenden Rauch einatmen, was starken Husten und tiefe Halsschmerzen verursachte.“ Ich hätte die Kälte dem Rauch vorgezogen, aber was hätte ich tun sollen? Den anderen Teilnehmern gefielen Hitze und Rauch besser als die Kälte.

Weitere Informationsquellen

https://www.naa.mil.lv/en/node/222

https://tezaurs.lv/zemn%C4%ABca:1

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

Unterstände und Deckungsgräben der Lettischen Schützen im Tīreļi-Moor

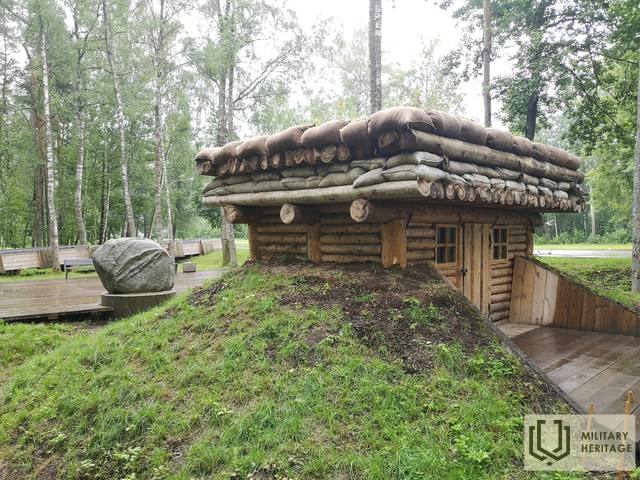

Die Deckungsgräben und Unterstände der lettischen Schützen im Tīreļi-Moor liegen in der Gemeinde Babīte im Landkreis Mārupe, in der Nähe des Schützen-Friedhofs Antiņi und des einstigen Medikamentenlagers. Hier lagen im Ersten Weltkrieg die Abwehrstellungen der lettischen Schützen der kaiserlich-russischen Armee. Der Komplex aus Schanzen und oberirdischen Unterständen wurde auf Sandhügeln errichtet. Stellungs- und Grabenkrieg sind gebräuchliche Synonyme zur Charakterisierung des Ersten Weltkrieges. Sie unterstreichen die Bedeutung der Befestigungsbauten. Diese wurden nach Erkenntnissen von Militäringenieuren errichtet und an die jeweilige Umgebung und die neuartigen Waffensysteme angepasst. Ständig waren die Soldaten am Ausbessern der Abwehrstellungen. Sie gaben den Unterständen Namen, die sie an ihre Heimatorte erinnerten, um wenigstens in Gedanken der Heimat nahe zu sein und die Realitäten des Krieges auszublenden. Die befestigten Linien waren für den Gegner kaum zu überwinden. Mit der Entwicklung der Waffentechnik wurde auch ihre Verteidigung immer komplexer. Die Dächer der Unterstände wurden verstärkt, um dem Einschlag von Artilleriegranaten standzuhalten. Die Schützengräben wurden mit regelmäßigen Richtungsänderungen bzw. Traversen angelegt, um die Verluste bei Einschlägen möglichst gering zu halten. Die Laufgräben wurden mit einer Art Schutztaschen als Deckung für die Soldaten vor Granatsplittern und umherfliegenden Trümmerteilen bei Artilleriebeschuss versehen. Heute ist ein Teil der Verteidigungsanlagen wiederhergestellt: 3 nachgebaute Unterstände und ein 100 m langer Grabenabschnitt sind zu besichtigen.

Melānija-Vanaga-Museum und sibirische Erdhütte

Das Melānija-Vanaga-Museum ist in der einstigen Dorfschule von Amata (Landkreis Cēsis) untergebracht. Das Museum präsentiert Materialien über das Leben, die dichterische Tätigkeit, die Familiengeschichte und das Lebensschicksal der Schriftstellerin und Kulturhistorikerin Melānija Vanaga: Videoaufnahmen über Sibirien und die dorthin deportierten Letten sowie die nachempfundene sibirische Erdhütte sind wie eine imaginäre Reise in den Verbannungsort der Schriftstellerin - Tjuchtet im Gebiet Krasnojarsk. Aussehen und Einrichtung der Behausung vermitteln einen lebendigen Eindruck vom harten Alltag in der Fremde. Die Erdhütte birgt seltene betagte Gegenstände aus dem Museum in Tjuchtet: ein Gefäß aus Birkenrinde (genannt „Tujesok“), einen Tonkrug („Krinka“ genannt) und eine Petroleumlampe. Das Museum verfügt über Videoaufzeichnungen von Interviews mit politisch Verfolgten aus der Region und achtzehn Figuren aus Melānija Vanagas autobiografischem Buch „Veļupes krastā“. Die virtuelle Ausstellung des Museums „SEI DU SELBST!“ (http://esipats.lv) schildert die Erlebnisse von fünf deportierten Kindern und ihren Eltern, die von den sowjetischen Behörden zu Unrecht des „Vaterlandsverrates“ beschuldigt wurden.

Erdhütte der Partisanen von Veseta und Gedenkstätte „Weißes Kreuz“

Die Erdhütte der Partisanen von Veseta und die Gedenkstätte „Weißes Kreuz“ befinden sich im Sumpfgebiet von Veseta.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die so genannte Pārups-Gruppe in Vietalva aktiv. Ihr Leiter Rihards Pārups (1914–1946) war während des Zweiten Weltkriegs Feldwebel in der 15. lettischen Division der deutschen Wehrmacht. Er nahm an nationalen Partisanenoperationen in der Umgebung von Jēkabpils und Madona teil. Während ihres kurzen Bestehens war die Pārups-Gruppe an mehr als 20 bewaffneten Zusammenstößen mit Einheiten des damaligen Innenministeriums beteiligt.

Im Bericht von Tscheka-Oberst Kotov an den Stabschef in Riga heißt es, dass die sowjetischen Behörden in den Bezirken Jēkabpils und Madona durch die Aktivitäten der Gruppe lahmgelegt wurden. Nationale Partisanen unter der Führung von Pārups fanden und vernichteten mehrere Deportationslisten und retteten somit viele Menschenleben. Da die Führung des Sicherheitskomitees nicht in der Lage war, die nationale Partisaneneinheit im offenen Kampf zu vernichten, schleuste sie vier Mitglieder der Tscheka-Spezialgruppe in die Gruppe ein. In der Nacht zum 2. Juli 1946 erschossen diese Agenten zehn Partisanen der Einheit, darunter Rihards Pārups.

Der Ort, an dem die Gefallenen begraben wurden, ist nicht bekannt, aber auf dem Brüderfriedhof Riga wurde eine Gedenktafel zu ihrem Andenken errichtet. An der Erdhütte der Partisanen von Veseta befindet sich die Gedenkstätte „Weißes Kreuz“, ein 3 Meter hohes weißes Kreuz mit einer Tafel, auf der die Namen der am 2. Juli 1946 gefallenen Partisanen stehen.

Der Bunker und Einsatzorte des Rubenis-Bataillons

Der restaurierte Bunker der 2. Kompanie des Rubenis-Bataillons liegt in einem Wald in der Nähe des Ilziķi-Sees in der Gemeinde Usma. Er ist von außen jederzeit frei zugänglich. Innenbesichtigungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Das Bataillon von Leutnant Roberts Rubenis gehörte zu den Einheiten von General Jānis Kurelis, die sich den deutschen Truppen nicht ergaben und ihnen erbitterten Widerstand leisteten. Zwischen 14. November und 9. Dezember 1944 kam es in den Gemeinden Ugale, Usma, Renda und Zlēkas zu heftigen Kämpfen zwischen Einheiten der deutschen 16. Armee, SD- und SS-Einheiten unter dem Kommando von Polizeigeneral Friedrich Jeckeln und einem von Leutnant Roberts Rubenis kommandierten separaten Bataillon der Kurelis-Leute.

Die Rubenis-Truppe war eine gut bewaffnete und organisierte militärische Einheit, die sich selbst völlig unabhängig und separat von den beiden gegnerischen Besatzungsmächten betrachtete. Ihr Kampf war der hartnäckigste und langwierigste der lettischen nationalen Widerstandsbewegung. In den Kämpfen bei Renda und Zlēkas fielen etwa 250 deutsche Soldaten, während Rubenis etwa 50 Mann zu beklagen hatte. Der restaurierte Unterstand im Wald erinnert an jene Tage: eine mit Grasballen gedeckte in den Boden eingegrabene Blockhütte, die den Männern des Rubenis-Bataillons Schutz bot.

Nachgebauter deutscher Unterstand auf dem Campingplatz Melnsils

Der Campingplatz Melnsils liegt 10 km von Kolka entfernt direkt am Meer. Hier gibt es Übernachtungsmöglichkeiten, die hölzernen Unterständen der deutschen Wehrmacht nachempfunden sind – befand sich doch hier im Zweiten Weltkrieg ein deutscher Grenzsicherungsposten mit Feldlagerplatz. Die Soldaten bauten sich ihre Unterstände aus Materialien, die sie in den Dünen fanden. Noch heute erstrecken sich Reste von Schützengräben parallel zur Strandlinie. „Bunker Nr. 13“ bietet die größere Unterkunftsmöglichkeit mit 3 Doppelstockbetten. Der „Kleine Unterstand“ ist mit 2 Etagenbetten ausgestattet. Der Campingplatz in Melnsils ist für Aktivurlaub und Sportveranstaltungen für bis zu 300 Personen ausgelegt. Ganz in der Nähe liegen das Naturschutzgebiet Slītere, Steilküstenabschnitte und Waldwanderwege. In der Umgebung sind darüber hinaus Natur-Radwege markiert. Am Strand gibt es Platz für Zelte und Lagerfeuer sowie bewohnbare Holzfässer für 2-4 Personen zum Übernachten mit Meerblick. Direkt am Strand steht eine Sauna.

Historische Erkundungsroute und Unterstand aus dem Ersten Weltkrieg

Das Gebäude befindet sich in Olaine, in der Nähe des Olaine History and Art Museum.

Die historische Route wurde 2018 auf dem Gelände der russischen Befestigungsanlagen aus dem Ersten Weltkrieg angelegt, die Teil des Verteidigungssystems der Region waren. Die Kämpfe zwischen der deutschen und der russischen Armee im Raum Olaine sind aus mehreren Gründen von Interesse. Das sumpfige Gelände verhinderte schnelle Erfolge und erforderte von den Soldaten vielfältige Fähigkeiten im Umgang mit diesen widrigen Bedingungen. Genaue Geländeanalyse, Aufklärung und die Befestigungen bzw. Ingenieurbauwerke spielten eine entscheidende Rolle im Krieg.

Heute ist der Lehrpfad frei zugänglich und vermittelt einen ersten Eindruck von den Lebensbedingungen der Soldaten. Die restaurierten Gebäude sind geschlossen, können aber nach vorheriger Anmeldung beim Geschichts- und Kunstmuseum Olaine besichtigt werden.

Die Todesinsel

Die heute aus mehreren kleinen Inseln bestehende Inselgruppe liegt inmitten der Daugava, an der Südseite des heute durch die Staumauer des Rigaer Wasserkraftwerkes gebildeten Stausees, in der Nähe von Daugmale. Die sog. Todesinsel war einer der schrecklichsten und legendärsten Schauplätze des Ersten Weltkriegs. Als sich die russische Armee 1915 auf dem Rückzug aus den lettischen Regionen Kurland und Semgallen befand, blieben einige Einheiten am linken Ufer der Daugava zurück, wo sie Abwehrstellungen gegen die deutsche Armee bezogen. Eine Brücke verband beide Flussufer. Hier kam es zu einem der größten Giftgaseinsätze auf dem Gebiet des heutigen Lettland. Die lettischen Soldaten nannten den Frontabschnitt „Todesinsel“, während er für Soldaten anderer Nationen die „Hölle“ war. Die Stellungen auf der Todesinsel waren von strategischer, aber auch symbolischer Bedeutung. Für die lettischen Soldaten war es ein Teil des deutsch besetzten Kurland. Die Kämpfe fanden an den Ufern der Daugava in der Nähe von Ikšķile (dt. Üxküll) statt und wurden im historischen Bewusstsein mit den Abwehrkämpfen der Urahnen gegen die deutschen Kreuzzüge assoziiert. Heute ist die Stätte per Boot erreichbar. Nur ein Teil der Inseln – das nicht vom Stausee überflutete Gebiet – kann besichtigt werden. Ein von E. Laube entworfenes Denkmal ist erhalten geblieben. Einige Abschnitte der Abwehrstellungen wurden rekonstruiert. Am Ufer der Daugava am Kābeļkalns in Ikšķile gibt es eine Infotafel. Erst nach der Aufstauung der Daugava im Rahmen des Baus des Rigaer Wasserkraftwerkes entstanden die heutigen Inselchen.

Denkmal für die Teilnehmer der Widerstandsbewegung in Stompaki

Das Hotel liegt 15 km von Balvi entfernt in Richtung Viļaka, auf der rechten Straßenseite.

Ein Gedenkschild ist sichtbar.

Am 11. August 2011, dem Gedenktag der lettischen Freiheitskämpfer, wurde an der Straße Balvu-Viļakas gegenüber dem Stompaku-Sumpf ein Denkmal für die Teilnehmer der Widerstandsbewegung enthüllt. Es ist den nationalen Partisanen von Pēteris Supe gewidmet, die in den Kämpfen vom 2. und 3. März 1945 gefallen sind. Ende Juli wurde eine Zeitkapsel mit einer Botschaft für zukünftige Generationen in das Fundament des Denkmals eingelassen. In der Kapsel befindet sich ein Dokument mit den Namen von 28 nationalen Partisanen, die in den Kämpfen vom 2. und 3. März 1945 gefallen sind.

Im Februar 1945 wurde auf den Inseln des Stompaku-Sumpfes, die die Bevölkerung bald als Stompaku-Sumpfinseln bezeichnete, zwei Kilometer von der Straße Balvi-Viļaka entfernt, das größte Partisanenlager Lettlands errichtet. Dort lebten 360 Menschen in 22 Unterständen. Unter ihnen befanden sich auch Legionäre, die nach dem Rückzug ihrer Division mit all ihren Waffen im Haus ihres Vaters geblieben waren. Um die Partisanen zu vernichten, griffen Soldaten zweier Tscheka-Bataillone am 2. März 1945 die Unterstände zusammen mit Panzerabwehrkanonen an, die auch über vier Mörser verfügten. Die Kämpfe dauerten den ganzen Tag. Die Partisanen leisteten hartnäckigen Widerstand, und die Angreifer erlitten schwere Verluste, sodass sie das Lager nicht einnehmen und die Partisanen nicht vernichten konnten. 28 Bewohner des Stompaku-Sumpfes fielen in der Schlacht oder starben an ihren schweren Verletzungen. In der folgenden Nacht gelang es den Partisanen schließlich, das Lager zu durchbrechen. „Belagerung und unbesiegt zurückgelassen“ – so schreibt Zigfrīds Berķis, Vorsitzender der Kommission für die Angelegenheiten der Teilnehmer der Nationalen Widerstandsbewegung in der Auszeichnungsabteilung, über die Schlacht von Stompak.

Nationale und sowjetische Partisanenkämpfe und Gedenkstätten im Grīva-Wald

Im Waldmassiv von Grīva gelegen.

Sechs Objekte, die mit den Schauplätzen nationaler und sowjetischer Partisanenkämpfe in Verbindung stehen, können besichtigt werden.

Im Waldmassiv von Grīva befinden sich nicht nur das Hauptquartier der nationalen Partisanen „Purvsaliņi“, das Weiße Kreuz im nationalen Partisanenbunker und das Kreuz für den Kommandanten der Widerstandsbewegung, Andrejs Roskošs, sondern auch das Grab des Kommandanten der sowjetischen Partisanenbrigade, Artūrs Baložs, ein Denkmal auf dem sogenannten Meiteņu kalninė, wo 1944 eine Gruppe junger Partisanen der sowjetischen Partisanenbrigade umkam, sowie ein Denkmal für sowjetische Partisanen mit einem fünfzackigen Stern und den eingravierten Worten „Wir bedeckten uns mit unseren Nadeln“.

Die Objekte können auch auf einer Fahrradtour entlang des Radwegs Nr. 785 – „Historische Reime in den Grīva-Wäldern“ (34 km lange Strecke, Schotter- und Waldwege) – besichtigt werden. Karte zum Herunterladen.

Denkmal für den Kommandanten der nationalen Partisanengruppe Andrejs Roskošs (GPS 56.87399, 27.43524)

Im Herbst 1997 wurde im Wald von Lielgrīva ein Weißes Kreuz für den Kommandanten der nationalen Partisanengruppe, Andrejs Roskoš, enthüllt.

Denkmal für Artūrs Balodis (GPS 56.872926, 27.478121)

Artūrs Balodis war ein sowjetischer Partisan und Kommandeur der Spezialeinheit A, die im Waldmassiv Grīva stationiert war. Er fiel bei einer großangelegten Razzia der deutschen Besatzer. Seine Kameraden ritzten die Buchstaben AB in eine Birke an der Stelle seines Todes, damit er sie nicht vergaß. Nach dem Krieg entdeckten lokale Historiker die markierte Birke und brachten dort eine Gedenktafel an.

Allen, die in den Wäldern von Grīva (GPS 56.863280, 27.47975) gefallen sind

Dieser Gedenkstein im Waldmassiv von Grīva wurde vom Staatsunternehmen „Latvijas valsts meži“ zu Ehren der Partisanen errichtet, die für ihr Vaterland kämpften. Neben dem Gedenkstein befindet sich eine Karte mit den Standorten der Partisanenhauptquartiere – Sehenswürdigkeiten. Außerdem wurde ein Erholungsgebiet angelegt. In der Nähe liegt die Stätte der nationalen Partisanensiedlung aus den Jahren 1945–1947.

Nationales Partisanensiedlungsgebiet (GPS 56.863456, 27.481148)

Dieser Ort beherbergte die Siedlungen nationaler Partisanen, die gegen die sowjetische Besatzung kämpften. Die Standorte einzelner Bunker sind erhalten geblieben; anhand ihres Aussehens lässt sich die Größe und Form der Unterstände erahnen. Nationale Partisanen, die sich der sowjetischen Herrschaft widersetzten, operierten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehrere Jahre lang in den Wäldern von Grīva.

Girls' Hill (GPS 56.858187, 27.521526)

Im Juni 1944 führten die nationalsozialistischen Besatzer eine großangelegte „Durchkämmung“ der Grīva-Wälder durch, um die Partisanen zu vernichten. Die Soldaten umstellten die landwirtschaftliche Arbeitsgruppe auf dem Numerne-Hügel, die hauptsächlich aus jungen Mädchen bestand, und alle wurden erschossen. Seit diesen tragischen Ereignissen haben die Einheimischen den Numerne-Hügel in Meiteņu Kalniņu umbenannt. An dieser Stelle wurde ein Gedenkstein errichtet.

Erinnerungsstätte für die nationalen Partisanen von Sērmūkši mit Unterstand

In Sērmūkši befindet sich eine der mehr als einhundert Partisanen-Erinnerungsstätten in Lettland. Insgesamt fanden an mehr als sechshundert Orten in Lettland Partisanenkämpfe statt. Der nach historischen Vorbildern erbaute Unterstand lettischer nationaler Partisanen bietet nach vorheriger Anmeldung Übernachtungsmöglichkeiten - Holzpritschen, Petroleumlampen und Heizen wie zu Zeiten der Partisanen. Das Schicksal ereilte die Gruppe der nationalen Partisanen von Sērmūkši am 29. November 1946, als vier Kämpfer der Gruppe fielen - Jānis Zīrāks, Reinholds Pētersons, Jānis Pīlands, Anna Zariņa. Alfrēds Suipe entging diesem Schicksal. Er überlebte auch die Deportation, kehrte nach Lettland zurück und erlebte die Wiedergeburt des freien Lettland. Auf seine Initiative hin entstand diese Erinnerungsstätte für seine gefallenen Kameraden in Sērmūkši.

Bunker und Kaponnieren der Roten Armee im Aizvīķi-Park

Der Gutspark Aizvīķi befindet sich in Aizvīķi, Gemeinde Gramzda, nur wenige Kilometer von der litauischen Grenze entfernt.

Im Aizvīķi-Park sind die Standorte von Bunkern und Schützengräben aus dem Zweiten Weltkrieg noch deutlich sichtbar. Ein Bunker der Roten Armee wurde im Park restauriert.

Eine der Waffenarten im Zweiten Weltkrieg war das Katjuscha-Raketenwerfersystem. Mehrere solcher Raketenwerfersysteme befanden sich im Aizvīķi-Park, und noch heute sind diese Anlagen (Kaponiere) in der Natur deutlich sichtbar.

Um das kulturelle und historische Erbe des Aizvīķi Manor Parks besser zu erkunden, empfehlen wir die Inanspruchnahme der Dienste eines Führers.

Zeugnisse des Zweiten Weltkriegs im Aizvīķi-Park

Der Gutspark Aizvīķi befindet sich in Aizvīķi, Gemeinde Gramzda, nur wenige Kilometer von der litauischen Grenze entfernt.

Im Aizvīķi-Park sind die Standorte von Bunkern und Schützengräben aus dem Zweiten Weltkrieg noch deutlich sichtbar. Eine der Waffenarten war das Raketenwerfersystem „Katyusha“. Mehrere solcher Raketenwerfersysteme befanden sich auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Aizvīķi-Park, und diese Anlagen (Kaponiere) sind in der Natur gut erkennbar.

Dieser einzigartige, von Geheimnissen und Legenden umwobene Waldpark entstand Ende des 19. Jahrhunderts als Aizvīķi-Gutspark, als der Gutsherr von Korf das nahegelegene Hügelland mit einem Kiefern- und Fichtenwald bepflanzte. Später wurden auf dem 40 Hektar großen Gelände Spazierwege angelegt, weitere Baumarten gepflanzt und ein Fasanengehege eingerichtet.

Neben den malerischen Waldlandschaften gibt es auch hölzerne Märchen- und Legendenfiguren sowie Steinskulpturen, die Reisenden von Ereignissen aus der Geschichte von Aizvīķi erzählen und die kulturellen und historischen Stätten im Park kennzeichnen. Der Park ist zudem als „Grüne Zone“ zertifiziert.

Um das kulturelle und historische Erbe des Aizvīķi Manor Parks besser zu erkunden, empfehlen wir die Inanspruchnahme der Dienste eines Führers.

Zugehörige Geschichten

Über lettische Schützen im Gebiet von Olaine

Die Memoiren spiegeln den Alltag lettischer Schützen im Raum Olaine wider. Beschrieben werden nicht nur die Lebensbedingungen, sondern auch ihre übliche Aufgabe – die Aufklärung feindlicher Stellungen.

Aufbau von Verteidigungspositionen.

Die Beschreibung untersucht die Probleme der Schlachtfeldbefestigung im Allgemeinen. Sie basiert auf den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und der Situation, in der umfangreiche Arbeiten zur Errichtung von Befestigungsanlagen notwendig waren.

Nicht verwirklichte Pläne der Sowjetarmee an der Kurzmeerküste in Melnsil und Gipka

Am Ende des Zweiten Weltkriegs war die 6. Batterie der deutschen Marineartilleriedivision 532 in Melnsil stationiert, aber die Rote Armee hatte eigene Pläne für das Gebiet, die bis zur Kapitulation der deutschen Armee im Mai 1945 nicht verwirklicht wurden.