Zemnīca

I WW1, I Neatkarības kari, II WW2, III Nacionālie partizāni

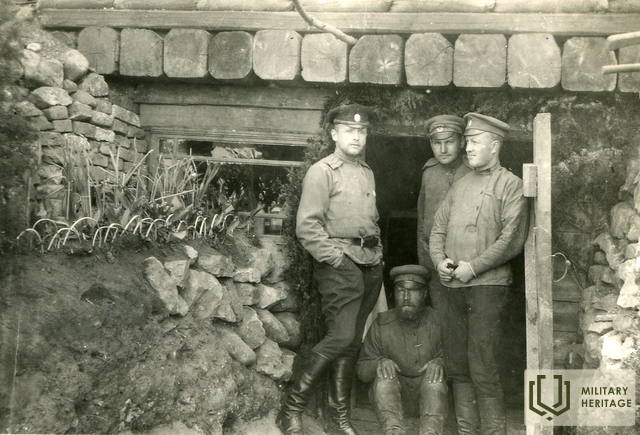

Zemē iedziļināts apļveida vai četrstūrveida mājoklis ar baļķu, kāršu u. tml. pārsegumu, kas apbērts ar zemi. Sākotnēji apstākļi šajās zemnīcās bija ļoti pieticīgi: dažas koka lāviņas, galds un viena krāsniņa, mūsdienās karavīri dzīvo daudz labākos apstākļos, tāpēc varam tikai apbrīnot tā laika karotājus, kuri šādos apstākļos, turklāt nepārtraukti, atrodoties karadarbības zonā, nodzīvoja vairākus gadus. Zemnīcu izmēri variēja, tajās varēja patverties sākot no dažiem, līdz pats pat 10 cilvēku. Armijas rokasgrāmatās, bija ieteikts zemnīcas paredzēt 0,6 līdz 1,4 m platas un ar vismaz 25 cm biezu zemes pārklājumu, tomēr karam turpinoties zemnīcas paplašinājās, kļuva lielākas un tajās varēja izvietoties vesels bataljons. Štāba vajadzībām tika ierīkotas lielākas zemnīcas un parasti tās atradās tālāk no frontes līnijas. Patvertņu būvēšanas principus noteica teritorijas reljefs, pieejamie materiāli un karavīru iemaņas. Zemnīcu lielums un drošības pakāpe bija atkarīga no pirmās ierakumu līnijas tuvuma. Zināms, ka dažām patvertnēm jumta konstrukcijā bijušas vairāk kā 10 baļķu kārtas, to stiprināšanai izmantotas betona plāksnes un dzelzs sliedes, kā arī viti būvmateriāli.

Zemnīcas kā patvērumu un atpūtas vietu izmantoja gan ierindnieki, gan virsnieki. Tika uzskatīts, ka zemnīcas spēj paglābt karavīrus gan no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, gan artilērijas uguns, tomēr, gadījās tā, ka precīza raidījuma rezultātā, zemnīcā gāja bojā visi tās iemītnieki. Zemnīcas aktīvi veidoja arī partizānu vienības. Par sadzīvi un nakšņošanu zemnīcās mēs varam gūt priekšstatu no strlēnieku atmiņām. Vakaru pirms Marta jeb Ķekavas kaujas savās atmiņās aprakstīja 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks Fricis Riekstiņš: «Nakti uz 8. martu (pēc jaunā stila - 21.marts) es kopā ar saviem citiem biedriem pavadīju kādā lielākā zemnīcā, kur mēs sakūrām uguni. Zemnīcā caurumu dūmiem nebija, nācās gulēt un rīt sīvos dūmus, kas izsauca stipru klepu un dziļu sūrumu rīklē. Es gan labprāt būtu cietis aukstumu nekā šos dūmus, bet ko lai dara, pārējiem biedriem patika labāk siltums un dūmi nekā aukstums.

Papildus izziņas avoti

https://www.naa.mil.lv/en/node/222

https://tezaurs.lv/zemn%C4%ABca:1

Saistītās laikalīnijas

Saistītie objekti

Latviešu strēlnieku zemnīcas un ierakumi Tīreļos

Atrodas Mārupes novada Babītes pagastā, Antiņu Latviešu strēlnieku kapsētas un vecās medikamentu noliktavas apkaimē.

1.pasaules kara laikā šeit bija Krievijas impērijas armijas Latviešu strēlnieku aizsardzības pozīcijas. Ierakumu un virszemes zemnīcu komplekss tika veidots smilšu pakalnos.

Ierakumu, pozīciju, tranšeju karš - populārākie sinonīmi, lai raksturotu 1. pasaules karu un uzsvērtu nocietinājumu nozīmi. Tie tika veidoti, balstoties uz kara inženieru pētījumiem un piemērojoties videi un jaunu ieroču attīstībai. Karavīru ikdienas darbs bija nemitīga aizsardzības pilnveidošana. Viņi zemnīcām mēdza dot nosaukumus, kas atgādināja par dzimtajām vietām, lai domās tuvinātos mājām, aizmirstot par kara realitāti.

Ierakumu līnijas bija pretiniekam grūti ieņemamas sistēmas. Attīstoties ieročiem, to aizsardzība kļuva aizvien sarežģītāka. Zemnīcu jumti tika nostiprināti, lai tie izturētu artilērijas lādiņu triecienus. Tranšejas veidoja ar virzienu maiņām, lai sprādzieni nodarītu pēc iespējas mazākus zaudējumus. Satiksmes ejās veidoja “kabatas” - īstermiņa slēptuves artilērijas apšaudes laikā, kas aizsargāja karavīrus no šrapneļiem un šķembām.

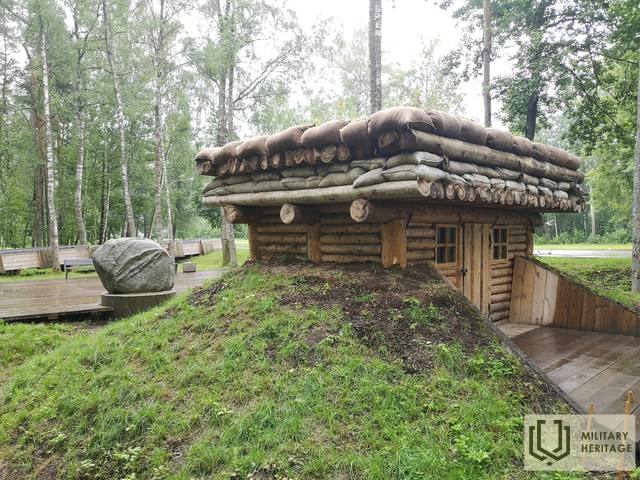

Mūsdienās atjaunota daļa nocietinājumu, lai sniegtu priekštatu par fortifikācijas būvēm. Iespējams apskatīt 3 atjaunotas zemnīcas un 100 m garu ierakumu posmu. Pauguriem bagātais mežs piemērots pastaigām, iepazīstot dažādas militārā mantojuma liecības.

Melānijas Vanagas muzejs un Sibīrijas zemnīca

Muzejā apskatāmi materiāli par rakstnieces un kultūrvēsturnieces dzīvi, literāro darbību, dzimtu un likteņiem. Videomateriāli par Sibīriju un tur dzīvojošajiem izsūtītajiem latviešiem. Sibīrijas zemnīca – neklātienes ceļojums uz rakstnieces izsūtījuma vietu Krasnojarskas novada Tjuhtjetā. Zemnīcas izskats un iekārtojums rada reālu priekšstatu par dzīvi svešumā. Zemnīcā ir unikāli, vēsturiski priekšmeti, atvesti no Tjuhtjetas muzeja – bērza tāss trauks tujesok, māla krūze – krinka un petrolejas lampa. Muzejā ir videointervijas ar novada politiski represētajiem cilvēkiem un 18 M.Vanagas grāmatas “Veļupes krastā” varoņiem.

Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija "ESI PATS!" http://esipats.lv

Muzeja virtuālā ekspozīcija „ESI PATS!” atklāj piecu deportēto bērnu pieredzi. Ekspozīcijas varoņus – piecgadīgo Intu Broku, Andri Eglīti un Ivaru Kārkliņu, astoņgadīgo Alni Vanagu un vienpadsmitgadīgo Ilgu Hāgemani, kā arī viņu vecākus - padomju vara nepamatoti apsūdzēja „dzimtenes nodevībā”.

Vesetas partizānu zemnīca un piemiņas vieta "Baltais krusts"

Vesetas partizānu zemnīca un piemiņas vieta “Baltais krusts” atrodas Vesetas palienes purva teritorijā. Pēc Otrā pasaules kara Vietalvā darbojās tā sauktā “Pā rupa grupa”. Tās vadītājs Rihards Pārups (1914.-1946.) Otrā pasaules kara laikā bija vācu armijas 15. latviešu divīzijas ser žants. Viņš piedalījās nacionālo partizānu operācijās Jēkab pils un Madonas apkārtnē. “Pārupa grupa” savas neilgās pastāvēšanas laikā piedalījās vairāk nekā divdesmit bruņo tās sadursmēs ar toreizējās Iekšlietu ministrijas vienībām.

Čekas pulkveža Kotova ziņojumā Rīgas priekšniecībai no rādīts, ka grupas darbības rezultātā padomju varas darbī ba Jēkabpils un Madonas apriņķos bija paralizēta. Pārupa vadītie nacionālie partizāni atrada un iznīcināja vairākus iz sūtāmo sarakstus, tādējādi glābjot daudzu cilvēku dzīvības. Nespēdama iznīcināt nacionālo partizānu vienību atklātā cīņā, Drošības komitejas vadība iefiltrēja grupā četrus čekas specgrupas dalībniekus. 1946. gada 2. jūlija naktī šie aģenti nošāva desmit vienības partizānus, tostarp arī Rihardu Pā rupu. Kritušo apbedīšanas vieta nav zināma, taču Rīgas Brāļu ka pos ir uzstādīta piemiņas plāksne viņu piemiņai. Pie Vesetas partizānu zemnīcas atrodas piemiņas vieta “Baltais krusts” – 3 metrus augsts balts krusts ar plāksni, uz kuras rakstīti 1946. gada 2. jūlijā kritušo partizānu vārdi.

Rubeņa bataljona zemnīca un cīņu vietas

Rubeniešu 2.rotas restaurētā zemnīca atrodas mežā pie Ilziķu ezera, Usmas pagastā. Rubenieši bija labi bruņota un organizēta militāra vienība, kas apzinājās sevi esam ārpus abām naidīgajām okupācijas varām (Padomju Savienības un Nacistiskās Vācijas), un viņu izcīnītā kauja ir plašākā un ilgstošākā visā Latvijas nacionālās pretestības kustības vēsturē.

Leitnanta Roberta Rubeņa bataljons bija viena no ģenerāļa Jāņa Kureļa veidotās militārās vienības daļām, kas nepadevās vācu karaspēkam un izrādīja vācu sīvu pretošanos. Tas sāka formēties 1944. gada augustā Bebru pagastā leitnanta Roberta Rubeņa vadībā. Septembra beigās vienība pārcēlās uz Kurzemi, kur izvietojās Usmas (tolaik Ugāles) pagastā uz ziemeļiem no Ilziķu ezera (Ilziķu, Ceplīšu, Trēbiņu, Vanagu mājās un to apkārtnē). Usmas periodā bataljona skaitliskais sastāvs pieauga līdz 650 vīriem ar četrām pilnībā nokomplektētām rotām, ambulanci un saimniecības komandu. Komandējošais sastāvs: leitnants R.Rubenis, leitnants Filipsons, v.v. A.Druviņš, v.v. Šulcs, v.v. Briedis, v. seržants J.Rubenis, J.Bergs, v.v. Jaunzems.

No 1944. gada 14. novembra līdz 9. decembrim Ugāles, Usmas, Rendas un Zlēku pagastos notika niknas kaujas starp Vācu 16. armijas daļām, SD un SS vienībām policijas ģenerāļa Fridriha Jekelna vadībā un kureliešu vienības atsevišķo bataljonu, ko komandēja leitnants Roberts Rubenis. Kaujās pie Rendas un Zlēkām iznīcināja ap 250 vācu karavīru, bet rubeniešu zaudējumi bija ap 50 cilvēku. Par to dienu notikumiem liecina arī restaurētā zemnīca, kur mežā var aplūkot velēnām klātu zemē ieraktu guļbaļķu mājokli, kur savulaik uzturējās daļa no Rubeņa bataljona vīri.

Zemnīcas restaurāciju organizēja biedrība "Rubeņa fonds" un tās dibinātājs Andrejs Ķeizars.

Atjaunotās vācu armijas zemnīcas kempingā "Melnsils"

Kempingā "Melnsils" kā nakstmītnes piedāvā divus bunkurus: "Bunkurs 13" ir lielākais ar trīs divstāvu gultām un "Mazā zemnīca" ir mazāka un aprīkota ar divām divstāvu gultām.

2.Pasaules kara laikā vācu armijai Melnsilā ir bijusi nometnes vieta, robežsardzes postenis un karavīri no apkārtnē atrastajiem materiāliem kāpās ir izbūvējuši sev zemnīcas. 2019.g. kempinga samnieki izbūvēja zemnīcas kā naktmītni, ņemot vērā, kā tas bijis vēsturiski.

Kempings ir veidots aktīvai atpūtai un sporta organizēšanai līdz 300 personām. Tas atrodas tieši jūras krastā, burvīgā vietā 10 km no Kolkas, blakus Slīteres nacionālajam parkam, jūras stāvkrastiem, aizraujošām pastaigu takām mežā. Pieejamas lieliskas, dabā nospraustas velotrases, t.sk. Slīteres aplis (50 km) Maršruts pa meža ceļu ved cauri pieciem lībiešu ciemiem. No Košraga maršruts ved pa apakšceļu – vientuļu, gar Bažu purvu un mežu ieskautu seno ceļu starp Košragu un Dūmeli. (Melnsils-Kolka-Vaide-Saunags-Pitrags-Košrags-Dūmele-Ezermuiža-Melnsils). Pļaviņā pie jūras atrodas telšu vietas ar atbilstoši izveidotām ugunskura vietām. Pašā jūras krastā izvietotas Romantiskās muciņas-divvietīgi sapņu namiņi un četrvietīgās ģimenes mucu mājiņas, no kurām pāris metru attālumā vērot jūru, sagaidīt saullēktu. Turpat blakus jūras krastā pirtiņa. Pēršanās ar dažādām slotiņām.

Pirmā pasaules kara izziņas maršruts un zemnīca Olainē

Atrodas Olainē, netālu no Olaines Vēstures un mākslas muzeja.

Vēstures izziņas maršruts izveidots 2018. gadā vietā, kur 1. pasaules kara laikā atradās Krievijas armijas nocietinājumi, kas bija daļa no apkārtnes aizsardzības sistēmas. Vācijas un Krievijas armiju cīņas Olaines apkārtnē piesaista uzmanību vairāku iemeslu dēļ. Purvainais apvidus karojošajām pusēm neļāva gūt ātrus panākumus un prasīja no karavīriem daudzveidīgas iemaņas, darbojoties nelabvēlīgos apstākļos. Precīzai apvidus analīzei, izlūkošanai un fortifikācijas jeb inženiertehniskajām būvēm bija liela nozīme karadarbībā.

Mūsdienās izziņas maršruts ir brīvi pieejams un sniedz aptuvenu priekšstatu par karavīru dzīves apstākļiem. Atjaunotās būves ir slēgtas, taču aplūkojamas, iepriekš sazinoties ar Olaines Vēstures un mākslas muzeja speciālistiem.

Nāves sala

Salu grupa atrodas Daugavas kreisajā piekrastē Rīgas HES ūdenskrātuvē.

Viena no baisākajām un leģendārākajām 1. pasaules kara kauju vietām ir “Nāves sala” vai Ikšķiles priekštilta nocietinājumi. 1915. gadā, Krievijas armijai atkāpjoties no Kurzemes un Zemgales, dažas vienības bija palikušas Daugavas kreisajā krastā, kur izveidoja pozīcijas cīņai pret Vācijas armiju. Upes krastus savienoja tilts. Šajā vietā norisinājās viens no lielākajiem ķīmisko ieroču lietošanas gadījumiem Latvijas teritorijā.

Latviešu karavīri vietu sauca par “Nāves salu”, bet citu tautību karavīri par “Elli”. Nāves salas pozīcijām bija stratēģiska un simboliska nozīme. Latviešu karavīriem tā bija daļa no Vācijas okupētās Kurzemes. Cīņas notika Daugavas krastos pie Ikšķiles, un apziņā tās asociējās ar senču cīņām Krusta karu laikā.

Mūsdienās vieta pieejama, izmantojot laivu transportu. Apskatāma Rīgas HES ūdenskrātuves neappludinātā teritorija. Saglabājies E. Laubes projektētais piemineklis. Vietām ir rekonstruēti aizsardzības pozīciju elementi. Daugavas krastā pie Ikšķiles Kābeļu kalna atrodas informatīvais stends un skatu vieta, kur visērtāk aplūkot Nāves salu no attāluma.

Pieejamas ekskursijas: "Jenču laivas", info@jenculaivas.lv, +37120607509

Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos

Atrodas 15 km no Balviem Viļakas virzienā, labajā ceļa malā.

Redzama piemiņas zīme.

Piemiņas zīmi pretošanās kustības dalībniekiem, veltītu 1945.gada 2. un 3. marta kaujās kritušo Pētera Supes nacionālo partizānu piemiņai Balvu - Viļakas šosejas malā pretī Stompaku purvam atklāja 2011.gada 11.augustā, Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienā. Jūlija beigās pieminekļa pamata pēdā tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Kapsulā ievietots dokuments ar 1945.gada 2. un 3. marta kaujās 28 kritušo nacionālo partizānu vārdiem.

"1945.gada februārī Stompaku purva salās, ko tautā sāka saukt par Stompaku purva saliņu mītnēm, 2 km no Balvu - Viļakas lielceļa bija izveidota Latvijas lielākā nacionālo partizānu nometne, kur 22 zemnīcās mitinājās 360 cilvēki. Starp tiem daļa leģionāru, kas, leģiona divīzijai atkāpjoties, ar visu bruņojumu bija palikuši tēva mājās. Lai iznīcinātu partizānus, 1945.gada 2.martā zemnīcām uzbruka divu čekas karaspēka bataljonu karavīri kopā ar iznīcinātājiem, kam bruņojumā bija arī četri mīnmetēji. Kaujas notika visu dienu, partizāni sīksti pretojās, un uzbrucēji cieta lielus zaudējumus, tā ka ieņemt nometni un iznīcināt partizānus nespēja. Kaujā bija krituši vai pēc smaga ievainojuma nomiruši arī 28 Stompaku purva iemītnieki. Nākamajā naktī partizāni ar kauju pārrāva nometnes aplenkumu un aizgāja neuzvarēti" - tā par Stompaku kauja raksta Balvu nodaļas nacionālās pretošanās kustības dalībnieku lietu komisijas priekšsēdētājs Zigfrīds Berķis.

Nacionālo un padomju partizānu cīņu un piemiņas vietas Grīvas meža masīvā

Atrodas Grīvas meža masīvā.

Apskatāmi seši objekti, kas saistīti ar nacionālo un padomju partizānu cīņu vietām.

Grīvas mežu masīvā atrodas ne tikai “Purvsaliņu” nacionālo partizānu mītnes, Baltais krusts nacionālo partizānu bunkurā un krusts pretestības kustības komandierim Andrejam Roskošam, bet arī padomju partizānu brigādes komandiera Artūra Baloža kaps, piemineklis tā dēvētajā Meiteņu kalniņā, kurā 1944. gadā gāja bojā padomju partizānu brigādes jauno partizānu grupa, kā arī monuments padomju partizāniem ar piecstaru zvaigzni un iegravētiem vārdiem “Kaut skujām sevi sedzām”.

Objektus iespējams arī apskatīt dodoties izbraucienā ar divriteni velomaršrutā Nr. 785 - "Vēstures atskaņas Grīvas mežos" (maršruta garums 34 km, grants un meža ceļi). Karte lejupielādei.

Piemiņas vieta nacionālo partizānu grupas komandierim Andrejam Roskošam (GPS 56.87399, 27.43524)

1997. gada rudenī Lielgrīvas mežā atklāts Baltais krusts nacionālo partizānu grupas komandierim Andrejam Roskošam.

Piemineklis Artūram Balodim (GPS 56.872926, 27.478121)

Artūrs Balodis bija padomju partizāns, īpašo uzdevumu komandieris A apakšvienībai, kura mitinājās Grīvas mežu masīvā. Krita apjomīgajā “ķemmēšanā“, ko veica nacistiskās Vācijas okupanti. Kaujasbiedri vietā, kur viņš gāja bojā, bērzā iegrieza burtus AB, lai to neaizmirstu. Pēc kara novadpētnieki iezīmēto bērzu atrada un tai vietā uzstādīja piemiņas plāksni.

Visiem Grīvas mežos kritušajiem (GPS 56.863280, 27.47975)

Šo piemiņas akmeni Grīvas mežu masīvā ir uzstādījuši VAS “Latvijas valsts meži” par godu partizāniem, kuri cīnījās par savu dzimteni. Blakus piemiņas akmenim ir karte-shēma ar partizānu mītņu – apskates objektu norādēm. Ir ierīkota arī atpūtas vieta. Netālu atrodas nacionālo partizānu apmetnes vieta, 1945.-1947.gads.

Nacionālo partizānu apmetnes vieta (GPS 56.863456, 27.481148)

Šai vietā atradās nacionālo partizānu, kuri cīnījās pret padomju okupāciju, apmetnes. Ir saglabājušās atsevišķu bunkuru vietas, pēc kuru vizuālā izskata var spriest, cik lielas un kādas formas bijušas zemnīcas. Nacionālie partizāni, pretojoties padomju varai, Grīvas mežos darbojās vairākus gadus pēc otrā pasaules kara beigām.

Grīvas mežu memoriālais ansamblis, zemnīca (GPS 56.860665, 27.490439)

Uzcelts par piemiņu padomju partizāniem, kuri mitinājās Grīvas mežos. Partizāni spridzināja vietējo dzelceļu tīklu un vilcienu sastāvus, lai traucētu nacistiskā Vācijas armijas munīcijas, pārtikas u.c. piegādei. Vietās, kur kara laikā bija izraktas zemnīcas, ir novietoti piemiņas akmeņi. Atjaunotajā zemnīcā var izjust kara laiku atmosfēru.

Meiteņu kalniņš (GPS 56.858187, 27.521526)

1944. gada jūnijā nacistiskās Vācijas okupanti veica plašu Grīvas mežu “ķemmēšanu“ ar nolūku iznīcināt partizānus. Karavīri uz Numernes kalniņa aplenca saimniecisko rotu, kurā pārsvarā bija jaunas meitenes, un visas tika nošautas. Kopš šiem traģiskajiem notikumiem Numernes kalniņu vietējie iedzīvotāji pārdēvēja par Meiteņu kalniņu. Šajā vietā ir uzstādīts piemiņas akmens.

Nacionālo partizānu zemnīca un piemiņas vieta Sērmūkšos

Atrodas 200 m attālumā no Vidzemes centra Sērmūkšos.

Pēc vēsturiskām liecībām izveidots Nacionālo partizānu zemnīca.

Ekstrēma nakšņošana, sajūtot vēstures elpu. Apgaismojumu nodrošinās petrolejas lampas, gulēšana būs uz dēļa lāvām, un arī apkures ierīce būs līdzīga tiem laikiem. Pieteikšanās zvanot Amatas tūrisma informācijas centram T. 25669935.

Sērmūkši ir viena no vairāk nekā simts saglabātajām partizānu cīņu vietām, kuru bija vairāk nekā sešsimt.

Sērmūkšu nacionālo partizānu grupai liktenīgais brīdis pienāca 1946.gada 29.novembrī, kad krita četri grupas cīnītāji – Jānis Zīrāks, Reinholds Pētersons, Jānis Pīlands, Anna Zariņa. Alfrēds Suipe izdzīvoja, pārcieta izsūtījumu, atgriezās Latvijā, piedzīvoja brīvvalsts atjaunošanu. Viņš bija iniciators un citu jundītājs, ka Sērmūkšos jāiekārto kritušo biedru piemiņas vieta.

Sarkanās armijas bunkurs un kaponieri Aizvīķu parkā

Aizvīķu muižas parks atrodas Gramzdas pagasta Aizvīķos, vien dažu kilometru attālumā no Lietuvas robežas.

Aizvīķu parkā joprojām ir labi saskatāmas 2.pasaules kara laika bunkuru, ierakumu vietas. Parkā ir atjaunots Sarkanās armijas bunkurs.

Viens no ieroču veidiem 2.pasaules kara laikā bija raķešu palaišanas sistēma "Katjuša". Vairākas šādas Raķešu palaišanas sistēmas atradās Aizvīķu parkā, arī pašlaik šīs vietas (kaponieri) dabā ir labi pamanāmas.

Lai pilnīgāk iepazītu Aizvīķu muižas parka kultūrvēsturisko mantojumu, iesakām izmantot gida pakalpojumus.

2. pasaules kara liecības Aizvīķu parkā

Aizvīķu muižas parks atrodas Gramzdas pagasta Aizvīķos, vien dažu kilometru attālumā no Lietuvas robežas.

Aizvīķu parkā joprojām ir labi saskatāmas 2.pasaules kara laika bunkuru, ierakumu vietas. Viens no ieroču veidiem bija raķešu palaišanas sistēma "Katjuša". Vairākas šādas Raķešu palaišanas sistēmas atradās Aizvīķu parkā, arī vēl pēc 2.Pasaules kara beigām, un šīs vietas (kaponieri) dabā ir labi pamanāmas.

Šis ir savdabīgais, noslēpumiem un leģendām apvītais meža parks izveidots 19. gadsimta beigās kā Aizvīķu muižas parks, kad muižas barons fon Korfs tuvumā esošo pauguraino zemi apsēja ar priežu un egļu mežu. Vēlāk 40 ha lielajā platībā tika ierīkoti pastaigu celiņi, sastādīti arī citu sugu koki un ierīkots fazānu dārzs.

Bez gleznainajām meža ainavām te apskatāmi arī kokā darināti pasaku un teiksmu tēli, kā arī akmens skulptūras, kas ceļotājiem vēsta notikumus no Aizvīķu vēstures un atzīmē parkā esošās kultūrvēsturiskās vietas. Parkā izveidota arī Zaļā klase.

Lai pilnīgāk iepazītu Aizvīķu muižas parka kultūrvēsturisko mantojumu, iesakām izmantot gida pakalpojumus.

Saistītie stāsti

Par latviešu strēlniekiem Olaines apkārtnē

Atmiņās atspoguļota latviešu strēlnieku ikdienas dzīve Olaines apkārtnē. Aprakstīti ne tikai sadzīves apstākļi, bet arī ierastais uzdevums- pretinieka pozīciju izlūkošana.

Aizsardzības pozīciju veidošana.

Apraksts aplūko kaujas lauka nocietināšanas problemātiku kopumā. Tas veidots balstoties uz 1. pasaules kara pieredzi un situāciju, kad nepieciešams organizēt plašus darbus nocietinājumu izveidē.

Padomju armijas neīstenotie plāni Kurzemes piekrastē Melnsilā un Ģipkā

Otrā pasaules kara beigās Melnsilā bija izvietota vācu Jūras spēku 532. artilērijas diviziona 6. baterijas, taču Sarkanajai armijai šajā apkārtnē bija savi plāni, kuri tā arī netika realizēti līdz vācu armijas kapitulācijai 1945.gada maijā