Abschiebungen litauischer Einwohner

II Zweiter Weltkrieg, IV Die sowjetische Besatzung und der Kalte Krieg

Die Deportationen der litauischen Bevölkerung (1940–1953) zählen zu den tragischsten Kapiteln der litauischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das sowjetische Regime verfolgte damals eine systematische Politik der Vernichtung der litauischen Nation. Diese von Josef Stalin geplanten Deportationen waren Teil einer umfassenderen sowjetischen Repressionspolitik, die alle nach dem Molotow-Ribbentrop-Pakt besetzten Gebiete betraf: die baltischen Staaten, die Westukraine, Moldau, Weißrussland und Teile Polens.

Die Geschichte der Deportationen begann im Oktober 1939, als etwa 25.000 Menschen, hauptsächlich Polen und Juden, aus der sowjetisch besetzten Region Vilnius deportiert wurden. 1940, nach der Gründung des NKWD und anderer Sicherheitsinstitutionen in Litauen, begannen systematische Deportationen der Bevölkerung. Die sowjetischen Behörden erstellten Listen sogenannter „antisowjetischer Elemente“, die 63 Personengruppen umfassten: ehemalige Beamte, Offiziere, Lehrer, Bauern und andere Intellektuelle.

Die erste Massendeportation begann in der Nacht vom 14. Juni 1941. Die Menschen wurden aus dem Schlaf gerissen und hatten nur wenige Stunden Zeit, sich auf die Reise vorzubereiten. Die Deportationen wurden von eigens aus Moskau entsandten NKWD-Offizieren mit Unterstützung von Rotarmisten und lokalen kommunistischen Aktivisten durchgeführt. Die Deportierten wurden häufig ausgeraubt und misshandelt, und die Männer wurden von ihren Familien getrennt und in Lager deportiert. Bei dieser Deportation wurden 17.600 Menschen deportiert, davon 71,6 % Litauer, 12,5 % Juden und 11 % Polen.

Die Bedingungen der Deportation waren unmenschlich. Die Menschen wurden drei bis vier Wochen lang in von Tieren gezogenen Wagen transportiert. Die Wagen waren mit hölzernen Pritschen ausgestattet, in der Mitte befand sich eine Öffnung für die Notdurft. Die Wagen waren überfüllt, es mangelte an Luft, Wasser und medizinischer Versorgung. Essen wurde nur einmal täglich ausgegeben. Die meisten reisten in Sommerkleidung, da sie weder Zeit noch Gelegenheit hatten, wärmere Kleidung mitzunehmen. Schwächere Deportierte – Alte, Kinder und Kranke – starben oft auf der Reise.

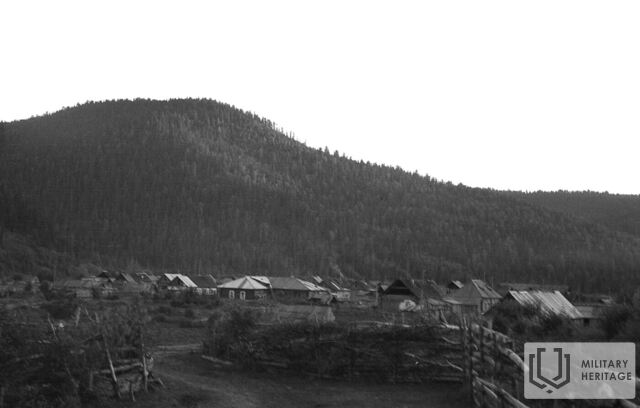

Die Verbannten wurden über verschiedene Teile Sibiriens verteilt: Komi, Altai und die Region Krasnojarsk, Irkutsk, Tomsk, Swerdlowsk sowie die Burjatisch-Mongolische Republik. Besonders hart waren die Bedingungen in Jakutien jenseits des Polarkreises, wo die Verbannten gezwungen waren, in der Laptewsee zu fischen. Viele von ihnen starben im ersten Winter an Hunger und Kälte.

Das Leben im Exil war voller Entbehrungen. Die ersten Verbannten mussten sich oft ihre Hütten oder Baracken selbst bauen. Sie lebten beengt, mehrere Familien in einem einzigen Raum, wo die Temperatur im Winter auf -50 °C sank. Die Verbannten arbeiteten in Holzfällergebieten, Bergwerken, auf Baustellen und in Kolchosen. Die Arbeitsvorgaben waren unerträglich, und wer sie nicht erfüllte, dessen ohnehin schon karge Lebensmittelrationen, die hauptsächlich aus Brot und Suppe bestanden, wurden weiter gekürzt. Waldprodukte wie Beeren, Pilze und Fischfang halfen ihnen zu überleben.

Kinder von Exilanten konnten aufgrund von Sprachbarrieren und Diskriminierung oft keine Schule besuchen, doch die Litauer versuchten, ihnen ihre Muttersprache, Geschichte und nationale Identität zu vermitteln. Trotz der Schwierigkeiten organisierten die Exilanten geheime litauische Feste und Feierlichkeiten, sangen Hymnen und gründeten Chöre.

Nach dem Krieg wurden die Deportationen noch intensiver fortgesetzt. Am 22. und 23. Mai 1948 wurden im Rahmen der Operation „Wesna“ 40.002 Menschen deportiert, am 25. bis 28. März 1949 im Rahmen der Operation „Priboi“ 28.981 und am 2. und 3. Oktober 1951 weitere 16.150 im Rahmen der Operation „Osen“. Die Deportationen dienten dazu, den Widerstand gegen die Sowjetmacht zu brechen und die Kollektivierung zu beschleunigen.

Die Rückkehr nach Litauen begann nach Stalins Tod 1953, doch sie markierte eine neue Phase der Bedrängnis. Die Rückkehrer durften sich nicht in ihren Häusern niederlassen, die oft bereits von sowjetischen Funktionären bewohnt waren. Es war ihnen verboten, sich in größeren Städten anzumelden, und die Arbeitssuche gestaltete sich schwierig, insbesondere in ihrem Fachgebiet. Die Kinder der Exilanten wurden in Schulen und beim Hochschulzugang diskriminiert. Der KGB überwachte die Rückkehrer; sie galten als „unzuverlässige Elemente“.

Insgesamt wurden zwischen 1940 und 1953 über 132.000 Menschen aus Litauen deportiert, 70 % davon Frauen und Kinder. Rund 28.000 Menschen starben im Exil. Laut Lawrenti Beria, einem Volkskommissar für Innere Angelegenheiten des NKWD der UdSSR und einem der Hauptorganisatoren der Massenrepressionen in den 1930er und 1940er Jahren, belief sich die Gesamtzahl der verfolgten Litauer auf 220.000 – jeder zehnte Einwohner Litauens. Bis 1970 waren nur etwa 60.000 Deportierte nach Litauen zurückgekehrt, und etwa 50.000 konnten nicht oder erst sehr spät zurückkehren.

1988 wurden die Deportierten offiziell rehabilitiert, und 1990, nach Wiedererlangung der Unabhängigkeit Litauens, erhielten sie soziale Garantien und das Recht auf Entschädigung. Der 14. Juni wurde zum Tag der Trauer und der Hoffnung. Russland, als Nachfolgestaat der UdSSR, hat sich jedoch nie offiziell für die Deportationen und deren Folgen für das litauische Volk entschuldigt.

Die Erfahrungen und Leiden der Verbannten sind zu einem wichtigen Bestandteil des historischen Gedächtnisses der litauischen Nation geworden und werden durch Memoiren, Tagebücher, Briefe und Zeugnisse von Generation zu Generation weitergegeben. Die Deportationen zerstörten nicht nur einen Großteil der Bevölkerung physisch, sondern beschädigten auch die traditionelle Sozialstruktur, die familiären Bindungen und das kulturelle Erbe. Es handelte sich um eine systematische Politik des Völkermords, deren Folgen bis heute spürbar sind.

Weitere Informationsquellen

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

Bahnhof Plungė

Der Bahnhof in Plungė wurde im Rahmen der Bahnstrecke Telšiai–Kretinga errichtet, die von der dänischen Firma Höjgaard & Schult gebaut wurde. Der Bau begann 1930, und die Hauptarbeiten fielen mit dem großen Brand von Plungė im Jahr 1931 zusammen, der die Bauarbeiten jedoch nicht unterbrach. Der Bahnhof wurde am 29. Oktober 1932 eröffnet.

Der Bahnhof Plungė wurde nach einem typischen Entwurf errichtet; ein ähnlicher Bahnhof befindet sich in Telšiai. Architektonisch sticht zwischen den eingeschossigen Seitenflügeln ein zweigeschossiger Mittelteil mit einem innenliegenden Vestibül hervor. Ein herausragendes ästhetisches Element ist die durchbrochene Dachbrüstung, die derzeit restauriert wird.

In der Zwischenkriegszeit erfreute sich das Orchester der Garnison Plungė großer Beliebtheit in der Stadt. Es begleitete die abreisenden Reservisten musikalisch auf ihrem Heimweg vom neuen Bahnhof. Es ist überliefert, dass am 18. September 1938 Soldaten, die von Feldübungen zurückkehrten, am Bahnhof Plungė von Schülern, Lehrern und anderen Stadtbewohnern feierlich empfangen wurden.

Während des Kalten Krieges erlangte der Bahnhof Plungė auch für die Rüstungsindustrie Bedeutung. Zwischen 1960 und 1978 befanden sich in den Wäldern von Šateikiai und Plokštinė die oberirdischen (Šateikiai) und unterirdischen (Plokštinė) Raketenstartanlagen für thermonukleare Raketen. Sowohl während der Bauphase als auch später im Betrieb wurden Baumaterialien, Waffen und alle anderen Güter per Bahn zu den Bahnhöfen Plungė und Šateikiai transportiert.

Während der Massendeportationen der Bevölkerung in Lager durch die sowjetischen Besatzungsbehörden in den Jahren 1941–1952 wurden auch zahlreiche Menschen vom Bahnhof Plungė deportiert, wie eine Gedenktafel an der Wand des Bahnhofsgebäudes belegt. Die Tafel wurde am 14. Juni 1991 dank des Engagements der Mitglieder der Plungė-Gruppe der Litauischen Reorganisationsbewegung und der Plungė-Kompanie des Litauischen Schützenverbandes enthüllt.

Bahnhof Mazeikiai

Der Bahnhof lag im Zentrum von Mažeikiai und wurde somit zum Dreh- und Angelpunkt der Stadtentwicklung. Er nahm am 4. September 1871 seinen Betrieb auf, direkt neben der neu gebauten Bahnstrecke Liepaja–Romnai. Die 1876 errichtete Passagierhalle war das erste Backsteingebäude, um das sich die Stadt allmählich entwickelte. Wenige Jahre später wurde Mažeikiai (damals Muravjov genannt) mit Riga verbunden.

Bis 1918 war der Bahnhof, wie die Stadt Mažeikiai, nach dem Generalgouverneur von Vilnius, Muravjov, genannt „Korik“, benannt, der für die Niederschlagung des Aufstands von 1863/64 bekannt war. Zahlreiche historische Persönlichkeiten besuchten den Bahnhof: Während des Ersten Weltkriegs speiste Kaiser Wilhelm II. des Deutschen Kaiserreichs im Bahnhofsrestaurant, wo der Kommandeur der Bermontin-Kompanie, Oberst Bermontas-Avalovas, zum General befördert wurde. 1927 besuchte der Präsident der Ersten Republik Litauen, Antanas Smetona, den Bahnhof. In der Nähe des Bahnhofs kam es zu Gefechten zwischen den Verteidigern der litauischen Freiheit und der Mažeikiai-Kompanie sowie den Roten Lettischen Schützen, die auf Seiten der Roten Armee kämpften.

Im Jahr 1941 und nach dem Krieg wurden Bewohner der Region Mažeikiai vom Bahnhof deportiert. Unter ihnen war die vierjährige Bronė Liaudinaitė-Tautvydienė (Vorsitzende des Mažeikiai-Zweigs des Litauischen Verbandes der politischen Gefangenen und Deportierten) mit ihrer Familie und vielen anderen Familien.

Auch heute noch erfüllt der Bahnhof seinen ursprünglichen Zweck. Eine Gedenktafel an seiner Mauer erinnert an die Deportationen nach Russland im Jahr 1941 und in der Nachkriegszeit. Jedes Jahr am 14. Juni wird dort der Tag der Trauer und Hoffnung begangen.

Deportationszugwaggon

In der Nähe des Bahnhofs Radviliškis steht ein rekonstruierter Waggon des Deportationszuges, der an einen tragischen Abschnitt der Geschichte in den Jahren 1941–1952 erinnert. Die sowjetischen Besatzungsbehörden deportierten die Einwohner der Republik Litauen in großem Umfang in entlegene Gebiete der Sowjetunion. Allein aus der Stadt Radviliškis wurden mehr als 3.000 Einwohner deportiert. 1941–1952 wurden insgesamt etwa 135.500 Menschen aus Litauen deportiert. Am 14. Juni 1941 – dem ersten Tag der Massendeportationen in Litauen – begann man, Bewohner der Stadt Radviliškis und ihrer Umgebung in die Waggons der Deportationszüge zu „stecken“. Im Jahr 2012 wurde der Wagen der Bezirksgemeinde Radviliškis vom Bataillon „Vytautas der Große Jäger“ der Sondereinsatzkräfte der litauischen Streitkräfte durch Vermittlung des Forschungszentrums für Völkermord und Widerstand übergeben. Aus Kaunas wurde ein authentischer Deportationswagen gebracht, der von den Eisenbahnarbeitern sorgfältig restauriert wurde und heute eine kleine Ausstellung beherbergt.

Komposition „Der Weg des Schmerzes und des Leidens“

1989 wurde die Komposition „Drei Kreuze – Der Weg des Schmerzes und des Leidens“ neben dem hölzernen Glockenturm der Mariä-Geburt-Kirche in Radviliškis enthüllt. Sie ist den litauischen Märtyrern, Verbannten und politischen Gefangenen gewidmet, die in der Weite Sibiriens starben. Die Künstler sind V. Vaicekauskas, A. Dovydaitis und E. Gaubas. Am 14. Juni 1995, dem Tag der Trauer und Hoffnung, wurde der Weg des Schmerzes und des Leidens neben den Drei Kreuzen – Eisenbahnschienen, die die Züge symbolisieren, die Menschen aus Radviliškis ins Exil brachten – geweiht. Die aus Feldsteinen errichtete Gedenkmauer ist ein Mahnmal für all jene, die aus der Ferne Sibiriens nicht zurückkehrten. Die Gleise sind zerbrochen, wie die Schicksale der Verbannten. Im Jahr 2001 wurde am 14. Juni 2018, zum Gedenken an den Tag der Trauer und Hoffnung und den 60. Jahrestag des Exils, eine Eiche der Hoffnung in der Nähe dieses symbolischen Denkmals gepflanzt.

Evangelisch-Lutherische Kirche von Žeimelis

Im Zentrum der Stadt Žeimelis steht die Evangelisch-Lutherische Kirche von Žeimelis. Sie wurde 1793 an der Stelle der alten Kirche aus dem Jahr 1540 erbaut. Von 1753 bis 1759 war der lettische Schriftsteller und Volkskundler Gothardas Frydrichas Stenderis Pfarrer in Žeimelis und schuf die erste Grammatik der lettischen Sprache.

Von 1929 bis 1949 wurde die Kirche von Pfarrer Erik Leijer betreut, der durch seinen Kampf für den Erhalt der Kirchen während der nationalsozialistischen und sowjetischen Besatzung bekannt wurde. E. Leijer verließ Litauen 1941 nicht, als fast alle evangelisch-lutherischen Pfarrer nach Deutschland geflohen waren (nur 8 von 55 Gemeinden waren noch aktiv), und er kümmerte sich um evangelisch-lutherische Gemeinden im ganzen Land.

Während der sowjetischen Besatzung setzte er sich aktiv gegen die Schließung von Kirchen ein, restaurierte Pfarreien, ernannte Geistliche und protestierte gegen die Enteignung von Kirchen und die Verhaftung des Priesters Jurgis Gavėnys. Er versteckte Meilutė Marija Raštikytė-Alksnienė, die Tochter von General Stasys Raštikys, Oberbefehlshaber der litauischen Armee, und eine Verwandte von Präsident Antanas Smetona, vor dem Exil in seinem Haus. E. Leijeris besorgte ihr neue Dokumente und kümmerte sich persönlich um ihre Ausbildung, sodass sie keine Schule besuchen konnte.

Ende 1949 wurde er von sowjetischen Stellen verhaftet, wegen „antisowjetischer Aktivitäten“ verurteilt und in die Region Krasnojarsk verbannt. Er starb 1951 im Konzentrationslager Michailowka; der Ort seines Grabes ist unbekannt. 1989 wurde er rehabilitiert.

In Erinnerung an E. Leijers wurde auf dem Friedhof der Stadt Žeimelis ein Denkmal errichtet, eine Straße wurde nach ihm benannt und eine Gedenktafel wurde in der Kirche aufgehängt.

Bahnhof Siauliai

Der Bahnhof befindet sich in Šiauliai.

Am 4. September 1871 wurde an der Bahnstrecke Liepaja–Romnai ein Bahnhof dritter Klasse eröffnet. Šiauliai entwickelte sich zu einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt. Während beider Weltkriege wurde das Hauptgebäude des Bahnhofs – die Passagierhalle – mehrfach beschädigt und wiederaufgebaut: 1923 erfolgte eine Generalüberholung, und 1930/31 wurde die Halle erweitert und neu errichtet. 1935 wurde der Bahnhof Šiauliai zum Bahnhof erster Klasse erhoben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er erneut umgebaut. In der Sowjetzeit wurde dort am 4. September 1971 ein Eisenbahnmuseum eröffnet. Der Bahnhof wurde Zeuge der Repressionen der UdSSR gegen die litauische Bevölkerung: Bei den Deportationen vom 14. bis 18. Juni 1941 wurden 351 Familien und Einzelpersonen aus Šiauliai deportiert, und die Deportationen dauerten von 1945 bis 1953 an.

Der Bahnhof ist auch heute noch in Betrieb, und 1996 wurde an der Wand des Gebäudes eine Gedenktafel für die Deportierten enthüllt (aktualisiert nach 2010).

Zugehörige Geschichten

Die Reise der Lehrerin Rimtautė nach Sibirien

Nur zwei Monate nach ihrer Hochzeit wurde die Lehrerin Rimtautė Jakaitienė zusammen mit ihrem Mann und dessen Eltern nach Sibirien verbannt. Ohne Gerichtsverfahren, ohne Anklage – einfach nur, weil sie verwandt waren.

Die Reise eines neunjährigen Kindes ins Exil

Die Schriftstellerin Regina Guntulytė-Rutkauskienė, die im Alter von neun Jahren ins Exil ging, erinnert sich an die Deportation vom 14. Juni 1941, als sie und ihre Familie nach Sibirien verschleppt wurden. Ihre Geschichte offenbart nicht nur den physischen, sondern auch den seelischen Schmerz des Exils, der sie selbst nach ihrer Rückkehr nach Litauen noch begleitete.

Frauenarbeit im sowjetischen Exil

Die litauischen Exilanten, die in der Zwischenkriegszeit in Litauen an traditionelle Frauenrollen gewöhnt waren, sahen sich im Exil mit harter körperlicher Arbeit und einer neuen Realität konfrontiert, in der es keine Unterscheidung mehr zwischen „männlicher“ und „weiblicher“ Arbeit gab.