Немецкая/нацистская оккупация

II Вторая мировая война

Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, когда территория Латвии была оккупирована немецкими войсками. 22 июня 1941 года войска нацистской Германии напали на СССР без объявления войны.

Немецкие оккупационные власти начали денежную реформу и приказали физически уничтожить некоторые группы населения. Была создана немецкая гражданская администрация, которая 1 сентября 1941 года взяла под свой контроль всю территорию Латвии.

Были созданы два рейхскомиссариата - рейхскомиссариат "Украина" и рейхскомиссариат "Остланд". Штаб-квартира последнего находилась в Риге, в его подчинении было четыре генеральных комиссариата - по одному для Эстонии, Латвии, Литвы и Белоруссии. Главой Генерального комиссариата Латвии был Отто-Генрих Дрехслер.

Из-за нехватки чиновников немецкая военная администрация (Militärverwaltung) разрешила создание местных органов власти, основной задачей которых было снабжение немецких воюющих частей и наведение порядка.

Связанная хронология

Связанные объекты

Мемориал павшим воинам Латышского легиона и национальным партизанам

Расположен на Новом Лубанском кладбище Индранского прихода.

Мемориал павшим воинам Латышского легиона и национальным партизанам открыт для осмотра.

Мемориал был открыт 25 июля 1992 года. Автором памятного камня стал Андрис Бриезис.

С началом Пробуждения, в октябре 1990 года, Карлис Доропольскис, член правозащитной группы «Хельсинки-86», получил разрешение властей начать перезахоронение латышских легионеров, павших и похороненных в разных местах Лубаны летом 1944 года, а также партизан, павших в более поздних боях с советскими оккупационными войсками и органами госбезопасности, в братских могилах, устроенных на новом кладбище в Лубане. Всего в братских могилах было захоронено 26 павших легионеров и партизан.

Кладбище немецких солдат в Салдусе

Салдусское кладбище немецких солдат расположено на шоссе Салдус–Эзерес. На кладбище площадью 8 гектаров покоятся останки около 25 000 немецких солдат, а также нескольких латышских легионеров. Перезахоронения проводятся с 1997 года.

С 1 мая по 1 октября в мемориальной комнате можно осмотреть экспозицию, посвящённую Курляндским сражениям. В этот период мемориальная комната открыта по будням с 9:00 до 17:00, а по субботам и воскресеньям на кладбище также работает экскурсовод. Также доступны регистры воинов, похороненных на Салдусском немецком солдатском кладбище, и воинов, павших по всей Латвии.

Военный аэродром Вайнёде

На аэродроме Вайнёде сохранились 16 ангаров для самолетов советской эпохи и участок длиной 1800 м от взлетно-посадочной полосы, длина которой была 2500 м. Осмотр аэродрома возможен только по предварительной записи. Аэродром Вайнёде был основан во времена независимой Латвии как одна из колыбелей латвийской авиации, а позже стал одним из крупнейших военных аэродромов в странах Балтии. В 1916 году здесь были построены два ангара для дирижаблей немецкой армии. Их задачей было вести разведку и бомбить позиции русской армии. Позже Рига приобрела ангары для дирижаблей и использовала их крыши для постройки павильонов Рижского центрального рынка. В мае 1940 года в Вайнёде была переброшена 31-я стрелковая дивизия Красной Армии, и началось строительство стандартной взлетно-посадочной полосы из бетонных плит.

В конце лета 1944 года частично достроенный аэродром использовался различными немецкими авиационными частями, а в конце Второй мировой войны аэродром использовался авиационными частями Красной Армии, сражавшимися с немецкой группой армий «Курземе». После Второй мировой войны советские военно-воздушные силы дислоцировались в Вайнёде до 1992 года.

Мемориальный ансамбль Воинского братского кладбища в Приекуле

Мемориальный ансамбль Воинского братского кладбища в Приекуле, установленный на обочине дороги Лиепая - Приекуле - Шкода, является крупнейшим захоронением советских воинов Второй мировой войны в Балтии, где захоронено более 23 000 советских солдат. Приекульская операция была одним из самых ожесточенных сражений Курземской крепости с октября 1944 года по 21 февраля 1945 года. Битва за Приекуле в феврале 1945 года продолжалась семь дней и ночей без перерыва и закончилась крупными потерями с обеих сторон. Последний памятник выдающегося латышского скульптора К. Зале (1888–1942), который должен был быть установлен в память о борьбе за свободу в Алое, украшал Воинское братское кладбище в Приекуле до тех пор, пока его не превратили в мемориал. В период с 1974 по 1984 годы братское кладбище в Приекуле площадью 8 га было преобразовано в мемориальный ансамбль павшим во Второй мировой войне.

Его авторы - скульптор П. Залькалне, архитекторы А. Золднерс, Э.Салгус и дендролог А. Ласис. В центре мемориала находится изображение Родины-матери высотой 12 м, а имена павших выгравированы на гранитных плитах. До восстановления независимости Латвии каждый год 9 мая здесь очень широко отмечался День Победы.

Мемориальное место Злекасской трагедии

В декабре 1944 года в окрестностях Злеки немецко-фашистская армия провела широкомасштабную операцию против мирного населения. 9 декабря 1944 года в журнале боевых действий группы армий "Норд" в 17.30 была сделана запись о том, что в ходе операции на стороне противника был убит 161 человек, принадлежащий к "бригаде Рубенса и частям "Красной стрелы". В советское время эта цифра, видимо, была принята за общее число жертв Злекинской трагедии, имея в виду погибших мирных жителей.

Ход акции частично задокументирован в отчете начальника отдела контрразведки немецкой 16-й армии от 31 декабря 1944 года. В нем объясняется, что с 5 по 9 декабря под руководством высшего руководителя СС и полиции в Остланде, обергруппенфюрера СС и генерала полиции Фридриха Йекельна, в Айхенсампфе ("Дубовое болото") была проведена широкомасштабная операция против "Красных стрел" и остатков группы генерала Курела в Абаве.

Маяк и пост береговой погранохраны Мерсрагс (Mērsrags)

Маяк Мерсрагс находится в селе Мерсрагс, примерно в 1 км к северу от центра Мерсрагса. Маяк начал работать в 1875 году. Высота маяка 21,3 м. Маяк представляет собой отдельно стоящую, цилиндрическую, клепанную железную конструкцию, башню высотой 18,5 метров, нижняя часть которой усилена железобетонными опорами. Наверху башни устроен обходной балкон на железных опорах. Башня маяка производится на фабрике «Sotera, Lemonier & Co» в Париже, поэтому этот маяк в народе называют «французиком». В конце 1944 года возле маяка располагалась батарея 1003-й артиллерийской дивизии немецкой армии с прожекторами диаметром 60 см. В мае 1945 года руководство нацистской Германии планировало перебросить в этот район 15-ю латышскую гренадерскую дивизию СС, но эти планы не осуществились, поскольку латвийские солдаты капитулировали перед западными союзниками. Возле маяка Мерсрагс сохранились развалины здания, где во времена СССР для нужд советских пограничников находился большой выдвижной прожектор для освещения моря. Рядом с маяком находится вышка для наблюдения за птицами. Осмотр по предварительной записи. Необходимо связаться с Туристическим информационным центром Мерсрагс.

Место, где были расстреляны офицеры штаба генерала Курелиса

В конце июля 1944 года, когда Красная Армия вторглась на территорию Латвии, немецкие оккупационные власти разрешили Янису Вейде, начальнику полиции Рижского района и командиру 5-го Рижского гвардейского полка восстановленной Латвийской гвардейской организации, создать "Группу генерала Курелиса Рижского гвардейского полка". Ее руководителем стал глава Военной комиссии Центрального совета Латвии, генерал Латвийской армии Янис Курелис.

Курелис действовал в Видземе до сентября 1944 года, после чего перебрался в Курземе, где разместился в домах Стиклиса в Пузесской волости, Илзики в Усманской волости, Илини в Кибулинской волости, а также в Эдоле и других местах в Северной Курземе. К концу октября 1944 года "Курели" насчитывали около 3 000 вооруженных людей, среди которых было много бывших солдат латышского добровольческого легиона СС, вступивших в отряд для осуществления своей мечты - борьбы за независимость Латвии.

В начале ноября 1944 года Верховная полиция немецких оккупационных властей и руководитель СС в Остланде обергруппенфюрер СС Фридрих Йекельн начали ограничивать деятельность группы и 14 ноября арестовали штаб Курелии и более 700 солдат в Стикляе, волость Пусе. Батальон под командованием лейтенанта Роберта Рубенса, насчитывавший около 500 человек в районе Усьмы, оказал сопротивление и продолжал боевые действия до декабря 1944 года.

В ночь с 19 на 20 ноября 1944 года немцы сражались против немцев. 19-19 ноября 1944 года в Лиепайской тюрьме Караостас состоялся военный трибунал немецких оккупационных властей, который приговорил к смерти восемь штабных офицеров группы генерала Курелиса - полковника Петериса Лиепиньша, капитана Кристапса Упелниекса, капитана Юлиса Муцениекса, лейтенанта Яниса Грегораса, лейтенанта Теодорма Прикулиса, лейтенанта Яниса Расаса, лейтенанта Филипсона и адъютанта Карлиса Валтерса. Три штабных офицера, подполковник Эдуард Граудиньш, лейтенант Артурс Анкравс и сержант Вили Павуланс, были помилованы по различным причинам. Днем 20 ноября осужденные были расстреляны в дюнах возле тюрьмы Кароста, где сегодня можно увидеть белый крест.

В 1994 году в дюнах лиепайской Каросты был установлен мемориал в память о расстрелянных офицерах. В 2012 году, после того как его смыло в море, мемориал был восстановлен на прежнем месте.

*** Переведено с www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия) ***

*** Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия) ***

Мемориал жертвам Холокоста в Лиепае

Самый большой памятник жертвам Холокоста в Латвии находится в Лиепае, в дюнах Шкеде. Мемориал посвящен памяти более 3000 лиепайских евреев, убитых во время Второй мировой войны. Он имеет форму национального символа Израиля, Меноры, то есть семирожкового светильника. Контуры мемориала, которые хорошо видно с высоты птичьего полета, сложены из битых валунов и гранитных блоков. «Светильники» Меноры сделаны из гранитных столбов с выдолбленными на них стихами из Плача Иеремии на иврите, английском, латышском и русском языках.

Могилы литовских солдат в Залькалнском лесу

Мемориал находится рядом со смотровой башней пляжа Павилоста в дюнах. На мемориале есть указатели.

В конце Второй мировой войны три литовских полицейских батальона - 5-й, 13-й и 256-й - были размещены и в Латвии, и после караульной службы и борьбы с советскими партизанами и Красной Армией на Восточном фронте с осени 1944 года они были привлечены к охране побережья Балтийского моря в Курземе.

В октябре 1944 года все три батальона, состоявшие из 32 офицеров и около 900 инструкторов и солдат, были подчинены 583-му подразделению охраны тыла немецкой 18-й армии (Koruck 583). В задачу подразделения входила охрана Курземского побережья от Лиепаи до Вентспилса. Все три литовских батальона были размещены в окрестностях Павилосты. В декабре 1944 года 13-й батальон был передан немецкому 1-му армейскому корпусу в районе Лиепайского озера.

Одной из задач литовской береговой охраны, помимо готовности к борьбе с вражескими десантами и донесения о вражеских кораблях, было предотвращение отплытия латышских судов с беженцами на остров Готланд, расположенный в 160 километрах, но литовские береговые охранники не препятствовали отплытию судов с беженцами. Однако новости о том, что литовская береговая охрана помогает латышским беженцам, а сами литовцы готовятся к переправе через море в Швецию, дошли и до немцев.

10 января 1945 года солдаты 1-й роты 5-го литовского полицейского батальона были схвачены. Последовало более недели допросов и суда, на которых, в качестве предупреждения остальным, было принято решение казнить семерых литовских солдат и заключить 11 их товарищей в концентрационные лагеря в Германии. Казнь семи литовских солдат (сержанта Мацияуски, командира роты; Юозаса Сендрюаса, солдата; Владаса Салицкаса, солдата; Ионаса Башинскиса, Красаускаса и еще двух неизвестных) состоялась 21 января 1945 года в Залькалнских соснах в Павилосте.

В январе 1945 года 5-й батальон был расформирован, боеспособные солдаты были распределены по двум оставшимся батальонам, а остальные были сформированы в отдельную саперную роту. На момент капитуляции группы армий Курземе в мае 1945 года два батальона (13-й и 256-й) все еще находились в Курземе в качестве саперной роты с общим числом 900 солдат, которые были взяты в плен советскими войсками.

Поездка на прогулочном катере «Zezer» по озеру Циецерес

Во время поездки на прогулочном катере «Zezer» по озеру Циецерес вдоль Броцени вы можете послушать аудиогид и рассказ капитана об озере Циецерес и городе Броцени на его берегу, событиях Второй мировой войны у озера Циецерес, траншеях по обоим берегам озера и на острове Озолу, а также о Танковой дороге рядом с нынешней смотровой вышкой и затонувшем в озере танке. Аудиогид доступен на четырех языках - латышском, литовском, английском и русском. Прогулка длится 1 ч. 15 мин.

Памятный знак беженцам "Парус надежды" в Юркалне

Памятный знак "Парус надежды", посвященный беженцам Второй мировой войны, которые в 1944 и 1945 годах пересекли Балтийское море на лодках и добрались до острова Готланд в Швеции. Мемориал находится в Освалки на дюнах между морем и шоссе Вентспилс-Лиепая, рядом с остановкой общественного транспорта "Кайяс". Его создал скульптор Гиртс Бурвис, который воплотил его в виде паруса надежды, символизирующего память о латышских беженцах.

С осени 1944 года по весну 1945 года, опасаясь возобновления советской оккупации, но не желая эвакуироваться в разрушенную и находящуюся под угрозой Германию, некоторые жители Латвии пытались добраться по морю до ближайшей нейтральной страны - Швеции. Часть судов была организована Латвийским центральным советом при помощи западных союзников, в результате чего в Юркалнесской волости образовался один из крупнейших пунктов сосредоточения беженцев. Кроме лодок, организованных Латвийским центральным советом, через море переправлялись и другие лодки. По оценкам, около 5000 человек смогли пересечь море. Число погибших неизвестно, так как учет беженцев, покидающих Курземское побережье, не велся.

Плавание было опасным, поскольку беженцам угрожали немецкие патрули на побережье и в море, морские мины, советские самолеты и военные корабли, а также штормы, поскольку переправа часто осуществлялась на неприспособленных и перегруженных катерах и лодках без достаточного запаса топлива и продовольствия, морских карт и навигационных приборов. Отплытие из Латвии осуществлялось тайно. Местом назначения судов был остров Готланд, а путешествия чаще всего начинались на западном побережье Курляндии (от Юркалне до Готланда 90 морских миль или около 170 километров по полету ворона).

Немецкий армейский бункер времен Второй мировой войны

Он находился недалеко от дома в «Бранке», на пшеничном поле.

2 сентября 2021 года под руководством энтузиаста истории Саулкрастского края Андриса Грабчика, при содействии арендатора сельскохозяйственной земли Инес Карловой, состоялись земляные работы на месте немецкого армейского бункера Сигулдской линии обороны времен Второй мировой войны.

«Прошло 77 лет с момента постройки бункера, который пережил и нападение советской армии, и наезды сельскохозяйственной техники. Лишь 3 года назад он частично разрушился под воздействием тяжёлой техники. Чтобы пол не затапливался, была разработана дренажная система с резервуаром для воды у входа, который при необходимости осушался. Пол бункера сделан из круглых брёвен диаметром 10 см и покрыт соломой. Этот бункер не из самых больших, но вполне вмещает около 6 человек. Этот бункер не единственный в этом районе, но один из немногих, который хорошо сохранился», — так рассказывает о бункере Андрис Грабчикс.

После публикации информации в интернете от историка и владельца Саулкрастского музея велосипедов Яниса Серегинса поступили две отсканированные исторические фотографии с подписью «29.08.44, Саулкрасты, Видрижская волость» и комментарием: «Фотографии получены от жительницы Саулкрасты, ныне покойной. По её словам, в Саулкрасты обосновались беженцы из Псковской и Ленинградской областей, которых немцы выгнали из своих домов при отступлении. Их использовали для рытья окопов на линии обороны в районе Кишупе. На одной из фотографий изображены люди, работающие в лесу. Так добывали брёвна, которые сейчас можно увидеть в бункере возле Бранкшай. На второй фотографии видно, как их кормят на раздаче или на кухне, устроенной при доме. Думаю, это мельница Бранкшай».

Бункер сохранился со времен Второй мировой войны на линии обороны Сигулды.

Первое обследование места расположения бункера было проведено в апреле 2021 года, однако из-за высокого уровня грунтовых вод земляные работы провести не удалось.

Бункер располагался на сельскохозяйственных землях и после раскопок и исследований был засыпан, чтобы не мешать сельскохозяйственным работам.

Памятник советским активистам, погибшим в 1941 году

Расположен на территории руин замка Рауна, напротив сцены.

Вы можете посетить памятник советским активистам, погибшим в 1941 году, и руины замка Рауна.

Когда нацистские войска оккупировали территорию Латвии и вошли в Рауну, 8 июля 1941 года на развалинах Раунского замка были расстреляны 14 советских активистов.

Среди них были профсоюзный активист Робертс Огриньш и его сын, школьник Адольфс Огриньш, пионервожатый Янис Лакац, работники сельского хозяйства Карлис Палсис, Янис Зариньш и Антонс Новикс, член исполкома Раунаской волости Юлийс Гайлитис, фермер Янис Гейжинс, тракторист А.Алдерс, кузнец Янис Каштанис, члены вспомогательное ополчение Юлий Цериньш и Артурс Милнис и рабочий Эвалдс Плетенс. Официальные статьи описывают это событие как разборки со сторонниками советской власти, однако в воспоминаниях местных жителей это событие чаще трактуется как личные разборки между одним жителем Рауны и другими жителями Рауны.

После расстрелов жертвы были похоронены прямо у подножия руин замка, но позднее перезахоронены на кладбище. После окончания Второй мировой войны на месте расстрела был установлен временный памятник, который впоследствии был заменён. Нынешний памятник на руинах замка был воздвигнут в 1982 году.

Лагерь фильтрации пленных красноармейцев в Гризе и церковь Гриза

Гриезе расположен на латвийско-литовской границе, где река Вадаксте впадает в реку Вента. Гриезская церковь была построена в 1580 году, но приход существовал еще до 1567 года. Церковь несколько раз перестраивалась - в 1769 году, в 1845 году, а в 1773 году был установлен первый орган. Как алтарная часть, так и два колокола были утрачены по разным причинам.

В церковном саду находится кладбище, где похоронены люди, принадлежащие к церкви, и дворяне. Среди них - органист из Гризе Фридрих Барис и его жена Шарлотта, которым установлен памятник перед церковной ризницей. С южной стороны церкви похоронены 32 шведских солдата, погибших в Северной войне. На кладбище также находятся могилы 110 немецких солдат, погибших в Первой мировой войне, которым в 1930 году был установлен памятник.

Во время Второй мировой войны церковь пострадала, когда в конце октября 1944 года линия фронта протянулась вдоль реки Вента, а в окрестностях церкви Гризе расположилась немецкая 225-я пехотная дивизия. Когда 19 ноября 1944 года советская 4-я ударная армия начала наступление через реку Вента, несколько артиллерийских снарядов попали в южную стену церкви, а церковная башня была сильно повреждена.

После капитуляции группы армий "Курземе" на долю Ленинградского фронта Красной Армии пришлось 284 171 человек, взятых в плен. 7493 красноармейца были освобождены из немецкого плена. 48 немецких генералов сдались в плен. Согласно документам, представленным при капитуляции группы армий "Курземе", количество солдат составляло около 185 000 человек. Остальные из почти 100 000 человек, подвергшихся фильтрации, были курземскими гражданскими лицами и советскими беженцами, поскольку 10 мая 1945 года советский Ленинградский фронт приказал подвергнуть фильтрации всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

В Красной Армии, в отличие от вооруженных сил других стран, отбор, охрана, содержание и защита военнопленных осуществлялись не армейскими частями, а органами внутренних дел - Наркоматом государственной безопасности. Основной задачей фильтрации было выявление граждан СССР и оккупированных СССР стран, принимавших участие в боевых действиях на стороне Германии. Пленные немецкие солдаты подвергались проверке с целью выявления возможных участников военных преступлений.

С 10 мая по 17 июня 1945 года в районе церкви Гризе находился фильтрационный лагерь для военнопленных. Вероятно, лагерь располагался здесь потому, что церковь Гризе находилась недалеко от основных дорог. Ямы в земле, в которых заключенные прятались от холода в холодные ночи, накрываясь всем, что попадалось под руку, до сих пор хорошо видны в окрестностях. В этот период Красная Армия нанесла значительный ущерб интерьеру церкви (все скамьи были убраны - "на военные нужды", кафедра повреждена, орган разрушен и т.д.). В самом здании церкви была устроена прачечная.

Последняя служба в церкви состоялась в 1950 году, и община прекратила свое существование. После роспуска общины, а также впоследствии под контролем Латвийского общества охраны природы и памятников, церковь не ремонтировалась. Однако здание простояло под крышей до 1960-1970-х годов. Церковь была повреждена во время урагана 1961 года, а в 1968 году оставшиеся элементы интерьера были спасены сотрудниками Рундальского дворца.

С 2003 года группа единомышленников из рижских приходов занимается очисткой и восстановлением церкви. На сегодняшний день сохранены стены церкви и отреставрирована башня.

Конные прогулки и туры по достопримечательностям Паплаки и Приекуле

Тематические экскурсии на конных экипажах, предлагаемые владельцем хутора Stiebriņi, например, поездка на конном экипаже по железнодорожной насыпи, слушая рассказ гида об индустриальном наследии, - это отличное приключение. Незабываемой будет и прогулка на конном экипаже по местам бывших военных гарнизонов/городков вокруг Паплаки. Мы особенно рекомендуем детскую игровую площадку в жилом комплексе советской армии, который местные жители называют "Диснейлендом", финские домики (финский вклад в Советский Союз в военное время), водонапорные башни и руины бывших роскошных зданий баронов фон Корфов.

Лиепайская крепость Средний форт и памятник солдатам Красной Армии

Наиболее опасное направление атаки для порта императора Александра III было с востока между озерами Тосмаре и Лиепая, где находился пролив шириной 2,5 км. Для защиты сухопутной полосы были построены три укрепления. На южном берегу озера Тосмаре находился левый редут, на северном берегу озера Лиепая - правый редут, а между редутами располагался Средний форт. Средний форт был самым серьезным укреплением Лиепайской крепости, но он не был полностью завершен, и артиллерия была развернута только в 1908 году.

Именно на Среднем форте происходили самые серьезные бои в апреле 1915 года при нападении немецких войск, в ноябре 1919 года во время боев латышской армии против Западнорусской освободительной армии и в июне 1941 года, когда Лиепаю атаковала 291-я пехотная дивизия немецких бронетанковых войск.

В июне 1941 года, когда начались военные действия между нацистской Германией и Советским Союзом, Лиепайский гарнизон Советской Армии состоял из частей Лиепайской военно-морской базы ВМФ и Красной Армии. Лиепайская военно-морская база состояла из дивизионов минных тральщиков, торпедных катеров и подводных лодок, в том числе бывших кораблей и подводных лодок ВМФ Латвии. Береговую оборону осуществляли 23-я и 27-я артиллерийские батареи со 130-мм орудиями и 18-я железнодорожная артиллерийская батарея со 180-мм орудиями, прикрываемые двумя артиллерийскими дивизионами "Зенит". В состав базы также входили несколько саперных, ремонтных, связных и учебных подразделений общей численностью около 4 000 человек, которыми командовал капитан 1-го ранга М. Клевенский. Из красноармейских частей гарнизон был укомплектован 67-й стрелковой дивизией (за вычетом 114-го стрелкового полка и одного артиллерийского дивизиона) под командованием генерал-майора Н. Дедаева. Перед началом боевых действий в дивизии насчитывалось около 9000 солдат. На аэродроме Лиепая был расквартирован 143-й истребительный авиационный полк с 68 самолетами различных типов. Кроме того, в районе Лиепаи действовал 12-й пограничный отряд.

Боевые действия у Лиепайской крепости начались ранним утром 24 июня 1941 года. Несмотря на потери советских войск, 25 июня немецкие части не смогли прорвать вал Лиепайской крепости. Боевые действия в Лиепае закончились 27 и 28 июня, когда советские части попытались прорваться на север.

Выставка Лиепайского музея "Лиепая при оккупационных режимах"

Выставка Лиепайского музея "Лиепая при оккупационных режимах" находится в Лиепае, на улице Клава Укстиня, 7/9.

Выставка охватывает период с 1939 по 1991 год во время двойной советской и немецкой оккупации. Жители Лиепаи были одними из первых в Латвии, кто пережил начало Второй мировой войны, и одними из последних, для кого война закончилась как буквально, так и символически.

Только после распада СССР в конце 1980-х годов появилась возможность восстановить независимость Латвии. Большую роль в этом процессе сыграл Латвийский народный фронт, выставка которого, открытая 21 января 2001 года, разместилась в бывшей штаб-квартире Лиепайского городского отделения. Лиепайское отделение Народного фронта было вторым по величине после Рижского отделения и насчитывало 13 000 членов. Именно отсюда во время баррикад в январе 1991 года были организованы автобусы с добровольцами для защиты объектов в Риге. 23 августа 1991 года, в день подписания пакта Молотова-Риббентропа, был демонтирован памятник Ленину, символ советской власти в городе. В последующие годы в Германии из него было изготовлено 500 бронзовых колоколов - сувениры ушедшей эпохи. Один из этих колоколов также представлен на выставке.

Вторая мировая война и советская оккупация Лиепаи закончились только в 1994 году, когда последние войска наследника СССР - России - покинули город.

Музей регулярно организует тематические выставки своей коллекции и произведений искусства, а также лекции и встречи с историками и очевидцами новейшей истории Латвии. В настоящее время здание музея находится на реконструкции, а экспозиция обновляется.

Башня коррекции наводки огня 46-й береговой батареи Вентспилса

Отреставрированная Башня коррекции наводки огня 46-й береговой батареи Вентспилса находится на улице Саулриета и доступна для посетителей как смотровая вышка. Эта башня с прилегающими позициями для четырех пушек - единственная батарея береговой обороны в Латвии, которая сохранилась в таком хорошем состоянии со времен Второй мировой войны. По лестнице в башне посетители могут подняться на открытую смотровую площадку, с которой открывается вид на море. Рядом с башней установлен информационный стенд, дополненный QR-кодом, с помощью которого можно посмотреть анимацию об исторических событиях. Рядом с башней обустроена новая улица, большая автостоянка и деревянный мостик над зоной природного заповедника.

Этот военный комплекс был построен в 1939 году, когда началось строительство военных баз СССР в Латвии. 46-я батарея береговой охраны насчитывала четыре позиции для пушек типа Б-13. Первый бой эта батарея приняла 24 июня 1941 года, когда немецкий торпедный катер атаковал порт Вентспилс и был отброшен ответным огнем батареи с берегов Балтийского моря. 28 июня Советская армия взорвала пушки.

Прожекторная площадка береговой охраны немецкой армии в Уши и пограничный пост в Колка

На мысе Колка не было запланировано никакой военной инфраструктуры, за исключением нескольких морских маяков, которые были восстановлены в течение длительного периода времени, либо до Первой мировой войны, либо во время Первой мировой войны, либо во время Второй мировой войны. Береговые оборонительные батареи были запланированы в самой узкой части Ирбенского пролива, между полуостровом Сирвес и маяком Михайловская башня.

Единственные укрепления военного характера появились в конце 1944 года, когда немецкая группа армий "Север" готовилась к отражению возможной высадки советского Балтийского флота. Весной 1945 года, после отступления льда, две батареи 532-го артиллерийского дивизиона защищали побережье на мысе Колка. Батарея 7 с четырьмя 75-мм орудиями и тремя 20-мм зенитными пушками. Батарея 8 с четырьмя 88-мм минометами, тремя 20-мм минометами и 81-мм минометом. Гарнизон противодесантной пехоты состоял из одного из самых известных подразделений береговой обороны германского флота - 5-й роты 531-го артиллерийского дивизиона. Хотя по названию это была артиллерийская часть, по месту дислокации это была пехотная часть, которая начала свою войну в июне 1941 года под Лиепаей. Затем подразделение располагалось гарнизоном на островах в Финском заливе, а позже участвовало в боях на острове Сааремаа. Остатки дивизии были переформированы в одну роту и, усиленные семью противотанковыми пушками и тремя 20-мм зенитными орудиями, развернулись на мысе Колка.

Советская морская десантная операция так и не состоялась, и немецкие части капитулировали в мае 1945 года.

Военная инфраструктура на мысе Колка начала создаваться после Второй мировой войны, когда здесь были размещены советские пограничные посты, а Колка, как и все побережье Курземе от Мерсрагса до границы с Литвой, стала закрытой зоной.

Бетонная башня немецкой армии (у пляжа)

Пройдя по склону горы Оджу 200 м по тропинке, можно увидеть несколько объектов, связанных с Первой мировой войной - старые бетонные фундаменты пушек. Рядом с пляжем, параллельно лесной тропе вдоль тропы Рохас, стоит недостроенная бетонная наблюдательная вышка. Точное назначение этого объекта неизвестно. Ниже основания сооружены ниши для боеприпасов. Среди сосен также видны глубокие ямы, бывшие блиндажи.

Некоторые из объектов, вероятно, относятся к концу Второй мировой войны, когда в этом районе были размещены немецкие батареи береговой обороны. 4-я батарея 532-го артиллерийского дивизиона ВМФ была вооружена четырьмя 88-мм пушками, тремя 37-мм пушками, одной 20-мм четырехствольной пушкой и одним 50-мм минометом для освещения в ночное время. Две 45-мм противотанковые пушки разместились в устье Рохаса. Гарнизон города состоял из подразделений 64-го и 109-го саперных батальонов.

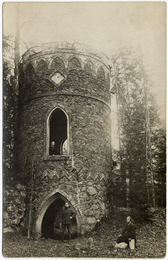

Руины церкви Ķērkliņu

Руины церкви Церклиню находятся примерно в 5 километрах к северо-западу от Кокмуйжи, недалеко от озера Церклиню. Церковь была построена в 1641 году Генрихом фон Дёнхоффом (Деркарт), владельцем поместья Керклинь. На месте первоначальной деревянной церкви было построено каменное здание, под которым были сооружены гробницы для умерших членов семьи Дёнхоф, а затем Клейст. Гробницы были разрушены во время беспорядков 1905 года, но в 1949 году гробы были перенесены из гробниц в церковь. Церковь была образцом стиля курземского барокко - ее резьба была выполнена кулдигско-лиепайскими резчиками по дереву. Хотя владельцы поместья и церкви в разное время испытывали финансовые трудности, церковь за время своего существования претерпела несколько реконструкций. Она пострадала и во время Первой мировой войны, после чего приход восстановил каменную кладку в 1929 году и добавил орган в 1934 году. К сожалению, церковь пострадала во время Второй мировой войны, и многое в ней было утрачено, поэтому следует отдать должное тому, что перед восстановлением церкви в 1933 году многие уникальные произведения барочной скульптуры были сфотографированы, инвентаризированы и даже попали в архивы Совета по охране памятников. После создания свалки и выселения жителей церковь так и не была восстановлена. Сегодня видны стены и башня церкви.

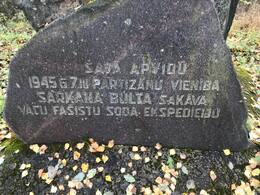

Памятный камень советского партизанского отряда "Красная стрела"

Советский партизанский отряд был сформирован 30 сентября 1944 года, когда 19 солдат немецкого 283-го полицейского батальона под руководством Владимира Семенова дезертировали с оружием. Батальон был сформирован в 1943 году из добровольцев Латгальского региона и принимал участие в антипартизанских операциях немецких оккупационных властей на территории Латвии и Белоруссии.

Подразделение называлось "Семеновский отряд" по имени своего командира и только в конце войны приняло название "Краснaя стрелa", распространенное советской пропагандой уже после Второй мировой войны. К декабрю 1944 года в отряде насчитывалось 300-400 партизан. Большинство из них были беглыми красноармейцами, бывшими легионерами, в том числе бойцами, оставшимися после уничтожения группы генерала Куреля. Хотя в Курземе в это время действовало много разведывательных групп Красной Армии, они избегали тесного сотрудничества, поскольку деятельность командира партизанского отряда и его основного ядра в рядах немецкой полиции была слишком подозрительной. Деятельность "Красной стрелы" была относительно слабо организована и больше была направлена на ожидание конца войны. Во время своей деятельности она проводила масштабное терроризирование местного населения.

"Владимир Семенов, первый командир "Красной стрелы", утонул в ночь на 10 декабря 1944 года, переплывая по колено разбухшую реку Абава. Его труп нашли только весной 1945 года и похоронили. Он был перезахоронен в Кулдиге в 1961 году.

Памятник находится на месте лагеря "Красной стрелы" и других партизанских лагерей в этом районе (около 50-70 человек), который 7 марта 1945 года окружили и пытались уничтожить немецкие войска.

Усадьба и парк Ремте

Замок-усадьба Ремте (нем. Remten) - это усадьба, расположенная в Ремте. Здания и парк усадьбы Ремте являются национальными памятниками. В усадьбе расположена начальная школа Ремте. Дворец усадьбы Ремте был построен в 1800 году в стиле берлинского классицизма для тогдашнего владельца усадьбы, графа Карла Медема.

В конце Второй мировой войны в поместье Ремте и его окрестностях была расквартирована 19-я дивизия латышского легиона немецкой группы армий.

Антикварное хранилище Virga Manor

В усадьбе Вирга хранится коллекция антиквариата. Здесь можно получить представление о куршах, живших на берегах реки Вартаи и в Вирге, об усадьбе Вирга и роде баронов Нольдов, а также о временах Второй мировой войны и советских колхозов в Вирге. Здесь можно не только посмотреть на экспонаты, но и послушать рассказы на темы, которые будут интересны посетителям.

Усадьба Вирга настолько хорошо пережила Курземскую битву 1944/1945 годов, что простая прогулка по территории бывшей усадьбы позволяет ощутить дыхание старины и присутствие прежних обитателей усадьбы. Минута отдыха у памятного знака шведскому королю Карлу XII «Сапожек Карла» или на специально оборудованном месте отдыха рядом с Домом традиций Вирги будет полезна не только для релаксации, но и как напоминание о том, что именно здесь – в Вирге – Карл XII провел зиму 1701 года.

В бывшем усадебном амбаре, а ныне Доме культуры и бытовых традиций местных жителей, можно арендовать сауну и помещения для проведения любых торжеств, в том числе свадеб.

Частная военная коллекция в Мундигциемсе

Частная военная коллекция в Мундигциемсе. Айварс Орманис уже много лет собирает исторические предметы - военную форму, обмундирование, камуфляж, средства связи, предметы быта, средства защиты из разных периодов и стран, начиная со Второй мировой войны, Советской армии и восстановления независимой Латвии.

В настоящее время коллекция не поддерживается в надлежащем состоянии, а экспонаты размещены в бывшем колхозном амбаре.

Хранилище культурно-исторических и краеведческих материалов «Таможня» в Эзере

Дом «Таможня» находится в Эзере, недалеко от дороги Салдус - Мажейкяй у латвийско-литовской границы. 8 мая 1945 года в этом здании был подписан акт о капитуляции немецкой группы армий «Курляндия» (Kurland), запертой в Курляндском котле. Считается, что в Эзере фактически закончилась Вторая мировая война. В доме таможне размещена экспозиция о событиях конца Второй мировой войны и экспозиции истории Эзереской волости с древних времён и до наших дней.

Утром 7 мая 1945 года командующий Ленинградским фронтом маршал Л. Говоров направил руководству группы армий «Курземе» ультиматум с требованием сложить оружие. Стороны подписали акт о капитуляции 8 мая, предусмотрев нем процедуру капитуляции, пункты сбора оружия, объем документов и информации, которые необходимо предоставить, и другие практические мероприятия.

Свято-Никольский морской собор

Морской православный собор Святого Николая является визуальной и духовной доминантой Каросты, резко контрастируя с многоэтажным сборным жильем, построенным рядом с ним. Храм был спроектирован и построен по принципу русских православных церквей XVII века, с одним центральным и четырьмя боковыми куполами.

Представительный собор был предусмотрен еще во время проектирования портового комплекса императором Александром III, но первоначально приоритет отдавался портовой инфраструктуре. С самого начала в районе портовой больницы действовала временная православная церковь.

Строительство Никольского морского собора началось в 1900 году по проекту архитектора Василия Касьякова, который был очень похож на другие священные здания Российской империи того времени. Собор был освящен 22 августа 1903 года, в нем присутствовал император России Николай II и его семья. До 1915 года в соборе проходили все торжественные мероприятия русской армии и флота, включая службу 2-й Тихоокеанской эскадры в 1904 году перед ее отплытием на Дальний Восток, где она была уничтожена в Цусимском сражении.

После 1915 года, когда Лиепая была оккупирована немецкими войсками, собор сохранил свой священный статус и частично свое убранство, в нем проводились редкие службы.

После того, как латвийская армия разместила гарнизон Лиепаи на территории Каросты, собор продолжал функционировать как православный храм до 1934 года, когда он был преобразован в лютеранскую церковь для лиепайского гарнизона. Церковь была переделана, включая замену крестов, и три основные конфессии - лютеранская, католическая и православная - смогли проводить в ней службы. В соборе сохранился один православный алтарь, а в конце 1930-х годов для лютеранских служб был установлен электрический орган, изготовленный на ВЭФе.

Во время пребывания советской военной базы в 1939-1941 годах собор утратил свой священный статус, а во время Второй мировой войны здание также использовалось различными немецкими подразделениями.

После Второй мировой войны руководство советской военно-морской базы устроило в соборе клуб матросов, и здание было переоборудовано под новую функцию.

В сентябре 1991 года, когда еще существовала Российская Федерация, собору было возвращено его историческое название и он был передан православной церкви. Первая служба была проведена 19 декабря 1991 года в честь святителя Николая. В сентябре 2016 года были освящены восстановленные колокола собора.

Место памяти Германа Фауля

Он находится на перекрестке сельских дорог, свернув с дороги, ведущей из Пиенавы в Джуксте.

Мемориал Г. Фаулу и девяти немецким и латышским солдатам, которые погибли в бою 27 декабря 1944 года (вероятно, взорвались от прямого попадания пушечного снаряда) и с тех пор считаются пропавшими без вести, так как не найдены их останки, документы или другие доказательства их личности.

Место памяти солдат Красной Армии "Пьета" в муниципалитете Никраце

Кладбище советских солдат находится на дороге Скрунда - Эмбуте - Приекуле, которая расположена на возвышенности между двумя реками Дзельда на юге и Коя на севере. Здесь похоронено более 3000 павших.

Сражения Второй мировой войны

С 27 октября 1944 года Красная Армия начала наступательную операцию, известную как 1-й Курляндский батальон, с целью уничтожения немецкой армейской группы "Север", позже переименованной в "Курляндию". К 5 ноября советская 61-я армия и части 6-й гвардейской армии и 4-й ударной армии достигли реки Зельд, а некоторые части 5-й гвардейской танковой армии захватили плацдармы на северном берегу реки. Перед следующим наступлением 2-я гвардейская армия 1-го Прибалтийского фронта была переброшена в этот сектор для достижения железнодорожной линии Скрунда-Лиепая. После того, как первоначальное вторжение было осуществлено, наступление в направлении Кулдиги продолжила бы 5-я гвардейская танковая армия.

Начало 2-го Курляндского сражения было отложено из-за погодных условий и началось только 19 ноября. Наибольших успехов Красная Армия добилась в районе нынешнего Братского кладбища, а к вечеру 24 ноября 1-й и 60-й стрелковые корпуса захватили плацдарм на северном берегу реки Кой. Однако на этом успехи Красной Армии закончились. Немецкая группа армий "Север" предвидела направление советских атак и сосредоточила здесь соответствующие силы, включая две танковые дивизии.

Вечером 26 ноября 1944 года атаки Красной Армии были остановлены, и до конца Второй мировой войны больше не предпринималось попыток уничтожить немецкие войска в Курляндии. В последующих боях задача состояла в том, чтобы не допустить эвакуации немецкой армии из Курляндии.

Лиепайская крепость Южный форт и памятник Н. Дедаеву, командиру 67-й стрелковой дивизии Красной Армии

Южный форт Лиепайской крепости расположен в юго-западной части Лиепаи, между улицей Клайпеда и пляжем.

Для защиты порта императора Александра III с юга был запланирован форт в двух километрах от южной границы города. Форт должен был быть расположен между Лиепайским озером и морем, к западу от выхода реки Гром, усилив железобетонные укрепления рвом. Хотя строительство укреплений было почти завершено, вооружение не было развернуто. Построенные подвалы использовались в качестве складских помещений как во время Первой мировой войны, так и во время Второй мировой войны. В 1920-х и 1930-х годах в районе укреплений располагались различные фабрики. В отличие от Среднего форта и Равелина, Южный форт никогда не участвовал в войне, потому что во всех войнах захватчики осаждали восточный берег Лиепайского озера и пытались вторгнуться в Лиепаю между озерами Тосмаре и Лиепая.

К северу от Южного форта находится самое большое кладбище Лиепаи - Центральное кладбище. В южной части кладбища находится кладбище Красной Армии, где перезахоронены советские воины, погибшие в окрестностях Лиепаи, в том числе командир 67-й стрелковой дивизии генерал-майор Николай Дедаев, руководивший обороной Лиепаи в июне 1941 года.

Тропа Мазбанитис в Северной Курземе

«Мазбаните» — так в Северной Курземе назывался поезд, который в период с 1916 по 1963 год перевозил пассажиров и грузы по узкоколейным железнодорожным путям шириной 600 мм. Это наследие военной истории времен Первой мировой войны, сыгравшее значительную роль в культурном и экономическом процветании всей Северной Курземе, но особенно рыбацких деревень Ливонии, обеспечивая связь между населенными пунктами и создавая рабочие места.

Природная тропа ведёт от Мазирбе до Сикрага вдоль бывшей узкоколейной железной дороги Стенде – Вентспилс, или, как говорят местные жители, мазбанишской железной дороги. Строительство железной дороги началось в 1916 году и просуществовало до 1963 года. Узкоколейная железная дорога соединяла портовый город Вентспилс с прибрежными рыбацкими посёлками Дундагс и крупным железнодорожным узлом Стенде, способствуя экономическому и культурному процветанию региона в период между Первой и Второй мировыми войнами.

В советское время побережье было «закрытой зоной», поэтому прибрежные сёла были экономически изолированы, а их население сокращалось. Наличие недавно построенных секретных военных объектов также способствовало прекращению железнодорожного движения в 1960-х годах.

Тропа имеет малый круг протяженностью 15 км и большой круг протяженностью 19 км.

Карта GPX доступна здесь:

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/mazbanisa-dabas-taka/

Площадка "Бункер Дансе", мемориальная доска "Патриотические ястребы"

Бункер Duncs с мемориальной доской "Патриотические ястребы" находится в волости Отаньку, на месте, где располагался первый бункер партизанского отряда организации национального сопротивления "Патриотические ястребы".

Зимой 1945/46 года в деревне Кибури Бартской волости три патриотически настроенных человека под руководством Альфреда Тилиба (бывшего легионера 19-й дивизии СС) основали движение национального сопротивления "Тевийские ястребы", которое вскоре насчитывало около 200 членов из разных мест: Лиепая, Айзпуте, Ница, Дуника, Гробиня, Барта, Гавиезе. Это движение боролось за освобождение Латвии.

Бункер, в котором находились партизаны, имел размеры 4 x 4 м и был сделан из толстых, горизонтально уложенных бревен. Вход в него осуществлялся сверху через люк, из которого росла небольшая сосна, под которой находилась лестница. Люки находились на двух этажах, на каждом из которых было место для сна 7-8 человек. К сожалению, бункер был обнаружен и взорван в 1947 году.

Сегодня на месте бункера можно увидеть углубление в земле. Место находится в лесу и может быть свободно посещено любым человеком в любое время без предварительного бронирования.

Неподалеку имеется место для пикника с навесом.

Мемориальная доска была открыта 9 сентября 2005 года. Гранитная стела была установлена Латвийским национальным объединением партизан в сотрудничестве с Ницким самоуправлением, Бартским лесничеством и Рудской основной школой.

Объект имеет статус культурно-исторического памятника региона

Хранилище древностей Отаньки

Краеведческий музей Отанки расположен во дворе бывшей школы Руде.

Рассказ экскурсовода о бункере и его создателях, их дальнейшей судьбе. Можно посмотреть макет бункера, созданный учениками бывшей школы Руде (по рассказам самих партизан), и пространственную карту лесного массива того времени с отмеченными домами сторонников и связных. Собраны экспонаты быта бункера.

Предварительная заявка по телефону 26323014 или по электронной почте lelde.jagmina@gmail.com.

Свидетельства Второй мировой войны в парке Айзвики

Парк поместья Айзвикы расположен в Айзвиках, Грамздской волости, всего в нескольких километрах от границы с Литвой.

В парке Айзвик до сих пор хорошо видны остатки бункеров и окопов времён Второй мировой войны. Одним из видов вооружения была реактивная система залпового огня «Катюша». Несколько таких систем залпового огня находились в парке Айзвик даже после окончания Второй мировой войны, и эти места (капониры) хорошо видны в природе.

Этот уникальный лесопарк, окутанный тайнами и легендами, был создан в конце XIX века как парк поместья Айзвики, когда барон поместья фон Корф засадил близлежащие холмистые земли сосновым и еловым лесом. Позднее на территории площадью 40 гектаров были проложены прогулочные дорожки, высажены другие виды деревьев и разбит фазаньий сад.

Помимо живописных лесных пейзажей, здесь можно увидеть деревянные персонажи сказок и легенд, а также каменные скульптуры, рассказывающие путешественникам о событиях из истории Айзвиков и обозначающие культурно-исторические объекты парка. В парке также есть Зелёный класс.

Чтобы лучше познакомиться с культурным и историческим наследием парка усадьбы Айзвики, рекомендуем воспользоваться услугами гида.

Бункер и капониры Красной Армии в парке Айзвики

Парк поместья Айзвикы расположен в Айзвиках, Грамздской волости, всего в нескольких километрах от границы с Литвой.

В парке Айзвики до сих пор хорошо видны остатки дотов и окопов времён Второй мировой войны. В парке отреставрирован дот Красной Армии.

Одним из видов оружия времён Второй мировой войны была реактивная система залпового огня «Катюша». Несколько таких систем залпового огня располагались в парке Айзвики, и даже сегодня эти места (капониры) хорошо видны в природе.

Чтобы лучше познакомиться с культурным и историческим наследием парка усадьбы Айзвики, рекомендуем воспользоваться услугами гида.

Мемориал артиллерийскому полку капитана Дж. Озолса

На обочине шоссе Рига-Лиепая, в волости Джуксте, примерно в километре от Мемориала защитникам Курземе, установлен памятный знак 7-й батарее 3-й дивизии под командованием майора Яниса Озолса.

В ходе Третьего Курляндского сражения с 23 по 31 декабря 1944 года III дивизия майора Я. Озолса отражала превосходящие силы противника, не допуская прорыва фронта. В этом бою майор Я. Озолс проявил личный героизм и полководческие способности.

Янис Озолс (1904-1947) — офицер Латвийской армии и Латышского легиона, кавалер Почетного знака Армии, а также национальный партизан и жертва советских репрессий.

Тропа военного наследия Мисинькалнса

Природный парк Мисинькалнс находится в городе Айзпуте. Мисинькалнс – самое высокое место в городе Айзпуте. Его высота достигает 95,4 м. Сверху открывается живописный вид на город. Мисинькалнский природный парк начал строиться в 20 веке. сначала. Площадь парка в настоящее время составляет около 28 га.

На территории парка находится несколько мест и мемориалов, связанных с событиями 20-го века – мемориальная стела воинам, погибшим в Латвийских освободительных войнах – кавалерам ордена Лачплеша, место мемориала Холокоста, место памяти репрессированных и мемориальная доска павшим краcным партизанам.

В парке можно познакомиться с растениями и насаждениями различных редких видов, а также насладиться нетронутой природой. В настоящее время парк пересекают обновленные пешеходные и велосипедные дорожки, а на территории парка есть мототрасса, где проходят соревнования латвийского мотокросса.

Для более полного ознакомления с культурным и историческим наследием усадебного парка Мисинькалнс рекомендуем воспользоваться услугами гида.

Место перезахоронения жертв Холокоста

Нацистские войска вошли в Айзпуте 28 июня 1941 года. Уже в начале июля отдельные евреи были расстреляны в лесу Дзиркали и городском парке, а остальные евреи города и окрестностей были арестованы и помещены в две городские синагоги.

Массовые убийства евреев происходили в ходе двух кампаний.

В настоящее время на месте перезахоронения установлен памятник с надписью на иврите и латышском языке: «Здесь похоронены евреи Айзпуте и другие невинные жертвы немецких нацистов, зверски убитые в 1941 году. Мы будем помнить их вечно».

Фабрика "Курземе цела"

В 1890 году в Айзпуте Гертруда Линдберга основала картонажную фабрику.

В годы Второй мировой войны на территории завода действовали мастерские по ремонту немецкой военной техники и оружия.

После войны был создан Айзпутский районный промышленный комбинат, выпускавший сельскохозяйственную технику. Также имелись ткацкие, красильные и шерстяные мастерские. Позднее был открыт и мебельный цех.

Замочно-скобяной завод «Айзпуте» переименован в завод металлофурнитуры «Курземе» или ЗМЗ «Курземе».

МФР «Курземе» было преобразовано в акционерное общество «Курземес атслега 1» и начало производить различные виды нестандартных металлических изделий и успешно продолжает это делать по сей день.

Рекомендуем посетить экскурсию по заводу. На заводе проходит фотовыставка «Советский Айзпуте».

Памятник санитарам батальона Рубениса

Памятник на кладбище в Циркале священникам Арии Стиебрине и Велте Ваське, расстрелянным немцами 9 ноября 1944 года. Автор — скульптор Я. Карлов.

Обе женщины были расстреляны частями немецко-фашистской армии 9 декабря 1944 года вместе с другими пленными жителями района Злеки, дезертирами из немецкой армии и т. п.

Согласно рассказам, девушки добровольно вступили в батальон Рубениса. Они прошли с батальоном Рубениса от Сунтажи до Усмы. Однако во время операции Йекельна «Эйхензумпф» девушек арестовали по дороге, доставили в дом лесника в Велоги на допрос и расстреляли вместе с небольшой группой других задержанных. Одна женщина, жительница Циркале, знала Арию и сумела перезахоронить останки обеих девушек на краю Циркальского кладбища, а также ухаживала за ним на протяжении всей советской оккупации.

Под руководством верховного руководителя СС и полиции в Остланде обергруппенфюрера СС и генерала полиции Фридриха Йеккельна с 5 по 9 декабря прошла крупномасштабная операция «Эйхензумпф» («Дубовое болото»), направленная против бойцов «Красной стрелы» и группы генерала Куреля в районе Абавы.

Ход кампании частично задокументирован в отчете от 31 декабря 1944 года.

Лиепайская береговая артиллерийская батарея № 2

Среди многочисленных экспонатов Лиепайского военно-морского музея самым загадочным местом Лиепаи до сих пор остаётся Лиепайская береговая артиллерийская батарея № 2. Батарея № 2 неизменно была оснащена складами боеприпасов для войск различных держав.

Батарея № 2 Лиепайской крепости была построена дальше от береговой линии и защищена высокой крепостной стеной. Батарея была вооружена 16 11-дюймовыми (280-мм) мортирами образца 1877 года. После демонтажа крепости здесь были устроены склады боеприпасов. Из-за взрывоопасности территория в течение 130 лет была закрыта для посещения, являясь охраняемым объектом. Сейчас здесь размещена экспозиция, рассказывающая о деятельности штаба 1-й Курляндской дивизии в 1919–1940 годах, а также фотоматериалы о 1-м Лиепайском пехотном полку, 2-м Вентспилсском пехотном полку и Курляндском артиллерийском полку.

Памятник 8-му Эстонскому стрелковому корпусу Красной Армии

Памятник воинам 8-го Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии находится на развалинах полуусадьбы Каулачи примерно в 100 метрах к юго-западу от дороги.

17 марта 1945 года началась последняя попытка наступления Красной Армии в Курляндии. Задачей 7-й Эстонской стрелковой дивизии 8-го Эстонского стрелкового корпуса было выйти на железнодорожную линию Рига-Лиепая западнее станции Блидене и обеспечить наступление 3-го гвардейского механизированного корпуса в направлении Гайки. К вечеру 17 марта 354-й стрелковый полк через лес достиг железной дороги южнее полуземлянки Каулачи и продолжил свои атаки в северо-западном направлении, достигнув домов Пикуляй. В полуусадьбе Каулачи и далее на северо-восток находились немецкие позиции Burg-Stellung, обороняемые отдельными подразделениями 329-й пехотной дивизии. В течение всего дня 18 марта атаки 354-го стрелкового полка продолжались безуспешно.

Вечером 18 марта 354-й стрелковый полк был поддержан 27-м стрелковым полком. В атаке также должен был участвовать передовой отряд 7-й механизированной бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса - 1-й моторизованный батальон с одной танковой ротой. К вечеру 19 марта в результате концентрированной атаки советские войска захватили полумавзолей Каулаучи, овладев участком построенной немцами оборонительной линии на господствующей возвышенности.

До конца марта 1945 года продолжались, но безуспешно, атаки 8-го Эстонского стрелкового корпуса и 3-го механизированного корпуса в направлении Викстрауте и Ремте.

Во время боев в полуземлянке Каулачи размещались штабы различных уровней, и в мае 1975 года на этом месте был открыт памятный камень.

Крутой берег Сталдзене, откуда в 1944 году осуществлялась переправа беженцев на лодках в Швецию.

В 1944 году активно осуществлялась переброска беженцев на лодках от скал Сталдзене к берегам Швеции.

Воспоминания Ж. Лапукиса о встрече с доктором Э. Бакусисом:

«Однажды днём ко мне подошёл местный полицейский и тихо сказал, что этой ночью к деревне Сталдзене, у подножия гор Коку, ожидается прибытие катера из Швеции, чтобы забрать беженцев. Моей задачей было прибыть с группой охранников из моего подразделения, чтобы охранять это место и, при необходимости, помочь перевезти беженцев на моторную лодку. […] Неподалёку от моря, не дожидаясь, перед нами на верёвке встал мужчина в сером полупальто с поднятым воротником и жокейской шляпе, низко надвинутой на лоб. Он тихо поздоровался и спросил: «Это дорога в Лошупи?» Это был пароль для шведских всадников в этом месте. Он сказал, что прибыл сюда со специальным заданием, но в то же время хотел бы благополучно доставить свою семью в Швецию. Затем, к моему великому удивлению, он вытащил из кармана наш план лесопользования. В сумерках я стал всматриваться в лицо незнакомца и вскоре узнал его. Это был Бакузис, начальник отдела лесоуправления Департамента лесного хозяйства [...]. Приближалась полночь, когда мы увидели вдали, в море, черную точку. Мы подали условленный сигнал фонариком, повторив его несколько раз. Вскоре от черной точки пришел тот же ответ, только это был не фонарь, а световой сигнал военного корабля. Мы поняли, что лодка этой ночью больше не ожидается, и группа беженцев начала расходиться. Бакузис пригласил нас обоих с командиром роты остановиться у его семьи. Мы нашли ее в ложбине в дюнах под густой елью. Там, в зеленом мху, с головами На белой подушке крепко спали трое отпрысков этой семьи, а рядом с ними, с белым платком на голове, сидела заботливая хозяйка. Отец семейства нашёл бутылку, а хозяйка предложила бутерброды. Казалось, что с их латышской искренностью они и есть настоящие отец и мать семейства, обретшие свой дом в эту дождливую осеннюю ночь под ёлкой родной земли. С одной стороны шипит море, с другой – лесной массив, и тяжёлые капли дождя медленно падают сквозь ветки ёлки. Мы опустошили бутылку, но отказались от бутербродов, потому что поняли, что они нужнее им самим.

Памятный камень защитникам Курземского укрепления

Расположен в Тукумском районе, на обочине трассы А9, в 500 м от поворота на Лестени в направлении Риги.

Мемориал был установлен в 1991 году недалеко от домов Румбу, где велись активные боевые действия. Он посвящен защитникам «Курляндской крепости», сражавшимся с Красной Армией во Второй мировой войне. Эти бои имели важное значение, поскольку позволили временно остановить полную оккупацию Латвии Красной Армией. Около 300 000 латышей эмигрировали, спасаясь от преступлений советского режима против мирного населения.

В конце Второй мировой войны на территории Латвии сложилась специфическая ситуация. В Курляндии располагались немецкие войска, которые Красная Армия пыталась ликвидировать или не допустить их участия в боях в Восточной Пруссии и под Берлином. «Курляндская крепость» — наиболее распространённый термин для описания боевых действий в Курляндии в 1944–1945 годах. «Курляндская битва» — это борьба немецкой армии с целью отражения массированных атак Красной Армии. Курляндская крепость прекратила своё существование вскоре после капитуляции Германии.

Сегодня вы можете посетить мемориал и место упокоения, которое пользовалось популярностью у латышских легионеров со времен восстановления независимости Латвии.

Дома «Бамбали» — одно из основных мест размещения беженцев на лодках

Отреставрированные дома «Бамбали» в Ошвалках, Юркалнская волость, которые в 1944 году были одним из основных мест размещения беженцев на лодках на Курземском побережье.

Воспоминания беженца на лодке Карлиса Дравиньша: «„Бамбали“ — это старые, маленькие, очень обветшалые дома в волости Юркалне, примерно в 40 километрах от Вентспилса. […] Вокруг, на сыром месте, раскинулись небольшие поля, а с другой стороны их огибала старая, заросшая дюна. За ней чуть журчало море — дома стояли прямо у моря. На другом берегу, в полукилометре, проходило шоссе Павилоста-Ужава, но дорога к домам была непроезжей, поэтому немцы не могли быть здесь постоянными гостями. Место, где ждали лодки, было легкодоступно — небольшая лесная поляна на высоком берегу. […]

Хозяйка «Бамбали» и её группа, также ожидавшие «прилива воды», жили в двух комнатах с видом на море, а группа беженцев жила в другом конце дома, тоже в двух комнатах. Кухня у них была общая. Коридор между двумя концами был завален многочисленными вещами беженцев. Комнаты были заполнены соломой, разложенной вдоль стен. По обе стороны комнаты стояла кровать, на которой спали мать с детьми. Соломенные кровати днём накрывали простынями или чем-то ещё. Днём они выходили посидеть или поспать, потому что больше негде было остановиться. […] Дни проходили однообразно, один за другим. Вставали по команде, спешить было некуда. После общего завтрака кто-то шёл играть в карты, кто-то гадал, кто-то пытался читать. Кому-то приходилось заниматься домашними делами – приносить дрова, воду.

Постоянная экспозиция Павилостского краеведческого музея

В Павилостском краеведческом музее можно осмотреть выставку «Павилоста - закрытая зона» о жизни Павилосты в годы советской оккупации - исполнительной власти, приграничной зоне, рыбном колхозе, культурной и повседневной жизни. В дополнение к постоянной экспозиции была представлена интерактивная эмоционально насыщенная цифровая выставка на двух языках и аудиовизуальная инсталляция, где можно посмотреть фильм о Павилосте.

В музее создана новая выставка «Золотые песчинки Павилосты». Цифровая выставка позволяет увидеть события прошлого, развитие Павилосты и самые важные события с 1918 года до наших дней. О военном наследии рассказывает раздел освободительной войны о борцах за свободу Латвии и временах советской оккупации

Памятник беженцам, эмигрировавшим осенью 1944 года в Швецию Балтийским морем

Памятник стоит на морском побережье, на мысе Пуйсе.

В 1944 году около 80 000 человек бежали на запад от вторгшейся в Эстонию Красной Армии, многие и через море. Этот памятник, посвященный массовому бегству того времени, был спроектирован Айваром Симсоном. Идея возникла у Хейди Иваск, которая когда-то на руках у мамы ждала, как и сотни других беженцев, лодку на побережье Пуйсе. Памятник воздвигнули по инициативе Эстонского союза Memento.

Здание Сельскохозяйственной академии в Елгаве на улице Лиелая, 2, где в 1943-1944 годах работали члены Латвийского Центрального Совета.

В Елгавской (Митавской) Сельскохозяйственной академии (ныне Латвийский университет биологических наук и технологий) в 1943–1944 годах работали несколько членов академического отряда «Ауструмс» и Центрального совета Латвии, тайно созданного в Риге 13 августа 1943 года – профессора Рудольф Маркус, Андрейс Тейкманис, Альфредс Тауриньш и другие преподаватели. 10 марта 1944 года доцент Сельскохозяйственной академии Вилис Эйхе вместе со своей женой Александрс и ассистентом Херманисом Зелтиньшем на множительном аппарате отпечатал в Елгаве нелегальную газету КПЛ «Молодая Латвия». В ней освещалось международное положение Латвии и излагались дальнейшие направления политической жизни Латвии. Среди 188 латышских общественно-политических деятелей, которые в меморандуме КПЛ от 17 марта 1944 года высказались за необходимость восстановления независимой и демократической Латвийской Республики на основе Конституции 1922 года, были и преподаватели Елгавской сельскохозяйственной академии — профессора Янис Варсбергс, Павилс Квелде, А. Тейкманис и Р. Маркус.

Мемориальный камень Баускому добровольческому батальону в парке Юмправмуйжа Межотненского прихода

Мемориал Баускому добровольческому батальону в парке Юмправмуйжа был создан в 1990 году по инициативе бывшего солдата этого батальона Иманта Залтиньша. Он расположен на месте, где в конце июля 1944 года латышские солдаты не дали первым частям Красной Армии переправиться через Лиелупе. На грубо обработанном валуне закреплена белая мраморная доска с выгравированным золотым текстом: «28.7.1944 здесь находился командный пункт Бауского добровольческого батальона». Изначально на месте мраморной доски находилась бронзовая доска с гравировкой, но в 1990-х годах она была украдена цветными металлистами.

В конце июля 1944 года, при подходе советских войск к Бауске, в городе не было значительных немецких сил, которые ещё недавно находились в глубоком тылу. Немедленное падение Бауски было предотвращено решительными действиями майора Яниса Улюкса, начальника Бауского уезда и командира охранного полка, который в конце июля сформировал Бауский добровольческий батальон, состоявший из гвардейцев 13-го Бауского охранного полка, полицейских и добровольцев. Батальон занял оборону на берегу реки Лиелупе в Юмправмуйже, напротив островка Зиедони, и в первый же день вступил в бой с наступающей Красной армией. В ходе боёв к батальону присоединилась также группа литовских полицейских, отступивших из Литвы в Латвию. Многие литовцы погибли, сражаясь мужественно и не щадя себя. Первым погиб литовский капитан полиции, которого похоронили тут же, в парке Юмправмуйжа, рядом с могилами немецких солдат времён Первой мировой войны.

Мемориал защитникам Бауски от советской оккупации в 1944 году в саду Евангелическо-лютеранской церкви Святого Духа

В саду Баусской евангелическо-лютеранской церкви Святого Духа похоронены защитники Бауски – латышские воины – в боях 1944 года. В годы советской оккупации здесь были оборудованы игровые площадки для детского сада. 9 ноября 1996 года в церковном саду был открыт памятный камень работы скульптора Мартиньша Заурса. На грубо обработанном красном валуне под нарукавной нашивкой Латышского легиона – красно-белым изображением щита – высечен текст: «Да здравствует Латвия! Защитникам Бауски в 1944 году». Памятный камень установлен по инициативе Латвийского национального воинского общества и Баусского отделения организации «Даугавас ванаги». Финансовую поддержку также оказали Бауский городской и районный самоуправления. Рядом с камнем находится деревянный крест, покрашенный белой краской, под которым закреплена красно-бело-красная копия щита легионеров, а ещё ниже – розовая гранитная доска с текстом: «Здесь покоятся легионеры, героические защитники Бауски 28.1944.VII – 14.1944.IX».

Братское кладбище латышских воинов, павших при обороне Бауски от советских оккупантов в 1944 году на Буткском кладбище, Кодская волость

Мемориал на Буткском кладбище был создан после того, как Бауское отделение Клуба охраны природы осенью 1988 года очистило могилы около 30 латышских воинов, павших в боях за оборону Бауски в 1944 году, захороненных в двух колоннах, и приняло решение об установке памятника. После этого был организован сбор пожертвований на строительство памятника. Памятник из красного гранита, посвященный похороненным здесь воинам Бауского добровольческого батальона, был открыт 25 ноября 1989 года, но уже в ночь с 4 на 5 декабря 1990 года он был взорван оккупационной армией СССР. В 1992 году на месте памятника был установлен массивный деревянный крест. 13 октября 2002 года был открыт новый гранитный памятник, аналогичный разрушенному ранее, с высеченным на нем текстом: «За свободу Латвии павшим в 1944 году».

Мемориальная доска участникам сопротивления Елгавской 1-й средней школы, репрессированным советским оккупационным режимом, на улице Академияс, 10

Памятная доска членам молодёжной организации сопротивления Елгавской 1-й средней школы (ранее гимназия имени Герцога Петериса), репрессированным коммунистическим режимом, была установлена Елгавским отделением Латвийского общества политически репрессированных 24 октября 1996 года. Первоначально доска находилась в здании Елгавского историко-художественного музея им. Г. Элиаса, но после ремонта фасада здания и помещений в 2007–2008 годах её перенесли на внешнюю стену музея справа от главного входа, рядом с мемориальными досками, посвящёнными другим историческим деятелям. На мемориальной доске выгравирован текст: «26 октября 1940 года арестованы и сосланы в Сибирь учащиеся гимназии Герцога Екаба – члены антисоветского движения «Свободная Латвия» Т. Бергс, В. Эйнфельдс, А. Энгурс, А. Гаишс, Я. Егерманис, И. Карклиньш, И. Лейманис, Я. Лиепиньш, О. Ошениекс, А. Салденайс, Ф. Скурстенис, В. Трейманис, А. Валькирс, Й. Валунс».

Елгавская студенческая организация сопротивления «Свободная Латвия» была тайно основана 30 сентября 1940 года шестью учениками 11-го класса Елгавской 1-й средней школы в квартире Фричаса Скурстениса по адресу: улица Слимницас, 11-4. Организацией руководил Юрис Валунс, а её членов было около 20 человек. Они собирались на нелегальных собраниях, где обсуждались структура и деятельность организации. Молодёжь напечатала антисоветский лозунг «На старт!», 100 экземпляров которого были расклеены по городу 14 октября. С 25 октября 1940 года по 6 ноября советские органы госбезопасности арестовали тринадцать учеников Елгавской 1-й средней школы, которые были заключены в Елгавскую тюрьму и долго допрашивались. 1941. В 1942 году арестованных вывезли в СССР, где 7 февраля 1942 года Особое совещание при НКВД СССР приговорило их к 10 годам лишения свободы. Выжить удалось только Волдемарсу Трейманису, который вернулся в Латвию, остальные участники организации сопротивления Елгавской 1-й средней школы погибли в лагерях ГУЛАГа в 1942–1943 годах.

Памятник освободителям Елгавы «Лачплесис».

Памятник освободителям Елгавы «Лачплесис» расположен в Елгаве, в Привокзальном парке, напротив здания железнодорожного вокзала. Он был открыт 22 июня 1932 года при участии президента Латвии А. Квиесиса и воздвигнут в честь освобождения Елгавы 21 ноября 1919 года во время Войны за независимость Латвии.

В 1940 году, в первый период советской оккупации, памятник не подвергся изменениям. В 1941 году, когда советских оккупантов сменили немецкие, вернувшийся в Елгаву глава немецкой оккупационной администрации фон Медем (его предки были первоначальными строителями Елгавского дворца) не был доволен однозначной символикой памятника. 31 октября 1942 года немецкие оккупационные власти приказали автору памятника Карлису Янсонсу убрать с памятника изображение немецкого рыцаря.

В 1950 году советские оккупационные власти отдали приказ о разрушении памятника. С помощью трактора Лачплесис был сорван с постамента, разбит и попытались уничтожить его в камнедробилке. Однако Лачплесис оказался настолько прочным, что дробилка сломалась. Уцелевшую среднюю часть памятника тайно закопали на территории детского сада.

В 1988 году фрагмент памятника был найден и сейчас находится перед зданием Елгавского историко-художественного музея имени Гедерта Элиаса. Памятник был отреставрирован и открыт 21 ноября 1992 года. Его автор – скульптор Андрейс Янсонс, восстановивший памятник, созданный его отцом, К. Янсонсом.

Мемориал памяти жертв Второй мировой войны в Анчупани

Мемориал расположен в Анчупанах, недалеко от Резекне. Он был создан в память о трагедии Аудрини – массовом убийстве мирного населения во время немецко-фашистской оккупации, произошедшем в 1942 году в деревне Аудрини Макашанской волости Резекненского края.

С осени 1941 года в Аудрини скрывались несколько бежавших военнопленных Красной Армии. 18 декабря 1941 года их местонахождение было обнаружено, и в ходе столкновений были убиты четверо бойцов вспомогательной полиции. 24 декабря 203 жителя Аудрини были арестованы и заключены в Резекненскую тюрьму. 3 января 1942 года большинство арестованных были расстреляны недалеко от Анчупанских гор, примерно в 5 км от Резекне, а 4 января 30 мужчин, арестованных в деревне Аудрини, были публично расстреляны на рыночной площади Резекне, а сама деревня была сожжена. Мемориал был открыт 27 июля 1974 года. Он был спроектирован ландшафтным архитектором Альфонсом Кишкисом (1910–1994). Вечнозелёные ели по правую сторону дороги символизируют людей, выстроенных на расстрел, а каменная стена на противоположной стороне дороги – расстрелявших. В самой нижней части – Долине Страданий – усыпанная валунами тропа ведёт мимо братских могил расстрелянных и заканчивается у бетонной стены с надписью: «Они умерли, чтобы вы жили». Далее следует лестница, ведущая к Площади Жизни, где находится центральная скульптура «Мать-яблоня» работы скульптора Расы Калнини-Гринберги (1936).

Музей Второй мировой войны в Аглоне

Выставка «Вторая мировая война» в Аглоне, или Военный музей, была создана в 2008 году и является одной из самых обширных и интересных экспозиций подобного рода в Латвии. Коллекция постоянно пополняется новыми поступлениями и историями участников войны и людей военного поколения.

Основу музея составляют оружие, снаряжение, боеприпасы и обмундирование времён Второй мировой войны. Кроме того, представлены предметы быта, фрагменты обломков самолётов и другие экспонаты. Одним из самых ценных и уникальных экспонатов является переписка полевой почты между обер-лейтенантом Августом и его возлюбленной Мартой, создающая диалог двух любящих людей со счастливым финалом в течение пяти лет войны. В качестве фона экспозиции представлена военная хроника.

Выставка не политизирована и одинаково отражает обе стороны войны, позволяя зрителям воспринимать ее без суждений о добре и зле, что делает выставку легкой для понимания.

Бункеры Второй мировой войны в Малнаве и визит Гитлера в штаб-квартиру немецкой группы армий «Север»

Визит Гитлера в штаб-квартиру немецкой группы армий «Север» в Малнаве и бункер ПВО упоминаются как связанные объекты. Однако, кроме места расположения – Малнавской усадьбы – никакой другой связи между ними нет.

С 12 по 28 июля 1941 года в Малнавской усадьбе располагался штаб немецкой группы армий «Север», наступавшей на Ленинград. Выбор места был обусловлен практическими соображениями: Малнавская сельскохозяйственная школа, располагавшаяся в бывшем помещичьем доме, имела современное оборудование: электрическое освещение, централизованное водоснабжение, душевые и канализацию. Штаб группы «Север» располагался в одном из боковых корпусов усадьбы, в то время как остальная часть здания продолжала функционировать как сельскохозяйственная школа. Визит Гитлера в Малнавскую ставку группы «Север» состоялся 21 июля 1941 года. Гитлер и его свита прибыли на двух самолётах «Юнкерс» в сопровождении девяти истребителей «Мессершмитт». Визит длился всего несколько часов и увековечен как в немецкой военной кинохронике с фронта, так и в воспоминаниях воспитанников Малнавы.

Бункер ПВО, расположенный примерно в 70 метрах от усадьбы, был построен в начале 1944 года, когда советская авиация начала доминировать в воздушном пространстве во второй половине войны. В то время шло отступление немецких войск. В 1944 году с февраля до середины июля в Малнаве располагалась ставка немецкой группы армий «Север».

Усадьба Стразде

Усадьба Стразде расположена на обочине шоссе Рига-Вентспилс и с 29 сентября по 28 октября 1944 года служила штабом группы генерала Яниса Курелиса. В зданиях усадьбы размещался батальон «Скривери» под командованием подполковника Эдуарда Граудиньша. Батальон «Курелис» был сформирован в Видземе летом 1944 года из состава Рижской окружной гвардии, целью которого было восстановление независимости Латвии в период между отступлением немецкой армии и наступлением советских войск на территорию Латвии.

Здание было капитально перестроено для нужд школы (с 1922 года), но в ходе реконструкции утратило свой первоначальный облик и пропорции. Усадьба Стразде окружена прекрасным парком.

Усадьба Ардава (Иезуфинова)

Ардава была важным военным и стратегическим пунктом во время Второй мировой войны, где происходили как партизанские действия, так и другие военные события.

Усадебный дом в стиле неоренессанс был построен в 1860–1863 годах для дворянской семьи Мол. Владелец усадьбы, Вацлав Мол, основал частную школу для своих детей и детей своих слуг, где преподавал латышский и русский языки, письмо и арифметику.

В 1922 году в усадьбе была основана начальная школа Ардавы, просуществовавшая до 2003 года.

Школа была центром жизни Ардавы – она также служила трактиром и местом проведения свадеб, праздников и подобных мероприятий, и работала круглый год. До немецкой оккупации усадьба освещалась керосиновыми лампами, позже в усадьбе установили генератор. Дождевую воду собирали из желобов и использовали для стирки белья, так как она не содержала извести и делала белье более мягким. Для отопления в каждой комнате были дровяные печи и дровяная печь с каменными дымоходами, которые накапливали горячий воздух и сохраняли тепло.

Жизнь в начальной школе Ардавы в поместье Ардавы с 1934 по 1943 год, рассказанная Лидией Одейко и Вией Лиепой (урожденной Одейко) своей семье.

Хелен Брока (1905–1975) была дочерью фермера из деревни Лиели Леймани. Альбертс Одейко (1903–1938) был сыном фабричного рабочего из Риги. Хелен и Альбертс познакомились в Аглоне и поженились там в 1927 году. Они жили в деревне Сомерсет, где в 1930 году родилась их старшая дочь Лидия, а в 1932 году – вторая дочь Вия. В 1934 году Хелен была назначена директором начальной школы при поместье Ардавы.

Военные события: 1940 г.

После советского вторжения весной 1940 года Хелен сняли с должности директора, но ей разрешили остаться учителем. Её место заняла учительница по имени Ячук.

Военные события: 1941 год

Жилые помещения семьи находились в левом крыле дома. Летом 1941 года, когда немцы вторглись в Латвию и вытеснили советских солдат, Хелен с девочками гостили у Доната в Лиелай Леймани. В это неспокойное время им пришлось скрываться в лесу. Когда они наконец вернулись домой в Ардаву (после того, как немцы завершили вторжение в Латвию в июле), они обнаружили, что Хелен была включена в советский список массовых депортаций на июнь 1941 года.

Немецкая штаб-квартира располагалась в Ардаве летом 1941 года, вскоре после взятия Риги немецкими войсками. Ардавская усадьба, в которой ранее располагалась местная начальная школа, использовалась для нужд немецких войск. Немцы разместили свою штаб-квартиру в усадьбе, поскольку близлежащая железная дорога вела прямо на советский фронт. Большинство из них были не солдатами, а военнослужащими, занимавшимися снабжением и логистикой. Было проведено электричество, а бочки с топливом для генератора были закопаны на дороге, ведущей к дому. Снаружи были установлены резервуары для воды, что впервые обеспечило проточной водой питьевую и приготовленную пищу.

Военные события: 1942 год

17 июня 1942 года на станции Ардава произошёл взрыв, устроенный красными партизанами в ознаменование событий 17 июня 1940 года и вторжения Красной Армии в Латвию. Эшелон с боеприпасами, направлявшийся на советский фронт, взорвался на станции Ардава, примерно в 0,5 км от усадьбы Ардавы. В результате взрыва железнодорожная станция была разрушена, и были человеческие жертвы - погибла семья Мицканов: сын, журналист и писатель Винцентс Мицканс, его отец, железнодорожник Иоахимс Мицканс, и мать Петронелия Мицкане, которая скончалась от ран. Вся семья похоронена на Аглонском кладбище[1]. По воспоминаниям жителей Ардавы, здание школы планировалось взорвать при отступлении немцев из-за мин, найденных в подвале партизанами Ардавы.

Военные события: 1944 год

Когда в августе 1944 года Восточный фронт Германии начал разваливаться, и советские войска приближались, Хелен отвезла девочек к родителям, чтобы обеспечить их безопасность. Сама же она вернулась в Ардаву, где немцы готовились к отступлению. Зная, что Хелен – мишень для советских войск, немцы предложили ей поехать с ними и привезти детей, чтобы семью не разлучали. Они упаковали свои вещи в одеяла и сели в грузовик, который отвёз их в Даугавпилс. Оттуда немцы отвезли их на ферму в Видземе, где они прятались около недели, пока не вернулись солдаты и не увезли их в Ригу. Семья Одейко переехала в Вену, Австрия, где Хелен нашла работу, а девочки жили на ферме в соседнем Рамзау. Весной они переехали на ферму недалеко от Флайшвангена в Германии, а после окончания войны девочки смогли возобновить учёбу в латышской школе в соседнем Эбенвайлере. В 1950 году Хелен и Вия отправились в США.