Узкоколейные железные дороги шириной 600 мм в Селии

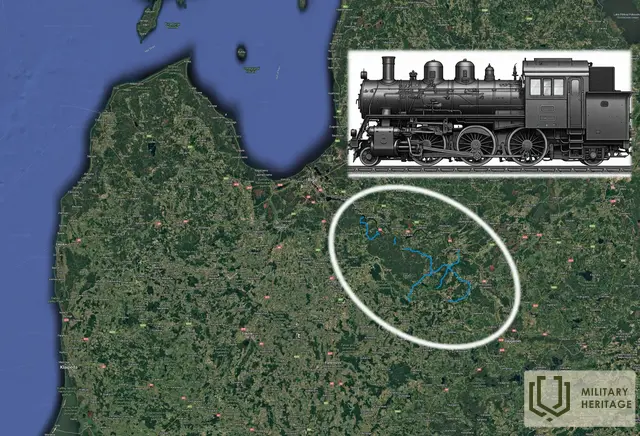

Часто говорят, что война – отец всего сущего, и это буквально произошло с латвийской сельской железной дорогой. Любая армия, будь то наступающая или обороняющаяся, нуждается в значительных ресурсах для ведения боевых действий. Когда немецкая армия вступила на территорию Латвии в 1915 году, она столкнулась с трудностями со снабжением. К концу 1915 года фронт стабилизировался по линии Даугавы. Исторически плотность населения на территории Селии была низкой, поэтому разветвлённой сети транспортных путей не существовало.

Первая мировая война также была временем, когда железные дороги играли важную роль в переброске и снабжении войск, поскольку автомобильный транспорт был ещё недостаточно развит, а гужевой транспорт не мог обеспечить достаточную скорость и объём перевозок грузов и людей. Ширококолейная железнодорожная линия Москва – Вентспилс, введённая в эксплуатацию в 1904 году, пересекала Селию, а также, на небольшом участке, линию Даугавпилс – Вильнюс. Царская Россия также практиковала стратегию, предусматривавшую ограничение расширения железнодорожной сети в западных регионах империи, чтобы затруднить продвижение противника в случае войны. С учётом этого в великих державах были созданы подразделения для строительства и эксплуатации военных железных дорог. К началу войны численность таких специально подготовленных военнослужащих в германской армии достигала 26 000 человек. Во время службы их тренировали на специально оборудованных полигонах, где им предстояло построить участки пути за определённое время, а также имитировать железнодорожные аварии и повреждения путей, которые им предстояло устранить самостоятельно. В конце обучения требовалось за несколько дней построить целую железнодорожную линию в неизвестном районе, которую после окончания учений необходимо было разобрать. В результате немецкая армия получила хорошо подготовленных и обученных специалистов по строительству и эксплуатации военных железных дорог.

Во время войны на оккупированных территориях были организованы военные железнодорожные управления (ВЖД). На территории Латвии и Литвы это было ВЖД № 8. В подчинении ВЖД находились как компании по строительству, так и по эксплуатации железных дорог. Руководство ВЖД осуществлял начальник Военных железных дорог, в распоряжении которого к 1918 году уже находилось более 441 000 человек, из которых лишь 40% составляли немецкие военнослужащие.

Сами полевые железные дороги в Германии делились на две группы – полевые (Feldbahn) и вспомогательные (Forderbahn). Ширина колеи у них была одинаковой – 600 мм, но элементы инфраструктуры различались. Полевые железные дороги были более капитально сконструированы и рассчитаны на работу с паровозами. Чтобы пар не выдавал противнику приближение поезда, ближе к фронту строились вспомогательные пути, которые были легче, но по которым двигались небольшие моторные паровозы. Широко использовалась также конная тяга, а в непосредственной близости от фронта вагоны часто толкали вручную. Рельсы были самыми лёгкими, что допускалось нормативами – 9,5 кг/м² для полевых железных дорог и 4 кг/м² для вспомогательных. Покрытие пути полевых железных дорог изготавливалось промышленным способом отрезками длиной 5 метров с железными шпалами. Вес такого отрезка составлял 220 кг, что позволяло перемещать его бригадой из нескольких человек. В качестве опорных путей использовались секции длиной 2 м, весившие 40 кг. Это означало, что такие пути можно было укладывать и подготавливать в относительно короткие сроки. Полевые железные дороги, по которым ходили паровозы, предполагалось строить со скоростью 3–5 км в сутки (на прокладку 100-километрового участка пути отводилась неделя). Опорные пути можно было строить быстрее – даже 6–10 км в сутки. Рельеф местности имел большое значение – полевые железные дороги допускали большие уклоны и радиусы, однако при строительстве путепроводов и мостов работы затягивались.

Паровозы весили 12 тонн, а тепловозы — всего 5 тонн. Они приводились в движение двигателем внутреннего сгорания, мощность которого была невелика, но, учитывая недавнее появление двигателей внутреннего сгорания, это доказывает, что немецкая армия была технически очень современна.

Возможно, одна из вспомогательных железнодорожных линий в непосредственной близости от фронта была построена уже в конце 1915 года, но в Селии первой полевой железнодорожной линией для паровой тяги стала линия Скапишки – Биржи, построенная весной 1916 года. Она была построена относительно качественно и уже заранее планировалась для нужд местного сообщения. Это подтверждается и более поздней эксплуатацией этой железной дороги в Латвии и Литве. Однако железные дороги, построенные в Селии, были предназначены исключительно для военных нужд. Неверно полагать, что немцы строили эти линии для экспорта леса, хотя после наступления 1917 года, когда фронт продвинулся значительно дальше на восток, они использовались для этой цели, когда заготовка леса для нужд фронта, скорее всего, была заменена его экспортом в Германию. В конце 1917 года статус узкоколейной железнодорожной сети Селии был изменён с полевых (Feldbahn) на малые (Kleinbahn). Отсюда и название «мазбанитис». Соответственно, Feldbahn обслуживала нужды армии, а Kleinbahn – гражданские перевозки. Известно также, что в 1918 году немцы начали организовывать перевозку гражданского населения по узкоколейной железной дороге Селии. Некоторые участки они также сносили после продвижения фронта. Например, железная дорога Абели-Калдабруня больше не обозначена на картах октября 1918 года, и нет никаких сведений о её использовании. Таков был характер быстро построенных армейских узкоколейных железных дорог. Тот факт, что большая часть этой сети осталась на территории Латвии после окончания Первой мировой войны, скорее является стечением обстоятельств и поражением Германии в войне с последующим провозглашением Латвийского государства.

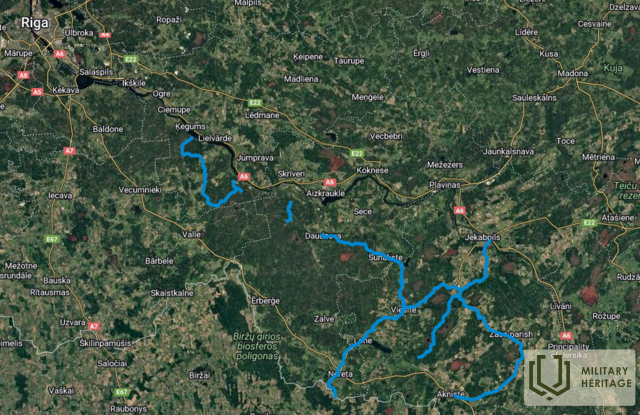

Всего в Селии 5 линий сельской железной дороги:

Линия Скапишки–Екабпилс. Эту линию протяжённостью 110 км можно считать основной железнодорожной сетью района Селии Каралаукс, а станцию Виесите – важнейшим железнодорожным узлом. Линия начиналась в Литве на ширококолейной железной дороге Паневежис–Даугавпилс и пересекала Латвию в Нерете;

Линия Виеситес-Даудзевас-Сецес. Движение по линии было открыто 14 июня 1916 года. Линия соединила железнодорожный узел Виеситес с линией широкой колеи Маскава-Вентспилс, соединив её с Даудзевас и далее с Сецес. Эта линия фактически также соединяла линии широкой колеи Даугавпилс-Паневежас и Масаквас-Вентспилс, разгружая линию широкой колеи Елгава-Даудзевас. Первая станция этой линии, Базницкгос, служила только для пересадки поездов. Вторая станция, Вилцини у озера Пикстерес, не предназначалась ни для грузовых перевозок, ни для перевозки людей — здесь она соединялась с лёгкой вспомогательной железнодорожной веткой, которая заканчивалась у линии фронта в безлюдной местности — нынешнем болоте Рожу Пурва на Краю Света. Эта линия сохранила точные сведения о другой опорной железнодорожной ветке – энтузиасте железной дороги Имантсе Дрейманисе в 60-70-х годах. В 1920-х годах он выяснил, что от станции Даудзева II до дома лесника в Силниеки и далее до Паграбкалние была проложена грунтовая дорога, по которой движение осуществлялось на конной тяге. По этой 12-километровой дороге немцы обеспечивали сообщение со складами в Йоргелани и Силниеки, а также подвозили лес. Ещё один интересный момент – построенный в самой Виесите 200-метровый деревянный путепровод. Чтобы сэкономить время и материалы, немцы не стали строить насыпи там, где это было необходимо, а вместо этого проложили пути по низким деревянным путям. Поскольку в то время ещё не были открыты технологии пропитки древесины, такие путепроводы и мостовые конструкции перестали служить в первой половине 1920-х годов и были заменены.

Линия Рокишки-Засас-Силини. Линия начиналась в Литве у ширококолейной железной дороги Даугавпилс-Паневежас, переходила на территорию Латвии в районе Акнисте и продолжалась до Гейдани и Засы, где начиналась вспомогательная железнодорожная линия, ведущая к фронту. Предположительно, целью этой линии было улучшение снабжения районов Екабпилса и Двиете. Особого внимания заслуживает впечатляющий 15-метровый деревянный мост через Южную Сусею у Акнисте, состоящий из двух участков и часто встречающийся на фотографиях железных дорог полевой колеи во время войны. После войны он больше не использовался.

Линии в районе Эглайне. Поскольку линия фронта у Двиете и Илуксте отходила от Даугавы и уходила вглубь страны, возникла необходимость в более интенсивном снабжении. Даугава здесь уже не была естественным препятствием, и у обеих сторон появились более широкие возможности для манёвра. Станция Эглайне (Еловка) находилась на ширококолейной железной дороге Даугавпилс – Паневежас и была выбрана в качестве основного узла узкоколейной сети в этом районе. От этой станции отходили как сельские, так и вспомогательные железнодорожные линии. Здесь также осуществлялись обширные перевалочные работы. Рядом со станцией ширококолейной железной дороги была построена отдельная станция для обслуживания узкоколейных железных дорог. Здесь можно было безопасно пересечь ширококолейную железную дорогу, поскольку дальнейшее движение по ширококолейной железной дороге в направлении Даугавпилса прекратилось. От Эглайне отходили две сельские железнодорожные линии – Эглайне – Висагина (на юг) и Эглайне – Бебрене (на север). Линия от Эглайне до Висагинаса (Чёрный Брод) была построена основательно, с использованием насыпей вместо деревянных эстакад. 1 июня 1916 года также было открыто коммерческое движение поездов от Висагинаса до Зарасая. Регулярное расположение станций каждые несколько километров свидетельствует об интенсивной эксплуатации этой линии. Линия также имела важное значение во время Войны за независимость, когда поставки военной техники осуществлялись даже из Польши. После 1920 года линия была закрыта. Другая линия – Эглайне-Бебрене – просуществовала всего год. Считается, что причиной закрытия стало множество временных деревянных конструкций – эстакад, которые широко применялись на этих линиях из-за болотистой местности и отслужили свой срок. Другой причиной может быть низкий спрос на относительно медленные поездки.

Линия Обели — Бебрене — Двиете. Линия начиналась в Литве от ширококолейной железной дороги Даугавпилс — Паневежас, переходила на территорию Латвии в Субате, продолжалась до Калдабруни, затем до Бебрене и далее до линии фронта у Двиете. Строительство велось в январе 1917 года. Такой срок был выбран для строительства, вероятно, для того, чтобы было легче закреплять деревянные эстакады в замерзшем болоте, что было бы сложнее в тёплую погоду. После войны участки линии от Обели до Калдабруни и от Бебрене до Двиете больше не использовались, однако участок Калдабруни — Бебрене эксплуатировался ещё долгое время.

Помимо этих основных линий существовало несколько отдельных более коротких линий и несколько легких вспомогательных железнодорожных линий для конной тяги, иногда проходивших параллельно линиям полевых железных дорог, по которым ходили паровозы.

Значительная часть узкоколейных линий продолжала эксплуатироваться и после Первой мировой войны, полностью закрываясь лишь в 1971–1972 годах. В межвоенный период железнодорожная сеть в экономически невыгодных местах была ликвидирована, но местами также расширялась и строились дополнительные линии. В 1919 году немецкая армейская железная дорога в Екабпилсе была продлена на 7 км до берегов Даугавы. Эта линия использовалась для перевозки леса для сплава по Даугаве. В свою очередь, например, станция Эглайне (термин «станция» относится не только к станции, зданию, но и к путевому полотну, прилегающей территории, вспомогательным постройкам), которая была одной из крупнейших на фронте и где производился как обмен грузами, так и ремонт подвижного состава, после войны не использовалась и была полностью ликвидирована в 1927 году. Строительство железной дороги обеспечивало работой рабочих, но сама железная дорога была важной транспортной артерией для лесозаготовок, перевозя как заготовленные материалы, так и рабочую силу. В 1930-х годах железные дороги шириной 600 мм в Селии были организованы таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность для местных жителей, однако грузовые перевозки осуществлялись в крупнейших центрах и на конечных станциях. Транспортное сообщение в регионе обеспечивали три линии: Виесите-Даудзева, Нерета-Екабпилс и Акнисте-Силини. Линия Виесите-Даудзева давала пассажирам возможность пересесть на широкую колею. Поскольку только на отдельных участках линий поезда ходили ежедневно (Екабпилс-Даудзева, Виесите-Даудзева и Екабпилс-Акнисте), а на других участках – только по определённым дням недели, начиная с 1936 года, Управление Латвийской железной дороги также обеспечивало автобусное сообщение, которое осуществлялось ежедневно. Преимуществом автобусов была их более высокая скорость, поэтому после появления автобусов в регионе основной функцией железной дороги оставалась перевозка местной сельскохозяйственной продукции. Однако пассажиры продолжали путешествовать по железной дороге. Зимой 1938 года из-за пыльных дорог даже автобусное движение временно прекратилось, и железная дорога осталась единственным видом транспорта. Построенная для нужд военного времени и соответствующих правил, железная дорога 600 мм была медленной. Пассажиры продолжают жаловаться на то, что 60-километровый участок от Екабпилса до Нереты занимал 8,5 часов, что соответствует средней скорости 7 км/ч, и, кроме того, требовалось делать пересадку. Из общего числа пассажиров только 10% пересаживались на конечных станциях в поезда широкой колеи, остальные же использовали 600-миллиметровую железную дорогу для передвижения внутри региона. Во второй половине 1930-х годов наблюдался значительный спад пассажирских перевозок, пассажиры предпочитали автобусы. После Второй мировой войны транспортное сообщение возобновилось. Параллельно продолжало развиваться автобусное сообщение, но узкоколейная железная дорога не испытывала недостатка в пассажирах, сохраняя важную роль в мобильности местного населения. В конце 1950-х годов железнодорожный транспорт достиг своего пика, не в состоянии удовлетворить даже весь спрос. В отличие от 1930-х годов, когда местные жители в основном использовали железную дорогу для перевозки сельскохозяйственной продукции на рынок и её приобретения дома (по сути, это была индивидуальная торговля), после Второй мировой войны железная дорога позволяла работникам лесного хозяйства добираться до работы, а студентам – в учебные заведения. Её значение определялось плановой экономикой и обеспечением работы колхозов. Возвращаясь к 1930-м годам, интересен тот факт, что рынки в регионе часто организовывались рядом с железнодорожными станциями для облегчения перемещения товаров. Также можно было перевозить скот с нескольких станций, заранее заказав вагоны. Анализируя грузоперевозки по группам, можно сказать, что в 1920-х и 1930-х годах самую большую группу грузов составляли лес и дрова, строительные материалы, зерновые, искусственные удобрения и скот. Важную роль играли также товары народного потребления, составлявшие меньшую долю, но имевшие важнейшее значение для экономики и быта. В советские годы на станциях были созданы базы по перевалке древесины, крупнейшая из которых находилась близ Даудзева, и в 1958 году на ней работало более 150 человек. С 1932 года в Крустпилсе начал работать сахарный завод, и перевозка сахарной свеклы стала ещё одной важной категорией грузов, которые обслуживала железная дорога 600 мм до её закрытия.

В Виесите, одном из немногих электрифицированных мест, работало локомотивное депо. В межвоенный период большинство станций и остановок ещё не имели электричества. Оборудование связи также было очень скромным: изначально на всю железнодорожную сеть приходилось всего три семафора.

Что касается подвижного состава, то основным видом подвижного состава стали паровозы с четырьмя парами ведущих колёс, которые назывались бригадными локомотивами (Brigadelokomotive). Применялись также паровозы с тремя или двумя парами ведущих колёс. Паровозы представляли собой так называемые танковые локомотивы, в баках которых (маяках) имелось место для запаса воды. Они также оснащались эжекторами, позволявшими пополнять запасы воды из водоёмов или колодцев. На вспомогательных железных дорогах использовались лёгкие конструкции фирмы «Deutz» с двумя парами колёс (Forderbarhnen), а кое-где на фотографиях встречаются и трёхосные локомотивы «Oberursel». Такие локомотивы были оснащены двигателем внутреннего сгорания и использовали керосин в качестве топлива. Учитывая их ценность, немецкая армия вывела все локомотивы с территории Латвии. Наиболее распространёнными из вагонов были бригадные вагоны (Brigadenwagen) грузоподъёмностью 5 тонн. Это были четырёхосные полувагоны открытого типа, имевшие две двухосные тележки, оборудованные ручным тормозом. Вагоны использовались повсеместно – в них перевозили людей, оружие, грузы, боеприпасы. Иногда для перевозки леса использовали всего две тележки, между которыми размещали деревянный груз. Такое решение считалось достаточно безопасным для данных условий эксплуатации. Паровозы выпускались с 1905 по 1919 год на немецких заводах Henschel, Borsig, Jung, Krauss, Orenstein & Koppel и других. Известно, что после Первой мировой войны в Латвии, включая другие регионы, продолжали эксплуатироваться 70 таких локомотивов. В свою очередь, вагоны выпускались с 1894 по 1917 год на различных предприятиях. После войны значительная их часть была переоборудована из полувагонов в закрытые вагоны для перевозки пассажиров и грузов. Немецкие армейские вагоны использовались для пассажирских перевозок до 1962 года, а для грузовых — до 1972 года. Для конных поездов использовались более лёгкие четырёхосные вагоны грузоподъёмностью 2,5 т, а также различные вагоны, называемые артиллерийскими железнодорожными вагонами снабжения (Artielerie-Folderbahnwagen). Применялись и более простые конструкции.

Рельсовые пары изготавливались по определённому стандарту, в основном на заводах концерна Krupp в Германии. Ширина колеи составляла 70 мм. Рельсовые секции изготавливались как прямолинейные, так и с радиусами 30 и 60 м. Рельсы и шпалы служили долго – на некоторых железных дорогах сельской колеи в течение всей эксплуатации использовался путевой материал, оставленный немецкой армией. В отчёте Латвийской железнодорожной службы за 1946 год отмечалось, что на 93,9% всех эксплуатируемых железных дорог шириной 600 мм всё ещё использовались оригинальные рельсы на чугунных шпалах, а на железнодорожной сети Виесите этот показатель составлял 99%.

После закрытия узкоколейных железных дорог практически все металлические части локомотивов и вагонов были отправлены на слом, а рельсы разобраны. Некоторые локомотивы и вагоны оказались в музеях. Последние узкоколейные железные дороги прекратили работу в 1973 году, через несколько лет после официального закрытия. Для демонтажа путей использовались довольно простые поезда – железная дорога сама себя разрушила.

Одним из доказательств прочных корней узкоколейной железной дороги в культуре и социально-экономических процессах региона является День железнодорожника, который отмечается в начале августа в Виеситском музее «Селия», где люди собираются в украшенном цветами локомотивном депо, хотя поезда не останавливались здесь уже более 50 лет.

Сегодня свидетельства существования узкоколейной железной дороги в регионе могут быть не очевидны для непосвященных, но их много, и их всё ещё можно найти. Местами сохранились насыпи линий, а также траншеи, где они пересекали низинные места. От станции Эглайне в сторону Илуксте даже есть опорная железнодорожная насыпь шириной в две лошадиные ноги, по которой тянули вагоны лошади. В Пилскалнес Сигулдине части железнодорожной линии превращены в пешеходные дорожки. Сохранились станционные здания, которые местами переоборудованы под жилые дома, местами заброшены и товарные амбары. Названия станций до сих пор видны на некоторых зданиях станции и остановок. Комплекс станции Варнавас сохранился лучше всего до наших дней. Музей «Селии» расположен на железнодорожном узле Виесите. Он включает в себя кирпичное локомотивное депо, построенное в 1927 году, и деревянную вагонную мастерскую, построенную в 1934 году. Здесь также можно увидеть сохранившийся паровоз МЛ-635, крытый грузовой вагон и платформу, а также моторизованный троллейбус с трулли и служебным вагоном. «Мазбанитис» можно увидеть в действии в Вентспилсском Приморском музее под открытым небом, где из участков первоначального пути созданы две действующие линии длиной 1,4 и 3 км.

600-мм железная дорога в Селии во время Первой мировой войны, И.Фрейберга, Т.Альтбергс, К.Дамбитис, А.Маркотс, Общество «Sēlijas kultūrs projekti», 2022;

Военные железные дороги в Латвии 1915-1920 гг., Т.Альтбергс, К.Дамбитис, Э.Екабсонс, Б.Лиелкая, Общество «Sēlijas kultūras projekti», 2024;

Сельские железные дороги, Т.Альтбергс, А.Биедриньш, Д.Пункулс, А.Тукишс, Вентспилсский музей, 2019

Связанная хронология

Связанные темы

Связанные объекты

Паровоз узкоколейной железной дороги «Mazbānītis» в вентспилсском приморском музее под открытым небом

В Приморском музее под открытым небом в Вентспилсе предлагаются поездки по двум железнодорожным линиям узкоколейной железной дороге или «Mazbānītis»: по кольцевой линии - 1,4 км и по горной линии - 3,0 км. «Mazbānītis» — это поезд, который с 1916 по 1963 год перевозил пассажиров и грузы по узкоколейным железнодорожным путям шириной 600 мм. Это наследие военной истории времен Первой мировой войны, которое когда-то играло важную роль в процветании культуры и экономики севера Курземе, обеспечивая связь между поселениями и рабочие места.

Строительство железной дороги шириной 600 мм было связано с Первой мировой войной, когда немецкая армия прибегла к строительству нескольких так называемых железных дорог «поля боя» (нем. Heeresfeldbahn) на оккупированной территории Латвии в 1916 году. Эти железные дороги можно было быстро построить, снести и перенести на другую линию фронта. Узкоколейные железные дороги Латвии продолжали непрерывно работать и в годы Второй мировой войны. На протяжении почти 60 лет узкоколейные железные дороги были единственным безопасным средством перевозки пассажиров, различной сельскохозяйственной продукции и лесоматериалов в города, как зимой, так и летом.

Музей «Селия» в Виесите

Музей «Селии» в Виесите состоит из нескольких частей: Дом Селии (культурно-историческая экспозиция «Селии») и пункт туристической информации (расположен в здании бывшей железнодорожной конторы), бывшая мастерская по ремонту локомотивов Виеситского депо, Центр ремёсел и экспозиция истории узкоколейной железной дороги «Селии» (расположена в здании мастерской по ремонту локомотивов). Самая узнаваемая часть музея в Виесите — Парк Маленького паровозика, расположенный на территории бывшего депо Виесите.

Узкоколейная железная дорога была построена немецкой армией в 1915–1916 годах для перевозки военных грузов, но после Первой мировой войны была адаптирована для пассажирских перевозок. В музее представлены паровоз, выпущенный компанией Schwarzkopff в 1918 году, а также служебная тележка, построенная в 1916 году, грузовая тележка, платформа для перевозки древесины, конка, дрезина и экспозиция, посвящённая железной дороге Селии. Музей также располагает семью историческими зданиями станции. «Парки Малого паровоза» (Mazā Bānīša Parks) понравятся посетителям с детьми.

Неподалёку от парка «Маленький паровозик», на исторической привокзальной площади Виесите, можно увидеть единственный в Латвии участок узкоколейной железной дороги с сохранившимся водокачкой. Рядом с привокзальной площадью расположено несколько исторических зданий: железнодорожный грузовой склад, дом культуры, здание пассажирского вокзала и аптека.

Железнодорожная станция Вецумниеки

Железнодорожная станция Вецумниеки расположена к югу от деревни Вецумниеки.

Железнодорожная станция Вецумниеки была построена в 1904 году как станция на линии Вентспилс – Москва. Первоначально она называлась «Нойгут» (во время немецкой оккупации 1916/1917 годов – «Нойгут Курлянд»). Она приобрела особое значение во время Первой мировой войны, когда от неё была проложена общеевропейская железнодорожная ветка. В 1916 году, когда линия фронта немецкой армии вдоль левого берега Даугавы укрепилась и стабилизировалась, 15 марта было принято решение о строительстве 25-километровой железнодорожной линии с шириной колеи 1435 мм от Вецумниеки до Балдоне (станция: Мерцендарбе – Мерцендорф) для нужд фронта. 30 марта к работам приступили около 5000 рабочих, и к 1 мая линия была построена до станции Скарбе, а к 6 мая – до Мерцендарбе. Последовательность станций с юга на север была следующей: Нойгут-Курланд, Ногут-Норд, Бирсемнек, Геденг, Скарбе, Мерцендорф. На крупнейшей из станций, Скарбе, производилась перевалка грузов, откуда их на гужевой тяге отправляли на фронт. Эта железная дорога просуществовала всего несколько лет, вплоть до 1921 года, по ней перевозили брёвна и дрова, пока она не была снесена в 1925 году. Расположение железнодорожной линии на разных участках сильно различается – местами её пересекают дороги различного значения, местами, поскольку хорошо видна насыпь, она проходит через лесные массивы. Есть места, труднопроходимые в вегетационный период.

От бывшей станции Гедини («Bahnhoff Gedeng») узкоколейная железная дорога ответвлялась в северо-восточном направлении, её пути продолжались к Даугаве. У дома Сила она пересекала Силупи (Каусупи) (бывшая станция «Bhf. Sille»), а у дома Подниеки ответвлялась. Первая ветка шла направо к Беркавасу, вторая – налево к горам Вилки, а затем возвращалась на ширококолейную (1435 мм) железную дорогу у станции Скарбе.

В сентябре 1917 года немцы построили ещё одну узкоколейную железнодорожную линию (колея 600 мм) от Мерцендарбе и Скарбе до Даугавы, где построили понтонный мост и 1 октября открыли движение до Икшкиле. Наводнение 4 декабря смыло упомянутый мост.

С 1919 года станция называется Вецмуйжа. В 1926 году на месте разрушенного во время войны деревянного здания вокзала было построено каменное здание (архитектор Я. Нейс). В 1940 году станция была переименована в Вецумниеки. 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года со станции Вецумниеки, как и со многих других железнодорожных станций Латвии, были депортированы несколько сотен жителей Латвии. Всего в результате депортационных акций 25 марта 1949 года (до 30 марта) пострадал 44 271 житель Латвии.

В 2000 году было закрыто движение пассажирских поездов по линии Елгава-Крустпилс, в настоящее время эта линия используется только для движения грузовых поездов.

Узкоколейная железная дорога в Биржае

Комплекс узкоколейной железной дороги XX века, имеющий значительную историческую, архитектурную и живописную ценность.

«Шяурукас» — узкоколейная железная дорога шириной 750 мм (2 фута 5 1/2 дюйма), самая длинная в Европе и один из самых уникальных объектов культурного наследия Литвы. Поэтому сохранившиеся участки узкоколейной железной дороги охраняются как культурное наследие. В Литве имеется 158,8 км (110 миль) узкоколейных железнодорожных линий шириной 750 мм (2 фута 5 1/2 дюйма), хотя только 68,4 км (обслуживающих пять станций) находятся в регулярном использовании, и по ним курсируют 12 локомотивов. Они включены в Реестр недвижимых объектов культурного наследия Литвы.

Узкоколейная железная дорога достигла Биржая в 1921–1922 годах, когда был расширен участок Биржай–Губерния. Это был первый участок узкоколейной железной дороги, построенный за счёт литовского государства.

В год независимости Литвы было построено 467 км узкоколейной железной дороги. По ней перевозили лесоматериалы на экспорт, кварцевый песок, скот, лён, свёклу, продовольствие. Взрослые ездили на работу, а дети – в школу. По выходным поезд был полон ягодников и грибников, а зимой – лыжников. До конечной станции линии «Губерния» в городе Шяуляй поезд останавливался на 16 железнодорожных станциях.

В 1922 году за один километр проезда в вагоне 1-го класса пассажиру приходилось платить 7,20 литовских ауксинов (немецких восточных марок), а в вагоне 3-го класса — 1,80 литовских ауксинов.

Во время Второй мировой войны узкоколейная железная дорога была милитаризована. Она также использовалась для перевозки «врагов народа» – людей, которых советская власть считала нелояльными (даже без особых на то оснований), – в простых вагонах для скота для принудительной депортации в Сибирь. После войны перспективы восстановления и развития узкоколейки стали весьма неопределёнными. Будущее Литовской железной дороги определялось целями советской экономики и политики.

С 1945 по 1980 год было закрыто более 400 км 20 участков узкоколейной железной дороги. Самыми протяжёнными оставались участки Биржай — Йонишкели и Йонишкели — Паневежис, грузооборот которых был несколько выше. В Биржай прибывало 3 поезда: 2 грузовых и 1 пассажирский. С расширением и развитием автомобильного транспорта узкоколейная железная дорога стала экономически неустойчивой. В 1988 году пассажирские перевозки были прекращены. В 1996 году, во времена Независимой Литовской Республики, узкоколейная железнодорожная линия до Биржая была полностью закрыта.

Сегодня комплекс узкоколейной железной дороги состоит из зданий депо и станции, водонапорной башни и старого железнодорожного участка. Позже, как напоминание о славных днях, для осмотра был привезён недавно перекрашенный локомотив.

Аукштайтийская баржевая железная дорога

Аукштайтийская узкоколейная железная дорога (литовский: Aukštaitijos siaurasis geležinkelis) — это туристическая железная дорога длиной 68,4 км (42,5 мили) в Литве, идущая от Паневежиса до Рубикяй, с шириной колеи 750 мм (2 фута 5 + 1⁄2 дюйма).

Узкоколейная железная дорога строилась с 1891 года с шириной колеи 750 мм (2 фута 5+1⁄2 дюйма). Первый участок был завершён 11 ноября 1895 года от Швенчёнели до Пастови, а в 1898 году он был продлен до Паневежиса. Регулярное пассажирское и грузовое движение началось осенью 1899 года. Первоначально на линии было 2 депо, 14 станций, 15 локомотивов, 58 пассажирских вагонов различных типов, 6 почтовых, а также 112 крытых и 154 открытых грузовых вагона. В 1903 году было перевезено около 65 000 тонн грузов и 40 632 пассажира.

В период независимости Литвы (1920–1938) Паневежис стал региональным центром, поэтому сюда перевозилось много сырья, такого как уголь, нефть, песок, соль и удобрения, а также сельскохозяйственной продукции, такой как лен, сало, сахар, зерно, мука и древесина.

Во время Первой мировой войны немецкая армия построила в 1916 году две ветки полевой железной дороги с шириной колеи 600 мм (1 фут 11+5⁄8 дюйма): от Губернии до Пасвалии и от Йонишкиса до Жеймели. Железная дорога имела важное функциональное значение в период между Первой и Второй мировыми войнами и способствовала экономическому развитию региона. После Второй мировой войны её эксплуатировала государственная компания «Lietuvos geležinkeliai».

Во второй половине XX века движение по железной дороге начало снижаться. В 1996 году железнодорожная линия к северу от Паневежиса была закрыта. В том же году узкоколейная железная дорога была включена в Список недвижимых культурных ценностей Литовской Республики и получила статус объекта культурного наследия. Затем начали курсировать туристические поезда. Грузовые перевозки постепенно прекратились в 1999 году. 1 ноября 1999 года в составе государственной железнодорожной компании «Lietuvos geležinkeliai» был создан новый Отдел узкоколейной железной дороги. Однако пассажирское движение было временно приостановлено в 2001 году. С 2006 года туристические поезда тянут тепловозы ТУ2, и они пользуются популярностью у пассажиров, число которых растёт.

Узкоколейная железная дорога Даудзева – Сунакстес – Виеситес

Узкоколейный железнодорожный узел Виесите – стратегически важная железнодорожная сеть в Селии

Узел узкоколейной железной дороги Виесите был крупнейшей в своем роде сетью железных дорог (колея 600 мм) в Латвии. Он действовал с 1916 по 1972 год и соединял несколько важных городов и поселков Селии – Нерету, Виесите, Даудзеву, Екабпилс, Акнисты и другие. Максимальная протяжённость железной дороги достигала 280 километров.

Происхождение и военное значение

Эта железная дорога была построена во время Первой мировой войны – с 1915 по 1916 год – вдоль берегов реки Даугавы для обеспечения снабжения фронта и переброски войск. Её строила немецкая армия с помощью местного населения. Это была так называемая «замковая железная дорога», использовавшаяся в военных целях.

В 1916 году было построено несколько линий:

- Скапишки (Литва) – Виесите – Алдауне (100 км),

- Пасмалве – Эглайне – Силини (120 км), где эта линия соединяется с предыдущей,

- Рокишки – Акнисте – Гейдани (50 км),

- Абели – Субате – Калдабруня (30 км), где находился железнодорожный треугольник для разворота поездов.

Были также построены ответвления на Бебрене, Двиети, Засу и Вандани. Некоторые из этих линий были демонтированы в 1920–1927 годах.

В том же 1916 году была построена линия Виесите–Даудзева с ответвлением до Сеце.

После войны – гражданское движение и развитие

После Первой мировой войны часть линий была демонтирована, но остальные вошли в сеть Латвийской государственной железной дороги. Они продолжали использоваться как для грузовых, так и для пассажирских перевозок.

В межвоенный период действовало несколько линий:

- Екабпилс–Нерета,

- Siliņi–Aknīste,

- Гость–Даудзева,

- Силини–Элкшни (31 км, построена в 1932 году для лесохозяйственных работ).

В 1936 году в Виесите открылось профессиональное училище, где готовили специалистов для железных дорог. В середине 1930-х годов на железнодорожном узле Виесите работало 67 пассажирских вагонов, служебные троллейбусы, снегоочистители и паровозы серии Мл.