Über den ersten Oberbefehlshaber der lettischen Armee, Dāvids Sīmansons

Die Essays im Buch „Kommandeure der lettischen Armee“ überzeugen uns davon, dass die Geschichte maßgeblich von einzelnen Persönlichkeiten geprägt wird. Obwohl sie nur kurze Zeit im Zentrum der wichtigsten historischen Ereignisse standen, leisteten wahre lettische Patrioten mit ihrer reichen militärischen Erfahrung einen bedeutenden Beitrag zur Aufstellung und Stärkung der lettischen Armee und zu den Wendepunkten der Geschichte.

Diese Geschichte handelt vom ersten Oberbefehlshaber der lettischen Armee, Dāvids Sīmansons (1859-1933).

Dāvids Sīmansons wurde am 4. April 1859 in Pilāti, Gemeinde Valmiera, geboren. Er absolvierte die Bezirksschule Limbaži. 1880 trat er freiwillig in die Armee ein und diente im 115. Infanterieregiment. 1881 trat D. Sīmansons in die Rigaer Junkersschule ein, die er 1883 als Fähnrich abschloss. 1888 wurde er zum Leutnant befördert. 1891 trat er in die Generalstabsakademie ein. 1892 wurde D. Sīmansons zum Oberleutnant befördert, gefolgt von den Rängen Stabshauptmann (1899), Hauptmann (1901) und Oberstleutnant (März 1904).

Von 1904 bis 1905 nahm D. Sīmansons am Russisch-Japanischen Krieg teil; von 1910 bis 1912 war er ein hoher Offizier im Generalstab. 1910 wurde er zum Oberst befördert und im Mai 1915 zum Generalmajor. Bis Ende 1917 kommandierte D. Sīmansons verschiedene Armeeeinheiten – das Bataillon des 116. Infanterieregiments, das 66. Infanterieregiment, die 17. Divisionsbrigade, die Kaluga-Brigade, die 135. Division und die 4. Division. Er wurde in Kämpfen mehrfach verwundet. Im Oktober 1917 schied D. Sīmansons aus dem Militärdienst aus und kehrte im Januar 1919 nach Riga zurück. Am 6. Juni 1919 trat D. Sīmansons, inzwischen General, den Streitkräften der Lettischen Provisorischen Regierung, der 1. Lettischen Separaten Brigade, bei.

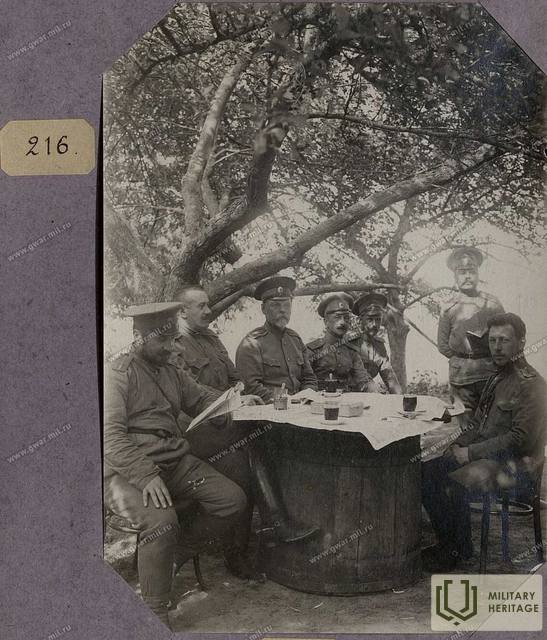

Die Arbeit von Oskars Kalpas (1882–1919) wurde von Oberstleutnant Jānis Balodis (1881–1965) direkt fortgeführt, der im April 1919 auf der Grundlage des Kalpaks-Bataillons die 1. Lettische Separate Brigade aufstellte. Dieses Bataillon unterstand, wie auch das O. Kalpaks-Bataillon, dem Oberkommando der deutschen Landeswehr. Die Aufstellung der Lettischen Armee begann daher erst am 10. Juli 1919 nach der Vereinigung der 1. Lettischen Separaten Brigade mit der von Jorģis Zemitāns (1873–1928) befehligten Nordlettischen Brigade. General Dāvids Sīmansons, der aus Russland stammte, wurde zu ihrem ersten Oberbefehlshaber ernannt. Er hatte zuvor nicht in lettischen Regimentern gedient und war der lettischen Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.

Gleichzeitig war er vom 15. Juli bis zum 5. September auch Sicherheitsminister der Provisorischen Regierung, die vom Volksrat bestätigt, umstrukturiert und um einige Vertreter von Minderheiten ergänzt wurde.

Der damalige Leiter der Presseabteilung des Stabes des Oberbefehlshabers der Armee, Hauptmann Aleksandrs Plensners, schrieb, dass er vor allem als Kompromissfigur zum Oberbefehlshaber ernannt worden sei, damit er sich nicht zwischen J. Zemitāns und J. Baložs entscheiden müsse, angesichts der Widersprüche zwischen den sogenannten „Nordern“ und „Südern“ nach der Schlacht von Cēsis, an der die von J. Baložs befehligte Brigade nicht teilgenommen oder Neutralität gewahrt hatte.

Plesner schrieb über seine Eindrücke: „[...] Er war bereits 60 Jahre alt, ein hohes Alter, wie ich damals empfand, aber ich merkte es ihm kaum an. Er schien mir ein typischer russischer General zu sein. Mit dem Säbelgurt über dem deutlich sichtbaren Bauch. Trotzdem war er aufmerksam und freundlich zu allen Menschen, egal wer sie waren. Ich hatte einen guten Eindruck von ihm. Natürlich befand er sich nun in einer völlig anderen Atmosphäre und einer völlig anderen Armee als der, in der er zuvor gedient hatte. Aus seiner bisherigen Perspektive war er nun ein Rebellenkommandant. Es schien, als ob ihm diese Aufgabe nicht missfiel. Sie war nur noch neu und ungewohnt für ihn. Er musste sich erst daran gewöhnen. Und er bemühte sich sichtlich darum, dies zu verstehen. Offenbar war das lettische Blut in seinen Adern noch nicht ganz versiegt.“

Während dieser schwierigen Zeit musste sich der Oberbefehlshaber mit einer Vielzahl von Problemen im Zusammenhang mit der Existenz der neuen Armee auseinandersetzen – Treibstoff-, medizinische und politische Probleme.

Die Besonderheiten der Arbeit des Oberbefehlshabers zeichnen sich auch dadurch aus, dass es anfangs einige Unklarheiten bei der Nummerierung der Regimenter gab. Diese spiegelten die Konkurrenz zwischen den Offiziersgruppen der lettischen Armee wider, den bereits erwähnten sogenannten „Nordmännern“ und „Südmännern“.

Ende August nahm Oberbefehlshaber David Simonsons an einem Treffen von Vertretern der Antiterroreinheiten in Riga teil, wo der polnische Militärvertreter Aleksander Miskowski Bermonts wahre Absichten aufdeckte. Unmittelbar darauf, am 30. August, reichte Simonsons seinen Rücktritt vom Amt des Kriegsministers ein, „da er nur noch Oberbefehlshaber des Heeres sein möchte, nachdem er die Aufgaben des Kriegsministers lediglich vorübergehend übernommen hat.“

Offenbar bahnte sich die Krise der Bermont-Truppen an; Anfang Oktober war der Regierung und dem Oberkommando der Armee bereits klar, dass es zu einem Konflikt kommen würde.

Am 6. Oktober ermächtigte der Oberbefehlshaber der Armee, D. Sīmansons, in einem verschlüsselten Telegramm den Militärvertreter Mārtiņš Hartmanis, die Führung der polnischen Armee aufzufordern, die Kampfhandlungen gegen Bermonts Truppen zu eröffnen, die „von Kurland und Litauen aus“ in nordöstlicher Richtung vorrückten. Am 8. Oktober begannen Bermonts Truppen ihren Angriff auf Riga.

Bereits am 11. Oktober berief das Verteidigungsministerium ein Treffen zwischen Oberbefehlshaber D. Sīmansons und den Leitern der französischen und britischen Missionen ein, um Bermonts Aufruf zum Waffenstillstand und zur Vereinbarung eines gemeinsamen Vorgehens gegen die Rote Armee zu erörtern. Die Meinungen gingen auseinander, und eine Antwort erfolgte nicht umgehend. D. Sīmansons lehnte erst wenige Tage später ab. Am 14. und 15. Oktober griffen Teile der Latgale-Division unter schweren Verlusten über die Düna-Brücken an. Gleichzeitig wurden mit Unterstützung der alliierten Flottillenartillerie Daugavgrīva und Bolderāja erobert.

Im Jahr 1926 wurde D. Sīmansons mit dem Lāčplēsis-Kriegsorden 3. Klasse ausgezeichnet, weil er am 9. und 10. Oktober „durch sein umsichtiges und energisches Handeln die Soldaten vor der Gefahr rettete, alle unsere Einheiten an das rechte Ufer der Düna verlegte und dem Feind keine Beute überließ. Mit selbstlosem Einsatz hielt er allen überlegenen Schlägen des Feindes stand und begann sehr bald einen Angriff, in dessen Folge Daugavgrīva und Bolderaja befreit wurden, was maßgeblich zur Befreiung ganz Rigas beitrug.“

Am 15. Oktober stellte D. Simansons einen Antrag auf Haftentlassung. Die anfänglichen Misserfolge beim Anschlag in Bermont hätten sich als zu schwerwiegend für seine Gesundheit erwiesen.

Am nächsten Tag wurde er in Reserve gestellt. Plensner gab zu, dass die Simansons zum Rückzug befohlen worden waren. Indem er sich jedoch entschied, Widerstand zu leisten und Zemitāns für dessen Befehl zum Rückzug aus Riga zu bestrafen, handelte er entgegen den Absichten der Regierung, die die Stadt schützen wollte.

Zemitāns hatte auf Ulmanis' Befehl hin den Rücktrittsbefehl erteilt. Dies wird indirekt dadurch bestätigt, dass Außenministerin Zigfrīds Anna Meierovics Balodis bereits am 14. Oktober bei ihrer Abreise nach Polen den Posten des Oberbefehlshabers anbot und dass Sīmansons, offenbar verärgert, am 17. Oktober, als Balodis in Riga eintraf, nicht im Hauptquartier erschien, um den Posten zu übergeben, und dabei Krankheit vorschob.

Der Historiker Edgars Andersons glaubt, dass Sīmansons auf Ulmanis’ Initiative hin durch Balodis ersetzt wurde. Bemerkenswert ist, dass Ulmanis, nachdem Bermont aus Lettland vertrieben worden war, Sīmansons erneut „für die Arbeit der Organisation der Armee dankte, die der General begonnen hatte und die nun vollendet wird“.

Ab Dezember 1920 war Sīmansons Mitglied des Rates des Verteidigungsministeriums (Krieg) und seit 1924 amtierender Vorsitzender des Rates.

Ende 1921 schrieb der damalige Vorsitzende des Kriegsrates, Kārlis Goppers, in seiner Bescheinigung: „Ein reines Gewissen und klare Prinzipien erlauben es ihm nicht, sich mit den gegenwärtigen, ungelösten Umständen zu beschäftigen, die ihn oft beunruhigen und ihm Sorgen bereiten. Die großen Selbstaufopferungen im Krieg haben seine Gesundheit beeinträchtigt, sodass er nicht mehr die Energie und Ausdauer aufbringen kann, die er von der Arbeit gewohnt war.“

Im Februar 1925 wurde Sīmansons beurlaubt. Im Sommer 1930 berichtete die Presse: „An sonnigen Tagen kann man in den Gassen der Esplanade oder im Grünen des Vērmaņa-Gartens einem alten Soldaten in Generalsuniform begegnen. Auf einen Stock gestützt, geht er jeden Schritt, als trüge er die Last seines langen Lebens und seiner Dienstjahre. Viele ahnen nicht, dass dieser alte Mann der älteste lettische Soldat und zugleich unser ältester General ist.“

David Simonsons starb am 13. Januar 1933 im Rigaer Militärkrankenhaus, in das er bereits Ende 1932 eingeliefert worden war. Der General wurde aus dem Rigaer Dom geborgen und mit militärischen Ehren auf dem Brüderfriedhof neben der Statue der „Mutter Lettland“ beigesetzt.

Im Jahr 2013 wurde in Limbaži nahe der Fassade des ehemaligen Stadtratsgebäudes (Baumaņa Kārļa laukums 1) eine Gedenktafel für D. Sīmansons angebracht.

Während seiner militärischen Laufbahn erhielt D. Sīmansons Auszeichnungen - den lettischen Lāčplēsis-Kriegsorden 3. Klasse, das Verteidiger-Verdienstkreuz; das russische St.-Georgs-Schwert, den St.-Wladimir-Orden 3. und 4. Klasse, den St.-Stanislaw-Orden 2. und 3. Klasse, den St.-Anna-Orden 3. Klasse.

„Kommandeure der lettischen Armee“, Verlag „Jumava“, 2018.

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Themen

Zugehörige Objekte

Sudrabkalniņš-Hügel – Denkmal für den Kampf gegen die Bermondt-Armee

Das Hotel liegt in Riga, Pārdaugava, an der Kreuzung der Slokas- und Kurzemes-Alleen.

Anfang November 1919, während des Lettischen Unabhängigkeitskrieges, fanden in Pārdaugava Straßenkämpfe zwischen der lettischen Armee und Bermonts Truppen statt. Der entscheidende Angriff auf Bermonts Armee erfolgte in diesem Gebiet. 1937 wurde in Sudrabkalniņš nach einem Entwurf von Kārlis Zāle ein Denkmal enthüllt, das die gefallenen Soldaten des 6. Rigaer Infanterieregiments ehrt und ihre militärischen Verdienste würdigt.

Die Gedenkmauer – eine symbolische Befestigungsanlage – wurde so konzipiert, dass ihr Tor einen Löwen zeigt, der den Weg für den Feindangriff versperrt. Sie wurde aus Steinblöcken des Wehrwalls der Festung Daugavgrīva und aus dem Granit des Freiheitsdenkmals errichtet. Die Kosten für die Gedenkstätte beliefen sich auf fast 35.000 Lats. Zum Vergleich: Für diesen Betrag hätte man in Lettland vier Ford Shield V8 De Luxe kaufen können.

Heute können Sie eines der beeindruckendsten Denkmäler des Unabhängigkeitskrieges besichtigen.

Rigaer Brüderfriedhof

Der Bruderfriedhof liegt im nördlichen Stadtbezirk Rigas. Der 9 ha große Soldatenfriedhof ist das hervorragendste und bedeutendste Ehrenmal des Landes. Hier haben etwa 3000 gefallene lettische Soldaten ihre letzte Ruhe gefunden. Die Brudergräber entstanden im Ersten Weltkrieg, als man drei Mitglieder der lettischen Schützenregimenter, die im Kampf gegen die deutsche Armee im Tireļi-Moor gefallen waren, dort beisetzte. Später wurden auch an anderen Fronten und anderen Kriegen gefallene lettische Soldaten auf dem Bruderfriedhof bestattet. Das Ehrenmal wurde vom Bildhauer Kārlis Zāle entworfen und ist das erste seiner Art in Europa in dieser Gesamtkomposition aus Landschaft, Architektur und Bildhauerarbeiten. Zum Einsatz kamen hier typische Elemente der lettischen Landschaft, der traditionellen Bauernhöfe, der lettische Folklore und Geschichte, um die soldatischen Tugenden und die Lebenswege der Gefallenen nachzuzeichnen. Das 1936 eingeweihte Ehrenmal besteht aus drei Teilen: dem „Weg der Besinnung“ - eine 250 m lange Lindenallee, der „Heldenterrasse“ mit einer altarartigen Ewigen Flamme auf einem Eichenhain sowie dem weiten Gräberfeld selbst, das von der „Lettland-Mauer“ mit der Skulptur der „Mutter-Lettland“ und ihren gefallenen Söhnen abgeschlossen wird.