Депортации жителей Литвы

II Вторая мировая война, IV Оккупация Советами и Холодная война

Депортации литовского населения (1940–1953) – один из самых трагических эпизодов истории Литвы XX века, когда советский режим проводил систематическую политику истребления литовского народа. Эти депортации, спланированные Иосифом Сталиным, были частью более масштабной советской репрессивной политики, затронувшей все территории, оккупированные после пакта Молотова–Риббентропа: Прибалтику, Западную Украину, Молдову, Белоруссию и часть Польши.

История депортаций началась в октябре 1939 года, когда из оккупированного Советским Союзом Вильнюсского края было депортировано около 25 000 человек, в основном поляков и евреев. В 1940 году, после создания в Литве органов НКВД и госбезопасности, начались систематические депортации населения. Советские власти составили списки так называемых «антисоветских элементов», в которые были включены 63 категории лиц: бывшие государственные служащие, офицеры, учителя, крестьяне и другие представители интеллигенции.

Первая массовая депортация началась в ночь на 14 июня 1941 года. Людей будили и давали всего несколько часов на подготовку к дороге. Депортации осуществляли специально присланные из Москвы сотрудники НКВД с помощью красноармейцев и местных коммунистических активистов. Депортированных часто грабили, подвергали издевательствам, а мужчин разлучали с семьями и отправляли в лагеря. В ходе этой депортации было депортировано 17 600 человек, из которых 71,6% были литовцами, 12,5% – евреями и 11% – поляками.

Условия ссылки были нечеловеческими. Людей везли в гужевых повозках по 3–4 недели. Вагоны были оборудованы деревянными нарами для лежания, а посередине находилась яма для отправления естественных надобностей. Вагоны были переполнены, не хватало воздуха, воды и медицинской помощи. Питание выдавалось только один раз в день. Большинство ехали в летней одежде, так как не было ни времени, ни возможности взять с собой более тёплые вещи. Более слабые ссыльные — старики, дети и больные — часто умирали в пути.

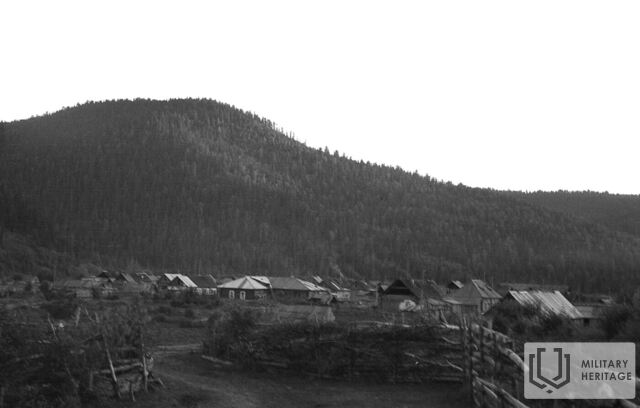

Ссыльных распределили по разным районам Сибири: Коми, Алтайскому и Красноярскому краям, Иркутской, Томской, Свердловской областям и Бурят-Монгольской Республике. Особенно суровыми были условия в Якутии, за Полярным кругом, где ссыльные были вынуждены ловить рыбу в море Лаптевых. Многие из них погибли в первую же зиму от голода и холода.

Повседневная жизнь в ссылке была полна испытаний. Первым ссыльным часто приходилось строить себе бараки или бараки. Они жили в тесноте, по несколько семей в одной комнате, где зимой температура опускалась до -50°C. Ссыльные работали на лесозаготовках, в шахтах, на стройках и в колхозах. Нормы выработки были непосильными, и за их невыполнение им сокращали и без того скудный рацион, состоявший в основном из хлеба и супа. Выжить им помогали дары леса – ягоды, грибы, рыбалка.

Дети ссыльных часто не могли посещать школу из-за языкового барьера и дискриминации, но литовцы старались научить их родному языку, истории и национальной идентичности. Несмотря на трудности, ссыльные организовывали тайные литовские мероприятия и праздники, пели гимны и формировали хоры.

После войны депортации продолжились ещё более интенсивно. 22–23 мая 1948 года в ходе операции «Весна» было депортировано 40 002 человека, 25–28 марта 1949 года в ходе операции «Прибой» – 28 981 человек, а 2–3 октября 1951 года в ходе операции «Осень» – ещё 16 150 человек. Депортации проводились в целях слома сопротивления советской власти и ускорения коллективизации.

Возвращение в Литву началось после смерти Сталина в 1953 году, но это был новый этап испытаний. Возвращающиеся не имели права поселиться в своих домах, которые зачастую уже занимали советские чиновники. Им запрещалось регистрироваться в крупных городах, и было трудно найти работу, особенно по специальности. Дети ссыльных сталкивались с дискриминацией в школах и при поступлении в вузы. КГБ следил за вернувшимися ссыльми, считая их «неблагонадёжными элементами».

Всего в 1940–1953 годах из Литвы было депортировано более 132 тысяч человек, 70% из которых составляли женщины и дети. Около 28 тысяч человек погибли в ссылке. По данным Лаврентия Берии, деятеля НКВД СССР, наркома внутренних дел и одного из главных организаторов массовых репрессий 1930–1940-х годов, общее число репрессированных литовцев достигло 220 тысяч — каждый десятый житель Литвы. К 1970 году в Литву вернулись лишь около 60 тысяч депортированных, а около 50 тысяч не смогли вернуться или вернулись с большим опозданием.

В 1988 году депортированные были официально реабилитированы, а в 1990 году, после восстановления независимости Литвы, им были предоставлены социальные гарантии и право на компенсацию. 14 июня стало Днём траура и надежды. Однако Россия, как государство-правопреемник СССР, так и не принесла официальных извинений за депортации и их последствия для литовского народа.

Опыт и лишения изгнанников стали важной частью исторической памяти литовского народа, передаваемой из поколения в поколение через мемуары, дневники, письма и свидетельства. Депортации не только физически уничтожили значительную часть нации, но и нанесли ущерб традиционному общественному укладу, семейным связям и культурному наследию. Это была систематическая политика геноцида, последствия которой ощущаются и по сей день.

Дополнительные источники информации

Связанная хронология

Связанные объекты

железнодорожная станция Плунге

Железнодорожный вокзал в Плунге был построен в рамках линии Тельшяй-Кретинга, которую строила датская компания Höjgaard&Schult. Строительство вокзала началось в 1930 году, а основные работы совпали с большим пожаром в Плунге 1931 года, который, тем не менее, не остановил строительство. Станция была открыта 29 октября 1932 года.

Железнодорожный вокзал Плунге построен по типовому проекту, аналогичный вокзал находится в городе Тельшяй. В архитектуре, между одноэтажными боковыми крыльями, выделяется двухэтажная центральная часть с вестибюлем внутри, а ярким эстетическим элементом является ажурный декор парапета крыши, который в настоящее время реконструируется.

В межвоенные годы в городе пользовался популярностью Плунгский гарнизонный солдатский оркестр, который сопровождал музыкой отбывающих с нового вокзала солдат запаса. Известно, что 18 сентября 1938 года на Плунгеском железнодорожном вокзале солдаты, вернувшиеся с полевых учений, были торжественно встречены гимназистами и учениками начальной школы, учителями и другими горожанами.

В годы холодной войны железнодорожная станция Плунге также приобрела важное значение для военной промышленности. В период с 1960 по 1978 год в лесах Шатейкяй и Плокштине располагались наземная пусковая площадка Шатейкяй и подземная пусковая площадка Плокштине для термоядерных ракет. Как во время их строительства, так и позднее, в период эксплуатации, строительные материалы, оружие и всё остальное перевозилось по железной дороге на железнодорожные станции Плунге и Шатейкяй.

В период массовых депортаций населения в лагеря, проводимых советскими оккупационными властями в 1941–1952 годах, значительная часть была депортирована и с Плунгеского железнодорожного вокзала, о чём свидетельствует памятная доска, установленная на стене здания пассажирского зала. Мемориальная доска была открыта 14 июня 1991 года благодаря усилиям членов Плунгской группы Движения за перестройку Литвы и Плунгской роты Союза стрелков Литвы.

Железнодорожная станция Мажейкяй

Железнодорожная станция расположена в центральной части города Мажейкяй, поэтому она стала осью городского развития. Она начала работу 4 сентября 1871 года рядом с недавно построенной железнодорожной линией Лиепая-Ромнай. Пассажирский зал, построенный в 1876 году, стал первым кирпичным зданием, вокруг которого постепенно формировался город. Несколько лет спустя Мажейкяй (тогда ещё город Муравьёв) был соединён с Ригой.

До 1918 года вокзал, как и город Мажейкяй, носил имя вильнюсского генерал-губернатора Муравьёва по прозвищу «Корик», прославившегося подавлением восстания 1863–1864 годов. Вокзал посещали многие исторические личности: во время Первой мировой войны в ресторане вокзала обедал кайзер Германской империи Вильгельм II, где командир бермонтинцев полковник Бермонтас-Аваловас получил генеральское звание, а в 1927 году вокзал посетил президент Первой Литовской Республики Антанас Сметона. В районе вокзала происходили столкновения между защитниками свободы Литвы из Мажейкской роты и красными латышскими стрелками, действовавшими на стороне Красной армии.

В 1941 году и после войны со станции были депортированы жители Мажейкского района. Среди них была четырёхлетняя Броне Ляудинайте-Таутвидене (председатель Мажейкского отделения Литовского общества политзаключённых и ссыльных) с семьёй и многие другие семьи.

Сегодня вокзал не утратил своего первоначального назначения, и на его стене установлена мемориальная доска, напоминающая о депортациях 1941 года и послевоенного периода в глубинку России. Ежегодно 14 июня на вокзале отмечают День скорби и надежды.

Вагон депортационного поезда

Отреставрированный депортационный вагон находится недалеко от железнодорожной станции Радвилишкис как напоминание о трагической истории массовых депортаций жителей Литовской Республики.

В отдалённые районы Советского Союза советскими оккупационными властями в 1941–1952 годах. Только из Радвилишкиса было депортировано более 3000 человек.

Всего с 1941 по 1952 год из Литвы было депортировано около 135 500 человек. 14 июня 1941 года – в первый день массовых депортаций в Литве – вагоны поездов начали «заполняться» жителями Радвилишкиса и окрестностей.

В 2012 году вагон был передан самоуправлению Радвилишкского района егерским батальоном специального назначения имени Витаутаса Великого Вооружённых сил Литвы при посредничестве Центра исследований геноцида и сопротивления населения Литвы. Подлинный депортационный вагон был привезён из Каунаса и бережно отреставрирован железнодорожниками, и теперь в нём располагается небольшая экспозиция.

Композиция «Путь боли и страдания»

В 1989 году рядом с деревянной колокольней церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Радвилишкисе была открыта композиция «Три креста – Тропа скорби и страданий», посвящённая памяти литовских мучеников, ссыльных и политзаключённых, погибших на просторах Сибири. Её авторы – В. Вайцекаускас, А. Довидайтис и Э. Гаубас. 14 июня 1995 года, в День скорби и надежды, рядом с Трёмя крестами – железнодорожными путями, символизирующими поезда, везшие людей из Радвилишкиса в ссылку, была освящена Тропа скорби и страданий. Стена памяти, сложенная из полевых камней, – памятник тем, кто не вернулся из далёких сибирских просторов. Рельсы изломаны, как и судьбы ссыльных. В 2001 году, 14 июня 2018 года, в ознаменование Дня траура и надежды и 60-летия изгнания возле этого символического мемориала был посажен Дуб Надежды.

Жеймелисская евангелическо-лютеранская церковь

В центре города Жеймельс находится евангелическо-лютеранская церковь Жеймельса. Она была построена в 1793 году на месте старой церкви, построенной в 1540 году. В 1753–1759 годах священником в Жеймельсе был латышский писатель и фольклорист ксендз Готхардас Фридрихас Стендерис, создавший первую грамматику латышского языка.

С 1929 по 1949 год в церкви служил ксендз Эрик Лейер, прославившийся своей борьбой за сохранение церквей во время нацистской и советской оккупаций. Э. Лейер не покинул Литву в 1941 году, когда почти все евангелическо-лютеранские священники бежали в Германию (из 55 приходов действовало только 8), и окормлял евангелическо-лютеранские приходы по всей стране.

В годы советской оккупации он активно выступал против закрытия церквей, восстанавливал приходы, назначал в них духовенство, протестовал против конфискации церквей и ареста ксендз Юргиса Гавяниса. У себя дома он спрятал от ссылки Мейлуте Марию Раштиките-Алкснене, дочь генерала Стасиса Раштикиса, главнокомандующего литовской армией, и родственницу президента Антанаса Смятоны. Э. Лейерис снабдил её новыми документами и сам занимался её образованием, не давая ей учиться в школе.

В конце 1949 года был арестован советскими властями, осуждён «за антисоветскую деятельность» и сослан в Красноярский край. Умер в 1951 году в Михайловском лагере, место захоронения неизвестно. В 1989 году реабилитирован.

В память о Э. Лейерсе на кладбище города Жеймелиса установлен памятник, его именем названа улица, а в церкви установлена мемориальная доска.

Шяуляйская железнодорожная станция

Железнодорожная станция расположена в Шяуляе.

4 сентября 1871 года на железнодорожной линии Лиепая — Ромнай был открыт вокзал третьего класса. Шяуляй стал важным железнодорожным узлом. Во время обеих мировых войн главное здание вокзала — пассажирский зал — неоднократно повреждалось и перестраивалось: в 1923 году был проведён капитальный ремонт, а в 1930–1931 годах зал был расширен и реконструирован. В 1935 году Шяуляйскому вокзалу была присвоена категория вокзала первого класса. После Второй мировой войны вокзал был вновь реконструирован. В советское время, 4 сентября 1971 года, здесь был открыт железнодорожный музей. Станция стала свидетелем репрессий, осуществлявшихся СССР против литовского населения: во время депортаций 14–18 июня 1941 года из Шяуляя были депортированы 351 семья и один человек, депортации продолжались в 1945–1953 годах.

Вокзал действует и по сей день, а в 1996 году на стене его здания была открыта мемориальная доска депортированным (обновлена после 2010 года).

Связанные истории

Путешествие учительницы Римтауте в Сибирь

Всего через два месяца после свадьбы учительницу Римтауте Якайтене вместе с мужем и его родителями сослали в Сибирь. Без суда и следствия, без предъявления обвинений — просто за то, что они были родственниками.

Путешествие девятилетнего ребенка в изгнание

Писательница Регина Гунтулите-Руткаускене, сосланная в возрасте девяти лет, вспоминает депортацию 14 июня 1941 года, когда её вместе с семьёй отправили в Сибирь. Её история раскрывает не только физическую, но и душевную боль изгнания, которая сопровождала её и после возвращения в Литву.

Женский труд в советской ссылке

Литовские ссыльные, привыкшие к традиционным женским ролям в Литве между двумя мировыми войнами, столкнулись с тяжелым физическим трудом и новой реальностью изгнания, где больше не существовало различия между «мужской» и «женской» работой.