Советские военные базы в Латвии

IV Оккупация Советами и Холодная война

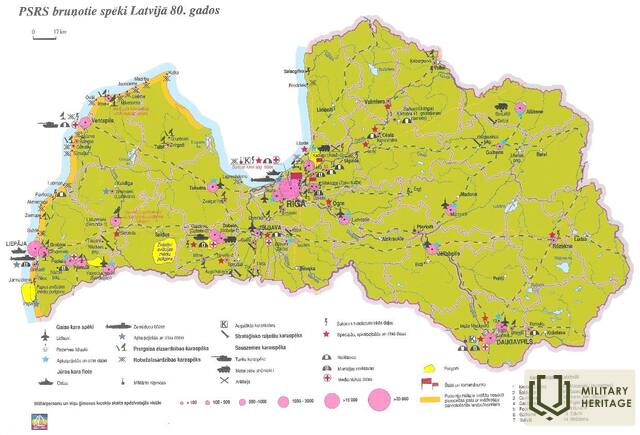

Всего в Латвии было расквартировано около 400 частей советских войск на примерно 500 объектах, что в общей сложности составляло более 50 000 военнослужащих.

Дополнительные источники информации

Книга «Латвия — под властью советских военных»

Латвийское общество исследований оккупации (ЛОИБ) опубликовало совместную работу трех авторов — «Латвия под советской военной властью, 1939–1999».

В книге рассказывается о том, как происходила оккупация Латвии, как на территории Латвии размещались части Советской армии, как Латвия была наводнена советскими военными базами и какой ущерб оккупация нанесла экономике и экологии Латвии.

Авторы разъясняют правовые аспекты оккупации и порядок подсчёта ущерба, нанесённого Латвии в период советской оккупации. Издание дополнено картой Латвии, на которой отмечены места расположения крупнейших советских военных баз на её территории.

Книга «Латвийско-советская военная база. 1938–1998: материалы и документы о пребывании Советской армии в Латвии и её выводе»

В книге собраны материалы и документы о дислокации и пребывании армии и вооружения СССР в Латвии с 1939 по 1998 год, когда прекратил свою деятельность последний военный объект Российской Федерации на территории Латвийской Республики — Скрундская радиолокационная станция «Днепр». Авторы были тесно связаны с процессом вывода Советской Армии, поэтому могут предоставить информацию из первых рук. Например, Илгонис Упмалис был начальником Бюро контроля за выводом вооружённых сил, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, а Я. Диневич, депутат Сейма Латвии, государственный министр, возглавлял латвийскую делегацию на межгосударственных переговорах. Раскрывая историю вступления Советской Армии в Латвию и её пребывания здесь, авторы более подробно останавливаются на процессе вывода Российской Армии, являющейся правопреемницей бывшей армии СССР. В книге опубликованы многочисленные документы и их факсимиле, фотографии, обширный иллюстративный материал, а также указатель персоналий.

Ваши комментарии

Дорогой Крис, спасибо за ваш комментарий. В переводах была ошибка, которую мы исправили. С уважением, «Lauku ceļotājs».

Связанная хронология

Связанные объекты

Советский военный городок в Межгарциемсе (Mežgarciems)

Бывший военный городок советской армии расположен в Межгарциемсе Адажского района, недалеко от автомагистрали Р1. Информационные стенды установлены недалеко от городка войск ПВО Советской армии, в котором когда-то находилась база для тренировочных целей. Посетители могут осмотреть территорию бывшей армейской базы. Межгарциемса не было на картах времен советской оккупации. Не было никаких свидетельств того, что там находился построенный для советских солдат военный городок с базой ПВО. После Второй мировой войны на территории Латвии происходило быстрое и масштабное строительство мест дислокации Советской армии. Базы чужой армии были подобны государству внутри государства. Военные части в Латвии были практически повсюду. Отставные военные СССР и их семьи, которых в первую очередь приходилось обеспечивать жильем, были особо привилегированной частью общества.

Многие из них выбрали города Латвии, потому что в них был более высокий уровень жизни, чем в других регионах Советского Союза. Преступления военных, имперское отношение и вседозволенность наиболее ярко характеризовали присутствие Советской армии в Латвии, демонстрируя безразличное отношение режима к Латвии и ее коренным жителям. Тщательно поддерживаемый миф о «счастливой жизни в Советской Латвии» и «Советской армии как освободительницы» на самом деле был «жизнью на пороховой бочке».

Военная база советской армии в Павилосте - центр активного отдыха

В советское время здесь располагалась пограничная часть, в нескольких километрах в лесу находились другие подразделения советской армии - офицеры связи и база зенитных ракет. После обретения независимости здесь разместилась латвийская армия.

Бывшая военная база советской армии теперь является центром отдыха, досуга и кемпинга - для развития личности во взаимодействии с природой и окружающими людьми.

Место для отдыха и проживания как туристических групп, так и семей. Комнаты, душ, туалет, камины, просторная территория для занятий, звуки природы. Бронируйте заранее, позвонив по телефону +371 26314505.

Маяк Акмеенрагс и судьба "Саратова"

Маяк Акменьрагс находится в Сакской волости, в 10 км к юго-западу от Павилосты. На маяк можно подняться по винтовой лестнице, и с него открывается вид на море и окрестные леса. Нынешняя башня маяка высотой 37 м была построена в 1921 году, а предыдущий маяк был разрушен во время Первой мировой войны.

Среди других маяков Латвии маяк Акменьрагс выделяется своим расположением в одном из самых опасных для судоходства мест на всем побережье Балтийского моря. Свет маяка указывает на каменистую отмель длиной около двух морских миль или 3,7 км, достигающий моря в северо-западном направлении. Глубина моря на этой отмели составляет чуть более двух метров. Место, расположения маяка осталось прежним, но берег с годами отступил. Несмотря на то, что навигационный огонь здесь горел ещё с 1879 года, Акменьрагс пережил несколько кораблекрушений. Самое известное из них – посадка на мель латвийского парохода «Саратов» в сентябре 1923 года. В 1919 году Саратов ненадолго стал резиденцией Временного правительства Латвии. В Акменьрагсе располагался пост погранохраны, здесь можно осмотреть здания Советской армии.

Полигон Зварде и бывшая советская военная база "Лапсас"

База обслуживания полигона расположена примерно в 2 километрах к востоку от поместья Стрику, на дороге Салдус - Ауце. Бывший полигон советской военной авиации (воинская часть № 15439) в Зварде расположен к югу от Салдуса. На территории аэродрома находится несколько достопримечательностей - руины церквей Зварде и Керклини, разрушенное Рительское кладбище, наблюдательный пункт аэродрома, так называемый "Офицерский курган" и бывшая база личного состава аэродрома и стрельбище "Лапсас".

Для обслуживания воздушного полигона в Зварде требовалось подразделение примерно в одну роту - для установки мишеней, устранения повреждений, охраны полигона и координации полетов. Он базировался на месте дома под названием "Лапсас" до Второй мировой войны. Со строительством аэродрома были построены казармы, транспортные сараи, вышка управления полетами и полигон для обучения персонала.

После восстановления независимости Латвии здесь действовал Звардский учебный центр Сил обороны, но с 2007 года территория принадлежит муниципалитету и арендуется несколькими охотничьими коллективами. В бывших казармах размещена выставка, посвященная истории Звардской волости.

Батарея Ольмани №456 (советская военная база "Краснофлотская")

Первые береговые оборонительные батареи для защиты Ирбенского пролива начали строиться после 1912 года, когда был утвержден план минно-артиллерийской оборонительной позиции Балтийского флота, включавший несколько береговых оборонительных батарей и морских минных заграждений.

Позиция в Ирбенском проливе была самой дальней к югу, и ее задачей было блокировать любой доступ противника к Рижскому заливу. Основной упор делался на морские мины, десятки тысяч которых были установлены в Ирбенском проливе во время Первой мировой войны кораблями Балтийского флота. Только в 1916 году на южной оконечности острова Сааремаа, на мысе Сирвес, начали строить береговые оборонительные батареи. Всего было построено семь батарей, а батарея 43 была оснащена 305-мм орудиями. На латвийском побережье Ирбенского пролива оборонительные батареи не строились.

Даже после образования Латвийской Республики латвийская армия и флот не создали артиллерийских позиций для защиты Ирбенского пролива.

Ситуация изменилась после заключения пакта о взаимопомощи между Латвийской Республикой и СССР от 5 октября 1939 года, который предусматривал размещение в Курземе контингента Красной армии и Балтийского военно-морского флота. Советские планы также включали создание системы береговой обороны на основе плана 1912 года с усовершенствованиями. Планировалось построить береговые оборонительные батареи на месте Лиепайской крепости, новые батареи к югу от Вентспилса (батарея № 46) и две батареи в самой узкой части Ирбенского пролива у Микельторниса. Уже после оккупации и аннексии Латвии планы береговой обороны Балтийского флота были дополнены, и к июню 1941 года в северной части Курземе планировалось создать 207-й артиллерийский дивизион с пятью батареями. Две батареи должны были быть установлены в окрестностях Микельторниса - батарея 40 в Лужне со 130-мм орудиями B-13 в железобетонных укреплениях и батарея 117 в Олмани (место, обозначенное на картах латвийской армии как Ķesteri) со 152-мм орудиями MU-2. Поскольку разработка 152-мм орудий не была завершена, на железобетонных укреплениях батареи были построены временные деревянные платформы и установлены еще четыре 130-мм орудия. Строительство обеих батарей было завершено к июню 1941 года, но батареи не удалось отследить в ходе войны против немецкой 291-й пехотной дивизии, и их экипажи переехали на остров Сааремаа.

В конце Второй мировой войны немецкая группа армий "Курляндия" довольно серьезно относилась к возможным советским высадкам в северной Курляндии, особенно после таяния льда в Финском заливе и на западном побережье Эстонии. По всему побережью Курземе были развернуты самодельные батареи береговой обороны. Советская батарея № 40, Gerate Batterie Sommer 289-го артиллерийского дивизиона с двумя 122-мм советскими гаубицами, была размещена на железобетонных позициях у Лужне. В районе позиций батареи № 117 находилась батарея № 2 530-го артиллерийского дивизиона с тремя 152-мм советскими трофейными пушками, тремя 37-мм зенитными установками, одной 20-мм четырехствольной зенитной установкой, двумя 75-мм противотанковыми пушками и двумя минометами для освещения.

После окончания активных боевых действий в мае 1945 года СССР начал восстанавливать систему береговой обороны на Курземском побережье. Осенью 1945 года у дома Ольманского была развернута временная батарея 456 со 152-мм орудиями системы Кане, которая была переименована в "Краснофлотскую".

В 1952 году временные орудия батареи были заменены на новейшие 152-мм орудия системы МУ-2. Батарея состояла из четырех железобетонных орудийных установок, железобетонного командного пункта с дальномерной башней и технических зданий. Строительство батареи было завершено в 1958 году.

В 1958 году, после демонтажа батареи береговой обороны "Лужня", она была заменена мобильной батареей 130-мм орудий SM-4-1 № 343. Мобильные орудия не имели железобетонных орудийных установок, но было построено несколько бревенчатых и песчаных сооружений.

Батарея № 343 действовала до начала 1960-х годов, а батарея № 456 - до 1975 года, когда она была законсервирована. Позиции батареи использовались для размещения зенитно-ракетных комплексов С-125, а также 10-го артиллерийско-ракетного полка береговой обороны с ракетными комплексами КП-2 "Сопка", и инфраструктура была соответствующим образом изменена.

В 1993 году Советская Армия передала инфраструктуру батарей "Олмани" и "Лужна" Латвийской Республике.

Советская пограничная застава в Юрмалциемсе

После Второй мировой войны в Латвии действовали различные запреты в приграничных и прибрежных районах. С 19 июня 1945 года рыбакам были выделены пирсы, которые были огорожены колючей проволокой, охранялись патрулями и сторожевыми вышками. 4 сентября 1946 года были введены запретные зоны береговой охраны на западной границе ЛССР.

В деревне Юрмалчи на берегу гордо покачивается бывший пограничный пост, вышка и трактор! Как он туда попал, можно спросить у местных гидов!

Сказочно красивое и интересное место - как своей аурой советской эпохи, так и очарованием морского берега.

Бывшая ракетная база советской армии "Ракетниеки"

Здания бывшей советской военной базы находятся в запущенном состоянии, но на территории есть автомобильная трасса. Территорию можно исследовать пешком, но для этого необходима хорошая обувь, защищающая от грязи и песка.

Сторожевая башня пограничников в Салацгриве

Расположен в Салацгриве, в северо-восточном направлении, в 1 км от моста через реку Салаца.

Военная база Советской Армии в Салацгриве – одно из бывших мест дислокации оккупационных войск. В Салацгриве располагалась часть ПВО. Она была относительно небольшой и стала первой воинской частью, покинувшей Латвию в 1992 году. В это время в Латвии происходило масштабное разграбление, когда латвийское государство уступило требованиям России о скорейшем выводе оккупационных войск с территории страны.

После Второй мировой войны Советская Армия продолжила стремительное и масштабное строительство военных объектов на территории Латвии. Военные базы были своего рода государством в государстве. Считается, что оккупированная Латвия стала самым милитаризованным местом в мире и будет полностью разрушена в случае войны. Уголовные преступления, имперский настрой и вседозволенность наиболее ярко характеризовали присутствие Советской Армии в Латвии. Тщательно поддерживаемый миф о «счастливой жизни в Советской Латвии» и Советской Армии как «освободительнице» на самом деле был «жизнью на пороховой бочке». После восстановления независимости Латвии иностранные войска покинули Латвию только в 1994 году, но десятки тысяч отставных советских военнослужащих и членов их семей остались в Латвии.

Сегодня вы можете посетить территорию базы.

Ракетная база Советской армии в Зелтини (Zeltiņi)

Бывшая ракетная база Советской армии находится в Меднюкалнсе Зелтиньской волости Алуксненского района. С 1961 по 1989 год в Зелтини Алуксненского района действовал особо секретный советский военный объект – база ядерных ракет. Здесь размещались баллистические ракеты средней дальности П-12 (8К63), P12Y (8K63Y) с 4-мя стартовыми площадками. Дальность полета - 2200 км. В этот период армия использовала территорию площадью около 300 га, огороженную колючей проволокой, менее чем в километре от автомобильной дороги регионального значения P34 «Синоле-Силакрогс».

Жилая зона и сверхсекретная зона остались в наследство и сегодня. Бетонные дороги ведут в скрытые в то время места – ангары, стартовые площадки, бомбоубежища. На площади в несколько десятков гектаров расположены различные сооружения, связанные с содержанием и обслуживанием ядерных ракет. Территория была обеспечена автономным электроснабжением, водоснабжением и теплоснабжением, которые были разрушены с уходом армии. После ухода армии часть техники была передана муниципалитету. В настоящее время можно осмотреть 20 га территории бывшей ракетной базы, юго-западная часть которой предлагается как туристическая достопримечательность. Базу можно осмотреть двумя способами – основная экспозиция об истории ракетной базы, которая находится в помещении музея Зелтини, и туристический маршрут по территории базы. На территории базы можно поиграть в лазертаг в компании друзей до 12 человек.

Советский секретный бункер в Лигатне (Līgatne)

Советский секретный бункер находится на 9 м ниже здания Реабилитационного центра «Лигатне» и прилегающей территории в Лигатненской волости Цесисского края. Бункер открыт для посетителей. Предлагаются экскурсии в сопровождении гида, обед в столовой бункера, вечеринки в советском стиле и реалити-игра «Объект-Икс». Задача бункера заключалась в обеспечении минимально необходимых условий для долгосрочной работы Совета Министров Латвийской ССР, руководства Коммунистического Совета ЛССР и руководства Госплана ЛССР в случае угрозы ядерной войны.

Подземный бункер площадью 2000 м2 был мощнейшим автономным хозяйственным сооружением со всем необходимым и самым современным оборудованием того времени, а также одним из самых стратегически важных мест в Латвии советской эпохи на случай ядерной войны. На объекте имеется охраняемое подземное рабочее пространство – убежище, спальный корпус санаторного типа на 250 мест, объекты обеспечения и 24-квартирный жилой дом для обслуживающего персонала. Все подлинное подземное оборудование и планы сохранились до наших дней. В бункере находится электростанция с дизельными генераторами и хранилищем для топлива, оборудование для кондиционирования воздуха с запасом кислорода, система водоснабжения и канализации, работающая по принципу подводной лодки, узел связи, обеспечивающий прямую связь с Москвой – Кремлем и автономную связь со всеми важнейшими службами страны, уникальная карта с историческими названиями колхозов, аутентичная столовая с типичным советским меню, различными атрибутами советской эпохи и предметами домашнего обихода.

Наблюдательная вышка Советской Армии (Курган офицеров)

Офицерский курган" расположен менее чем в километре от руин Звардской церкви. Курган состоит из руин и остатков окружающих домов и усадьбы, которые были снесены бульдозером. На кургане была построена наблюдательная башня. Согласно надписи, нынешняя башня была построена в 1981 году. Вышка использовалась для регистрации попаданий бомб. Учебные бомбы имели пониженное содержание взрывчатого вещества, поэтому за их попаданиями приходилось следить более тщательно. Неразорвавшиеся бомбы сразу же обезвреживались, но не все их удавалось найти.

Остатки башни можно увидеть здесь и сегодня - кирпичные стены. Поскольку барраж находится относительно высоко, в ясный день можно увидеть даже литовский нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе.

Коллекция автомобилей советской армии

Владелец гостевого дома «Pūpoli» Эдгарс Карклевалкс в Дундагском крае уже более 15 лет предлагает отправиться в историческую ознакомительную поездку по северу Курземе на собственноручно отремонтированном грузовике Советской Армии ГАЗ-66 (до 24 человек) и УАЗ-3151 (до 6 человек). Маршрут включает бывшие военные объекты. На территории гостевого дома можно осмотреть автомобили советской армии и другую технику.

Смотровая вышка Советской пограничной службы - смотровая башня в Павилосте

Советская пограничная смотровая башня находится на Южном пирсе в Павилосте. Бывшая советская пограничная смотровая башня, которая не использовалась с начала 1990-х годов, теперь превратилась в смотровую площадку с вращающимся на 360 градусов наземным телескопом. Отсюда открывается прекрасный вид на море и корабли, можно также понаблюдать за птицами. Подниматься на башню разрешено только в светлое время суток в летний сезон. Поскольку лестница в башне достаточно крутая, посетителям необходимо оценивать свои способности, состояние здоровья и соответствующие риски. На смотровой башне и на прилегающей территории ведется видеонаблюдение. Зимой башня закрыта для посетителей.

Постоянная экспозиция Павилостского краеведческого музея

В Павилостском краеведческом музее можно осмотреть выставку «Павилоста - закрытая зона» о жизни Павилосты в годы советской оккупации - исполнительной власти, приграничной зоне, рыбном колхозе, культурной и повседневной жизни. В дополнение к постоянной экспозиции была представлена интерактивная эмоционально насыщенная цифровая выставка на двух языках и аудиовизуальная инсталляция, где можно посмотреть фильм о Павилосте.

В музее создана новая выставка «Золотые песчинки Павилосты». Цифровая выставка позволяет увидеть события прошлого, развитие Павилосты и самые важные события с 1918 года до наших дней. О военном наследии рассказывает раздел освободительной войны о борцах за свободу Латвии и временах советской оккупации

Школа Адама Стила

Здание школы расположено в центре города на левой стороне улицы Аусекля, рядом с гимназией имени Валки Яниса Цимзе.

В здании, названном в честь учителя Адамса Тераудса, изначально располагалась школа, строительство которой было завершено в 1923 году. В 1946 году здесь разместился военный штаб армейского гарнизона. Таким образом, в центре города Валка был создан военный центр, а Валка стала важным ядерным объектом для армии СССР. Территория здания была окружена высоким забором и называлась городом в городе, поскольку здесь были свой магазин, больница, котельная и даже кафе для нужд армии. На крыше здания была размещена символика советской власти – красная звезда. Армия покинула это место в конце 1980-х годов, забрав с собой всё, что могла унести.

Рядом, за школой Адама Стила и подземными бункерами, находится Шведский (Шереметьевский) вал. Этот искусственно созданный земляной вал был построен в начале Северной войны, около 1702 года, для защиты Валки от шведов. Самая крутая стена вала обращена к Эргеми, а другая – к улице Аусекля.

Сегодня школу Адама Стила можно осмотреть только снаружи.

Подземные бункеры в Валке (Valka)

Бункеры Валки находятся в центре Валки, на левой стороне улицы Аусекля, рядом со школой Адама Терауда. Бункеры можно осмотреть только снаружи. Бункеры Советской армии в Валке были одним из самых секретных мест в Советской Латвии, куда можно было попасть только по спецпропускам. С 1953 по 1989 год здесь располагался резерв стратегической ракетной связи Советской Армии. Для постройки бункеров большие автомобили с 16 колесами привезли крупные железобетонные блоки. Когда все три бункера были построены, их засыпали щебнем для дополнительного укрепления и теплоизоляции. В бункерах размещался резервный центр стратегической ракетной связи, который находился в подчинении Ленинградского центра связи.

Из этих бункеров регулировались шахты с армейскими ракетами. В районе Валки и Валги их было 20. В октябре 1962 года, во время Карибского кризиса, эти ракеты были готовы к бою и были нацелены на Флориду. Легенда гласит, что не хватило всего пары часов, и они действительно были бы запущены. Рядом со школой Адама Терауда и подземными бункерами находится шведский (Шереметьевский) шанец. Искусственный земляной вал был построен в начале Северной войны, около 1702 года, для защиты Валки от шведов. Шанец самой крутой стеной обращен к Эргеме, а другая сторона выходит на улицу Аусекля.

Постоянная экспозиция Павилостского краеведческого музея

В Павилостском краеведческом музее можно осмотреть выставку «Павилоста - закрытая зона» о жизни Павилосты в годы советской оккупации - исполнительной власти, приграничной зоне, рыбном колхозе, культурной и повседневной жизни. В дополнение к постоянной экспозиции была представлена интерактивная эмоционально насыщенная цифровая выставка на двух языках и аудиовизуальная инсталляция, где можно посмотреть фильм о Павилосте.

В музее создана новая выставка «Золотые песчинки Павилосты». Цифровая выставка позволяет увидеть события прошлого, развитие Павилосты и самые важные события с 1918 года до наших дней. О военном наследии рассказывает раздел освободительной войны о борцах за свободу Латвии и временах советской оккупации

Частная коллекция военных предметов и швейных машин

Единственная в Латвии коллекция швейных машин, включающая более 200 различных швейных машин довоенного и советского периодов, которые играли непосредственную роль в производстве военной одежды в предвоенные и военные годы. Создатель коллекции - Юрис Белойванс

Военный аэродром Вайнёде

На аэродроме Вайнёде сохранились 16 ангаров для самолетов советской эпохи и участок длиной 1800 м от взлетно-посадочной полосы, длина которой была 2500 м. Осмотр аэродрома возможен только по предварительной записи. Аэродром Вайнёде был основан во времена независимой Латвии как одна из колыбелей латвийской авиации, а позже стал одним из крупнейших военных аэродромов в странах Балтии. В 1916 году здесь были построены два ангара для дирижаблей немецкой армии. Их задачей было вести разведку и бомбить позиции русской армии. Позже Рига приобрела ангары для дирижаблей и использовала их крыши для постройки павильонов Рижского центрального рынка. В мае 1940 года в Вайнёде была переброшена 31-я стрелковая дивизия Красной Армии, и началось строительство стандартной взлетно-посадочной полосы из бетонных плит.

В конце лета 1944 года частично достроенный аэродром использовался различными немецкими авиационными частями, а в конце Второй мировой войны аэродром использовался авиационными частями Красной Армии, сражавшимися с немецкой группой армий «Курземе». После Второй мировой войны советские военно-воздушные силы дислоцировались в Вайнёде до 1992 года.

Амбар поместья Нигранде

Ниграндеское краеведческое хранилище находится в деревне Нигранде в усадебном амбаре, рядом с Ниграндеской начальной школой, и доступно по предварительной записи.

В военно-историческом разделе хранилища представлена выставка, посвященная Второй мировой войне, а также оригинальные предметы и детали, найденные в районе после войны и в более поздние годы. Вы также можете узнать истории и увидеть фотографии о Нюгранде и его окрестностях времен Войны за независимость, Второй мировой войны и послевоенного периода, а также о жизни в колхозе в советское время.

Особое место на выставке отведено местному писателю Екабу Яншевскису и его произведениям, есть экспозиция, представляющая традиционный быт и обстановку усадьбы. В амбаре усадьбы Нигранде выставлен бивень мамонта, найденный в Нигранде.

Тенант Хилл

Расположен в Риге, в районе Спилве, на самой высокой точке дюнной гряды Нордекю-Калнциема, в восточной части леса Клейсту, недалеко от улицы Дзирциема. В советское время здесь работали два (позже один) радара П-35, вращавшихся вокруг своей оси. В то время местные жители прозвали это место «Локатору калниню». В непосредственной близости от него в 1980-х годах проходили спортивные занятия и соревнования Рижской 58-й средней школы (ныне — средняя школа Ильгюциема). Железобетонные фундаменты, на которых были установлены локаторы, сохранились до наших дней. К северу от «Локатору калниню» находилась свиноферма советской армии, к востоку — аэропорт Спилве.

Усадьба Скрунда и экспозиция о радиолокационной станции «Скрунда»

В усадьбе Скрунда создана экспозиция, посвященная локатору Скрунды или радиолокационной станции «Скрунда» и Латвийскому народногму фронту в Скрунде. Радиолокационная станция «Скрунда» под кодовым названием «Комбинат» была системой предупреждения о ракетном нападении СССР в западном секторе. Топоним «Скрунда-2» означал особый «городок» (в / ч 18951), когда-то созданный для нужд Вооруженных сил СССР, расположенный в 5 км от Скрунды в направлении Кулдиги. Здесь работала радиолокационная станция «Днепр» и строилась новая, более современная радарная установка «Дарьал». Строительство было остановлено, а 4 мая 1995 года установка «Дарьял» была взорвана. Согласно межгосударственному соглашению, радиолокационная станция «Днепр» была отключена 31 августа 1998 года.

Маяк и пост береговой погранохраны Мерсрагс (Mērsrags)

Маяк Мерсрагс находится в селе Мерсрагс, примерно в 1 км к северу от центра Мерсрагса. Маяк начал работать в 1875 году. Высота маяка 21,3 м. Маяк представляет собой отдельно стоящую, цилиндрическую, клепанную железную конструкцию, башню высотой 18,5 метров, нижняя часть которой усилена железобетонными опорами. Наверху башни устроен обходной балкон на железных опорах. Башня маяка производится на фабрике «Sotera, Lemonier & Co» в Париже, поэтому этот маяк в народе называют «французиком». В конце 1944 года возле маяка располагалась батарея 1003-й артиллерийской дивизии немецкой армии с прожекторами диаметром 60 см. В мае 1945 года руководство нацистской Германии планировало перебросить в этот район 15-ю латышскую гренадерскую дивизию СС, но эти планы не осуществились, поскольку латвийские солдаты капитулировали перед западными союзниками. Возле маяка Мерсрагс сохранились развалины здания, где во времена СССР для нужд советских пограничников находился большой выдвижной прожектор для освещения моря. Рядом с маяком находится вышка для наблюдения за птицами. Осмотр по предварительной записи. Необходимо связаться с Туристическим информационным центром Мерсрагс.

Пост погранохраны Мазирбе

Советский пост погранохраны располагался в здании бывшего Морского училища, рядом с ним находится хорошо сохранившаяся советская пограничная вышка. Вторая смотровая вышка находится прямо на берегу моря рядом с парковкой. Смотровые вышки напоминают о временах советской оккупации, когда Мазирбе была закрытой приграничной зоной, и гражданским лицам разрешалось выходить на берег моря только в определенных местах в светлое время суток. Вышка погранохраны - один из наиболее хорошо сохранившихся объектов такого рода на латвийском побережье. Залезать опасно!

Мост Оскара Калпака в Каросте

Мост имени Оскараса Калпаки является воротами Лиепаи на Каросту и расположен в месте пересечения улиц Оскараса Калпаки и Атмодаса - через канал Кароста.

Уникальный разводной мост был открыт 19 августа 1906 года. Мост был взорван во время Первой мировой войны, но после войны был восстановлен. Мост снова был восстановлен после того, как в 1926 году его повредил пароход "Нарне", но он пострадал и во время Второй мировой войны, когда вторгшаяся советская армия обстреливала лиепайский порт. До восстановления независимости Латвийской Республики Кароста была закрытой территорией Лиепаи, недоступной даже для жителей Лиепаи. Вся Кароста была военным объектом, поэтому движение по мосту круглосуточно контролировалось караульными постами. Пройти по мосту в Каросту можно было только по специальным разрешениям в течение нескольких часов в день, в остальное время мост был открыт для движения советских военных кораблей. На протяжении всех лет оккупации мост назывался "Мост Красной Армии". Летом 2006 года танкер "Анна" под грузинским флагом влетел в северную опору моста, и после реконструкции мост Оскара Калпака был официально открыт в августе 2009 года.

Мост весит 300 тонн и состоит из двух частей (северная и южная стороны), выполненных в виде двух одинаковых консолей. Ширина проезжей части моста составляет 7,3 метра, а его настил сделан из деревянных досок. Общая длина моста составляет 133 метра с пролетом 27,55 метра + 77,9 метра + 27,55 метра. Высота моста над уровнем воды составляет 8,32 метра. Мост разводится в назначенное время, и, в соответствии с Правилами безопасности порта, судно должно начинать движение только тогда, когда мост открыт для движения судов и безопасно входить или выходить из канала Кароста. Мост Оскарса Калпака разворачивается для движения судов 5 раз в день. Мост не разводится в указанное время, если скорость ветра превышает 10 м/с или если не планируется проведение маневров.

Конные прогулки и туры по достопримечательностям Паплаки и Приекуле

Тематические экскурсии на конных экипажах, предлагаемые владельцем хутора Stiebriņi, например, поездка на конном экипаже по железнодорожной насыпи, слушая рассказ гида об индустриальном наследии, - это отличное приключение. Незабываемой будет и прогулка на конном экипаже по местам бывших военных гарнизонов/городков вокруг Паплаки. Мы особенно рекомендуем детскую игровую площадку в жилом комплексе советской армии, который местные жители называют "Диснейлендом", финские домики (финский вклад в Советский Союз в военное время), водонапорные башни и руины бывших роскошных зданий баронов фон Корфов.

Дальномер № 1 23-й береговой батареи (1941 год)

Дальномеры (датируемые 1941 годом) расположены в соснах на дюне, всего в 10 м от другой башни, построенной в 1954 году. 1-е и 2-е орудийные позиции береговой батареи расположены на берегу моря и частично размыты, а 4-я орудийная позиция лучше всего видна в дюнах. Железобетонный бункер для персонала, обслуживавшего орудия, в настоящее время размыт волнами и имеет размытый фундамент, наклонный и наклоненный в сторону моря.

Лиепайскую крепостную батарею № 2 планировалось построить дальше от береговой линии и защитить высоким валом. Вооружение батареи должно было состоять из 16 11-дюймовых (280 мм) мортир образца 1877 года. Минометы использовали крутые траектории и не требовали прямой наводки.

В соответствии с "базовым соглашением" между Латвийской Республикой и СССР, подписанным 5 октября 1939 года, в Курземе должен был разместиться контингент из почти 25 000 военнослужащих Красной Армии и Балтийского флота. К марту 1941 года в Латвии в секторах обороны Ирбенского залива, Сааремаа и Лиепаи были созданы Балтийские военно-морские базы, состоящие из батарей береговой обороны.

В Лиепайском секторе береговой обороны находился 208-й артиллерийский дивизион с двумя батареями 130-мм орудий B-13 (№ 23 и № 27) и одной батареей 180-мм железнодорожных орудий. Строительство батареи № 23 началось в ноябре 1939 года и было завершено 17 мая 1941 года, частично используя железобетонные укрепления батареи № 2 Лиепайской крепости. Батарея 23 состояла из четырех железобетонных орудийных позиций на берегу моря, командного пункта и наблюдательной (дальномерной) вышки в дюнном лесу. Позиции дальномеров были расположены в железобетонных башнях для обеспечения лучшей видимости при сохранении скрытности в сосновом лесу.

После Второй мировой войны батарея № 23 была переименована в батарею № 636, вооружена теми же 130-мм пушками B-13, а для управления огнем в 1954 году была построена новая дальномерная вышка, примыкающая к вышке 1941 года. В 1963 году все орудия береговой обороны Лиепаи были демонтированы.

После восстановления независимости Латвии территория батареи № 2 находится в пользовании Министерства обороны.

Руины церкви Зварде

Руины Звардской церкви находятся на территории бывшего Звардского авиационного полигона, рядом с так называемым "Курганом офицеров". Через полтора километра вы пройдете Т-образный перекресток с расположенным рядом Рительским кладбищем.

Первая деревянная церковь и настоятель были построены здесь в 1567 году, а каменная церковь была построена в 1783 году на средства местных крестьян, курземских дворян и курляндского герцога Петра Байрона. Во время Второй мировой войны крыша и башня церкви были повреждены в ходе боевых действий. В 1953 году, когда по просьбе Министерства обороны СССР на этом месте был создан воздушный полигон, Звардская церковь, церковь Керклини и Рительское кладбище были размещены в центре воздушного полигона - рядом с искусственным аэродромом с подъездными путями и оборонительными позициями, который использовался советскими летчиками в качестве мишени. Самолеты прилетали сюда с аэродромов в Латвии и других частях Советского Союза. Менее чем за 40 лет церковь, кладбище, бывшая усадьба и десятки окружающих зданий были превращены в руины.

Хранилище истории золотых рыбок

Расположен в Зельтинской волости, Алуксненский край.

Посещения должны быть согласованы заранее.

Возможность путешествовать во времени. Униформа разных армий, «красный уголок», предметы быта рассказывают историю недавней советской и досоветской жизни в Латвии. Школьный класс – очевидец жизни школьников разных времён. Для тех, кто пережил эти времена – возможность окунуться в воспоминания, для молодого поколения – увидеть мир в ином свете. Музей Зелтини был основан в 2007 году как место хранения советского наследия.

Здесь вы также можете узнать об истории школы, основанной пастором Эрнстом Гликсом, истории жизни местных жителей и информацию о жизни жителя деревни Эдгарса Лиепиньша.

Предлагается экскурсия на ракетную базу Советской Армии.

Выставки для просмотра:

«Недавнее прошлое» (униформа разных армий, «красный уголок», предметы быта);

«Комната местных жителей» (довечерняя жизнь),

«Моя школа в Зелтини» (школьный класс – очевидец жизни учеников в разное время).

«Полярная звезда – Эдгарс Лиепиньш», созданный благодаря поддержке поклонников латвийского короля анекдотов №1. Зелтини – родина Эдгарса Лиепиньша.

Плата за посещение:

2,00 евро; студенты, пенсионеры 1,00 евро;

Пожалуйста, согласуйте время визита по телефону: +371 25745577.

Рабочее время

Понедельник-вторник - закрыто

Среда - 9:00-17:00

Четверг-Пятница - закрыто

Суббота - 9:00-17:00

Воскресенье - закрыто

Kладбище Рители

После того, как в 1953 году по просьбе Министерства обороны СССР на этой территории был создан аэродром, Звардская церковь, церковь Керклини и Рительское кладбище фактически находились в центре аэродрома - рядом с искусственным аэродромом с подъездными путями и оборонительными позициями, который использовался советскими летчиками в качестве мишени. Самолеты прилетали сюда с аэродромов в Латвии и других частях Советского Союза. Менее чем за 40 лет церковь, кладбище, бывшая усадьба и десятки окружающих зданий были превращены в руины. Сегодня за этим местом ухаживает Салдусская церковь Мартина Лютера. Окрестности все еще загрязнены неразорвавшимися боеприпасами, и ходить вдали от дорог может быть опасно.

Варварство достигло своего пика в 1988 году, когда бульдозером было снесено Рителийское кладбище с его могилами и памятниками.

21 июля 1990 года, в ходе одной из первых акций, в которой население Латвии потребовало, чтобы армия СССР покинула территорию Зварде, в Салдусе состоялся митинг протеста, после которого люди отправились на Рительское кладбище. Участников митинга пустили на территорию свалки, они немного привели кладбище в порядок и вкопали белые кресты.

Свалка продолжала использоваться до 1992 года, и даже в марте 1992 года самолет, взлетавший из Лиелварде, по неизвестным причинам упал на свалке. Латвийские силы обороны начали разминирование полигона в мае 1993 года, после вывода российской армии. В 2008 году жители Зварде установили на Рительском кладбище памятный камень "Простите нас за то, что мы не...".

Тропа Мазбанитис в Северной Курземе

«Мазбаните» — так в Северной Курземе назывался поезд, который в период с 1916 по 1963 год перевозил пассажиров и грузы по узкоколейным железнодорожным путям шириной 600 мм. Это наследие военной истории времен Первой мировой войны, сыгравшее значительную роль в культурном и экономическом процветании всей Северной Курземе, но особенно рыбацких деревень Ливонии, обеспечивая связь между населенными пунктами и создавая рабочие места.

Природная тропа ведёт от Мазирбе до Сикрага вдоль бывшей узкоколейной железной дороги Стенде – Вентспилс, или, как говорят местные жители, мазбанишской железной дороги. Строительство железной дороги началось в 1916 году и просуществовало до 1963 года. Узкоколейная железная дорога соединяла портовый город Вентспилс с прибрежными рыбацкими посёлками Дундагс и крупным железнодорожным узлом Стенде, способствуя экономическому и культурному процветанию региона в период между Первой и Второй мировыми войнами.

В советское время побережье было «закрытой зоной», поэтому прибрежные сёла были экономически изолированы, а их население сокращалось. Наличие недавно построенных секретных военных объектов также способствовало прекращению железнодорожного движения в 1960-х годах.

Тропа имеет малый круг протяженностью 15 км и большой круг протяженностью 19 км.

Карта GPX доступна здесь:

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/mazbanisa-dabas-taka/

Военный госпиталь

Расположен на территории Даугавпилсской крепости, рядом с Крепостным садом. Здание было построено в 1820–1827 годах (по проекту петербургского военного архитектора Александра Штауберта). Первоначально госпиталь мог принять до 500 пациентов, но впоследствии был расширен до 900 коек. Госпиталь был оснащен современным оборудованием, системой вентиляции и отопления, в нем работал профессиональный коллектив.

Во время Первой мировой войны в госпитале лечили русских военнослужащих, но для немецких военнопленных было создано специальное отделение. К концу войны крепость и госпиталь опустели.

В межвоенный период – в XX веке. В 1920–1930-х годах в здании госпиталя располагался Военный госпиталь Латвийской армии. Его деятельность пришлось начинать в очень сложных условиях. Ситуация улучшилась только после создания Санитарной службы армии. В 1928 году в госпитале были оборудованы физиотерапевтический и рентгенологический кабинеты. В 1930 году была модернизирована больничная кухня и установлены новые стиральные машины. В 1931 году были открыты специализированные глазное и оториноларингологическое отделения. В 1934 году была установлена стационарная дезинфекционная камера.

Руководители военных госпиталей в межвоенный период:

1920-1921 – доктор-капитан Блюменфельд

1921-1922 – врач-подполковник Эмилс Гуго Скадиньш.

1922-1930 – врач-подполковник Янис Алкснис.

1931-1940 – врач-подполковник Бруно Блоссфельд.

В 1940 году в крепости размещался госпиталь Красной Армии, но с началом Великой Отечественной войны госпиталь был эвакуирован из Даугавпилса. Во время войны помещения госпиталя использовались в качестве госпиталя частями немецких оккупационных войск.

В советское время в здании располагался военный госпиталь Министерства обороны СССР. В 1994 году, после вывода советских войск, госпиталь прекратил свою деятельность.

В настоящее время военный госпиталь можно осмотреть только снаружи.

Крепостной (Комендантский) сад

Расположен в центральной части Даугавпилсской крепости. Сад был разбит во второй половине XIX века на месте бывшей крепостной площади. Во все исторические периоды он служил местом отдыха и прогулок. 14 ноября 1924 года в крепостном саду был открыт памятник воинам 10-го Айзпутского пехотного полка Земгальской дивизии Латвийской армии, павшим в войне за независимость Латвии.

Реконструкция Крепостного сада началась в 2024 году. Планируется восстановить фонтан, установить садовое освещение, заменить на энергоэффективное уличное освещение по периметру сада, а также благоустроить территорию сада.

Памятник воинам 10-го Айзпутского пехотного полка Земгальской дивизии

Расположен на северо-восточной стороне сада Даугавпилсской крепости.

Памятник 44 воинам 10-го Айзпутского пехотного полка Земгальской дивизии, павшим в Латвийской войне за независимость, был открыт в межвоенный период – 14 ноября 1924 года, когда Латвийская армия дислоцировалась в Даугавпилсской крепости. Памятник был создан по проекту инженера Вильгельма Римера на средства, пожертвованные солдатами, офицерами полка и жителями Айзпуте. В тридцатые годы территория вокруг памятника была благоустроена, обнесена забором, посажены плакучие ясени, разбиты цветники, газоны и сирень.

В годы советской оккупации памятник был перестроен: первоначально на нем был установлен постамент для бюста Сталина, а в 1950-х годах — бюст Ленина, который впоследствии перенесли на другое место.

Открытие отреставрированного памятника состоялось 14 ноября 2017 года. Памятник отреставрирован по инициативе общества «Даугавпилс мантоюмс» на средства Министерства обороны, Государственного фонда культурного капитала, Даугавпилсского городского самоуправления и жителей города.

В 2024 году была проведена реконструкция территории Крепостного сада, где расположен памятник.

Даугавпилсский центр технического и промышленного дизайна «Арсенал инженеров»

Расположено в северо-восточной части Даугавпилсской крепости. Двухэтажное здание было построено в 1840–1845 годах. Оно состоит из трёх частей, образующих частично закрытый двор. Длина внешнего фасада здания, выполненного в стиле ампир, составляет 275 м. Площадь здания составляет около 7000 кв. м, а площадь двора — 2000 кв. м.

Инженерный арсенал выполнял несколько функций: здесь изготавливали и ремонтировали оружие и инструменты, имелись малярные, столярные, каретные, токарные, плотницкие и слесарные мастерские, литейный цех, гостиная и другие.

В советское время в здании располагались учебные и производственные мастерские. В 1993 году, после вывода советских войск из Латвии, здание было заброшено и начало приходить в упадок.

Реставрационные и консервационные работы здания начались в 2019–2021 годах. В 2022 году в западном корпусе открылся Центр технического и промышленного дизайна «Инженерный арсенал».

Сейчас в «Инженерном арсенале» располагается крупнейшая в Латгалии экспозиция моторизованной техники. Здесь созданы четыре выставочные зоны общей площадью 2500 квадратных метров: сектор истории промышленного дизайна и спецтехники, советских автомобилей, мотоциклов и западных ретроавтомобилей. Всего в центре представлено более 40 ретроавтомобилей, более 80 мотоциклов и мопедов, аксессуары, модели автомобилей и мотоциклов. Здесь можно увидеть предметы, фотографии и другие свидетельства, связанные с индустриальным наследием Даугавпилса.

Предлагаются экскурсии и мастер-классы.

Пороховой погреб Бастиона

Здание порохового погреба (склада) во дворе бастиона № 7 было построено в 1859–1861 годах. Внутри здания, под массивным кирпичным сводом, располагались два ряда деревянных полок-подмостей, на которых хранились бочки с порохом.

В советское время здание использовалось для хранения и заготовки овощей, засолки капусты и соления огурцов в больших бетонных чанах для столовой военного училища.

В 2020–2021 годах здание было отремонтировано, а прилегающая территория благоустроена. 22 апреля 2022 года в здании открылось новое выставочное пространство — Дом Мартинсона, посвящённое творчеству и наследию даугавпилсского керамиста Петериса Мартинсона (1931–2013). Здесь представлено 340 работ — керамика и рисунки тушью. Часть из них можно увидеть в Доме Мартинсона, входящем в Арт-центр Марка Ротко.

Водоподъемное здание

Расположен в южной части Даугавпилсской крепости, рядом с Арт-центром Марка Ротко. Строительство здания началось в 1865 году. В 1889 году Даугавпилсская крепость была обеспечена водоснабжением. Резервуар объёмом 3000 вёдер – клёпаная металлическая цистерна – наполнялся водой из трёх колодцев, установленных на берегу Даугавы, с помощью паровой машины. Резервуар можно осмотреть и сегодня на втором этаже здания, куда можно подняться по узкой деревянной лестнице.

Здание было отреставрировано в 2009–2011 годах, и сейчас здесь располагается Центр посетителей Даугавпилсской крепости. В центре представлена экспозиция, рассказывающая об истории Даугавпилсской крепости в период Российской империи, Первой мировой войны, межвоенного периода и советской оккупации. Также имеются информационные стенды, посвященные войне за независимость Латвии.

Артиллерийский арсенал

Расположен в юго-восточной части Даугавпилсской крепости.

Строительство здания началось в 1831 году по проекту петербургского военного архитектора Александра Штауберта. Здание построено в стиле ампир из глиняного кирпича разных размеров и профилей, оштукатурено. План здания образует букву «П» с центральным выступающим ризалитом и боковыми наклонными пандусами (аппарелями) на южном фасаде. В интерьере характерен ритм крестовых и цилиндрических сводов, расположенных анфиладой. Главной функцией артиллерийского арсенала было обеспечение боеприпасами мостовых укреплений и бастионов на берегу главного вала. Строительство было завершено в 1833 году, но в эксплуатацию он был введён тремя годами позже.

В межвоенный период – в 1920–1930-е годы – в здании размещались части и службы Земгальской дивизии Латвийской армии и ветеринарная лечебница.

После Великой Отечественной войны, в 1948 году, здание было переоборудовано под столовую для курсантов Военного авиационно-технического училища. С 1976 по 1993 год здесь располагались курсантские казармы. После этого здание несколько лет не использовалось.

В 2011–2012 годах была проведена реконструкция здания и благоустройство прилегающей территории. 24 апреля 2013 года в помещениях Артиллерийского арсенала открылся Арт-центр Марка Ротко. Это единственное место в Восточной Европе, где можно увидеть оригинальные работы абстрактного экспрессиониста Марка Ротко (1903–1970), а также выставку, посвящённую творчеству художника. Центр организует международные симпозиумы художников, творческие мастерские, концерты и мастер-классы. Кафе «Arsenāls» расположено в восточном крыле Артиллерийского арсенала.

Земгальские (Николаевские) ворота

Расположены в южной части Даугавпилсской крепости. Ворота были построены в период с 1824 по 1827 год в неоготическом стиле. В отличие от других ворот крепости, эти имели по обеим сторонам боковые помещения, где в царское время размещалась стража и содержались заключенные.

В межвоенный период, в XX веке, в 1920-х годах был снесён старый деревянный мост, ведший от люнета 1-го берега через ров к Земгальским воротам. В это же время Николаевские ворота получили новое название – Земгальские, что символизировало освобождение от царского прошлого и укрепление национальной идентичности Латвии.

В советские годы ворота со стороны Даугавы были замурованы и использовались для хранения овощей.

В 2012–2013 годах ворота были отреставрированы. Деревянный мост длиной 55 м и шириной 8 м восстановлен на историческом фундаменте. В 2014 году завершена реставрация люнета 1-го берега с караульным помещением и шлагбаумом. В воротах обустроены сувенирный магазин, Центр летучих мышей Даугавпилса и выставка исторического костюма «Сундук памяти». Для осмотра выставки необходимо записаться в расположенный рядом Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости.

Продовольственный склад

Расположено в южной части Даугавпилсской крепости. Построено в XIX веке как продовольственный склад. Сегодня здесь находится художественная галерея «Baltais zirgs» с шедеврами даугавпилсских художников, скульпторов, художников по текстилю и керамистов, салон винтажной мебели и интерьера «Vintāža» и Медицинская выставка с экспозицией, посвящённой контрацептивам (предметы, фотографии, документы и т. д.).

Часы работы и порядок подачи заявок можно уточнить в расположенном неподалеку Культурно-информационном центре Даугавпилсской крепости.

Солдатские казармы

Расположены в юго-западной и северной частях Даугавгривской крепости. Первоначально построены в XIX веке, в 20–50-х годах. Часть солдатских казарм имела подвал, в котором размещались кухни, прачечные и умывальники. Во дворах зданий находились туалеты, хозяйственные постройки и колодцы.

В 1920–1940-х годах, когда в Даугавпилсской крепости дислоцировалась Латвийская армия, в зданиях казарм жили солдаты полка Земгальской дивизии.

В советские годы здания были существенно перестроены и использовались курсантами авиационного училища.

Сегодня здания не используются и их можно осмотреть только снаружи.

Здание комендатуры

Расположено в центральной части Даугавпилсской крепости, к югу от Крепостного сада. Здание было построено в 1818 году по проекту Александра Штаубертса, архитектора Военного министерства Санкт-Петербурга. Здание служило комендатурой крепости и гостиницей.

В советские годы, в 1941 году, был надстроен антресольный этаж и установлен телеграф. Позже здесь располагались квартиры и штаб офицеров авиационной школы. Во дворе здания, после сноса амбаров, был устроен плац, впоследствии переоборудованный в автостоянку. Внутри здания сохранилась подлинная металлическая лестница.

В 2011–2012 годах здание было реконструировано, и сейчас в нем размещается Государственная полиция.

Здание артиллерийских офицеров

Расположен в южной части Даугавпилсской крепости, к северу от Арт-центра Марка Ротко. Здание было построено в 1846–1848 годах для служащих Артиллерийского арсенала. На первом этаже жили хозяева с семьями. Здесь находились кухня, малярная мастерская, склад, архив и комната младших офицеров. На втором этаже располагались квартиры командира Артиллерийского арсенала и командира артиллерийской гарнизонной роты, канцелярия, расчёт склада и писари.

В межвоенный период, когда в Даугавпилсской крепости дислоцировалась Латвийская армия, в 1930-х годах на втором этаже здания размещался штаб 12-го Бауского пехотного полка Земгальской дивизии Латвийской армии.

В советское время, с 1950 по 1990 годы, в здании жили офицеры Военного авиационно-инженерного училища.

С 1993 года это многоквартирный дом, а с 2010 года в здании располагается буддийский центр.

Рядом со зданием сохранилась интересная историческая каменная ограда, похожая на те, которые в прежние времена делали каждый квартал крепости отдельным оборонительным пунктом.

Здание можно осмотреть снаружи.

Ворота Виестура (Михайласа)

Расположен на юго-восточной стороне Даугавпилсской крепости на улице Михаила.

Построены по проекту архитектора российского Военного министерства Александра Штауберта, утверждённому в 1816 году. Позднее конструкция ворот была изменена, и они были построены по образцу прусского форта «Франки» Кобленцской крепости. В 1821 году в куртине (участке главного вала) между 7-м бастионом и 6-м люнетом куртины был проложен проезд, а в фундаменты ворот забиты сваи. В 1822–1826 годах велись работы по каменной кладке, устройству подъездных путей и строительству моста. Годом позже была завершена отделка фасада гранитными блоками.

От ворот Виестура дорога вела в исторический центр и окрестности Даугавпилса.

В межвоенный период Даугавпилсская крепость служила резиденцией латвийской армии. В этот период, чтобы освободиться от российского имперского наследия, Михайловские ворота были переименованы в ворота Виестура.

В советское время ворота вели к Центральному проходному Военного авиационно-инженерного училища.

В настоящее время в Даугавпилсскую крепость можно войти через Виестурские ворота. Рядом находятся Артиллерийский арсенал (музей Марка Ротко), Бастионный пороховой погреб (дом Мартинсона), место бывшего костёла иезуитов и Дом артиллерийских чиновников.

Лачплесисские (Александровские) ворота

Расположен на северо-восточной стороне Даугавпилсской крепости на улице Оду.

Построен по проекту архитектора российского Военного министерства Александра Штауберта, утверждённому в 1816 году. Два года спустя между 5-м бастионом и 4-м куртинным люнетом был устроен проезд и забиты сваи в фундамент. В 1831 году была завершена отделка фасада и устройство въездной дорожки.

В межвоенный период Даугавпилсская крепость была резиденцией Латвийской армии. В то время, чтобы избавиться от российского имперского наследия, ворота были переименованы в Лачплесские. В 1920-х годах три деревянных моста, построенных перед воротами, были снесены.

В советское время ворота вели в жилой сектор Военного авиационно-инженерного училища.

В настоящее время в Даугавпилсскую крепость можно войти через Виестурские ворота. Рядом находятся Даугавпилсский центр технического и промышленного дизайна «Инженерный арсенал» и бывшие солдатские казармы.

Дом Единства

Расположен в центре Даугавпилса, между площадью Единства и площадью Андрея Пумпураса. Дом Единства был построен (архитектор Вернерс Витандс) в период первого независимого государства Латвия – в межвоенный период, по предложению президента Латвии Карлиса Улманиса на пожертвования и средства государственного бюджета. Первый камень в фундамент здания был заложен в 1936 году, а освящение состоялось 19 декабря 1937 года. Стоит отметить, что Дом Единства был самым современным многофункциональным зданием в Европе, поскольку под одной крышей размещались Даугавпилсский театр, Латышское общество, библиотека и другие общественные учреждения, включая современный ресторан и магазин хозяйственных товаров армии.

В настоящее время в Доме Единства располагаются Даугавпилсский театр, Латвийский культурный центр, Латвийский дом, туристический информационный центр, Латгальская центральная библиотека, Информационный центр США, банк, кафе, фитнес-клуб и др.

Использованные источники и ссылки:

Сайт создан Даугавпилсским туристическим информационным центром, Visitdaugavpils.lv

Потерянная Латвия, https://www.zudusilatvija.lv/objects/object/51727/

Можно прожить месяцами, не ступив ногой на торт - город в городе или Дом единства в Даугавпилсе, https://www.lsm.lv/raksts/kultura/dizains-un-arhitektura/varetu-nodzivot-menesus-nesperot-kaju-no-ekas-pilseta-pilseta-jeb-vienibas-nams-daugavpili.a373945/

Аэропорт Елгава

Гражданский аэродром на северной окраине города Елгава. На аэродроме сохранилось около 800 метров взлётно-посадочной полосы длиной 2500 метров.

Аэродром был создан ещё до Второй мировой войны. После оккупации Латвии в начале Второй мировой войны здесь базировался советский 241-й штурмовой авиационный полк. В первый день вторжения вермахта в Латвию в 1941 году, 22 июня, немецкая авиация бомбардировала аэродром Елгава и уничтожила большую часть из 27 истребителей И-15 бис, находившихся там.

Во время Холодной войны использовался как один из резервных военных аэродромов на северо-западной границе СССР. До начала 1990-х годов на аэродроме Елгава располагалась 285-я отдельная вертолётная эскадрилья радиоэлектронной борбы (285-й ОВЭ РЭБ) ВВС СССР, использовавшая вертолёты Ми-8ППА.

После восстановления независимости Латвии Елгавский аэродром использовался лётным клубом «Рижский аэроклуб» для обучения парашютному спорту. В 1997 году здания и сооружения аэродрома были приватизированы частной компанией «SIA BaltDelAero», которая не осуществляла на аэродроме хозяйственную деятельность, однако в то же время были демонтированы плиты коньковой дорожки, что создало условия, при которых аэродром больше не мог использоваться в авиационных целях. В настоящее время территория аэродрома передана в управление юридическому лицу для развития индустриального парка.

Заброшенная нефтяная база Советской Армии в Боровке

Пожалуй, самый простой способ совершить путешествие во времени — посетить давно забытые места. Одно из таких мест находится в Боровке Краславского края — заброшенная советская армейская нефтебаза.

Широкая асфальтированная дорога ведёт через лес к армейской части. Можно подумать, что она освещённая, потому что по обочинам стоят фонари, выполненные в типичном для советских времён стиле.

После Второй мировой войны на Краславской стороне, в Боровке, был найден участок земли для нужд армии, и в 1950 году началось масштабное строительство. База площадью 237 гектаров была спроектирована как стратегическая резервная нефтяная база для Прибалтийского военного округа с мощностью 600 000 тонн. В кадастровых списках зарегистрировано 133 здания, расположенных на заброшенной армейской территории. Значительная часть зданий сохранилась, но находится в аварийном состоянии.

Повсюду разбросаны ржавые предупреждающие знаки: «Не приближаться во время грозы!»; «Курение — серьёзное нарушение!»; «Не пользоваться открытым огнём».

Когда-то здесь находились десятки огромных нефтяных резервуаров, подземные бункеры, ангары, железнодорожная инфраструктура, трубы, по которым мазут перекачивался и заливался в резервуары, а также гаражи, административные и хозяйственные здания.

После ухода армии мазут хранился в резервуарах Даугавпилсского муниципального предприятия, а здание администрации некоторое время эксплуатировал Латгальский филиал Таможенного управления. В настоящее время территория принадлежит «Государственному имуществу».

При посещении объекта будьте осторожны: передвигаться между зданиями небезопасно, так как в траве могут быть скрыты незамеченными глубокие колодцы без крышек, выемки земли и т.п.

Местоположение GPS: 55.916591, 26.96874

Связанные истории

Военная база СССР в Марсиене

Прибалтика была одним из важнейших рубежей обороны Советской империи, её самым западным бастионом, поэтому концентрация войск там была колоссальной. Считается, что Латвия в то время была самой милитаризованной территорией мира. Точная численность военнослужащих неизвестна, в разных источниках в разное время упоминается от 200 000 до 350 000 человек. Только в Латвии за 50 лет дислоцировалось 3009 воинских частей более чем в 700 местах. Одним из таких мест была военная база СССР в Марциене.

Об оккупации Латвии

В 1940 году существование независимого государства Латвия было прервано оккупацией и аннексией (включением) Советского Союза в Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

Руководство Тукумским запасным аэродромом в 1990-е годы.

С уходом советских оккупационных войск началось разграбление многих бывших военных баз. Советские солдаты старались вывезти как можно больше, оставив инфраструктуру в плачевном состоянии. После ухода войск мирное население продолжало разграблять эти базы и эксплуатировать бывшую военную инфраструктуру.

Военный бомбардировщик Скулте

Статья в газете наглядно демонстрирует ситуацию в современной Латвии, где во многих местах сохранились и даже реставрируются (часто за счёт местных самоуправлений) объекты окружающей среды, прославляющие советскую оккупационную армию. Нерешительность и безволие властей порождают в обществе долгосрочную конфронтационную обстановку. Различные памятники, мемориалы и объекты окружающей среды воспринимаются не как исторические или мемориальные объекты, а как инструменты, продолжающие идеологию советского оккупационного режима.

История вышки управления огнем 46-й батареи береговой обороны в Вентспилсе

Вентспилсский объект военного наследия уникален тем, что является одним из немногих береговых оборонительных сооружений в Латвии и Балтии, отражающих историю фортификационных сооружений времен Второй мировой войны. Он также уникален тем, что является военным объектом, построенным Советским Союзом в годы независимости Латвийской Республики, и в некотором смысле символизирует неспособность маленькой страны противостоять сверхдержавам накануне Второй мировой войны. Это единственная береговая оборонительная батарея, которая сохранилась так хорошо, без исторических наслоений и в законченном строительном состоянии. Объект демонстрирует всю эволюцию советской военной концепции с 1939 года до вывода советских войск в 1994 году.

Лиепая — на перекрестке различных исторических событий

Жители Лиепаи были одними из первых в Латвии, кто пережил начало Второй мировой войны, и одними из последних, для кого война закончилась как буквально, так и символически. Вторая мировая война и советская оккупация Лиепаи закончились только в 1994 году, когда город покинули последние войска наследника СССР - России.

Судьба Краснофлотска после ухода советских войск

Nachdem die letzten sowjetischen Truppen 1993 Lettland verlassen hatten, ging auch die Küstenschutzbatterie Krasnoflotsk oder Olmani in den Besitz der lettischen Verteidigungskräfte über. Schon bald wurde der verwaiste Besitz von gewinnorientierten Schürfern in Beschlag genommen.

Советская авиация бомбит кладбище Рители

Кладбище Рители фактически находилось в центре зоны поражения. Местные жители могли только наблюдать за тем, как их уничтожают.

Детство Звардинеки в тени взрывов бомб — Polygon Summers

Проведя детство недалеко от полигона Зварде, под грохот взрывов и пролетающих реактивных самолётов, я всё же иногда по выходным мог зайти на полигон. После ухода Советской армии земля была усеяна воронками от бомб и множеством взрывоопасных предметов, не только относящихся к периоду работы полигона, но и времён Второй мировой войны.

Детство клеветника в тени взрывов бомб — Фосфорные капсулы

Детство я провёл недалеко от полигона Зварде, под грохот взрывов и пролёты реактивных самолётов, но иногда по выходным туда всё же можно было зайти. После ухода Советской армии земля была усеяна воронками от бомб и множеством взрывоопасных предметов, не только со времён полигона, но и со времён Второй мировой войны. Особенно мальчишкам нравилось жечь фосфорные капсулы...

Детство Звардейки в тени взрывов бомб – сбитый самолет

Свалка продолжала эксплуатироваться до 1992 года, и даже в марте 1992 года на территории свалки по неизвестным причинам потерпел крушение самолет, вылетевший из Лиелварде.

История уникального военного объекта в Каросте

На протяжении многих лет я не замечал у жителей Старой Лиепаи устойчивого интереса к уникальным местам, расположенным всего в восьми-десяти километрах к северу от центра города. Но спрятанные в чащобе леса, на берегу дюны или на болотных тропинках исторические места Каросты - это не менее интересные исторические факты и истории, достойные давно забытых легенд. Об одном из них - бывшей 23-й береговой артиллерийской батарее СССР - и пойдет речь в этом рассказе.

Самолет МиГ-27Д разбился на полигоне Зварде и в Ледурге

В начале 1992 года на полигоне Зварде и в Ледургас в один день с разницей в 40 минут при загадочных обстоятельствах потерпели крушение два российских «военных» самолета советского производства.

Российские военные самолеты потерпели крушение на полигонах Ледурга и Зварде

В начале 1992 года в один день при загадочных обстоятельствах с разницей в 40 минут на полигонах Ледурга и Зварде потерпели крушение два советских самолета МиГ-27Д.

ракетная база Тервете

Ракетная база Тервете была одной из секретных стратегических военных баз СССР, где размещались баллистические ракеты Р-12.

ракетная база Тиса

Ракетная база Тиса была одной из секретных стратегических военных баз СССР, где размещались баллистические ракеты Р-12.

Всего в Латвии дислоцировалось около 400 советских военнослужащих, примерно на 500 объектах, что в общей сложности составило более 50 000 военнослужащих. ---------------------------- Откуда эта бессмысленная цифра "400 советских военнослужащих" на всех языках вашего сайта???