Selijas Waldbrudersiedlung im Sūpe-Sumpf

Das Sumpfgebiet von Sūpes ist mit den Orten nationaler Partisanensiedlungen und -kämpfe verbunden, die durch das Zusammenwirken von Menschen und Orten entstanden sind. Es wird in der Ballade des im Exil lebenden lettischen Schriftstellers Alberts Eglītis über die Ereignisse in seinem heimatlichen Sumpfgebiet von Sūpes, „Im Moos und Schlamm“, beschrieben – einer Hommage an die Partisanen des Sumpfgebiets von Sūpes:

… „Im Jahr 1945, als der Herbst im Sumpf in leuchtenden Farben erstrahlte –“

An Pokļevinskis' Geburtstag teilt Lieljānis beim Abendessen mit:

Bier, das in Weiden vergoren wird,

Die Romulaner verehren Butter.

Ich trockne das Kümmelbrot meiner Mutter.

Getrockneter Schinken in März-Schnitten,

Und Stuchkas Zwiebeln,

Ildzeniece-Käse.

Räume in Harzwänden

Und der Blitz hat Herzen getroffen.

Und in elf Seelen schmachten sie.

„Die Wurzeln, die im Boden verrottet sind…“

Diese Interpretation der Vergangenheit, insbesondere der Ereignisse nach dem Zweiten Weltkrieg, umfasste menschliche Zeugnisse, Ausdrucksformen des Geistes und Wertesysteme. Sie erinnert an die breite Unterstützung der Bevölkerung für die nationalen Partisanen, die die Besatzungsmacht nicht so leicht besiegen konnte.

Nach den Deportationen der Bevölkerung am 25. März 1949 wurde das nationale Versorgungssystem der Partisanen zerstört. Vom Sommer 1949 bis Mitte 1952 befand sich die nationale Partisanenbewegung der Sēlija in den Gebieten Aknīste, Birži, Elkšņu Gārsene, Sauka, Susēja und Viesīte im Niedergang. Die Niederlage war auf ethnische Säuberungen und das Vorgehen von Armee und Sicherheitsdiensten zurückzuführen.

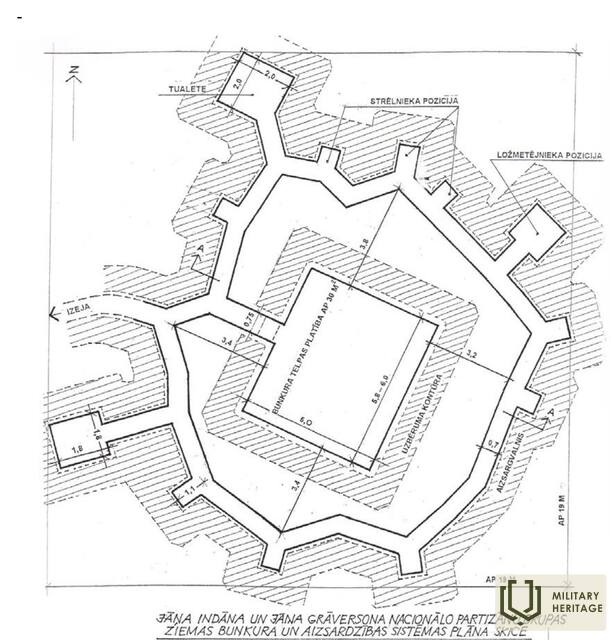

Die Siedlung Indāns-Grāvelsons mit ihrem ausgeklügelten Verteidigungssystem war in den 1950er Jahren in ganz Lettland, einschließlich des südlichen Nachbarlandes Sēlija, Litauen, einzigartig. Der Bunker der Indāns-Grāvelsons im Wald von Elkšņu im Winter 1949/50 zeichnete sich durch eine für die damalige Zeit einzigartige Verteidigungsfestung aus. Er verfügte über eigens angelegte Verteidigungsgräben und Waffennester. Die Familienmitglieder konnten nicht getrennt werden, und die Verantwortung für ihre Sicherheit lag vor allem bei den Männern mit militärischer Erfahrung sowie bei den Frauen selbst, die keine Angst hatten, zu den Waffen zu greifen. Ihr Ziel im Gefahrenfall war die Abwehr des Angreifers. Diese besondere Identität, die sich in der Endphase des Krieges zeigte, war durch die Beteiligung von Familienmitgliedern gekennzeichnet, die der Repression entkommen waren. Sie manifestierte sich auch in der psychologischen Vorbereitung, und das fatale Ende war keine Überraschung mehr. Die Indāns-Gravelsons-Gruppe war sich ihrer hoffnungslosen Lage bewusst und war bereit, bis zum Tod zu kämpfen.

Indans-Gravelsons United National Partisan Group:

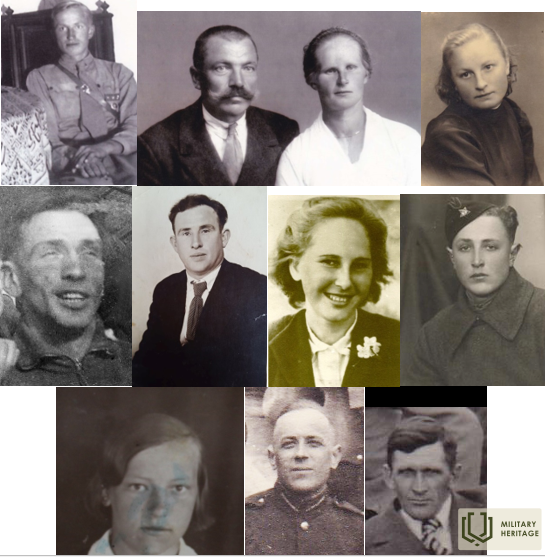

Gruppenleiter Jānis Indāns, Pēteris Indāns, Kristīne Indāne, Milda Ārija Indāne, Vasilijs Sokolovs, Jānis Ķepiņš, Hilda Vietniece, Artūrs Snikus, Alma Grāvelsone, Gruppenleiter Jānis Edvards Grāvelsons, Jonas Žukauskas.

Mündliche Aussage

Der Partisanenverbindungsoffizier Jānis Snikus berichtete : „Mārtiņš Pokļevinskis zeigte das Partisanengrab und sagte, er habe meinen Bruder Artūrs Sniks daraus geholt und ihn mit dem Kopf nach Norden bestattet. Er behauptete, die Partisanen hätten ihre Köpfe zu leichtfertig hergegeben, da sie nur bei Einbruch der Dunkelheit den Bunker verlassen und dann ausbrechen müssten. Ein Kranz wurde auf das Partisanengrab gelegt. Gemeinsam mit Mārtiņš Pokļevinskis begruben wir eilig den Partisanen Voldemārs Sātnieks, der unbestattet im Wald zurückgelassen worden war, und gruben so tief wie möglich in die Erde.“

Vilma Birša (Saulīte): „Im Frühjahr 1950, vor der Eroberung, besichtigten wir mit Mārtiņš Pokļevinskis den Bunker von Indāns-Grāvelsons. Unweit des Bunkers entdeckten wir eine Partisanen-Grabstätte. Pokļevinskis versuchte, die Gefallenen mit einem langen Stock umzudrehen, damit man sie besser sehen konnte. Ich erkannte deutlich Indāns, Sniks, Artūras und Mildiņš. Sie hielten sich fest, Artūras trug noch einen Ring am Finger. Ich konnte nicht länger hinsehen, es war alles unerträglich schwer. Überall, wo die Schlacht stattgefunden hatte, lagen Soldatenmützen verstreut. Man konnte Stellen erkennen, an denen sich die Truppen mit Fichtenzweigen getarnt und darauf gewartet hatten, dass die Partisanen den Bunker verließen.“

Jānis Plāns: „Ich arbeitete am Bahnhof Viesīte bei einem Zug und sollte an diesem Tag Holz am 22. Kilometer der Elkšņi-Strecke verladen. Als wir den 14. Kilometer erreichten, wurden wir auf Befehl der Armee angehalten, da Schießereien begonnen hatten.“ Nach den Schießereien erhielt Jānis Plāns den Befehl: „Leg dich hin!“ Jānis Plāns gehorchte und legte sich auf den Bahnsteig. Als der Zug das Schießgebiet passierte, sah er, dass hinter jedem Baum Soldaten in weißer Tarnkleidung schliefen. Als er den 22. Kilometer erreichte, wurden die Schießereien noch heftiger fortgesetzt. „Als wir das Holz auf den Zug verladen hatten und zurückfuhren, waren die Schießereien vorbei, aber der gesamte Wald war immer noch umstellt.“ Nach diesen Ereignissen im Sommermonat, bei Kilometer 14, als sie zusammen mit dem Fahrer Holz verluden, ging Jānis Plāns zum Ort des Geschehens. Als er sich dem Bunker näherte, sah er einen kleinen Hügel, der von kleinen Tannen umgeben war. Der Bunker selbst war mit all seinen Schützengräben unversehrt geblieben. Als er ihn betrat, war er leer; die Decke war niedrig, aber er konnte sich darin aufrichten. Im Inneren des Bunkers erinnert sich Jānis Plāns an einen Tisch, und gegenüber dem Eingang erstreckte sich Lava auf zwei Ebenen. Etwa 10 bis 15 Meter vom Bunker entfernt befand sich eine Sauna mit einem steinernen Kamin.

Hilda Miezīte (Vietniece): „Der Angriff fand am Morgen statt, es schneite noch leicht. Es war Verrat, und es war irgendein Förster.“ Hilda Miezīte erinnerte sich, dass sie ringsum das Dröhnen von Autos hörte; Verstärkung war eingetroffen. Hilda versteht nicht, wie sie überlebt hat, denn die Kugeln kamen aus allen Richtungen. Ihrer Meinung nach wurde der Bunker verlassen, weil sie dort nicht hätten durchhalten können. Granaten flogen und Lautsprecher dröhnten. Die Siedlung wäre so oder so zerstört worden. Da sie mitten im Wald lebten, durfte niemand die Siedlung verlassen; strenge Disziplin herrschte, und es gab sogar Spitznamen, um die Identität zu schützen. Die Männer wechselten regelmäßig ihre Wachposten. Das Dach des Bunkers war aus durchgehenden Baumstämmen gebaut; es war niedrig mit einer leichten Erhöhung und mit Erde, Grassoden und Moos bedeckt. Zur Eingangsseite hin gab es eine leichte Erhöhung mit einem sanften Gefälle zur gegenüberliegenden Seite. Rechts neben der Eingangstür befand sich ein kleines Fenster. Im Bunker standen Betten und in der Mitte ein Ofen. Es gab nicht viele Habseligkeiten oder Haushaltsgegenstände – manche besaßen nur die Kleidung, die sie am Leib trugen. In den Gemeinschaftsräumen lief ein Grammophon mit Schallplatten, denen sie ab und zu leise lauschten.

Eglītis. Lieder der kalten Jahreszeit: Lyrische Notizen eines Journalisten. [Minneapolis: Sēļzemnieks, 1983, S. 28]

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Themen

Zugehörige Objekte

Gedenkstein für die nationale Parteigruppe von Rihards Pārups

Das Gebäude befindet sich in der Rigaer Straße in der Nähe der Krustpilser Lutherischen Kirche.

Am 22. September 1996 wurde in Krustpils ein Gedenkstein für Rihards Pārups und die von ihm geführte nationale Partisanengruppe enthüllt. Der Gedenkstein wurde vom Bildhauer Ilgvars Mozulāns geschaffen und von der Parlamentspräsidentin Ilga Kreituse finanziell unterstützt. Die Veranstaltung wurde vom Vorstand des Lettischen Nationalen Partisanenverbandes organisiert.

An die nationalen Partisanen von Rihards Pārup,

die von einer Spezialeinheit der Tscheka ermordet wurden

Richard Parups (1914 – 2. Juli 1946)

Gruppenkommandeur

Richard Stulpins (1923 – 1946. 2. VII)

Alberts Avotiņš (1912 – 2. Juli 1946)

Erik Juhna (1928 – 2. Juli 1946)

Aleksandrs Lācis (1919 – 2. Juli 1946)

Peter der Bär (1921 – 1946, 2. Juli)

Jānis Ēvalds Zālītis (Āboliņš) (1911 – 1946, 2. Juli)

Siegfried Bimstein, Theodore Schmidt (… – 2. Juli 1946)

Uldis Šmits (... - 1946. 2. VII)

Peter Lazdans (1926 – 1947)

Erik Konval (1929 – 1947. VI)

Niklāss Ošiņš (1908 – 12. Oktober 1954) – in Riga hingerichtet

Alberts ħiķauka (1911 – 1972 II) – inhaftiert im Mordwinischen Lager

Rihards Pārups wurde am 11. Juni 1914 in Kaķīši, einem Ortsteil der Gemeinde Krustpils, geboren. Im Zweiten Weltkrieg diente er als Sergeant in der Panzerabwehrdivision der 15. Lettischen Division. Er beteiligte sich an Partisanenaktionen in den Gebieten Jēkabpils und Madona und war Mitglied der Nationalen Widerstandsbewegung sowie Anführer einer Einheit in diesen Gebieten. Rihards Pārups fiel am 2. Juli 1946 in der Gemeinde Vietalva im Kampf gegen Tscheka-Truppen. Sein Grab ist leider unbekannt. Eine Gedenktafel erinnert auf dem Friedhof der Rigaer Brüder an ihn. Im Herbst 1945 wurde im Bezirk Jēkabpils unter der Führung von R. Pārups eine Partisanengruppe gegründet. In ihrer kurzen Existenz war sie an über zwanzig bewaffneten Auseinandersetzungen mit Einheiten des damaligen Innenministeriums beteiligt. Der Bericht des Tscheka-Oberst Kotow an die Rigaer Führung besagt, dass die Aktivitäten der Sowjetregierung in den Bezirken Jēkabpils und Madona infolge der Aktionen der Gruppe während dieser Zeit praktisch lahmgelegt waren. Die von R. Pārup angeführten nationalen Partisanen fanden und vernichteten mehrere Deportationslisten und retteten so vielen Menschen das Leben. Da die Führung des Sicherheitskomitees die nationale Partisaneneinheit nicht in offener Kampfhandlung besiegen konnte, infiltrierte sie diese mit vier Angehörigen der Tscheka-Spezialeinheit. Diese erschossen zehn Partisanen der Einheit, darunter R. Pārup. 1947 wurden zwei weitere in der Nähe von Jaunkalsnava erschossen, und 1951 ein Mitglied dieser Einheit. Nach 25 Jahren Zwangsarbeit in einem mordwinischen Lager starb der 14. Partisan der von R. Pārup angeführten Gruppe wenige Tage vor der Befreiung.

Gedenkstätte für die Mitglieder der nationalen Partisanengruppe P. Prauliņš und Standort des Bunkers

Die Partisanengruppe von Pēteris Prauliņš (1911–1949) aus der Pfarrei Birži gehörte zur Gruppe um Mārtiņš Pokļevinskis (1902–1951). Die Gruppe führte mehrere Partisanenaktionen durch, bei denen sowjetische Kollaborateure bestraft und Lebensmittel sowie Eigentum der Wirtschaftseinrichtungen der Besatzungsbehörden beschlagnahmt wurden. Prauliņš' Gruppe mangelte es an ausreichender Verschwörung; viele Personen besuchten ihre Siedlung, was Verrat Tür und Tor öffnete. Fehlende militärische Erfahrung war eine der Schwächen der bewaffneten Partisanenbewegung.

Die Partisanengruppe von P. Prauliņš im Kalna-Wald in der Gemeinde Birži wurde am 16. Mai 1949 bei einer Operation des Ministeriums für Staatssicherheit der Lettischen SSR, an der auch Militäreinheiten beteiligt waren, vernichtet. Die Waldbrüder hatten einen gut getarnten Bunker mit Perimeterverteidigung in einem sumpfigen Gebiet auf unbekannter Höhe errichtet. Die Partisanen leisteten den Tscheka-Truppen mindestens 40 Minuten lang erbitterten Widerstand, doch die gesamte Gruppe fiel: Pēteris Prauliņš, Artūrs Bružuks, Jānis Kalvāns, Edvīns Slikšāns und Francis Skromanis. Die erschossenen Waldbrüder wurden in der Nähe des Pfarrhauses abgelegt, ihre Leichen später in nahegelegenen Kiesgruben bestattet. Irma Bružuka wurde schwer verwundet, geriet in Gefangenschaft und starb am 17. Mai im Krankenhaus von Jēkabpils. Sie wurde außerhalb des Friedhofs begraben, aber als der Friedhof nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Lettlands erweitert wurde, wurde ein Denkmal auf ihrem Grab errichtet.

Im November 1998 wurde in der Gemeinde Kalna ein Gedenkstein für die Anhänger der Gruppe um P. Prauliņš eingeweiht. Der Standort seines Bunkers befindet sich im Abschnitt 4 des Blocks 99 von Vidsala in der Gemeinde Kalna. Der Stein, auf dem P. Prauliņš saß, ist erhalten geblieben.

Bunkergelände der nationalen Partisanengruppe von P. Prauliņš

Der Bunker von P. Prauliņš befindet sich im vierten Abschnitt des Vidsala-Blocks 99 in der Gemeinde Kalna. Der Stein, auf dem P. Prauliņš saß, ist erhalten geblieben.

Die Partisanengruppe von P. Prauliņš (1911–1949) im Wald von Kalna in der Gemeinde Birži wurde am 16. Mai 1949 bei einer Operation des Ministeriums für Staatssicherheit der Lettischen SSR, an der auch Militäreinheiten beteiligt waren, vernichtet. Die Waldbrüder hatten einen gut getarnten Bunker mit Perimeterverteidigung in einem sumpfigen Gebiet auf unbekannter Höhe errichtet. Die Partisanen leisteten den Tscheka-Truppen mindestens 40 Minuten lang erbitterten Widerstand, bis die gesamte Gruppe fiel: Pēteris Prauliņš, Artūrs Bružuks, Jānis Kalvāns, Edvīns Slikšāns und Francis Skromanis. Die erschossenen Waldbrüder wurden in der Nähe des Pfarrhauses abgelegt, ihre sterblichen Überreste später in nahegelegenen Kiesgruben beigesetzt. Irma Bružuka wurde schwer verletzt, gefangen genommen und starb am 17. Mai im Krankenhaus von Jēkabpils. Sie wurde außerhalb des Friedhofs beigesetzt, doch als der Friedhof nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Lettlands erweitert wurde, wurde ein Denkmal an ihrem Grab errichtet.

Die nationale Partisanengruppe der Gemeinde Birži unter Pēteris Prauliņš war Teil der von Mārtiņš Pokļevinskis (1902–1951) geführten Gruppe. Die Gruppe führte mehrere Partisanenaktionen durch, bei denen sowjetische Kollaborateure bestraft und Lebensmittel sowie Eigentum der Wirtschaftseinrichtungen der Besatzungsbehörden beschlagnahmt wurden. Die Partisanen von P. Prauliņš' Gruppe agierten nicht ausreichend koordiniert; viele Personen besuchten ihre Siedlung, was Verrat Tür und Tor öffnete. Fehlende militärische Erfahrung war eine der Schwächen der bewaffneten Partisanenbewegung.

Im November 1998 wurde in der Pfarrei Kalna ein Gedenkstein für die Anhänger der Gruppe von P. Prauliņš eingeweiht.

Gedenkstätte für die Mitglieder der nationalen Partisanengruppen J. Indāns, J. Grāvelsons und M. Pokļevinskis

In der Gemeinde Kalna, Bezirk Jēkabpils, nahe Sūpes purvas, wurde am Lāčplēsis-Tag (11. November 2019) eine Informationstafel und Gedenkstätte für die nationale Partisanengruppe Indāns-Grāvelsons eröffnet. Vertreter der Bezirke Jēkabpils und Viesīte, der ehemalige Partisan H. Miezīte, der Historiker H. Bruņinieks sowie Gäste aus Litauen und weitere Interessierte nahmen an der Eröffnung teil. Die Gedenkstätte und die Informationstafel befinden sich in der Nähe von Sūpes purvas, einem Ort, der mit Siedlungs- und Schlachtfeldern der Partisanen verbunden ist. Weiter im Wald lag zudem der Bunker der Gruppe Indāns-Grāvelsons.

Nach den Deportationen der lettischen Bevölkerung am 25. März 1949 wurde das nationale Versorgungssystem der Partisanen zerstört. Vom Sommer 1949 bis Mitte 1952 erlebte die nationale Partisanenbewegung in den Gebieten Aknīste, Sauka, Elkšņi, Birži und Viesīte einen Niedergang, da sie unter ethnischer Säuberung und regelmäßigen Gegenangriffen der sowjetischen Armee und Sicherheitskräfte litt. Die Siedlung der nationalen Partisanengruppe von Jānis Indāns und Jānis Grāvelsons im Wald von Elkšņi im Winter 1949/50 verfügte über ein für die damalige Zeit ungewöhnlich starkes Verteidigungssystem, das in den 1950er Jahren weder in Lettland noch im Nachbarland Litauen existierte. Der Bunker der Gruppe Indāns-Grāvelsons besaß eigens angelegte Verteidigungsgräben und Geschütznester. Neben der militärischen Bereitschaft der Partisanen, ihr Leben im Kampf gegen den Feind zu opfern, kann man auch von ihrer besonderen Identität sprechen, die sich auch in der Beteiligung anderer Familienmitglieder in den Reihen der nationalen Partisanen manifestierte.

Die gemeinsame Partisanengruppe Indāns-Grāvelsons bestand aus 12 Personen, darunter fünf Frauen und einem litauischen Partisanen: Jānis Indāns, Jānis Edvards Grāvelsons, Alma Grāvelsone, Pēteris Indāns, Kristīne Indāne, Milda Ārija Indāne, Vasilijs Sokolovs, Voldemārs Otto Sātnieks, Jānis Ķepiņš, Hilda Vietniece, Artūrs Snikus, Jons Žukauskis. Ihre letzte Schlacht fand am 25. Februar 1950 im Elkšņu-Wald statt, als 11 Partisanen im Kampf gegen unverhältnismäßig starke Kräfte fielen. Nur Hilda Vietniece (Miezīte) überlebte; sie wurde gefangen genommen und verbrachte später sechs Jahre im Gefängnis der Gulag-Lager.

Gedenkstätte am Ort der nationalen Partisanenschlacht vom 13. Februar 1945 im Diamond Forest der Gemeinde Kalna

Die Gedenkstätte entstand an der Regionalstraße P74 Siliņi – Aknīste, 12 Kilometer von Aknīste entfernt, an der Abzweigung zum Lettischen Staatswald „Žagari ceļa“.

Das ausgedehnte Waldmassiv im nördlichen Teil der Gemeinde Elkšķi wurde bereits Ende des Sommers 1944 zu einem Sammelpunkt für Menschen, die sich auf den bewaffneten Kampf gegen die sowjetische Besatzungsmacht vorbereiteten. Ende 1944 begannen sich im Gebiet um Aknīste nationale Partisanengruppen zu formieren. Ein geeigneter Ort für ein Partisanenlager war der Diamantwald am Südrand des großen Waldes von Elkšķi, nahe dem Großen Sumpf von Aknīste. Dort, weniger als 10 Kilometer von der Gemeinde Aknīste entfernt, errichteten die Partisanen drei Winterbunker. Die Kommunikation der im Wald versammelten Männer wurde durch die Unterstützung der umliegenden Häuser – Baltimores, Gargrodes, Līči, Priedes, Krūmi – sowie der Bewohner anderer Häuser, Nachbarn und anderer Partisanen sichergestellt.

Am 13. Februar 1945 fand im Diamantwald ein Partisanengefecht mit Soldaten des lettischen SSR-Ministeriums für Staatssicherheit statt. Die Tschekisten hatten Geiseln genommen und diese vorwärtsgetrieben, um die Partisanenbunker preiszugeben. Die Waldbrüder erkannten die Gefahr und eröffneten das Feuer, ohne die Geiseln zu schonen. Zehn Angehörige der sowjetischen Besatzungstruppen, acht einheimische Partisanen und vier Geiseln fielen in dem Gefecht. Trotz der Verluste der Waldbrüder gelang es den Tschekisten nicht, die Partisanenbunker einzunehmen. Die überlebenden Partisanen warteten die Dunkelheit ab und verließen die Siedlung. Die im Gefecht verwundeten Tschekisten konnten stöhnend das Schlachtfeld nicht verlassen. Nach diesem Gefecht, das als die erste „Kampftaufe“ der Waldbrüder gelten kann, fühlten sich die Partisanen wie Brüder, und das Gewehr erschien ihnen kostbarer als alles andere, wie der einzige verlässliche Retter.

Das Weiße Kreuz und der Informationsstand im Diamantwald wurden am Lāčplēsis-Tag, dem 11. November 2022, aufgestellt. Die Errichtung der Gedenkstätte wurde von der Regionalregierung von Jēkabpils, dem Verein „Tēvzemes sargi“ und den Lettischen Staatsforsten unterstützt. Der Text des Informationsstands stammt vom Historiker Haralds Bruņinieks.

Friedhöfe der Brüder der Nationalen Partisanen von Sēlia

Der Nationalfriedhof der Partisanenbrüder in Sēlija wurde am 30. Oktober 2004 mit Unterstützung des lettischen Verteidigungsministeriums und der Gemeinde Aknīste eröffnet. Dort sind die Partisanen begraben, die am 19. Dezember 1949 in der Schlacht im Wald von Dimantu in der Gemeinde Kalna gefallen sind: Alberts Karankevičs (1914–1949), Vilis Tunķels (1911–1949), Arnolds Tunķels (1926–1949), Osvalds Tunķels (1929–1949) und Ēvalds Kundzāns (1927–1949).

Im Jahr 2005 wurden hier auch die in der Schlacht am 13. Februar 1945 im Elkšņi-Wald gefallenen Partisanen umgebettet: Juris Alfreds Voldemārs Lācis (1908-1945), Eduards Kaminskis (1910-1945), Osvalds Mežaraups (1911-1945), Alberts Mežaraups (1915-1945), Antons Bružiks (1911-1945), Jānis Britāns (1926-1945) und ein Unbekannter. Auf dem Gemeinschaftsfriedhof befinden sich auch die sterblichen Überreste von Marta Mežaraupe (1907–1945), Alberts Lācis (1902–1945), Juris Resnītis (1901–1945) und Pēteris Bite (1907–1945), die von den sowjetischen Besatzungsbehörden als Geiseln genommen wurden und in der Schlacht fielen, sowie von Voldemārs Otto Sātnieks (1911–1950), einem gefallenen Partisanen der Indāns-Grāvelsons-Gruppe. Auf dem Friedhof der Gebrüder Aknīste steht außerdem ein Denkmal für Alfreds Silaraup (1925–1946), einen nationalen Partisanen der Aknīste-Kompanie, der am 30. Juli 1946 bei einer Tscheka-Operation auf der Schmalspurbahn im Elkšņu-Wald fiel.

Am Fuße des Weißen Kreuzes auf dem Brüderfriedhof der Nationalen Partisanen von Sēlija steht eine schwarze Granitstele mit dem Emblem des Lettischen Nationalen Partisanenverbandes und der Inschrift: „Den Nationalen Partisanen von Sēlija. Ihr habt euer Leben für Lettland im Kampf gegen das kommunistische Besatzungsregime 1944–1954 geopfert.“ Auf dem Friedhof befindet sich außerdem ein Gedenkstein mit der Inschrift: „Es gibt Tränen, die im Stillen vergossen werden. Es gibt Narben, die auch nach der Heilung nicht heilen werden.“ Dieser Stein wurde von Stanislava Šadurska zu Beginn des Erwachens nahe der Grube errichtet, in der die Tschekisten die am Vortag, dem 14. Februar 1955, gefallenen Nationalen Partisanen und Geiseln bestatteten.

Ehemaliges Pfarrhaus von Susēja, Ort des Angriffs nationaler Partisanen am 7. Juli 1945

Das ehemalige Pfarrhaus von Susėja beherbergt heute das Seniorenwohnheim Sanssouci. An der Fassade des Gebäudes sind noch immer Spuren des Angriffs von Partisanen am 7. Juli 1945 zu erkennen.

Das ehemalige Pfarrhaus von Susēja, das zu jener Zeit als örtliches Exekutivkomitee der sowjetischen Besatzungsbehörden fungierte, wurde am 7. Juli 1945 von den nationalen Partisanen von Sēlija angegriffen. Der Angriff auf das Exekutivkomitee von Susēja war Teil einer umfassenderen nationalen Partisanenkampagne und fand zeitgleich mit den Angriffen auf die Butterfabrik von Vilkupe und das Haus des Zerstörers Kaunackas statt.

Gemäß den Anweisungen des Kommandeurs der nationalen Partisanengruppe Susėja, Albert Kaminskis (1920–1946), sollten die Waldbrüder die Sicherheitsvorkehrungen des örtlichen Exekutivkomitees zerstören, Waffen, Milizuniformen und Dokumente entwenden sowie die Telefonleitungen beschädigen. Etwa 17 Waldbrüder unter der Führung des litauischen Partisanenkommandanten Jozas Kuveikis nahmen an dem Angriff auf das Exekutivkomitee in Susėja teil. Das Gefecht dauerte 15–20 Minuten. Dabei fiel ein litauischer Partisan und auf der Gegenseite ein Kämpfer des Zerstörerbataillons, Jānis Kakarāns. Im Verlauf des Feuergefechts wurden die Fenster des Exekutivkomitees zerbrochen und die Telefonanlage beschädigt.

Der zweite Angriff auf das Exekutivkomitee von Susēja erfolgte am 16. Juli 1945. Es kam zu einem längeren Feuergefecht zwischen den Waldbrüdern und Kämpfern des Zerstörerbataillons, die im Gebäude des Exekutivkomitees Zuflucht gesucht hatten. Während des Gefechts eilte eine Gruppe sowjetischer Soldaten den Letzteren zu Hilfe, eröffnete Maschinengewehrfeuer aus der Flanke und zwang die Partisanen zum Rückzug. Mindestens fünf Waldbrüder und fünf Zerstörer fielen in dem Gefecht. Die Angriffe auf dieses Verwaltungsgebäude der Besatzungsmacht bestätigten den Charakter des bewaffneten Widerstands im Partisanenkrieg und waren eine Warnung vor dem Widerstand der Bevölkerung gegen die sowjetische Besatzungsmacht.

Denkmal für die Nationalen Partisanen von Susėja

Die nationale Partisaneneinheit Susēja entstand aus kleineren, zersplitterten Waldbruderschaften, da es anfangs keinen Anführer gab, der sie vereinen konnte. Artūrs Grābeklis versuchte kurzzeitig, die Aktivitäten der Susēja-Partisanen zu koordinieren, später auch Markejs Gorovņovs, der im Winter 1945 fiel. Die Einheit erfuhr eine Stärkung, nachdem der ehemalige Legionär Alberts Kaminskis nach der allgemeinen Kapitulation Deutschlands in Kurland (Sēlija) eintraf. Er führte strengere Disziplin ein und vereinigte kleinere Gruppen zum gemeinsamen Kampf gegen die sowjetische Besatzungsmacht. Es wurde auch eine Zusammenarbeit mit Waldbruderschaften aus benachbarten Pfarreien und Gebieten aufgebaut, insbesondere mit der Gārsene-Gruppe und litauischen Partisanen, die sich an der Grenze zwischen Litauen und Lettland niedergelassen hatten.

In der Anfangsphase der bewaffneten Bewegung waren die Waldbrüder offensichtlich nicht auf Angriffe vorbereitet und konnten weder den Bauernhof Kaunacki besetzen noch in das Gebäude des Exekutivkomitees von Susėja eindringen. Die Partisanen erlitten Verluste und konnten den Tscheka-Truppen lange nicht widerstehen; ihre Haupttaktik bestand darin, rechtzeitig an einen Rückzug zu denken. Auch die Versorgung der Partisanen war problematisch. Trotz dieser Schwierigkeiten leistete die nationale Partisaneneinheit Susėja in den ersten Nachkriegsjahren noch aktiven Widerstand gegen die sowjetische Besatzungsmacht. Diese Partisanengruppe hörte nach dem Tod ihres Kommandanten A. Kaminskis am 14. Mai 1946 auf zu existieren. Im Anschluss daran legalisierten sich mehrere Waldbrüder und schlossen sich anderen Partisanengruppen an.

Das Denkmal für die Nationalpartisanen der Kompanie Susēja wurde am 11. November 1997 auf Initiative von Gunārs Blūzmas, einem Forscher der Geschichte der Nationalpartisanen von Sēlija, eingeweiht. Neben den Namen der gefallenen Nationalpartisanen von Susēja ist unter einem Kreuz folgender Text in einen grob bearbeiteten Felsblock eingraviert: „Auf dem Kopf eines Igels befahl ich euch, das Land eures Vaters zu verteidigen.“ Das Denkmal erinnert an die Gefallenen des Angriffs auf das Exekutivkomitee von Susēja am 16. Juli 1945 – Jānis Grābeklis (1923–1945), Ādolfs Rācenis (1919–1945), Broņislavs-Arvīds Bīriņš (1919–1945) und Edgars Ērglis (1920-1945) und später wurden die Namen der ermordeten Līna Kaminskas (1917-1945) und Albert Kaminskas (1920-1946) hinzugefügt. Auf dem Denkmal fehlen die Namen von Arnolds Dombrovskis (1923–1945) und anderen nationalen Partisanen, die in den nationalen Partisanengruppen Susēja aktiv waren und 1945–1946 fielen.

Denkmal für lettische und litauische Nationalpartisanen in Slate

Das weiße Kreuz mit einer Stele für die Slate-Parteimitglieder in der Gemeinde Rubene wurde am 25. Oktober 2002 geweiht.

Es handelte sich um eine gemeinsame Gruppe von Letten und Litauern unter der Führung von Jāzeps Fričs (1920–1947). Zu der Gruppe gehörten auch der litauische Partisanenkommandant Jozas Streikus (1923–1962), Jānis Ruzga (1924–1948) und andere nationale Partisanen, die in den Slates und den umliegenden Gemeinden aktiv Widerstand gegen das sowjetische Besatzungsregime leisteten.

Denkmal am Ort der Schlacht der nationalen Partisanen an der Donau am 2. Juli 1945

Gedenkstein für die Nationalpartisanen Jānis Abaronas, Vladislavs Būkas, Pēteris Bernāns, Alberts Klimanis, Vladislavs Dilāns und Juris Timšāns, die am 2. Juli 1945 in der Schlacht an der Donau fielen und später in der Gemeinde Rubene verbrannt wurden.

Die Schlacht von Dunava brach aus, nachdem am Abend des 30. Juni und 1. Juli in Atauga (Gemeinde Dunava) zwei Offiziere des Volkskommissariats des Inneren der Lettischen SSR und ein Milizionär bei Zusammenstößen zwischen Förstern und Vertretern der sowjetischen Besatzungsbehörden getötet worden waren. Am 2. Juli lieferten sich 16 nationale Partisanen unter der Führung von Eduards Platkanis an der Kurve der Straße nach Rubene hinter dem Friedhof von Dunava ein Gefecht mit Zerstörern, Milizionären und Tscheka-Truppen. Wenige Tage später brannten Tscheka-Offiziere als Vergeltung die Häuser von Atauga nieder und verbrannten öffentlich die Leichen von sechs nationalen Partisanen, die in der Schlacht von Dunava gefallen waren, in der Nähe des Gemeindehauses von Rubene.

Denkmal für die Nationalparteiler B. Mikulas und A. Staris

Das Denkmal für die nationalen Partisanen Boleslavs Mikulāns (1918 - 1951) und Antons Staris (1909 - 1953) vom Ilūkste Partisanenregiment des Lettischen Vaterländischen Gardeverbandes (Partisanen) wurde am 1. November 2003 auf dem Bauernhof „Kuršu“ in Celminiekis, Gemeinde Dunava, auf Initiative von Gunārs Blūzma, einem Forscher über nationale Partisanen aus Sēlija, enthüllt.

B. Mikulāns war ab August 1944 in verschiedenen nationalen Partisanengruppen aktiv, darunter 1949 in der Kompanie Bebrene und der Gruppe Dignāja. 1949/50 versteckte er sich zusammen mit A. Stari und Jānis Brakovka auf der Kurischen Nehrung am Rande des großen Waldes von Bebrene Celminieki. Als B. Mikulāns am 9. Mai 1951 Vorräte besorgen wollte, wurde er von Švarojs, einem Offizier der 2. Einheit N der Tscheka, ermordet. A. Stari beging im März 1953 Selbstmord, nachdem die Kurische Nehrung von Tscheka-Offizieren umstellt worden war.

Auf einer Gedenkstele aus Granit ist neben den Namen der gefallenen nationalen Partisanen B. Mikulāns und A. Staras die Inschrift eingraviert: „Gefallen im Kampf gegen das kommunistische Regime“.

Gedenkstätte der Partisanengruppe „Vilkaci“ der Brüder Pormaļi

Der nationale Partisanenkrieg, der in Lettland bis Mitte der 1950er Jahre andauerte, machte auch an der Region Sēlija keinen Halt, wo die Partisanengruppe „Vilkaci“ der Brüder Pormaļi seit Herbst 1944 in den Pfarreien Seces und Sēlpils aktiv war.

Die Nationale Partisanengruppe der Brüder Pormaļi wurde im Herbst 1944 gegründet, als Paulis und Jānis Pormaļi als Teil der deutschen militärischen Spionageabwehrgruppe „Zeppelin“ die Frontlinie bei Koknese überquerten, die Düna überquerten und in ihre Heimatgemeinde Sece im Bezirk Jēkabpils zurückkehrten.

Im Februar 1945 verhinderten Partisanen die Verhaftung des Gutsbesitzers Kļavinskis, indem sie eine Gruppe Tschekisten in der Nähe der Vīgante-Schule angriffen. Sie nahmen den Direktor der Kfz-Werkstatt Seces, Kārlis Tauriņš, gefangen und verurteilten ihn zum Tode. Tauriņš hatte sich aktiv an den Deportationen vom 14. Juni 1941 beteiligt und drohte nach seiner Rückkehr aus Russland erneut Letten mit der Deportation nach Sibirien.

Im Sommer 1945 wandten sich Partisanen auch gegen die von der Sowjetunion organisierte Abholzung der Wälder von Seces und schossen wiederholt unter Waffengewalt auf die Forstarbeiter, die von dem örtlichen Kommunistenorganisator Turčins angeführt wurden. Auch Eisenbahnschienen und landwirtschaftliche Maschinen wurden massiv beschädigt, was das Dreschen behinderte. An nationalen Feiertagen hissten Partisanen selbstgefertigte lettische Nationalflaggen an den höchsten Stellen.

Die Partisanengruppe der Brüder Pormaļi veröffentlichte im Wald auch mehrere Ausgaben der illegalen Zeitung "Vilkaču Sauciens".

Die sowjetischen Sicherheitsbehörden hatten sogar eine Belohnung von 10.000 Rubel für die Kapitulation der Brüder Pormaly ausgesetzt.

Am 11. August 1946 umstellten die Tschekisten die Brüder Pormalys aufgrund eines Verrats im Haus des örtlichen Försters. Paulis verließ das Haus durch die Hintertür, Jānis hingegen konnte durch ein Roggenfeld in den Wald fliehen.

Am 16. Oktober 1946 gelang es den Tschekisten, den Anführer der Partisanengruppe, Pauli Pormali, in eine Falle zu locken, und er fiel in der Nähe des Hauses „Taimiņi“ in der Gemeinde Sece.

Am 8. August 1948 verurteilte das Militärtribunal des Baltischen Kriegsbezirks Jānis Pormālis zu 25 Jahren Haft. Er verbrachte 18 lange Jahre in sowjetischen Zwangsarbeitslagern in Workuta, Taishet und Mordwinien und konnte erst 1965 nach Lettland zurückkehren.