1941. ja 1949. aasta küüditamised II II maailmasõda

14.06.1941 küüditati Lätist üle 15 400 Läti kodaniku. Osa küüditatutest arreteeriti kohe ja viidi vangi. Ülejäänud asustati Siberisse ja Kasahstani. See oli esimene massiküüditamine Lätist.

1939. aasta sügisel, kohe pärast Läti okupeerimist, algas selle riikluse hävitamine, Nõukogude võimu kehtestamine ja tugevdamine, samuti ulatuslikud repressioonid nn „rahvavaenlaste“ ja „täiesti võõraste elementide“ vastu. NSV Liidu eeskujul loodi Lätis kiiresti repressiivsed institutsioonid ning jõustusid NSV Liidu seadusandlikud aktid, sealhulgas NLKP kriminaalkoodeks, mis avas repressiivsetele institutsioonidele võimalused karistada Läti kodanikke nende tegude eest enne Läti okupeerimist.

NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Peaarhiivi osakonna korraldusel loodi ka spetsiaalne „sotsiaalselt ohtlike elementide” register, kuhu pidi jäädvustama kompromiteerivat teavet enam kui 10 elanikkonnakategooria kohta. „Sotsiaalselt ohtlike elementide” otsimisel ja jäädvustamisel kasutasid Läti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi ja Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaadi töötajad okupatsioonivõimude kätte sattunud erinevate riigiasutuste, organisatsioonide ja likvideeritud ühingute arhiive, iseseisva Läti ajakirjandusväljaandeid, Riikliku Statistikaameti aruandeid, samuti NSV Liidu passide väljastamisega seotud dokumente.

Lisaks üksikute „nõukogudevastaste elementide” vahistamisele, kelle vastu algatati kohe uurimine ja kriminaalasi, alustati Lätis, nagu ka teistes nn Molotovi-Ribbentropi pakti huvisfäärides, ettevalmistusi ulatuslikuks elanikkonna küüditamiseks Siberisse. Kavandatud küüditamise eesmärk oli arreteerida ja seejärel paljudel juhtudel füüsiliselt käsitseda Läti riigimehi, sõjaväeohvitsere, kohtu- ja politseiametnikke, erakondade liikmeid, silmapaistvaid teadlasi, kirjanikke, õpetajaid, teiste elukutsete esindajaid ning küüditada nende perekonnad.

Rohkem kui 15 tuhande Läti elaniku küüditamine 14. juunil 1941 valmistati ette NSVL valitsuse, NSVL Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaadi, NSVL Siseasjade Rahvakomissariaadi korralduste ja juhiste kohaselt Läti Kommunistliku Partei (bolševike) ja kohalike Nõukogude võimude toel. Selle elluviimisel osalesid küüditamises NSVL Siseasjade Rahvakomissariaat ja miilits, samuti kohalikud kommunistliku partei ja nõukogude aktivistid. Küüditamine toimus peamiselt "klassitunnuste" järgi – arreteeriti need, kelle kohta oli kogutud teavet "kontrrevolutsioonilise" tegevuse ja "nõukogudevastase agitatsiooni" kohta, samuti Läti Vabariigi endised jõukaimad kodanikud.

NSVL Siseasjade Komitee eriistung mõistis vangid surma või vangistuse parandusliku töö laagris 3–10 aastaks. Surmanuhtlus viidi täide enam kui 690 Läti elanikule. Mõned arreteeritutest, kellele oli mõistetud kõrgeim karistus, surid enne surmanuhtluse täideviimist. Vanglas suri üle 3400 Läti Vabariigi kodaniku, kes arreteeriti 14. juunil 1941. 1940. aastate lõpus viidi osa vange üldtüüpi parandusliku töö laagritest NSVL Siseministeeriumi erilaagritesse, kus vanglarežiim oli veelgi rangem.

Vahistatute seas oli palju maapiirkondade elanikke, keda represseeriti peamiselt Läti Kaardiväe Organisatsiooni liikmetena. 14. juunil 1941 saadeti küüditatud naised, lapsed ja eakad inimesed eluaegsele asumisele Krasnojarski oblastisse, Novosibirski oblastisse ja Kasahstani põhjapiirkondadesse, kus nad pidid töötama peamiselt metsandusettevõtetes, kolhoosides ja nõukogude taludes NSVL Siseministeeriumi erikomandöride juhtimisel. Asukohtades suri üle 1900 küüditatud Läti kodaniku.

14. juunil 1941 küüditatutel õnnestus kodumaale naasta 1950. aastate keskel, kuid paljudel alles 1960. ja 1970. aastate alguses. ÜRO poolt 9. detsembril 1948 vastu võetud genotsiidi ja selle karistamise konventsiooni kohaselt võib 14. juuni 1941 küüditamist õigusega pidada genotsiidiks Läti rahva vastu.

=====

25.03.1949. Lätis, Leedus ja Eestis algas küüditamiskampaania „Rannalaine“ (Прибой), mille käigus küüditati 42 125 Läti elanikku Siberisse eluaegsele asumisele.

Pärast Teist maailmasõda püüdis Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu (NSVL) juhtkond aastatel 1939–1940 okupeeritud ja annekteeritud aladel lõpule viia piirkonna sovetiseerimist, mis oli alanud aastatel 1940–1941, mis hõlmas üksikute talumajapidamiste ühendamist kolhoosideks (vene keeles колхоз, lühendatult коллективное хозяйство) ja relvastatud vastupanu likvideerimist. Nende eesmärkide saavutamiseks toimusid aastatel 1948–1952 nendelt aladelt küüditamised. Üks aktsioonidest oli nn. Rannalaine 25.–30.03.1949 Eestis, Lätis ja Leedus. See oli üks suurimaid sõjajärgseid küüditamisi NSV Liidus ja ka suurim küüditamisaktsioon Baltikumis (kokku küüditati 95 000 inimest).

Läti Riigiarhiivi avaldatud andmed annavad tänapäeval võimalikult täieliku pildi 1949. aasta küüditamise ohvritest Lätis. 25.–30.03.1949 küüditati Lätist 42 125 inimest (2,2% Läti elanikkonnast), sealhulgas 16 869 meest ja 25 256 naist. Nende hulgas oli 10 987 alla 16-aastast last. Kui arvestada Siberisse teel sündinud lapsi, küüditatuid või pärast 30.03 oma peredega liitunud inimesi, on küüditamise ohvrite koguarv 44 271 inimest. Enamik neist – 67,7% – kuulusid kulakute kategooriasse. 94,5% küüditatutest olid lätlased, järgmised suurimad rühmad olid venelased, poolakad ja valgevenelased.

Küüditamisoperatsioon algas 25. märtsil pärast südaööd. Igal perekonnal lubati kaasa võtta 1500 kg pagasit. Selle kogumiseks oli ette nähtud üks tund. Mõnikord lühendasid operatiivgrupid aga aega meelevaldselt 15 minutini või vähem. Esines juhtumeid, kus sõdurid, hävitajad või aktivistid tegelesid väljasaatmise ajal rüüstamise ja varastamisega või juba küüditatud perekondade taludes.

Läti elanikud küüditati Amuuri, Omski ja Tomski oblastisse. Asukohta saabudes täideti iga 16-aastaseks saanud küüditatu kohta küsimustik. Kõik pidid allkirjastama, et vastavalt 26. novembri 1948. aasta määrusele on nad eluks ajaks küüditatud. Asukohast põgenemise eest karistati 20-aastase sunnitööga. Erakorralise väljasaatmise korral ei tohtinud nad ilma loata administratiivringkonna piiridest välja liikuda. Enamik küüditatuid töötas põllumajanduses, peamiselt kolhoosides.

Küüditatute seas oli palju inimesi, kes olid nimekirjadesse kantud hooletuse või eksimuse tõttu ning kelle küüditamine oli isegi tolleaegsete määruste järgi ebaseaduslik. VDM ja siseministeerium ignoreerisid kaebusi aga tavaliselt.

1954. aastal algas eriasustuses viibijate staatuse liberaliseerimine ning hakati vabastama „ekslikult“ küüditatud ja mõningaid teisi kategooriaid. Otsused tehti iga perekonna kohta eraldi, need valmistas ette Läti NSV Siseministeerium, kes tegi ka vabastamise otsuse. Seejärel saadeti materjalid Läti NSV Ministrite Nõukogule (MP). 19.05.1958 võeti vastu NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi (APP) määrus, millega kõik „kulakud“ vabastati eriasustustest. Vabastamine ei tähendanud õigust Lätti naasta, loa selleks andis ikkagi Läti NSV MP igale perekonnale eraldi.

Rohkem teabeallikaid

https://www.vestnesis.lv/ta/id/25351

14. juuni 1941. aasta küüditamine Lätis - Riiklik Entsüklopeedia (enciklopedija.lv)

25. märtsi 1949. aasta küüditamine Lätis - Riiklik Entsüklopeedia (enciklopedija.lv)

Teie kommentaarid

Tere! Aitäh kommentaari eest. Selle teema venekeelne kirjeldus on masintõlge läti keelest. Lätikeelne originaaltekst on saadaval siit: https://militaryheritagetourism.info/lv/military/topics/view/59 Parimate soovidega, "Lauku ceļotājs"

Seotud ajajoon

Seotud objektid

Kommunistliku terrori ohvrite mälestuspaik Torņakalnsis

Mälestuspaik asub Torņakalnsi raudteejaamas Riias. See on pühendatud 1941. aasta juunis küüditatud Läti elanikele. Esialgu oli plaanis teha mälestuspaik Esplanāde parki, kuid hiljem otsustati see rajada Torņakalnsi jaama. Mälestuspaik koosneb viiest lõhutud kivist tehtud skulptuurist, mis sümboliseerivad hävitatud perekondi ja kolme küüditatute põlvkonda. Mälestuspaiga autorid on skulptor Pauls Jaunzems ja arhitekt Juris Poga. Selle avas 14. juunil 2001 Läti toonane president Vaira Vīķe-Freiberga. Jaamahoone kõrval asub kaubavagun ja mälestustahvel küüditatud Läti elanikele. Mälestuskivi kirjaga „1941“ on 1,2 m kõrgune töötlemata kivirahn. Mälestusmärgi autor on skulptor Ojārs Feldbergs.

Näitus KGB hoones „KGB ajalugu Lätis"

Külastajatele on avatud endine KGB ehk NSVLi riigi julgeoleku komitee hoone. KGB-lased vangistasid, kuulasid üle ja mõrvasid siin Läti kodanikke, keda okupatsioonirežiim pidas enda vastasteks. Hoonesse on välja pandud Läti Okupatsioonimuuseumi näitus KGB tegevuse kohta Lätis. Vangikambrites, koridorides, keldris ja sisehoovis korraldatakse ekskursioone. 1911. aastal ehitatud maja on üks Riia kaunemaid hooneid. Rahva seas kutsuti hoonet Nurgamajaks ja see oli Nõukogude okupatsioonirežiimi kõige hirmsam sümbol Lätis, üks NSVLi võimusambaid. KGB tegutses Nurgamajas 1940–1941 ja uuesti aastatel 1945–1991. Poliitiline tagakiusamine puudutas otseselt kümneid tuhandeid Läti elanikke. Võitlus Nõukogude vaenlaste vastu jätkus ka pärast Teist maailmasõda. KGB tegutsemisviis muutus veidi pärast Stalini surma. Füüsiline piinamine asendus psühholoogilise terroriga. Enamik KGB agentidest olid lätlased (52%). Venelased moodustasid suuruselt teise rühma (23,7%). 60,3% agentidest ei olnud kommunistliku partei liikmed. Kõrgharidus oli 26,9% agentidest. Süsteem oli üles ehitatud kohalike elanike kaasamisele, et seeläbi saavutada kontroll ühiskonna üle. Töötajate nimekirjad ja teenistusdokumendid asuvad Venemaal. Need ei ole Läti ametivõimudele ja teadlastele kättesaadavad.

Железнодорожная станция Гулбене (Gulbene)

Железнодорожная станция Гулбене находится в городе Гулбене. Во время Первой мировой войны в 1916-1917 гг. линия узкоколейной железной дороги на Плявиняс была реконструирована и стала иметь ширину 1524 мм, став соединительной веткой с веткой Рига-Даугавпилс. Была также построена ветка на Иерики и до Сита, соединяющаяся с Пыталово. Таким образом, Гулбене превратилось в железнодорожный узел. Нынешнее здание вокзала (архитектор П. Федерс) построено в 1926 году. Во время войны за независимость 31 мая 1919 года, когда Гулбене была освобождена от большевиков, 1-й (4-й) Валмиерский пехотный полк завоевал здесь значительное количество боевых трофеев. 14 июня 1941 года с железнодорожной станции Гулбене были депортированы как мирные жители, так и арестованные в летнем лагере Литене офицеры латвийской армии. Как важная узловая станция, вокзал Гулбене подвергся бомбардировке весной 1944 года, а после он войны был восстановлен в своем первоначальном виде. В 2018 году здесь был открыт Образовательно-интерактивный центр «Железная дорога и пар». Рядом со станцией Гулбене находится ООО «Gulbenes - Alūksnes bānītis», которое предлагает интерактивные занятия и экскурсии. Можно осмотреть здание вокзала и перрон, мемориальную доску и памятник репрессированным (скульптор И. Ранка).

Летний лагерь Латвийской армии в Литене (Litene)

Летний лагерь Латвийской армии в Литене находится в лесу Литенской волости, недалеко от реки Педедзе. Истоки лагеря в Литене относятся к 1935 году, когда Латвийская армия начала строить здесь летний лагерный комплекс для Латгальской дивизии. Несколько тысяч солдат в Литене с мая по осень обучались тактике ведения боя и навыкам стрельбы. Летом 1941 года в армейском летнем лагере в Литене войсками Красной Армии и НКВД были арестованы офицеры Латвийской армии. Несколько офицеров были расстреляны на месте, остальные депортированы в Сибирь. 14 июня 1941 г. из лагеря Литене и Островиеши, примерно в 10 км от Литене не менее 430 офицеров были арестованы и депортированы в Сибирь.

Единственное историческое здание, оставшееся от лагеря, - это склад провизии. От других построек сохранились только фундаменты. Здесь создана смотровая площадка, на которой развевается флаг Латвии, расставлены скамейки, благоустроено место для костра. При поддержке Министерства обороны и Национальных вооруженных сил здесь была установлена деактивированная пушка. Размещены информационные табло. Памятное место на Литенском кладбище – Мемориальная «Стена боли» - также связана с историей лагеря в Литене. На Youtube-канале «Latvijas armija» можно посмотреть видео «Литене - Катынь Латвийской армии».

Выставка Прейльского музея истории и прикладного искусства «Музейные истории для Латвии»

Расположен в помещении Прейльского культурного центра.

В Прейльском музее истории и прикладного искусства (ПВЛМ) представлена выставка «Музейные истории для Латвии», посвященная Первой мировой войне, Войне за независимость и Второй мировой войне.

Раздел «История Дривиса» экспозиции «Музейные истории для Латвии» Прейльского историко-прикладного музея (открыт в 2018 году) посвящен Первой мировой войне, войне за независимость и освобождение Латгалии, а также кавалерам Лачплешанского военного ордена. Раздел экспозиции «История флага» рассказывает о сложных событиях Второй мировой войны, во время которой жители Прейли пережили депортации, Холокост, участие в боевых действиях враждующих сторон, а после войны – в рядах национальных партизан. Здесь же представлена медаль «Праведник народов мира», врученная жителю Прейли, спасителю евреев Владиславу Вушкансу.

Экскурсии проводятся на русском и английском языках по предварительной договоренности.

Melānija Vanaga muuseum ja Siberi muldonnMelānija Vanaga muuseum ja Siberi muldonn

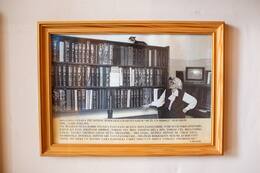

Kirjanikule ja kultuuriloolasele Melānija Vanagale pühendatud muuseum asub Amata külakoolis Võnnu (Cēsise) vallas. Muuseumis on välja pandud materjalid Vanaga elu, kirjandusliku tegevuse, suguvõsa ja saatuse kohta, seal on videomaterjalid Siberi ja sinna küüditatud lätlaste kohta ning Siberi muldonn, mis viib külastajad rännakule kirjaniku küüditamispaika Krasnojarski krais Tjuhteti rajoonis. Muldonni välimus ja sisseseade annavad realistliku ettekujutuse elust võõrsil. Muldonnis eksponeeritakse ainulaadseid ajaloolisi esemeid, mis on toodud Tjuhteti muuseumist: kasetohust nõu, savikruus ja petrooleumilamp. Muuseumis võib vaadata videointervjuusid piirkonna poliitiliselt represseeritud elanikega ja Melānija Vanaga raamatu „Veļupes krastā“ (Hingede jõe kaldal) kaheksateistkümne tegelasega. Muuseumi virtuaalne näitus „OLE SINA ISE!” (http://esipats.lv) avab viie küüditatud lapse ja nende vanemate kogemust, keda nõukogude võimud süüdistasid alusetult kodumaa reetmises.

Железнодорожная станция в Валке (Valka)

Железнодорожная станция в Валке находится в конце улицы Порука, рядом с железнодорожными путями, которые сегодня не используются. Здание вокзала можно осмотреть только снаружи, есть информационные щиты о важности железной дороги в Валке / Валге. Рядом со зданием вокзала установлен мемориальный камень в память о депортированных в Сибирь 14 июня 1941 года. Здание вокзала построено примерно в 1896/97 году. Изначально здесь были проложены узкоколейные железнодорожные пути на участке Валка - Руйена - Пярну. Железная дорога сильно пострадала во время Первой мировой войны. После прохождения государственной границы железнодорожная станция Валка (Валка II) стала пограничной станцией. В конце сентября 1920 года в Валку прибыла специальная комиссия Железнодорожного управления, которой было поручено провести переговоры и заключить с Эстонией договор о перевозке пассажиров со станции одной страны на станцию другой. Пути между станциями Лугажи, Валка и Валга, которые образовывали треугольник между собой, также имели стратегическое значение для разворота бронепоездов в обратном направлении.

В советское время армия СССР использовала станцию для доставки баллистических ракет в Валку. В ночь с 13 на 14 июня 1941 года произошла массовая депортация латвийского населения во внутренние районы СССР. Без приговора суда, предварительного предупреждения и объяснений в вагонах для скота из Валки и окрестностей с железнодорожной станции Валка было депортировано более 90 человек. В сентябре 1944 г. при отступлении немецкой армии станция была разрушена.

Вагон-музей у станции Скрунда в память о депортации

В память о депортациях июня 1941 и марта 1949 года у железнодорожной станции Скрунда установлены мемориальный камень и четырехосный вагон - музей памяти депортаций. Это первый вагон-музей в Латвии, в котором размещена постоянная экспозиция - фотографии, письма, воспоминания, документы и различные вещи, сделанные депортированными. Станция Скрунда была одной из трёх станций - пунктов сбора для людей, подлежавших депортации. Сюда привозили людей из Скрунды и окрестностей Кулдиги. В 1941 году отсюда в Сибирь, в Красноярский край, была депортирована семья первого президента Латвийской Республики после восстановления независимости Гунтиса Улманиса.

Мемориал депортированным на станции Амата - эшелон № 97322

Расположен в Драбешской волости Аматского региона, недалеко от бывшего здания Аматской станции.

Можно посетить мемориал депортированным с информационным стендом и сквером.

Всего 25 марта 1949 года и в последующие дни из Латвии в 33 эшелонах было депортировано более 42 тысяч человек.

27 марта 1949 года в два часа ночи со станции Амата отправилось 62 вагона — длинный эшелон № 97322, в котором находилось 329 мужчин, 596 женщин и 393 ребенка.

Центральным объектом станут 1318 металлических столбов разных размеров и цветов. Каждый из них символизирует человека, депортированного из тогдашних Цесисского и Алуксненского уездов 25 марта 1949 года. На каждом столбе указаны имя, фамилия, год рождения и приход депортированного – место, откуда он был депортирован. На данный момент при поддержке самих депортированных или их родственников установлено 394 столба, и требуется ещё 932 столба.

У автора идеи, Петериса Озолса, тоже есть своя колонна, но всё ещё с фамилией того времени — Озолиньш, которого в шестилетнем возрасте вместе с семьёй увезли из волости Коса в «Перконием» 26 марта 1949 года.

Информационный стенд содержит информацию о депортации 1949 года и операции «Прибой», проведенной репрессивными органами СССР на территории оккупированных стран Балтии, которая послужила основанием для депортации.

железнодорожная станция Лугажи

Расположен в 3 километрах от города Валка, на шоссе Валка - Инчукалнс (А3), с левой стороны (есть указатель).

Во время Второй мировой войны железнодорожная линия Рига – Валка имела особое значение. Она служила немецкой армии главной артерией снабжения Ленинградского фронта. Станция Лугажи была основана в 1942 году как подстанция Валки для формирования воинских эшелонов. Она имела 12 путей. Пути между станциями Лугажи, Валка и Валга также имели стратегическое значение, образуя треугольник, позволяющий бронепоездам разворачиваться в обратном направлении. Рядом с домом Пилениеш (за станцией) находится разрушенная караульня, которую немецкие солдаты использовали для наблюдения за военнопленными – железнодорожниками.

Сегодня здание вокзала можно осмотреть только снаружи.

На Лугажской железнодорожной станции с 25 марта 1992 года установлен памятник более чем 600 гражданам Латвийской Республики, депортированным в Сибирь 25 марта 1949 года и ранее. Памятник создан архитектором Айваром Кондратом по проекту памятника Янису Шиманису. Он представляет собой расколотый пополам камень, символизирующий сердца разлученной латышской семьи, а по сути – и всего народа с его культурой и моралью, напоминая нам об одной из самых мрачных страниц в истории латышского народа.

Мемориал «Стена боли»

На кладбище Литене найдены предметы искусства.

14 июня 2001 года на Литенском кладбище был открыт мемориал «Стена боли», созданный архитекторами Диной Грубе, Бенитой и Дайншем Берзиньш, каменщиками Иваром Фелдбергсом и Сандрасом Скрибновскисом. Он символизирует место захоронения солдат, погибших в 1941 году. В октябре 1988 года на территории бывшего летнего лагеря Латвийской армии в Сита силе Литенской волости был обнаружен прах 11 офицеров, убитых советскими войсками в июне 1941 года. Хотя их личности не удалось установить, 2 декабря 1989 года, после освящения в Гулбенской евангелическо-лютеранской церкви, они были торжественно перезахоронены на Литенском кладбище.

11 белых крестов, мемориальная доска и информационные стенды.

Памятник воинам Аннинской волости, павшим в Первой мировой войне и войне за освобождение Латвии

Расположен в центральной части кладбища Эзерини в волости Анна.

На кладбище, где захоронения проводятся с 1925 года, находится памятник, воздвигнутый на средства, собранные отделом гвардии волости Аннас, и открытый в 1933 году воинам волости Аннас, павшим в Первой мировой войне и Латвийской освободительной войне. До Второй мировой войны за состоянием памятника следили гвардейцы волости Аннас, которые каждое воскресенье приходили на кладбище и, отдавая дань памяти павшим, возлагали цветы. 18 ноября 1940 года памятник был разрушен, на нём до сих пор видны следы от пуль. В настоящее время на кладбище ежегодно проводятся памятные мероприятия, посвящённые Дню Лачплесиса.

В 2004 году на кладбище был открыт мемориал политическим репрессированным в 1941 и 1949 годах, а в 2006 году — мемориальная доска партизанам-националистам.

Мемориал жителям Цесвайне, павшим в Первой мировой войне и Войне за независимость, в лютеранской церкви Цесвайне

Расположена в лютеранской церкви в Цесвайне и на церковной территории.

В церкви можно увидеть мемориал прихожанам, павшим в Первой мировой войне и Войне за независимость.

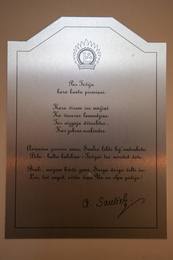

В память о жителях Цесвайне и его окрестностей, павших в борьбе за свободу, в 2004 году в церкви был отреставрирован и освящен мемориал, посвящение которому составил поэт Аугустс Саулис.

На мемориальной доске также указаны все 34 фамилии, выгравированные на старой. Деревянный алтарь был изготовлен местным мастером Юрисом Нейманисом.

В церковном саду можно посетить мемориал жертвам коммунистического геноцида, открытый и освященный 25 марта 2003 года, в центре которого находится памятник работы скульптора Бертулиса Булса.

Крыша и фундамент башни Цесвайнской евангелическо-лютеранской церкви были повреждены во время Второй мировой войны. В послевоенные годы были уничтожены орган, алтарь, кафедра и свинцовые рамы оконных стекол. 29 марта 1964 года в церкви прошла последняя служба, но в 1978 году архитектор Майя Элизабете Менгеле разработала проект реконструкции церкви для использования ее в качестве дома традиций. В 1985 году была сформирована группа мастеров для проведения внутренних работ по реконструкции. Первая служба в частично отреставрированной церкви состоялась 25 августа 1990 года под руководством архиепископа Карлиса Гайлитиса (1936–1992). В 1994 году были завершены работы по строительству алтаря и кафедры. 17 августа 2002 года архиепископ Янис Ванагс освятил частично отреставрированный орган.

Источник: http://www.cesvaine.lv/turisms/apskates-objekti-cesvaines-novada/cesvaines-luteranu-baznica.html

Памятники павшим и депортированным жителям волости Палсмане в мировых войнах

Расположен недалеко от лютеранской церкви Палсмане.

Памятники, которые можно посетить - павшим и пропавшим без вести в войне за независимость Латвии, павшим и пропавшим без вести во Второй мировой войне, а также памятник жителям волости Палсмане, депортированным в 1949 году.

Памятник жителям Палсманской волости, павшим в войне за независимость Латвии и пропавшим без вести, был открыт в 1927 году. Его открыл генерал Эдуардс Айре (1876–1933).

Средства на создание памятника пожертвовали объединения и общественные организации Палсманской, Мерской и Раузской волостей.

Историческая выставка «Костер совести»

Историческая выставка «Костер совести» находится в Цесисе, недалеко от площади Цесисского замка. Она была создана в изоляторе временного содержания советских времен, рассказывает об оккупации Латвии, раскрывает удивительные и героические истории сопротивления со стороны отдельных людей. Во внутреннем дворе возведена стена памяти с именами 643 жителей бывшего Цесисского уезда, погибших во время советских репрессий – как депортированных в 1941 и 1949 годах, так и расстрелянных и приговоренных к смертной казни национальных партизан. Хронология экспозиции побуждает к изучению событий оккупации Латвии с 1939 по 1957 год. Тематические цитаты из местных газет предлагают сравнение политической пропаганды двух оккупационных режимов. Шесть камер временного содержания до наших дней сохранились такими же, какими они были в 1940/41 году и в послевоенные годы. Здесь для предварительного следствия и допроса перед отправкой в главное здание ЧК в Риге несколько дней удерживали жителей Цесисского уезда – национальных партизан, их сторонников, молодежь, распространяющую листовки «антисоветского» содержания, и прочих «предателей Родины», задержанных за различные антисоветские деяния. Здесь все настоящее - камеры с железными дверьми, встроенные «кормушки» (небольшие отверстия для подачи еды), деревянные нары, отхожее место для арестантов, небольшая кухонька с духовкой, характерная для советских времен масляная краска на стенах. В 2019 году экспозиция заняла 3-е место в национальном конкурсе дизайна «Латвийский дизайн года».

Выставка «Борьба за свободу в XX веке» в Екабпилсском историческом музее

Расположен в Крустпилсском замке.

Выставка «Борьба за свободу в XX веке» открыта

Советские репрессии. Тяжёлые воспоминания. Сидя здесь, в клубном кресле, можно послушать фрагменты книги «Были такие времена» жителя Екабпилса Илмарса Кнагиса. На одной из стен комнаты, словно титры после фильма, бесстрастно скользит список сосланных в Сибирь горожан. Тут же, на старом телевизоре, можно посмотреть любительский видеоролик о сносе памятника Ленину в Екабпилсе. Посетителей интересует не только содержание, но и технические возможности – как этот фильм был снят на старом телевизоре.

В Екабпилсском историческом музее можно прослушать лекции, подготовленные музейными специалистами, или зарегистрироваться на экскурсию: Екабпилс и его окрестности в годы Первой мировой войны, Екабпилс в 1990 году, Время баррикад, Депортации 1949 года - 70, Екабпиляне - кавалеры военного ордена Лачплесиса и др.

Средняя продолжительность лекций — 40 минут. Информация и регистрация на лекции доступны по телефонам 65221042, 27008136.

В Крустпилсском замке расположен Екабпилсский исторический музей. В 1940 году, после присоединения Латвии к СССР, в Крустпилсском замке дислоцировалась 126-я стрелковая дивизия. Во время Второй мировой войны в замке размещался немецкий лазарет, а после августа 1944 года – военный госпиталь Красной Армии. После войны в Крустпилсском замке и прилегающих к нему усадебных зданиях разместились центральные склады 16-го дальнеразведывательного авиационного полка и 15-й воздушной армии Советской Армии.

Памятник в память о членах Друстской волости, павших в Первой мировой войне и освободительной борьбе Латвии

Расположен недалеко от лютеранской церкви Друшт.

Памятник был открыт 19 июня 1932 года.

14 июня 1931 года был заложен первый камень памятника с выгравированной надписью: «Сотни лет пройдут, герои жертвуют за Отечество». Под него была заложена оцинкованная жестяная капсула с памятной надписью, подписанной тогдашним начальником Генерального штаба армии генералом Александром Калейсом, родителями павших воинов и другими почетными гостями церемонии.

Во время коммунистической оккупации текст под рельефом был зацементирован, но бронзовую табличку спрятали прихожане. С началом Пробуждения местные активисты Народного фронта Латвии очистили надпись и установили на её место сохранившуюся табличку.

Установлены личности 41 члена общины Друсти, павших в Первой мировой войне и войне за независимость Латвии.

В нишах церковной стены установлены мемориальные доски жертвам коммунистического террора. На дубовых плитах высечены имена 58 друстенианцев и гатартианцев — тех, чьи могилы неизвестны.

Küüditatute mälestusmärk "Raudteerööpad mäletavad"

Mälestusmärk asub Risti alevikus raudteejaama kõrval.

Mälestusmärk, mille autoriks on Viljar Ansko, avati 1999. aastal ning see on pühendatud kõigile Lääne-Eestist küüditatutele.

Läbi Risti jaama kui Läänemaa piiripunkti viidi Siberisse enamik läänlasi, aga ka Pärnumaa, Raplamaa, Hiiumaa ja Vormsi rahvast. Kokku küüditati siitkaudu umbes 3000 inimest, lisaks veel Läänemaalt arreteeritud inimesed. Ligi 13 m kõrgune mälestusmärk on paigutatud väikesele kaubaplatvormile, kuhu viivad mõlemalt poolt kivitrepid. Platvormi neljast nurgast tõusevad taevasse neli raudteerööbast, mida ühendab enne tippu relssidest topeltrist. Peale lähimineviku massirepressioonide meenutamise on raudteerööbastest rist ka Risti raudteealeviku ajalooline sümbol.

Mälestuskivi Stende raudteejaamas

Ventspilsi-Mazirbe raudteeliin, samuti Stende-Dundaga pikendus Mazirbesse koos haruga Pitragsi, oli ette nähtud ainult strateegiliste sõjaliste vajaduste rahuldamiseks. Nende liinide ehitamise ajal ja pärast seda evakueeriti kõik tsiviilelanikud piirkonnast. Irbe väina piirkonnas asuvate sõjaliste raudteede peamine ülesanne oli Saksa armee rannikukaitsepositsioonide varustamine relvade ja laskemoonaga.

Need ainult sõjaväe kasutuses olevad sõjaväe raudteed ühendasid ka kolme kõige tähtsamat tuletorni, mis asusid Ovišis, Mikeltornis ja Šlīteres.

Sellest hoolimata korraldati juba I maailmasõja aastatel ka reisijatevedu.

Stende raudteejaamas asub mälestuskivi (1989) 1941. ja 1949. aastal küüditatud lätlastele.

30. oktoobril 1919 hõivasid Stende raudteejaama Bermonti väed. 17. novembril ründasid K. Šnēbergsi juhitud Läti sõjaväe sõdurid jaama, ajades ära vagunid relvade, sõjavarustuse ja viljaga. Nende lahingute eest pälvisid 6 sõdurit ordeni: K. Bumovskis (1891-1976), P. Strautiņš (1883-1969), R. Plotnieks (1891-1965), E. Jansons (1894-1977).

Мемориальный ансамбль в память о борцах с советской оккупацией и жертвах коммунистических репрессий в саду Бауского замка

Мемориальный ансамбль в саду Бауского замка был открыт в 90-ю годовщину Латвийской Республики – 18 ноября 2008 года. Мемориал создан по идее клуба политических репрессированных Бауского края «Рета». Двухчастный памятник из серого гранита изготовлен по проекту архитектора Инты Ванаги на средства Бауского городского самоуправления и спонсоров. На нём выгравирован текст: «Борцам с советским оккупационным режимом, арестованным, депортированным и замученным в 1940–1990 годах». Ежегодно 25 марта и 14 июня здесь проходят памятные мероприятия, посвящённые жертвам депортаций 1941 и 1949 годов.

Железнодорожная станция Вецумниеки

Железнодорожная станция Вецумниеки расположена к югу от деревни Вецумниеки.

Железнодорожная станция Вецумниеки была построена в 1904 году как станция на линии Вентспилс – Москва. Первоначально она называлась «Нойгут» (во время немецкой оккупации 1916/1917 годов – «Нойгут Курлянд»). Она приобрела особое значение во время Первой мировой войны, когда от неё была проложена общеевропейская железнодорожная ветка. В 1916 году, когда линия фронта немецкой армии вдоль левого берега Даугавы укрепилась и стабилизировалась, 15 марта было принято решение о строительстве 25-километровой железнодорожной линии с шириной колеи 1435 мм от Вецумниеки до Балдоне (станция: Мерцендарбе – Мерцендорф) для нужд фронта. 30 марта к работам приступили около 5000 рабочих, и к 1 мая линия была построена до станции Скарбе, а к 6 мая – до Мерцендарбе. Последовательность станций с юга на север была следующей: Нойгут-Курланд, Ногут-Норд, Бирсемнек, Геденг, Скарбе, Мерцендорф. На крупнейшей из станций, Скарбе, производилась перевалка грузов, откуда их на гужевой тяге отправляли на фронт. Эта железная дорога просуществовала всего несколько лет, вплоть до 1921 года, по ней перевозили брёвна и дрова, пока она не была снесена в 1925 году. Расположение железнодорожной линии на разных участках сильно различается – местами её пересекают дороги различного значения, местами, поскольку хорошо видна насыпь, она проходит через лесные массивы. Есть места, труднопроходимые в вегетационный период.

От бывшей станции Гедини («Bahnhoff Gedeng») узкоколейная железная дорога ответвлялась в северо-восточном направлении, её пути продолжались к Даугаве. У дома Сила она пересекала Силупи (Каусупи) (бывшая станция «Bhf. Sille»), а у дома Подниеки ответвлялась. Первая ветка шла направо к Беркавасу, вторая – налево к горам Вилки, а затем возвращалась на ширококолейную (1435 мм) железную дорогу у станции Скарбе.

В сентябре 1917 года немцы построили ещё одну узкоколейную железнодорожную линию (колея 600 мм) от Мерцендарбе и Скарбе до Даугавы, где построили понтонный мост и 1 октября открыли движение до Икшкиле. Наводнение 4 декабря смыло упомянутый мост.

С 1919 года станция называется Вецмуйжа. В 1926 году на месте разрушенного во время войны деревянного здания вокзала было построено каменное здание (архитектор Я. Нейс). В 1940 году станция была переименована в Вецумниеки. 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года со станции Вецумниеки, как и со многих других железнодорожных станций Латвии, были депортированы несколько сотен жителей Латвии. Всего в результате депортационных акций 25 марта 1949 года (до 30 марта) пострадал 44 271 житель Латвии.

В 2000 году было закрыто движение пассажирских поездов по линии Елгава-Крустпилс, в настоящее время эта линия используется только для движения грузовых поездов.

Усадьба Арендол

Усадьба Арендоле впервые упоминается в исторических источниках в XVI веке. С течением времени владельцы усадьбы неоднократно менялись. Усадьба принадлежала семьям Граппенбрюк, Лидингхаузен-Вульф и Платер-Зиберк. Свой нынешний облик усадьба приобрела в ходе реконструкции 1895–1901 годов. 14 января 1921 года, на основании закона об аграрной реформе, усадьба была конфискована и передана в распоряжение Калупского приходского совета. Здание помещичьего дома было отремонтировано, и в 1925 году в нём были основаны начальная школа и детский дом, а в здании дома для прислуги — дом инвалидов войны. Школа и дом инвалидов работали до 1975 года.

В 1995 году здание помещичьей усадьбы Арендоле было выкуплено частными лицами, и началась его реставрация. С 2002 года в усадьбе действует общество «Es Latgalei» («Я за Латгалию»), которое заботится о её сохранении и развитии.

Посетители усадьбы имеют возможность осмотреть отреставрированные помещения и познакомиться с крупнейшей в Латгалии коллекцией старинных предметов, а также узнать об исторических событиях XX века в Латгалии. Специальная экспозиция посвящена Янису Бабрису, бывшему полицейскому Калупской волости (1904–1982), который 14 июня 1941 года оказал сопротивление депортационному отряду, застрелил сотрудника милиции Шлица и ранил уполномоченного ЦК КПСС Йозанса.

В поместье Arendole Manor можно остановиться на ночь или арендовать помещение для проведения различных мероприятий.

Мемориал «Тропа страданий»

Мемориальное место, где 14 июня 1989 года был установлен памятный камень жителям Елгавы, пострадавшим и погибшим во время советского геноцида латышского народа.

В 2008 году в память о погибших во время коммунистических репрессий в Светбирзе был открыт мемориал «Дорога страданий», выполненный в виде железнодорожной насыпи длиной около двадцати метров.

Связанные истории

Депортационный поезд, тайно сфотографированный возле станции Скрунда в 1949 году

25 марта 1949 года ученик Скрунды Элмар Хениньш стал свидетелем того, как уводили его одноклассников. Он взял фотоаппарат и залез на сосну на соседнем холме, чтобы задокументировать происходящее, а позже спрятал снимки.

Депортация 1949 года в семье Валгамаа.

25 марта 1949 года началась вторая крупная волна депортации из Прибалтики. В Эстонии в Сибирь было отправлено почти 21 000 человек (7500 семей). История семьи из Валгаского уезда.

Исторические свидетельства в скалах Личи – Ланьги

Фрагменты из рассказа краеведа Айварса Ви́нниса об истории и ее свидетельствах, найденных в Лоде и Лиепе, на территории нынешнего Цесисского края.

Путешествие девятилетнего ребенка в изгнание

Писательница Регина Гунтулите-Руткаускене, сосланная в возрасте девяти лет, вспоминает депортацию 14 июня 1941 года, когда её вместе с семьёй отправили в Сибирь. Её история раскрывает не только физическую, но и душевную боль изгнания, которая сопровождала её и после возвращения в Литву.

Pärast II maailmasõda Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu (NSVL) juhtkond okupeeritud ja annekteeritud aladel 1939-1940. , püüti lõpule viia 1940. ja 1941. aastatel alanud piirkonna sovetiseerimine, mis hõlmas üksikmajandite koondamist kolhoosidesse ja relvastatud vastupanu likvideerimist. Nende eesmärkide saavutamiseks 1948.–1952. nendelt aladelt toimusid väljasaatmisoperatsioonid. Üks operatsioone oli “Krasta Banga” 25.-30.09.1949 Eestis, Lätis ja Leedus. See oli üks suuremaid sõjajärgseid küüditamisi NSV Liidus, aga ka suurim küüditamisoperatsioon Balti riikides (kokku küüditati 95 tuhat inimest). Laagrist põgenemise eest mõisteti talle 20 aastat vangistust kalmistul. ??? (rasketöö) 1954. aastal algas erivangide olukorra liberaliseerimine, hakati neid vabastamisest vabastama ????? (küüditamine) "valesti" väljasaadetud ja mõned muud kategooriad.