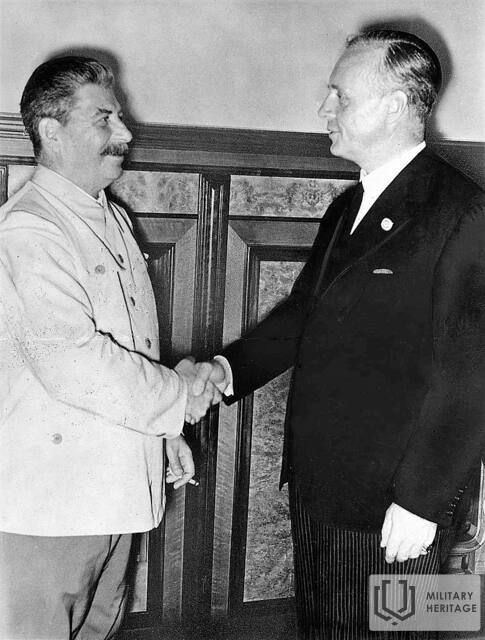

Hitler-Stalin-/Molotow-Ribbentrop-Pakt

Der 23. August wurde zum Gedenktag für die Opfer des Stalinismus und Nationalsozialismus in Europa erklärt, da an diesem Tag der Molotow-Ribbentrop-Pakt unterzeichnet wurde, der die Weltlage und die Geschichte veränderte. Am 23. August 1939 unterzeichneten die Sowjetunion und Deutschland einen „Nichtangriffspakt“, den sogenannten Molotow-Ribbentrop-Pakt. Gleichzeitig wurde das „Geheime Zusatzprotokoll“ unterzeichnet, in dem die Parteien die Aufteilung der gemeinsamen Interessensphären in Osteuropa vereinbarten. Finnland, Estland, Lettland, Teile Litauens und Bessarabien sollten an die Sowjetunion fallen, während der südliche Teil Litauens zunächst in die deutsche Einflusssphäre fallen sollte, die später der Sowjetunion zugeschlagen wurde.

Das geheime Zusatzprotokoll vom 23. August erwähnte, dass Lettland und die anderen baltischen Staaten „territorial-politische Neuordnungen“ erfahren würden. Das Verständnis dieser Neuordnung geht deutlich aus den Worten J. Stalins hervor, die er wenige Tage vor der Unterzeichnung des Protokolls vom 28. September äußerte: „Deutschland gewährt uns völlige Handlungsfreiheit in den baltischen Staaten.“ Es sei darauf hingewiesen, dass die UdSSR am 28. September 1939 einen Beistandspakt mit Estland und am 5. bzw. 10. Oktober 1939 mit Lettland bzw. Litauen abschloss. Später, am 25. Oktober 1939, erklärte J. Stalin in einem Gespräch mit dem Generalsekretär des Exekutivkomitees der Komintern, G. Dimitrow: „Die sowjetische Führung ist der Ansicht, dass durch die Beistandsabkommen mit Estland, Lettland und Litauen eine Form gefunden wurde, die es der Sowjetunion ermöglicht, eine Reihe von Ländern in ihren Einflussbereich einzubinden. Vorerst ist es jedoch notwendig, deren innere Ordnung und Souveränität strikt zu achten, ohne eine Sowjetisierung anzustreben. Die Zeit wird kommen, da sie [die UdSSR] dies selbst tun werden.“

Am 16. Juni 1940 stellte die UdSSR Lettland ein Ultimatum. Daraufhin wurde lettisches Territorium besetzt und annektiert, und die Bevölkerung wurde grausamen Repressionen ausgesetzt: Massenmord, willkürliche Inhaftierung und Folter, Deportation Tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt, Zwangsarbeit und Leben unter unmenschlichen Bedingungen. Diese Ereignisse veränderten die Geschichte Lettlands grundlegend und führten die Entwicklung des Landes auf einen schwierigen Weg.

Der Kongress der Volksdeputierten der UdSSR erklärte in seinem Beschluss vom 24. Dezember 1989 „Zur politischen und rechtlichen Bewertung des Nichtangriffspakts zwischen der UdSSR und Deutschland von 1939“, dass die mit Deutschland geschlossenen geheimen Zusatzprotokolle von Anfang an rechtlich unbegründet und ungültig waren. Auch Deutschland kam in seiner Erklärung vom 1. September 1989 zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Deutschland bezeichnete die geheimen Zusatzprotokolle als schändlichen Angriff auf das Völkerrecht und erklärte, dass diese die von Deutschland und der UdSSR begangenen Völkerrechtsverletzungen nicht rechtfertigen könnten. Der Oberste Rat der Lettischen Sozialistischen Sowjetrepublik erklärte seinerseits in seiner Erklärung vom 4. Mai 1990 „Zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland“ den Molotow-Ribbentrop-Pakt für völkerrechtswidrig.

Weitere Informationsquellen

Sajadova, V. Der Molotow-Ribbentrop-Pakt und seine Auswirkungen auf die Souveränität des Staates Lettland. Verfügbar unter: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/latvijas-okupacijas-vesture/1-padomju-okupacija/molotovaribentropa-pakts-un-ta-ietekme-uz-latvijas-valsts-suverenitati [Zugriff am 06.05.2021].

Zugehörige Zeitleiste

Zugehörige Objekte

Private Militärsammlung in Mundigciems

Private Militärsammlung in Mundigciems. Aivars Ormanis sammelt seit vielen Jahren historische Gegenstände - Militäruniformen, Uniformen, Tarnungen, Kommunikationsgeräte, Haushaltsgegenstände, Schutzausrüstungen aus verschiedenen Epochen und Ländern, die auf den Zweiten Weltkrieg, die Sowjetarmee und die Wiederherstellung des unabhängigen Lettlands zurückgehen.

Die Sammlung wird derzeit nicht gut gepflegt und die Exponate sind in einer ehemaligen Scheune einer Kolchose untergebracht.

Gedenkmuseum-Deportationswaggon am Bahnhof Skrunda

Zur Erinnerung an die sowjetischen Deportationen vom Juni 1941 und März 1949 wurden am Bahnhof Skrunda ein Gedenkstein und ein vierachsiger Eisenbahnwaggon als Gedenkmuseum für die Verschleppten errichtet. Es handelt sich hier um den ersten Waggon in Lettland, in dem eine ständige Ausstellung eingerichtet wurde. Sie umfasst Fotos, Briefe, Zeitzeugenberichte und Dokumente der vom Bahnhof Skrunda aus Deportierten sowie verschiedene von ihnen selbst hergestellte Gebrauchsgegenstände. Der Bahnhof Skrunda war eine Sammelstelle für die zur Deportation bestimmten Menschen, eine der drei Bahnstationen des Kreises, zu der Einwohner sowohl aus Skrunda als auch aus der Umgebung von Kuldīga gebracht wurden. 1941 wurde auch die Familie von Guntis Ulmanis, dem ersten Präsidenten der wiederhergestellten Republik Lettland, von hier aus nach Sibirien in die Region Krasnojarsk verbracht.

Dauerausstellung des Heimatmuseums Pāvilosta

Das Heimatmuseum von Pāvilosta zeigt die Ausstellung „Pāvilosta – Leben im Sperrgebiet“. Sie informiert über die Gebietsverwaltung, das grenznahe Sperrgebiet, die Fischereikolchose, Kultur und Alltagsleben in den Jahren der sowjetischen Besatzung. Darüber hinaus wurde eine an Emotionen reiche zweisprachige interaktive digitale Ausstellung sowie eine audiovisuelle Installation mit einem Film über Pāvilosta zusammengestellt. Eine neue Ausstellung läuft unter dem Namen „Goldene Sandkörner von Pāvilosta“. Die digitale Ausstellung informiert über die Geschichte und die Entstehung von Pāvilosta sowie die wichtigsten Ereignisse von 1918 bis heute. Dem militärhistorischen Erbe widmet sich der Ausstellungsteil über die lettischen Freiheitskämpfer des Unabhängigkeitskrieges und die Zeit der sowjetischen Besatzung.

Entfernungsmesser Nr.1 der 23. Küstenbatterie (1941)

Die Entfernungsmesser (aus dem Jahr 1941) befinden sich in den Kiefern der Düne, nur 10 m von dem anderen Turm entfernt, der 1954 gebaut wurde. Die 1. und 2. Geschützstellung der Küstenbatterie befinden sich auf der Strandpromenade und sind teilweise erodiert, während die 4. Geschützstellung am besten in den Dünen zu sehen ist. Der Stahlbetonbunker für das Personal, das die Geschütze bemannt hat, ist heute von den Wellen weggespült und hat ein ausgewaschenes Fundament, das schief steht und sich gegen das Meer neigt.

Die Festungsbatterie 2 von Liepaja sollte weiter von der Küste entfernt gebaut und durch einen hohen Wall geschützt werden. Die Bewaffnung der Batterie sollte aus 16 11-Zoll-Mörsern (280 mm) des Modells 1877 bestehen. Die Mörser hatten eine steile Flugbahn und mussten nicht direkt ausgerichtet werden.

Nach dem am 5. Oktober 1939 zwischen der Republik Lettland und der UdSSR unterzeichneten "Basisabkommen" sollte ein Kontingent von fast 25 000 Soldaten der Roten Armee und der baltischen Marine in Kurzeme stationiert werden. Bis März 1941 wurden in Lettland baltische Marinestützpunkte in den Verteidigungssektoren der Bucht von Irbe, Saaremaa und Liepāja eingerichtet, die aus Küstenschutzbatterien bestanden.

Zum Küstenverteidigungssektor von Liepaja gehörte die 208. Artilleriedivision mit zwei 130-mm-B-13-Geschützbatterien (Nr. 23 und Nr. 27) und einer 180-mm-Schienengeschützbatterie. Der Bau der Batterie 23 begann im November 1939 und wurde am 17. Mai 1941 abgeschlossen, wobei teilweise die Stahlbetonbefestigungen der Batterie Nr. 2 der Festung Liepaja genutzt wurden. Die Batterie 23 bestand aus vier Geschützstellungen aus Stahlbeton an der Strandpromenade, einem Gefechtsstand und einem Beobachtungsturm (Entfernungsmesser) im Dünenwald. Die Entfernungsmessstellungen befanden sich in Stahlbetontürmen, um eine bessere Sicht zu gewährleisten und gleichzeitig im Kiefernwald verborgen zu bleiben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Batterie 23 in Batterie 636 umbenannt und mit denselben 130-mm-B-13-Kanonen bewaffnet. 1954 wurde ein neuer Entfernungsmessturm für die Feuerleitung gebaut, der an den Turm von 1941 angrenzte. Im Jahr 1963 wurden alle Geschütze des Küstenschutzes von Liepaja abgebaut.

Nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands wird das Gelände der Batterie Nr. 2 vom Verteidigungsministerium genutzt.

Küstenverteidigungsbatterie Liepaja 23

Die Batterie befindet sich zwischen der Tobago- und der Marinestraße, seewärts.

Gemäß dem am 5. Oktober 1939 unterzeichneten "Stützpunktabkommen" zwischen der Republik Lettland und der UdSSR sollte in Kurzeme ein Kontingent von fast 25 000 Soldaten der Roten Armee und der baltischen Marine stationiert werden. Bis März 1941 wurden in Lettland baltische Marinestützpunkte in den Verteidigungssektoren der Bucht von Irbe, Saaremaa und Liepaja eingerichtet, die aus Küstenschutzbatterien bestanden.

Zum Küstenschutzsektor von Liepaja gehörte die 208. Artilleriedivision mit zwei 130-mm-B-13-Geschützbatterien (Nr. 23 und Nr. 27) und einer 180-mm-Schienengeschützbatterie. Der Bau der Batterie 23 begann im November 1939 und wurde am 17. Mai 1941 abgeschlossen, wobei teilweise die Stahlbetonbefestigungen der Batterie Nr. 2 der Festung Liepaja genutzt wurden. Die Batterie 23 bestand aus vier Geschützstellungen aus Stahlbeton an der Strandpromenade, einem Gefechtsstand und einem Beobachtungsturm (Entfernungsmesser) im Dünenwald. Die Entfernungsmessstellungen wurden in Stahlbetontürmen untergebracht, um eine bessere Sicht zu gewährleisten und gleichzeitig im Kiefernwald verborgen zu bleiben.

Die Geschützstellungen 1 und 2 liegen direkt am Meer und sind teilweise erodiert, während die Geschützstellung 4 in den Dünen am besten sichtbar ist. Die Batterie 23 wurde am 27. Juni 1941 während des Rückzugs aus Liepāja von sowjetischen Soldaten gesprengt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Batterie 23 in Batterie 636 umbenannt und mit denselben 130-mm-B-13-Kanonen bewaffnet. 1954 wurde jedoch ein neuer Entfernungsmessturm zur Feuerleitung gebaut, der an den Turm von 1941 angrenzte. 1963 wurden alle Geschütze des Küstenschutzes von Liepaja abgebaut.

Nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands wird das Gelände der Batterie Nr. 2 vom Verteidigungsministerium genutzt.

Die beiden Türme stehen sehr nahe beieinander - nur 10 m voneinander entfernt. Die vier Geschützstellungen befanden sich rechts von den beiden Türmen, genau genommen an der Strandpromenade. Der Stahlbetonbunker für das Personal, das die Geschütze bemannte, ist heute von den Wellen weggespült und hat ein ausgewaschenes Fundament, das schief steht und sich in Richtung Meer neigt.

Lettisches Kriegsmuseum

Das Lettische Kriegsmuseum befindet sich in der Altstadt von Riga, in der Nähe des Freiheitsdenkmals. Es ist im Pulverturm untergebracht, einem alten Verteidigungsbau. In insgesamt 11 Ausstellungen präsentiert das Museum Waffen, Dokumente, Uniformen, Auszeichnungen und andere Gegenstände, die mit dem Krieg- oder Soldatenalltag zu tun haben. Das Lettische Kriegsmuseum ist eines der ältesten Museen Lettlands. Seine Anfänge gehen auf den Ersten Weltkrieg zurück. Die Basis der Museumssammlungen bilden auf den Schlachtfeldern gefundene zum Teil persönliche Gegenstände von Soldaten. Nach der Gründung des lettischen Staates ging es darum, eine Ausstellung über die Militärgeschichte Lettlands sowie über die aktive Rolle der Staatsbürger bei der Verteidigung ihres Landes zu schaffen. 1937 wurde das Museum durch einen Anbau vergrößert und zählte technisch gesehen damals zu den modernsten Museen in Europa. Der Pulverturm ist einer der Türme der früheren Rigaer Stadtbefestigung. 1330 wurde er als „Sandturm” erwähnt. Bei der Belagerung Rigas durch schwedische Truppen 1621 wurde der Turm zerstört. 1650 wurde ein neuer Turm zur Lagerung von Schießpulver und Waffen gebaut. Nach dem Abriss der Stadtmauer mit ihren Türmen bildet der Pulverturm heute eines der wertvollsten Zeugnisse des städtischen Verteidigungssystems.

Bunker an der Molotow-Verteidigungslinie

Unweit der Schotterstraße Pikteikiai - Žalsėnai, an einem mit dem Auto gut erreichbaren Ort, befindet sich ein erhaltener Bunker aus der Molotow-Verteidigungslinie.

Die Molotow-Linie war eine von der UdSSR 1940–1941 eilig errichtete Verteidigungslinie, die durch die von der UdSSR 1939–1940 besetzten und annektierten Gebiete Litauens, Polens, Weißrusslands und der Ukraine verlief. In Litauen war die Molotow-Linie in die Befestigungsbezirke Telšiai, Šiauliai, Kaunas und Alytus unterteilt und hatte eine Gesamtlänge von 328 km (von Palanga bis Kalvarija). Auf dem litauischen Abschnitt der Linie wurde mit dem Bau von 101 Betonbunkern begonnen, die jedoch bis zum Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 nicht fertiggestellt und vollständig ausgerüstet waren. Obwohl die Molotow-Linie zur Verteidigung gegen Angriffe der deutschen Wehrmacht gedacht war, erfüllte sie im Deutsch-Sowjetischen Krieg ihre geplante Funktion nicht.

Bunker an der Molotow Verteidigungslinie

Auf einem Feld in der Nähe von Endriejavas kann man den erhaltenen, aber nicht vollendeten Bunker der MolotowVerteidigungslinie sehen. Die Molotow-Linie war eine 1940–1941 in aller Eile errichtete sowjetische Verteidigungslinie, die sich über das von der UdSSR 1939–1940 besetzte und annektierte Gebiet von Litauen, Polen, Weißrussland und der Ukraine erstreckte. Die Molotow-Linie auf dem Territorium Litauens war in die Befestigungsbezirke Telšiai, Šiauliai, Kaunas und Alytus unterteilt und die Länge der gesamten Linie auf dem Territorium Litauens beträgt 328 km (von Palanga bis Kalvarija). Auf dem litauischen Streckenabschnitt wurde mit dem Bau von 101 Betonbunkern begonnen, von denen jedoch bis zum Beginn des Deutsch-Russischen Krieges im Jahr 1941 keiner fertiggestellt und vollständig ausgerüstet wurde. Obwohl die Molotow-Linie zur Abwehr eines Angriffs der deutschen Truppen gedacht war, erfüllte sie ihre Funktion während des Deutsch-Russischen Krieges nicht.

Zugehörige Geschichten

Über die Besetzung Lettlands

Im Jahr 1940 wurde die Existenz des unabhängigen Staates Lettland durch die Besetzung und Annexion bzw. Eingliederung durch die Sowjetunion in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) unterbrochen.

Vermisste deutsche Soldaten während der Schlacht um Kurland - Karl Grimm

Über die rund 50.000 Soldaten in der Dokumentation der deutschen Heeresgruppe "Nord" gibt es noch keine eindeutigen Angaben. Diese Soldaten werden im Einsatz vermisst. Noch heute versuchen die Angehörigen dieser Soldaten, sowohl dokumentarische als auch physische Spuren ihrer Verwandten und Vorfahren in Kurzeme zu finden. Eine dieser Geschichten handelt von Karl Grimm, einem deutschen Soldaten aus Schwaben (eine historische Region im Südwesten Deutschlands, am Zusammenfluss von Rhein und Donau), der am 27. Oktober 1944 in der Nähe von Landwirtshaus Krūmi vermisst wird (ca. 5 km nach NW von Vaiņode).