О первом главнокомандующем Латвийской армией Давиде Симансонсе

Очерки книги «Командиры Латвийской армии» убеждают нас в том, что на историю существенное влияние оказывают конкретные личности. Хотя они и находились в эпицентре важнейших исторических событий недолгое время, истинные патриоты Латвии, обладая богатым военным опытом, успели многое сделать для становления и укрепления Латвийской армии, для переломных моментов исторических событий.

Эта история о первом главнокомандующем Латвийской армией Давиде Симонсонсе (1859-1933).

Давид Симонсонс родился 4 апреля 1859 года в Пилати Валмиерской волости. Окончил Лимбажское уездное училище. В 1880 году добровольно вступил в армию, в 115-й пехотный полк. В 1881 году Д. Симонсонс поступил в Рижское юнкерское училище, которое окончил в 1883 году в звании прапорщика. В 1888 году получил звание младшего лейтенанта. В 1891 году поступил в Академию Генерального штаба. В 1892 году Д. Симонсонс получил звание лейтенанта, за которым последовали звания штабс-капитана (1899), капитана (1901) и подполковника (март 1904).

В 1904–1905 годах Д. Симонсонс участвовал в Русско-японской войне; в 1910–1912 годах был старшим штабным офицером. В 1910 году ему было присвоено звание полковника, а в мае 1915 года – генерал-майора. До конца 1917 года Д. Симонсонс командовал различными армейскими частями: батальоном 116-го пехотного полка, 66-м пехотным полком, 17-й дивизионной бригадой, Калужской отдельной бригадой, 135-й дивизией и 4-й отдельной дивизией. В боях он был несколько раз ранен. В октябре 1917 года Д. Симансонс оставил службу и в январе 1919 года вернулся в Ригу. 6 июня 1919 года Д. Симансонс, уже будучи генералом, вступил в вооруженные силы Временного правительства Латвии — 1-ю Отдельную Латышскую бригаду.

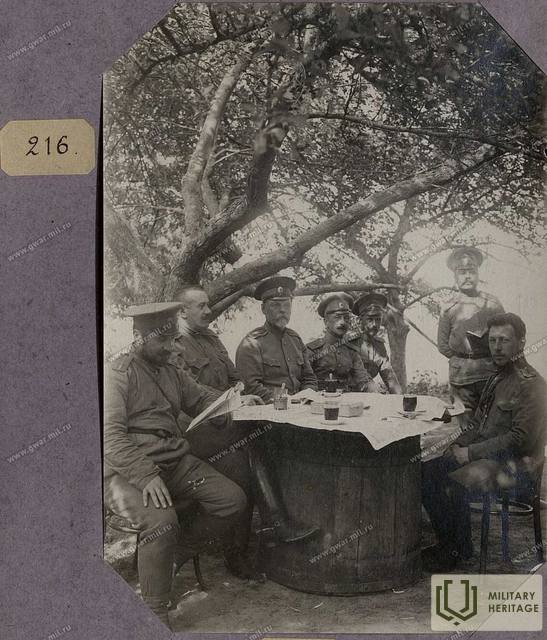

Дело Оскара Калпаса (1882–1919) продолжил подполковник Янис Балодис (1881–1965), который в апреле 1919 года на базе батальона Калпака создал 1-ю Отдельную Латышскую бригаду, которая, как и батальон О. Калпака, подчинялась германскому Верховному командованию Ландесвера. Таким образом, формирование Латвийской армии началось лишь 10 июля 1919 года, после объединения 1-й Отдельной Латышской бригады и Северолатышской бригады под командованием Йоргиса Земитанса (1873–1928). Первым главнокомандующим был назначен генерал Давидс Симонсонс, приехавший из России, не служивший в латышских полках и чья деятельность была малоизвестна латышской общественности.

Одновременно с 15 июля по 5 сентября он являлся также министром безопасности Временного правительства, которое было утверждено Народным Советом, преобразовано и дополнено некоторыми представителями национальных меньшинств.

Тогдашний начальник пресс-отдела штаба Верховного главнокомандующего сухопутными войсками капитан Александр Пленснер писал, что его выбрали на пост Верховного главнокомандующего во многом как компромиссную фигуру, чтобы не пришлось выбирать между Я. Земитансом и Я. Баложем на фоне противоречий между так называемыми «северянами» и «южанами» после Цесисского сражения, в котором бригада под командованием Я. Баложа не участвовала или сохраняла нейтралитет.

Плеснер писал о своих впечатлениях: «[...] Ему было уже 60 лет, в моём тогдашнем восприятии солидный возраст, но я не мог этого ощутить. Мне кажется, он хорошо представлял тип русского кадрового генерала. С портупеей на заметном животе. Однако внимательный и добрый к людям, кем бы они ни были. У меня осталось о нём хорошее впечатление. Конечно, он попал в совершенно иную атмосферу и в совершенно иную армию, чем служил раньше. С прежней точки зрения, он теперь стал командиром повстанцев. Казалось, эта задача ему не не нравилась. Просто она была для него всё ещё новой и непривычной. Ему нужно было к ней привыкнуть. И он старался делать это с заметным желанием понять. Видимо, латышская кровь ещё не иссякла в нём».

В это непростое время главнокомандующему приходилось решать множество вопросов, связанных с существованием новой армии: топливных, медицинских, политических.

Особенности деятельности главнокомандующего характеризуются также тем, что поначалу существовали некоторые неясности с нумерацией полков. Они отражали конкуренцию между офицерскими группами Латвийской армии, уже упомянутыми так называемыми «северянами» и «южанами».

В конце августа главнокомандующий Давид Симонсонс принял участие во встрече представителей антитеррористических сил в Риге, где польский военный представитель Александр Мисковский указал на истинные намерения Бермонта. Сразу после этого, 30 августа, Симонсонс подал в отставку с поста военного министра, «поскольку он хочет быть только главнокомандующим сухопутными войсками, поскольку он лишь временно принял на себя обязанности военного министра».

По всей видимости, назревал кризис войск Бермонта; к началу октября правительству и высшему командованию армии уже стало ясно, что конфликт неизбежен.

6 октября главнокомандующий армией Д. Симонсонс шифротелеграммой уполномочил военного представителя Мартиньша Хартманиса обратиться к командованию польской армии с просьбой открыть боевые действия против частей Бермонта, «наступавших из Курляндии и Литвы» в северо-восточном направлении. 8 октября войска Бермонта начали наступление на Ригу.

Уже 11 октября в Министерстве обороны состоялось совещание главнокомандующего Д. Симонсона с главами французской и британской миссий по поводу призыва Бермонта заключить перемирие и договориться о совместных действиях против Красной Армии. Мнения разделились, и ответ был дан не сразу. Д. Симонсон ответил отказом лишь через несколько дней. 14–15 октября части Латгальской дивизии перешли в наступление через мосты через Даугаву, понеся тяжёлые потери, и одновременно, при поддержке артиллерии союзной флотилии, были взяты Даугавгрива и Болдерая.

В 1926 году Д. Симонсонс был награждён Военным орденом Лачплесиса III степени за то, что 9–10 октября «своими разумными и энергичными действиями спас бойцов от опасности, отвёл все наши части на правый берег Даугавы, не оставив врагу трофеев. Самоотверженными действиями он выстоял под всеми превосходящими ударами противника и очень скоро начал наступление, в результате которого были освобождены Даугавгрива и Болдерая, что в значительной степени способствовало освобождению всей Риги».

15 октября Д.Симансонс подал правительству прошение об освобождении. Неудачи в начале атаки на Бермонт оказались слишком серьёзными для его здоровья.

На следующий день его вывели в резерв. Пленснер признал, что Симансонса призвали к отступлению. Решив оказать сопротивление и наказать Земитанса за то, что тот приказал ему отступить из Риги, он действовал вопреки намерениям правительства, которое хотело защитить город.

Земитанс отдал приказ об отставке по приказу Улманиса. Это косвенно подтверждается тем фактом, что министр иностранных дел Зигфрид Анна Мейеровиц, уезжая в Польшу, предложил Балодису пост главнокомандующего ещё 14 октября, а также тем, что 17 октября, когда Балодис прибыл в Ригу, Симонсонс, по-видимому, обиделся и, сославшись на болезнь, не явился в ставку, чтобы передать ему пост.

Историк Эдгарс Андерсонс считает, что Балодис заменил Симонсона по инициативе Улманиса. Примечательно, что после изгнания Бермонта из Латвии Улманис ещё раз поблагодарил Симонсона «за работу по организации армии, начатую генералом и ныне завершаемую».

С декабря 1920 года Симансонс — член Совета Министерства обороны (Военного), с 1924 года — исполняющий обязанности председателя Совета.

В конце 1921 года тогдашний председатель Военного совета Карлис Гопперс написал в своей аттестации: «Чистая совесть и ясность принципов не позволяют ему зацикливаться на текущих неразрешённых обстоятельствах, которые часто его тревожат и тревожат. Чрезмерное самопожертвование на войне сказалось на его здоровье, которое уже не позволяет ему развивать привычную энергию и выносливость в работе».

В феврале 1925 года Симонсонс был отправлен в отпуск. Летом 1930 года пресса отмечала: «В солнечные дни на аллеях Эспланады или в зелени Верманского сада можно встретить старого солдата в генеральской форме. Опираясь на трость, он делает каждый шаг, словно неся бремя своей долгой жизни и лет солдатской службы. Многие и не подозревают, что этот старик — старейший латышский солдат и одновременно старейший наш генерал».

Давид Симонсон скончался 13 января 1933 года в Рижском военном госпитале, куда он поступил ещё в конце 1932 года. Генерала вынесли из Рижского Домского собора и с воинскими почестями похоронили на Братском кладбище рядом со статуей «Мать Латвия».

В 2013 году в Лимбажи, возле фасада бывшего здания городской думы (ул. Бауманя Карла, 1), была установлена мемориальная доска Д. Симансонсу.

За время своей военной карьеры Д. Симонсон был награжден Латвийским военным орденом Лачплесиса III степени, Крестом Заслуги Защитника Отечества, российским Георгиевским мечом, орденами Святого Владимира III и IV степени, Святого Станислава II и III степени, Святой Анны III степени.

«Командиры Латвийской армии», издательство «Юмава», 2018.

Связанная хронология

Связанные темы

Связанные объекты

Холм Судрабкалниньш – мемориал в честь борьбы с армией Бермондта

Расположен в Риге, Пардаугава, на пересечении проспектов Слокас и Курземес.

В начале ноября 1919 года, во время войны за независимость Латвии, в Пардаугаве произошли уличные бои между латвийской армией и войсками Бермонта. Решающее наступление на армию Бермонта произошло именно здесь. В 1937 году в Судрабкалниньше по проекту Карлиса Зале был открыт памятник павшим воинам 6-го Рижского пехотного полка, отмечающий их боевые заслуги.

Задуманная как мемориальная стена – символическое укрепление, ворота которого изображают льва, преграждающего путь врагу. Стена построена из каменных блоков оборонительного вала Даугавгривской крепости и вытесана из гранита, оставшегося от Памятника Свободы. Стоимость мемориального комплекса составила почти 35 000 латов. Для сравнения, за эту сумму можно было приобрести 4 автомобиля «Ford-Shield V8 De Luxe» латвийского производства.

Сегодня вы можете посетить один из самых впечатляющих мемориалов Войны за независимость.

Рижское Братское кладбище

Рижское Братское кладбище находится в Зиемельском районе Риги. Кладбище занимает площадь 9 га и является самым выдающимся и значительным мемориальным ансамблем в Латвии, посвященным павшим латышским воинам. На нём похоронено около 3000 бойцов. Братское кладбище было создано во время Первой мировой войны, когда здесь были похоронены первые трое латышских стрелков, павших в битве с немецкой армией при Тирельпурве. Позже на Братском кладбище захоронили латышских солдат, погибших в других боях и войнах.

Мемориал был спроектирован скульптором Карлисом Зале и является первым подобным ландшафтным, архитектурным и скульптурным ансамблем в Европе. В нем использованы элементы, характерные для латвийского пейзажа, традиционной усадьбы, латышского фольклора и истории, которые прославляют солдат и рассказывают историю солдатского пути. Мемориал, открытый в 1936 году, состоит из трех частей: «Путь раздумий» - аллея длиной 250 м, «Терраса героев» с алтарем Вечного огня и дубовой рощей, а также кладбище, прикрытое латышской стеной, на которой создан образ Матери с павшими сыновьями.