Присутствие армии на Мангальсале

Воспоминания содержат яркие впечатления о пребывании латвийской армии на Мангальсале. Описываются форты и железобетонные укрепления, построенные Саперами. В воспоминаниях описываются будни солдат, ритм жизни и иллюстрируются особенности Мангальсалы. Визит на Мангальсалу и к солдатам латвийской армии.

«(..) Мы пересекаем набережную протоки Даугавы, где начинается укрепрайон. Дорога сворачивает в лес. Ни одного пешехода. Тишина. Лес из смешанных деревьев пахнет так первобытно и пьяняще, что хочется дышать полной грудью. Мы сворачиваем на небольшую заросшую тропинку. Какое странное, низкое, массивное здание здесь — посреди леса! — Его построил полк Сапира. Меня водят по этой небольшой крепости и рассказывают о ней то да сё. А.И. Вспоминается мастерский рассказ Грина «Блокгауз». Странное, щемящее чувство остаётся. Чуть дальше мы переходим на другую сторону дороги. Старые форты. Их серые поверхности напоминают широкие спины великанов. Вокруг нас — светлая зелень берёз, красная ольха и тёмно-зелёные гребни сосен. И странно — гуляя среди руин старых замков, взбираясь на старые башни — я никогда не испытывал такого… Ощущения, будто стоишь рядом с этими не очень… Высокие, тяжёлые великаны посреди леса. Кажется, здесь нельзя громко разговаривать или смеяться, нужно тихо подойти, осмотреться и тихо уйти. Вот мы уже недалеко от лагерей. У следующего форта встречаем солдат. Часовой. Пушки, укрытые брезентом (чехлами), кажется, здесь начинается другая маленькая страна со своими законами, правилами и порядками. Теперь мы часто встречаем солдат, как группами, так и поодиночке. Все они в добром здравии и загорелые на солнце. Какой-нибудь городской житель, гордящийся своим загаром – вот настоящая «бледность». Где-то он слышит радиопередатчик. Мы проходим мимо волейбольной площадки, здесь идёт жаркий матч. Ловкие, ловкие движения. Это была настоящая игра с летающим мячом, потому что, насколько хватало глаз, мяч не касается земли. Дальше с моря выходят два парня – оба загорелые, как кофейные зёрна: «Какой вред было не жить на опушке большого леса…» В этом есть что-то от духа. В них чувствуется дух старых земгальских бояр. Даже сами они широкоплечие, рослые. Мы проходим мимо штабной батальонной кухни. В больших котлах варится ужин. Улыбающаяся хозяйка – словно добрый дух самой кухни – помешивает великолепное рагу. Лагерь прекрасен сам по себе, но в нём чувствуется и тяжёлый труд трудолюбивых рук. Чистота на линии разрушения. Вокруг палаток чисто: ровный газон и цветы. Изображения батальонных знаков отличия, выполненные из цветных камней и цементного литья, также оставляют приятное впечатление. Это своего рода произведение искусства. За рядами палаток расположено несколько небольших домиков, где живут офицеры и инструкторы с семьями. Возле некоторых домов даже есть небольшой светлый садик и беседка. Белые накрытые столы показывают, что обитатели этих небольших летних домиков привыкли к азаидам под открытым небом. В лагере кипит жизнь. Собрались гости. Старушка садится рядом с голубоглазым солдатом. Она принесла деревенскую дань – клубнику. Наклонив… Седая голова, она слушает оживленную речь внука. Должно быть, он рассказывает что-то хорошее, потому что они оба постоянно смеются. Чуть подальше, в тени, – семейная идиллия. Маленький мальчик с мамой приехали навестить отца в деревне. Сын забрался к отцу на колени. Он постукивает пальцем по шеврону и считает полоски: «Раз, два…» У папы две полоски. Иногда он прижимает девочку к щеке отца, но потом снова изучает полоски… Еще дальше – солдат – две гостьи. Обе одинаково красивы и веселы. Он садится между ними и не знает, на какую из них смотреть чаще. Ох, иногда нехорошо быть слишком счастливым! Приходится расспросить немного информации, и мы обращаемся к приближающемуся солдату. У него голубые глаза и широкая, добрая улыбка. Он говорит на латгальском диалекте. Сын Эзерземе. Он говорит медленно, широко улыбается и… Всё время немного смущённо. Мимо казарм ведёт настоящая улица с перелазом. Там, в дверях дома, виднеются белый колпак и фартук повара. Где-то за рощей молодые голоса поют: «Где ты растёшь, красавица дочь...» Голоса, словно ястребы, летят к верхушкам деревьев, но самих поющих мы не видим. Навстречу нам идёт стройный солдат, рука об руку со светловолосой девушкой. Они не произносят ни слова, лишь смотрят друг на друга с улыбками и, видимо, прекрасно понимают друг друга. Пусть кто-нибудь другой скажет, что у глаз нет своего языка, особенно когда обладатели этих глаз молоды. Мы приехали на автобусную остановку, здесь построен гриб с соломенной крышей для тех, кто ждёт автобус в дождливую погоду. Глаза радуются фруктовому саду, раскинувшемуся ровными рядами поперёк дороги. И вот мы слышим рёв автобусного мотора. Пять прекрасных часов пролетели здесь уже – в дыхании… море, в шелесте деревьев — наблюдая за цветущей, энергичной юностью. Собираются прохожие и те, кто остался. Темноглазый артиллерист сопровождает щеголеватую розоволосую девушку. Им ещё многое, многое нужно сказать и рассказать. «Пиши, пиши непременно — я подожду», — щебечет девушка. Солдат считает дни по пальцам. «Самое позднее в среду, тогда и письмо будет!» — Рука долго гладит руку. Им тяжело расставаться. Светловолосый солдат с яркими погонами сопровождает мать. — «Привет отцу и брату — увидимся в следующее воскресенье!» Автобус почти полон. Худой солдат тоже прощается со своей светловолосой подругой. Они почти не произносят ни слова. Несколько тихих слов. Он робко касается губами тонких пальцев уходящей пассажирки. Автобус уже трогается. Светловолосая девушка едва... Ей удаётся сесть. Маленькая кругленькая кассирша с раздражением смотрит на неё и шипит: «У тебя было достаточно времени, чтобы попрощаться!» Блондинка молчит. На её губах всё ещё играет улыбка. Она машет рукой на прощание. У неё прекрасные голубые глаза, тихий, сосредоточенный взгляд. На безымянном пальце правой руки – изящное кольцо с рубином – обручальное кольцо. Стоит ли удивляться, что прощаться не так-то просто, и язвительное замечание кассирши остаётся незамеченным? То же самое происходит и с маленьким мальчиком, которого видели в лагере с мамой в автобусе. У малыша столько вопросов, что маме трудно справиться с его огромным любопытством. «Папа стреляет: пуф!» – слышу я с другого конца автобуса. Щёки мальчика красные, как розовое яблоко. Маленькая кассирша начинает собирать деньги. Она почти ребячлива, но играет «настоящую леди». Надувшись, она уверенно протягивает нам билеты, раскладывая… Другой рукой она укладывает непослушные локоны на лоб. Всё идёт очень гладко, и её маленькие пальчики с розовыми ногтями раздают билеты и тянутся за деньгами. Но тут — неприятный инцидент с пожилыми солдатами — кавалерами ордена Лачплетиса. Им на этой линии дают полцены, остальным — чуть дороже, чем по исключительной цене. Оказывается, кассирша не знает ордена Лачплетиса, хотя и прижимает его к груди упомянутых солдат, потягиваясь и споря, привлекая внимание всех пассажиров. Нам всем неловко от большого рта этой маленькой «дамы». Автобус идёт плавно и покачивается, как качели. Видно северное сияние... Красная река... Скоро мы поедем по прямым, «прямым» улицам R3«as. Так и хочется поднять руку, чтобы поприветствовать их — передать им привет — в городе палаток, окружённом шелестом деревьев и дыханием моря! (..)”

Воспоминания были опубликованы в газете «Латвияс карейвис» № 126 в 1938 году. Заголовок: «Посещение солдат в лагере».

Ваши комментарии

Связанная хронология

Связанные объекты

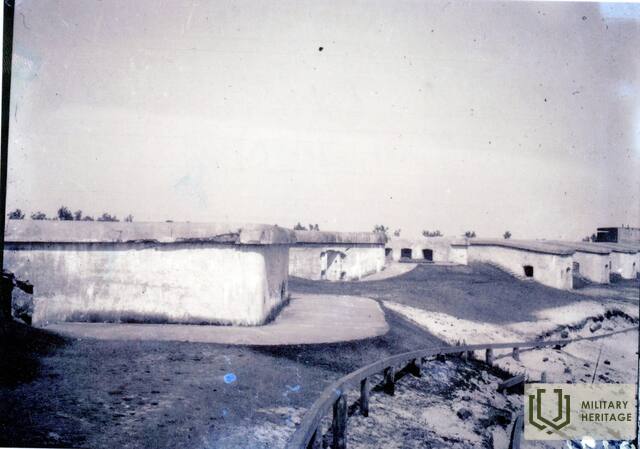

Укрепление Саперного полка Латвийской армии

Он находится в Риге, на Мангальсалае, в устье Даугавы в море напротив Даугавгривы.

Железобетонное укрепление Латвийской армии, или капонирис, было элементом системы береговой обороны Латвийской армии. Он был построен солдатами полка Сапиеру в 1928 году. Предназначен для обстрела противника из пулеметов в двух разных направлениях. Это было скрытно, трудно увидеть и не отмечено на картах.

После Латвийской войны за независимость Мангальсала была сформирована как укрепленный район латышской армии для отражения возможных атак противника, в том числе десанта. Намерение состояло в том, чтобы повысить эффективность оружия за счет использования особых конструкций и местности. Железобетонные укрепления были способны защитить солдат и оружие во время боя, а также позволяли контролировать территорию небольшими силами. Мангальсала была домом для радиостанции латвийской армии и артиллерии береговой обороны.

В настоящее время вы можете увидеть редкое и хорошо сохранившееся укрепление в Латвии. На территории приморского леса можно увидеть и другие фортификационные сооружения. Место с огромным потенциалом, все еще ожидающее возрождения.

Aудио гид https://izi.travel/en/edbf-ukrepleniya-mangalsala/ru

Комплекс береговой обороны Мангальсала (Mangaļsala)

Прибрежные укрепления расположены в Риге, на Мангальсале, в устье Даугавы в море напротив Даугавгривы. Здесь вы можете увидеть укрепления, построенные разными армиями (русской, латвийской, немецкой и советской). Укрепления Мангальсалы предназначались для защиты города Риги от вражеского флота. Эта территория долгое время сохраняла свое стратегическое значение. После Первой мировой войны у латвийской армии еще не было сильного военного флота. Морская граница была длинной, и защита побережья стала затруднительной. Латвийская армия заполучила фортификационные сооружения, построенные Российской империей в конце 19-го - начале 20-го века, и расширила систему обороны. Артиллерия Даугавгривы и Мангальсалы должна была обстреливать вражеские корабли, пытающиеся прорваться в устье Даугавы, а опорные пункты в устьях Лиелупе (Юрмала) и Гауи (Царникава) должны бы остановить высадку противника. Для защиты побережья имелся один специально оборудованный бронепоезд, который обеспечивал артиллерийскую поддержку и дополнительные силы в направлении Саулкрасты или Юрмалы. Целью укрепления стратегических объектов было усиление эффективности оружия за счет специальных сооружений и рельефа местности. Укрепление береговой охраны было рассредоточено на большой территории, чтобы уменьшить влияние врага в случае войны.

Aудио гид https://izi.travel/en/edbf-ukrepleniya-mangalsala/ru

Улица Мангалсала

В конце XIX века на Мангальсале начали строить укрепления, а вместе с ними и эту мощёную дорогу, поскольку тяжёлым грузовикам было практически невозможно передвигаться по сухому и мелкому песку Мангальсалы. Раньше мощёная дорога вела от плотины Вецдаугавы (именно здесь находится въезд на Мангальсалу со стороны Вецаки) до армейского дока на берегу Даугавы. К сожалению, со временем большая часть покрытия была присвоена недобросовестными людьми, поэтому на некоторых участках эта дорога стала непригодной для движения легковых автомобилей. Часть мощёной части когда-то была покрыта асфальтом.

Железнодорожная ветка и платформа

Примерно в 1958 году на Мангальсале от станции Вецаки для нужд Советской армии была проложена специальная железнодорожная ветка. Это был самый удобный способ доставки топлива, боеприпасов, огнестрельного оружия и стройматериалов на расположенную здесь военную базу. Ещё раньше, начиная с XX века и вплоть до советских лет, через всю Мангальсалу проходила узкоколейная железная дорога, доставляющая боеприпасы к огневым позициям. Позже была построена более серьёзная железнодорожная ветка, пересекающая Вецдаугаву по одной из двух – наименее известных – плотин на Мангальсале. Например, доступ к этой плотине со стороны Вецаки сейчас невозможен, так как вид загораживает частная собственность. Видимый на природе бетонный холм был платформой. Когда советские войска уходили из Латвии в начале 1990-х годов, по этой железной дороге было перевезено 600 вагонов с примерно 30 тоннами боеприпасов. Говорят, что тогда это было сделано в такой спешке и небрежности, что «всю Ригу можно было увидеть с воздуха». Или, по крайней мере, один из её районов. Вскоре после этого железную дорогу разобрали.

Закрытые склады боеприпасов, построенные в 1950-х годах

В 1950-х годах такой бункер построили и засыпали землёй, чтобы потенциальный противник не мог его так легко найти. Всего в Мангальсале четыре таких здания, все они были построены в период с 1953 по 1955 год. В советское время здесь хранились боеприпасы – подводные мины, торпеды и т.д. В настоящее время это самое чистое из закрытых складов боеприпасов советских времён, но если пройти дальше, можно увидеть и самое большое.

Внимание! Для защиты зимующих летучих мышей (все виды находятся под охраной) не заходите под землю и в укрытия с октября по апрель.

Открытые склады боеприпасов, громоотводы, колодцы

В советское время в Мангальсалу свозили столько боеприпасов и военной техники, что места на складах не хватало, поэтому значительную часть приходилось хранить под открытым небом. В помещениях размещали только то, что могло испортиться от влаги. Этот поступок также свидетельствует о халатном отношении советской армии к любому инвентарю: вокруг был сооружен песчаный вал, от которого до сих пор сохранился небольшой холмик, но сам вал защищал боеприпасы от пожаров и взрывов. Если бы поблизости разорвалась ракета, взрывная волна ударила бы о вал и не долетела бы дальше или достигла бы гораздо меньшего расстояния. Рядом стоит железобетонный столб – громоотвод! Такие столбы позволяли защищать боеприпасы от ударов молнии. Аналогичные столбы можно увидеть и в других местах. Видны также бывшие колодцы, чтобы при необходимости можно было что-то потушить. Вообще, информация о складах боеприпасов в Мангальсале была строго засекречена – даже на старых советских военных картах эти места обозначены как пионерские лагеря. Примерно в 50 метрах за насыпью находится еще один бетонный бункер.

Склады снарядов

Это здание было построено между 1876 и 1885 годами, во времена правления царя Александра II, а после него – Александра III. Стоит обратить внимание на фасад здания с карнизами, оконными проёмами и другими декоративными элементами. Это здание использовалось как склад для хранения пушечных снарядов. Примерно в 300 метрах отсюда находится ещё один такой склад, имеющий даже красивые изогнутые оконные решётки. Подобные краснокирпичные военные здания до сих пор встречаются в Латвии, например, в Лиепайском каросте. Все краснокирпичные здания на территории Мангальсалы были построены примерно в одно время. В то время политическая ситуация в Европе осложнилась, и Российская империя начала укреплять свои западные границы военными средствами. Здание имеет двойную внешнюю стену, между которой циркулирует воздух, что не только создаёт дополнительную вентиляцию, обеспечивая необходимую температуру и влажность в здании, но и способно смягчить взрыв. При сильном взрыве внешняя стена рушится, но внутренняя остаётся нетронутой, защищая то, что находится внутри здания. На крыше дотов по другую сторону улицы Мангальсалас располагались миномётные позиции. Во времена свободной Латвии – в 1926 году – вместо миномётов устанавливались зенитные орудия – пушки на колёсах! Неподалёку отсюда растёт одна из самых толстых сосен Риги. Причём она не только толстая и большая, но и израненная – на стволе сосны видны следы от пуль. В каких боях пострадала сосна – неизвестно!

Внимание! Чтобы защитить зимующих летучих мышей (все виды находятся под охраной), не заходите под землю и в убежища с октября по апрель.

Химический склад и объездная дорога

Этот бункер был построен в 1955 году – во время советской оккупации. Дорога вокруг этого здания когда-то была объездной дорогой, огороженной двойным забором из колючей проволоки. За ним ходили охранники и следили, не приближается ли кто-нибудь посторонний к объекту. В одних источниках это здание упоминается как склад боеприпасов, в других – как хранилище химикатов. Говорят, что здесь даже находились ядерные ракеты, но следов радиации не обнаружено. Внутри совершенно темно, но зато виден свет. Когда-то это была вентиляционная система. Это единственное здание на Мангальсале, где была вентиляция. Грузы сюда подвозили на вагонах по железной дороге. Акустика очень хорошая – когда-то здесь даже репетировал молодежный хор! Однако кое-где на стенах здания можно увидеть граффити.

Внимание! Чтобы защитить зимующих летучих мышей (все виды находятся под охраной), не заходите под землю и в убежища с октября по апрель.

В центре внимания Латвийской армии

В необычной бетонной конструкции в форме подковы когда-то находился прожектор. В то же время, в ста метрах дальше, в сторону Вецаки, в небольшом бетонном бункере сидел рулевой прожектора, наблюдая за посторонними лицами, приближающимися со стороны берега. Деревьев здесь практически не было, поэтому вся местность была хорошо просматриваема. Если бы нападающий начал стрелять по источнику света, рулевой был бы полностью защищён – погруженный в темноту и бетон. Этот прожекторный пункт был построен Латвийской армией в 1928 году, продолжая приспосабливать и без того милитаризованную Мангальсалу к своим нуждам. Позже, во время советской оккупации, прожектор можно было использовать и для наблюдения за теми, кто намеревался бежать в противоположном направлении, на «Дикий Запад». Самовольный выезд из страны был запрещён. Помимо мер безопасности, прибрежный песок также распахивали, чтобы можно было видеть следы нелегальных иммигрантов или пешеходов.

Батарея береговой артиллерии

Это крупнейшее военное сооружение на Мангальсале, строительство которого началось в 1912–1916 годах. Толщина стен бункера достигала нескольких метров, а с моря он был защищён песчаной отмелью. Во время Первой мировой войны немецкий флот не дошёл до Риги только благодаря размещённым здесь пушкам. В 1917 году русские отступили из Риги самостоятельно и, уходя, взорвали часть бункера. В период независимости Латвии – в 1930-х годах – и позже, в советские годы, эта батарея была отремонтирована и расширена: были перестроены орудийные площадки и установлены новые пушки. В 1941 году, во время Второй мировой войны, русские снова взорвали эту батарею, опасаясь вторжения немецких войск в Латвию. Первые пушки стреляли примерно на 12–15 километров, но более новые могли поражать цель на расстоянии до 40 километров. На стене есть надпись: «Построено моряками» – построено моряками в 1946 году. В подвале бункера находились погреба боеприпасов, где хранились снаряды для орудий. В стенах были специальные люки, через которые можно было подавать снаряды для более быстрой зарядки орудий в боевых условиях. Сейчас здесь находится самый длинный военный туннель на Мангальсале – коридор длиной около 100 метров. Весной часть бункера имеет свойство затапливаться! В 1960-х годах развивалась авиационная техника, были изобретены ракеты и системы ПВО, и эта батарея со всеми своими орудиями – некогда такая грозная и мощная – стала никому не нужна.

Внимание! Чтобы защитить зимующих летучих мышей (все виды находятся под охраной), не заходите под землю и в убежища с октября по апрель.

Палаточный лагерь армии Рижского гарнизона

Сейчас здесь кустарники и заросли, но в тридцатые годы прошлого века здесь располагался летний лагерь Рижского гарнизона. Кое-где до сих пор можно увидеть нечто похожее на прямоугольные валы. В этих местах стояли солдатские палатки, выстроенные в четыре длинных ряда с небольшими улочками посередине. На концах рядов красовались эмблемы частей гарнизона – они были отлиты из бетона, а орнаменты и надписи были сделаны из небольших цветных камней. Валы вокруг палаток были необходимы не только для сохранения влаги, но и в военных целях. Если бы десант вошел в Мангальсалу, они использовались бы как окопы, под прикрытием которых можно было бы защищать территорию от противника. Хотя здесь проходили настоящие военные учения, в воздухе царила романтическая идиллия, что видно и на фотографиях того времени. Молодежь играла в волейбол. Во дворах офицерских коттеджей были ухожены беседки и клумбы. По выходным солдат навещали родные, приносившие корзины с клубникой и свежим хлебом. Большинство приёмов пищи проходили на свежем воздухе за столиками.

Армейский городок

В этом районе в конце 1920-х — начале 1930-х годов Латвийская армия построила армейский лагерь для офицеров и солдат, работавших на Мангальсале. Позже лагерь, вместе с военной базой Мангальсалы, стал собственностью Советского Союза. Здесь жили гражданские лица без определенного статуса, но позже были созданы социальные квартиры для малообеспеченных людей. С правой стороны было футбольное поле и небольшие сады, но со временем они превратились в луга и болота. Позже здесь появились частные дома и автосервис. До 1960-х годов Мангальсала вообще не была частью Риги, а входила в волость Мангали. В то время люди здесь занимались рыболовством или работали на армейской базе, потому что сельское хозяйство было практически невозможным — площадь пахотных земель на Мангальсале составляет всего 3,8%. Когда-то через лагерь проходила узкоколейная железная дорога прямо по улице Мангальсала, но сама улица была асфальтированной. Теперь тротуар скрыт под слоем асфальта. В конце дороги находится портовая зона и бывший военный пирс. Когда-то здесь швартовались военные корабли, и между ними были построены пешеходные мостики.

Его можно осмотреть снаружи, прогуливаясь по улице Мангальсалас.

Остатки учебных торпед

По свидетельствам очевидцев, советская армия крайне небрежно хранила боеприпасы на Мангальсале, что могло стать причиной техногенных катастроф. Боеприпасы хранились в этом районе ещё со времён царской России – как в закрытых, так и в открытых хранилищах. В советское время здесь располагались склады боеприпасов и морских мин Балтийского флота СССР. В Даугавгриве, предположительно, находилась торпедная мастерская.

«В Мангали Рижского района, где находился наш минно-торпедный склад, хранилось 400 тысяч тонн взрывчатых веществ. (…) Кроме того, на складе хранились сотни торпед, морских мин, взрывателей с взрывателями и всякая другая взрывоопасная ерунда. Там же находилась мастерская по обезвреживанию зарядов. И целая гора стрелкового оружия – от карабинов СКС до пистолетов «Парабеллум», – пишет бывший офицер капитан 2 ранга Андрейс Рискинс.

В наши дни «торпеды», которые можно увидеть в лесу, представляют собой корпуса учебных торпед, отлитые из бетона.

Восточный пирс (Мангалсала)

Оба мола на Даугаве тесно связаны с военными событиями и историей. Они были построены в конце XIX века для уменьшения засоренности устья реки и регулирования течения, обеспечивая тем самым судоходство и одновременно защиту устья Даугавы. Их стратегическое значение было связано с защитой Риги как важного порта и военной базы.

Во время Первой мировой войны и войны за независимость Латвии территория вокруг устья реки Даугавы была зоной военных действий. Во время Второй мировой войны молы имели важное стратегическое значение, поскольку помогали контролировать подходы к Риге с моря.

Пирс представляет собой деревянную свайную конструкцию, обложенную камнями. Длина пирса составляет около километра.

Хотя сегодня причалы Даугавы в основном используются как прогулочная зона и историческое место, их историческая связь с военной стратегией и защитой морских путей является важным аспектом истории Латвии.

Осторожно! Поверхность пирса может быть скользкой. Посещение пирса во время сильного ветра и шторма опасно!

Фото ЛКМ - 6-я батарея Лиепайской крепости, не в Мангальсале.