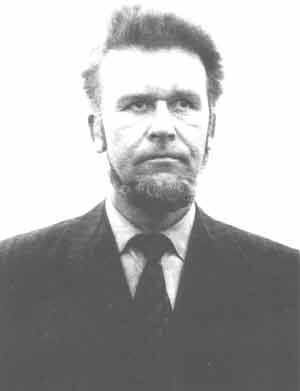

Gunars Astra (1931-1988)

IV Die sowjetische Besatzung und der Kalte Krieg

Gunārs Astra (geboren am 22. Oktober 1931 in Riga, gestorben am 6. April 1988 in Leningrad) war ein lettischer Freiheitskämpfer und ein prominenter Dissident der Sowjetzeit. Nach seinem Abschluss an der Rigaer Elektromechanischen Technischen Schule im Jahr 1952 begann er seine Tätigkeit im VEF-Werk, wo er seine Karriere als Radioingenieur startete. 1958 traf G. Astra US-Diplomaten, und diese Begegnung veränderte sein Leben. 1961 wurde Gunārs Astra der Spionage, des Hochverrats sowie der antisowjetischen Agitation und Propaganda angeklagt. Er wurde zu 15 Jahren Haft und der Einziehung seines Vermögens verurteilt. Astra verbüßte seine Strafe in der Mordwinischen ASSR und im Gebiet Perm. Während seiner Haftzeit bildete er sich autodidaktisch weiter und knüpfte Kontakte zu anderen politischen Gefangenen lettischer und anderer Nationalitäten. Nach Verbüßung seiner Strafe kehrte Gunārs Astra nach Lettland zurück. Nach seiner Freilassung 1976 hielt Astra an seinen Überzeugungen fest. 1983 wurde er erneut verhaftet und wegen Besitzes, Vervielfältigung und Verbreitung „antisowjetischer“ Literatur angeklagt. Als Wiederholungstäter wurde er zu sieben Jahren Haft in einer Strafkolonie unter Sonderregime und fünf Jahren in einer Siedlung verurteilt. Am 15. Dezember 1983 sprach er vor Gericht sein letztes Wort, das er mit den Worten beendete: „Ich glaube, dass diese Zeit wie ein böser Albtraum vorübergehen wird. Das gibt mir die Kraft, hier zu stehen und zu atmen. Unser Volk hat viel gelitten und daraus gelernt; es wird auch diese dunkle Zeit überstehen.“ Astra verbüßte seine Strafe in der Region Perm.

Gunārs Astra wurde am 1. Februar 1988 aus der Haft entlassen, starb aber am 6. April desselben Jahres in einem Krankenhaus in Leningrad, möglicherweise vergiftet von Mitarbeitern des Staatssicherheitskomitees der UdSSR.

Am 19. April wurde Gunārs Astra auf dem II. Mežas-Friedhof in Riga beigesetzt. Radio Free Europe und Voice of America berichteten über die Beerdigung und luden alle zur Teilnahme ein. Rund 10.000 Menschen füllten sein Grab mit ihren Händen.

Am 22. Oktober 1991 wurde auf dem Waldfriedhof ein Denkmal für Gunārs Astra eingeweiht, das von dem Künstler Raimonds Muzikants und dem Architekten Pēteris Štokmanis geschaffen wurde. 1993, zum 75. Jahrestag der Staatlichkeit Lettlands, wurde in Riga in der Nähe des Rigaer Regionalgerichtsgebäudes in der Brīvības-Straße 34 eine Gedenktafel für Gunārs Astra angebracht. Eine Straße in Riga ist nach ihm benannt.

Weitere Informationsquellen

Gunārs Astra. Wikipedia. https://lv.wikipedia.org/wiki/Gun%C4%81rs_Astra

Biruta Eglīte. Wer warst du, Gunārs Astra? Riga, 1998.

Maris Ruks. Gunars Astra. Riga, 1998.

Prozesse gegen Gunārs Astra. Virtuelle Ausstellung. Lettisches Staatsarchiv, 2013: http://www.archiv.org.lv/astra/

Zugehörige Objekte

Ausstellung zur Geschichte des KGB in Lettland im sog, “Eckhaus”

Das Gebäude der ehemaligen „Tscheka“ – des Staatssicherheitskomitees der UdSSR (später KGB) – in Riga ist heute öffentlich zugänglich. Hier wurden lettische Bürger von im Volksmund so genannten Tschekisten festgehalten, verhört und umgebracht, weil sie das Besatzungsregime als Gegner betrachtete. In dem Gebäude ist heute eine Ausstellung des Lettischen Okkupationsmuseums über die Aktivitäten des KGB in Lettland untergebracht. Es werden Führungen durch Zellen, Gänge, Keller und den Innenhof angeboten. Das Haus wurde 1911 erbaut und zählt zu den schönsten Bauten in Riga. Im Volksmund als „Eckhaus“ bekannt, wurde es zum schrecklichen Symbol des sowjetischen Besatzungsregimes in Lettland - eine der Stützen der Sowjetmacht. Die Tscheka nutzte das „Eckhaus“ während der sowjetischen Besatzung 1940/41 und dann erneut von 1945 bis 1991. Zehntausende Einwohner Lettlands waren von politischer Verfolgung direkt betroffen. Das harte Vorgehen gegen Gegner der sowjetischen Herrschaft wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Nach Stalins Tod änderten sich die Methoden des KGB unwesentlich. An die Stelle von physischer Folter trat nun Psychoterror. Die Mehrheit der Tscheka-Agenten bestand aus ethnischen Letten (52 %). Russen bildeten mit 23,7 % die zweitgrößte Gruppe. 60,3 % der Mitarbeiter gehörten nicht der Kommunistischen Partei an, 26,9 % verfügten über einen Hochschulabschluss. Das System war darauf ausgerichtet, die lokale Bevölkerung einzubinden und so die Kontrolle über die Gesellschaft zu erlangen. Die Korrespondenz und die Akten der KGB-Mitarbeiter befinden sich heute in Russland. Sie sind für lettische Behörden und Historikern nicht zugänglich.