Из книги Адольфа Эрса «Видземе в борьбе за свободу» о судьбе беженцев в Валке

Начиная с эпохи беженцев, Валке отводилась более важная роль, чем другим городам Видземе, поскольку здесь издавалась политически активная газета «Līdums», где ковалось духовное и политическое оружие Латвии, а также потому, что она была перекрёстком, где сходились дороги с трёх сторон Латвии: из Риги, Алуксне, Мозекиле, а также из Эстонии и России. Она имела связи с беженцами со всех сторон – из Тарту, Плиски, Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь находился крупный центр беженцев.

Люди спасают живую силу

Страница 18

В смутные времена, когда немецкие оккупанты остановились между Елгавой и Ригой, у Даугавы, когда вся Видземе была лагерем беженцев, среди передовой интеллигенции страны появилась группа, которая решила встать на северной границе Латвии и обеспечить, чтобы латышский народ не утонул в бескрайнем море России.

Север Латвии, включая Валку и Валмиеру, стал защитой от наводнений для беженцев.

Страница 19

Крупнейшие латышские хозяйственные организации – Латвийское сельскохозяйственное центральное товарищество и «Конзумс» – по мере укрепления фронта под Ригой эвакуировались из Риги, но в Россию не отправились, а обосновались в Валке.

Сеть комитетов беженцев распространилась по всей Видземе и Латгалии, а также в Россию, куда многие беженцы уже успели уехать. Комитеты беженцев были словно тёплые гнёзда для скитающегося народа. Здесь общались и встречались родственники и соседи, разбросанные по городам и деревням поспешным отъездом с родины. Пункты связи и газеты объединяли разлучённых. В комитетах беженцев звучал латышский язык, который был единственным для многих. Они содержали латышские школы, обеспечивали одеждой и едой. Здесь также велась активная общественная деятельность: объединяли людей в единое сообщество и формировали политические идеи. Запылённые повозки с Видземских шоссе, испытывавшие нехватку хлеба, останавливались у дверей комитетов. Тем, у кого не было жилья, его также предоставляли. Комитеты заботились обо всех нуждах беженцев. Во время своего пребывания за границей они оказывали большую моральную и материальную поддержку соискателям убежища, вынужденным покинуть свои дома. Финансирование этой работы осуществлялось за счет пожертвований общественности и правительства.

В период беженцев Валкас и Валмиера стали духовными и экономическими центрами латышей. Газеты служили духовной поддержкой для латышей, собравшихся в Видземе и рассеянных по России.

Страница 20

Наибольшее значение в это время приобрела газета «Līdums», которая вместе с Центральным обществом и «Konzums» переехала из Риги в Валку. «Līdums» выражала определённую национально-патриотическую идею, которой придерживалось большинство латышской интеллигенции. Поначалу она упоминала Латвию как автономную часть России, но затем выступила за независимую Латвию. Центральное общество Великой крестьянской организации и «Konzums» были готовы пойти на любые жертвы ради сохранения латышской материальной и духовной культуры, а также ради укрепления и воплощения национальных идей. Их лидеры понимали судьбу и нужды латышей. Среди них были такие люди, как К. Улманис, В. Скубиньш, П. Сецениекс, Э. Бауэрс, В. Силиньш, Эд. Лаурсонс, Я. Блумбергс и другие, руководители и сотрудники этих организаций. Вокруг «Лидумы» собралась почти вся покинувшая Ригу национальная интеллигенция, в списке ее авторов были имена всех латвийских писателей, поэтов, художников, публицистов, агрономов, ученых и политиков того времени; это были Я. Акуратерс, А. Аустриньш, Э. Бауэрс, Я. Эзериньш, Э. Фриевалдс, В. Гулбис, Я. Яншевскис, Альфр. Калниньш, А. Кениньш, К. Круза, А. Кродерс, Й. Лапиньш, Л. Лайценс, З. Мейеровиц, В. Плудонс, П. Розитис, В. Силиньш, К. Скалбе, В. Скубиньш, К. Улманис, Ред. Вирза, Э. Вульфс и др. Руководил газетой редактор Ото Нонац. Будучи опытным журналистом, патриотом Латвии и дальновидным политиком, он умел интерпретировать мысли деятелей латышской материальной культуры и находить гармонию между ними и идеологами духовной культуры.

Страница 21

Вот почему между издателями «Līdums», которые также были руководителями центрального общества и «Konzums», и коллаборационистами всегда царила самая лучшая гармония. «Līdums» мог уверенно говорить о делах, близких сердцу латышей, и как единственная в то время широко распространённая на латышской земле газета, он приобретал ведущую роль.

Страница 22.

Значение Валки в этот период всегда будет учитываться при обсуждении становления Латвии. Не только рижская интеллигенция, но и местные жители участвовали в воплощении важных национальных идей. Северная Латвия была подготовлена к патриотической борьбе ещё раньше, когда на пограничье, особенно в Валке, шла борьба между эстонцами и латышами за национальное превосходство в культурной и экономической сферах. В течение тридцати лет здесь велась культурная работа в обществах, велась борьба с германизацией ив, поддерживалось экономическое равновесие между латышами и эстонцами. Валка стала особенно активной в общественной жизни около 1905 года, когда было основано Общество милосердия и начала издаваться валкская газета «Кави».

Во время войны население Валки увеличилось с 18 000 до 30 000 человек за счёт притока беженцев. В своё время в Валке находилась духовная семинария Чимзе, которая также оказала влияние на духовную жизнь местных латышей.

К началу войны Валка уже была мощным культурным центром на севере Латвии.

Страница 23

Волна беженцев сделала его главным центром всей Латвии, откуда латышская патриотическая мысль распространялась по всей Видземе, Курземе, а также Латгалии.

Начиная с эпохи беженцев, Валке отводилась более важная роль, чем другим городам Видземе, поскольку здесь издавалась политически активная газета «Līdums», где ковалось духовное и политическое оружие Латвии, а также потому, что она была перекрёстком, где сходились дороги с трёх сторон Латвии: из Риги, Алуксне, Мозекиле, а также из Эстонии и России. Она имела связи с беженцами со всех сторон – из Тарту, Плиски, Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь находился крупный центр беженцев.

Комитет помощи беженцам города Валка ежедневно кормил в своей столовой около 600 человек, поначалу бесперебойно выдавал удостоверения личности беженцев, организовывал общение между родственниками беженцев, обставлял квартиры, следил за сауной, создал читальный стол, медицинский пункт, бюро по трудоустройству и т. д. Комитет помощи беженцам был основан Обществом милосердия, а позднее перешел в подчинение центрального комитета.

Однако положение беженцев было настолько тяжёлым и обширным, что помочь всем не представлялось возможным. Многие семьи беженцев жили в лесах в брезентовых палатках и повозках до поздней осени первого года, не получая никакой помощи. Были и те, кто считал ниже своего достоинства просить о помощи.

Страница 24

Вместе с беженцами прибыли и большие стада скота. Реквизиционные комиссии закупали его для нужд войск, но скота было так много, что даже они не могли его принять. Леса и придорожные поля были полны голодных коров, потому что придорожные поля не могли прокормить весь скот, а трава, срезанная или вытоптанная, не могла расти.

Жизнь в Валке

Страница 26

Хотя Валка уже до революции стала ведущим центром неоккупированной части Латвии, Видземе и отчасти Латгалии, жизнь здесь текла сравнительно спокойно и размеренно, с намёком на фронтовой тыл, даже мирного времени: грохот пушек, доносившийся между Ригой и Елгавой, а также вдоль Даугавы, эхом разносился, словно далёкие раскаты грома, вплоть до лесов Седа на границе с Эстонией. Город знал о войне только по этим далёким раскатам и газетам. Поток беженцев уже схлынул, их разместили в убежищах и на работе, о них позаботились комитеты.

Аптекарь варил лекарства, как и двадцать лет назад, тонкая труба льнозавода дымила, как уютная сигара, в обществе можно было пообедать. Общество милосердия организовало хор и оркестр из беженцев и исполняло оратории в Лугажской церкви, а актёры, бежавшие в Валкас, устраивали представления в Гостевом обществе.

Страница 27

Только витрины и полки магазинов были пусты, и все покупали продукты у крестьян на латышской рыночной площади Лугажи или в русской церкви, где в базарные дни господствовал эстонский язык. Однако хлеба хватало всем. Каждый вечер на улице Кунгу двое мужчин крутили колесо печатного станка, и из машины выпадали газетные листы с заголовком «Līdums». Работа в редакции шла своим чередом, неразрывно связанная с жизнью бедняков города, но также с напряжённым вниманием к фронту, положению беженцев и латышских стрелков. Газета переносила это внимание и связанные с ним предчувствия о судьбе латышского народа и земли в пункты приема беженцев в Латвии и России, в дома, землянки и архивы. Предчувствия созревали на съездах и собраниях, чтобы превратиться в мысли и волю.

Эти съезды были первыми, ещё колеблющимися, но героическими посланниками Латвийского государства. «Лидумы» несли решения съездов народу.

Редакторы газеты сидели за одним столом в доме на углу улицы Калею и готовили рукописи. Тем самым они формировали и Латвийское государство: большинство населения приняло заветную идею независимости. Рос слой сознательных националистов.

Страница 28

Редакторы работали весь день в редакции, откуда главный редактор О. Нонац не выходил, сосредоточившись на рукописях сквозь линзы своих очков. Утром он рассказал остальным сотрудникам редакции о вчерашнем решении издательства по делам беженцев, о руководстве газетой и о стрелках. После этого младшие редакторы должны были заняться переводом телеграмм и сбором местных новостей. Редактор О. Нонац написал введение к завтрашнему номеру. В редакции он был главным составителем введения, лишь К. Скалбе изредка пробовал себя в этой области. Позже к нему присоединился молодой талантливый журналист, кандидат права Эдм. Фрейвальдс, приехавший из Санкт-Петербурга. Когда в редакцию подсел и Антонс Аустриньш, он сказал, что газета должна публиковать какое-нибудь значительное литературное произведение, хотя бы из классической литературы; он упомянул «Дон Кихота» Сервантеса. Редактор согласился. Я стал переводчиком «Дон Кихота». Мне также приходилось вычитывать и писать отчёт о фронте, прикрепляя на карте флажки, отмечавшие наступающую, прорывающуюся или отступающую линию фронта. По флажкам можно было определить, что ждёт фронт в ближайшие дни: если где-то «мешок» согнётся, значит, крылья обязательно отступят. Предсказания тоже сбылись. Местные корреспонденты и сотрудники приходили в редакцию со своими статьями. Их было немного. Секретарь комиссии принёс разъяснения по военным вопросам, учитель – философские статьи, студент, ставший теперь юристом, – юридические, городской секретарь – последние решения городской управы и рыночные новости, а бедняга Меднис писал о невыносимых проселочных дорогах.

Страница 29

Однажды ночью над Валкой пролетел немецкий цеппелин, мчавшийся на железнодорожной бомбе, но ни одна из бомб не достигла цели. Одна упала во двор дома и убила двух женщин – мать и дочь. Паника царила в городе всю ночь и весь следующий день. Город со всеми своими домами, вероятно, бежал бы, но невозможность оставила всех на месте, и жизнь снова потекла мирно, словно не было тыла у фронта. Читатели знали, что скрывается в строках передовиц газеты. Это были мысли о Латвии.

Вскоре с фронта прибыли художники: Струнке, Убанс и Тоне; Сута – из России. Они были солдатами, возможно, в то время больше солдатами, чем художниками; Сута привёз кубизм из Москвы. Это было ново и невиданно, о нём говорили во всём городе, когда Сута читал лекцию в Латышском обществе.

Однажды в редакцию пришёл стройный, дородный офицер из Петербурга с важными новостями. Он говорил медленно и задумчиво, казался скорее аристократом, чем крестьянином. Ему не хватало латышской искренности и простоты. Он был неординарным человеком. Редактор провёл его к себе в квартиру. Выйдя, офицер пожал всем руки и ушёл.

«Мейеровиц», — пояснил редактор, — «из Санкт-Петербурга, занимается делами беженцев».

«Большое сходство, но и разница с деревенским Улманисом есть. Некая индивидуальность», — добавил Аустриньш.

«Одно — город, другое — деревня», — сказал сотрудник редакции.

Страница 30

Время от времени в редакцию приходил и агроном Карлис Улманис со статьями о спасении народов от вымирания в России, о поддержке беженцев, о политической организации. Но среди больших статей он приносил и короткие заметки об очищении латышского языка от германизмов и русизмов. Из придуманных им новых слов появился конверт вместо «конверта». Возможно, и другие, я не помню. Он призывал писателей писать о современных событиях. Современные события того времени только сейчас начинают появляться в литературе, потому что тогда они казались слишком близкими для художественного воплощения.

Когда в редакцию вошёл новый сотрудник, казалось, что повеяло тёплым ветром. После этого всё вернулось на круги своя.

Жители Валки собирались вместе, желая познакомиться, поговорить, услышать что-то новое. Редакция и её близкие по субботам вечером отправлялись за город к помещику Янису Павловичу в Рукели. Он жил в паре километров от города, среди обширных капустных плантаций и яблонь. Скалбе оживлял эти вечера политическими беседами, Аустриньш – песнями, которые доносились из-за стены.

Страница 31

Однажды приезжал и нынешний премьер-министр Карлис Улманис. В то время ещё не было ясно, как будет формироваться Латвия, будет ли она автономна или независима, но уже велись долгие дискуссии о латвийских деньгах, значении железной дороги в латвийском бюджете, аграрной реформе и разделе имений – с компенсацией или без.

Два дня спустя жители Валки и соседи поспешили в зал Валкской сберкассы. Там Улманис прочитал лекцию о своём опыте жизни в Америке. В своей речи он раскрыл невиданные в Латвии вещи: американские привычки, методы работы и огромную преданность делу, когда работа становится самоцелью, святостью. Юмор оратора чередовался с серьёзностью, он не мог стоять на месте и ходил во время речи.

Вскоре после того, как революция открыла путь свободному объединению, в том же помещении состоялось важное собрание, на котором присутствовало около 200 делегатов из 17 мест. Это было учредительное собрание Латвийского крестьянского союза. Собранием руководил Карлис Улманис. Это была первая в истории латышского народа столь масштабная организация латышских крестьян. Союз уже насчитывал 1500 членов. Собрание состоялось 29 апреля 1917 года. Новая организация, возглавляемая К. Улманисом, стала важнейшим организатором Латвийского государства, а позднее и руководителем в решении важных государственных вопросов.

Уже раньше в воздухе чувствовалось приближение новых времён. И действительно, вскоре должны были произойти новые, важные события, но никто не мог предсказать их исход.

Страница 32

На полях сражений раздался грохот революции. За фронтом, в том числе и в Риге, съезды и собрания выступали и писали резолюции, одни провозглашали мир до окончательной победы, другие – мир без аннексий и контрибуций.

Валка пока не беспокоилась. Работа газеты шла своим чередом. Городской секретарь принёс в редакцию отчёт о заседании думы. Хозяин Рукели принёс статью с хорошими политическими идеями. Он встречался с агрономом Улманисом, который получил хорошие новости из Риги о том, что там издали постановление о прекращении реквизиций. Но тут в редакцию пришёл стрелок с Рижского фронта. Он был убеждён, что на фронте что-то не так. Солдаты не чтят своих офицеров, дисциплина рушится. Солдаты говорили о предательстве офицеров, а сами братались с немцами. В латышских полках тоже были агитаторы, говорившие, что буржуазию нужно стереть с лица земли, а рабочие и солдаты должны получить власть, выбрав советы.

«Нам нужно готовиться к серьезным вещам, что-то произойдет», — сказал лучник.

«У фермеров тоже будет имя», — высказал свои безмолвные мысли редактор, глядя сквозь очки в окно, где на крыше блестел февральский снег.

Назревало нечто важное. Росла новая прослойка народа, рядом с национальной. Она не употребляла слова «народ» и знала только два слова: буржуазия и пролетариат.

Страница 33

Это возвестило о конфликте, даже кровавой борьбе, между двумя слоями: национальным и интернациональным.

При ношении это было незаметно. Телеграфист, вероятно, ничего не знал о двух слоях.

«Всё в порядке», — докладывал он с фронта и из жизни.

Но вскоре, словно дирижабль, Вальку потрясло известие об отречении царя. Митинги ликовали: «Свабоода, свобода! Прррравильно, право!»

Когда редактор разорвал телеграмму об отставке Николая, на крыше за окном начал выпадать мартовский снег. Редактору было не до этого.

«Всё», — он передал телеграмму переводчику. «А теперь уходите».

Радость сияла на лицах всех редакторов. Не было сомнений, что Россия без царя рухнет. А вот Германия? Никто не сомневался, что Германия будет разгромлена на Западном фронте. Тогда наступит священное время, которого латыши ждали сотни лет, когда они смогут сказать: «Теперь Латвия свободна!»

Страница 35

В Валке прошёл второй большой съезд – съезд общественных организаций. Здесь Микелис Валтерс провозгласил принципы Латвийского государства с такими серьёзными проектами, как Сейм Латвии и деньги. В то время это многим казалось чем-то нереальным.

Эти съезды стали первыми сомнительными, но уверенными посланниками Латвийского государства. Их резолюции нашли отклик в народе, хотя ораторы большевистских съездов ругали тех, кто произносил имя Латвии, а их доносчики не давали им говорить.

В смятении революции

Страница 36

«Наступила новая эра», — начал свою речь в зале Союза первый оратор: «Мы, латыши, теперь сможем сами формировать свое местное самоуправление и культуру по собственному разуму и совету, не прислушиваясь к умам и советам других...»

Публика зааплодировала, но один свистнул. Это был не весенний дрозд, а молодой человек с иронической улыбкой. Он не стал дожидаться, пока первый оратор закончит, а взобрался на стул и сказал, что оратор пускает ему в глаза синюю дымку. Не для того, чтобы слушать контрреволюционеров, а чтобы прийти послезавтра на великое народное собрание, которое состоится на Лугажской площади. Там он услышит правду о целях революции и текущем моменте.

Зрители смотрели и гадали: кто он?

«Исколат», — прошептал кто-то странное, неслышное слово.

Город сшил красно-бело-красные и сине-чёрно-белые флаги, даже пожарные и общественные организации развернули свои запылённые флаги и отправились на площадь Горного рынка, откуда было устроено шествие по городу к Лугажской площади в честь революции. Перед рынком Горного рынка уже развевались красные флаги, с которыми пришли солдаты. Выстраивался лес флагов, и у каждого были свои сторонники: флаги общественных организаций – для членов обществ, латышский – для валкских латышей, эстонский – для эстонцев, красные – для солдат и рабочих льнозавода. Оркестр пожарной команды шёл впереди процессии, издавая бурский марш из своих круглых щёк.

Страница 37

За красными флагами следовал частный оркестр, исполнявший «Марсельезу» попеременно с «Маршем Радецкого».

Хвост шествия рос на каждом перекрёстке: к нему присоединялись любопытные, желающие увидеть и услышать что-нибудь, пусть это будет что-нибудь, и те, кто без приглашения радовался низвержению царя. Река шествия влилась в Лугажскую площадь, сотрясая весь город. Начались речи.

Каждый хотел высказать то, что думал, но не всем это удалось.

Первым на трибуну, сделанную из пустых коробок из-под товаров, поднялся представитель местного самоуправления и произнёс о великом значении этого праздника. Когда-то давно был свергнут узурпатор, и наступила свобода, которую и латыши, и эстонцы обретут в своих автономных государствах. Оратор говорил долго, но не сказал многого. Такова была суть его речи.

Выступавший накануне вечером оратор, обещавший раскрыть правду о текущей ситуации и целях революции, поднялся на трибуну вторым, после того как первому раздались аплодисменты и крики: «Правильно!» Ура!

Следующий оратор был так молод, что, вероятно, поэтому речь получилась такой плоской:

Страница 38

«Товарищи! Ещё тогда, когда я томился в тюрьме, — начал он свою речь, — пролетариат организовался для борьбы с самодержавием. Товарищи! Так сказать, пролетарии, вы, например, томящиеся в подвальных квартирах, так сказать, вы, рабочие массы, высасываемые капиталистами и буржуазией, воспитайте своё классовое сознание и, так сказать, давайте бороться с контрреволюцией, чтобы рабочий класс был единственным классом, стоящим, так сказать, над империализмом и на революционных классовых началах. Да здравствуют рабочие массы! Долой буржуазию. Да здравствует революция!» «Правильно» ответило на митинге «ура», словно идя в штыковую атаку.

Затем на сцену вышел представитель местного общества. Он тоже не был большим оратором, но в столь торжественном случае ему пришлось выступить.

«Господа и государи мои! Революция свершилась. Царь свергнут, самодержавие кончилось вместе с Распухиным. Революция тоже кончилась. Теперь пора приниматься за творческую работу...»

«Это только начало!» — прервал его солдат, стоявший рядом с предыдущим оратором.

«Да, начинается борьба за Латвию», – продолжал оратор, постепенно воодушевляясь: «Пришло время латышам освободиться от опеки, встать на собственные ноги. Мы должны встать как один человек, чтобы достичь идеалов, за которые уже боролись Кронвальдс, Аусеклис и Валдемарс. Мы должны думать о Латвии, которая будет принадлежать латышам, а не всем остальным...»

Страница 39

Раздался пронзительный свист, за которым последовали крики: «Хватит!». Шумовые устройства были расставлены в разных местах. Они не прекращались, пока оратор не покинул трибуну. Затем слово было предоставлено представителю «Исколастрел».

Он говорил об интернационале, который принесёт мир во всём мире и хлеб для всех. Он также наказывал капиталистов и проклинал контрреволюционеров. Его речь также завершилась криками «Ура!».

Когда солдат — националист Рудайнис — взобрался на козлы, воздух уже был пропитан звуками «Интернационала», который оркестр сыграл после речи представителя большевиков.

Рудайнис начал свою речь словами: «Свободные граждане! Национальные цели...», но не смог продолжить, потому что кто-то крикнул: «Долой граждан, да здравствуют трудящиеся!», и в схватку вмешались люди в солдатских шинелях: «Правильно! Провильно!»

«Пусть говорят, пусть говорят!» — кричали сторонники граждан.

Затем поднялся такой шквал криков, что никто не мог говорить. Крики перешли в вопли и угрозы. В воздух поднялись кулаки. Публика, испугавшись драки, начала расходиться. Тогда пожарные первыми свернули свой флаг и ушли. То же самое произошло и с другими флагами, остался только красный, но и публики не осталось, кроме солдатских шинелей и нескольких частных крикунов и свистунов. Праздник закончился гораздо менее торжественным, чем начался. Частный оркестр с Марсельезой вошёл в дом.

Страница 40

Мысли народа уже не были едины. Представители двух направлений – националистического и интернационалистского, каждый со своими убеждениями, ходили по улицам Валки. Встречаясь, они пристально смотрели друг другу в глаза, желая прочесть в них ответ на вопрос: не враг ли ты? Не предатель ли ты дела народа?

У каждого была своя правда. Один мечтал о невозможном братстве народов, другой – о братстве и существовании своего народа. Один поддерживался организованными криками и свистом на Лугажской площади, другой говорил о молчаливых мыслях народа, которые робкие жители мирного города считали неуместным защищать криками и свистом, и разошлись по домам дожидаться своего часа, который не мог не наступить.

Страница 41

У каждого были свои товарищи.

После отречения царя началась смута, названная революцией. Она расстроила войска и фронт.

Страница 42

Война закончилась, и пришло время для разговоров. Митинги проходили один за другим. Митинги проходили на площадях, в домах общин и в церквях.

Национальные организации, газеты и муниципалитеты были ликвидированы международным «Исколатом» — большевистским исполнительным комитетом.

Латышские полки состояли не только из большевиков. Они основали Национальный солдатский союз, руководство которого также прибыло в Валку вместе с революцией и обосновалось напротив почты со своей газетой «Laika Vēstis», которая храбро боролась с коммунистической «Cīņu» и исколатовской «Brīvos Strēlnieku», пока её, как и «Līdums», не закрыли. Руководителями этой газеты были А. Пленснерс и А. Кродерс.

Солдат-националист, видя, что армия разваливается, также не вернулся на фронт, а остался в Валке, основав Национальный союз латышских воинов, целью которого было сплотить латышских воинов, не допустить их ухода с русскими и Россией и использовать их как вооружённую силу для создания Латвийского государства. Национальный союз латышских воинов перебрался в Валку из Цесиса.

Страница 43

«Laika Vēstis» придерживалась определённой национальной линии. Это было занозой для фанатиков. «Laika Vēstis» призывала вступить в Национальный союз воинов и защищать Латвию, независимую от России. Дух газеты был примерно таким же, как у «Līdumam», только с более воинственным оттенком.

«Жилищный кризис», — сказал житель Валки.

Наплыв солдат сделал это слово звучным. Говорили и такие слова, как «реквизиция квартир». Ставки и советы реквизировали помещения. Жителям приходилось теснее прижиматься друг к другу.

Сотрудница редакции осталась довольна, получив комнату на улице Семинара с такими низкими потолками, что поэту Антону Аустриньшу приходилось пригибать голову, входя, и с такими низкими окнами, что в них можно было видеть сапоги прохожих. Самым заметным кризисом был жилищный. По пятницам у сотрудницы редакции собирались писатели, художники и их друзья, чтобы читать новые стихи и обсуждать политические новости. Аустриньш, ценитель старинных латышских традиций, называл эти вечера пятничными. Здесь читали свои произведения К. Скалбе, Э. Вирза, А. Аустриньш, Й. Акуратерс, А. Пленснерс, А. Кродерс, Павилс Розитис и другие, здесь он видел художников Струнки, Тони, Убану, Стендера, игравших на скрипке, и приехавшую из Петерпилса консерваторку Х. Козловскую, певшую неслыханную латгальскую песню. песня. Здесь также можно было увидеть жителей Цесиса Я. Гринса, А. Бардса, жителей Тербатиса В. Дамбергса и Юлию Роз.

Страница 44

Стрелок Рудайнис остановился у старого знакомого в небольшом доме Семинарии, где также жил бежавший из Курземе преподаватель молочного хозяйства, зарабатывавший на жизнь набивкой сигарет и продажей их в местных газетных киосках, а в другом конце дома – мастер различных тонких железных изделий – механик. Когда к члену редакции приходили писатели и художники, Рудайнис тоже мог там оказаться. Приходилось удивляться и спрашивать, почему среди них нет ни одного сторонника «Исколата». Вот они, все защитники независимости Латвии.

Рудайнис обрёл здесь уверенность и ясность своих убеждений. Он понял, что теперь всем латышам следует держаться вместе, ведь пришло время, когда, объединившись, они смогут даже обрести независимость.

Однажды вечером, проходя мимо церкви Святого Иоанна, он увидел свет в окнах. Какая могла быть церковная служба в большевистскую эпоху? Подумал он и пошёл посмотреть, что происходит в церкви. Церковь была полна людей. На кафедре стоял интернационалист и, подняв руки, как пастор Купч, произнёс предвыборную речь. Солдаты и рядовые сидели на скамьях. Тропа посреди церкви тоже была заполнена слушателями. Войдя, Рудайнис снял шляпу, как в церкви, но, остановившись посреди церкви, увидел, что все были в шляпах, как в синагоге. Тут чья-то рука взяла вошедшего за локоть.

Страница 45

«Товарищи, наденьте шляпу! Разве вы не такие буржуи, что ходите без шляпы?»

Это звучало как насмешка над криками, которые кто-то кричал на каждом углу: «Сбобо-у-да!» Свобода!»

Интернационалист говорил о буржуазии и едином фронте мирового пролетариата, который вот-вот должен был создаться: «Они, так сказать, живут во дворцах, а вы – в подвальных квартирах. Они посылают вас умирать в окопы, так же, как, так сказать, Вильгельм II послал ваших братьев. Долой войну! Покончим с ней и протянем руку помощи нашим немецким братьям над окопами. Тогда и они сложат оружие. Мы братаемся! Да здравствует братство!»

«Пра-ра-рейв!» — раздалось в церкви.

Теперь, товарищи, вы увидите, что к нам присоединится французский, английский и американский пролетариат, к нам присоединятся чёрные колониальные войска, проливающие кровь на Западном фронте. Пролетариат, так сказать, заключит мир на все времена. Это будет мир, после которого народ не будет больше восставать на народ, брат на брата, товарищ на товарища. Не будет никаких народов, будет только пролетариат...

Рудайнис не понимал, почему должен быть только пролетариат, почему не должно быть народа, и он также не верил, что немцы могут быть такими любящими братьями для русских.

Страница 46

Вскоре Рудайнис, проходя мимо церкви Святого Иоанна, увидел другую сцену: туда вошла группа крестьян с тюками и подушками под мышкой в сопровождении солдат. Местные жители говорили, что в церкви устроен концлагерь для буржуазии. Неужели эти крестьяне из тех самых замков, о которых недавно говорил с кафедры разрушитель буржуазии? В Валке не было ни замков, ни подвальных квартир. Церковь была полна крестьян, аптекарей, священников... Священника и двух смилтенских крестьян расстреляли по дороге в Валку и оставили лежать на краю могилы.

Житель Валки молча покачал головой: чего еще мы не пережили?

Вернувшись домой из церкви Святого Иоанна, Рудайнис встретил своего друга Антона Аустриньша, который проверял принесённые из редакции репортажи и стихи. Через мгновение вбежал поэт Э. Вирза, снял стрелецкую шинель и вытащил из кармана неумело сложенный листок бумаги.

«Послушайте, что я написал», — сказал он, «подталкивая выпавшую из носа булавку ближе к глазам.

Держа в руке листок бумаги и подняв его на мгновение над головой, но не глядя на нее, Вирза прочитал свое только что написанное стихотворение «Сон в зимнюю ночь»:

Страница 47

Мне приснился сон. Но это был не совсем сон.

На башне, огромной, призрачной и старой,

Я поднялся и то, что видят глаза

Только когда они закрыты во сне,

Погруженный в музыку ритма, красоту рифм и блеск картин, поэт продолжал декламировать сокрушительную поэму «Исколат», закончив ее так:

«Затем шум стих, и все задрожало».

Зверь лопнул от чрезмерной инфляции.

Вокруг стоял такой запах, что мне стало плохо.

Я закрыла глаза от внезапного обморока.

Он закончил свои дни бесформенным и огромным.

Этот ужасный, беспринципный человек по имени «Исколат».

Директор положил бумаги в нагрудный карман и посмотрел на публику.

«Чепуха», — сказал Аустриньш. «Это вы прочтете завтра, в пятницу вечером».

«Я хотел бы постучать в дверь «Исколаты», — произнёс поэт таинственно-тихим голосом.

«Тогда мне нужно это напечатать». Я знаю, где пишущая машинка.

К вечеру пятницы стихотворение уже было переписано и утром постучалось в дверь «Исколаты».

Автору поэмы было бы трудно справиться, если бы не произошло новых, важных и неожиданных событий.

Страница 48

Предсказания агитаторов братания не оправдались. Немецкие войска завершили братание стремительным маршем по Видземским шоссе через Цесис, Валмиеру и Валку на Псков и Нарву.

В Валке эта неожиданность ознаменовалась двумя мощными взрывами, от которых дом на улице Семинара поднялся, закачался и всё глубже провалился в землю. Сбоку от вокзала на голубом солнечном небе, словно огромное облако, появился белый дымчатый дуб. Русский склад боеприпасов взмыл в воздух, разбрасывая ядра и патроны на версты и вырывая в земле огромную яму, наполненную разорвавшимися снарядами, которые жители Валцен собирали для цветочных ваз. Немцы подтвердили своё братское вступление в Валку, повесив двух человек на площади церкви Святого Иоанна, возле телеграфных столбов. Повешенные провисели босиком три дня, потому что в первую ночь у них украли сапоги. Это были не революционеры, не большевики, а жертвы, которых руководство немецких оккупантов выбрало в качестве представителей революции.

Сама революция вместе с «Исколатом» и «Исколастрелом» двинулась на восток и утонула в просторах России.

Дом на Семинар-стрит два дня и две ночи сотрясался от колес проезжавших мимо телег.

Это были колеса уходящих русских и прибывающих немцев.

Немцы входят в Видземе

Страница 49

Стук немецких гвоздей на улицах был настолько устрашающим, что люди прятались по домам и даже не осмеливались выглянуть в окна, чтобы увидеть, что происходит снаружи. В городе наступило затишье.

Старый сталевар на Семинар-стрит всё ещё молол свою текилу, потому что повседневная жизнь мало связана с великими событиями. Механики нужны во всех машинах и странах. Для солдат любого правительства найдётся что-то подходящее для револьвера, шпаги или штыка, а для граждан – для кастрюль и ножей. Мастер всё ещё работал и жил. Профессия не проклята.

Страница 50

Когда русские войска ушли, а дым от взрыва над станцией рассеялся, наступила необычная тишина. Жители опасались, что беспорядки и грабежи не начнутся, поскольку русские, отбившиеся от своих частей, всё ещё бродили по дорогам, оставаясь в городе. Последние регулярные русские части ушли около завтрака. Однако всё обошлось, и к полудню немцы вошли в Валку, двигаясь в такт гудкам, которые шли впереди.

На стенах тут же появились объявления, запрещавшие выходить на улицу в седле и грозившие смертной казнью; объявление подписал главнокомандующий граф Киршбах. На главную улицу высунулся пулемёт. На углах улиц стояли патрули с винтовками наготове.

На следующий день командующий фронтом принц Леопольд проехал по городу на машине. Дома город казался мёртвым, как после эпидемии чумы. Движение началось лишь три дня спустя, но его сопровождала тень Киршбаха.

Небольшое количество немецких войск осталось в Валке, большинство последовало за русскими. Немцы оккупировали всю Латвию, включая Латгалию, а также Эстонию и Литву.

Страница 51

Жизнь в Валке постепенно успокоилась и вернулась в привычное русло. Люди, не имея возможности заниматься общественной деятельностью, полностью посвятили себя личной жизни, которая приносила всё больше забот. Продуктов не хватало, выезжать из города было запрещено, работу найти было невозможно. На улицах уже можно было встретить знакомых: журналистов, членов Национального совета, актёров, художников и писателей. Эта богема была словно сердцем народа, которое безмолвно рассылало жизненную силу по всей Латвии. Её деятельность отражалась в газетах. По субботам богема также отправлялась в дом Рукели, в трёх верстах отсюда, чтобы пообщаться с мудрым хозяином, попариться в его бане и выпить модный в мирное время кофе со сливками и сахаром. В те времена в Каннах это была настоящая свадьба.

Страница 52

В лавке хозяин выставил огромные бочки с капустой, когда-то заготовленные для пропитания армии. Они были словно башни Ерсики, выше телеги с сеном, но теперь пустые.

В это время все держались сплочённо, чувствуя, что только единение может спасти, вселяли друг в друга веру в будущее Латвии и тем самым не скатывались в пессимизм. Потребность в единении влекла богему в Рукели. Здесь же жил энергичный и верующий политик Скалбе, но появился и полный надежды и беззаботности певец Антон Аустриньш. Серебристый смех и глубокий бас самого хозяина разносились повсюду. Работящая хозяйка тихо перетекала из комнаты в комнату, из дома в амбар и амбар, всегда с полными руками, словно щедрая осень. Её дом был полон светлых мыслей и живой речи, даже когда костры Валки уже начинали гаснуть за полями.

В то время лучник Рудайнис любил сидеть у кузнеца на улице Семинара, который всю жизнь был честным мастером. Он любил наблюдать за его ловкостью и слушать рассказы о былых временах Валки.

Страница 53

Мастеру было что рассказать, ведь он был начитан в своей книге воспоминаний, в которой жили все жители Валки, которых он когда-либо знал.

Учитель рассказал о временах основания Общества милосердия, в котором в основном работали учителя:

Страница 54

Карлис Гулбис, Матисс и приходские служащие Ивертс, Карклиньш, студент Я. Лапиньш, дирижёр ксендз Пличс, братья Павловичи. Общество милосердия развернуло очень активную культурную работу и стало широко популярным. Люди посещали его мероприятия, как жаждущие посещают родник. В 1912 году были организованы лекции Т. Зейферта по истории латышской литературы. Лекции читались в течение десяти дней, и каждый день их посещало 200–250 слушателей. Также посещались лекции Фричаса Барды об искусстве. В 1913 и 1914 годах организовывались большие культурные фестивали, которые длились три дня. В Валке укоренился прогрессивный национальный дух. Прогрессивный дух Валки не был социалистическим, если его можно было назвать левым, то только левизной в духе Райниса, а не чисто интернациональным.

Так прошла зима. Немцы всё ещё были у власти и не собирались уходить. Когда лёд растаял, а ручьи влились в реки, холм Валка Путра отражал мельничный пруд, сияющий так же, как когда бабушки-полунемки приходили сюда по вечерам смотреть на луну. В пруду серп луны сиял, словно изношенный боевой топор. Уже тогда на фронте снова что-то пошло не так.

Вслед за формированием идеи Латвии мы должны вернуться к событиям до немецкой оккупации.

После отречения царя от престола в марте 1917 года латышские националисты начали активно готовить почву для независимости Латвии, хотя интернационалисты и помешали этой работе.

Страница 55

Валка, объединявшая латышские организации и наиболее активные рабочие, была главным инициатором и пропагандистом идей самоопределения и независимости Латвии. Здесь развернулась первая подготовительная работа по созданию Латвии. Первым реальным шагом в этой работе стало приглашение Латышского центрального союза за подписями председателей Скубиня и Блумбергса латышским волостным правлениям и волостным управлениям направить делегатов на собрание сельских жителей в Валмиере 12 и 13 марта для обсуждения вопроса об объединении Латвии в административную единицу и формы управления этой единицей. На собрание были приглашены также делегаты из Курземе, бежавшие из страны. Собрание называлось Земельным собранием. На нём присутствовало 440 делегатов. В резолюции Земельного собрания содержались требования: признать Видземе, Курземе и Латгалию единой административной единицей под названием Латвия. Она должна была стать автономной частью России. В школах и самоуправлениях должен был использоваться латышский язык.

Это решение стало первым камнем в строительстве Латвии. Оно выражало зрелое требование: законы революционной России позволяли говорить об автономии. Сейчас это кажется умеренным, но в то время такая идея была весьма прогрессивной и как минимальное требование, приемлемое для широких кругов.

Время немецкой оккупации

Страница 60.

Как и в большевистскую эпоху, выборные органы местного самоуправления не могли функционировать, всё определялось и управлялось военной администрацией с назначенными доверенными лицами. Немецкий язык был спешно введён в школы. Ничто публично не могло быть сделано, что не соответствовало бы намерениям германского командования. Латышский Национальный совет по-прежнему был вынужден бездействовать. Единственной попыткой проявить признаки жизни стали два меморандума, направленных германскому канцлеру против коварной политики оккупационных властей в Латвии и за уважение права латышей на самоопределение, предусмотренного Брестским мирным договором. Но эти меморандумы не нашли отклика.

Вторым делом Национального совета было создание Национального театра в Валке, что имело определенное культурное и политическое значение в это печальное время — объединить латышскую интеллигенцию и людей, оставшихся в Валке, собрать воедино разрозненную актерскую семью, и вообще что-то сделать.

Страница 61

В это время на улицах Валки появилась и рыжеватая борода Андриевы Ниедры. Он болтал, задавал вопросы, о чём-то расспрашивал в Национальном совете, что-то предчувствовал, чего-то ожидал, а затем исчез, как сон. Что означал этот сон, тогда никто не мог понять. Центральное объединение и «Конзумс» могли заниматься только доставкой продуктов.

Единственным глотком воздуха для латышей в то время был тот самый «Līdums», который, после запрета большевиков, пытался издаваться как газета Крестьянского союза в Москве (под названием «Gaisma») и в Пётрпилсе («Tauta»), и чья публикация в Валке была разрешена немецким штабом на строгих условиях. Содержание газеты военная цензура просеивала через мелкое сито, не пропускавшее даже слова «Латвия». Редактору Нонацису пришлось проявить недюжинные дипломатические способности, чтобы наконец разрешить это слово. Он воевал с цензурой в каждом номере. И всё же в «Līdums» общественное мнение могло в какой-то мере выразить себя, вплетаясь в информацию, художественный вымысел, где цензорскому глазу было трудно его уловить. Выходил также литературный журнал «Jaunā Latvija» под редакцией Карлиса Скалбе и Артура Кродерса. Писатели имели здесь право голоса, и это показывало, что письменность ещё не умерла. Национальная мысль также сохранялась там.

Страница 62

Старым членам партии даже разрешили устраивать в Валке писательские вечера, конечно, с цензурой.

Провозглашение Латвии

Страница 69.

Существовали три сильные политические группы, чьи отдельные взгляды было нелегко примирить: Крестьянский союз с центром в Валке, Демократический блок в Риге и социал-демократы. Тогда Карлис Улманис, основатель и лидер Крестьянского союза, но также участвовавший в Демократическом блоке на протяжении всей оккупации, использовал свои дипломатические и политические навыки для урегулирования разногласий. После переговоров с Демократическим блоком в Риге он немедленно отправился в Валку, где созвал общее собрание Крестьянского союза, в котором также приняли участие сельские отделения.

Собрание состоялось 15 ноября 1918 года в редакции газеты «Līdumas». Оно было довольно многочисленным, поскольку присутствовали и представители сельской местности. Среди руководителей крестьянского союза были Карлис Улманис, Микелис Валтерс, В. Гулбис, П. Сиециниекс, В. Скубиньш, редактор О. Нонац и др. Собрание открыл Карлис Улманис, доказав в пространной речи, что настал последний момент для провозглашения независимости Латвийского государства и для того, чтобы латыши взяли управление страной в свои руки.

Безоружные люди

Страница 99.

Не прошло и месяца с тех пор, как Конзумс, «Лидумс» и члены Народного совета покинули Валку, как пришла тревожная весть о вторжении Красной Армии в Эстонию и её наступлении на Валку. В Валке не было ни одного вооружённого человека, ни одного револьвера, который мог бы выступить против оккупантов, поскольку всё оружие должно было быть в положенный срок сдано в немецкую комендатуру.

Как только немцы стали уходить, местные работники госучреждений собрались в Валкском кредитном союзе, чтобы обсудить меры по обеспечению безопасности и противостоянию большевикам. Доктор Либиетис предложил провести переговоры по этому вопросу с эстонцами.

Страница 100

После ухода немцев государственные служащие вновь собрались в уездном совете, чтобы обсудить организацию партизанского движения. Вопрос об оружии снова остался нерешённым.

У Северной Латвии не было иного выбора, кроме как сдаться судьбе. И эта судьба была волей большевиков. Большевики вошли в Валку 18 декабря.

В Валке большевики сразу же приступили к организации управления. Они ввели в городскую думу своих людей, назначили комиссаров и учредили трибуналы – основу своей власти.

Страница 101

Школы также были реорганизованы по своим собственным правилам. Общественная жизнь полностью замерла, и наступила та же ситуация, что и во времена немецкой оккупации. Бывшие общества были закрыты, чтобы открыть коммунистические пропагандистские клубы.

Большевики сами себе навредили террором, направленным против безоружных жителей. Ужас смертной казни витал на улицах. Число расстрелянных в Валке оценивается в 130 человек за месяц. Пятьдесят человек, известных жителей Валки и окрестностей, были расстреляны из пулемёта за одну ночь у Лугажского кладбища. Расстреливали также в гравийных карьерах у дороги Зиле-Кругус и на нынешнем Братском кладбище, расстреливали по решению трибунала и без суда и следствия людей, которые, даже с точки зрения большевиков, не были виновны. Это больше всего возмущало жителей против новой власти.

Страница 103

Время правления правительства Лиелиниеки в Валке продолжалось 1 месяц и 13 дней (с 18 декабря 1918 года по 1 февраля 1919 года).

Страница 104

1 февраля в Валку вошли эстонские и финские войска. В ходе этого же похода были освобождены и латышские волости вокруг Валки.

Валка только что была взята; на следующий день эстонский комендант созвал заседание городского совета под председательством председателя совета, учителя Брицманиса. На заседании обсуждалось сотрудничество латышей с эстонцами, но от приговоров дело не перешло к делу. На следующий день Брицманис должен был предстать перед финским командиром Кальмой. Он объяснил, что, основываясь на собранной информации, признал функционирование совета в его нынешнем составе невозможным, а именно, что латышское большинство в совете было получено незаконным путём благодаря участию беженцев из Курземе в выборах в совет, и что беженцы не являются постоянными жителями Валки.

Страница 105

Деятельность совета была прервана в тяжёлый период давним спором между эстонцами и латышами о преобладании в Валке. К работе были допущены только эстонские советники, которые затем разделили школьные здания и создали школьную комиссию, в которую латыши пригласили директора Стипру, учителя Брицманиса и учителя Брокаса.

Это вызвало замешательство в латвийском обществе.

Затем, чтобы побудить латышей к активности, состоялось несколько собраний латышских общественных организаций, в которых приняли участие представители: Видземского земельного совета, Валкского городского правления, Валкского общественного общества, Валкского общества помощи, кредитного союза при общественном обществе, правлений семи освобожденных волостей и Северолатвийского общества Красного Креста. Наиболее активными работниками собрания были: доктор Я. Либиетис, Янис Кименс, учитель Карлис Гулбис, учитель Брицманис, учитель Матисс, директор Я. Стипрайс, крестьянин Шмитс, Биркертс, Удрис и П. Индус.

Страница 106

Выдвинутые на собраниях организации в Валке руководители решили обратиться к местному эстонско-финскому военному коменданту Калме за разрешением организовать латышские отряды из жителей освобождённых и будущих освобождённых районов Латвии. В качестве делегатов в Калму были направлены доктор Янис Либиети и крестьянин, член земельного совета Отто Хасмани.

В первой беседе Кальмс был сдержан и холоден. Он сказал, что, по его данным, все латыши — большевики. Кальмс не дал делегации определённого ответа, но приказал им приехать с определённым предложением.

Собрание общественных деятелей вновь собралось для обсуждения и принятия предложенного проекта и постановило, что необходимо предварительно выяснить, сколько мужчин может быть призвано на военную службу на освобожденной территории, и в связи с этим издать приказ о регистрации призванных. Приказ был издан от имени Земельного совета, избранного при Керенском, состав которого городской комендант Корнелс обновил еще 13 февраля; членами правления были: учитель Эрнест Нагобадс, староста Лугажской волости Паулс Индус и крестьянин Отто Хасманис; комендант Корнелс выделил правлению Земельного совета помещение в Валкской волостной канцелярии на улице Ригас, 9, и выдал 2000 эстонских марок на организацию работы. Это было первое официальное учреждение Латвии, на которое можно было положиться в проведении общественных работ.

Страница 107

Что касается того, кто должен подписать приказ о регистрации, участники встречи согласились, что его должны подписать лица, имеющие связи с предыдущими администрациями, не относящимися к крупным правительствам, чтобы обеспечить ему необходимое уважение среди населения и правовую основу. Приказ подписал член совета округа Отто Хасманис, что придало ему определённую легитимность и доверие.

Порядок был следующим:

Пол.

Правление Валкского окружного земельного совета по распоряжению Временного правительства Эстонии, составленному по согласованию с Временным правительством Латвии, повелевает всем жителям города Валки, предместий и Валкской волости явиться 18 февраля 1919 года в 10 часов утра в г. Валку, ул. Ригас, д. 9 в обязательном порядке:

Латышские офицеры до 50 лет;

Латвийские военные врачи в возрасте до 60 лет;

для военнослужащих в возрасте до 50 лет;

Латвийские фельдшеры до 45 лет;

Латвийские унтер-офицеры, а также выпускники команд по подготовке унтер-офицеров в возрасте до 35 лет.

Всем пяти категориям военнослужащих, проживающим в Валкском уезде, до одного и того же возраста, необходимо прибыть в Валку, на улицу Ригас, 9, 19 февраля 1919 года в 10 часов утра.

Всем следует быть в тепле, по возможности одетыми в военную форму и взять с собой запас еды примерно на 5 дней.

Невыполнение этого приказа приведет к привлечению виновных к ответственности военным трибуналом.

Носить,

Председатель правления

О. Хасманис

Страница 108

Вторая команда была:

Пол.

Правление Валкского уездного земельного совета постановляет всем мужчинам латышской национальности, проживающим в городе Валке и его окрестностях, родившимся в период с 1869 по 1902 год включительно, явиться для регистрации в обязательном порядке.

Регистрация будет производиться в Валке, ул. Ригас, д. 9, 21 и 22 февраля 1919 года с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. От регистрации освобождены железнодорожные и почтовые служащие.

В случае невыполнения настоящего распоряжения виновные будут привлечены к ответственности сельским военным судом.

Носить,

Председатель правления

О. Хасманис

Те же делегаты вторично обратились к полковнику Кальмсу с этим предложением, и он разрешил регистрацию. Приказ о регистрации был вывешен на столбах и разослан в приходы.

Дальнейшие переговоры о полной мобилизации с полковником Кальмом вели также доктор Либиетис и Отто Хасманис. Между доктором Либиетисом, Отто Хасманисом и Кальмом состоялся содержательный разговор. Когда латышские делегаты обсуждали получение оружия, Кальмс пригласил в свой кабинет некоего господина, которого представил как магистра.

Страница 109

Полковник и учёный немного поговорили по-фински и указали на что-то на карте Латвии и Эстонии. Было ясно, что речь идёт о латвийско-эстонской границе. После продолжительной беседы с учёным Кальмс обратился к делегатам с вопросом: «Где проходит граница между Латвией и Эстонией?»

Доктор Либиетис ответил, что согласно референдуму 1917 года Валка, Валкская волость, Лиел-Лугажская, Педелеская, Эргемесская, Кагерская и Цори волости принадлежат Латвии.

После этого объяснения Кальмс снова поговорил с учёным. И тот сказал Либиетису, что это неправда. Граница проходила совсем в другом месте, южнее.

«Всякому, кто тронет эту границу, придётся иметь с этим дело», — Кальмс поднял револьвер. Доктор Либиетис сделал ему выговор, заявив, что у него нет полномочий решать вопрос о границе, а он лишь упомянул результаты голосования 1917 года.

Калмс успокоился, но никаких ответов по поводу предоставления оружия и разрешения на мобилизацию не дал.

В другой раз тот же Кальмс показал Хасманису карту, на которой граница Эстонии и Латвии была обозначена красной полосой по реке Салаца, через Седу до Рижского шоссе у моста Вежу Крогус Седа, а оттуда вдоль Гауи до старой этнографической границы.

Таким образом, эстонцы уже тогда были обеспокоены пограничным вопросом и давним эстонско-латвийским соперничеством за культурное и экономическое господство в Валке и ее окрестностях.

Страница 110

Поведение Кальма заставило латышей беспокоиться о своем положении не только по отношению к большевикам, но и по отношению к эстонцам.

Несмотря на отсутствие инструкций и информации от Временного правительства, а также на отсутствие ответа от эстонцев о предоставлении оружия, латышские общественные организации начали энергичную работу по подготовке к мобилизации, чтобы не допустить перехвата инициативы эстонцами. Семь латышских волостей уже были освобождены от большевиков: Валкас, Кагери, Лугажи, Лиел-Лугажи, Кору, а также части Эргеме и Педеле. Здесь уже можно было кое-что сделать.

Латыши решили выстоять на небольшой оставшейся территории и начать борьбу за свою страну.

Страница 111

Северная Латвия, Валка, колыбель национальной мысли, была подходящим местом для достижения этой цели. И 3 февраля 1919 года глава правительства Улманис в Таллине договорился с главой эстонского правительства об организации латышских войск в Северной Латвии. Уже 3 февраля Временное правительство назначило инженера Маркса Гайлите своим уполномоченным по гражданским делам в Северной Латвии, капитана Йоргиса Земитанса – главнокомандующим Северолатышскими войсками, Я. Рамана – уполномоченным в Таллине, а лейтенанта Лаури – комендантом Валки.

18 февраля в Валку прибыли М. Гайлитис, лейтенант Лаурис, полковник Янсонс, Робежниекс и другие представители войск, что освободило местных чиновников от ответственности за мобилизацию и гражданское управление.

Страница 112

О мобилизации в Валке и Руйиене сотрудник того времени пишет, что она прошла успешно и в приподнятом настроении, прибыло много добровольцев, многие изъявили готовность присоединиться к армии с лошадьми и экипажами. Жители жертвовали одежду, велосипеды, мотоциклы и другие полезные вещи для войск. Вера в Латвийское государство и силу армии крепла.

Для информирования населения о событиях и действиях правительства в Валке, 20 февраля, в столь же краткие сроки, начала выходить газета «Jaunā Dzīve». Газета вышла в свет 24 раза и прекратила своё существование 17 апреля, когда редактор популярной валкской газеты «Līduma» О. Нонака готовил к изданию газету «Tautas Balss». «Jaunā Dzīve» издавалась на средства валкских общественных деятелей. Редактором газеты был учитель К. Гулбис, соредактором — Янис Пориетис.

Общественный энтузиазм

Страница 113.

Общественная работа в Валке звала со всех сторон. Общественные организации и их сотрудники, а также неполный Земский совет не могли успешно справиться со всем этим, поэтому было основано Северолатвийское общество Красного Креста, которое должно было обеспечивать латышских воинов и население физически и морально. Председателем общества был избран доктор Янис Либиети, его членами – Элеонора Янсона и Паула Скривери, секретарём – Янис Дзиркалис, казначеем – Янис Стипрайс, его членом – Петерис Пакалнс, бригадиром – Янис Кименс. Все они обязались работать безвозмездно.

Красный Крест первым делом сосредоточил своё внимание на голодающих и нуждающихся детях, обеспечивая их едой и одеждой. Кормить и одевать нужно было многих, но средств не хватало.

Первой задачей ассоциации был сбор средств. Сумма пожертвований, собранных ими самими, оказалась слишком мала для проведения масштабной работы, поэтому правление ассоциации организовало дни открытых дверей для сбора средств 16 и 17 марта, что позволило собрать более существенные средства.

Страница 114

Ассоциация обратилась к крестьянам с просьбой пожертвовать продукты, так как на рынке ничего нельзя было купить – он был пуст, а к горожанам – с просьбой дать денег. Продовольственное положение в Валке было очень тяжёлым. Осенью 1918 года зерно в Валкском уезде было реквизировано армией. Во время оккупации его захватили немцы, а в большевистский период остатки вывезла Красная Армия. Таким образом, город Валка и его окрестности были опустошены. Городской продовольственный магазин продавал жителям по 2 фунта овсянки и 2 фунта мармелада на человека, но это было всё.

Поначалу призыв Красного Креста не имел большого успеха среди крестьян. Позже Красный Крест стал центром, вокруг которого объединились все, кому небезразлична была независимость Латвии. Особенно активно участвовали валкские дамы, помогая им своими изделиями ручной работы.

В середине марта ассоциация открыла бесплатную столовую, где ежедневно раздают 320–400 обедов, при этом на человека приходится четверть буханки хлеба.

Страница 115

Если молоко приносили в качестве пожертвований, его раздавали детям. Кухня оказывала большую поддержку нуждающимся и голодающим жителям и их детям.

Для войск Красный Крест был не только санитарным учреждением, но и интендантством. В Валке, на улице Александры, был создан военный госпиталь, где сначала работали два врача – Я. Либиетис и Бартс, затем Яунземс и Данилевскис, две сестры милосердия – Винс и Пургале, позже также Эде Рудзите, несколько медсестёр, заведующая аптекой и заведующая хозяйством. Для солдат было оборудовано 130 коек. Общество поставляло на фронт медико-санитарные принадлежности, лекарства, бельё, одежду, обувь, самодельные фельдшерские и патронные сумки, носилки, мыло и т. д. Согласно списку, в качестве пожертвований были получены и отправлены на фронт для солдат или использованы для оборудования госпиталей следующие предметы: 53 кровати, 70 спальных мешков, 191 простыня, 58 одеял, 46 подушек, 142 наволочки, 283 полотенца, 25 пар перчаток, 49 пар носков, различные кухонные принадлежности, посуда и другие предметы.

С февраля по август госпиталь Красного Креста снабжался постельным бельём, продуктами питания и медикаментами из частных источников. Только в августе государство начало оказывать первую помощь.

Страница 116

Другие средства были собраны в ходе мероприятий, показов фильмов и денежной лотереи.

По предложению доктора Либиетиса, волостной совет решил организовать в волостях производство патронных сумок для армии. Каждое хозяйство должно было изготовить по две патронные сумки.

Из холста изготавливали сумки. Также изготавливали гигиенические пакеты.

Красный Крест позаботился об организации госпиталя задолго до того, как латышские части вышли на фронт. Когда латышские войска начали боевые действия на фронте, в госпитале ежедневно находилось в среднем 70 больных и раненых солдат.

Автор: Айя Приедите, главный хранитель Валкского краеведческого музея

Адольфс Эрсс. Видземе в борьбе за свободу, Рига, 1935 год.

Связанная хронология

Связанные темы

Связанные объекты

Памятник «Посвящение Латышскому Временному Национальному Совету»

Памятник «Посвящение Латышскому Временному национальному совету» находится в Валке на перекрестке улиц Ригас и Райня (адрес улица Райня 9А).

Памятник был открыт 2 декабря 2017 года в рамках программы празднования столетия Латвии в честь заседания Латвийского временного национального совета в 1917 году.

Автор идеи ансамбля – скульптор Арта Думпе, каменщик – Иварс Фелдбергс, архитектурное проектирование выполнило ООО «Архитектурное бюро Vecumnieks & Bērziņi».

Основание памятника образует большой жернов – словно круг жизни, времени и событий. На его боках выгравированы имена членов правления ЛПНП. От жернова, словно тропы судьбы, в небо поднимаются три края – Видземе, Курземе и Латгалия со своими историческими гербами. Композицию завершает Вифлеемская звезда, которая преображается в солнце нового Латвийского государства. Латышский поэт, прозаик и политик Карлис Скалбе (1879–1945) писал: «У Латвии тоже был свой Вифлеем, маленькая бедная Валка...».

Памятник Латвийскому Временному национальному совету – это своеобразная дань уважения народу, который в 1917 году в Валке, рискуя жизнью, движимый идеалами, в практически безвыходной ситуации закладывал основы Латвийского государства.

В то время Валка была городом с наибольшим латышским населением на территории, ещё не оккупированной Германией. После падения Риги она стала центром латышской общественной, политической и культурной жизни. Здесь собирались те, кого объединяло стремление к реализации права латышской нации на самоопределение. С 29 ноября по 2 декабря 1917 года (по новому стилю) в Валкской ратуше (ныне здание по улице Кеск, д. 11 в Валге) проходила первая сессия Латышского временного национального совета, в которой приняли участие представители практически всех наиболее влиятельных латышских общественных организаций и политических партий. Впервые они официально заявили о цели своей деятельности – создании независимого национального государства – и приняли декларацию о создании единой и автономной Латвии на территории Видземского, Курземского и Латгальского краев.

Выставка краеведческого музея города Валка (Valka) «Валка – колыбель независимости Латвии»

Краеведческий музей Валки находится в Валке, на правой стороне улицы Ригас, в историческом здании Видземской учительской семинарии. С 1853 по 1890 год в здании действовала семинария учителей видземских приходских школ. До 1881 года ею руководил Янис Цимзе, латышский педагог и основоположник хоровой культуры. После закрытия учительской семинарии здание на протяжении 80 лет служило различным образовательным, культурным и бытовым потребностям. С 1970 года в здании расположен краеведческий музей города Валка.

Постоянная экспозиция музея «Валка - колыбель независимости Латвии» задумана как рассказ об общественно-политических событиях в Валке с 1914 по 1920 год, когда Латвия стала независимым государством. Экспозиция отражает подготовку к организации Латвийского государства и формирование северной латышской бригады в Валке. Через четыре смысла - Путь, Совет, Штаб и Дом - экспозиция рассматривает темы о городе Валке, беженцах, основании ЛЗС (1917 г.), ЛПНП (1917 г.), Латвийском временном национальном театре (1918 г.), Исколате - учреждении Временного правительства Советской Латвии, Армии Северной Латвии (1919 г.), генерале Петерисе Радзиньше. Помимо традиционных способов экспонирования коллекции на выставке успешно применяются интерактивные мультимедийные решения.

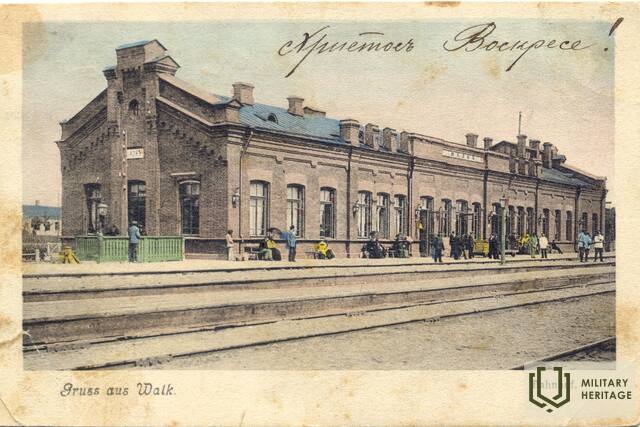

Железнодорожная станция Валги, построенная немецкими пленными

Главное здание железнодорожного вокзала Валга (Ленинградское управление транспортного планирования, архитектор: Виктор Ципулин) было завершено в 1949 году. Это удлиненное двухэтажное сооружение с авангардным корпусом и шатровой крышей, архитектурной достопримечательностью которого является семиэтажная квадратная башня. Это один из лучших и самых выдающихся примеров сталинской архитектуры в Эстонии. То, что оно так хорошо сохранилось в своем первоначальном виде, придает ему еще больше значимости. Железнодорожный вокзал был построен вскоре после Второй мировой войны на месте здания царского времени, разрушенного советскими бомбардировками до основания. Поскольку после войны в Валге содержались немецкие военнопленные, вполне вероятно, что они строили и железнодорожный вокзал.