Über die unterirdische Stadt in Ägypten und die Sodiškės

Als 1915 deutsche Truppen lettisches Gebiet betraten, war die erste Phase des Krieges durch einen Bewegungskrieg gekennzeichnet. Im Herbst 1915, als sich die Front an der natürlichen Barriere der Düna stabilisierte, begann ein Stellungskrieg, der zwei Jahre – bis zum Herbst 1917 – andauerte. Dann nutzte die deutsche Armee die revolutionären Umwälzungen im Russischen Reich sowie die Demoralisierung und den Zusammenbruch der russischen Armee und ging in die Offensive.

Jede nicht angreifende Truppeneinheit beginnt, sich einzugraben und zu befestigen. Dies ist sowohl durch die Militärdoktrin als auch durch taktische Erwägungen und das Überlebensbedürfnis bedingt. Schützengräben und Stellungen schützen die Soldaten vor direktem und indirektem Feindfeuer (Artillerie) sowie vor widrigen Wetterbedingungen.

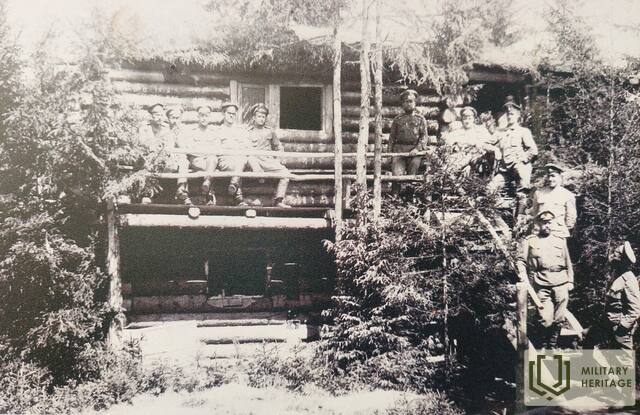

Anfangs wurden die Stellungen aus Holzstämmen errichtet, später – Anfang 1916 – aus Beton. In der deutschen Armee wurden die Einheiten seltener zwischen den Frontabschnitten verlegt, weshalb die deutschen Soldaten beim Bau der Stellungen sorgfältiger vorgingen – sie wussten, dass sie diese für sich selbst errichteten und dort auch leben mussten. In der russischen Armee hingegen wurden die Einheiten regelmäßig zwischen den Frontabschnitten verlegt, und zudem wurden auf russischer Seite keine Betonstellungen gebaut.

Die erste Linie der russischen Armee verlief durch Medumi. Die erste Linie der deutschen Verteidigung befand sich 400 Meter weiter, am anderen Ufer des Medumi-Sees. Weiter südlich, in Sodiškės (heute etwa im Gebiet von Upmaļi), lag das Hauptquartier des Artillerieregiments. In der Nähe des Hauptquartiers befand sich ein Beobachtungsbunker. In Sodiškės gab es eine ganze Reihe von Bunkern, die jedoch aus Holz bestanden und daher nicht erhalten geblieben sind. Nur ihre Standorte sind im Gelände noch erkennbar.

In Ägypten, genauer gesagt in Vilkumiesta, das an der zweiten deutschen Frontlinie lag, wurde eine unterirdische Stadt errichtet. Ab 1836 gab es in Vilkumiesta ein Postamt. 1915 wurde Vilkumiesta von der sich zurückziehenden russischen Armee zerstört, um den Deutschen jeglichen Lebensraum zu nehmen. Zwei weitere interessante historische Begebenheiten sind mit Vilkumiesta verbunden: Von 1873 bis 1874 besuchte Jānis Rainis hier das Internat Oskars Svensons. Die Schule war von Baron Oettingen gegründet worden, der sich auch um die Entwicklung der Gemeinde kümmerte. Es wird erzählt, dass sein Freund, der spätere deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck, Oettingen besuchte und zehn Tage in Vilkumiesta verbrachte. Später schickte Oettingen Bismarck auch Spirituosen aus seiner Kalkūni-Brennerei. Obwohl solche Episoden in Bismarcks Biografie nicht erwähnt werden, erscheint die Geschichte durchaus plausibel, wenn man Bismarcks enge Verbindungen zum baltischen Adel und seine Tätigkeit als preußischer Botschafter im Russischen Reich von 1859 bis 1862 in St. Petersburg bedenkt. Die Stadt Vilkumiest lag an der Strecke St. Petersburg–Warschau, der schnellsten Route nach Deutschland.

Der Bau der rückwärtigen Stellungen ist in den Memoiren des Pionierleutnants Hans Tröbst beschrieben, der in der 78. Reserve-Pionierkompanie des 147. Infanterieregiments der 77. Reservedivision diente. Diese Kompanie war die einzige der gesamten Division, weshalb auch die Infanterieeinheiten selbst sowie das 42. Kriegsgefangenenbataillon, das sich aufgrund internationaler Abkommen weigerte, im Feuer der russischen Artillerie zu arbeiten, maßgeblich an den Arbeiten beteiligt waren. Aus den Memoiren von H. Trobst: „Der Bataillonskommandeur beschloss, das Lager als lange, einseitige „Straße“ an dem ausgewählten Hang anzulegen. Da die Unterkünfte auch verteidigungsfähig sein mussten, legte er auch fest, wo die Schützengräben ausgehoben werden sollten. Jede Kompanie erhielt ihren eigenen Platz, und die Arbeit begann! Leicht gesagt und gehört. Doch wie schwer war es, die wurzelreiche Erde mit diesen „Teeschaufeln“ – den Spaten der Infanteriepioniere – aufzubrechen! Wurzeln und Baumstümpfe wurden mit Bajonetten, Taschenmessern, Schaufeln und Äxten entfernt. Von weit hinten wurden Karren mit Baumaterial wie Ameisen zu jeder Kompanie gezogen. Jedes Stück Holz erwies sich als nützlich. Die Kompanie hatte großes Glück, wenn sie einen Birkenhain fand. Egal wie groß dieser Wald war – er war nach zwei, drei Tagen verschwunden. Es war schwer, sich ein geeigneteres Baumaterial als Birke vorzustellen. Sie war leicht zu transportieren, sie war zahm wie ein Lamm – man konnte viele Dinge daraus herstellen.“ Und so geschah es auch. Birkenholz wurde für Friedhofskreuze, Dammpfähle, Gräbenroste, Telefonmasten, Wohnraumdekorationen, Brückengeländer, Stühle und Betten verwendet. Die Ornamente wirkten wie Bienen, um Unterkünfte für die nächsten sechs Monate, oder zumindest bis zum Frühling, vorzubereiten.

Soldaten, insbesondere Offiziere, wohnten nach Möglichkeit in den verlassenen Häusern von Einheimischen in der zweiten Linie und in Artilleriestellungen. H. Trobsts Memoiren beschreiben die Wohnverhältnisse wie folgt: „Die Möbel waren recht gut – der Bauer, der sie vorher besessen hatte, lebte offensichtlich recht gut. Das Zimmer hatte einen großen Wandspiegel, eine Nähmaschine und Schränke, Stühle und Tische im europäischen Stil. Die Wände waren tapeziert und mit Gemälden und Trockenblumen geschmückt. Der Raum war durch deckenhohe Wände unterteilt, und überall gab es richtige Türen. In der Mitte des Wohnzimmers, zwischen zwei Türen, befand sich ein großer offener Kamin, den ich selbst gebaut hatte. Er war für die Befeuerung mit Eichenholz ausgelegt. Das ausgezeichnete Eichenholz, das hinter dem Haus gestapelt war, lieferte uns hervorragendes Brennholz.“

Da es in der Division nicht genügend Pioniere gab und auch die Infanterie Bauarbeiten durchführte, erstellte Oberleutnant Trobst ein methodisches Material für die Durchführung von Betonierarbeiten, die „Anleitung zum Betonieren“, und jede Kompanie erhielt eine Beschreibung mit Zeichnungen.

Da es nicht möglich war, an der Front Betonbunker zu gießen, entschied man sich, Betonplatten, genauer gesagt Blöcke, herzustellen, aus denen später Gebäude errichtet werden konnten. Zu diesem Zweck wurde in Staro Dvorišče ein Betonplattenwerk errichtet. Die Blöcke mussten so schwer sein, dass ein oder zwei Soldaten sie heben konnten – 15 Zentimeter dick und 60 × 60 Zentimeter groß. Dünne Eisenstangen dienten als Bewehrung im Inneren. Anschließend wurde die Form mit einem Zement-Sand-Gemisch gefüllt. Die Platten passten so präzise zusammen, dass man damit Straßen pflastern konnte. Die Pioniere waren so stolz auf ihr Produkt, dass sie auf jeder Platte ein Schild anbrachten: „R. Pi.K. 78“, was so viel wie „Reserve-Pionierkompanie 78“ bedeutet.

Zugehörige Objekte

Radroute Nr. 790 „Durch Bunker aus dem Ersten Weltkrieg“

Eine markierte Grenzübergangsroute, die das Gebiet von Lettland und Litauen durchquert.

Während des Ersten Weltkriegs verlief die sogenannte „Lebens- und Todesfront“ mehrere Jahre lang auf dem Gebiet Lettlands und Litauens. Beidseitig der Front wurde ein komplexes System aus Schützengräben, Bunkern und Feuerwachen errichtet. Tausende Soldaten kämpften und fielen hier in erbitterten Schlachten, wie die unzähligen Gräber gefallener Soldaten belegen.

Der Erste Weltkrieg hat tiefe Spuren hinterlassen, nicht nur im Leben und in den Herzen der Menschen, sondern auch in unserem Land. Bis heute finden sich in den Wäldern der Gemeinde Medumi in der Region Augšdaugava unzählige von den Deutschen errichtete Betonbunker, Munitionsdepots, Schützengräben und Gräber von Soldaten, die auf beiden Seiten der Front kämpften.

Diese Route bietet die Möglichkeit, mehrere gut erhaltene Bunker sowie Ausstellungen zum Ersten Weltkrieg in Medumi und Turmata (Litauen) zu besichtigen. Die Ausstellungen laden Besucher ein, interessante Artefakte, Exponate und Zeitzeugen des Ersten Weltkriegs zu entdecken. Die Gesamtlänge der Route beträgt in beiden Ländern etwa 85 km.

Entlang der Radroute besteht die Möglichkeit, an drei deutschen Wehrmachtsbunkern einen QR-Code zu scannen und sich eine kurze Audio-Geschichte über deren Geschichte und Nutzung anzuhören. Die Audio-Geschichten sind auch auf der IziTravel-Plattform HIER verfügbar. Sie können auf Lettisch und Englisch angehört werden.

Wichtig! Da es sich um eine grenzüberschreitende Route handelt, die sowohl durch Lettland als auch durch Litauen führt, weisen wir darauf hin, dass jede Person ein Ausweisdokument, einen Reisepass oder einen Personalausweis mit sich führen muss.

Museum des Ersten Weltkriegs

Die heftigsten Kämpfe des Ersten Weltkriegs in Lettland fanden im August und Oktober 1915 in der Nähe von Daugavpils im Hochland von Ilūkste und Medumi statt. Die Deutschen versuchten, nach Daugavpils durchzubrechen, aber die Russen drängten sie zurück. Beide Seiten blieben erfolglos und begannen, Schützengraben zu errichten, indem sie in drei Reihen gestaffelt Verteidigungsstellungen erschufen.

Das Museum des Ersten Weltkriegs in Medumi ist diesen Schlachten gewidmet. Im ersten Teil der Ausstellung werden die Geschichte und die Zeugnisse der Gemeinde Medumi vorgestellt, wobei deutlich wird, dass Medumi vor dem Krieg ein gut besiedeltes und entwickeltes Gebiet war. Der zweite Teil befasst sich mit dem Ersten Weltkrieg in Europa und Lettland. Hier erfahren Sie mehr über das Leben der Soldaten, die Innovationen, die während des Krieges entstanden sind, und die Waffen, die von der deutschen und der russischen Armee verwendet wurden. In der dritten Halle der Ausstellung können die Besucher in die Rolle eines Soldaten schlüpfen und das Bunkerleben miterleben. In dieser Halle befindet sich die Nachbildung eines russischen Bunkers – ein Grabenfragment mit einem kleinen Versteck, Kriegsattributen und Soldatenattrappen. Da die Holzbunker der russischen Armee nicht erhalten geblieben sind, wurden sie im Museum rekonstruiert, während die Betonbunker der deutschen Armee auf der internationalen Bunkerroute des Ersten Weltkriegs zu sehen sind. In der Halle mit Bunkernachahmung sorgen Audio- und Videogeräte für eine authentische Kriegsatmosphäre.