О подземном городе в Египте и Содишкес

В 1915 году, с вступлением немецких войск на территорию Латвии, первый этап войны характеризовался манёвренной войной. Осенью 1915 года, когда фронт стабилизировался у естественной преграды – реки Даугавы, началась позиционная война, продолжавшаяся два года – до осени 1917 года, когда германская армия, воспользовавшись революционными изменениями в Российской империи, деморализацией и развалом русской армии, перешла в наступление.

Любое подразделение войск, не находящееся в наступлении, начинает окапываться и укрепляться. Это диктуется как военной доктриной, тактической составляющей, так и необходимостью выживания. Окопы и позиции защищают солдат от прямого и непрямого огня противника (артиллерии), а также от неблагоприятных погодных условий.

Первоначально позиции строились из деревянных брёвен, позднее, в начале 1916 года, стали возводиться бетонные. В германской армии переброска частей между участками фронта производилась реже, поэтому немецкие солдаты подходили к строительству позиций более тщательно – они знали, что строят позиции для себя и что им придётся там жить. В русской армии переброска частей между участками производилась регулярно, и, кроме того, бетонные позиции на русской стороне не строились.

Первая линия русской армии проходила через Медуми. Первая линия немецкой обороны находилась в 400 метрах дальше, на другом берегу озера Медуми. Южнее, в Содишкес (ныне примерно там, где находится Упмали), находился штаб артиллерийского полка. Рядом со штабом находился наблюдательный дот. В Содишкес был целый ряд дотов, но они были деревянными и не сохранились. На местности видны лишь их места расположения.

В Египте, или Вилкумиесте, расположенном на второй линии фронта Германии, был основан подземный город. С 1836 года в Вилкумиесте работала почта. В 1915 году Вилкумиеста была разрушена отступающей русской армией, чтобы немцам негде было жить. С Вилкумиестой связаны ещё два интересных исторических факта: здесь с 1873 по 1874 год в пансионе Оскара Свенсона учился Янис Райнис. Основателем школы был барон Эттинген, который заботился о развитии прихода. Существует предание, что его друг, будущий канцлер Германии Отто фон Бисмарк, посетил Эттинген и провёл в Вилкумиесте 10 дней. Позже Эттинген также присылал Бисмарку крепкие напитки с принадлежавшего ему винокуренного завода «Калкуни». Хотя подобные эпизоды не описаны в биографии Бисмарка, эта история вполне правдоподобна, учитывая тесные связи Бисмарка с балтийской знатью и тот факт, что с 1859 по 1862 год Бисмарк был послом Пруссии в Российской империи, работая в Санкт-Петербурге. Город Вилькумьест находился на пути Санкт-Петербург — Варшава, который был самым быстрым путём в Германию.

О строительстве тыловых позиций можно прочитать в воспоминаниях лейтенанта-сапера Ганса Трёбста, служившего в 78-й резервной саперной роте 147-го пехотного полка 77-й резервной дивизии. Эта рота была единственной во всей дивизии, поэтому к работам широко привлекались и сами пехотные части, а также 42-й батальон пленных, который, согласно международным соглашениям, быстро отказался работать в зоне досягаемости артиллерии русской армии. Из воспоминаний Х. Тробста: «Командир батальона решил разбить лагерь в виде длинной односторонней «улицы» на выбранном склоне. Поскольку места обитания должны быть также способны обороняться, он также решает, где будут рыть окопы. Каждая рота получила свой участок, и работа началась! Впрочем, легко говорить и слушать. Но как же трудно было разгребать землю, полную корней, этими «чайными лопатами» – пехотными саперными лопатками. Корни и пни удаляли штыками, перочинными ножами, лопатами и топорами. Из дальнего тыла к каждой роте, словно муравьи, тянулись повозки со стройматериалами. Каждая деревяшка оказывалась полезной. Роте очень повезло, если ей удавалось найти берёзовую рощу. Как бы велик ни был такой лес – он исчезал через 2–3 дня. Трудно было представить себе более подходящий строительный материал, чем берёза. Берёза была легко транспортируема, она была послушной, как ягнёнок – многое можно было… Из неё делали, и это тоже делалось. Берёзу использовали для изготовления крестов для кладбищ, столбов для плотин, решёток для траншей, телефонных столбов, украшений для жилых помещений, перил мостов, стульев и кроватей. Украшения трудились, как пчёлы, готовя укрытия на следующие полгода, или, по крайней мере, до весны.

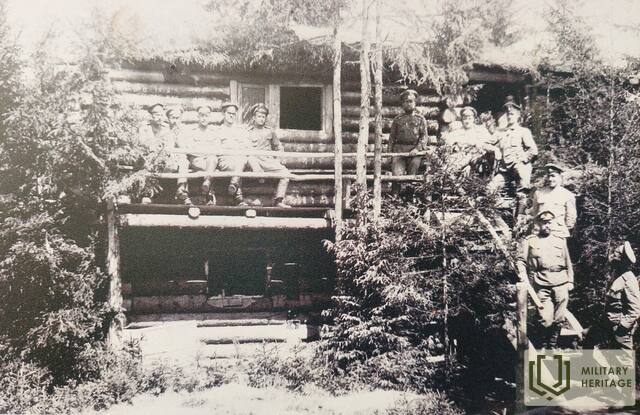

По возможности солдаты, особенно офицеры, жили в заброшенных домах местных жителей на второй линии обороны и артиллерийских позициях. В мемуарах Х. Тробста описываются следующие условия жизни: «Мебель была довольно хорошей – фермер, предыдущий владелец мебели, очевидно, жил неплохо. В комнате было большое настенное зеркало, швейная машинка, шкафы, стулья и столы европейского образца. Стены были оклеены обоями и украшены картинами и сухоцветами. Комната была разделена перегородками до потолка, и везде были установлены настоящие двери. В центре гостиной, между двумя дверями, находился большой открытый камин, который я сам сколотил и приспособил для дубовых дров. Превосходные дубовые дрова, сложенные в глубине дома, служили нам отличным топливом».

Поскольку сапёров в дивизии не хватало, а строительные работы выполняла также пехота, обер-лейтенант Тробст подготовил методический материал по выполнению бетонных работ «Руководство по бетонированию (Anleitung zum Betonieren)», а каждая рота получила описание с чертежами.

Поскольку отливать бетонные бункеры на передовой не представлялось возможным, было решено производить бетонные плиты, а точнее, блоки, из которых впоследствии можно было бы строить здания. Для этого в Старо-Дворишче был основан завод по производству бетонных плит. Блоки должны были быть такого веса, чтобы их могли поднять один-два солдата – толщиной 15 сантиметров и размером 60×60 сантиметров. Внутрь блоков в качестве арматурных стержней помещали тонкие железные прутья. Затем форму заполняли смесью цемента и песка. Плиты соединялись так точно, что их можно было использовать для мощения улиц. Пионеры так гордились своим изделием, что оставляли на каждой плите табличку: «R. Pi.K. 78», что переводится как «Резервная пионерская рота 78».

Связанные объекты

Велосипедный маршрут № 790 «Через бункеры Первой мировой войны»

Обозначенный трансграничный маршрут, пересекающий территорию Латвии и Литвы.

Во время Первой мировой войны по территории Латвии и Литвы несколько лет проходила линия фронта «Жизнь и смерть». По обе стороны от неё была построена сложная система укреплений с окопами, дотами и дзотами. Тысячи солдат сражались и пали здесь в ожесточённых боях, о чём свидетельствуют бесчисленные захоронения павших воинов.

Первая мировая война оставила глубокие шрамы не только в судьбах и сердцах людей, но и на нашей земле. В лесах Медумской волости Аугшдаугавского края до сих пор сохранилось множество бетонных бункеров, складов оружия и боеприпасов, окопов и могил солдат, сражавшихся по обе стороны фронта, построенных немцами.

Этот маршрут даёт возможность увидеть несколько хорошо сохранившихся бункеров, а также экспозиции в Медуми и Турмате (Литва), посвящённые Первой мировой войне. Выставки приглашают посетителей ознакомиться с интересными артефактами, экспонатами и свидетельствами Первой мировой войны. Общая протяжённость маршрута по обеим странам составляет около 85 км.

На веломаршруте есть возможность отсканировать QR-код на трёх немецких армейских бункерах и прослушать короткий аудиорассказ об истории и функциональном назначении бункеров. Аудиорассказы также доступны на платформе IziTravel ЗДЕСЬ . Рассказы можно прослушать на латышском и английском языках.

Важно! Поскольку маршрут является трансграничным и проходит по территории как Латвии, так и Литвы, напоминаем, что каждому человеку необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность: паспорт или ID-карту.

Музей Первой мировой войны

Самые ожесточённые бои Первой мировой войны в Латвии развернулись под Даугавпилсом в августе и октябре 1915 года, на возвышенностях Илуксте и Медумы. Немцы пытались прорваться к Даугавпилсу, а русские – отбросить их. Обе стороны, не добившись успеха, начали рыть окопы, создавая глубоко эшелонированные оборонительные позиции из трёх линий.

Музей Первой мировой войны в Медуми посвящён этим сражениям. Первая часть экспозиции рассказывает об истории окрестностей Медуми, представляя свидетельства того, что до войны Медуми был густонаселённым и развитым районом. Вторая часть посвящена событиям Первой мировой войны в Европе и Латвии. Здесь можно узнать о жизни солдат и нововведениях, появившихся во время войны, а также осмотреть оружие немецкой и русской армий. В третьем зале выставки посетители могут почувствовать себя солдатами, погрузившись в жизнь дота. В этом зале создана копия русского дота – фрагмент траншеи с небольшим укрытием, элементами поля боя и манекенами солдат. Деревянные доты русской армии не сохранились, поэтому в музее их реконструировали, а бетонные доты немецкой армии можно увидеть, посетив Международный маршрут по дотам Первой мировой войны. Зал с имитацией укрытия, аудио- и видеооборудованием создает подлинную атмосферу поля боя.