1972 – Das Opfer von Romas Kalanta

IV Die sowjetische Besatzung und der Kalte Krieg

Das Sowjetregime stieß auf vielfältige Weise auf Widerstand. Manchmal wuchs die Tat oder das Opfer eines Einzelnen zu großen Wellen an, die dem sowjetischen System erhebliche Sorgen bereiteten. So war es auch im Fall von Romas Kalanta.

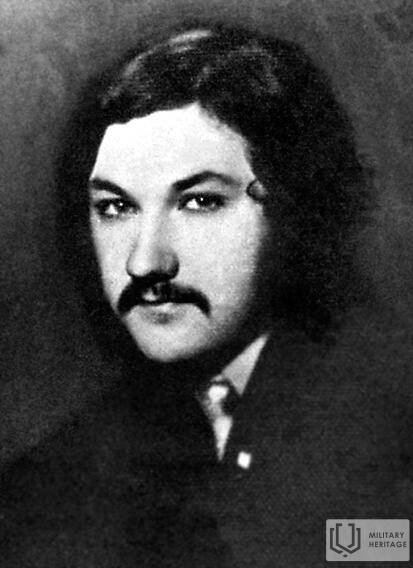

Romas Kalanta (1953–1972) wurde im sowjetisch besetzten Litauen geboren. Sein Vater kämpfte im Zweiten Weltkrieg in der sowjetischen 16. Litauischen Division und war Mitglied der Kommunistischen Partei. Seine Mutter soll sehr gläubig gewesen sein und ihre Kinder katholisch erziehen wollen. Kalanta hätte als sowjetischer Bürger ein ruhiges Leben führen können, doch er wählte einen anderen Weg. 1971 sollte er in Kaunas sein Abitur machen. Er fiel jedoch in Chemie, Geometrie und Physik durch und brach die Schule ab. An anderer Stelle wird erwähnt, dass er die Geschichtsprüfung nicht bestand, weil er sich nicht an die sowjetischen Auslegungsgrundsätze hielt. Im selben Jahr wurde er auch aus dem Komsomol ausgeschlossen. Kalanta wechselte zur Abendschule und arbeitete in einer Fabrik. Seine damaligen Charaktereigenschaften deuten darauf hin, dass er eher bedächtig, ruhig und zurückhaltend war, gerne analysierte, nicht offen Freundschaften knüpfte, belesen war, Gedichte schrieb, Sport trieb und Gitarre spielte. Er mochte die Musik der Beatles. Man vermutet, dass er der Hippie-Szene angehörte oder mit ihr sympathisierte – sein Aussehen entsprach dem der Hippie-Bewegung, er trug lange Haare. Der junge Mann machte kein Geheimnis daraus, dass er praktizierender Katholik war.

Am 14. Mai 1972 übergoss sich Kalanta mittags im Garten des Musiktheaters in Kaunas mit Benzin, zündete sich an und rief dabei: „Freiheit für Litauen!“. Die Ärzte konnten Kalantas Leben nicht retten, und er starb am nächsten Morgen um 4 Uhr im Krankenhaus. Der letzte Eintrag in seinem Notizbuch lautete: „Nur das Regime ist an meinem Tod schuld.“ Es war ein Protest gegen das Sowjetregime.

Angesichts dieses beispiellosen Falls ergriffen die lokalen kommunistischen Behörden und die sowjetischen Sicherheitskräfte Maßnahmen. Sie zwangen Kalantas Beerdigung, die am 18. Mai stattfand, um zwei Stunden vorzuverlegen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Er wurde auf einem anderen Friedhof beigesetzt als von den Angehörigen geplant. Dies löste jedoch die Ereignisse des sogenannten „Kaunas-Frühlings“ aus. Die Menge junger Menschen, die sich zur Beerdigung vor Kalantas Haus versammelt hatte, zog zur Laisvės-Allee in Kaunas. Laut KGB-Berichten gingen während der zweitägigen Unruhen über 3.000 Demonstranten auf die Straße. Über 7.000 Draugowiner, Milizionäre und Soldaten wurden eingesetzt, um die Proteste niederzuschlagen. Spezialeinheiten des litauischen Innenministeriums wurden nach Kaunas entsandt. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Soldaten. Dies war eine der größten Widerstandsaktionen gegen das sowjetische System in der Geschichte der Sowjetunion vor Beginn der Perestroika. Zwar sind neben dem Kaunas-Frühling von 1972 auch die Ereignisse der Ganztagesparade in Kaunas im Jahr 1956 erwähnenswert, die Tausende von Menschen anzog. 1972 griffen die Proteste auf andere litauische Städte über, wo 108 Personen verhaftet wurden. Die Initiatoren dieser Ereignisse, die ihre politischen Hintergründe verschleierten, wurden unter dem Deckmantel der „kämpfenden Hippies“ als Rowdys und „asoziale Elemente“ verurteilt. Kalanta wurde offiziell für psychisch krank erklärt. Acht Jahre lang durften Kalantas Eltern keinen Grabstein auf dem Grab ihres Sohnes errichten.

In jenen Tagen, im Jahr 1972, wurde Romas Kalanta zu einem Nationalhelden. Er wird auch heute noch als solcher verehrt.

Weitere Informationsquellen

- Arvydas Anušauskas, „KGB-Reaktion auf die Ereignisse von 1972“, in: Genocide and resistance , 2003, Nr. 1(13), 80–83, online verfügbar: https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2003~1367184458129/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content .

- Vilma Juozevičiūtė (Hrsg.), "Romas Kalanta", in: Lithuanian Population Genocide and Resistance Research Center , online verfügbar unter: https://www.genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2014/04/201404_kalanta_biog.pdf .

- Žydrūnas Mačiukas, Angonita Rupšytė (Hrsg.), „1972 – das Opfer von Romas Kalanta und der Widerstand der Jugend“, in: Seimas der Republik Litauen , online verfügbar: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37029&p_k=1&p_a=1000&p_kade_id=10 .